Полная версия:

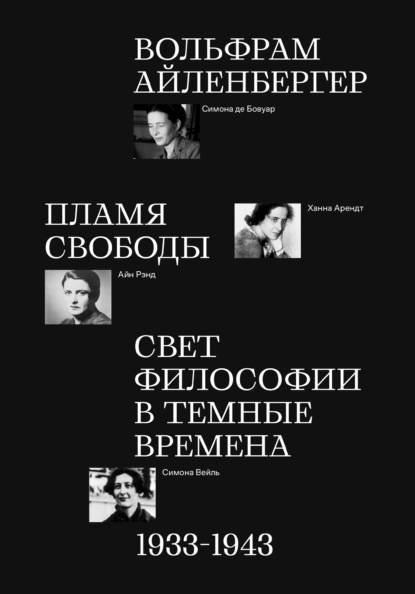

Пламя свободы. Свет философии в темные времена. 1933–1943

Все эти понятия включаются в действие драмы, и особенно философской парой из Парижа. Их положение этой осенью можно описать так: окончательно вступая в зрелые годы, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар должны признать, что их надежды и мечты далеки от воплощения. Они были лучшими в своем выпуске из самого престижного университета, а теперь они всего лишь двое из тысяч преподавателей философии во французской провинции. Это разочарование особенно тяжело переносит Жан-Поль, считая себя обязанным осознавать его; он погружается в затяжную депрессию, особенно мрачную на фоне экстатического года в Берлине, во время которого перед ним открылись новые горизонты – интеллектуальные и эмоциональные.

В эти месяцы его мысли и слова крутятся только вокруг монотонности предстоящего существования: его жизнь крепко связана с Симоной; несколько верных друзей, всё те же самые; профессиональная карьера предопределена. «Нам не было и тридцати лет, и ничего нового с нами больше не случится, никогда!»[8]

Даже волосы на голове Сартра начинают заметно редеть. Когда-то в детстве парикмахер отрезал у него, пятилетнего, золотые локоны, и ему приходилось привыкать к новому, довольно неприятному, лицу в зеркале, а теперь эта утрата становится травмой, тем более серьезной, потому что она предрекает последний и непреодолимый удар по его существованию – смерть.

Когда Симона находит в себе силы, она активно возражает упадочным диагнозам Сартра, поет дифирамбы его философской оригинальности; уверенная в уникальном даре Сартра, она призывает его к терпению, упорству и трезвому взгляду на реальность. Без видимого успеха, ведь и сама Бовуар всё чаще размышляет со слезами на глазах о чудовищной несочетаемости счастливых моментов и неизбежной ничтожности всех стремлений. Особенно когда много выпьет[9].

Их совместное время в провинции стало пресным. Приходилось признать, что это относилось и к их сексу, всё более редкому. Жан-Поль почти не проявляет инициативы, и Симона остается не у дел несмотря на многократно декларированную открытость ко всему. Может быть, причиной тому чрезмерная духовная близость? А может быть, их единение, постоянно обновляющееся в беседах, этот фундамент общего отношения к миру, – тоже иллюзия?

Так или иначе, трещины, возникшие в прошедшем году, зимой 1934/35 года грозят стать пропастью. В ящике стола Бовуар лежат несколько начатых романов, вот уже год как она не написала ни одной страницы, а вот продуктивность Сартра не снижается, он пишет так быстро и много, что в этом мерещится какая-то натужность: только за последние несколько месяцев он написал несколько сотен страниц о человеческой психике. Кроме того, он до сих пор (или снова) переписывает уже неоднократно переработанный фрагмент романа, который сейчас имеет рабочее название Меланхолия[10].

Эти два проекта тесно связаны друг с другом, поскольку Сартр уверен в том, что именно ловушки человеческого воображения вызывают у людей состояние безнадежности. Особенно в случае, когда представления индивида о себе вступают в открытый конфликт с реальностью. У человека есть множество способов радикально промахнуться в выстраивании собственной идентичности – так велика сила человеческого воображения. Чтобы убедиться в этом, Сартру и Бовуар достаточно взглянуть из окна кафе на добропорядочных граждан Руана или Гавра, которые проходят мимо в более или менее тихом отчаянии. И даже не требуется особенных неудач, чтобы через несколько лет пополнить эти ряды.

А пока у них всё-таки есть цели, далеко выходящие за рамки повседневных хлопот. Хорошо ли это? Или в этом-то и состоит проблема?

Принцип Ольги

А Ольга совсем другая. Только в конце выпускного года Бовуар обратила на нее внимание благодаря блестящему эссе о Канте. Интеллектуальный взрыв из ничего: работа выпускницы демонстрировала хаотичное своенравие ее общего взгляда на мир, загадочным образом колебавшегося между лишенной предрассудков ясностью взгляда и болезненной дезориентацией. Казалось, что ей было достаточно одного-единственного взгляда, чтобы понять сложнейшие связи, особенно во внутреннем мире других людей, при этом оставаясь слепой к собственным целям и мотивам.

Бовуар объясняла это особенностями семьи и воспитания Ольги. Мать Ольги, француженка, когда-то работала в России няней и там влюбилась в инженера из благородной семьи (из белорусских дворян). После Октябрьской революции молодой паре пришлось бежать во Францию, где они, как и многие русские эмигранты, жили в социальной изоляции, к которой добавлялась изоляция провинциальная. Они не были частью местного сообщества и не стремились к этому.

Если в своих четырех стенах они культивировали аристократический этикет и считали себя элитой, то вне дома опускались на социальное дно и оказывались в изоляции. Домашнее воспитание исходило из идеального представления о человеке, которому никогда не придется работать ради денег, но бедность привела к тому, что детей настойчиво подталкивали к выбору практичной профессии. По воле родителей Ольга должна была изучать медицину, но после окончания школы она не находила в себе ничего, что вело бы к этой цели или явно противоречило бы ей. «С детских лет убежденная в том, что она не принадлежит к окружающему ее обществу, она и не надеялась, что там у нее есть будущее: завтра едва существовало для нее, а следующий год не существовал вообще…»[11]

Как и многие одноклассницы, Ольга была увлечена Бовуар, этой экстравагантной преподавательницей философии, как образцом для подражания. Та же нашла в очевидной растерянности и глубине мышления своей студентки благодатную почву для приложения педагогических усилий. Сначала они вместе пили кофе, гуляли, узнавали друг друга, их разговоры становились всё откровеннее. Бовуар всё сильнее восхищалась тем, с какой легкостью Ольга отмахивается от всех требований и ожиданий, обращенных к ней извне, и не чувствует при этом никакой подавленности, никакого стыда или раскаяния. Двадцатишестилетняя Бовуар всё еще пытается освободиться от давления своих родителей, а восемнадцатилетняя Ольга, казалось, уже давно пришла к этой цели, как лунатик по карнизу. Ольга ныряла в жизнь без какого-либо чужого плана. Она сама не пыталась быть кем-то другим, и другие не могли навязать ей свою волю:

Мы с Ольгой прекрасно понимали друг друга, но мы были разными. Я жила планами; она отрицала будущее, и любое усилие казалось ей никчемным, осторожность – мелочностью, упорство – самообманом, ценила она лишь свои эмоции; всё, что постигают головой, ее не интересовало. <…> Ольга довольствовалась настоящим; слова, которые определяют, ограничивают или обещают и всегда восхищают, казались совершенно неуместными.[12]

В плане же интеллекта – а именно в интеллектуальной дисциплине, в психофилософской нагрузке своей социальной жизни Сартр и Бовуар годами оттачивали мастерство, – Ольга являет собой идеальную реализацию утопии беспримесной философии жизни, принципа чистой, даруемой мгновением витальности.

Чародеи

Сартр тоже отметил после первых встреч, что общение с Маленькой русской невероятно освежает, что она идеально подходит для проекции всех идей и желаний, которые могут вытащить его из отупляющей скуки существования. Весной 1935 года Сартр не просто пребывал в депрессии, он всё больше убеждался в том, что находится на пути к безумию. Не в последнюю очередь это было связано с легионами моллюсков и насекомых в человеческий рост, которые преследовали его на каждом шагу. Академический интерес к природе человеческого воображения привел к участию в экспериментах с мескалином, которые проводил парижский друг-психиатр. Вопреки уверениям последнего, что галлюцинации от употребления наркотика продержатся не больше тридцати шести часов, на Сартра они накатывали с той же силой даже спустя недели и месяцы. Мало того, что он становится старше и когда-нибудь умрет, как все остальные. Теперь еще и безумие пришло по его душу.

Этой весной он всё чаще просит у Бовуар пообещать ему, что она не оставит его на неотвратимом пути к помутнению рассудка. Врачи говорят о переутомлении, прописывают покой и перерывы в писательстве. Бовуар же за годы хорошо изучила ипохондрию Сартра и ставит другой диагноз: для выхода из кризиса Сартру нужен новый объект страсти – причем достаточно сложный и своенравный, чтобы стать для него физическим и умственным вызовом на длительный период. Отвлечение как стратегия выживания: «…мне больше хотелось, чтобы Сартр сосредоточенно следил за проявлением чувств Ольги, а не за нарастанием собственного галлюцинаторного психоза»[13].

И вот в 1935 году, с появлением «джокера» Ольги, их уникальные и крепко спаянные отношения, диадический пакт всей их жизни, официально превращаются в триаду. Юная девушка находит в интеллектуальном дуэте, которым она безгранично восхищается, опору и признание, а сама становится для него – главным образом для Сартра – необходимой инъекцией витальности. Или, в более изящной формулировке: «…поддавшись магии, порожденной нашими пересекавшимися взглядами, каждый чувствовал себя и чародеем, и околдованным»[14].

Распределение ролей

Какой-то план всё-таки требовался, и под руководством Бовуар была разработана система встреч по двое и собраний в полном составе, призванная обеспечить каждому его права. В начале эксперимента Бовуар чувствует освобождение от разрушительного давления, которое не один месяц до того оказывал на нее мировоззренческий кризис Сартра. Но на самом деле их восприятие мира и самих себя на этом этапе было очень разным.

Если в глазах Сартра, благодаря поддержке семьи не знавшего финансовых затруднений, должность преподавателя выглядит негодным тупиком, где «увязает его свобода»[15], то для Бовуар эта профессия – несмотря ни на какие проблемы, в эпоху, когда у женщин во Франции нет даже избирательного права, – не что иное, как путь к самоопределению. Сартру в провинции кажется, что чужая воля заставляет его играть несвойственную ему роль, Бовуар же испытывает гордость от того, что сама выбрала и выстрадала свою судьбу[16]. Благополучие «милого Малыша»[17] по-прежнему остается смысловым центром ее существования. А вот для Сартра смысл отношений заключается в том, чтобы сохранять фиксацию на себе, на развитии своих мыслей и текстов. Как минимум в этом аспекте Бовуар застряла в классической схеме отношений: прежде всего – он!

Однако Сартр чувствует себя действительно хорошо только тогда, когда и Бовуар переполняют мысли и эмоции. Поэтому его тревожит судьба ее застопорившегося в прошлом году литературного творчества. Он регулярно интересуется, как движется работа: иногда – с тревогой, иногда – требовательно, иногда – поддразнивая. «Но раньше, Бобёр[30], вы так много всего думали»[18].

Однако именно здесь, в предполагаемом центре их существования – то есть в писательстве – обнаруживается еще одно категориальное различие, связанное не с интеллектом, талантом или интуицией, а, скорее, с подлинной целью движения мысли. Бовуар так описывает это различие:

Если теория меня убеждала, она не оставалась для меня чуждой, она меняла мое отношение к миру, окрашивала мой опыт. Словом, я обладала безусловной легкостью восприятия, развитым критическим чувством, и философия была для меня живой реальностью. Она давала мне удовлетворение, которым я никогда не пресыщалась.

Между тем я не считала себя философом; я очень хорошо знала, что моя способность с легкостью вникнуть в текст проистекала как раз из отсутствия у меня изобретательности. В этой области воистину творческие умы встречаются так редко, что бесполезно задаваться вопросом, почему я не пыталась занять место среди них: скорее следовало объяснить, каким образом некоторые индивиды способны довести до благополучного исхода тот согласованный бред, которым является некий метод, и откуда у них берется упорство, наделяющее их суждение значимостью универсального ключа к разгадке. Я уже говорила, что женский удел не располагает к такого рода настойчивости.[19]

Это примечательное воспоминание Бовуар записала в конце 1950-х годов, то есть спустя десять лет после выхода в свет ее книги Второй пол (1949), ключевого текста феминистского дискурса. Процитированный фрагмент хорошо иллюстрирует убеждение Бовуар, которое она сохраняла на протяжении всей жизни: духовные потребности мужчин и женщин различны. Причем Бовуар располагает эти различия по осям «пластичность vs жесткость» и «ориентация на реальность vs бред». Если присмотреться, то такие категории не свидетельствуют в пользу системного мышления – условно говоря, мужского. Даже согласованный бред остается тем, что он есть: делирием, то есть формой утраты контакта с реальностью.

Стиль же философствования Бовуар заключался в гибкой связи с жизнью и бытом, когда с помощью нового описания можно было увидеть те вещи, которые кажутся всем нам знакомыми и понятными, в ином свете – более ясными, живыми и в конечном счете свободными. Отправной точкой такого переосмысления служат в первую очередь собственный опыт и события, которые обрабатываются в нарративной структуре. Философия как полуфикция, основанная на собственной биографии.

Весной 1935 года Бовуар снова, несмотря на многочисленные неудачи, берется за перо. Но теперь это не роман, а короткие истории, лишь условно связанные друг с другом. Ее цель – показать «огромное количество преступлений, больших и малых, которые прикрывают спиритуалистические надувательства»[20] религии.

Испытывая глубокое отвращение к буржуазной католической среде, характерной для высшей части родного для нее французского среднего класса, Бовуар стремится объяснить в своих новеллах, почему религиозные идеалы и вытекающий из них традиционный уклад виноваты в том, что люди теряют себя; почему женщины, и прежде всего молодые женщины, оказываются в плену самоотчуждения, несвободы и сексуальной фрустрации: «…я отказалась выстраивать интриги, в которые не верила, описывать среду, о которой не имела представления; я попытаюсь наглядно показать истину, которую проверила самолично; она определит целостность книги, тему которой я обозначила иронично позаимствованным у Жака Маритена названием: Главенство духа»[21].

Цветы духовности

Легко догадаться, почему Ольга как «воля и представление» стала столь вдохновляющим объектом для изучения в этом бурном философическом потоке. С одной стороны, великолепная в своей спонтанности, она воплощала ту самую прямоту, ту самую витальность в отношении к миру. Особенно в глазах Сартра, который в ее обществе был захвачен «головокружением от чистого моментального сознания (в переживании), которое кажется простым ощущением, могучим и незапятнанным. Я поставил его так высоко, что впервые в жизни почувствовал себя безоружным перед кем-то и покорно смирился»[22].

Бовуар тоже признается, что склонна превращать Ольгу, «ее бунтарство, ее свободу и непримиримость»[23] в «миф» – всё тот же миф чистого, искренне цветущего теперь-сознания (Jetzt-Bewusstseins). С другой стороны, вскоре у нее появляются опасения из-за слишком сильного влияния Ольги на мир Сартра: «Из-за своего упорного стремления завоевать ее Сартр наделял Ольгу бесконечными достоинствами, внезапно он запретил мне с легкостью относиться к ее мнениям, вкусам, отрицаниям…»[24]

Возможно, скепсис со стороны Бовуар был обусловлен ее профессиональным чутьем, которое подсказывало ей, что прекрасная непосредственность юных девушек зачастую означает лишь глубокую путаницу в голове и отчаяние на грани потери всякой опоры в жизни – потерянность, настолько бездонную и всепоглощающую, что на поверхности она едва отличима от непосредственной подлинности. Бовуар стало казаться, что Ольга поворачивается то одной стороной своего мерцающего естества, то другой, в зависимости от того, какую вершину триады она в данный момент воплощает (или тщится воплотить). Сартр явно не был готов сопротивляться: «Своими словами, своими поступками я усердно способствовала процветанию трио. Между тем я была недовольна и собой и другими, и я испытывала страх перед будущим»[25].

Хотя бы в литературе дело двигалось вперед. Весной 1935 года Бовуар заканчивает свою первую новеллу. Она называется Лиза, и в ней рассказывается об ученице интерната для девочек, интересующейся философией. Эта ученица – тщедушная и жалкая, полученное образование «заморозило в нее все жизненные соки»[26], вместо того чтобы пробудить жизненные силы.

Прибегнув к небольшой лжи, Лиза получает разрешение съездить в Париж в Национальную библиотеку. На самом деле ее единственная цель – увидеть свою пассию, брата ее лучшей и единственной подруги, который, правда, ею совсем не интересуется. В результате пожилая дама на автобусной остановке обвиняет ее в том, что она – любовница ее мужа. Это производит впечатление на школьницу: «Она всегда ненавидела свое худое лицо, свою тощую фигуру, ну настоящая саранча, а теперь вдруг ощутила мягкость, нежность и красоту своей плоти. Неужели меня действительно можно принять за любовницу взрослого господина?»[27] Потом она идет к зубному врачу, и тот делает смутные эротические намеки, а заканчивается день Лизы тем, что она удовлетворяет себя в своей интернатской комнатке, представляя, как некий архангел и ее кумир из библиотеки сливаются в одну фигуру.

Цветы духовности. Цветы зла. А остальной мир пусть летит к чертям. Бовуар всё отчетливее понимает, что нашла литературную тропинку, ведущую к цели.

На дне

То ли депрессии приводят к мигрени, которая держится неделями, то ли, наоборот, головная боль вызывает депрессию – теперь в этом сложно разобраться. Лекарства давно не помогают. Она даже не смогла как следует завершить учебный год. Летом 1934 года Симона Вейль просит годичный отпуск: ей нужна пауза, перерыв в преподавательской работе, чтобы написать «философское завещание». Ей двадцать пять лет.

В этот момент она так же мало сомневается в неизбежности новой мировой войны, как и в том, что Франция, Испания и США обречены попасть в мясорубку тоталитаризма, вытекающего из логики их общественного развития:

…человечество сейчас почти везде движется в сторону тоталитарной формы организации общества, как это называется у национал-социалистов, то есть в сторону режима, при котором государственная власть безраздельно правит во всех сферах, в том числе, и главным образом, в сфере мышления. Россия, к несчастью для ее народа, являет собой почти идеальный пример такого режима. <…> Кажется неизбежным, что все остальные страны в ближайшие годы в той или иной степени приблизятся к этой модели.[28]

С сентября по ноябрь 1934-го этот текст, задуманный как статья, увеличивается до размеров книги. Он получает название, отсылающее к Жан-Жаку Руссо, – Размышления о природе свободы и социального угнетения

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Нем. Stimmung – настроение, расположение духа. – Здесь и далее астерисками обозначены примечания редакторов перевода, цифрами – примечания автора, приведенные в конце книги.

2

Гренье, Жан (1898–1971) – французский писатель и философ. В 1930-х годах, преподавая в Алжире, существенно повлиял на развитие ранней философии Альбера Камю.

3

Бост, Жак-Лоран (1916–990) —французский писатель, сценарист, переводчик и журналист, близкий друг Сартра и Бовуар.

4

Низан, Поль (1905–1940) – французский философ и писатель; друг Сартра. В ранние годы Низан придерживался марксизма; его роман Аден Араби (1931; переиздан в 1960-м с предисловием Сартра) вызвал шумный скандал, обусловленный его идейным антибуржуазным радикализмом.

5

Термином «das Man» Хайдеггер характеризует повседневное, безликое существование – или, другими словами, такой способ существования, при котором человек, не имея собственного лица, наделен «несобственностью» (Uneigentlichkeit; пер. В. Бибихина). О несобственном существовании см. подробно: Хайдеггер М. Бытие и время[1927] / пер. В. Бибихина. М.: Ad Marginem, 1997 (особенно с. 41–44; 175–180; 259–260).

6

Морис Шума́н (1911–1998) – французский политический деятель, герой Второй мировой войны, с 1974 года – член Французской академии. К началу 1940-х годов Шуман был широко известен – его называли «рупором „Свободной Франции“», – поскольку работал диктором этой организации на ВВС. (В более поздний период Шуман, занимавший высокие министерские посты, прослыл, наряду с другими ближайшими соратниками да Голля, «бароном голлизма».) Пути Вейль и Шумана впервые пересеклись в парижском Лицее Генриха IV (Вейль училась там в 1925–1927 годах); в этом же лицее учился Жан-Поль Сартр.

7

Речь об одном из двух (в параллель к existential, «экзистенциальный») важнейших терминов ранней философии Хайдеггера, описывающем «вещный» способ существования. Термины «экзистенциальный» и «экзистентный» подчинены разным порядкам: первый – порядку онтологической детерминации (он соотнесен с Бытием как таковым); второй – онтической (соотнесен с сущим).

8

Айн Рэнд О’Коннор (урожд. Алиса Зиновьевна Розенбаум) родилась в Санкт-Петербурге в 1905 году в семье фармацевта и преуспевающего предпринимателя Залмана-Вольфа (Зиновия Захаровича) Розенбаума. Псевдоним, под которым она позже прославилась в качестве литераторки, Рэнд использовала с середины 1920-х годов.

9

Блюхер, Генрих Фридрих Эрнст (1899–1970) – немецкий поэт и философ; с 1940 года состоял в браке с Арендт. См. ниже, глава IV, с. 122–123.

10

Блюменфельд, Курт Иехуда (1884–1963) – один из лидеров немецкого сионизма; близкий друг Арендт. Участвовал в сионистских конгрессах с 1909 года; в 1909–1911 годах занимал пост секретаря Сионистской федерации Германии, в 1924–1933 был ее президентом. Предложенная Блюменфельдом трактовка сионизма, отвечавшая духовным запросам ассимилированных евреев, начиная с 1920-х годов имела значительное влияние на еврейских интеллектуалов в Западной Европе.

11

Андерс (при рождении Штерн), Гюнтер (1902–1992) – австрийский писатель, философ (был близок к Франкфуртской школе социальных исследований) и политический активист (принимал участие во всемирных антиядерном и антивоенном движениях) немецко-еврейского происхождения; двоюродный брат Вальтера Беньямина. В 1929–1937 годах Андерс состоял в браке с Арендт; помимо использованного Айленбергером тома их переписки (Putz K., hrsg. Hannah Arendt und Günther Anders. Schreib doch mal hard facts über dich: Briefe 1939 bis 1975. München, 2018), см. книгу его воспоминаний: Anders G. Die Kirschenschlacht. Dialoge mit Hannah Arendt. München: C. H. Beck, 2011.

12

Фарнхаген фон Энзе (урожд. Левин), Рахель (1771–1833) – немецкая писательница еврейского происхождения; свод ее переписки и воспоминаний считается важным памятником позднего периода романтизма. Будучи хозяйкой известного берлинского литературного салона, Фарнхаген активно пропагандировала идеи эмансипации евреев и женщин.

13

Ольденбургское издательство Gerhard Stalling (осн. 1789). Об описываемой коллизии см. подробно: Баэр П. Личная дилемма или интеллектуальное влияние? Отношение между Ханной Арендт и Максом Вебером / пер. А. Акопян // Политическая концептология. 2018. № 1. С. 280–284.

14

Статья Ситуация в Германии (La situation en Allemagne), которую ниже цитирует автор, публиковалась в журнале L'École émancipée с декабря 1932 года по март 1933-го.

15

Коммунистическая партия Германии; основана 30 декабря 1918 года, распущена в марте 1933-го.

16

Лицей для девушек (франц.).

17

La Révolution prolétarienne.

18

Томский (при рождении Ефремов), Михаил Павлович (1880–1936) – русский революционер-большевик, партийный и профсоюзный деятель; пассаж из его выступления цит. по: Всесоюзная коммунистическая партия. Ленинградская областная конференция (1927). Стенографический отчет Первой Ленинградской областной конференции ВКП(б). 15–19 ноября 1927 года. Л.: Прибой; Гос. изд-во, 1927. С. 28.