Полная версия:

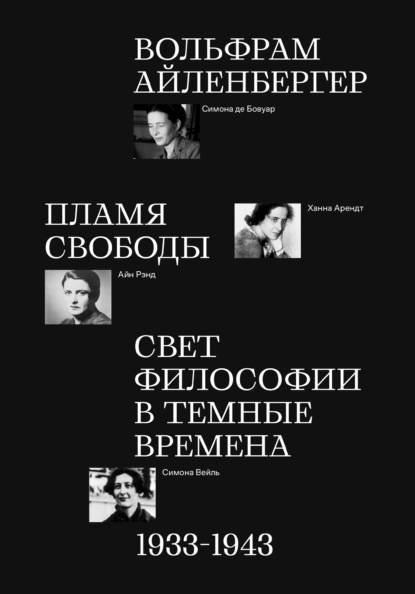

Пламя свободы. Свет философии в темные времена. 1933–1943

Именно такое мировоззрение вкупе с вытекающей из него этикой – настоящий враг. Рэнд ставит своей целью превзойти и полностью искоренить этого врага в любых его проявлениях. Никаких уступок иррационализму. Тем более если дело касается твоего собственного выживания.

За десять лет независимой жизни в качестве «свободной художницы» Рэнд в полной мере удостоверилась в том, что вопросы выживания – это прежде всего вопросы бизнеса. Особенно в США. Поэтому она так горячится в письме к своему редактору Арчибальду Огдену от 6 мая 1943 года:

Доверие – я понятия не имею, что означает это слово. Если Вы имеете в виду веру в религиозном смысле, то есть в смысле слепого согласия и принятия, то я не доверяю ничему и никому. Никогда не доверяла и не буду. Единственное, на что я опираюсь, – мой разум и факты.

Таково объяснение Рэнд основ ее миропонимания. И тотчас – переход к насущному:

Какие на данный момент существуют объективные предпосылки для того, чтобы издательство Bobbs-Merrill успешно продавало мой роман? Кому мне верить? И на каком основании?[24]

Она работала над книгой семь лет. Вложила в нее весь пыл своей жизненной энергии, все свои творческие силы, а главное – свою философию. Теперь же издательство собирается анонсировать Источник как любовную историю в архитектурном бюро. Пресс-служба отказывается даже донести до аудитории тот факт, что автор книги – женщина.

Если речь идет о доверии таким работникам, то это, несомненно, доверчивость слабоумного. <…> Вы уверены, что это то, чего Вы от меня ждете?[25]

Вопрос, конечно, риторический. На Рэнд смотрели по-разному. Но как на слабоумную – никогда. Напротив, все, говорившие с ней хотя бы пару минут, понимали, что имеют дело с интеллектом исключительной ясности и такой же исключительной бескомпромиссности. Ибо в центре мировых проблем окружающие видели не свои собственные жизни, а жизнь всех остальных. Тогда как Рэнд было безразлично, что́ все они думают и как поступают. Ее волнует, почему они поступают так, а не иначе. Почему не могут думать и действовать разумно? Что мешает людям опираться на собственные суждения, основанные на фактах? Ведь у нее это получается.

Бесстыдство

Почему даже сейчас, за день до официального выхода ее книги, редактор не хочет признать очевидное: два-три анонса – это просто фарс. Фактически же издательство просто плюнуло на эту публикацию. Маркетологи решили, что Источник сам должен пробить себе дорогу к книжным прилавкам и – если вообще до этого дойдет дело – в списки бестселлеров. В конце концов, любой, кто прочтет хотя бы одну из семисот страниц ее романа, сразу поймет, что тема книги – не похождения архитектора-супергероя Говарда Рорка. Скорее, она представляет собой философский манифест. Что ж, идейное сооружение, полное пространных монологов и к тому же бросающее вызов всем тем моральным нормам, на которых основываются этические представления основной массы читателей в США, – и вправду не простой случай для рынка.

Но именно в этом Рэнд видит главное достоинство своей книги. Так и надо представлять роман – как опыт, способный трансформировать сознание читателя, открыть ему принципиально новый взгляд на мир, вывести из пещеры к свету, дать возможность впервые посмотреть на себя и на свое окружение без шор! Перед друзьями Рэнд демонстрирует полную уверенность в том, что сто тысяч экземпляров – минимум, на который надо рассчитывать[26]. Более того, она не сомневается в скорейшей голливудской экранизации романа с ее любимым Гэри Купером в роли Рорка.

Но что, если рассуждать строго рационально, этому препятствует? Точно не качество изложения. И уж никак не актуальность темы. Посмотрите, куда катится мир и, конкретно, Америка! Разве не чувствуем мы все, что нечто идет категорически не так? Что нужно срочно спасать целую цивилизацию от угрозы краха, которую она сама же и породила? И разве не очевидно, что подтолкнуть ее к исцелению от недуга, грозящего ей сегодня, весной 1943 года, гибелью в результате всемирной оргии насилия, можно, лишь применив силу свободного суждения, аргументированную логику и, не в последнюю очередь, убеждающую мощь литературного слова?

Готовность к борьбе

Для Рэнд цель состоит прежде всего в том, чтобы осветить «борьбу между индивидуализмом и коллективизмом не в политике, а в человеческой душе»[27]. Именно в этом главная тема ее книги: борьба между автономией и несамостоятельностью, между мышлением и подчинением, между мужеством и смирением, между творчеством и копированием, между цельностью и распадом, между прогрессом и упадком, между «я» и всеми остальными. Между свободой и подавлением.

Работы Макса Штирнера и Фридриха Ницше – лишь первые наметки на пути к истинному освобождению индивидуума от ярма альтруистической рабской морали. Только ее философия, философия Айн Рэнд, способна дать просвещенному эгоизму объективно обоснованный фундамент! Поэтому в конце повествования она отправляет Говарда Рорка, спасителя от всех современных напастей, на решающий судебный процесс, где он держит защиту. Рорк – это свободолюбивое воплощение чистого, созидающего разума. Его кредо – кредо самой авторки:

Творец живет ради своего дела. Он не нуждается в других. Первичная цепь замкнута в нем самом. <…>

Альтруизм – учение, согласно которому человек должен жить для других и ставить других выше себя.

<…> ближайший прототип [приверженца альтруизма. – Ред.] в реальном мире – раб, человек, который по определению служит своему господину. Если отвратительно физическое рабство, то насколько более отвратительно рабство духовное, раболепство духа. Раб по принуждению сохраняет остатки чести. Его оправдывает то, что он сопротивлялся и считает свое состояние злом. Но человек, добровольно отдающийся в рабство во имя любви, становится самым низменным существом на свете. Он позорит человеческое достоинство и опошляет идею любви. Но в этом суть альтруизма.[28]

Рэнд знала, какие слова вложить в уста своему герою. Ведь ей пришлось на собственной шкуре испытать, каково жить в обществе, членов которого государство превратило в рабов. У семьи Розенбаум[8], жившей в Санкт-Петербурге (в 1914–1924 годах – Петроград; после 1924-го – Ленинград), как и у многих других обеспеченных еврейских семей, во время Октябрьской революции была отобрана собственность. В конце 1918 года, после конфискации отцовской аптеки – Ленин: «Грабь награбленное!», – Айн (которую тогда еще звали Алиса) со своими родителями и двумя младшими сестрами бежала в Крым. Тысячи километров пути, сначала поездом, затем пешком. В 1921-м семья вернулась в Петроград. Однако отцу как представителю «буржуазии» – даром что он остался вовсе без средств, – не позволили вернуться к аптечному делу[29].

Осенью 1921 года Рэнд поступает в Петроградский университет на трехлетний курс, объединивший историю, филологию и право, а после его окончания в 1924-м идет в Школу экранного искусства, где собирается изучать кинематограф. Но ее главная цель к этому времени уже иная: девятнадцатилетняя вундеркиндка мечтает покинуть СССР. Не желая ни слова слышать об утопическом «новом человеке», она хочет сделать себя сама, согласно своим собственным убеждениям, и стать тем, кто она есть на самом деле: творцом собственного мира. Она стремится на свободу, в страну своих кумиров – кинозвезд и режиссеров. В Соединенные Штаты.

К началу 1926 года родителям удается получить для дочери выездную визу и отправить ее к родственникам в Чикаго. И вот спустя шесть недель, полных приключений (Рига – Берлин – Гавр – Нью-Йорк), она едет на автобусе в Голливуд, чтобы писать там книги и сценарии. Алисе Розенбаум двадцать один год, она почти не говорит по-английски и хочет, чтобы теперь ее называли исключительно Айн Рэнд. Если старый мир обречен, то в новом у нее еще есть шанс стать другим человеком. Она клянется скорее умереть, чем вернуться на родину.

Только логика

Следующие семнадцать лет жизни Рэнд – это ежедневная борьба за американскую мечту. После публикации Источника перед ней забрезжила надежда на осуществление жизненной цели, тогда как ее сестрам и родителям грозит смерть от голода в Ленинграде, окруженном гитлеровской армией. Конечно, если они еще живы. Ведь нет никакой возможности узнать это. Даже те скудные сведения – по большей части слухи – о происходящем в осажденном городе, что доходят с той стороны Атлантики, далеко превосходят обычное человеческое понимание. К весне 1943 года в Ленинграде будто бы погибло около миллиона жителей. Давно перебиты и съедены все собаки и кошки. Говорят о распространении каннибализма[30]. Нет, с нее довольно. Всё это она уже пережила. Голод. Тиф. Трупы. Именно это раскрыло ей глаза. И теперь у нее философский взгляд на вещи.

По мнению Рэнд, кровожадность Гитлера и Сталина подчинена одной и той же логике, логике насильственного порабощения отдельного индивида государством во имя коллектива, стоящего выше с идейной точки зрения. И как ни называй этот коллектив: «класс», «народ», «нация» или «раса», – различия лишь внешние. Потому что по своим задачам, методам и, прежде всего, по своим человеконенавистническим деяниям все «тоталитаризмы» (с начала сороковых годов Рэнд называет этим словом любые политические угрозы) в конечном счете одинаковы[31]. Сначала тоталитаризм победил в России, затем – в Италии, затем – в Германии. Ни одна страна не застрахована от него. В том числе США. Тем более США! Ведь успех тоталитарных режимов в осуществлении последовательного, хорошо продуманного закабаления людей зависит не от публичной поддержки народных масс, а только и исключительно от их тупого равнодушия.

После вступления США в войну в период правления президента Рузвельта, проводившего «Новый курс», Рэнд увидела угрозу в том, что весь мир рухнет из-за одной-единственной ложной идеи, из-за фундаментальной философской ошибки, заключающейся в облагораживании самопожертвования во благо других, во имя коллектива, превозносимого пропагандой. Это тот альтруистский тупик, которого необходимо избежать! Эта война – война идей.

Все эти ужасы сотворены исключительно людьми, потерявшими всякое уважение к отдельному, индивидуальному человеческому существу; людьми, ослепленными той идеей, что важны только классы, расы и нации, а не отдельные личности; что большинство свято, а меньшинство – мусор; и что имеет значение стая, а не конкретный человек. Какую позицию займете вы? Здесь нет среднего пути.[32]

Рэнд написала эти строки для политического манифеста еще в 1941-м. Теперь она хочет как можно скорее, с оглядкой на обострившуюся политическую ситуацию, напечатать их в научно-популярной брошюре. Весной 1943 года она испытывает небывалую прежде решимость использовать все свои интеллектуальные ресурсы в войне идей. Причем из чисто личного интереса. Ради своей частной свободы и своего душевного равновесия, которые оказались под угрозой. Ради всего, что дорого ей в этом мире, а не в каком-либо ином. Ну а ради чего же еще – или ради кого?

Чужбина

Всего в нескольких шагах от квартиры Айн Рэнд на Манхэттене живет Ханна Арендт, которая тоже ощущает неизбежность нового самоопределения. Хотя она настроена менее воинственно. Так, тридцатишестилетняя мыслительница пишет в январе 1943 года в одной из своих статей:

Лишь редкие индивидуумы имеют достаточно сил, чтобы сохранять моральную устойчивость, когда рушится их социальный, политический и юридический статус.[33]

Глядя на себя в зеркало спустя десять лет после изгнания из гитлеровской Германии, Арендт вовсе не уверена в том, что у нее самой энергии в достатке. Никогда прежде не оказывалась она в такой изоляции, не ощущала такую пустоту и бессмысленность, как в последние недели.

Мы потеряли наш дом и привычную повседневную жизнь. Мы потеряли нашу профессию и веру в то, что приносим этому миру какую-то пользу. Мы потеряли наш язык, а с ним и естественность реакций, простоту самовыражения и непринужденность эмоций. Мы оставили наших родственников в польских гетто, наших лучших друзей убили в концлагерях, и всё это означает крах нашего частного мира. <…>

Когда нас спасают, мы чувствуем себя униженными, а когда помогают, мы чувствуем себя оскорбленными. Как безумцы, мы боремся за наше частное существование со своей индивидуальной судьбой.[34]

Эти строки будто повествуют о тех душевных страданиях, которые Симона Вейль считает неминуемым следствием экзистентного «отрыва от корней». С той разницей, что Арендт не живет в оккупированной стране и не является жертвой массовых депортаций. Так что ее эссе Мы, беженцы, откуда взят этот фрагмент, скорее описывает ту всеобъемлющую утрату, которую немецко-еврейские мигранты в Новом Свете ощущают особенно остро на рубеже 1942–1943 годов. Арендт и ее муж на протяжении многих недель целыми днями только и делают, что смотрят вместе в серое «ничто» зимнего неба над Нью-Йорком. Курят. Молчат. Как последние люди на Земле.

Без барьеров

Неисправимая оптимистка, Арендт все эти десять лет воспринимала свою ситуацию, не теряя выдержки и проявляя находчивость. В ней хватало огня, чтобы в случае необходимости проложить путь в новую жизнь. Из Берлина в Париж, из Парижа в Марсель, потом сюда, в Нью-Йорк. И всегда с целью «идти своим путем без дешевых хитростей, приспособления и ассимиляции»[35].

Весной 1943 года с подиума своего спасенного приватного бытия она видит только Monsieur Генриха[9], с которым живет в меблированной комнате скверного жилого комплекса на Девяносто пятой авеню. На том же этаже, что и она, проживает ее мать, такая же беспомощная в Новом Свете, вечно хворающая Марта Беервальд, во вдовстве Арендт. Конечно, это больше, чем удалось спасти многим другим «перемещенным лицам». Но и удачным «добровольным выбором» это не назовешь.

В прошлом – ученица Карла Ясперса и Мартина Хайдеггера, Арендт за годы эмиграции не утратила навыка удерживать равновесие между двух стульев. Чтобы пересчитать людей, на чье расположение она может рассчитывать, хватает пальцев одной руки. В Нью-Йорке – ее ментор Курт Блюменфельд[10]; в Иерусалиме – специалист по иудаизму Гершом Шолем; в Калифорнии – Гюнтер Штерн[11], ее бывший муж. Да, тоже в Нью-Йорке, – теолог Пауль Тиллих. Живы ли Ясперсы, и если да, то где они? Неизвестно. Последнее письмо от них Арендт получила почти десять лет назад. Она и сама не знает, почему их общение так внезапно прервалось. Оглядываясь назад, Арендт понимает, что Карл Ясперс был ее единственным настоящим учителем. Тогда как ее связь с Хайдеггером, некогда теснейшая, разорвалась по более ясным причинам: Хайдеггер вступил в НСДАП, стал ректором Фрайбургского университета, а в одном из своих обращений к студентам в ноябре 1933 года объявил: «Сам фюрер и только он есть настоящая и будущая немецкая действительность и ее закон»[36]. Пока что она не набралась смелости обратиться к Эрнсту Кассиреру, ныне преподающему в Йеле, хотя у них есть общие друзья.

Разрыв

После вступления США в войну стало еще труднее получать сведения об оставшихся в Европе родственниках и знакомых, не говоря уже о том, чтобы помочь им бежать. Тяжко читать в немецкоязычной эмигрантской газете Der Aufbau (Арендт сама почти год вела в ней колонку) материал о депортации из лагеря интернированных в Гюрсе, на юге Франции, с приложенным списком депортированных[37]. Арендт была интернирована в этот лагерь в 1940 году, и теперь ей попадаются знакомые имена.

Статья в Der Aufbau этой зимой – лишь одно из множества печатных свидетельств наступления новой фазы в нацистской политике в отношении миллионов европейских евреев, загнанных в концлагеря. Теперь уже нет сомнений в том, что, в соответствии с программой объявленного Гитлером и Геббельсом «окончательного решения еврейского вопроса», совершен переход к планомерному уничтожению людей при помощи газовых камер в специально созданных лагерях смерти. Арендт и прежде не питала сомнений относительно педантичной ненависти к евреям со стороны нацистов, но кто мог ожидать такой жестокости? Даже они с мужем поначалу не верили этим сообщениям. Слишком чудовищны эти действия, слишком абсурден замысел. С любой точки зрения. В том числе – с точки зрения логистики и стратегии. Особенно в момент, когда гитлеровская армия терпит одно поражение за другим. В одном СССР, по имеющимся сведениям, она потеряла этой зимой миллион солдат.

Но, судя по всему, это правда. Так много сообщений, из самых разных рук. На протяжении следующих недель Арендт пережила гибель мира, крушение невиданных масштабов. Оно касалось не отдельной группы людей, не конкретного места или времени, а самой человечности (Menschsein). Арендт охватило метафизическое отчуждение. Будто посреди этого мира, внутри нее самой, разверзлась пропасть, которую никто и ничто уже не сможет преодолеть.

Во что конкретно они не могли поверить? Что им казалось невозможным? Нет ничего сверхъестественного в том, чтобы объявить врагом целый народ, пусть даже и рассеянный по миру. Нет ничего сверхъестественного и в самой войне со всеми ее зверствами. В истории случалось подобное – вся она состоит из войн. Но это… Ничто не опрокидывало Арендт в такое полное бессилие, как изнурительная неспособность найти слова для описания происходящего[38].

Современность

Она предпочла бы совсем отбросить свое прошлое «я». Сделать вид, будто она сама вольна решать, кто она и как ей жить на свете. Некоторые люди и даже некоторые философы считали это возможным. Но для таких иллюзий Арендт никогда не была достаточно молодой. Она знала, что на самом деле «создать новую личность так же трудно и безнадежно, как создать новый мир»[39]. Никто и никогда не начинал с чистого листа. Никто не свободен. У каждого из нас есть корни, как бы мы ни желали от них оторваться – будь то вследствие мании величия или глубокого отчаяния.

При глубоком размышлении остается всего один способ объяснить, как дело дошло до этой адской бойни. Ее первопричина – безумное желание отдельных людей перекроить мир по-своему, создать его заново, по единой для всех мерке. Безумная мечта о мире, подчиненном общему правилу; о мире, которому для его вечного становления не нужны другие люди, не нужно живое сопротивление. Кошмарный сон о тотальном господстве.

Но если это действительно сон, то ведь всегда, даже в самые мрачные времена, есть шанс проснуться. Нужно лишь найти в себе мужество открыть глаза и не закрывать их – и в здравом рассудке заглянуть в ад современности. «Сказать правду, даже если это страшная правда»[40]. Засвидетельствовать, из каких глубин она появилась на свет. Не подчиняться ни прошлому, ни будущему. Не следовать слепо ни своему предубеждению, ни суждению других. Найти мужество думать своей головой. Быть свободной в своих мыслях.

Именно сегодня, в тот момент, когда Арендт собирается с силами, важно «находиться целиком и полностью здесь и сейчас»[41]. Иными словами – философствовать.

II. Эмиграция (1933–1934)

АРЕНДТ ПОКИДАЕТ СТРАНУ

ВЕЙЛЬ – ПАРТИЮ

БОВУАР – СКЕПСИС

А РЭНД – СЦЕНАРИЙ

Сети

«Обычно, когда кто-то сидит передо мной, я смотрю в документы и понимаю, в чем дело. А с вами мне что делать?»[1] Судя по всему, ее имени пока нет в картотеке гестапо. Даже если бы Ханна Арендт захотела помочь молодому комиссару, она не смогла бы объяснить, по какой именно причине этим майским утром был прерван их с мамой завтрак в кафе неподалеку от Александерплац, после чего их затолкали в машину и привезли на допрос.

Причин могло быть много. Всю весну ее квартира на Опицштрассе служила убежищем для жертв политического преследования. А тут еще просьба Курта Блюменфельда собрать для грядущего сионистского конгресса в Праге свод «антисемитских высказываний на низовом уровне», составлением которого она день за днем занималась в газетном архиве Прусской государственной библиотеки. Подобная деятельность теперь тоже была незаконной.

В целях запугивания они работают просто по спискам, либо по спискам на основании других списков. В частности – по записной книжке Бертольта Брехта. Уже через несколько дней после прихода Гитлера к власти гестапо конфисковало эту книжку из брехтовской квартиры. В ней содержался полный перечень всей коммунистически настроенной интеллигенции Берлина, к которой принадлежит и Гюнтер Штерн, муж Арендт.

Штерн бежал из Берлина в Париж еще в начале февраля, опасаясь попасть в лапы вновь созданной прусской «вспомогательной» полиции. И не зря. Всего через две недели – как будто поджог Рейхстага в ночь с 27 на 28 февраля был давно спланированным стартовым сигналом – пошли волны репрессий: беспричинные аресты, депортации во временные концентрационные лагеря в пригородах, даже городские спортзалы стали пыточными камерами. В одном только Берлине тем летом насчитывалось более двухсот таких мест. Нацистский террор проник в жизнь простых людей. Счет жертв шел уже на тысячи.

Скорее всего, гестапо в эти минуты проводит обыск в ее квартире. Но что эти глупцы там найдут, кроме десятков блокнотов с греческими цитатами, стихами Гейне и Гёльдерлина да тьмы выписок по культурной жизни Берлина начала XIX века?

Что же касается официальных данных, то она – доктор философии с безупречной репутацией (в прошлом году истек срок ее стипендии Общества поддержки немецких ученых). Классический берлинский персонаж: хорошее образование без доходов, статьи без издателей. Разумеется, все дни она проводит в библиотеке – а как иначе? Наука зовет.

Оказалось, что от матери на допросе им тоже не удалось добиться ничего путного. Вопрос о делах Ханны Марта Беервальд (во вдовстве – Арендт) с упорством парировала, демонстрируя неколебимую родительскую солидарность: «Не знаю, чем она занимается, но что бы она ни делала, это хорошо. Я бы делала точно так же»[2].

Обеих отпускают к вечеру[3]. Им не пришлось даже обращаться к адвокату. Повезло. На этот раз. Тем не менее Арендт принимает решение: в этой стране нет будущего. По крайней мере – для таких, как она.

Случай Рахели

В это первое лето после триумфа лидера национал-социалистов лишь немногие настолько ясно, как Ханна Арендт, понимали, что человек отнюдь не всегда волен распоряжаться своей идентичностью. Она уже три года занимается изучением сложных проблем самоидентификации немецкой еврейки-интеллектуалки на рубеже XVIII–XIX веков. Модель и предмет ее изысканий – берлинка Рахель Фарнхаген[12]. Арендт создала психограмму женщины, в чьей судьбе нашли отражение все аспекты непростой истории образованного немецкого еврейства, и прежде всего – вопрос ассимиляции. В книге, составленной из цитат по коллажному принципу, описан процесс формирования сознания еврейки, которой активное отрицание собственного происхождения долгое время не позволяет выстроить здоровое отношение к себе и к миру. Дитя своего времени, Рахель была маргинализирована (подобно Арендт) трижды: как женщина, как еврейка и как интеллектуалка. Ее отказ принять свое социальное положение таким, каким оно неизбежно являлось и каким его видели другие, привел к ситуации мучительного самоотречения:

Борьба Рахели с фактами, и прежде всего с фактом своего еврейства, быстро превращается в борьбу против самой себя. Себе она отказывает в гармонии, себя, дискриминируемую – поскольку она не может просто отрицать свое существование, – Рахель отвергает, пытается изменить, обмануть. <…> Если ты однажды сказал себе «нет», тебе не остается другого выбора. Путь только один: прямо сейчас ты должен, отказавшись от себя, быть кем-то другим.[4]

Случай Рахели представляется Арендт таким характерным для своего времени еще и потому, что в жизненных коллизиях этой женщины сталкиваются друг с другом два вида отваги. Просвещенная отвага опираться на свой разум и быть благодаря этому автономным разумным существом – и отвага признать, что над свободой человеческого самоопределения неизменно тяготеют исторические и культурные обстоятельства, которые никто не в силах превозмочь. В эпоху Рахели это столкновение находило выражение в противоречии между двумя разными идеалами: между Просвещением и романтизмом. Между разумом и историей, между гордостью и предубеждением, между мышлением и послушанием. Между мечтой об абсолютной свободе самоопределения человеческого «я» и неизбежными ограничениями, накладываемыми влиянием других.

По Арендт, просвещенный разум способен «освободить человека от предрассудков прошлого и сформировать его будущее».

Но этого, к сожалению, недостаточно: он [разум. – Ред.] освобождает только индивидуально, и только будущее Робинзонов находится в его власти. Освобожденный им индивидуум неизбежно сталкивается с миром, с обществом, над которым властвует прошлое в виде «предрассудков» и которое доказывает ему, что реальность прошлого всё еще остается реальностью. Может быть, для Рахели ее еврейское происхождение и является далеким прошлым, может быть, оно совершенно исчезло из ее мыслей; но в головах других людей оно живет и здравствует вместе со всеми связанными с ним предрассудками.[5]