Полная версия:

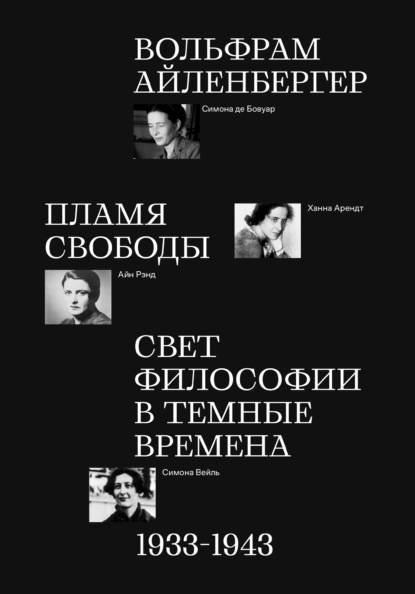

Пламя свободы. Свет философии в темные времена. 1933–1943

Никто не в силах избежать этого противоречия – не стоит и пытаться. Потому что ценой такого избегания стала бы потеря всего того, что мы называем миром и действительностью.

Просвещенная

В «случае Рахели» Арендт видит риск утраты мира во имя самоопределения, кажущегося слишком рациональным. Тем самым она сознательно развивает философскую линию двух своих главных учителей, Мартина Хайдеггера и Карла Ясперса. Хайдеггер (с которым Арендт начиная с 1925 года была связана длительными любовными отношениями) еще в пору ее студенчества в Марбурге указал ей «слепые зоны» в современных представлениях о мире и человеке. Человек, как сказано в его ключевой работе Бытие и время (1927), является вовсе не разумным «субъектом», а беспричинно заброшенным в мир «присутствием» (Da-Sein). И живет он в качестве думающей и, прежде всего, действующей сущности не в безмолвной «реальности», которую волен по своему усмотрению наполнять смыслом, а в «окружающем мире» (Umwelt), изначально наполненном для него различными значениями. Подлинная автономия человека, согласно Хайдеггеру, связана не с его рациональными решениями, расчетами или правилами, а, в гораздо большей степени, с его способностью проявлять самостоятельность в пограничных, нестандартных экзистентных ситуациях.

Эти же темы в 1920-х годах волновали и ближайшего единомышленника Хайдеггера – Карла Ясперса, к которому Арендт в 1926-м явилась в Гейдельберг, заявив о своем желанием писать диссертацию под его руководством. Однако, в отличие от Хайдеггера, Ясперс в своей «философии существования» (Existenzphilosophie) уделял внимание не столько власти темных разъединяющих эмоций наподобие страха или предвосхищения смерти, сколько возможности человека через коммуникацию и открытость в отношении других найти путь к более светлой и свободной жизни. Эта открытость, полагал он, всегда имеет диалогический характер, что подразумевает необходимость реального партнера и исключает безличные формы, безадресные обращения к «людям» или «человечеству».

Усвоив эти тезисы, Арендт с конца 1920-х годов выстраивает новое основание для интерпретации положения человека, которое позволяет ей найти совершенно оригинальный – как по форме, так и по содержанию – подход к рассмотрению жизни Рахели Фарнхаген. Разве она не является идеальным примером того давления, которое обусловливает любое современное существование?

Многоголосие

Познать себя через Рахель: для Арендт как для философа это означает отказ от всех умозрительных и потому внеисторических концепций рациональности. Это равнозначно признанию того, что истинное познание себя возможно только через других людей, путем отказа от любых абстрактных рассуждений о «человеке как таковом». Поэтому Арендт отдает концептуальное предпочтение изучению конкретных ситуаций, а не абстрактному анализу и абстрактным выводам. Экзистенциальная философия (Existenzphilosophie) как многоголосный репортаж существования (Dasein).

В первых же строках своей книги о Рахели Арендт открыто постулирует такой подход, позиционируя себя – ровно через сто лет после смерти своей героини, в момент драматического излома немецко-еврейской истории, – авторкой 1933 года.

Подобно Дон Кихоту, этому навеки связанному ложными дескрипциями идеалисту, блуждающему по миру в поисках самого себя, Рахель Фарнхаген, представительница эпохи романтизма, на смертном одре переживает момент истинного просветления и понимания себя:

Правдивая история! – Бежавшая из Египта и Палестины, теперь я здесь, и от вас я получаю помощь, любовь и заботу! <…> С восторгом и трепетом я думаю о своем происхождении и тех хитросплетениях судьбы, которые связали древнейшую память человечества с самыми последними событиями, соединили самые удаленные точки во времени и пространстве. Теперь я ни за что не откажусь от того, что на протяжении всей моей жизни было величайшим позором, горьким страданием и несчастьем, – от своих еврейских корней.[6]

Когда Арендт записывает эти слова, ей также предстоят кардинальные перемены в жизни. Подобно тому как некогда благополучная горожанка Рахель Фарнхаген лишь во время наполеоновских войн осознает, что «и ее существование подчиняется общей политической ситуации»[7], Арендт «благодаря» Гитлеру открывает для себя сферу политики. Подобно тому как Фарнхаген в конце концов с благодарностью принимает свою исконную национальную идентичность, Арендт в ходе работы над книгой всё глубже осознает всю специфичность своего социального положения, ранее ею не тематизированного, и связанные с ним опасности.

Итак, под давлением наступающего нацистского режима процессы политизации и еврейской самоидентификации для Арендт слились воедино. В результате, приняв предложение сиониста Курта Блюменфельда, она стала собирать случаи антисемитских выступлений, ставших в Германии частью повседневности.

Однако кто она на самом деле и кем хочет стать в будущем, пока неясно. Лишь одно Арендт знает наверняка: ее идентификация зависит не от нее одной. Со всех сторон усиливаются требования определиться в этом вопросе. Как будто полицейское стремление расставить всё по своим местам внезапно распространилось на всё общество.

Немецкая природа

Те же темы фигурируют в начале 1933 года и в переписке Арендт с ее научным руководителем Карлом Ясперсом. Дух времени вдохновил его, как и Арендт, на разработку обычной психограммы. Причем вопрос идентичности и на этот раз стал первоочередным. В конце концов Ясперс нашел «в националистической молодежи столько искреннего пыла и добрых намерений, которые поглощены запутанной, порочной болтовней»[8], что попытался, вслед за одним из своих коллег-профессоров, а именно умершим в 1919-м социологом Максом Вебером, найти веские причины для того, чтобы «быть немцем».

Ясперс, сознательно выбравший для публикации своей работы издательство с националистическим уклоном[13] «чтобы обратиться к читателям, которым нужен этот воспитательный стимул»[9], еще осенью 1932 года отправил Арендт книгу с личным инскриптом. Название книги: Макс Вебер. Немецкая природа в политическом мышлении, в исследованиях и философствовании[10]. Адресатка долго вынашивает ответ:

Берлин, 1 января 1933

Уважаемый, дорогой господин Профессор,

Позвольте поблагодарить Вас за Макса Вебера, который так меня порадовал. Но всё же я благодарю Вас только теперь и на то есть своя причина: высказать свое мнение мне с самого начала помешали заголовок и вступительная часть. Дело не в том, что Вы изображаете Вебера «великим немцем», а в том, что Вы изображаете его эталоном «немецкой природы» и приравниваете это к «рассудительности и человечности, происходящей из страстей». <…> Вы понимаете, что, будучи еврейкой, я не могу ответить ни да ни нет, а мое согласие будет так же неуместно, как и мои аргументы против. <…> Для меня Германия – это мой родной язык, философия и поэзия. За них я могу и должна нести ответственность. Но я вынуждена держаться в стороне, я не могу быть ни за, ни против, когда читаю бесподобные пассажи Макса Вебера о том, что ради восстановления Германии он готов на союз с воплощением самого дьявола. И в этом пассаже для меня заключена вся суть.

<…> Помимо занятий домашним хозяйством, я возвращаюсь к работе. Большая часть работы о Рахели уже завершена.[11]

Хотя в начале 1933 года уже совершенно ясно, с каким именно воплощением дьявола Германия готова заключить пакт ради своего «восстановления», Арендт отказывается занимать однозначную позицию. Она лишь признаёт факт существования родного языка и той традиции, благодаря которой она вообще появилась на свет как мыслящее создание. Но не в смысле определенных взглядов, идеалов и, тем более, территорий. Люди, подобные Арендт, носят родину по всему миру у себя в сердце (а в виде книг – в чемоданах).

Подразумевается, что в процессе чтения текстов и их интерпретации нужно постоянно открывать для себя заново некую «Германию», оживлять ее образ: поэтому невозможно раз и навсегда зафиксировать ее «природу». Спасительное «восстановление» возможно (если оно в принципе возможно) только через акт понимающего и благосклонного приятия, то есть через такое действие, которое, так сказать, по духу своему исключает любые дьявольские сделки.

Ясперс незамедлительно ответил бывшей ученице, заметив, что «нельзя ограничивать себя отрицанием, одним кругом проблем и неоднозначностью»[12]. Но в начале 1933 года Арендт не желает ничего слышать ни об историко-политической миссии Германии, ни о включении всех немецкоязычных евреев в вышеупомянутую традицию. Фрагмент ее письма Ясперсу от 6 января 1933 года:

Конечно, я остаюсь немкой в том смысле, о котором уже писала. Но я не могу просто добавить к этому историко-политическую судьбу. Мне слишком хорошо известно, как несвоевременна и неполноценна была вовлеченность евреев, как по случайности они оказались частью тогда еще чуждой им истории. <…> Былое величие Германии – это Ваше прошлое, какое прошлое у меня – не получится объяснить в двух словах; как и любое однозначное суждение – неважно, касается ли оно сионистов, ассимилирующихся или антисемитов – только затрудняет понимание настоящей сути проблемы.[13]

Но разве можно, будучи немецкой еврейкой или еврейской немкой, представить себе такую жизнь, которая, «не ограничивая себя отрицанием», в то же время уклоняется от требования абсолютной однозначности, формирующей дух времени? Какой могла бы быть жизнь помимо «случая Рахели» и вне безусловного принятия, а следовательно, и вне политической ангажированности? Жизнь без барьеров, но имеющая опору? И где теперь Арендт могла искать ответы на эти вопросы? Уж точно не в Германии.

Черный ход

Арендт и ее мать выбирают классический маршрут: из Рудных гор через лес – за границу, в Чехословакию. Политические эмигранты, как правило, останавливаются в Праге; с весны 1933 года там формируется многочисленное сообщество немецких оппозиционеров, в основном социал-демократов. Интеллектуалы чаще перебираются через Швейцарию во Францию. К лету 1933-го туда уже сбежали примерно сорок тысяч человек; половина из них осела в Париже.

Переход через границу, это парадигмальное положение «между двух миров», находит идеальное воплощение в доме сочувствующей немки, «один вход в который находится в Германии, а другой – в Чехословакии: днем она принимает „гостей“, кормит их, а под покровом темноты выпускает через черный ход»[14]. Из Германии – в новую экзистенцию (Dasein).

В бешенстве

Учительница гимназии и профсоюзная активистка Симона Вейль летом 1933 года тоже окончательно распрощалась с Германией. Хотя всего год назад она неожиданно отправилась из Парижа в Берлин, чтобы там за несколько недель составить собственное мнение о ситуации. Понятно зачем. В серии из десяти репортажей для профсоюзного журнала[14] она в самом начале написала, что «все, кто надеется на победу рабочего класса, <…> смотрят сейчас на Германию»[15].

Но, прибыв на место, она увидела в Берлине нацию в глубочайшем кризисе:

В Германии бывшие инженеры зарабатывают на кусок хлеба сдачей в аренду стульев в парках; старики в строгих воротничках и шляпах попрошайничают у выходов из метро или поют на улице печальными голосами. Студенты бросают университет, чтобы продавать орехи, спички, шнурки. <…> все боятся, что однажды и их ждет та же судьба, что уже постигла почти половину рабочего класса Германии.[16]

Иными словами, ситуация в стране с самым организованным и многочисленным рабочим движением в Европе явно революционная. Но немецкие левые безнадежно расколоты и дезорганизованы. Вместо того чтобы совместно противостоять национал-социалистам, КПГ[15] и Коминтерн предпочитают вести «сектантскую борьбу против социал-демократов как своего главного врага». Последствия для Вейль очевидны. «В Германии, – пишет она осенью 1932 года знакомому профсоюзному деятелю, – я потеряла остатки уважения к партии <…>. Любое потакание ей равнозначно преступлению»[17].

Истек год, и случилось то, что предсказывала Вейль. Гитлер одержал безоговорочную победу, чистки идут полным ходом. Сталинский СССР даже не предоставляет убежища бегущим коммунистам и коммунисткам. А тот, кто продолжает верить в пролетарскую революцию с опорой на Москву, по мнению Вейль, безнадежен.

Революционность

Для Красной Симоны, как ее прозвали еще на философском факультете в Высшей нормальной школе, это лишний повод для усиления политической активности: помощь беженцам, публицистическая и профсоюзная просветительская деятельность.

Осенью 1933 года, после неприятностей в лицее в Осéре, когда всего четверо из ее одиннадцати учениц сдали выпускной экзамен по философии, Вейль переводят в школу городка Роан (близ Лиона). Министерство предпочитает видеть эту активистку в тихой буржуазной местности. Небольшая нагрузка, двенадцать часов в неделю с пятью ученицами, оставляет ей достаточно времени и места для того, что кажется ей действительно важным и неотложным. Как только выдается возможность, она садится на поезд и едет в рабочие районы Сент-Этьена, где ведет вечерние курсы для шахтеров. Азы геометрии, введение во французскую литературу, основы «научного социализма» – всё это понадобится в обществе будущего. Ростом метр пятьдесят, руки в карманах, заполненных табаком, – вечно она спешит с вокзала в профсоюзный центр; при ней только тетрадь с заметками.

Часто она идет вместе с товарищами в квартиру неподалеку: там они ставят стулья в круг, в центре которого Симона рассказывает о решающей связи между ростом производительности и средствами производства, приводит примеры искушений со стороны картезианского демона, декламирует на память фрагменты из Гомера или Эсхила. Нередко поет рабочие песни не самого пристойного содержания. Вот только в танцах она не сильна. «Понятия не имею, как это делается»[18], – говорит она, скорее, сама себе и выскальзывает из комнаты.

А по выходным она марширует во главе демонстраций протеста, закутавшись в красное знамя и громко распевая Интернационал. Нет, не так-то легко заставить замолчать la Simone. На это не способны даже провокаторы из сталинской фракции, которые всё чаще появляются на ее мероприятиях, чтобы свистом и криками согнать со сцены.

Борьба продолжается даже в роанском Lycée de jeunes filles[16]. Когда кто-то из коллег Вейль анонсирует книжный клуб, где планируется изучать материалы молодежной организации «Католическое действие», Вейль просит прислать ей их из Парижа и после знакомства с ними объявляет на преподавательском собрании: «Если вы дадите добро на такое, то я завтра открою кружок по изучению рационализма». Прения заканчиваются в дирекции; их конкретный итог неизвестен[19].

Заботы

Но есть и другая Симона. И не только когда болит голова. С закрытыми глазами, прижав ладони к вискам, сидит она целыми ночами одна в своей комнате, мучась мигренью. Как и в предыдущих местах, где она работала учительницей, то есть в Ле-Пюи и в Осере, в Роане ее тоже на первых порах поддерживают родители. Они помогают двадцатичетырехлетней дочери найти жилье, обставляют комнату. Никто не знает лучше, чем мать и отец – она называет их Мим и Бири́, – о ранимости Симоны, о ее фатальной неприспособленности к жизни, о ее аскетизме.

Они заваливают ее ежедневными посланиями с элементарными вопросами. Тепло ли в квартире? Ты поела? Не послать ли тебе что-нибудь из одежды? Дочь реагирует тоном агрессивной самообороны:

Дорогая Мим,

<…> я категорически запрещаю покупать что-либо без моего недвусмысленного согласия – даже если я больше двух недель ничего не ела или еще что-то в этом духе.[20]

Родители знают, как Симона распоряжается своими доходами. Оставив для себя сумму, равную минимальному пособию по безработице, остальное она раздает нуждающимся и товарищам-эмигрантам.

В результате событий 1933 года мать Симоны Вейль всё чаще исполняет обязанности личного секретаря при своей дочери в ее частном благотворительном начинании. Кроме собственной семейной квартиры у Вейлей есть еще одна, на седьмом этаже дома на Рю Огюст Конт, неподалеку от Люксембургского сада. Прежде пустовавшая, она становится временным пристанищем для многих беженцев.

Неделю за неделей Вейль регулярно сообщает матери в письмах о скором прибытии немецких мигрантов, которых следует без лишних вопросов принять и поддержать финансово. Родители делают что велено. Они давно сдались на волю Симоны и видят свою задачу прежде всего в том, чтобы посильно поддерживать странную жизнь своей дочери (кстати, Бири – авторитетный врач) и минимизировать проблемы до очередного обострения ее болезни.

Наверное, с особым вниманием и с особым трепетом они прочитали последние строки того эссе своей дочери, которое осенью 1933 года вызвало в среде левых французских интеллектуалов эффект разорвавшейся бомбы:

Ничто на свете не может запретить нам быть разумными. Нет никакого противоречия между этой теоретической просветительской задачей и практическими боевыми задачами; напротив, они связаны друг с другом, потому что невозможно действовать, не зная того, чего ты хочешь, и не зная препятствий, которые нужно преодолеть. Но поскольку наше время в любом случае ограничено, нужно поделить его на рефлексию и действие – или, более скромно, подготовку к действию <…>. Как бы то ни было, самым большим несчастьем для нас было бы погибнуть, не добившись успеха и не сумев понять.[21]

Третьи пути

Максимально резким афронтом со стороны Вейль стала статья Перспективы. Движемся ли мы в сторону пролетарской революции?, опубликованная 25 августа 1933 года в профсоюзном журнале[17][22]. В ней проведена прямая аналогия между фашистской Германией и сталинским СССР. Всего за несколько месяцев Гитлер «установил в Германии политический режим, структура которого приблизительно соответствует российскому режиму, как его определяет Томский[18]: „одна партия будет у власти, а все остальные в тюрьме“. Добавим, что в обоих случаях присутствует механическое подчинение партии вождю, обеспечиваемое полицией. Но политический суверенитет – ничто без суверенитета экономического; поэтому фашизм демонстрирует тенденцию к сближению с российским режимом и в области экономики, концентрируя всю экономическую и политическую власть в руках главы государства»[23].

Кроме того, Вейль утверждает, что возникшая впервые в истории форма тотального вождистского государства основана на новой, высокотехнологичной форме подавления, которая стала возможной с разрастанием нового класса функционеров-надзирателей. Причем речь идет о тех функционерах, которые осуществляют свою власть вовсе «не ради блага подчиненных, а только для расширения своей же власти»[24]. Здесь виден окончательный разрыв с марксистским взглядом на классовую борьбу.

По своей внешнеэкономической структуре новая тоталитарная система à la Гитлер и Сталин представляет собой развивающуюся форму государственного капитализма, а по внутреннему устройству – репрессивную систему тотального контроля. За счет рабочего класса на самообеспечении и всё более совершенных техник наблюдения в ней будет установлена, по определению Вейль, «бюрократическая диктатура», самым выдающимся и жутким примером которой является СССР.

Невозможно представить себе строй, более далекий от настоящей рабочей демократии. В конечном счете неважно, кому формально принадлежат средства производства – рабочим, крупному капиталу или государству, если в реальных практиках подавления ничего не меняется. А если и меняется, то при Сталине условия жизни рабочих стали даже более плачевными: к прежним бедам добавились катастрофические проблемы со снабжением.

Переписка и личные встречи с русскими эмигрантами позволили Вейль к весне 1933 года составить представление о ситуации в сталинской империи. В письме к Мим она резюмирует:

В городах вроде Магнитогорска, города, где нет безработных, можно увидеть, как люди голыми руками выкапывают гнилую картошку и едят ее в сыром виде; как рабочие спят в неотапливаемых бараках при температуре минус сорок; в Украине из-за голода вымирают целые деревни, там даже пришлось принять закон о смертной казни за поедание трупов <…> из страха перед тайной полицией (ГПУ) никто никому не доверяет, рассказывают об очередях, в которых люди с восьми часов утра до двух дня на тридцатипятиградусном морозе стоят за картофельным пайком.[25]

Вейль имеет весьма приблизительное представление о масштабе Голодомора 1932–1933 годов. Вероятно, около четырех миллионов украинцев погибли тогда мучительной смертью от голода, организованного сталинским аппаратом[26]. И всё же ее письма доказывают: тот, кто в 1933 году во Франции действительно хотел знать, что́ происходит в СССР, мог это узнать. Это было страшное знание, и оно не могло не повлиять на ход мысли Вейль и на ее выводы.

В перспективе, заключает она, у этого нового государственного строя с его «чудовищным аппаратом» возникнет потребность во всё более жестком подавлении людей. Причем эффективнее всего оно работает, в русле идейной пропаганды, во имя самого же народа, который обязан подчинить все свои трудовые усилия неустанной борьбе не на жизнь, а на смерть с каким-либо внешним врагом. Только тогда круг подавления индивида замыкается на совершенно анонимном коллективе, единственное видимое лицо которого отныне – лицо вождя.

Вейль не знает, как остановить эту тенденцию: в ее эссе не предложены пути выхода. Убежденная адептка социализма, она завершает свою статью напоминанием о его истинной миссии:

Высшей ценностью для нас должен быть не коллектив, а отдельный человек. Мы хотим создать полноценного человека, устранив специализацию, которая калечит всех нас. <…> Индивидуум понимает, что его вероломно лишили средств борьбы и труда; ни война, ни производство сегодня невозможны без полного подчинения индивидуума коллективной власти <…>. Подчинение общества индивидууму – вот определение истинной демократии, а следовательно, и социализма.[27]

Армия спасения

Беспощадная бюрократизация, отчуждение партийного аппарата от базиса, слепое единогласие – с такой критикой в адрес русской революции Симона Вейль была не одинока в тогдашнем лагере левых. Строго говоря, именно по этим пунктам Лев Троцкий с конца 1920-х годов предъявляет претензии своему бывшему соратнику Иосифу Сталину. Из СССР, где его недолго думая заклеймили как «еврейского заговорщика» и «лакея фашизма», он был выдворен в казахстанскую ссылку, а в 1929-м выслан в Турцию. В июле 1933 года Троцкий вместе со своей гражданской женой Натальей Седовой и старшим сыном Львом оказывается в эмиграции в Барбизоне, маленьком городке к югу от Парижа. Испытывающий постоянные денежные затруднения и лишенный советского гражданства, Троцкий как независимый публицист живет под надзором французских властей и в постоянном страхе перед агентами советских спецслужб. Он работает над созданием Четвертого Интернационала, целью которого является общемировая коммунистическая революция.

Правительство Даладье категорически запретило Троцкому вмешиваться во внутренние дела Франции и посещать Париж. По сути, он занят рискованным делом, связанным с необходимостью тщательного планирования и сохранения максимальной секретности. Бири долго сопротивлялся, но Симона настаивала. Как всегда, он ей уступил.

Под Новый год всё готово. Со свежей прической, без бороды и пряча лицо в поднятый воротник, Троцкий с сыном и женой, в сопровождении двух охранников заселяется в знаменитую квартиру на седьмом этаже на Рю Огюст Конт. Вердикт после короткого осмотра: жилье подходит. Осталось раздобыть еще одно кресло для телохранителей, которые будут посменно дежурить у спальни Троцких с револьвером наготове.

Результатом деятельности Симоны как помощницы беженцев и, в частности, ее общения с «наследником» Троцкого Львом-младшим стало то, что именно в доме Вейлей прошла первая сессия нового штаба будущей мировой революции. Хотя Вейль с июля ведет переписку со Львом Седовым, его отец – которого в кругу Симоны зовут Папа́ – негативно отреагировал на ее тезисы о «пролетарской революции». В октябре в Бюллетене оппозиции он публикует обширную статью под названием Классовая природа советского государства (проблемы Четвертого Интернационала), где решительно опровергнуты все ее основные тезисы:

Придя в отчаяние от «неудачных» опытов диктатуры пролетариата, Симон[а] Вейль нашла утешение в новом призвании: защищать свою личность от общества. Формула старого либерализма, освеженная дешевой анархической экзальтацией! И подумать только, что Симон[а] Вейль величественно говорит о наших «иллюзиях». Ей и ей подобным нужно было бы много лет упорного труда, чтобы освободиться от самых реакционных мелко-буржуазных предрассудков.[28]