Полная версия

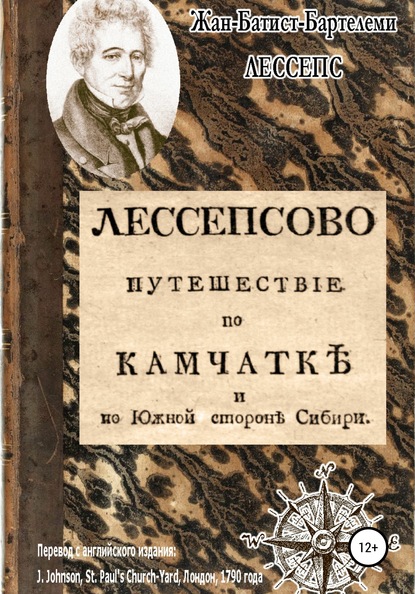

Полная версияЛессепсово путешествие по Камчатке и южной стороне Сибири

55

Собаки, чувствуя, что их ноша стала легче, бегут с такой скоростью, что часто не останавливаются, пока не изнемогают от усталости, или вдребезги разбивают сани о деревья.

56

Снег выпал 5 ноября, причём так сильно, что почти сразу покрыл всю местность. Но так как мороз ещё не пришёл, а ветра́ почти не прекращались, то мы пока не могли использовать сани довольно долго, как мы увидим в дальнейшем.

57

В северной части полуострова используют другой вид приспособления для хождения по снегу – снегоступы, называемые «лапки». Они короче и сделаны в виде теннисной ракетки со струнами из скрученных кожаных полос; на нижней поверхности закреплены две маленькие острые косточки, которые предохраняют от скольжения на льду.

58

Что-то вроде тесной кареты, прикреплённой к саням, в которой можно было спать. Это похоже на повозку, очень распространённую в России, называемую «возок»; моя изнутри была покрыта медвежьей шкурой, а снаружи – тюленьей.

59

Анадырск или Анадырский острог находился в среднем течении реки Анадырь примерно в 10 км выше по течению от современного села Марково с 1660 года по 1771 год. Не следует путать Анадырск с современным городом Анадырь, который находится в устье реки Анадырь. – прим. перев.

60

В остроге недалеко от Большерецка, я имел впоследствии возможность рассмотреть этот предмет более полно, и мои наблюдения будут изложены в надлежащем месте.

61

Точно такая же история, как перемена отношения к шаманам на Камчатке, произошла и с нашими шарлатанами. Их способы обманов, их возвышение и падение очень похожи. На эту тему можно было бы высказать различные соображения. То, что люди, столь же простые и непросвещённые, как камчадалы, какое-то время были введены в заблуждение своими знахарями, не удивительно и не может служить оправданием; но то, что такое крайнее невежество и доверчивость осознало свою ошибку и постыдилось её – это удивительно и достойно одобрения; ибо даже у самых просвещённых народов Европы каждый день появляются какие-нибудь шаманы, столь же вероломные и губительные! Между тем все они имеют своих последователей и учеников, и огромное число жертв.

62

Медвежий или красный корень – Копе́ечник забытый (лат. Hedýsarum neglēctum) – род растений семейства Бобовые. Применяется в народной медицине Сибири и Алтая. – прим. перев.

63

Ича – бывшее село на реке Ича «в двадцати верстах от устья» (по С.И.Крашенинникову). Существовало с нач. XVII в. до 1974 года. Не путать с посёлком Ичинским, существовавшим в 1929–2012 года в устье этой реки. – прим. перев.

64

Село Тигиль на одноимённой реке, впадающей в Охотское море. – прим. перев.

65

Верхнекамчатск – бывшее село в верхнем течении реки Камчатка. Возникло в 1697 или 1698 году под названием Верхнекамчатский острог. Это был первый русский населённый пункт на Камчатке. – прим. перев.

66

Ключи – посёлок на реке Камчатка. Основан около 1740 года переселенцами с реки Лена. – прим. перев.

67

Нижнекамчатск – бывший посёлок в нижнем течении реки Камчатка. Основан в 1703 году как Нижнекамчатский острог. Несколько раз менял местоположение и название. В описываемый период он находился в 90 км ниже совр. села Ключи близ озера Шантал и назывался Нижним Камчатским острогом или просто Нижним. – прим. перев.

68

Село на реке Гижига в 25 км. от устья. Тогда имело статус города и называлось Гижигинск. В 1920-х годах город был упразднён, и всё население перебралось в устье реки в село Кушка, которое переименовали, и оно стало современной Гижигой. – прим. перев.

69

Премьер-майор Магнус Карл (Матвей Карпович) фон Бем (1727- 1806), предшественник В.И.Шмалева, был командиром Камчатки с 1773 по 1779 год. – прим. перев.

70

Это была третья экспедиция капитана Кука – уже без самого Кука, погибшего ранее на Гавайских островах и даже без капитана Кларка, принявшего командование экспедицией и умершего от туберкулёза незадолго до прибытия и похороненного в Петропавловске. – прим. перев.

71

Коллежский асессор (в то время) Франц Францевич Рейнеке (1746 -1821). Из лифляндской ветви старинного саксонского рода. Отец известного учёного-гидрографа, вице-адмирала Михаила Францевича Рейнеке. – прим. перев.

72

Иоганн Готфрид фон Штейнге(й)ль (1744—14.05.1804) На русской службе с 1772 года, с 1773 г. на службе в Сибири капитан-исправником Нижнекамчатского округа. Отец декабриста Владимира Ивановича Штейнгейля. – прим. перев.

73

Ламуты – старое название эвенов. – прим. перев.

74

Эти ураганы преобладают в основном в ноябре, декабре и январе.

75

Это были в основном обычные сани, какие я уже описывал. Некоторые из них были закрытые на манер возка или кибитки. Кроме этих, были сани жителей Большерецка, которые взялись сопроводить нас до Апачей.

76

Сорок пять собак были впряжены в сани господина Козлова, а тридцать семь – в мои.

77

Я проезжал через эту деревню по дороге в Большерецк и описал её ранее.

78

Бенёвский, Мориц Август (1746 – 1786) – венгерско-словацкий авантюрист и путешественник, закончивший свою богатую приключениями жизнь королём Мадагаскара. – прим. перев.

79

Другой целью этого путешествия было раздобыть нам провизии. Мы присоединимся к нему позже, как будет видно в дальнейшем.

80

Река Камчатка в этот момент всё ещё не замёрзла.

81

Мильково – село, основанное в 1743 году переселенцами из Сибири. Названо по реке Мильковка. – прим. перев.

82

По названию протоки Шигача (совр. Сигачик, или Шигачик). – прим. перев.

83

Машура – бывшее село на территории Мильковского района. – прим. перев.

84

Кирганик – существует и поныне и до сих пор используется мильковчанами, как дачный посёлок. – прим. перев.

85

Этот объект их поклонения точно описан у Стеллера.

86

Каменное (в оригинальном тексте: Kaminoi) – несуществующее ныне селение на северном берегу Пенжинской губы между устьем реки Каменная и устьем реки Пенжина, в то время центр обитания т.н. «каменских» оседлых коряков. Не путать с современным селом Каменское в нижнем течении реки Пенжина. На прилагаемой карте Каменное ошибочно указано на левом берегу Пенжины у её устья. Кроме того р. Оклан указана впадающей в Пенжинскую губы – на самом деле это правый приток р.Пенжина. А на месте р. Оклан как раз должна быть указана р.Каменная. На второй, общей карте также ошибка: вместо Каменного указано селение Оклан. – прим. перев.

87

В Машуре я имел несчастье потерять подаренного мне господином Козловым соболя, который умер, несмотря на все мои заботы о нём. Я сохранил, однако, его шкурку. Наблюдать за ним было для меня немалым развлечением. С его крайней активностью цепь была для него невыносимой. Он часто пытался убежать, и, несомненно, преуспел бы, если бы я не следил за ним постоянно; и мне никогда не удавалось пресечь его побег, не испытав остроты его зубов. Он питался рыбой и мясом; последнее является любимой пищей этих животных в дикой природе. Их ловкость в ловле птиц и животных поражает воображение. Мой соболь почти весь день спал, а по ночам беспрерывно шумел своей цепью; но, до крайности осторожный, переставал издавать малейший шум, как только видел, что кто-то идёт, и снова начинал свою возню, как только оставался один. Я выпускал его несколько раз в день, и как только он оказывался на снегу, то начинал зарываться и прятаться под ним, как крот, появляясь время от времени и тут же снова скрываясь.

88

Щапино – бывшее село Мильковского района. Возникло в XVIII веке. Названо по реке Щапина. – прим. перев.

89

Ключи – посёлок Усть-Камчатского района. Основан около 1740 года переселенцами с реки Лена. – прим. перев.

90

Это Острый Толбачик (3682 м) и Плоский Толбачик (3140 м). – прим. перев.

91

Еловка – бывшее село Усть-Камчатского района. Основано на месте ительменского острожка в 80 километрах от устья реки Еловки, левого притока реки Камчатки. – прим. перев.

92

Козыревск – посёлок Усть-Камчатского района. Возник до 1740 года. Назван по реке Козыревке. – прим. перев.

93

Впоследствии я узнал, что в тот день сани господина Козлова едва не разбились вдребезги, ударившись о дерево, а двое его проводников были ранены.

94

Ушки – бывшее село Усть-Камчатского района. – прим. перев.

95

Озеро Большое Ушковское площадью ок. 2 кв.км. – прим. перев.

96

Кресты – бывшее село в Усть-Камчатском районе. Основано в XVIII веке на месте где казаки установили православный крест, как символ присоединения Камчатки к России. – прим. перев.

97

Харчино – бывшее село Мильковского района. Основано в XVIII веке. – прим. перев.

98

Каменское (в тексте: Kamini) – несуществующее и забытое ныне селение, сведений о нём почти нет. Очевидно, было расположено у истока протоки Каменской (Большакова 1-я) примерно в 20 км. от Ключей. В «Географическом лексиконе Камчатки» Карла фон Дитмара описано так: «Камчадальская деревня, очень маленькая и почти вымершая, в непосредственной близости от деревни Камака». Встречается на старых картах. – прим. перев.

99

Камаки – бывш. село Усть-Камчатского р-на. Возникло в XVIII веке. Названо по имени тойона Камаки. – прим. перев.

100

Щёки – несуществующее и забытое ныне селение, сведений о нём найти не удалось. Располагалось где-то в урочище Большие Щёки, где река Камчатка протекает в ущелье между гор – по описанию Лессепса, на полпути между Камаками и Нижнекамчатском. Встречается на старинных картах. – прим. перев.

101

Конон Данилович Орлеанков – майор, комендант Камчатки. – прим. перев.

102

Иван Кириакович Сновидов – сержант Измайловского полка, в 1742 году был обвинён в заговоре против Елизаветы Петровны и сослан на Камчатку. Здесь он женился на камчадалке, стал выпаривать соль и изрядно разбогател. Его старший приёмный сын стал родоначальником камчатских священников (а в годы Советской власти учителей) Сновидовых, а родной сын – Захарий Иванович Снафидов (1748-1830) – стал зверопромышленником, участвовал в открытии и освоении Русской Америки. Их потомки живут на Камчатке по сей день. – прим. перев.

103

На самом деле Сновидов был сослан по тому же делу, что и П.М. Ивашкин, но по какой-то причине не признался в этом Леccепсу. – прим. перев.

104

См. Кацурагава Хосю «Краткие вести о скитаниях в северных водах», М. Наука. 1978. – прим. перев.

105

лиард – старинная мелкая французская монета. – прим. перев.

106

Очевидно, это озеро Харчинское. 5 лье = 22.5 км. – прим. перев.

107

Деревни почти повсеместно имеют те же названия, что и реки, на которых они расположены, за исключением тех, которые находятся на реке Камчатке.

108

Озёрный или Озёрновское – не существующее ныне селение на реке Озёрной (граница Усть-Камчатского и Карагинского районов), впадающей в зал. Озёрный на восточном побережье Камчатки в ≈130 км севернее Усть-Камчатска. Есть на старинных картах. – прим. перев.

109

Ука – село в Карагинском районе. Названо по расположению около устья реки Уки. – прим. перев.

110

Хайлюля – село Карагинского района. – прим. перев.

111

Ивашка – село Карагинского района. Названо по расположению в устье реки Ивашка. – прим. перев.

112

Дранка – бывшее село Карагинского района. Возникло до 1838 года. Названо по имени реки, неподалёку от устья которой оно было расположено. – прим. перев.

113

Шихтмейстер (горный сменный мастер) Даниил Гаусс, участник экспедиции Биллингса, который 4-8 августа того же 1788 года с двумя казаками совершит первовосхождение на вулкан Ключевская сопка (4750 м.). – прим. перев.

114

Залив в устье реки Караги. – прим. перев.

115

Карага – село Карагинского района. Возникло в XVIII веке. Расположению на берегу реки Карага, точнее – на берегу залива в её устье. – прим. перев.

116

Возможно, меня осудят за то, что моё повествование изобилует сухими и однообразными деталями. Я охотно пощадил бы читателя в этом отношении, если бы не обещал соблюдать предельную точность. Пусть он посмотрит на предметы, которыми я окружен на огромном пространстве страны, по которой я путешествую, и он увидит, что они почти всегда одни и те же. Значит ли это, что я должен изменять свои описания и избегать повторов?

117

В этих подземных жилищах такой постоянный дым, что отверстия в крыше недостаточно, чтобы выпустить его наружу, и поэтому в одной стене юрты, позади очага, есть что-то вроде вентиляционного канала в наклонном направлении. Оно называется жупан и простирается наружу на некоторое расстояние от квадратного входа, который обычно закрывается циновкой. [Жупан (так его назвали русские, на местных языках он называется по-своему) служил также для входа-выхода женщин и детей, которым иногда трудно было пользоваться верхним лазом, особенно когда топился очаг и шёл дым. Мужчина, вошедший в юрту через жупан, подвергался осмеянию – прим. перев.]

118

Пол некоторые из юрт, которые я видел, были покрыты досками, но это считается роскошью, у большинства нет другого пола, кроме земляного.

119

Этот закуток в некотором смысле отличается от комнаты и менее грязен, потому что менее посещаем. Это почётное место, отведённое для гостей.

120

Для этой же цели они используют траву под названием tonnchitcha. [Правильно: тоншич (ительм., мәнхч’ал) – мягкая мелкая трава рода осоки, растущая на кочках, стельки и прокладки из неё хорошо сохраняют тепло. Тоншич также применялся в ритуальных обрядах.. – прим. перев.]

121

Мне рассказывали, что некоторые из этих кочевых коряков живут на острове Карага, который находится в двадцати шести верстах от деревни с таким названием. Мне даже казалось, что я видел этот остров на расстоянии. [Остров Карагинский находится на расстоянии ок. 45 км. от Караги, через пролив Литке. – прим. перев.]

122

Очевидно, это бухта Оссора в устье реки Оссора, лежащая на север от села Карага. – прим. перев.

123

Гавенки (правильно: Говы́нк) – ныне не существующее селенье на оконечности мыса Ильпинского, которое тогда называлось Говенский мыс. (В результате географической путаницы это название сейчас носит полуостров Говена, находящийся восточнее через залив Корфа.) – прим. перев.

124

Версия автора о происхождении названия от слова «гавно» не выдерживает критики, скорее всего, его просто разыграли! Согласно «Топонимическому словарю Северо-Востока СССР» имя поселения произошло от корякско-алюторского слова «г’ыв’в’ын» – «камень». – прим. перев.

125

Эти ножи длиной около двух футов носят на поясе над бедром.

126

Пусторецк – бывшее поселение Карагинского района на берегу Пенжинской губы, т.е. на западном берегу полуострова. Названо по расположению у реки Пустая. – прим. перев.

127

Подкагерное – бывшее корякское поселение Карагинского района на северо-западном берегу Пенжинского залива. Возникло до XVIII века. Названо по расположению у реки Подкагерной. – прим. перев.

128

Чтобы защититься от этих голодных собак, мы никогда не осмеливались выходить из дома без палок или какого-нибудь оружия.

129

Река называется Пустая. Залив этот был полностью замёрзший.

130

Трубки эти сделаны из дерева. Курильщики, из экономии, выскабливают остатки после употребления и добавляют их в следующую порцию табака.

131

Описывая одежду камчадалов, я уже упомянул, что они носят под верхней одеждой короткую нанковую сорочку.

132

Читатель вспомнит, что при выходе из Большерецка у нас было почти триста собак.

133

Это было действительно очень утомительно, если учесть, что в этих юртах можно было писать, только лёжа на земле, задыхаясь от дыма, а чернила замерзали прямо на кончике пера.

134

Во время моего пребывания в Пусторецке комендант уволил наших камчадальских проводников. Некоторые из них жили к окрестностях Большерецка и находились на расстоянии четырёхсот лье от своего дома. Эти несчастные, поскольку почти все их собаки умерли от усталости и голода, были вынуждены возвращаться пешком.

135

Все кочевые коряки тоже избегали нас, чтобы не быть вынужденными помогать нам.

136

Эти люди живут южнее чукчей, на восточном побережье залива. [Алюторцы—ныне практически исчезнувшая как отдельный народ субэтническая группа коряков. Имели свой язык – алюторский, впоследствии перешли на русский. – прим. перев.]

137

Эта палатка была сделана из льняной ткани, я купил ее у господина Воронкова перед отъездом из Пусторецка.

138

Этот рапорт возник из-за ложного донесения инженера Богенова. Он утверждал, что коряки силой оружия воспротивились его плаванию по реке Пенжине. Когда я рассказал им об этом, они возразили, что не только не возражали против поездки этого инженера, но и относились к нему во время его пребывания здесь с большой добротой и дружелюбием.

139

Первоначально этот отряд состоял из сорока человек, но по требованию Кабешова к нему прибавилось десять казаков, прибывших в Каменное с припасами, о которых мы уже упоминали.

140

Мне сказали, что эти люди, узнав, что я направляюсь в Гижигу, захотели встретиться со мной, просто из любопытства.

141

Таким образом, моя команда состояла из четырёх человек: Голикова, солдата, сопровождавшего меня из Пусторецка, и двух других, выбранных из отряда в качестве моих проводников; однако я счёл необходимым добавить ещё проводника-коряка, так как полагал, что он лучше знаком с дорогой.

142

Майор Гаген был комендантом Гижигинска в 1788 году. Больше сведений о нём не найдено. – прим. перев.

143

Во французском оригинале: Kérourgui, в английском: Kherourgui. Георгий? – прим. перев.

144

Читатель, конечно, помнит, что я был тогда в камчадальском платье.

145

Вероломные коряки часто стремилось разжечь вражду между чукчами и русскими либо ложными слухами, либо подстрекательством нападать на русских, когда они сами не могли или не смели нападать. Эти искусные интриги были причиной многих жестокостей, в которых обвиняли чукчей, но которые на самом деле им не свойственны.

146

Торговать с чукчами изделиями из железа было строго запрещено вплоть до, по крайней мере, договора о переходе чукчей в российское подданство (1778 г.). – прим. перев.

147

То есть за мысом, обозначенным на картах как Чукотский Нос. [Современное название: мыс Дежнёва – прим. перев.]

148

В оригинальном тексте: Chegouiaga. – прим. перев.

149

Страх быть застигнутым врасплох коряками оправдывает эту предосторожность.

150

У чукчей допустимо многоженство; можно даже сказать, что допустимо беспорядочное сожительство, ибо говорят, что они гостеприимны настолько, что предлагают гостям своих жён или дочерей. Отказаться от такого предложения считается оскорблением. Я не могу ответить за правдивость этих сведений.

151

У меня было основание подозревать его, так как его поведение напоминало мне о том, как в прошлом году он задержал одного моряка, который вёз правительственное донесение. Матрос, желая поскорее добраться до места назначения, собирался покинуть Парень, но Ультитка стал оставлять его до следующего дня. Моряк не выказал никакого желания подчиниться, и собрался немедленно уехать. Спор становился все более жарким. Разъярённый коряк бросился на него и убил бы, если бы моряка не вырвали из его рук. Посыльного связали и держали в заточении три дня. Наконец, вытерпев всякое дурное обращение, он был отпущен. Ультитка, возможно, надеялся покончить с ним по пути, но добыча ускользнула от него.

152

Трудно представить себе человека более уродливого. Большой и приземистый, угрюмое лицо изрыто оспой и покрыто множеством шрамов, чёрные волосы с огромными бровями, из-под которых свирепо глядел только один глубоко запавший глаз, другой он потерял в результате несчастного случая – таков точный портрет этого корякского вождя.

153

Такой суд называется в России «нижним земским». Судьи избираются по очереди из крестьян острогов каждого уезда. Срок их полномочий ограничен тремя годами. Сами судьи называются «заседателями».

154

Они не используют для этого никаких тряпок или салфеток. Они берут деревяшку, строгают её, а затем стружками трут и чистят посуду и другие предметы, используемые для приготовления пищи.

155

Так здесь называют снежные бури.

156

Необходимо постоянно быть настороже, опасаясь внезапных нападений со стороны соседних коряков, чей дерзкий и беспокойный характер часто подстрекает их к мятежам. Когда они приезжают в Гижигу с торговыми делами, им не разрешается долго там оставаться.

157

В оригинальном тексте: Oumiavin. – прим. перев.

158

Больше всего его пугали посты, которые в православии очень суровые и частые.

159

Алю́торцы – субэтническая группа коряков, говоривших на алюторском языке. В настоящее время (к 2010 году) считается, что они прекратили своё существование как отдельный народ. По языку и культуре были близки также к эскимосам. – прим. перев.

160

Тунгусы и ламуты – прежнее название эвенков и эвенов. – прим. перев.

161