Полная версия:

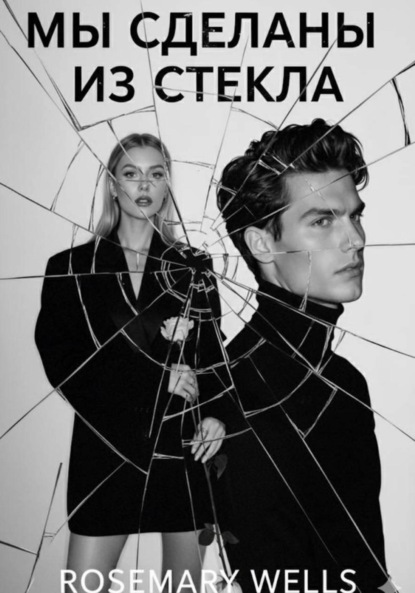

Мы были сделаны из стекла

Wells Rosemary

Мы были сделаны из стекла

We Were Made of Glass

Rosemary Wells

Adeline was used to holding a glass without letting her fingers tremble. Used to smiling even when her soul was breaking.

Cambridge taught her to speak properly, to love secretly, and to suffer silently. But behind perfect dinners and family crests there was no friendship, only deals; no love, only games. Those she called friends hid knives under silk and kisses. In this world, every word cost trust, and every confession cost betrayal.

Tyler was her freedom and her curse. A love that hit the glass so hard that cracks ran through her whole world. And then Adeline shattered her own showcase. Shattered love and shattered herself.

Глава 1

Серебро на столе светилось холодным блеском, как лёд на Темзе в ранний январь. В вазах – белые розы, настолько правильные, что казались искусственными. Часы в гостиной выплывали из тишины и разрезали вечер гулким ударом. Дом дышал сдержанной роскошью – старинными картинами, полированным деревом, шелком на стенах – и чем-то еще, невидимым, вязким, что тянуло вниз, как глубина.

– Позвоночник, Аделин, – сказала женщина, не поднимая глаз от бокала. – Он у тебя есть. Пользуйся.

Девушка сидела напротив и тут же молча расправила свои плечи. Небо за окнами утягивало остатки дня, и огни Лондона были похожи на кольца, снятые и оставленные на чёрном бархате.

– Пользуюсь, мама, – ответила юная девушка. – Всегда.

Она перевела взгляд. В ее глазах – отражение люстры, усыпанной кристаллами, будто звёзды заперли в клетке.

– Всегда – это большое слово. Не злоупотребляй. – парировала женщина, отпив вина из фамильного хрусталя.

Дверь в конце зала мягко распахнулась. Дворецкий поставил блюдо с супом. За ним – тишина.

– Мистер Деверо задерживается, миледи, – сообщил дворецкий и исчез.

– Конечно задерживается, – сказала мама. – Мир надо спасать, как без него.

Аделин провела пальцем по холодному серебру ножа. На его поверхности отразилась улыбка. Вежливая. Безупречная. Чужая.

– Он придёт, – сказала девушка почти шепотом.

– Он придёт, – повторила мама. – Чтобы уйти раньше десерта. У тебя багаж собран?

– Да.

– Платья для лекций?

– Да.

– Украшения – не вызывающе?

– Нет.

Статная дама взяла салфетку, аккуратно расправила край.

– Ты остроумна. Но не переигрывай. Ты едешь не в театр.

– В Кембридж, – поправила Аделин. – В закрытое общежитие при Колледже Марлоу, аудитории, библиотека, списки, фамилии, традиции. Не театр – хуже. Репертуар один и тот же двести лет.

– Традиции – это показатель семьи, – сказала мама. – И страны. Это то, что держит.

– Меня держит другое.

– Что именно?

– Я, – сказала девушка. Коротко. Осторожно. С нажимом, как точку в конце предложения.

Мама кивнула, как будто проверила пункт в невидимом списке. Она хотела что-то ответить, но шаги в коридоре отрезали обеим возможность сверкнуть остротой.

Отец вошел быстро, как человек, которого ждет другое место. На нём был вечерний костюм, непозволительно живой взгляд и усталость в плечах, с которой он умел маскироваться лучше любого дипломата. Он всегда пах дорогим табаком, хотя не курил.

– Девочки, – сказал он, как всегда, смешно и нежно, будто я не была единственным ребёнком. – Простите. Заседание у лорда Морленда затянулось.

– Опоздания – плохая традиция, Генри, – сказала мама.

– Лучше опоздания, чем пустое место, Кэтрин, – сказал он мягко. – А пустых мест у нас и так слишком много.

Он коснулся макушки дочери – будто уверился, что она здесь, настоящая, и сел. Дворецкий, как сорвавшийся метроном, запустил ритм подач: суп, хлеб, масло, бесшумные шаги.

– Ну, – сказал отец. – Завтра большой день.

– Сегодня – тоже, – сказала мама. – Сегодня – последний ужин, пока наша дочь еще в доме.

– Последний ужин? – Отец вскинул бровь. – Как звучит. Почти траурно.

– В чём-то – да, – сказала мама и посмотрела на меня. – Завтра ты перестанешь быть ребёнком.

– Я перестала давно.

– Да, – она кивнула. – Но завтра это станет официально.

Суп пах тимьяном и чем-то ещё – как-то слишком правильным, по рецепту, дошедшему вместе с фамильным серебром. Жизнь Аделин всегда текла по строго очерченным линиям. Она училась в закрытой частной школе для девочек в Лондоне – элегантное здание в викторианском стиле с колоннами, тишиной в коридорах и запахом полировки на старом паркете. Школа, больше похожая на институт благородных девиц, где манеры преподавали наряду с математикой, а на занятиях по литературе обсуждали не столько сюжеты, сколько стиль переписки дам XIX века.

Отправить дочь туда считалось престижным – именно туда стекались дети семей с фамилиями, имевшими вес в банках, правительстве, а иногда и в таблоидах. Девочки говорили на двух языках, носили сдержанные формы, писали чернильными ручками и всё чаще смотрели на мир с той лёгкой усталостью, которую обычно приобретают только взрослые.

Мальчиков не было. Почти. Раз в сезон устраивались званые вечера – в зале с золотыми люстрами и тонкой классической музыкой. Девочки тренировались заранее, как держать бокал, как вести беседу и как улыбаться, не показывая зубов. В эти вечера появлялись юноши из других учебных заведений – наследники, будущие финансисты, юристы, политические деятели. Всё было как репетиция. Не отношений – ролей.

Лето каждый год было одинаковым. Семья собиралась в доме у моря в Девоне – белый фасад, скрип деревянных ступеней, соленый воздух и бесконечные чайные паузы. Днём – занятия по верховой езде или прогулки по скалам, где ветер развевал шляпы и рвал платья. Вечером – ужины в тонкой фарфоровой тишине, где разговоры шли о фондовом рынке и предстоящих выставках, но никогда – о чувствах. Всё было красиво. И всё – предсказуемо.

Близких друзей у Аделин никогда не было. Слишком часто всё менялось: люди, учителя, декорации. Привязываться – значит допустить слабость. Она выучила это так же прочно, как таблицу Менделеева. Люди – временные. А привычка к кому-то – роскошь, которую она себе не позволяла.

По окончании школы она решила поступать в университет в Швейцарии – один из тех, куда принимают с почтением, если фамилия звучит правильно и резюме вылизано до блеска. Она провела там почти два года. Конечно, жизнь Аделин не ограничивалась только стенами закрытой школы и летнего сада. С ранних лет она сопровождала родителей на званые ужины, балы, благотворительные вечера, где собиралась элита Британии: старые фамилии, бизнес-акулы, политики, наследники аристократических династий. Всё было расписано по протоколу – меню, тосты, даже, казалось, выражения лиц.

Она видела, как подростки впервые целуются в полумраке залов, как между танцами звучал шепот интриг и сплетен. Она знала, как выглядит белая метель на столешницах туалетов, как в шелесте платьев и шелка скрываются вещи, о которых взрослые предпочитали не говорить вслух.

Девочки её возраста обсуждали не чувства, не мечты, а акции, брачные контракты, доли в компаниях и геополитику. Их юность текла под звук хрустальных бокалов, а не сердечных откровений.

И там же, где за блеском стояла пустота, она впервые попробовала косяк – за гостевым домиком, в летнюю ночь, когда сверчки пели громче оркестра внутри. Где-то между светских раутов был её первый поцелуй – не трогательный, не искренний, а больше из любопытства, из того, что пора, что так надо.

Но даже в такие моменты, Аделин чувствовала себя словно наблюдателем. Будто смотрит фильм, где она же и главная актриса, и зритель. Она была в центре событий, блистала, соответствовала, играла – но никогда не терялась в вихре, не растворялась в настоящем. Её взгляд всегда оставался холодным, чуть отстраненным. Это и было её силой. И её проклятием.

Учеба в Швейцарии была достойной, кампус – живописным, но где-то внутри росло ощущение, что она тратит время. Не было того, чего она хотела – она сама не всегда могла сформулировать, чего именно, но точно знала: это не здесь. И тогда она решилась. Перепоступить. Оторваться от всего, что казалось уместным, и попробовать ещё раз – в другом университете, другой стране, с другой собой.

Аделин сделала глоток воды, а мама, как прицел, навела разговор прямо туда, где болит.

– Форма – это уважение, – сказала она. – К тем, кто был до нас. К тем, кто платил за наши глупости, чтобы мы могли эти глупости совершать.

– Я не прошу позволений, – ответила Аделин. – Я еду учиться.

– Учиться – чему? – мама тихо рассмеялась. – Психологии? Литературе? У нас нет семейной благотворительности для эстетики.

– Экономике и праву, – сказала девушка. – И аналитике данных. И ещё – риторике. Чтобы говорить то, что нужно, а не то, что хочу я.

– Риторика у тебя уже отличная, – мать откинулась на спинку. – Отточена остро, прямолинейна и.... Впрочем, ты – Деверо. У тебя в ДНК-коде.

– Спасибо.

– Это не комплимент.

– Я знаю.

Девушка взглянули друг на друга так, будто между ними были резкие берега одной реки. Девушка знала этот взгляд. Там была и любовь – сложная, избирательная, требовательная.

– Я уеду завтра в восемь, – сказал отец, внезапно обращаясь к дочери. – Хочу отвезти тебя сам. Аделин лишь кротко кивнула головой и вернулась к своему ужину.

Остаток вечера семья ела молча. Они строили мосты из ножей и вилок. И тут часовой механизм в кармане отца, капризный и требовательный, снова заявил права.

– Простите, – он достал телефон. – Мне нужно на пять минут. Иначе снова… – он не договорил, но девушка прочла: "иначе снова утонет мир". Он поднялся. – Я вернусь. Не начинайте десерт без меня.

– Мы будем держать желе в заложниках, – сказала мама.

Он уже уходил, но всё равно обернулся. Взгляд – дочери. Мальчишеский, виноватый, любящий. Девушка едва заметно кивнула. "Иди". Он ушёл.

– Скажи мне правду, мама, – сказала неожиданно Аделин. – Ты счастлива?

Она чуть наклонила голову. Этот вопрос она ненавидела. Он был слишком прост и потому бесстыден.

– Счастье – как платье, – произнесла она наконец. – Если сидит, не обсуждают. Если нет – меняют портного.

– А если не носишь? – продолжила дочь. – Если висит в шкафу для декора?

– Успех. Долг. Власть. Репутация. – Она говорила это почти нежно. – Это не хуже счастья. Это – надежнее.

Аделин улыбнулась – как улыбаются в ледяной воде, чтобы рассмешить толпу.

Отец вернулся раньше, чем успела сломаться тишина.

– Извините, – сказал он. – Я с вами.

– Десерт, – мама кивнула. – Спаси наше желе.

– Я всю жизнь спасаю ваши желе, – сказал он. – И преуспел.

– Не уверена, – сказала мама и впервые за вечер улыбнулась по-настоящему. – Оно дрожит.

– Пусть дрожит, – отец сел. – Значит – живое.

Смешная, почти домашняя фраза, и Аделин вдруг поняла, что горло стянуло. Она опустила взгляд, чтобы никто не увидел.

– Пап, – сказала я тихо.

Он сразу посмотрел.

– Да?

– Завтра. Когда мы подъедем к Марлоу. Не выходи сразу. Посиди минуту. Со мной.

– Конечно, – сказал он просто. – Сколько скажешь – столько посижу.

Мама переключила взгляд на меня. Чуть мягче. Чуть.

– У тебя есть всё, чтобы выстоять, – сказала она. – Интеллект, лицо, фамилия. Не хватайся за слабых. Они тонут красиво, но тянут за собой.

– Я не хватаюсь, – ответила она. – Я держусь сама.

– Хорошо, – сказала Кетрин. – Держись. И – помни: в Марлоу тебя будут проверять не профессора, а дети.

Отец, будто устав от минного поля, разрубил паузу.

– Я привёз тебе кое-что, – сказал он, полез во внутренний карман пиджака и положил на стол небольшой старинный предмет. Металл, потёртый временем. – Компас. Твой пра-прадед брал его на регату. Легенда семейная: он всегда показывал не на север, а туда, куда надо. Глупость, конечно. Но я люблю эту глупость.

Аделин взяла компас. Он был прохладный. На секунду ей показалось, что стрелка действительно дернулась – не к северу, а к ее пальцам.

– Спасибо, – сказала девушка и почему-то добавила: – Это важно.

Аделин посмотрела на компас. На маму. На отца. На розы в вазе, одинаковые и правильные, и захотела раскусить каждую, чтобы испытать вкус – есть ли у идеала вкус. Она удержала взгляд в ровном пламени свечи, чтобы не расплескаться.

После десерта все покинули столовую. Мама направилась в спальню позвонить. Отец – зажечь лампы в саду, как будто свет – это что-то живое. Ночь над пригородом Лондона была густая, и шум был похож на шорох шелка в большой гардеробной – кто-то примерял темноту.

– Хочешь пройтись? – спросил отец.

– Да.

Они шли вдоль стриженых кустов – зелень пахла свежим ножом. Он держал руки в карманах – привычка мальчика, который никогда не перестал быть мальчиком; Аделин – сложила ладони за спиной, как у строгой учительницы. Смешная пара.

– Она тебя любит, – сказал он вдруг.

– Я знаю, – ответила девушка. – По-своему. Скажи, – я остановилась. – Ты правда будешь там? У ворот Марлоу?

– Да.

– И если я скажу, что хочу развернуться и уехать – ты развернёшь?

Он посмотрел на дочь долго. Очень. Как смотрят на море, которое может вытянуть с собой.

– Разверну машину, – сказал он. – А тебя – нет. Это можешь только ты.

– И ты не разочаруешься?

– Я не разочаруюсь в тебе никогда, – сказал он просто. – Я могу злиться. Могу спорить. Могу не понимать. Но – не разочаруюсь.

Аделин кивнула и посмотрела вверх. На окно маминой спальни. Там горел свет, как прожектор в пустом зале.

Девушка зашла в свой комнату и устала начала снимать дневную одежду. Она посмотрела на себя в зеркало и увидела в отражении высокую, очень худую, почти хрупкую девушку 19 лет. Волосы – длинные светлые, всегда с идеальной укладкой: гладкие, блестящие, как в рекламной кампании дорогого дома моды. Ведь ее с детства учили, как ты должна выглядеть. Ей не нравилось, что ее лицо словно скульптурное, с острыми чертами: высокие скулы, впалые щеки, четко очерченная линия подбородка. Это подчеркивало ее худобу. Глаза зелёные, глубокие, с длинными густыми ресницами. Губы пухлые, чувственные, но часто сдержанные в легкой полуулыбке, это черта ей особенно нравилась, ведь именно эту черту ей подарил отец.

Телефон вспыхнул коротким сообщением.

Папа: "8:00. Я буду. Не передумала?"

Девушка отвечала быстро, без точек:

Дочь: "Нет"

Адилен положила телефон. Наконец-то осталась одна. Она села на край кровати и ей стало дышать трудно. Воздух в комнате стал плотнее. Она повернулась на бок, к окну. За стеклом лес шёл спать, как гигант с кольцами – снял одно, второе, третье, выдохнул и остался только с кожей из света.

Утро еще не началось, а дом уже проснулся. Колеса чемоданов шептали по мрамору, как заговор. Кофе пах чересчур зрелым летом – терпко, сладко и почти навязчиво. Слуги двигались бесшумно, будто знали, что шум в такие утра – к несчастью. Аделин стояла в дверях своей комнаты.

Комната – как с витрины: идеальный порядок, приглушенные цвета, безупречные ткани. Всё осталось, как всегда. Полка с книгами в кожаных переплетах, кресло у окна, фарфоровая фигурка, которую она привезла из Японии в тринадцать. Просторная, солнечная, оформленная со вкусом – и совершенно безличная. Как гостиничный номер, только дорогой и постоянный.Она провела пальцами по краю комода, по зеркалу, не оставляя следов. Ни ностальгии, ни привязанности. Лишь лёгкая усталость от того, как долго здесь ничего не менялось. Это место не хранило воспоминания – оно хранило стиль. В этой комнате не было истерик, слёз, смеха допоздна. Она была оформлена для неё, но никогда не принадлежала ей по-настоящему.

Она взглянула на покрывало – ровное, натянутое, как граница между ее прошлым и всем, что могло бы быть иначе. Ни одной складки, ни одной ошибки. Точно так же было и с ней самой.

"Красиво, удобно и чуждо", – подумала она. И закрыла дверь.

На лестнице стояла Элла, прижимая к груди букет белых роз – "на удачу", – и глядя на Аделин, как на солнце, которое запрещено разглядывать.

– Удачи, мисс, – сказала она. – Вы… – она споткнулась, – вы всё сможете.

– Да, – сказала девушка. И улыбнулась так, как умела – коротко, остро, тихо. – И вы тоже.

У дверей ждал водитель. У ворот – автомобиль. В восемь ровно, как обещал, рядом с ним – отец. Он выглядел так, будто не спал, но был счастлив. Он всегда был счастлив, когда я держала слово.

– Готова? – спросил он.

– Да.

– Сядем на минуту, – сказал он, – прежде чем тронемся.

Мы сели. Двери закрылись. Мир стал мягче, как будто отрезали ножом лишний шум.

– Страшно? – спросил он.

– Нет, – сказала Аделин. – Прекрасно.

– Вот и отлично, – он улыбнулся. – Значит, будет интересно.

Водитель опустил флажок. Дом остался позади, светящиеся окна стали мозаикой, шины мягко вздохнули по асфальту. Пригород распахнулся – улицы, мосты, шёпот города, обещания на билбордах, обещания в людях. Юная девушка смотрела вперед и думала, что этот день – не про фамилию, не про традиции, не про ожидания.

Этот день – про дверь.И ключ – у нее.

Глава 2

Минута в закрытой машине – как капсула тишины. Отец и дочь молчали еще пару ударов сердца, и только потом двери мягко открылись, как шкатулка. Камень ворот Марлоу был тёмный, старый, уверенный в себе. На кованой вывеске – герб: лилия, книга, ключ. Аделин отметила ключ и улыбнулась без звука.

Портье в черном сюртуке открыл дверь и поклонился:

– Добро пожаловать, мисс Деверо, сэр Деверо. Вы будете проживать Pembroke House, апартаменты 3C. Ключ и карта. Расписание ориентации – в конверте. Ваш багаж сейчас же доставят.

Имя во рту чужого человека – это всегда проверка. Сегодня оно прозвучало ровно, без восхищения, но с тем оттенком, из-за которого люди начинают шептаться.

– Спасибо, – сказала Аделин и одарила мужчину своей самой обворожительной улыбкой.

Отец обошел машину, как будто хотел в последний раз осмотреть на дочь под другим углом – не как дочь, а как легенду витрины. И всё равно обнял просто – по-настоящему.

– Если станет тяжело, напиши одно слово, – сказал он. – Любое. Я пойму.

– Хорошо.

– И ещё: не спорь ради спора. Ты умеешь побеждать словами, но иногда победа – это молчание.

– Молчанье Деверо опаснее любых речей, – сказала я.

– Именно, – он усмехнулся. – Вот и используй экономно.

Они пошли к воротам. Краем глаза девушка ловила взгляды: кто-то притормаживал, кто-то тыкал локтем в воздух рядом, кто-то просто окидывал холодным скользящим интересом. Богатые дети видят друг друга с первого шага – эта кость узнаёт кость.

– Я дождусь, пока ты зайдёшь внутрь, – сказал отец. – И потом поеду. Обещаю не оборачиваться каждые три метра.

– Оборачивайся, – ответила Аделин – Я не против.

Он усмехнулся, поцеловал в висок и отпустил. Она вошла.

Pembroke House пах новой полировкой и старой пылью архива. На стенах – портреты выпускниц, ровные взгляды, правильные подписи: леди такие-то, профессорки такие-то, дипломатки. Уступчивый золотой шрифт. На полке у ресепшена – вазочка с леденцами – забота для приличия, рядом – коробка с значками "Welcome Week". Аделин взяла один – маленький, с логотипом Марлоу. Остальное – оставила лежать.

Апартаменты 3C оказались светлыми, с широкими высокими окнами и видом на внутренний двор, где трава была пострижена до одинаковой высоты, как мысли в головах у правильных людей. В гостиной – кожаный диван цвета тёплого мёда, стол, где будет лежать то, что "надо". В спальне – зеркало в золоченой раме, которое сразу же поставило вопрос: "ты для себя или для них?".

Аделин поставила свою дамскую сумку на стол. Из соседней двери – стук, шорох, чьи-то быстрые шаги. Аделин успела подумать: "Если мама узнала, что у меня соседка…", – как дверь приоткрылась, и показалась девушка с растрепанным хвостом и улыбкой, который обычно настораживает.

– О боже, ты и есть Аделина, – выдохнула она. – Прости, это прозвучало ужасно. Я Эмилия. Эмилия Прайс. PR и медиа, второй курс. Я куратор в нашем крыле, это неофициально, конечно, просто я самая организованная.

– Аделин, – поправила девушка.

– Я знаю, – она смутилась и честно призналась: – Google – это чудовище. Но я не монстр, обещаю. Мне нельзя тебя пугать в первую же минуту, верно? И вообще я пришла предупредить, что через двадцать минут ярмарка клубов. Там все будут играть в "мы добрые и увлеченные", а потом уйдут на частные вечеринки, где никто не добрый. Ты идёшь? Я понимаю, что ты сразу же переходишь не на первый курс, но думаю, что новым прибывшим будет полезно.

– Да, – сказала она. – Сначала – осмотрюсь здесь.

– Сначала – кофе, – поправила она. – Иначе ты будешь смотреть слишком трезво. Это опасно для психики в первую неделю.

Она говорила легко, смешно, не заискивающе. Аделин искрении улыбнулась только уголками губ.

– Веди.

– Обожаю отдавать приказы, – Эмилия щелкнула взглядом

Ярмарка раскинулась на газоне, как хороший рынок тщеславия. Палатки: "Дебатная лига", "Модель ООН", "Театр при Марлоу", "Квантовый кружок",, "Волонтёры", "Клуб редких вин". Люди на музыке, смех глянцевый, как страницы журнала. Аделин шла медленно, словно мерила территорию шагами. Ее породу было видно издалека. Рядом мельтешила и без остановика говорила Эмилия. Она пыталась рассказать о каждом клубе так, словно побывала везде. Аделин шла в своем пальто цвета топленого молока, ее туфли четко издавали ритмичный звук, в руках она держала бумажный стаканчик с дешевым кофе.

– Смотри, – Эмилия ткнула подбородком. – Вон Riot Club. Наш закрытый мужской клуб. Не путать с нормальными людьми. Они у нас что-то типа.... Элиты. Их семьи спонсируют колледж и считают, что им все можно. Тем не менее они красавчики, ничего не сказать.

На краю газона действительно стояла группа из пяти парней. Они все были до невозможности хороши собой. Идеально сидящий костюм, который подчеркивал их статусность, прически на манер старых денег, часы такой стоимости, что можно было бы купить целый автопарк. Они смеялись тихо, но так, чтобы все знали, что они здесь.

Аделин даже не сбавила шагу, однако, заострила свое внимание на одном парне – в сером кашемировом свитере и пальто цвета мокрого асфальта. Он был настолько высоким, что ей приходилось приподнимать голову. Он обернулся и тут же широко улыбнулся.

– Деверо, – мягкий, тёплый мужской голос.

Парень тут же повернулся всем телом в сторону девушка и раскрыл свои руки для объятий. Аделин впервые широко улыбнулась за последнее время.

– Томас Рэтклифф, вот это да! – девушка аккуратно хотела обнять парня, но он сильно заключил ее в объятия и начал кружить в воздухе.

Девушка сдержала свое самообладание и просто засмеялась.

– Я тебя не видел несколько лет уже. Ты изменилась, так выросла. – заметил Томас и снова широко улыбнулся.

Он был тем, тем самый мальчиком с летних приемов, который в детстве оттаскивал от неё назойливых мальчишек "ради справедливости". Вырос – и остался таким же. Серые глаза – стальные, но добрые, словно смотря в душу, но внушают доверие.

– Пойдем, я тебя познакомлю с парнями. Тут все свои, будешь, как в своей тарелке. – парировал Том и уже аккуратно подталкивал за спину свою подругу.

Аделин знала, что в своей тарелке она точно не будет, она не любила богатых избалованных детишек, хотя была одной из них. Она всегда была внутри, но это не значит, что ей это доставляло удовольствие.

– Джентльмены, очень хочу вам представитель Аделин Элизабет Деверо. Та самая…, – не успел договорить Томас.

К девушке уже подошел брюнет с чуть длинными, растрепанными волосами, зелеными глазами, взгляд насмешливый. Немного неряшлив в одежде, но это придаёт ему особый шарм.

– Такие как вы – не нуждаются в представление. Породу Деверо видно издалека. Позвольте представиться – Оливер Блэквуд.

Аделин протянула руку в своей кожаной перчатке и улыбнулась, как полагается в данном случае.

Том продолжил – он указал на шатена со светлыми глазами, широкими плечами, всегда в дорогой спортивной одежде, а не в костюмах. Лицо с правильными чертами.

– Лукас Грей. А рядом с ним – Себастьян Хейворд.

Девушке по дружески улыбнулся блондин с идеальной укладкой, ледяными голубыми глаза, высокими скулы, спортивного телосложение, по нему сразу же заметно, что он занимается греблей или фехтованием. Одет всегда с вызовом: дорогие костюмы с яркими деталями.

– А позади Тайлер Морленд. Он предводитель нашего закрытого клуба. Остальные где-то шляются, я тебя с ними познакомлю позже. Рассказывать о каждом не буду, по фамилиям ты всех поймешь. – парировал Том.