Полная версия:

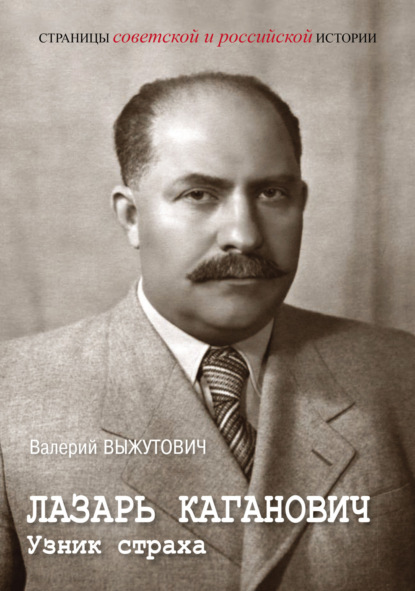

Лазарь Каганович. Узник страха

– Я, – выкрикнул Мартов, – считаю вашу революцию исторически незакономерной! Это не революция, а захват власти, которую вы не удержите и погубите русскую революцию. Поскольку вы, большевики, у власти, я выступаю против вас и вашего Ленина, против злоупотребления властью, против террора. Я требую изменения политики в сторону демократии.

– Какой демократии, – поинтересовался Каганович, – буржуазной или рабочей демократии?

Мартов не сразу ответил, потом сказал:

– Демократии, то есть свободы, а не диктатуры.

– Но вы ведь, кажется, сами, – сказал Каганович, – в 1903 году участвовали в составлении программы, где записано о диктатуре пролетариата.

– Да, – ответил Мартов – я участвовал, но имея в виду исторически закономерную революцию, а не такую, как ваша.

– Это, – парировал Каганович, – в один голос говорят все защитники буржуазии. Скажите, пожалуйста, как Маркс относился к Парижской коммуне?

– Он ее считал несвоевременной, но не выступал против нее.

– Неверно говорит Мартов, – произнес Каганович, обращаясь к делегатам, столпившимся вокруг спорящих. – Маркс не только не выступал против Парижской Коммуны, а всей силой своей революционной страсти и гениального ума выступал в защиту Парижской Коммуны и проклинал ее врагов. Он считал Коммуну высшим проявлением революционного творчества рабочего класса, давшего прообраз пролетарского государства – диктатуры пролетариата, а Мартов, считающий себя марксистом, брызжет ядовитой слюной на Российскую Коммуну, на Советскую власть, являющуюся диктатурой пролетариата, и на вождя революции – Ленина.

На это Мартов ответил:

– Маркс был в эмиграции, а я нахожусь здесь, и я не могу проявлять такого великодушия.

– Дело не в великодушии, – возразил Каганович, – а в вашем меньшевистском малодушии и антиреволюционности, в вашей податливости контрреволюционерам, в вашей старой реформистской антимарксистской позиции по отношению к революции. Вот вы говорите, что заботитесь о судьбе революции. На деле же вас заботит судьба мелкобуржуазных мещан и даже буржуазии, а вам следует позаботиться о своей судьбе – большого человека, оказавшегося по ту сторону революционных баррикад вместе с контрреволюционерами. Что касается судеб революции, то мы, особенно после сегодняшнего доклада товарища Ленина, который выражает волю пролетариата, полны уверенности в победе социализма.

На этом закончилась кулуарная дискуссия Кагановича с Мартовым. Но не закончился открытый поединок меньшевиков с большевиками, Мартова – с Лениным. Выступая на том же съезде, Мартов горячо пытался доказать, что нельзя сравнивать Парижскую коммуну с советской властью, которая более жестока. Хотя, говорил он, в первый день восстания Парижская коммуна расстреляла двух генералов, ряд жестокостей проявила и в последние дни, но в течение 70 дней не нарушались демократические права и свободы, а в новой России они нарушаются. Мартов говорил, что при таких условиях социалистические идеи нереализуемы. Говорил, что советская власть в конце концов должна будет изменить свою политику во имя осуществления своих лозунгов.

В своем заключительном слове Ленин ответил Мартову: «Демократия есть одна из форм буржуазного государства, за которую стоят все изменники истинного социализма. Пока революция не выходила за рамки буржуазного строя, мы стояли за демократию, но, как только первые проблески социализма мы увидели во всем ходе революции, мы стали на позиции, твердо и решительно отстаивающие диктатуру пролетариата».

Однако последняя точка в этом споре будет поставлена позже. И поставит ее уже не Ленин, а Сталин, расстреляв или сгноив в лагерях всех, кто когда-то возражал большевикам или колебался. Мартов этого не увидит. Он умрет 4 апреля 1923 года от туберкулеза в одном из санаториев Шварцвальда. Ленин переживет его на десять месяцев.

«В красной армии штыки, чай, найдутся…»

На III съезде Советов Ленин заявил, что старая царская армия исторически отдана на слом. Советская власть, провозгласил он, создаст новую, социалистическую армию из людей, которыми движут идеи борьбы за освобождение эксплуатируемых, и когда это произойдет, Республика Советов станет непобедима. Создать свою армию – это был для новой власти вопрос жизни и смерти. Потребность в собственных вооруженных силах диктовалась разгоравшейся внутри страны гражданской войной, наступлением кайзеровских войск и готовящейся интервенцией стран Антанты.

Уже с первых дней приезда в Петроград Каганович был вовлечен в военное строительство. 6 января Н.И. Подвойский и К.А. Мехоношин позвали его на заседание Всероссийского бюро военной организации, и он там принял участие в обсуждении проекта декрета о Красной армии. Завершая заседание, Подвойский предложил ввести Кагановича в создаваемую для этой цели Всероссийскую коллегию. Каганович поблагодарил за доверие.

– Я с удовольствием займусь этой важной боевой работой, – сказал он. – Но необходимо иметь в виду, что я связан с Полесской партийной организацией и еще являюсь председателем Полесского комитета. Я приехал в Петроград временно и должен вернуться обратно, так как там много работы.

– Ну, – сказал Подвойский, – это дело ЦК, он имеет право и отозвать вас. Мы этот вопрос поставили перед ЦК и надеемся, что он примет наше предложение. А пока Всероссийское бюро поручает вам без промедления включиться в работу.

Так Каганович получил новое назначение. В Гомель он уже не вернулся.

Стоит напомнить, что к 1918 году большевики располагали Красной гвардией. В Петрограде она насчитывала 40–50 тысяч человек, в Москве – примерно 15 тысяч. Но в военно-техническом отношении Красная гвардия была все же слаба для сражений с Белой гвардией и германскими войсками. Это была, по существу, приведенная в боевой порядок рабочая, народная милиция, недостаточно вооруженная, плохо обученная тактике и практике боя. Вдобавок ко всему в ней почти отсутствовала воинская дисциплина. Словом, нужна была настоящая армия.

О том, как назвать будущую «непобедимую и легендарную», шли дискуссии. Предлагались «новая армия», «социалистическая армия», «народная социалистическая гвардия». Последнее название отражено в датированной декабрем 1918-го «Инструкции по формированию революционных батальонов Народной социалистической гвардии» за подписью Главковерха Н.В. Крыленко. В инструкции указывалось, что Народная социалистическая гвардия формируется из солдат действующих армий на основе добровольчества, однако, кроме личного желания, требуется рекомендация войсковых комитетов. Предусматривалось формирование рот, батальонов, полков и корпусов.

Уже в первые дни своего пребывания в Петрограде Каганович не только изучил материалы и документы, которыми его снабдил Подвойский, но и побывал в районах Петрограда, в первую очередь в Выборгском. Всюду шла вербовка в новую армию. А Красная гвардия претерпевала реорганизацию. Из отрядов Красной гвардии и добровольцев (матросов и революционных солдат) формировался батальон Народной социалистической армии. Но Всероссийская коллегия по организации Красной армии не была еще официально оформлена. На созванном заседании Всероссийского бюро военных организаций Н.И. Подвойский доложил, что Ленин требует ускорить разработку проекта декрета и обсудить его на военной секции III съезда Советов. Для организации секции и руководства ею бюро выделило трех делегатов съезда – Подвойского, Крыленко и Кагановича.

«На этот раз собрались мы у товарища Подвойского в бывшем кабинете военного министра, шикарно обставленном, – вспоминал Каганович. – В связи с этим некоторые из нас отпускали шутки в адрес нашего скромного друга и руководителя: „Ишь ты куда забрался, пропал наш массовик Николай Ильич, теперь до него не доберешься“. – „Не беспокойтесь, друзья, – полушутя-полусерьезно ответил он, – большевик, если он настоящий, всюду и всегда останется большевиком – не место красит человека, а человек место. Ведь все это обставлено на народные деньги, не выбрасывать же – надо использовать“. После этой шуточной увертюры приступили к обсуждению вопроса».

В конце заседания Подвойский потребовал, чтобы все члены бюро немедленно включились в работу над декретом об армии. В том числе и те, кто сейчас находится на общепартийной работе. Повернувшись к Кагановичу, он сказал:

– Вот товарищ Каганович уже включился в работу, но все еще считает себя связанным с Полесской парторганизацией и затрудняется дать свое окончательное согласие. Давайте примем решение о полном переходе товарища Кагановича на работу по организации Красной армии и доложим в ЦК, а ЦК, надеюсь, одобрит наше предложение.

14 января Подвойский предупредил членов бюро, что Ленин, возможно, вызовет их к себе – рассматривать проект декрета. И действительно на другой день они были вызваны к Ленину. Он начал вслух читать проект и оценивать пункт за пунктом.

– Во вводной части сказано, – Ленин приступил к разбору, – что «старая армия служила орудием классовой борьбы в руках буржуазии». Это верно. Но для масс яснее будет, если мы скажем: «Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией».

Авторы проекта согласились, что так будет лучше.

– Далее, – продолжил Ленин, – в проекте записано: «Красная армия создается без принуждения и насилия: она составляется только из добровольцев». Что же вы думаете, это уже гарантирует надежность армии? Ведь добровольцы разные бывают, а в настоящий острый момент важен классовый характер создаваемой новой армии.

Возражений не последовало, и Ленин тут же предложил заменить прежнюю формулировку на другую: «Рабоче-крестьянская Красная армия создается из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся классов».

Авторы безоговорочно согласились и с этой поправкой. Далее Ленин отредактировал формулировку: «В Красную армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции и власти Советов», – добавив в конце «и социализма». «Мы переглянулись, улыбнулись, точнее посмеялись над собой, как бы говоря себе – „вот как мы промахнулись, упустили записать главное – социализм“, – рассказывает Каганович. – Как хорошо, что есть Ленин, который поправил нас».

Ленин также обратил внимание на пункт об обеспечении семей красноармейцев. И спросил:

– А вы убеждены в том, что местные органы власти будут в силах выполнить все, что здесь записано?

Ответ прозвучал неуверенно:

– Надо обещать только то, что можно выполнить, – наставительно заметил вождь, – а тут очень размашисто написаны обещания, которые в условиях хозяйственной и финансовой разрухи наши советские органы вряд ли сумеют полностью выполнить. Необходимо записать примерно так: «Нетрудоспособные члены семей солдат Красной армии, находившиеся ранее на их иждивении, обеспечиваются всем необходимым по местным потребительским нормам, согласно постановлению местных органов советской власти».

Так и записали.

После внесения поправок в проект Ленин сказал:

– Ну, теперь внесем этот проект на заседание Совнаркома.

Обсуждение в Совнаркоме не заняло много времени. Проект декрета о Красной армии с поправками Ленина был принят единогласно.

Пребывание у Ленина произвело на Кагановича сильнейшее впечатление. Особенно – феноменальная память вождя. Когда Подвойский сказал: «Вот товарища Кагановича, который сейчас работает председателем Полесского комитета партии, мы хотим взять к нам на эту новую работу по организации Красной армии», Ленин оживился: «Помню, помню товарища Кагановича по военной конференции. Он ведь выступал по моему докладу… Это хорошо, что вы его берете сюда. Пусть товарищ Каганович поработает на этом важном участке, но согласуйте это с товарищем Свердловым».

После съезда Советов Свердлов принял Кагановича и Подвойского.

– Что вы, товарищ Каганович, можете сказать по поставленному Подвойским вопросу? – спросил Свердлов. Каганович коротко изложил свое мнение.

– Знаете, товарищ Каганович, – ответил Свердлов, – мы уже обменивались по этому поводу. Вы, конечно, правы, что на местах люди нужны, и мы ценим, что вы не гонитесь за работой в центре, а хотите оставаться на местной работе. Но, во-первых, мы формируем в центре новый государственный аппарат. Вы теперь уже избраны съездом Советов во ВЦИК, и это вам придает нужный для нового дела – организации армии – авторитет. В создаваемом организационно-агитационном отделе Всероссийской коллегии вам придется иметь дело со всеми местными Советами и парторганизациями. Что касается Полесского комитета, то теперь это уже будет не тот Полесский комитет, который играл роль областного и которому подчинялся губернский центр Могилев, а также ряд других районов Белоруссии и Украины. Теперь Могилев будет губернским центром, а Гомель хотя и останется важным пунктом, но в составе Могилевской губернии. Кроме того, в Гомеле есть хорошие старые большевики, которые смогут вас заменить. Вам не следует выезжать туда даже для сдачи дел – это при теперешнем состоянии транспорта дело затяжное. Приступайте немедленно к новой работе здесь, в Питере.

Каганович встал, вытянулся во фрунт и произнес:

– Сделаю все, Яков Михайлович, чтобы оправдать доверие Центрального Комитета.

За два месяца, начиная с середины февраля, организационно-агитационный отдел под руководством Кагановича подобрал, подготовил на краткосрочных курсах и командировал «на места» более 300 агитаторов.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано сие агитатору Калганову в том, что он уполномочен организационно-агитационным отделом Всероссийской коллегии по организации Красной армии на предмет агитации по гор. Ораниенбауму Петроградской губ. за создание Рабоче-крестьянской Красной армии, для чего ему предоставляется право:

1) пользоваться бесплатно всеми средствами связи: телеграфом, телефоном, почтой и т. п.

2) пользоваться бесплатно всеми средствами передвижения, как по железным дорогам (в любом поезде и вагоне), так и по грунтовым и водным путям.

3) все учреждения и организации просим оказывать предъявителю сего всяческое содействие.

Комиссар отдела Каганович

После прохождения курсов агитаторы отправлялись в города и села, готовыми к «бою» за Красную армию. В этот «бой» их вел Лазарь Каганович и разработанная им «Инструкция агитаторам по организации Красной армии». Инструкция обязывала агитаторов два раза в неделю сообщать в центр о своей деятельности, о числе завербованных добровольцев, о том, нужна ли помощь, и информировать о каждом переезде из одного пункта в другой. Агитаторы были также обязаны получать от местного Совета письменное подтверждение о проделанной ими работе – похоже, Каганович не склонен был преувеличивать энтузиазм своих подручных или просто уже приобрел привычку никому до конца не доверять, все подвергать контролю и проверке.

Каганович жил в комфортабельнейшей гостинице «Астория». Мобилизованные им бойцы агитфронта были во всех отношениях обеспечены куда как скромнее.

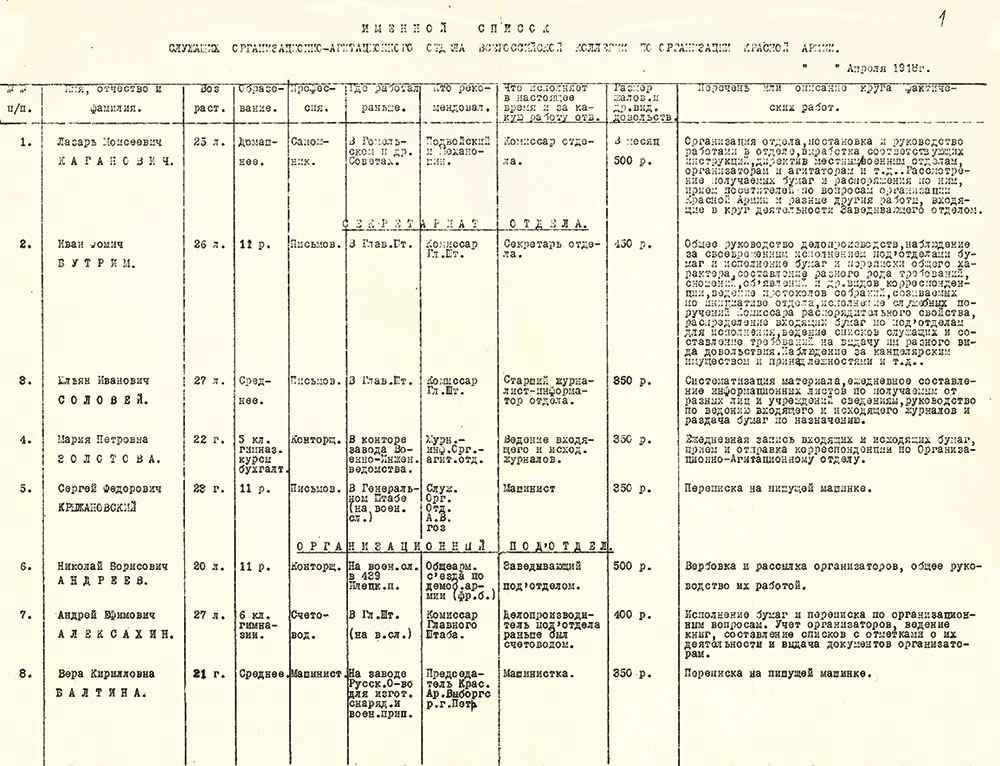

Из именного списка служащих организационно-агитационного отдела Всероссийской коллегии по организации Красной армии Апрель 1918 [РГАСПИ. Ф. 81. Оп. 3. Д. 413. Л. 1]

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АГИТАТОРОВ

16 февраля 1918 г.

Постановили: обратиться к комиссару отдела [Каганови-чу. – В. В.]. Ввиду недостатка хлеба агитаторам, просим принять комиссара зависящие от него меры, имея в виду, что этот вопрос для нас в настоящее время является самым острым. Ввиду недостатка у некоторых агитаторов амуниции, просим комиссара обратить на это самое серьезное внимание.

Еще более тщательно подбирались организаторы Красной армии. На них возлагались вербовка добровольцев, проверка материальной обеспеченности формируемых частей, военное обучение, поддержание внутреннего порядка и дисциплины, а также политическая работа среди красноармейцев. На сей счет была издана отдельная инструкция. Ею устанавливалось, что ответственный организатор или комиссар обязан помогать местному Совету в создании Красной армии, разрешать возникающие недоразумения, а в случае необходимости обращаться в организационно-агитационный отдел (то есть к Кагановичу).

ИЗ ГАЗЕТЫ «РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ И ФЛОТ», 21 января 1918 г.

Комиссия по формированию интернационалистической армии сообщает для сведения и руководства, что при Центральном Комитете действующих армии и флота образовалась комиссия по формированию интернационально-социалистической армии, куда надлежит обращаться за всеми справками и разъяснениями всяких недоразумений, возникающих при формировании.

Председатель Максимов

Формирование интернациональных воинских частей для защиты советской власти началось уже ноябре в 1917 года. Отряды набирались из добровольцев. Входили в них как представители местных национальностей Российской империи (финны в Петрограде, поляки в Минске, румыны в Одессе,), так и военнопленные (сербы, хорваты, венгры, чехи, словаки, словенцы, немцы, австрийцы) – по месту их пребывания на Западе и Юге России, в Средней Азии. Много было китайских красных формирований из числа китайских рабочих, массово ввозимых российскими промышленниками в годы Первой мировой войны.

ИЗ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА», 24 января 1918 г.

Запись в Рабоче-крестьянскую Красную армию производится ежедневно с 11 часов утра до 3-х часов дня в доме Рабоче-крестьянской Красной армии, Литейный проспект, д. 20. Товарищи принимаются по рекомендации войсковых, общественных демократических организаций, стоящих на платформе советской власти, партийных и профессиональных организаций, или по крайней мере двух членов этих организаций. При поступлении целыми частями требуется круговая порука всех и поименное голосование.

Большевики не были бы большевиками, если бы с первых дней советской власти и все дальнейшие семьдесят лет, договариваясь с народом о «правилах игры», не меняли бы эти правила по первой же собственной надобности. Еще со всех заборов и афишных тумб плакатный красноармеец в буденовке, направив на тебя указательный палец и всюду преследуя своим взглядом, требовательно вопрошал: «Ты записался добровольцем?», – а Ленин уже ставил вопрос о замене добровольчества обязательной воинской повинностью. 26 апреля 1918 года – еще не высохли чернила на подписанном им декрете о создании Красной армии на добровольческих началах – он издает декрет «О сроке службы». Декретом устанавливается, что вступающий добровольно в ряды Красной армии обязуется служить в ней не менее шести месяцев; самовольно покидающий ее ряды до истечения срока привлекается к ответственности по всей строгости революционных законов.

Рассказывая, как создавалась «непобедимая и легендарная» и какую роль в ее строительстве сыграл он сам, Каганович верен советскому мифу:

«Кайзеровские головорезы при помощи предателей – контрреволюционных белогвардейских офицеров – рассчитывали захватить Петроград через Псков, пройти триумфальным маршем, но неожиданно натолкнулись на героев – молодых красноармейских, краснофлотских и рабочих отрядов и отчасти старых солдат, в частности латышских и эстонских, которые оказали немцам героическое сопротивление. Партия и правительство высоко оценили этот Псковско-Нарвский подвиг молодых сил Красной армии и объявили 23 февраля днем боевого рождения нашей родной Советской армии».

Традиция праздновать создание Красной армии 23 февраля жива до сих пор. Хотя еще в 1933 году нарком обороны Ворошилов, выступая на торжественном собрании по случаю 15-й годовщины РККА, признал, что эта дата носит случайный характер. Но во второй половине 1930-х годов, в связи с идеологической подготовкой к предстоящей войне с Германией, распространилась легенда, будто именно в этот день, 23 февраля 1918 года, части новоиспеченной РККА впервые вступили в бой с немцами под Нарвой и Псковом и одержали над ними победу. «Это не более чем миф, так как 23 февраля 1918 года Красной армии по факту еще не было, – пишет историк Я.А. Бутаков, автор работ по истории Белого движения. – До создания этой новой исторической фальсификации никто не утверждал, что молодая РККА сумела остановить кайзеровскую армию под Нарвой и Псковом. Слишком многие факты этому противоречили. Во-первых, из работ Ленина в этот период явствовало, что никакой реальной Красной армии в те дни еще не было. Во-вторых, 23 февраля немцы были еще далеко от Нарвы и Пскова, но к 1 марта заняли эти города без сопротивления».

Что же касается 23 февраля как «дня боевого рождения нашей родной Советской армии»… Именно тогда, а если быть точным – 21 февраля, родился декрет «Социалистическое Отечество в опасности», изданный вовсе не Лениным, а Троцким. Этот документ возвращал смертную казнь, которую большевики отменили, когда пришли к власти. «Вот именно декрет о смертной казни, – продолжает историк, – появился на свет в этот день, и Совет народных комиссаров посчитал необходимым довести его до сведения самых широких народных масс. Все это происходило в условиях наступления немецких войск на Петроград. „Мужественного сопротивления захватчикам“, о котором сообщала советская история, не было. Отряды матросов-кронштадтцев – краса и гордость революции, – посланные под Нарву, героически бежали с поля боя, за что их предводитель матрос Дыбенко был отдан под партийный суд».

Выходит, не было никакого «23 февраля»? Было. В 1919 году этот день был объявлен Днем красного подарка – добровольных пожертвований со стороны населения фронтовикам. Провести День красного подарка предложил Э.М. Склянский, заместитель Троцкого. К 23 февраля были подготовлены плакаты, организованы митинги и – самое главное – проведены массовые конфискации. Красная армия нуждалась в теплой одежде, лекарствах, еде, но обнищавшее и само еле-еле выживавшее население не спешило отдавать последнее. Вот этими конфискациями и запомнилось 23 февраля.

То же и в отношении «энтузиазма», с каким якобы рвались записаться в Красную армию тысячи рабочих и крестьян. «В ряды Красной армии людей загоняли репрессии и голод, – пишет Бутаков. – Солдаты получали красноармейский паек, на котором в те голодные 1919–1920 годы можно было выжить. (Для сравнения: иждивенцу из буржуазных слоев в год полагалось 1 яйцо и 0,5 кг хлеба.) Но даже из такой армии пытались бежать. В официальных данных советского периода, опубликованных в конце 1970-х годов, приводились цифры добровольно возвратившихся в Красную армию дезертиров – 700–900 тыс. человек в год. За кадром оставалось, сколько дезертиров не возвратилось. Еще по крайней мере 650–680 тыс. ежегодно принудительно, после массовых облав, доставлялось на фронты. На VIII съезде партии в марте 1919 года один из руководителей Красной армии, Григорий Сокольников, так охарактеризовал состояние Красной армии: „Героизм отдельных лиц и бандитизм основных масс“».

Другой историк, советский исследователь Гражданской войны, бывший царский полковник Николай Какурин отмечал, что в первые месяцы организация Красной армии шла чрезвычайно медленно, вяло и без всякого энтузиазма, даже в таких пролетарских центрах как Нижний Новгород и Иваново-Вознесенск. Первые формирования отличались крайне низкой дисциплиной. «Главный их недостаток, – говорилось в одном из донесений той поры, – это полное отсутствие гражданского долга, сознания важной ответственности и взятого на себя обязательства. Люди совершенно не признают командный состав и приказаний не исполняют… Общий голос всех начальников фронта: лучше присылать формирования в 10 раз меньше, но качеством лучше».

О состоянии дисциплины в первых формированиях Красной армии ярко свидетельствует донесение, приведенное в книге Николая Какурина «Как сражалась революция»:

«8 апреля 1918 г. военный руководитель Сытин телеграфирует в Высший военный совет о том, что большинство прибывших в Брянск добровольческих частей „отличаются полной неорганизованностью и отсутствием самого элементарного военного обучения…“ Инспектор Западного фронта Жилин в телеграмме на имя наркомвоена тов. Троцкого сообщает о подвигах отряда анархистов в 300 человек под начальством некоего Петра Сансо. Этот отряд пробыл, имея полное вооружение, две недели в тылу, собрал на миллион с лишним контрибуций в Брянске, Унече и Клинцах, отобрал у населения массу золотых и серебряных вещей и всё это поделил между собой. Предложение отправиться на фронт было отклонено по мотивам „этического“ порядка: анархисты заявили, что не могут убивать несознательного немецкого солдата. И отправились в Москву».

Неудивительно, что одним из средств установления дисциплины в Красной армии на первых этапах Гражданской войны стала децимация, то есть расстрел по жребию каждого десятого из бежавшей воинской части. Эта мера – вновь процитируем историка Бутакова – была принята по предложению Троцкого, в ту пору наркома по военным делам, а затем председателя Реввоенсовета. Идею децимации Троцкий позаимствовал из истории древнеримских легионов. О том, что РККА в своем становлении прошла через драконовские меры утверждения дисциплины, советские историки старались не упоминать. А факт, что основным организатором и вождем Красной армии являлся Троцкий, был под запретом в СССР с конца 1920-х по конец 1980-х годов.