Полная версия

Полная версияОсмотреться в отсеках

И вот на очередной партийно-хозяйственной конференции командир дивизии контр-адмирал Станислав Георгиевич Алексеев, неожиданно прервав чтение подготовленного политотделом доклада, насыщенного цитатами из полного собрания сочинений В. И. Ленина, многозначительно произнес:

– А командир С-53 макароны «по-флотски» ест, а в море не выходит!

И после этого, как ни в чем не бывало, продолжил чтение этого, в целом скучного, доклада. В тот момент у меня было ощущение, что весь битком набитый конференц-зал Балаклавского Дома офицеров смотрит только на меня. Я прекрасно понимал, что командир дивизии знает причины задержки докового ремонта, и этой своей фразой просто фиксирует этот факт.

Но каково же было мое удивление, когда при зачитывании очередного, не менее политизированного доклада, на очередном партийном форуме дивизии, который состоялся буквально через несколько дней, Станислав Георгиевич снова прервал читку и, многозначительно помолчав, произнес ту же самую фразу: «А командир С-53 макароны «по-флотски» продолжает есть, а в море так и не выходит!». Любил командир дивизии неординарно произносить подобные фразы, недаром его называли порой артистом.

Честно говоря, мне и самому изрядно поднадоел этот затянувшийся доковый ремонт, а тут еще такие высказывания комдива. У меня отпала охота не то что есть, но даже прикасаться к этим «флотским макаронам». Вот тогда я и предпринял меры по замене докового строителя. И перед самым Новым, 1983 годом С-53, наконец, вышла из дока, перешла к постоянному месту базирования в Балаклаву и приступила к отработке первой курсовой задачи.

Учитывая в то время еще довольно слабую подготовку экипажа, мне пришлось взять отработку задачи № 1 в свои руки. За время многолетнего пребывания в должности старпома я в этом деле поднаторел, прекрасно представлял, каков должен быть результат в конце отработки задачи, и, как говорится, с «нуля» учил не только своих лейтенантов, но и молодого старпома Виктора Проскурина.

В результате в середине февраля 1983 года первая курсовая задача была успешно сдана, и лодка вышла в море на отработку задачи № 2 «Плавание подводной лодки в надводном и подводном положении». Отработка задачи осложнялась неустойчивой погодой, которая была характерна для этого времени года. Но С-53 прекрасно себя зарекомендовала при плавании в условиях штормового моря.

Все элементы задачи отрабатывались по нескольку раз, отдыхать было не время, о макаронах «по-флотски» я не забывал. Особое внимание я уделял таким маневрам лодки, как срочное погружение из-под работающих дизелей и аварийное всплытие, понимая их важность для безопасности и сохранения живучести.

Старшим на борту, на период отработки задачи № 2, был все тот же замкомбрига капитан 2 ранга Борис Молодых, которому по должности было положено «обкатывать» молодых командиров. Борис Филиппович абсолютно не вмешивался в мои действия, считая их, как я понимал, правильными.

А вот на прием задачи в море на С-53 вышел уже штаб 155-й бригады во главе с комбригом капитаном 1 ранга Анатолием Карловым. Все элементы задачи С-53 продемонстрировала уверено, и задача была оценена на твердую «четверку». Это был несомненный успех для всего экипажа, такой прыти от нашей лодки никто не ожидал. А я, в свою очередь, еще раз убедился в прекрасных морских качествах своей лодки.

Единственно, что я не проверил, так это движение лодки под электро-моторами на полном ходу. Еще, будучи старпомом на С-376 и С-384 я знал, что командиры лодок не злоупотребляли этим режимом движения, так как он был чреват выбиванием автоматов на станциях управления моторами и быстром разряде аккумуляторной батареи. Откровенно говоря, я не помнил, чтобы кто-то из них давал полный ход двумя моторами, всегда хватало и среднего.

И вскоре эта моя командирская оплошность вылилась наружу. Оставался последний элемент задачи № 2 – глубоководное погружение, которое было запланировано через несколько суток после сдачи задачи. Старшим на борту на глубоководное погружение в море вышел командир бригады капитан 1 ранга Анатолий Карлов.

Сразу же после окончания дифферентовки на внешнем Балаклавском рейде комбриг приказал мне дать полный ход обоими моторами. И буквально через минуту на мостик лодки поступил доклад о задымлении в обоих аккумуляторных ямах. Ход был немедленно застопорен, и я объявил по лодке аварийную тревогу.

После вентилирования аккумуляторных ям и их осмотра выяснилось, что задымление произошло по причине недостаточного обжатия клемм аккумуляторов и, вследствие этого, их нагрева. Хорошо, что дело не дошло до пожара в ямах.

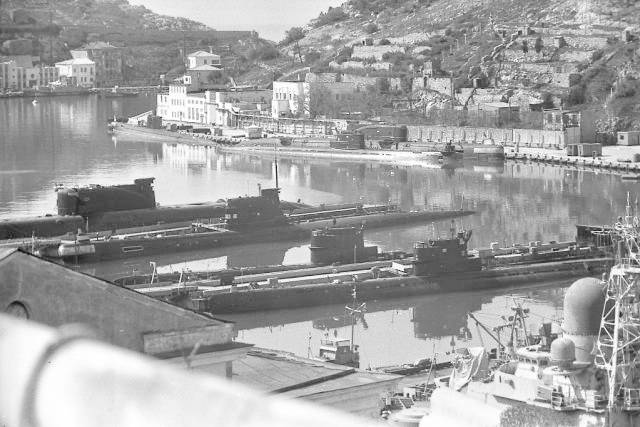

Балаклавская бухта в начале 80-х годов прошлого века

Фото: Vladimir-pelevin.blogpost.com

Комбриг тут же приказал вернуться в базу, глубоководное погружение было отменено. Первый вопрос, который задал мне командир бригады, был таким:

– Командир, ты проверял лодку на полном ходу под моторами?

Второй вопрос прозвучал еще жестче:

– Когда ты, лично, последний раз спускался в аккумуляторные ямы и проверял обжатие клемм?

Ответить было нечего, вину свою я признал полностью.

Разбор «полетов» со своими электриками, во главе с командиром БЧ-5, я, естественно, устроил и, по возвращении лодки в базу, тут же загнал их всех в ямы проверять обжатие клемм аккумуляторов. После доклада инженер-механика о проделанной работе, сам спустился поочередно в обе ямы и проверил каждую клемму.

Через сутки лодка была окончательно готова к глубоководному погружению. Выполнив дифферентовку, я, уже не дожидаясь команды комбрига, дал полный ход обоими моторами, и минут пять лодка следовала в этом режиме. На этом инцидент был исчерпан, автоматы на станциях моторов выдержали, клеммы аккумуляторов, за которыми внимательно следили электрики, не нагревались. Капитан 1 ранга Анатолий Карлов молча наблюдал за моими действиями, он по характеру был немногословен.

В процессе отработки задачи № 2 С-53 погружалась максимум до 120 метров, этого было вполне достаточно для выполнения всех элементов в подводном положении. Такое ограничение по глубине погружения было связано с мерами безопасности, так как главный осушительный насос (ГОН), по своим характеристикам, мог эффективно работать только до этой глубины. Теперь же лодке предстояло погрузиться на рабочую глубину 270 метров, проверяя на определенных этапах погружения работу донно-забортной арматуры, главного осушительного насоса, помпы и системы охлаждения линий валов.

С-376 и С-384 имели рабочую глубину погружения 180 метров, на этих глубинах приходилось не единожды находиться. На рабочую глубину 270 метров С-53 предстояло погрузиться впервые. Неизвестно, как поведет себя забортная арматура после длительного нахождения лодки в консервации. Полный ход под моторами как раз и нужен был для спасения лодки в случае поступления воды внутрь прочного корпуса.

Каждый уход субмарины под воду является опасным маневром. Но глубоководное погружение, по степени риска, в разы отличается от обычного плавания в подводном положении. Каждый член экипажа лодки, от командира до последнего матроса, исполняя команду «По местам стоять! К погружению!», отлично представляет, на что идет – такова наша работа.

Уже на безопасной глубине 40 метров давление на прочный корпус таково, что через отверстие, всего диаметром 100 миллиметров, внутрь лодки может поступить до 10 тонн воды, буквально за одну минуту. А на глубине 270 метров несанкционированное поступление забортной воды через такое отверстие – полная катастрофа.

И таких потенциальных отверстий, обеспечивающих работу многочисленных систем лодки, в прочном корпусе немало. Во время глубоководного погружения все механизмы и системы лодки находятся под особым пристальным контролем. Выдавить сальник может в любом месте, и такие случаи происходили неоднократно на подводных лодках. Главное, в этом случае, не паниковать и своевременно предпринять все действия для спасения лодки. И действия эти до автоматизма обязаны быть отработаны всем экипажем лодки.

Особая ответственность, при возникновении любой аварийной ситуации на лодке, лежит на ее командире. Я это прекрасно понимал, зная, что жизнь всех членов моего экипажа зависит от моей личной выучки, хладнокровия и умения держать себя в руках в любой ситуации.

Но все прошло без замечаний, были выполнены все необходимые действия на определенных глубинах. Немного действовал на нервы в процессе погружения громкий, похожий на выстрел треск пробки, которой обшит прочный корпус лодки внутри отсеков. Пробка трескалась в результате неимоверного давления на металл прочного корпуса, который сжимался до такой степени, что нитка, привязываемая подводниками между переборками на рабочей глубине, при всплытии разрывалась. С-53 еще раз подтвердила свое хорошее техническое состояние, а экипаж получил полную уверенность в безопасном плавании на своей лодке на рабочей глубине погружения.

После глубоководного погружения мне было доверено выходить в море самостоятельно, без «опекунов». Решение это было принято командиром бригады и, несомненно, добавило мне уверенности в управлении лодкой. С этого момента я надеялся только на себя и в базе, и, тем более, в море. Обращаться за любой помощью к командованию бригады я считал слабостью и старался все вопросы решать с флагманскими специалистами.

Я не помню ни одного случая беспокойства комбрига, как я считал, по пустякам. На вечерних докладах я вставал и производил один и тот же доклад: «Суточный план выполнен, замечаний нет».

Эта моя самостоятельность в последующем оказала неоценимую помощь в решении всех задач, связанных с подготовкой лодки на экспорт и обучением сирийских подводников. Но все это предстояло выполнить в будущем. А пока необходимо было выполнить полный курс торпедных стрельб в соответствии с планом курсовой задачи № 3.

«Прыжок дельфина»

Наступал, пожалуй, самый ответственный период моей командирской деятельности – выполнение боевых упражнений с применением практического торпедного и минного оружия согласно «Курсу подготовки дизельных подводных лодок».

Перед каждой торпедной стрельбой я по нескольку раз тренировал свой корабельный боевой расчет по выходу в торпедную атаку в кабинете на тренажере. Любой молодой командир лодки, впервые выполняющий полный курс торпедных стрельб, стремится выполнить их как можно лучше. Старался и я, зная, что каждое боевое упражнение с применением практических торпед обязательно будет предметом обсуждения всего экипажа. Торпедные атаки, выполненные командиром лодки успешно, имели огромное воспитательное значение. Подводники понимали основное предназначение торпедной подводной лодки, и успешно выполненная стрельба практическими торпедами вселяла гордость в каждого члена экипажа, делая его причастником одного, самого важного, дела выполняемого лодкой.

Первые торпедные стрельбы по одиночному кораблю и кораблям из состава поисково-ударной группы (КПУГ) на самооборону для меня не представляли особой сложности и были выполнены на «отлично». За годы нахождения в должности старпома на боевых подводных лодках С-376 и С-384 я многократно участвовал в торпедных атаках в море, выполняемых их командирами, и, естественно, приобрел немалый опыт в руководстве корабельным боевым расчетом. Этот опыт очень даже пригодился сейчас и помог успешно выполнить эти первые атаки.

Торпедная стрельба на подводной лодке в дуэльной ситуации оказалась сложнее из-за непредсказуемости условий гидрологического разреза моря и жесткой необходимости нахождения лодки во время стрельбы на заданной глубине, в целях безопасности и предотвращения столкновения под водой. Получилось так, что лодка «противника» С-74, которой в то время уже командовал капитан 2 ранга Владимир Жучков, оказалась в более выгодном по гидрологии слое воды согласно плану стрельбы, нежели С-53.

Благодаря этому преимуществу С-74 первой обнаружила мою лодку и раньше атаковала двумя практическими торпедами «СЭТ-65». С-53 удалось обнаружить лодку «противника» несколько позже и также атаковать ее двумя противолодочными торпедами. Все четыре торпеды, в итоге, наводились на цель, обе атаки были успешными, но моей лодке оценка за эту стрельбу была снижена на один балл именно за факт позднего обнаружения «противника».

Но оценка «хорошо» тоже неплохой итог стрельбы, я сделал соответствующие выводы и стал готовиться к самой ответственной и важной практической торпедной стрельбе – атаке отряда боевых кораблей (ОБК).

Отряд боевых кораблей в те годы не формировался отдельно для отработки одной лодки. Как правило, атаки по нему планировались одновременно всеми субмаринами дивизии во время проведения сбор-походов кораблей флота каждую весну и осень.

Причем иногда, вместо ОБК, штаб флота формировал отряд десантных кораблей (ДЕСО) в зависимости от плана учений. По ДЕСО в атаку было выходить немного легче, нежели по ОБК, но и эта стрельба требовала немало усилий и умения командиров лодок.

В 1983 году сбор-поход планировался на апрель, и лодкам дивизии предстояло выполнять торпедные атаки именно по ОБК. Наконец, все подготовительные мероприятия остались позади, и подводные лодки обеих бригад (тринадцать единиц) вышли в море для занятия своих позиций согласно плану учения.

Занял район поиска ОБК и я на своей С-53 с одной практической торпедой «53-65К» на борту. Положено на каждой лодке иметь по две такие торпеды, но на торпедной базе флота не смогли приготовить нужное их число. Было принято решение выдать на мою лодку одну торпеду, учитывая тот факт, что С-53 еще не вошла в состав сил постоянной готовности и в случае неудачной стрельбы спрос с командира был бы небольшой.

Вначале я несколько расстроился по этому поводу, но, поразмыслив, успокоился. Тот факт, что командование дивизии не особо рассчитывает на меня, молодого командира, давал большую свободу действий при выходе в атаку. Я вспомнил рассказы ветеранов – командиров военных лет о том, что в первые годы войны все атаки лодками выполнялись одной торпедой и только позже стали применяться другие способы стрельбы.

Каждая торпедная атака для командира лодки являлась испытанием нервов, сил и в то же время хладнокровия. За время атаки с командира сходило, как говорится, «семь потов». Постараюсь хотя бы в отдаленном плане передать ту атмосферу, в которой выполнялись практически все торпедные атаки в те годы.

Район для С-53 был нарезан в десяти милях южнее траверза Ялты и был последним (тринадцатым) по ходу движения ОБК, что означало для меня более длительное время поиска кораблей из состава ордера. Поэтому своему местоположению я уделял самое пристальное внимание, периодически подвсплывая на перископную глубину для определения места лодки с помощью радиолокационной станции «Флаг». Ни в коем случае нельзя было оказаться вне района поиска во время стрельбы, ошибка в знании места грозила лодке невыходом в атаку из-за большой дистанции до кораблей ордера.

Поиск затянулся на сутки, и у меня было время обдумать все нюансы предстоящей атаки. Но вот, наконец, из рубки акустиков в центральный пост, который я практически не покидал с момента погружения, последовал доклад: «По пеленгу 270 градусов обнаружен шум винтов групповой цели». Немедленно объявляю учебную тревогу и торпедную атаку надводной цели. Теперь весь экипаж, заняв боевые посты, находится в напряженном ожидании предстоящей стрельбы.

Не передать тот накал эмоций и нервов, которые порой просто зашкаливали в ходе торпедной атаки. Для торпедной подводной лодки стрельба практическими торпедами по надводной или подводной цели в ходе атаки является завершающим этапом долгой, кропотливой подготовки всего экипажа, венцом мастерства командира. Все члены экипажа лодки от командира, до последнего матроса, в ходе торпедной атаки находятся в особом психическом состоянии, сравнимым, пожалуй, лишь только с рукопашной на поле боя. Каждый матрос, старшина, мичман, офицер лодки в этот момент готов выложиться на сто процентов. Да что там на сто, на все возможные и невозможные проценты, которые может осилить организм человека.

Когда мы, офицеры лодки, прослушивали, уже в спокойной обстановке на берегу, магнитофонную запись выполненной нами торпедной атаки, то сами порой удивлялись тому накалу страстей, которые просто бушевали в центральном посту на тот момент. Наряду с командными словами, присущими атаке, порой проскакивали фразы, далекие от цензурной речи. Как говорится, не до этикета, когда на кону честь всего экипажа лодки. На нецензурные слова никто не обращал внимания, все понимали командира в этот момент, главное было достичь успеха и поразить цель.

Личный состав КБР работает слаженно, сказываются тренировки в кабинете торпедной стрельбы в период подготовки к атаке. Торпедный электрик, старшина срочной службы, работает на торпедном автомате стрельбы (ТАСе) под моим непосредственным руководством. Обучал я его лично сам, хорошо подготовленный торпедный электрик – половина успеха.

Картинка на ТАСе дает общее представление о взаимном движении лодки и ордера ОБК. При правильно определенных элементах движения цели ТАС автоматически выработает все данные стрельбы и по команде, через приборы управления стрельбой, введет их в торпеду. Но это все впереди, эти элементы движения нужно еще добыть, учитывая нахождение лодки в подводном положении.

Для командира дизельной подводной лодки, пожалуй, самым важным и самым трудно определяемым элементом движения цели являлась дистанция до цели. Сравнительно малая скорость лодки в подводном положении, в ходе маневрирования, при выходе в торпедную атаку практически не позволяла выполнять классическое маневрирование для определения скорости групповой цели и дистанции до нее.

При обнаружении шумов ордера лодка ложилась на курс, равный пеленгу обнаружения, и на этом зачастую боевое маневрирование при выходе в атаку заканчивалось, вплоть до залпа торпедами. ОБК следовал, как правило, противолодочным зигзагом, меняя курс через каждые шесть – десять минут, со скоростью от 16 до 24 узлов и своим маневрированием, сам создавал условия для корректуры элементов движения цели корабельным боевым расчетом.

Если генеральный курс ОБК пересекал заданный район поиска, то у подводной лодки были все шансы выйти в торпедную атаку по нему. А если не пересекал, то, учитывая скорость дизельной лодки в подводном положении максимум до 12 узлов, и то кратковременно, шансы эти были мизерными. Поэтому районы поиска подводным лодкам нарезались с учетом вероятного направления движения ОБК. В мирное время, с учебными целями, для того чтобы все подводные лодки смогли выйти в атаку, маршрут движения ОБК всегда пролегал через все районы их нахождения.

Частные курсы ордера и генеральный курс корабельный боевой расчет (КБР) определял сравнительно быстро и точно с помощью ТАСа, штурманским способом и расчетом БИП (боевого информационного поста). Скорость цели определить было сложнее, но возможно, по числу оборотов винтов в минуту и по уровню шумов.

А вот с дистанцией до цели были проблемы, ошибка в ее определении могла дорого стоить, торпеда просто не дошла бы до цели. Не на каждой лодке были такие уникальные акустики, как мичман Евгений Андрющенко на С-384, который безошибочно определял дистанцию по шумам.

Как показывает практика, ошибка в дистанции при выполнении чисто акустической атаки могла достигать двадцати и более кабельтовых. Поэтому в 155-й бригаде был разработан тактический прием для замера дистанции до цели в ходе торпедной атаки с помощью радиолокационной станции. Подводная лодка, на последнем этапе выхода в атаку, всплывала на перископную глубину, командир внимательно осматривал горизонт в перископ и, только после этого, поднималась антенна РЛС и совершался всего один оборот в активном режиме.Шансы обнаружить лодку у противолодочных кораблей при этом, особенно в ночное время, были минимальными. А командир лодки, в результате, получал возможность уточнить построение ордера и его главную цель, а также дистанцию до нее.

Из интернетных статей мне удалось узнать, что точно такой же тактический прием применяли в те годы при выходе в торпедную атаку по ОБК и командиры лодок Северного флота. У них он назывался «прыжок дельфина». У нас этот прием назывался несколько прозаичнее – «однообзор».

При выполнении этого тактического приема командир обязан быть абсолютно уверенным в соблюдении мер безопасности при всплытии на перископную глубину, исключающих столкновение с кораблями из состава ОБК. На момент поднятия антенны РЛС подводная лодка должна быть ювелирно удифферентована, на ровном киле, без дифферента и крена и, по команде, немедленно погрузиться на безопасную глубину. Такой маневр требовал хорошей выучки экипажа.

Еще в период моего многолетнего старпомства, участвуя в многочисленных торпедных атаках по ОБК и ДЕСО на боевых лодках, я овладел этим приемом в совершенстве и, естественно, решил воспользоваться им. Тем более, что этому благоприятствовали темное время суток и небольшое волнение моря.

Атака длится уже минут двадцать, шум винтов групповой цели акустику удалось обнаружить на предельной дистанции более ста кабельтовых. Картинку относительного движения лодки и ОБК к этому времени я уже ясно представлял и был абсолютно уверен в соблюдении мер безопасности при всплытии под перископ. Командую боцману всплывать на глубину 9 метров с дифферентом три градуса на корму.

Маневр был выполнен безукоризненно, экипаж работал четко, никто не подкачал. В перископ ничего не наблюдаю, не видно даже звезд, небо затянуто тучами. Даю команду на применение режима «однообзор», и буквально через секунды у меня в руках калька, снятая с экрана РЛС. Расположение главной цели – крейсера в ордере понятно. Командую погружаться на безопасную глубину.

Дистанция до главной цели позволяет стрелять торпедой, но необходимо дождаться поворота ордера на новый курс. Напряжение нарастает, нервы на пределе, наступает самый ответственный момент торпедной атаки. Наконец, акустик, штурман, старпом и начальник РТС, практически одновременно, докладывают:

– Поворот цели!

Я и сам это понимаю по характеру изменения пеленга на цель.

Лодка находится в идеальной позиции залпа. Через минуту новый курс ордера определен, курсовой угол главной цели позволяет ее атаковать. Командую ввести данные стрельбы в торпеду. Вот он, момент истины, пора стрелять.

– Торпедный аппарат №2 «Товсь!».

Получаю доклад из первого отсека: «Товсь!» выполнено».

– Торпедный аппарат № 2 «Пли!»

Лодка вздрагивает, торпеда вышла, теперь все внимание на шумы винтов торпеды и главной цели. Акустик докладывает о совпадении пеленга на торпеду и цель, что радует. Но это еще ни о чем не говорит, необходимо наведение торпеды на цель.

Выполнив послезалповое маневрирование и убедившись в безопасном расхождении с последним кораблем охранения, всплываю в позиционное положение. Немедленно даю команду радистам установить связь с командиром дивизии контр-адмиралом Алексеевым Станиславом Георгиевичем, командный пункт и походный штаб которого находились на главной цели. Наконец, радисты докладывают:

– Установлена связь с командиром дивизии.

И буквально за этим:

– Командир приглашается к аппарату.

Мигом лечу в рубку радистов, сердце колотится от волнения, что-то мне сообщит комдив.

Но все нормально, принимаю радио от командира дивизии на УКВ ЗАС в слуховом режиме: «Торпеда наводилась на главную цель, поздравляю экипаж с успешной атакой. Торпеда поднята торпедоловом. Вам «добро» следовать в базу».

Не передать командирскую радость после успешной атаки, я думаю, со мной согласятся все командиры лодок, испытавшие подобное. Мысленно сам себе повторяю: «Ну вот, только сейчас ты стал настоящим командиром лодки».

Немедленно, по лодочной трансляции, довожу до экипажа поздравление командира дивизии с успешной атакой. Вижу счастливые и довольные лица подводников, не зря трудились, теперь и наша лодка в числе «умеющих» стрелять.

Экипаж лодки, особенно команда (матросы и старшины срочной службы), все может простить командиру, любой проступок, любую грубость, но не прощает две вещи: неумение выходить в торпедную атаку и неумение хорошо швартоваться на виду у других команд соседних лодок. Все командиры лодок это знают и стараются выполнять эти два действия как можно лучше.

Выгрузка практической торпеды с торпедолова в Балаклавской бухте

Фото из архива автора

Итоги сбор-похода подводились в Балаклавском доме офицеров. Особое внимание было уделено разбору торпедных атак по ОБК. Моя С-53 была отмечена в числе лучших лодок, выполнивших атаки на «отлично».