Полная версия

Полная версияОсмотреться в отсеках

Осенью 1981 года на Черноморский флот снова нагрянула инспекция Министерства обороны. 155-й бригады эта инспекция также коснулась. Вспоминаю внезапное контрольное учение по борьбе за живучесть, которое проводилось на нашей лодке в первом отсеке. Представители инспекции, электромеханических служб дивизии и бригады, комбриг и командир дивизии присутствовали на этом учении, которое было оценено на «отлично». Высокая оценка действий экипажа в процессе борьбы за живучесть подтвердила хороший уровень подготовки экипажа С-384.

Заканчивалась инспекция масштабными учениями сил флота, одним из эпизодов в которых было развертывание всех подводных лодок постоянной готовности 155-й и 153-й бригад в море для выполнения торпедных атак по отряду боевых кораблей (ОБК). По тревоге вышла в море и С-384, имея на борту две практические кислородные торпеды «53-65К».

После занятия заданного района наша лодка, соблюдая скрытность, начала поиск кораблей из состава ОБК в соответствии с тактическим руководством, который затянулся на сутки. Самое пристальное внимание командир уделял знанию точного места лодки. Были случаи на предыдущих учениях, когда потеря местонахождения в процессе длительного поиска ОБК являлась причиной выхода лодки за пределы заданного района. В итоге, командир не мог выйти в атаку из-за большой дистанции между лодкой и кораблями ОБК.

В нашем случае все шло по плану, место лодки командир знал надежно, экипаж подготовлен хорошо, корабельный боевой расчет (КБР) находился в полной готовности к атаке. Наконец из рубки акустиков поступил доклад об обнаружении шумов винтов групповой цели. По лодке немедленно была объявлена учебная тревога, и торпедная атака вступила в свою первую фазу.

Корабельный боевой расчет работал четко и профессионально. Вскоре был определен курс ОБК и ориентировочная дистанция до него, которая оказалась предельной – более ста кабельтовых. В процессе атаки я обратил внимание на заметное волнение нашего командира Алексея Полянина, что было, в принципе, естественной реакцией на выполнение такой ответственной инспекторской стрельбы. Но, как показали дальнейшие его действия, это волнение было каким-то уж слишком нервозным.

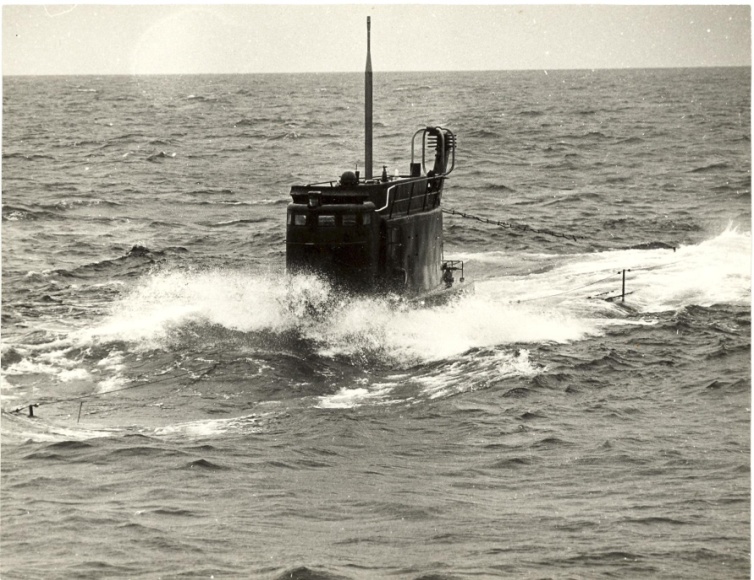

Срочное погружение

Фото: cont.ws

После сокращения предполагаемой дистанции до пятидесяти кабельтовых, командир решил подвсплыть на перископную глубину для ее уточнения с помощью радиолокационной станции (РЛС) в режиме «однообзор». Экипаж работал в процессе этого маневра в высшей степени слаженно, и вскоре командир располагал точной дистанцией до ОБК и знал расположение главной цели в ордере.

Дистанция до ОБК совпадала с предполагаемой, которую постоянно докладывал на главный командный пункт (ГКП) старшина команды акустиков мичман Евгений Андрющенко. Этот мичман был гениальным акустиком, он, по каким-то только ему понятным признакам, определял дистанцию до любой обнаруженной цели по уровню шумов винтов с точностью до двух-трех кабельтовых. Этот акустик был настоящей находкой для любого командира. Вот и в данном случае Евгений Андрющенко работал безукоризненно.

После погружения на безопасную глубину лодка оказалась практически в идеальной позиции залпа. Оставалось только дождаться очередного поворота цели, и можно стрелять торпедами. Но тут, неожиданно для всего личного состава КБР, командир дал снова команду на всплытие на перископную глубину, решив визуально в перископ обнаружить и уточнить местонахождение главной цели (крейсера «Адмирал Головко») в ордере. Не знаю, зачем командир принял такое решение, потому как и акустик, и мы, члены КБР, твердо были уверены в истинном пеленге на главную цель и постоянно докладывали его значение командиру.

Затем последовала целая цепь командирских ошибок. Атака выполнялась в светлое время суток, и всплытие под перископ, в непосредственной близости от кораблей охранения, грозило обнаружением ими нашей лодки, что, в свою очередь, автоматически приводило к неудовлетворительной оценке за стрельбу. Обнаружение лодки кораблями охранения означало ее потопление.

Было видно, что командир заметно нервничает, и после поднятия командирского перископа он как бы прилип к окуляру. Время шло, а командир все не давал команду на погружение, уж очень ему хотелось увидеть главную цель. Наконец, последовала команда погружаться на безопасную глубину, и командир объявил пеленг на главную цель, которую он, таки, обнаружил в перископ. Но этот пеленг не совпадал на семь градусов по данным акустика и КБР. Я как старпом настоятельно об этом докладывал командиру, но он был непреклонен в своем решении. Оставалось только подчиниться решению командира и действовать согласно его командам.

После ввода данных стрельбы, не дожидаясь поворота ордера на новый галс, последовал залп двумя практическими торпедами «53-65К», сектором, с углом растворения три градуса. Пеленг на торпеды и главную цель все так же разнился на эти злополучные семь градусов.

В итоге торпеды не наводились ни на одну цель из состава ОБК, атака была неудовлетворительная. Об этом результате мы узнали уже после всплытия от руководителя стрельбы. На командира было жалко смотреть, так он переживал эту свою неудачу. Уже немного позднее, после продолжительного и пристального рассмотрения визирной шкалы перископа, командир тихо произнес:

– Я, наверное, визуально ошибся в снятии пеленга на главную цель с визира на семь градусов.

Надо отдать должное мужеству этого человека, он не стал никого обвинять в неудачной стрельбе. По результатам инспекции капитан 3 ранга Алексей Полянин был снят с должности и назначен командиром на подводную лодку консервации в Одессе. Мне до настоящего времени искренне жаль этого порядочного офицера. Я думаю, что его просто сделали «козлом отпущения», надо было, видимо, какие-то кардинальные меры принять для получения общей положительной оценки бригаде по итогам инспекции.

В январе 1982 года С-384, в соответствии с планом боевой подготовки бригады, готовилась выполнять задачи боевой службы в Черном море. Для меня это была уже третья автономка. К тому времени я был довольно опытным старпомом, поэтому без особых проблем лодка была подготовлена к походу качественно и своевременно.

Командиром на С-384, после Алексея Полянина, был назначен капитан 3 ранга Александр Сигналов, который был всего на два года старше меня. Саша Сигналов полностью доверял мне, своему старпому, зная о моем многолетнем пребывании в этой должности. У нас сложились прекрасные взаимоотношения, и это способствовало поддержанию на С-384 высокой организации службы и успешному выполнению задач боевой подготовки.

Все торпедные стрельбы, положенные для ввода нового командира в линию, были к тому времени выполнены, в основном успешно, и Александр Сигналов был, в принципе, подготовлен к самостоятельному исполнению своих обязанностей.

Но, видимо, учитывая его небольшой командирский стаж, старшим на борту на период выполнения задач боевой службы был прикомандирован командир 155-й бригады капитан 1 ранга Анатолий Карлов.

Но вот все готово к походу, запасы на борту лодки пополнены до полных норм, позади все положенные проверки вышестоящими штабами, и С-384 скрытно, в темное время суток покинула пределы Балаклавской бухты. Сразу же после погружения в назначенной точке комбриг Анатолий Карлов вызвал командира лодки и меня в командирскую каюту, в которой он расположился, и провел инструктаж по порядку несения командирской ходовой вахты. Мне предстояло нести командирскую вахту, чередуясь с командиром через каждые шесть часов.

Сам комбриг предполагал свое участие в управлении лодкой только в самые ответственные моменты. Я так понимаю, что одной из задач, поставленных командиром бригады на период боевой службы, была подготовка меня, старпома, к исполнению должности командира лодки.

В отличие от предыдущих автономок, на этот раз нашей лодке не была поставлена задача поиска субмарин вероятного противника и ведения разведки в каком-то определенном районе. За месяц боевой службы С-384 должна была выполнить эти задачи скрытно, пройдя вдоль всего побережья Черного моря по кругу.

Митинг перед выходом С-384 на боевую службу

Фото из архива автора

Основной нашей заботой было осуществление тщательного контроля за местоположением лодки. Также, как и в предыдущих автономках, основным способом определения места был астрономический – по звездам. Но в период нахождения лодки в восточной части Черного моря с разрешения комбрига всплывали в позиционное положение и в светлое время суток для определения места лодки по солнцу. В этой части моря деятельность противолодочных сил вероятного противника и нашего флота не наблюдалась, и поэтому плавание лодки проходило в более спокойной обстановке. Были назначены традиционные астрономические расчеты, один из которых возглавлял и я.

Поставленные задачи боевой службы были выполнены, но обнаружения турецких подводных лодок на этот раз зафиксировано не было. За время этого похода я еще больше укрепил свои навыки в управлении лодкой в подводном и надводном (во время заряда АБ) положениях и по окончании боевой службы считал себя полностью подготовленным к исполнению обязанностей командира лодки.

Через несколько месяцев, после возвращения из этой автономки, моя подводная судьба вновь резко изменилась. В составе 155-й бригады, в тот период, базировались две подводные лодки 633-го проекта (С-36 и С-53), находящиеся в консервации. Весной 1982 года на флот пришла директива с указанием о расконсервации этих лодок и введении их в кратчайший срок в состав сил постоянной готовности.

Определение места ПЛ на боевой службе по солнцу

Фото из архива автора

На одну из этих подводных лодок, а именно на С-53, я был назначен командиром. Наступил абсолютно другой, более сложный и ответственный, период моей подводной биографии. Так, будучи еще в звании капитан-лейтенанта и имея за плечами двадцать девять лет жизненного опыта, сбылась, наконец, моя лейтенантская мечта – стать командиром подводного корабля.

«Ромео»

Средние подводные лодки 633-го проекта, по классификации НАТО «Ромео», были наиболее удачным проектом дизель-электрических подводных лодок, построенных в послевоенный период. От лодок 613-го проекта, на которых я до этого проходил службу, эти подводные корабли явно отличались в лучшую сторону. Гораздо большего водоизмещения, лодки 633-го проекта и по своим боевым возможностям превосходили их.

В носовом отсеке С-53 имелось шесть торпедных аппаратов, в кормовом – два, общий боезапас составлял 14 торпед. Для выхода в торпедную атаку и стрельбы торпедами на лодках 633-го проекта стояла на вооружении более совершенная система приборов управления торпедной стрельбой (ПУТС «Ленинград»).

Рабочая глубина погружения подводных лодок 633-го проекта составляла 270 метров. Не каждая атомная субмарина того времени могла погружаться на такую глубину. Кроме того, лодки 633 проекта имели на вооружении хорошую гидроакустическую станцию «Арктика-М» и сами были малошумными благодаря двум малошумным винтам, с шестью лопастями на каждом.

Бытовые условия на С-53 также были намного лучше, нежели на лодках 613-го проекта. Система кондиционирования воздуха в отсеках, удачное расположение приборов и механизмов способствовали созданию на лодке своеобразного подводного уюта, если можно так выразиться. Автономность лодок 633-го проекта составляла уже не 30, а 60 суток.

Всего в период с 1957 по 1961 годы на заводе «Красное Сормово» в городе Горький было построено двадцать лодок этого проекта. И практически почти все они были переданы, в различное время, в другие страны: Египет, Алжир, Китай, Болгарию, Сирию.

По некоторым данным, планировалось построить около 500 лодок этой серии. Очень жаль, что не построили. Лодки 633-го проекта могли заменить на флотах устаревший 613-й проект и с успехом поддержать боевую мощь дизельного подводного флота страны на многие десятилетия. Но, видимо, там – в «верхах» – наши «стратеги» думали немного иначе, нежели мы, подводники, и строительство субмарин 633-го проекта, по одной лишь этим «верхам» известной причине, было прекращено.

Формированием экипажа на С-53 занимался штаб 14-й дивизии совместно со штабом 155-й бригады. Мне оставалось только ожидать результатов, так как повлиять на процесс формирования я не мог. Собирали подводников по всей дивизии. Основной костяк команды был прислан из Феодосии с опытовой подводной лодки С-350, аналогичного проекта.

ПЛ С-53 у плавпирса в Балаклакой бухте

Фото: navy.su

С-350 – это та самая лодка, у которой был оторван первый отсек, по причине масштабной катастрофы на подводной лодке 641-го проекта в городе Полярный в конце 60-х годов. С-350 была ошвартована вторым корпусом к этой лодке, на которой произошел взрыв всего торпедного боезапаса в первом отсеке. В результате взрыва лодка 641-го проекта затонула у пирса со всем погибшим экипажем, а на С-350 сдетонировал боезапас в первом отсеке. Отсек был оторван, погибло до 80% экипажа.

Недостающих членов команды собирали, где придется. Некоторые командиры лодок просто избавлялись от недисциплинированных матросов. Были также не самые лучшие представители и от штабной команды, береговой базы и даже от музыкальной команды. Вот с таким «контингентом» мне предстояло расконсервировать лодку и служить в ближайшее время.

Но, как говорится, чем сложнее поставленная задача, тем интереснее ее выполнять. Буквально через несколько месяцев после окончания формирования экипажа все эти матросы и старшины стали настоящими подводниками, позабыв свое «тяжелое» штабное и музыкальное прошлое.

Носовой торпедный отсек ПЛ 633-го проекта

Фото: vladivostok.livejournal.com

Так, изгнанный за систематическое пьянство из штабной команды и переданный на мою лодку чертежник матрос Дзысь через полгода стал на С-53 одним из лучших рулевых-сигнальщиков, чему немало удивился начальник штаба бригады капитан 1 ранга Борис Сергеевич Костин на одном из выходов в море. Еще раз убеждаюсь в том, что прочный корпус делает даже из самых недисциплинированных матросов, при правильном воспитании, совершенно других людей.

Первым, кто представился мне по случаю назначения на должность из офицеров, оказался замполит капитан 3 ранга Миних Борис Дмитриевич. После беседы с ним, я уже тем был доволен, что Борис Дмитриевич не являлся выходцем из мичманов, а окончил в свое время Львовское политическое училище. Инженер-механиком на С-53 назначили капитана 3 ранга Виктора Давыдова, который, как выяснилось позже, был переведен с Северного флота на Черноморский с одной из лодок консервации и был в то время уже в предпенсионном возрасте.

Повезло со старпомом, на эту должность был назначен начальник РТС (радиотехнической службы) подводной лодки С-348 старший лейтенант Виктор Проскурин, который оказался отличным офицером и моим верным помощником. В последующем, после окончания командирских классов, Виктор Проскурин стал командиром лодки С-37 633-го проекта.

Остальные офицеры на С-53 назначались поочередно, и все они были молодыми лейтенантами – выпускниками училищ: штурман Олег Фадеев, минер Виктор Мурашов, лодочный врач Михаил Шариков, «движок» Евгений Копанев. Исключение составил только начальник РТС капитан-лейтенант Александр Даниленко, который был со мной одного года выпуска из училища.

Старшин команд также собирали по всей дивизии, причем ни одного из них я до момента назначения не знал. В основном от этих мичманов избавлялись другие командиры лодок по причине их пристрастия к «зеленому змию». Но, как

позже выяснилось, все эти мичманы оказались отличными специалистами, ну а ограждать их от «змия» было уже моей задачей, с которой я успешно справлялся. С благодарностью

вспоминаю этих мичманов – старшин команд: акустика Сергея Боброва, торпедиста Михаила Шестакова, моториста Алексея Ляшенко, электрика Григория Каширина, боцмана Александра Нарышкина, радиста Михаила Хачатряна.

Обучение и воспитание экипажа я начал с отработки задач легководолазной подготовки (ЛВП) на учебно-тренировочной станции (УТС) бригады. Заставил пройти ЛВП весь экипаж, никто не уклонился. Причем каждый элемент этой подготовки я выполнял первым. Легководолазную подготовку я считал мощным воспитательным средством, нигде так не чувствуется локоть товарища, как в тесной трубе торпедного аппарата при выходе на поверхность.

Расконсервация лодки была выполнена в течение месяца, с учетом одновременного формирования экипажа. Как выяснилось, практически все механизмы на С-53 находились в приличном состоянии, но было совершенно не ясно, как они поведут себя в море, особенно в подводном положении. Запомнился уникальный для того времени случай залива электролитом сухозаряженной аккумуляторной батареи, предварительно загруженной на борт С-53, с помощью специального устройства на хозяйственном пирсе бригады.

К этому времени мне было присвоено очередное воинское звание – капитан 3 ранга и появилась возможность «представиться», как требовал флотский этикет, по этому поводу, а заодно и по поводу назначения на должность командованию и командирам лодок бригады. Мероприятие это прошло все в том же ресторане «Шайба», и я был принят в дружный коллектив командиров лодок.

На тот момент я был самым молодым, по возрасту, командиром и был сразу взят под негласную опеку такими опытными и намного старшими коллегами, как: командир С-100капитан 2 ранга Борис Данилов, командир БС-153 капитан 1 ранга Валентин Веденеев, командир С-164 капитан 2 ранга Торцезий Межалис, командир С-74 капитан 2 ранга Владимир Жучков, командир С-157 капитан 2 ранга Владимир Полиневский, командир С-382 капитан 2 ранга Афанасий Болкун, командир С-376 капитан 2 ранга Михаил Горишный. В те годы было в порядке вещей служить на лодке до пенсии, многие из перечисленных командиров находились в должности более десяти лет. Каждый из них был личностью, и каждый пользовался огромным уважением со стороны всего личного состава бригады. После «представления» мне, опять же по неписаному правилу, было предоставлено персональное место за командирским столом в офицерской столовой бригады.

Наконец, позади швартовные испытания, и уже в июле 1982 года состоялся мой первый выход в море на вывеску и дифферентовку в качестве командира лодки. В целом, все прошло без замечаний, не считая моих, насквозь мокрых подмышек от волнения, все-таки впервые пришлось самостоятельно выходить из Балаклавской бухты.

Лодка долгое время не желала погружаться на перископную глубину без хода, пришлось моторами загонять ее под воду и производить дифферентовку на ходу. В конце концов, разобрались с нагрузкой, и последующие дифферентовки проходили, в основном, без особых проблем.

Уже на ходовых испытаниях, последовавших вслед за этим, я чувствовал себя значительно увереннее и с каждым выходом в море накапливал опыт командования лодкой. Старшим на борту все это время присутствовал вновь назначенный заместитель командира 155-й бригады капитан 2 ранга Борис Молодых, который старался не вмешиваться в мои действия, да я и не подавал повода для этого.

Все механизмы и приборы С-53 работали без замечаний, что радовало. Огорчение доставлял лишь постоянно блуждающий «нуль» сопротивления изоляции корпуса лодки. Пришлось обращаться за помощью к флагманскому инженер- механику бригады капитану 2 ранга Борису Ивановичу Цыпнятову, так как мой командир БЧ-5 Виктор Давыдов не мог ничего вразумительного на этот счет доложить. Общими усилиями вскоре удалось найти и устранить причины низкой изоляции корпуса. На самотек эту проблему пускать ни в коем случае было нельзя, потому как практически все возгорания и пожары, которые случались на подводных лодках, происходили именно по этой причине.

Своему инженер-механику я, как было заведено в нашей бригаде, также доверил на первых порах получение и хранение запасов спирта. Но вскоре, уже на первом рейдовом сборе в сентябре 1982 года, сильно об этом пожалел. С-53, как и другие лодки бригады, заняла свою точку в диспозиции, находясь в готовности к погружению на перископную глубину по сигналу «Воздушная опасность». При первом же погружении выяснилось, что командир БЧ-5 не смог прибыть в центральный пост из шестого отсека, в котором находилась его каюта, по причине полной «нетранспортабельности». Пришлось изъять у механика канистру со спиртом и передать ее старпому. С этого момента «товарищ Давыдов» (так я его стал называть) постоянно находился под моим неусыпным контролем. Но все-таки моменты его западания периодически, к сожалению, повторялись, пока его не заменили через полгода на капитана 3 ранга Алексея Рудь.

Новый инженер-механик оказался специалистом блестящим, с его прибытием на лодку прекратились недоразумения с дифферентовками лодки и блуждающими «нулями» сопротивления изоляции корпуса. Но вскоре выяснилось, что и Алексей Рудь оказался подвержен воздействию «зеленого змия», но был более управляем по сравнению с предыдущим командиром БЧ-5. От хранения спирта и его пришлось также отстранить, как говорится, от греха подальше.

Я так думаю, что пристрастие к «змию» – это «профессиональная» черта многих инженер-механиков, связанная с получением на складе и хранением месячной нормы лодочного спирта («шила»).

Макароны «по-флотски»

По окончании рейдового сбор-похода моя С-53 была поставлена в док ПД-16 в Южной бухте Севастополя. К этому времени ходовые испытания были успешно завершены, и лодка была готова к отработке курсовых задач. Но так как С-53 не была в годовом плане доковых ремонтов, было принято решение отдоковать ее в появившемся свободном «окне».

Постановка в док прошла без замечаний, экипаж лодки временно разместился в Севастопольской 153-й бригаде подплава, и все силы команды были сосредоточены на обеспечении огневых работ и чистке цистерн и корпуса лодки. Вначале все шло по плану. Я совместно с командиром БЧ-5, как положено, «представился» доковому строителю Бондаренко Ивану Михайловичу и командованию дока.

Казалось, что ничто не предвещало каких-либо задержек работ по ремонту забортной арматуры лодки. Но вскоре мы стали замечать, что доковый строитель Бондаренко Иван Михайлович (по прозвищу – «БИМ»), неплохой, в целом, специалист, был подвержен все тому же пристрастию к «зеленому змию».

ПЛ С-53 в ПД-16

Фото: navy.su

Практически ежедневно он появлялся в доке под легким «шафе» и к концу рабочего дня, как говорится, «лыка не вязал». Появились задержки в графике доковых работ. А вскоре выяснилось, что баллоны для воздуха высокого давления (ВВД), часть из которых располагалась в киле лодки, подлежат очередному освидетельствованию. Работы эти были серьезными и требовали немалых усилий как со стороны экипажа, так и со стороны завода.

Доковый ремонт явно затягивался, Иван Михайлович с работами по освидетельствованию баллонов, по причине своего постоянного нерабочего состояния, не торопился. Пришлось мне предпринять неординарные меры, вплоть до обращения к директору 13-го СРЗ и вскоре доковый строитель был заменен. Демонтаж баллонов стал продвигаться намного быстрее, остальные доковые работы были практически завершены.

Командование бригады и дивизии, естественно, знало о всех проблемах с доковым ремонтом С-53, и электромеханические службы предпринимали все усилия для своевременного завершения работ, связанных с освидетельствованием баллонов ВВД.

В зимний период учебного года, как всегда, активизировалась деятельность политических органов дивизии. Этот период как раз отводился на ежегодную отработку первых курсовых задач всеми подводными лодками дивизии. Задача № 1, которая называлась «Организация подводной лодки и подготовка ее к плаванию», являлась одной из главных в системе подготовки экипажей подводных лодок, от качества отработки которой зависел дальнейший успех их боевой деятельности.

И именно на этот период политорганы планировали, в основном, свои мероприятия, такие как партийные конференции, различные встречи, диспуты, конкурсы художественной самодеятельности и прочие, отнимая время, выделяемое для подготовки подводников. Летом эти «инженеры человеческих душ» значительно снижали свою работоспособность, по причине массового их нахождения в отпусках.