Полная версия

Полная версияОсмотреться в отсеках

Фото из архива автора

Поздновато мы прибыли в Ленинград, сказались все непредвиденные задержки на пути следования. У моих офицеров и мичманов появилась возможность, соблюдая очередность, позвонить своим родным из Ленинградского междугородного переговорного пункта. Матросы и старшины срочной службы смогли отправить свои письма родителям и друзьям.

Наконец, решение по нам было принято, доковую операцию по выходу С-53 из дока надлежало провести в Кронштадте. Переход осуществлялся в ночное время суток, в период разведения невских мостов. В Финском заливе «эшелон» следовал за ледоколом. По выходе из дока лодка ошвартовалась у одного из пирсов Кронштадтской бригады подплава.

В Кронштадте также пришлось задержаться на несколько суток по причине подготовки С-53 к переходу в Усть-Двинск. Непосредственная подготовка материальной части и экипажа заключалась в зарядке аккумуляторной батареи своими машинами и предварительном приготовлении лодки к переходу по Финскому заливу и Балтийскому морю.

Все многочисленные ящики с экспортным ЗИПом были выгружены на буксир Балтийского флота еще до начала доковой операции по выходу лодки. Буксир этот должен был доставить наши ящики в Усть-Двинск по пути следования в польский город Гданьск, в котором планировался его доковый ремонт. В качестве охраны нашего ЗИПа я, на свой страх и риск, отправил с буксиром старшину команды акустиков мичмана Леонида Кацай и матроса срочной службы.

Время показало, что я был прав, приняв такое решение. Неизвестно, что могло произойти с сохранностью ЗИПа, так как буксир, по неизвестной мне причине, проследовал в порт Гданьск без захода в Усть-Двинск и задержался там, в доке, на полтора месяца. А ведь в ящиках с ЗИПом находились очень ценные вещи, вплоть до стрелкового оружия и боеприпасов к нему, подлежащих передаче сирийской стороне.

Все это время мичман Кацай и матрос срочной службы находились на буксире и добросовестно охраняли наше имущество. Надо отдать должное капитану буксира, который поставил моего мичмана и матроса на котловое довольствие, без продовольственных аттестатов, и предоставил им каюту для проживания. Мои «охранники» не имели права даже выходить в город: ни документов, ни денег у них с собой не было.

По окончании докового ремонта буксир доставил их в Усть-Двинск и, наконец, выгрузил наш ЗИП в целости и сохранности вместе с «охранниками». Все это происходило позже, а пока С-53 готовилась к переходу в Усть-Двинск. Флагманским штурманом Балтийского флота были приняты зачеты от меня и моего штурмана старшего лейтенанта Олега Фадеева по знанию правил плавания по Финскому заливу и Балтийскому морю.

Наконец, все было готово, и в начале декабряС-53 вышла из Кронштадтской гавани и взяла курс на Усть-Двинск. Первые мили перехода пришлось следовать по Финскому заливу, сплошь покрытому льдом толщиной до десяти сантиметров.

Впервые мне пришлось командовать подводной лодкой, идущей в надводном положении, в качестве ледокола. Стоял неимоверный шум и треск от ломающегося льда, все было непривычно в этом необычном плавании.

Я знал, что в районе ватерлинии легкий корпус моей лодки усилен так называемым ледовым поясом, но все равно опасался последствий этого экстремального перехода. И, как выяснилось позже, опасался не напрасно. В ходе докового осмотра в рижском доке и замены винтов лодки на экспортный четырехлопастной вариант выяснилось, что родные шестилопастные винты оказались сплошь покрыты зазубринами и непригодными к дальнейшему использованию. Причиной порчи винтов стал наш ледовый переход по Финскому заливу. Легкий корпус лодки в результате этого похода не пострадал.

Плавание в ледовых условиях продолжалось недолго. Буквально через несколько миль лодка вышла на чистую воду, и дальнейший переход проходил уже в нормальных морских условиях. Через двое суток С-53 благополучно прибыла в конечный пункт следования – порт Усть-Двинск и ошвартовалась у пирса, предназначенного для экспортных и учебных подводных лодок.

Город Усть-Двинск, окраинный район Риги, располагался рядом с другим рижским районом Болдерай, в устье реки Даугава (Западная Двина). Этот небольшой городок с населением около десяти тысяч человек в советское время являлся базой для кораблей 78-й бригады ОВРа и подводных лодок консервации 107-го отдельного дивизиона. Здесь же располагался и учебный центр для иностранных военных моряков.

С-53 временно вошла в состав 107-го ОДНПЛ, который, в свою очередь, входил в состав 78-й бригады ОВРа. В одной из казарм дивизиона подводных лодок для моей команды был выделен кубрик, а офицеры и мичманы С-53 расположились в каютах на плавказарме, ошвартованной неподалеку от нашей лодки.

Уже в Усть-Двинске мы узнали, что ремонт и подготовка балтийской лодки С-101, которая должна передаваться сирийской стороне одновременно с моей С-53, задерживается на неопределенное время. Вот так получилось, что черноморская лодка, при одновременном старте с балтийской, успела отремонтироваться, перейти в Усть-Двинск и на тот момент находилась в полной готовности к обучению сирийских экипажей.

Но мы еще не знали о планах использования нашей лодки в процессе обучения сирийских подводников, эти планы были доведены до нас в начале 1985 года. А пока мой экипаж осваивался на новом месте и готовился к встрече Нового, 1985 года.

Перед самым Новым годом мне поступил доклад от начальника медицинской службы лодки старшего лейтенанта Михаила Шарикова о том, что приблизительно пятая часть продуктов в лодочной провизионке, предназначенная для перехода, осталась неиспользованной.

Произошел небывалый случай незапланированной экономии продуктов. Обычно излишков продовольствия на лодке не было, а чаще всего наблюдалась недостача. Вот что значит вовремя отстранить от заведования провизионкой нечистого на руку баталера.

Способствовала этой экономии и наша необычная «рыбалка» в Цымлянском водохранилище. Вводимые «рыбные дни», после обмена тушенки на рыбу, несомненно помогли сохранить значительную часть продуктов.

К этому времени экипаж уже стоял на довольствии в 107-м ОДНПЛ, и я приказал все самое лучшее, кроме вина, выдать на новогодний стол для команды, а остальные продукты поделить между офицерами и мичманами поровну.

Сразу после Нового года наши семьи, по возможности, стали приезжать в Усть-Двинск. Командование дивизиона выделило офицерам и мичманам моей лодки служебные квартиры.

Вскоре прилетела самолетом и моя семья. Мне дали двухкомнатную квартиру на первом этаже двухэтажного старого дома с печным отоплением. Но, как говорится, «не до жиру, быть бы живу». Прожили мы в этой квартире благополучно до осени 1985 года.

«Делай, как я»

Уже в начале января 1985 года состоялась наше первое знакомство с сирийскими офицерами, проходящими обучение в учебном центре Усть-Двинска. Знакомство это произошло в кабинете торпедной стрельбы 107-го ДНПЛ, в котором я проводил плановую тренировку своего корабельного боевого расчета. В кабинет неожиданно вошла группа советских и сирийских офицеров, среди которых, как выяснилось, находились преподаватели учебного центра, командование сирийских экипажей и бригадный адмирал ВМС Сирии. Представитель учебного центра, по старшинству, представил мне сирийских подводников.

Командиры сирийских экипажей капитаны 3 ранга Шавкат и Махмуд оказались моими сверстниками, а их комбриг бригадный адмирал Ибрагим намного старше. После первых минут визуального осмотра друг друга, рукопожатия и взаимного знакомства с остальными сирийскими офицерами адмирал Ибрагим попросил меня оценить умение командира сирийского экипажа капитана 3 ранга Шавката выходить в торпедную атаку на нашем тренажере.

Этот сирийский командир, как выяснилось позже, был лучшим среди своих подводников и впоследствии принимал мою С-53, как имеющий право выбора. Сирийские офицеры довольно сносно разговаривали по-русски, два года учебы в учебном центре, видимо, пошли им на пользу. Присутствовали практически все члены сирийского КБР, кроме торпедного электрика, вместо которого на торпедном автомате стрельбы работал мой старшина.

Учебная атака, выполненная сирийским командиром, была довольно сырой и далекой от совершенства. Мой торпедный электрик весь вспотел, выполняя беспорядочные команды чужого командира. «Ну как атака?» – последовал мне вопрос по ее окончании от сирийского адмирала. Я не стал заострять внимание арабов на ошибки при выполнении этой учебной торпедной стрельбы и счел нужным похвалить умение сирийского командира выходить в атаку. И правильно поступил, сирийские подводники с благодарностью попрощались со мной и, довольные своим «умением», убыли в учебный центр. Таким образом, контакт с моими будущими подопечными был налажен, и он заложил основу будущих наших дружеских взаимоотношений.

Наступал самый ответственный период деятельности моего экипажа – практическое обучение одновременно двух сирийских экипажей. С-101 по-прежнему находилась у стенки завода в Лиепае, и неизвестно, когда ожидалось ее прибытие в Усть-Двинск. В связи с этим обстоятельством и было принято решение использовать для обучения сирийцев мою лодку, не дожидаясь окончания ремонта С-101.

Передача обеих наших лодок сирийской стороне планировалась, по контракту, в 1985 году, сразу после окончания процесса практического обучения их экипажей. Переход в порт Тартус должны были осуществить уже сами сирийские подводники при участии наших инструкторов. Мы тогда еще не знали, что планы эти в скором времени в корне изменятся. А пока моему экипажу предстояло выполнять приказание вышестоящего командования и начать обучение сирийских экипажей, начиная с первой курсовой задачи, которая называлась «Организация подводной лодки и подготовка ее к плаванию».

Интересную позицию заняло командование 107-го дивизиона, в состав которого моя лодка временно входила. Позиция эта заключалась в абсолютном неучастии командира дивизиона и штаба в подготовке С-53 к процессу обучения арабов. С момента прибытия лодки в Усть-Двинск в декабре 1984 года на ней не соизволил побывать ни один офицер из штаба этого дивизиона. Видимо, комдив капитан 1 ранга Дмитрий Гнатюк считал, что С-53 являлась черноморской лодкой, и не хотел брать на себя лишнюю ответственность за возможные промахи в деятельности моего экипажа.

Единственно, кто принимал некоторое участие в подготовке моей лодки, был командир 178-й бригады ОВРа контр-адмирал Геннадий Калайда. Участие это заключалось в оказании помощи в размещении и встрече на комбриговской «Волге» многочисленных комиссий Черноморского флота, которые неоднократно посещали Усть-Двинск с целью проверки хода подготовки С-53 к передаче сирийской стороне.

Опытнейший в прошлом подводник контр-адмирал Геннадий Михайлович Калайда, прослуживший много лет на подводных лодках Тихоокеанского флота, по-отечески отнесся ко мне, молодому командиру. Этот убеленный сединами адмирал крупного телосложения обладал редким даром флотского юмора. Ему прощались некоторые нецензурные выражения, которые он частенько употреблял как в обычном разговоре, так и в процессе выступлений на различных политических мероприятиях, проводимых в бригаде. Причем адмирал Калайда не стеснялся в своих выражениях даже женщин, такой он был, и таким его любила вся бригада.

Командиры лодок 107-го дивизиона рассказывали мне, как однажды один высокопоставленный политработник Балтийского флота, в процессе очередной проверки бригады, поинтересовался у комбрига, знает ли он байку, сложенную о нем: «На бригаде, как всегда, ходит пьяный Калайда». На что Геннадий Михайлович ответил ему:

– Мне больше нравится другая байка: «На бригаде, иногда, ходит трезвый Калайда».

Проверяющий политработник засмеялся, махнул рукой и оставил в покое заслуженного подводника.

Вот и теперь комбриг Калайда вызвал меня к себе в кабинет и спросил:

– Командир, ты сам и твой экипаж готов обучать арабов?

Что я мог ответить адмиралу?

– Конечно, готов, обучим, куда мы денемся.

– Хорошо, если понадобится помощь, обращайся, помогу.

На этом инструктаж закончился.

Началась, пожалуй, самая необычная отработка задачи № 1 на моей лодке, которая затянулась почти на три месяца. Отрабатывали мы элементы задачи попеременно с каждым сирийским экипажем через день. Причем для того, чтобы все показные мероприятия по задаче проводились качественно, без жалоб арабов, приходилось тренироваться в вечернее и даже иногда в ночное время. Каждый рабочий день недели был занят обучением сирийских подводников, причем арабы имели возможность отдыхать через день, а мы вынуждены были трудиться без перерыва.

В целом процесс обучения протекал спокойно, без особых эксцессов. Но иногда возникали недоразумения. Так, еще в начале обучения, сирийцы потребовали убрать с лодки всех матросов и старшин срочной службы, плохо разговаривающих на русском языке. А таких на лодке было в то время немало, особенно выходцев из среднеазиатских республик.

Замену этим матросам присылал Черноморский флот, теперь уже командиры лодок нашей Балаклавской бригады вынуждены были расставаться с хорошими подводниками, отбор был жесткий. Меняли время от времени также некоторых мичманов и даже офицеров.

Так, вскоре по прибытии лодки в Усть-Двинск, командир БЧ-3 старший лейтенант Виктор Мурашов, которого я воспитывал с лейтенантов, был назначен на другую должность с повышением. Вместо него прислали из Севастополя минера, которого пришлось убрать с лодки буквально через две недели за драку в центральном посту с подчиненным торпедным электриком в присутствии арабов. Инцидент замяли, но минера пришлось заменить.

Некоторые теоретические занятия с командирами и старшими помощниками сирийских экипажей я проводил на плавказарме (ПКЗ), ошвартованной к пирсу неподалеку от С-53. Для этой цели мне была выделена на этой ПКЗ каюта «люкс». В процессе занятий мы беседовали на разные темы, в том числе и на бытовые.

Угощал я сирийских офицеров обычно чаем. Однажды командир арабского экипажа капитан 3 ранга Шавкат поинтересовался, какой у меня оклад денежного содержания? Я ответил: «Немногим более четырехсот рублей». Мой ответ буквально поразил арабского офицера: «Как же ты живешь на эти деньги? Я получаю пять тысяч рублей в месяц, и то не хватает этих денег на жизнь». С этого момента сирийские офицеры уже сами угощали меня хорошим кофе.

Получая такие деньги, арабы занимались несколько необычным «бизнесом». Они скупали в магазинах Риги и Усть-Двинска все, что можно было отправить в Сирию в контейнерах, с целью последующей перепродажи всего этого имущества у себя на родине.

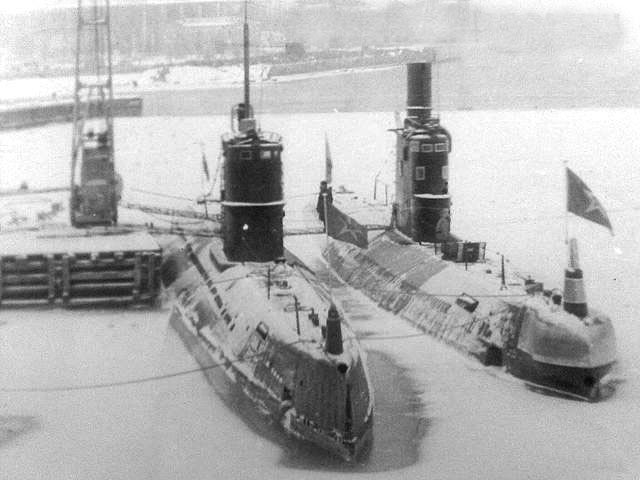

Усть-Двинск. Плавказарма, на которой проживали офицеры и мичманы С-53

Фото из архива автора

Однажды я побывал в гостях у командира Шавката на его квартире в Учебном центре. Принимал меня сирийский командир с супругой на кухне, предварительно извинившись за неудобства. Как выяснилось, обе жилые комнаты его квартиры были практически полностью забиты мебелью, пианино, роялями, холодильниками и другими вещами, которые были приготовлены для отправки в Сирию.

Уже находясь в Тартусе в качестве инструктора, я узнал от тех же арабских офицеров, что этот так называемый «бизнес» был им необходим для поддержания семейного бюджета. «Большие» деньги сирийцы, оказывается, получали только в СССР, а у себя на родине довольствовались очень даже скромным денежным довольствием.

Адмиральский эффект

Практически весь период отработки сирийскими экипажами курсовой задачи № 1 С-53 находилась у пирса без движения, в условиях ледовой обстановки. С начала января до апреля устье реки Даугава сковал лед толщиной до тридцати сантиметров.

Непривычно было нам, черноморцам, наблюдать свою лодку в этом ледовом плену. По этому льду мы ходили вокруг лодки, и мне приходилось заставлять делать приборку на нем, не допуская разлития нефтесодержащих жидкостей. На С-53 была в строю паровая система, и обогрев отсеков лодки осуществлялся посредством пара, подаваемого по береговым коммуникациям. В этом плане в 178-й бригаде ОВРа все было налажено, суровые зимние условия этого требовали.

И только в конце апреля появилась возможность выходить в море для отработки задачи № 2 – «Плавание подводной лодки в надводном и подводном положении». К этому времени река Даугава и Рижский залив полностью очистились ото льда и все элементы первой курсовой задачи с обоими сирийскими экипажами были успешно отработаны.

Так как я со своим экипажем, после ремонта и перехода в Усть-Двинск, задачу № 2 еще не сдавал, необходимо было устранить этот пробел. С этой целью был спланирован трехсуточный выход С-53 в Рижский залив для ее ускоренной отработки. Все делалось в авральном режиме, так как балтийская лодка С-101 по-прежнему находилась у стенки завода в Лиепае, и моей лодке предстояло отрабатывать морскую часть второй курсовой задачи, опять же попеременно, с каждым сирийским экипажем.

На этом трехсуточном выходе в море я успел отработать все элементы задачи № 2, а принимал ее начальник штаба 107-го ДНПЛ в единственном числе, без штаба и чисто формально. Командир дивизиона капитан 1 ранга Дмитрий Гнатюк и в этом случае уклонился от ответственности за возможные промахи моего экипажа.

Без особых проблем С-53 выполнила даже такие сложные элементы задачи, как срочное погружение из-под работающих дизелей, аварийное всплытие, плавание в режиме работы дизеля под водой (РДП). В итоге задача была принята с оценкой «хорошо», и лодка была готова к обучению арабов в море.

Усть-Двинск. С-53

(правая) в

ледовом плену

Фото из архива автора

Легководолазную подготовку сирийские экипажи прошли в учебном центре, и после размещения в отсеках лодки второго комплекта средств защиты и спасения личного состава С-53 приступила к выполнению самого ответственного этапа их обучения – отработке элементов второй курсовой задачи в море.

Все проходило, до определенного момента, по плану. Поочередно я вывозил сирийских подводников в Рижский залив и, по разделениям, соблюдая все возможные меры безопасности, показывал арабам наши действия по отработке элементов задачи вначале в надводном, а затем и в подводном положении. Командование обоих сирийских экипажей беспрекословно подчинялось всем моим требованиям и благоговейно наблюдало за всеми действиями штатного экипажа С-53. Для них все было ново в этом процессе становления подводниками. При первом же погружении на безопасную глубину тридцать метров (глубина Рижского залива составляла сорок метров) я поочередно посвятил всех арабов в подводники, заставив выпить по плафону балтийской воды.

Но вот, уже ближе к концу отработки задачи, в море решил выйти с одним из экипажей сирийский комбриг бригадный адмирал Ибрагим. До этого момента он, по неизвестной причине, отсиживался на берегу.

Как обычно, вышли из базы, удифферентовались в районе и некоторое время осуществляли плавание на перископной глубине. Неподалеку от лодки находился рыболовный сейнер, который занимался ловом рыбы. Я не погружался на безопасную глубину, ожидая выхода сейнера из полигона, предназначенного для отработки подводных лодок.

Этот сейнер увидел в зенитный перископ, который на лодке 633-го проекта располагается рядом с командирским перископом, и сирийский адмирал. Акустик хорошо прослушивал шумы винтов этого сейнера, в центральный пост периодически поступали доклады по лодочной трансляции о изменении пеленга на цель.

Я объявил боевому информационному посту (БИП) готовность № 1 и приказал определить курс и скорость сейнера. И тут адмирал Ибрагим неожиданно предложил выйти в учебную торпедную атаку по этому сейнеру силами сирийского корабельного боевого расчета. Уж очень ему, видимо, не терпелось увидеть в деле своего лучшего командира Шавката.

Пришлось согласиться с просьбой сирийского комбрига и учебная торпедная атака началась. После команды: «Торпедные аппараты № 1 и 2 к выстрелу приготовить условно», адмирал Ибрагим снова вмешался в ход атаки, изъявив желание произвести фактическую стрельбу «пузырем». Торпедные аппараты до этого неоднократно простреливали воздухом и водой при стоянке лодки у пирса. В море эти действия еще не производили. Не считая стрельбу «пузырем» чем-то неординарным, я отдал приказание в первый отсек на приготовление торпедных аппаратов № 1 и 2 к выстрелу. Торпедный боезапас в тот момент на лодке отсутствовал.

Учебная торпедная атака сейнера продолжалась, все внимание сирийского КБР было обращено на определение элементов движения цели. Я в это время продолжал наблюдать в командирский перископ за сейнером, заботясь, прежде всего, о навигационной безопасности лодки.

Через некоторое время от моего боцмана мичмана Станислава Довганя, который управлял горизонтальными рулями, поступил доклад:

– Лодка погружается, дифферент растет на нос, глубина 12 метров.

Немедленно командую, прервав торпедную атаку:

– Оба мотора «малый вперед», рули на всплытие. Боцман всплывай на 9 метров. Командиру БЧ-5 удифферентовать подводную лодку на перископной глубине.

И тут же в первый отсек:

–Закрыть передние крышки торпедных аппаратов№ 1 и № 2.

Я понял, что причиной нарушения дифферентовки лодки стали именно торпедные аппараты, которые не были, как положено, заполнены водой перед выходом лодки в море. Мои торпедисты, под руководством уже третьего по счету командира БЧ-3, решили заполнить торпедные аппараты водой, в процессе приготовления их к выстрелу, путем приоткрытия передних крышек. Эта грубая ошибка и привела к тому, что в торпедные аппараты было принято несколько тонн воды, и лодка, получив отрицательную плавучесть, начала погружаться с дифферентом на нос.

Тем временем боцман продолжает докладывать о медленном погружении лодки. Инженер-механик пытался удифферентовать лодку путем перегонки балласта из носа в корму и откачки воды из уравнительной цистерны главным осушительным насосом (ГОНом), но положительного результата достигнуто не было, лодка продолжала погружаться.

Командую:

– Оба мотора «средний вперед», приготовиться продуть «среднюю» (среднюю группу цистерн главного балласта).

Тут же очередной доклад боцмана:

– Глубина 20 метров, лодка погружается, дифферент отходит к нулю.

Самое опасное, что могло произойти, если не предпринять экстренных мер по всплытию, это перспектива коснуться килем лодки грунта и, тем более, зарыться в ил, толщина слоя которого в этом районе Рижского залива составляла шесть метров. Перспектива эта, естественно, меня абсолютно не устраивала.

Я и сам вижу по глубиномеру, что лодка продолжает погружаться. Как можно спокойнее, насколько возможно в данной ситуации, командую:

– Продуть «среднюю».

Полный ход моторами не даю, опасаясь за работу батарейных автоматов и поднятые выдвижные устройства. После продувания средней группы цистерн главного балласта лодка продолжает погружаться, глубина уже 30 метров. Командую уже более резким голосом:

– Продуть балласт аварийно!

Старшина команды машинистов трюмных мичман Николай Басанец и командир БЧ-5 капитан 3 ранга Владимир Гусаров одновременно открывают клапаны аварийного продувания носовой и кормовой групп цистерн главного балласта. В центральном посту слышен свист и шипение воздуха высокого давления, подаваемого в цистерны.

Понятно, что ситуация критическая, тут уже не до арабов и, тем более, не до учебной торпедной атаки, моя задача не дать лодке коснуться грунта. Наконец, на глубине 35 метров лодка «стала», погружение прекратилось, и через некоторое время вначале плавно, а затем быстро начала всплывать.

На поверхность лодка буквально выскочила, но, что характерно, на ровном киле. Первым делом я бросился искать в перископ злополучный сейнер, не хватало еще, вдобавок ко всему, протаранить его. Поэтому тут же приказал открыть клапаны вентиляции концевых групп цистерн главного балласта с целью погрузиться в позиционное положение и быть в готовности к уклонению от таранного удара.

Сейнера, к счастью, к этому времени в полигоне уже не оказалось, он удалялся к выходу из Рижского залива. И только после этого я обратил, наконец, внимание на арабского адмирала Ибрагима. Такого насмерть перепуганного человека я еще, пожалуй, не видел, его буквально трясло. Сирийский комбриг вдруг закричал истошным голосом:

– Командир, в базу!!! В базу!!!

Не знаю, что он подумал, чего так испугался, наверное, уже мысленно прощался с жизнью. Надо же было этому аварийному всплытию произойти именно на его первом выходе в море.

Как ни пытался я успокоить адмирала Ибрагима, все было бесполезно. Он твердил только одно: «В базу, в базу!». Пока шли в базу, сирийский комбриг немного успокоился. Я подробно объяснил ему, что на подводной лодке всякое может произойти, главное то, что командир не должен теряться и паниковать, а грамотно и быстро действовать в каждой аварийной ситуации.