Полная версия

Полная версияРусская армия 1812 года. Устройство и боевые действия

И вот донесение Кутузова Императору от 23 августа 1812 года о выборе позиции для сражения при Бородино:

“Позиция, в которой я остановился при селе Бородине, в 12 верстах впереди Можайска, одна из наилучших, которую только на плоских местах найти можно. Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить посредством искусства. Желательно, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, в таком случае я имею большую надежду к победе; но ежели он, найдя мою позицию крепкою, маневрировать будет по дорогам, ведущим к Москве, тогда должен буду идти и стать позади Можайска, где все сии дороги сходятся… Вчера неприятель ни шагу вперед движения не сделал. Сего дня казачьи наши форпосты от меня в 30 верстах, и боковыя дороги наблюдаются весьма рачительно…Важных дел еще не происходило, и неприятель удерживается в большом к нам почтении”.

При оценке обстановки обращают внимание и на погоду, от неё тоже многое зависит. Даже обыкновенный дождь мог сорвать сражение. Он гасил запальные фитили и подмачивал порох, что затрудняло стрельбу, а грязь мешала правильному движению строя. (Когда в августе 1812 года под Москвой зарядили по-осеннему холодные дожди, Наполеон дал своим маршалам слово прекратить наступление, если ненастье продлится до 23 числа. Однако, погода улучшилась на четыре дня, и только 27-го августа, наутро после Бородинского сражения, опять пошёл дождь).

Одновременно оцениваются и свои войска. Уточняются занятые ими рубежи, подсчитывается количество людей, оружия, боеприпасов, сапёрного и медицинского имущества, и всего остального, что положено войскам иметь для боя. Особое внимание командир и штаб обращают на здоровье и боевой дух офицеров и солдат. Давно известно, что сплоченные и уверенные в себе бойцы не знают страха перед врагом.

Не стоит думать, что оценка своих войск – простое дело. Командиры обычно не склонны откровенничать о маленьких тайнах своих частей. Наполеон перед Бородинским сражением дважды провёл общую перекличку всей армии, чтобы выявить всех боеспособных солдат. У русских тоже были проблемы. В Бородинском сражении войска понесли очень большие потери, обескровленные полки нужно было свести в батальоны, командиры сменились, прежняя организация войск и их учёт нарушились.

И вот приказ № 89 по 1-й Западной армии от 29 августа [по ст. стилю] 1812 года:

“… Полки, в коих менее 300 рядовых во фронте [строю], сформировать немедленно из двух баталионов в один… Кавалерии исполнить тоже, и господам корпусным начальникам рапортовать в скорейшем времени, какие именно полки пехотные сформированы в баталионы, и кавалерийские – во сколько эскадронов…

…Не взирая на неоднократно отданныя приказания о доставлении сведений о потере в сражении 26-го Августа, и по сие время от некоторых корпусов оных не имеется. Господин Главнокомандующий сим вновь подтверждает господам корпусным начальникам, немедленно прислать о убитых, раненых и без вести пропавших штаб- и обер-офицерах имянные списки, и о нижних чинах ведомости…

Подлинный подписал: Начальник Главнаго штаба, артиллерии генерал-майор Ермолов”.

Уяснив боевую задачу и разобравшись в обстановке, командир должен принять решение, как действовать. Это его исключительное право и обязанность. Решение может оказаться плохим или хорошим (за плохое потом спросят), но оно должно быть принято обязательно (см. статью 26 «Учреждения…»). Уклоняться от принятия решения, пускать дело на самотёк командир не имеет права, как бы ни мучителен был выбор.

Рисунок 4–2. Военный совет в Филях. Художник А. Кившенко

Помощники рассказывали, как ночью после решения военного совета в Филях об оставлении Москвы, они слышали из комнаты Главнокомандующего сдавленные рыдания.

Принять решение, это значит не просто сказать да или нет. Нужно чётко изложить план действий и поставить задачи войскам. На это предусмотрен специальный документ – диспозиция.

“Диспозиция для 1-й и 2-й Западных Армий, при селе Бородино расположенных.Августа 24 дня 1812 г.Армии, присоединив к себе все подкрепления, от Калуги и Москвы прибывшия, ожидают наступления неприятельскаго при селе Бородино, где и дадут ему сражение.

Армии расположены в позиции следующим образом, начиная с правого фланга:

2, 4, 6 и 7-й пехотные корпуса и 27 пехотная дивизия, находящаяся на левом фланге, составляют корде-баталь и расположены в две линии.

За ними расположатся кавалерийския корпуса, имеющия вступить в ордер-де-баталь в полковых колоннах следующим образом:

за 2-м пехотным корпусом 1-й кавалерийский,

за 4-м 2-й кавалерийский,

за 6-м 3-й кавалерийский,

за 7-м 4-й кавалерийский, т. е. все кавалерийские полки 2-й армии.

В центре боевого порядка, за кавалерийскими корпусами, стоят резервы в батальонных колоннах на полных дистанциях в две линии, а именно: в первой линии 3-й пехотный корпус, а за ним 5-й (или Гвардейский) корпус и сводные Гренадерские баталионы 4-ой, 17-ой, 1-ой и 3-ей пехотных дивизий.

2-я Гренадерская дивизия и сводные Гренадерские баталионы 2-й Армии становятся за 4-м кавалерийским корпусом и составляют резерв 2-й Армии.

Егерские полки 1-й Армии, ныне в аръергарде находящиеся, равно и те, которыя стоят в корде-баталии, по мере отступления первых к сему корде-баталю, проходят за оный и идут на правый фланг Армии за 2-й пехотный корпус, где и поступают частию для занятия лесов, на правом фланге находящихся, и частию для составления резерва праваго фланга Армии.

Все кирасирские полки обеих Армий должны во время действия стать позади Гвардейскаго Корпуса также в полковых колоннах.

Артиллерия, при резервах остающаяся, составляет в сем боевом порядке резервную артиллерию.

Начальники корде-баталии:Правый фланг из 2-го и 4-го корпусов под командованием генерала от инфантерии Милорадовича.

Центр из 6-го корпуса под командованием генерала от инфантерии Дохтурова.

Левый фланг из 7-го корпуса и 27-й дивизии под командованием генерал-лейтенанта князя Горчакова 2-го.

Главнокомандующие Армиями предводительствуют как и прежде войсками, их Армии составляющими. Генерал-лейтенант князь Голицын 1-й командует 1-ою и 2-ою кирасирскими дивизиями, кои соединить вместе за 5-м корпусом.

В сём боевом порядке намерен я привлечь на себя силы неприятельския и действовать сообразно его движениям. Не в состоянии будучи находиться во время действия на всех пунктах, полагаюсь на известную опытность господ Главнокомандующих Армиями и потому предоставляю им делать соображения действий на поражения неприятеля.

Возлагая все упование на помощь Всесильнаго и на храбрость и неустрашимость русских воинов, при счастливом отпоре неприятельских сил дам собственные повеления на преследование его, для чего и буду ожидать безпрерывных рапортов о действиях, находясь за 6-м корпусом.

При сем случае не излишним почитаю представить г.г. Главнокомандующим, что резервы должны быть сберегаемы сколь можно долее; ибо тот генерал, который сохранит еще резерв, не побежден.

В случае наступательного во время действия движения, оное производить в колоннах к атаке, в каковом случае стрельбою отнюдь не заниматься, но действовать быстро холодным ружьем.

В интервалах между пехотными колоннами иметь некоторую часть кавалерии, также в колоннах, которая бы подкрепляла пехоту.

На случай неудачного дела офицерами Квартирмейстерской части открыто несколько дорог, которыя сообщены будут господам Главнокомандующим, и по коим Армии должны будут отступать. Сей последний пункт остается единственно для сведения господ Главнокомандующих.

Генерал князь КутузовГлавная квартира, Двор ТатариноваАвгуста 24 дня 1812 года»* * *Получив приказ, командиры начинают выдвигать свои части на исходные рубежи и готовиться к бою. Штаб внимательно следит за их действиями и вносит необходимые поправки, если того требует обстановка.

Бой, как правило, начинается в назначенное время по условному сигналу.

Но бывает, что всё летит кувырком, бой начинается внезапно, и на его организацию остаётся несколько минут. Тогда всё делается одновременно: оценивается обстановка, принимается решение, отдаются приказы войскам. Всё кипит. Нечего и говорить, что для действий в таких условиях нужна хорошо отлаженная система боевого управления, а войска должны всегда быть в боевой готовности.

Для управляя боем Главнокомандующий мог с какого-либо одного возвышенного места наблюдать за его ходом (вспомните сцену с чугунком и картошкой из фильма «Чапаев»: «Где должен быть командир?»). Любые изменения обстановки он видел мгновенно, и при надобности слал к войскам адъютантов с приказами (непременно нескольких, да ещё по разным дорогам, чтобы неприятель не мог всех перехватить или подстрелить). Адъютанту полагался конь, и на путь к самому дальнему полку на хорошем аллюре уходили всего несколько минут. Этого было достаточно.

Сделаем несколько замечаний о вещах, как бы не относящихся прямо к управлению боем.

Первое – о военной форме одежды. Кроме удобства и красоты, она должна отвечать боевому управлению. Командующий даже на большом расстоянии должен отличать свои войска от чужих, и один полк от другого. Поэтому форменная военная одежда издавна была разноцветной, яркой, с крупными деталями, перьями на шляпах и тому подобным. Каждый полк имел свою форму. Со временем поле сражения ширилось, угодило за горизонт, и особые различия в форме теряли былую надобность. Она становилась более стандартной, но традиционно в ней долго ещё сохранялись разноцветные петлицы, канты, султаны на шляпах и киверах, яркие пуговицы, эмблемы и другие детали.

Русская армия носила мундиры обычного для неё тёмнозеленого цвета. Только гвардия и кавалерия отличались некоторым цветовым разнообразием. Можно вспомнить, как в известном кинофильме "Гусарская баллада" поручик Ржевский говорит переодевшейся корнетом Шурочке Азаровой: "Мундир на Вас, я вижу, павлоградский", имея в виду мундир Павлоградского гусарского полка. В русской кавалерии 1812 г. гусар было немного, всего 10 полков, и каждый полк имел форму своей расцветки.

Строгая и красивая военная форма подчеркивает достоинство офицеров и солдат. Тем более, что некоторые детали военной формы полагались полкам, как награды за доблесть в боях, и почитались очень высоко. Шейные знаки офицеров лейб-гвардии Преображенского и Семёновского полков мы уже упоминали. Другим предметом отличия Преображенского, Семеновского и Павловского полков был необычный для пехоты морской белый кант на мундирах, пожалованный за победу при Гангуте в 1714 году, где эти полки действовали на галерах – гребных судах Балтийского флота.

С 1808 года офицеры отличившихся в боях частей армейской артиллерии получили право носить на воротниках мундиров золотые петлицы гвардейского образца. Первыми эту награду получили офицеры 1-й и 11-й конно-артиллерийских рот.

Во время Отечественной войны 1812 года была введена еще одна награда, ставшая потом самой распространенной: знаки на кивера и шапки в виде металлических ленточек или щитков с надписью “За отличие”.

Рисунок 4–3. Наградные знаки на кивера

Первым был награждён 20-й егерский полк, а всего за время Отечественной войны и Заграничных походов 1812–1814 годов знаки на шапки получили 44 пехотных и кавалерийских полка, 25 артиллерийских и 1 понтонная рота.

Но, пожалуй, самые необычные и памятные награды имел Павловский гренадёрский полк, один из доблестнейших в русской армии. Солдаты этого полка до 1917 года выходили на торжественные построения в остроконечных медных шапках-гренадёрках, оставленных полку в память о сражении при Фридланде 2 июня 1807 года. В царском указе о награждении было сказано:

“В почесть онаго полка состоящие в нем шапки-гренадёрки оставить в нём в том виде, в каком сошел он с места сражения, хотя бы некоторые из них были повреждены. Да пребудут они всегдашним памятником отменной его храбрости и Монаршего к нему благоволения”.

А чуть позже добавлено:

“Выгравировать на простреленных шапках имена тех нижних чинов, кои вынесли их с собой с поля сражения”.

Рисунок 6–4. Шапка-гренадёрка Павловского полка

Кстати, эти награды упомянуты Александром Пушкиным во вступлении к поэме «Медный всадник». Прочтём ещё раз:

Люблю тебя, Петра творенье,Люблю твой строгий, стройный вид,Невы державное теченье,Береговой ее гранит,Твоих оград узор чугунный,Твоих задумчивых ночейПрозрачный сумрак, блеск безлунный,Когда я в комнате моейПишу, читаю без лампады,И ясны спящие громадыПустынных улиц, и светлаАдмиралтейская игла,И, не пуская тьму ночнуюНа золотые небеса,Одна заря сменить другуюСпешит, дав ночи полчаса.Люблю зимы твоей жестокойНедвижный воздух и мороз,Бег санок вдоль Невы широкой,Девичьи лица ярче розИ блеск, и шум, и гомон балов,А в час пирушки холостойШипенье пнистых бокаловИ пунша пламень голубой.Люблю воинственную живостьПотешных марсовых полей,Пехотных ратей и конейОднообразную красивость,В их стройно зыблемом строюЛоскутья сих знамен победных,Сиянье шапок этих медных,Насквозь простреленных в бою.Люблю, военная столица,Твоей твердыни дым и гром,Когда полнощная царицаДарует сына в царский дом,Или победу над врагомРоссия снова торжествует,Или, взломав свой синий лед,Нева к морям его несетИ, чуя вешни дни, ликует.Красуйся, град Петров, и стойНеколебимо, как РоссияДа умирится же с тобойИ побеждённая стихия…Во французской форме сочетались цвета республиканского революционного флага: мундиры синие, штаны и жилеты белые, воротники и отвороты рукавов красные.

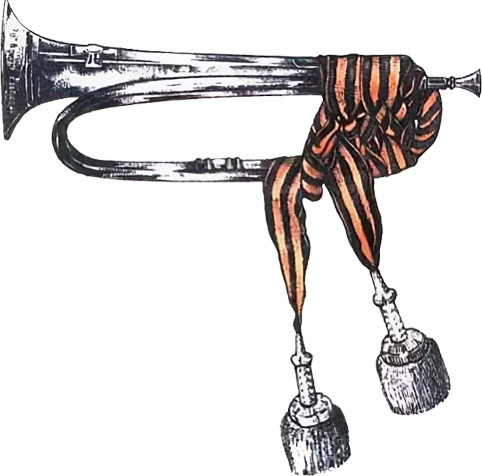

Замечание второе – о военной музыке. Она была средством управления в тактическом звене, где трещали выстрелы и гремели взрывы, заглушая голоса команд. Пехотные боевые барабаны и кавалерийские трубы подавали командные сигналы, предупреждали об опасности, задавали темп маршу. Служба военных музыкантов считалась строевой и была опасной, так как неприятель стремился поразить их в первую очередь, как и командиров.

Не случайно в русской армии наградами для полков стали Серебряные и Георгиевские трубы. Высшей наградой считались Георгиевские, в отличие от Серебряных на их раструбах крепили накладные георгиевские кресты. На все трубы повязывали чёрно-оранжевые георгиевские ленты (оранжевый – цвет вспышки выстрела, чёрный – порохового дыма).

Первым получил Серебряные трубы лейб-гвардии Измайловский полк за взятие Очакова 2 июля 1837 года. Георгиевские появились в 1805 г., и первым был ими награждён 6-й егерский полк за бой при Шенграбене в Австрии, где он вместе с другими частями прикрывал выход армии Кутузова из под флангового удара французов. На трубах сделаны надписи: “За бой при Шенграбене 4 ноября 1805 г. в сражении 6-тысячного корпуса с неприятелем, состоявшим из 30 тысяч”.

Рисунок 4–5. Наградная Георгиевская труба

Кроме труб была принята еще одна “музыкальная” награда только для пехоты – право бить на маршах барабанный бой, положенный только гренадёрским полкам – так называемый Гренадёрский поход. Первым такое право получил Тамбовский мушкетёрский полк за Швейцарский поход 1799 года под началом Суворова. Позже этот бой назвали Поход за военное отличие.

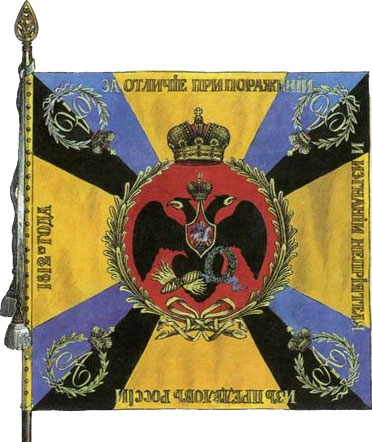

И, наконец – о знамени. Оно тоже есть средство управления. По нему издали можно определить место полка и слать к нему адъютантов с приказами. А солдатам, отрезанным в бою от своих, видно куда пробиваться. Где знамя – там товарищи ведут бой, там помогут. В XVIII веке знамёна считались обычным табельным имуществом и выдавалось ротам тяжёлой пехоты на установленный срок, после чего заменялось новыми. Эскадронам тяжелой кавалерии (кирасирам и драгунам) выдавались штандарты. Лёгкой пехоте (егерям), лёгкой кавалерии (гусарам и уланам), а также артиллерии знамёна не полагались.

Однако, в боях знамя очень быстро из обычного ориентира превратилось в главную военную святыню, символ стойкости, надежды и боевого братства. Опустить знамя в бою, а тем паче – отдать его врагу, означало лишь одно: предать товарищей и покрыть себя позором. С тех пор виновные в утере знамени подлежат суду военного трибунала, а полк – расформированию.

В 1800 году войска получили знамёна и штандарты нового образца, сначала по одному на роту, а позже – на батальон.

С 1805 года полкам русской армии за особые отличия в боях вручалась высшая награда – Георгиевское знамя (в кавалерии – штандарт). К навершию его древка крепился георгиевский крест с георгиевскими лентами и кистями. По полю знамени вышивалась надпись, за какой именно подвиг оно вручено. Первые Георгиевские знамёна получили за бой при Шенграбене (Австрия) в ноябре 1805 г. полки: Киевский гренадерский, Черниговский драгунский, Павлоградский гусарский, донские казачьи полки Сысоева и Ханжонкова. Руководил боем будущий герой Бородина генерал Багратион.

Весной 1813 года после отражения наполеоновского нашествия самым доблестным полкам русской армии вручили Георгиевские знамена с надписью:

"За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года."

Рис 4–6. Георгиевское знамя

Потом за новые подвиги надписи на знаменах добавляли, но эта оставалась самой почетной.

4.2. Правило второе

Успех боя достигается искусным сочетанием манёвра, огня и удара.

Можно даже написать уравнение:

Успех боя = Манеер × Огонь × Удар

Если хотя бы один из сомножителей правой части уравнения будет равен 0, то на успех в бою надеяться нечего, он тоже будет нулевым.

А теперь посмотрим немного подробнее.

4.2.1. Манёвр

Это движение для занятия выгодного положения перед неприятелем. Имеет решающее значение при малой мощности и дальности действия оружия, как бы замещая его недостатки. Манёвром может быть сближение с неприятелем или отрыв от него, упреждение в развертывании из походного порядка в боевой, опережение в занятии командных высот, речных переправ и узлов дорог, охват неприятеля с флангов, выход в его тылы, и так далее.

Идеальный маневр должен быть скрытным и быстрым, а значит – внезапным для врага. Это большое искусство. Ведь даже простой поворот движущейся массы людей, лошадей, орудий и повозок требует изрядного опыта и мастерства. Недаром самых больших и талантливых командиров, достигших вершин военного искусства, именуют полководцами. А крупные войсковые учения издавна называются не иначе, как манёвры.

Прежде чем сразиться с врагом, с ним надо сблизиться на дальность действия оружия. Так, с началом любой войны войска в гарнизонах поднимаются по боевой тревоге и выступают в поход (сейчас говорят: "совершают марш"). Идти надо быстро, но не переутомляться, чтобы в конце марша быть готовыми сходу вступить в бой. Всё время надо вести разведку, прикрывать со всех сторон походные колонны от внезапного нападения. Высылать вперёд сапёров искать речные броды, укреплять мосты и дороги для прохода тяжелой артиллерии и обозов. Подбирать отставших и подвозить больных. Места стоянок выбирать защищёнными от нападения, сухими, возле источников чистой воды. Заранее высылать туда квартирьеров и кашеваров. На ночь разбивать лагерь для укрытия людей от непогоды, а по утрам свёртывать его. И много чего ещё.

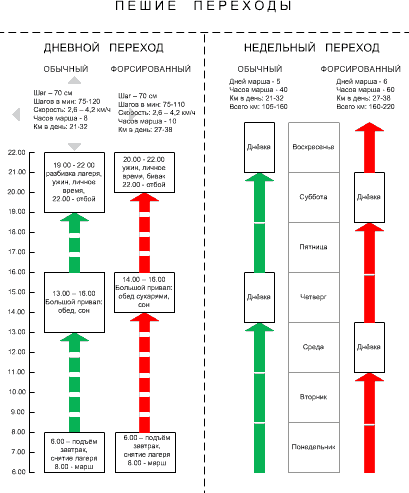

Марши измерялись дневными переходами. Длина перехода для пехоты составляла 25–32 километров. Войска шли по 7–8 часов в день. Идти было нелегко, потому что каждый пехотинец нёс на себе 2 пуда груза (32 кг): ружье со штыком, патроны, тесак, амуницию, запас продуктов, флягу с водой, шинель, запасные сапоги и бельё, и другие личные вещи. Темп марша по уставу – не менее 75 шагов в минуту, ширина шага – аршин (70 см). Кавалерия несла большую поклажу для кавалеристов и коней, поэтому тоже двигалась шагом и только иногда переходила на рысь. Её дневной переход составлял 30–50 км.

Через каждые 50 минут движения устраивался привал на 10 минут, а на время обеда – большой привал на 2–3 часа со сном (дневной сон отменили только в 1961 году). Через 2–4 дня похода полагался день отдыха – днёвка. На ночёвках и днёвках разбивался палаточный лагерь.

Когда надо было спешить, войска шли форсированным (то есть усиленным) маршем. Это было очень тяжело. Шли по 10–12 часов в день, на обед время не тратилось, выдавали сухари. Лагерь тоже разбивали не всегда: на ночь войска располагались биваком, под открытым небом. Но для сохранения сил и боеспособности запрещалось ускорять шаг сверх обычного. Также полагалось чаще устраивать дневки для отдыха войск и выдачи горячей пищи.

Высокой маршевой подготовкой отличались войска Суворова. В дни Итальянского похода, в летнюю жару они проходили по 60 километров в сутки, застигали неприятеля врасплох и добивались победы.

Очень маневренной была армия Наполеона. Она не разбивала лагерей, не возила с собой палаток, пропитание добывала на месте. Поэтому её обозы были невелики, и войска легко опережали любого неприятеля. Но это годилось только для Европы с её мягким климатом, густым населением и богатыми сельскими угодьями. В России же произошла катастрофа. К зиме жизнь на биваках привела к болезням и обморожениям. Редкие и небогатые деревни не могли дать приюта и пропитания всей армии. К тому же отходить из России пришлось по дорогам, разорённым летним наступлением. Голодная и больная "великая армия" под ударами русских войск таяла на глазах. Назад к границе смогли выйти лишь 80 тысяч человек.

Рисунок 4–7. Пешие переходы: времена и расстояния

Но вот сближение произошло. Перед вами неприятель во всей своей красе: впереди перед собой рассыпал лёгких стрелков, на пригорках поставил пушки, всё пространство перегородил рядами пехоты, за перелесками укрыл готовую к броску кавалерию. Одним словом – твердыня. Успешно атаковать её с фронта можно только с большом превосходством в силах. И быть готовым к тяжёлым потерям. А если превосходства нет, искать другой выход. Наилучший результат даёт обычно охват одного или обоих флангов неприятеля.

Например, такой:

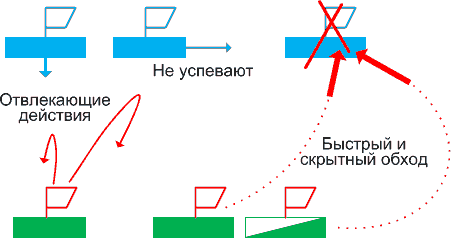

Рисунок 4–8. Охват фланга

Как видно, при общем равенстве сил искусным манёвром можно, хоть и на короткое время, достичь решительного превосходства на одном из флангов, и разгромить неприятеля. Выдающимся мастером манёвра был Наполеон. Во многих сражениях он побеждал более сильных противников благодаря смелому и внезапному маневрированию.

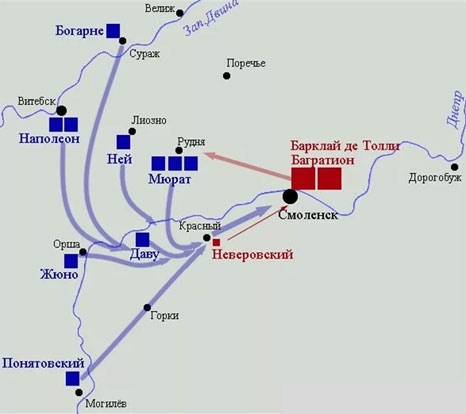

Один из таких манёвров привел к падению Смоленска и отступлению русских войск к Москве.

Рисунок 4–9. Смоленский манёвр Наполеона

22 июля 1812 г. долго отступавшие порознь русские 1-я и 2-я армии соединились в Смоленске. Командование нашло момент удобным для удара по французам общими силами. 26 июля обе армии вышли из города и двинулись правым берегом Днепра на северо-запад, навстречу Наполеону. В Смоленске был оставлен лишь 7-й пехотный корпус Николая Раевского, а перед ним, на левом берегу Днепра у Красного – недавно сформированная и наскоро обученная 27-я пехотная дивизия Дмитрия Неверовского.

Наполеон сориентировался мгновенно. Видя, что с юга Смоленск почти не защищен, он бросился в обход через Днепр, чтобы захватить город и отрезать русским отход на восток. Вперёд устремились кавалерийские корпуса Мюрата, а следом – гвардия с корпусами Нея и Даву. Манёвр увенчался бы полным успехом, если бы не упорное сопротивление русских войск. 2 августа на дороге у Красного врага встретила 27-я дивизия. Она выдержала 40 (!) кавалерийских атак, потеряла 1500 человек, но задержала противника на полдня (французский генерал Сегюр потом сказал: “Неверовский отступал, как лев”). Затем в бой поочередно вступили корпуса Раевского и Дохтурова, давая время главным силам на правом берегу Днепра отойти за Смоленск, избегая окружения. Вместо лихого наскока Наполеону пришлось штурмовать город в течение трёх дней. Однако, своим манёвром он сорвал попытку русского наступления и открыл себе дорогу на Москву.