Полная версия

Полная версияРусская армия 1812 года. Устройство и боевые действия

Очень поучительны маневры в Бородинском сражении. Например, неожиданный поворот в атаке на полном скаку французских кавалерийских полков, что привело к взятию батареи Раевского. Обычно атака ведется только по прямой: манёвр отнимает дорогое время, да и просто опасен под огнём в двух шагах от неприятеля. Здесь же точный расчет и разумный риск привели к успеху. Недаром этот манёвр считают выдающимся в тактике кавалерии.

Но и сами французы в том же сражении попали под фланговый обход русской конницы, и вынуждены были прекратить все свои атаки, пока угроза не миновала. Это был известный рейд корпусов Уварова и Платова. К сожалению, он не закончился ударом, увязнув в мелких стычках. Удался бы маневр в полной мере, Наполеону пришлось бы тяжко.

Большую роль сыграл и перевод нескольких правофланговых русских корпусов на помощь левому флангу – Багратионовым флешам и отряду на Старой Смоленской дороге. Этот маневр как-то недооценивают, а напрасно. Передвижение такой массы войск вдоль фронта через боевые порядки других соединений, да еще в ходе сражения, требует изрядного умения. При малейшей заминке войска могут перемешаться, а это беда. К чести русских командиров, маневр был исполнен образцово. Корпуса подоспели вовремя и сходу вступили в бой.

Крупный стратегический маневр (хотя и вынужденный) – отступление главных сил русских армий от западных границ вглубь страны. Они не сдавали врагу обреченно один город за другим, нет. Уступая численному превосходству, они проигрывали территорию, но изматывали неприятеля, обескровливали его, заставляли распылять силы по громадной русской равнине и тем самым выигрывали время для подготовки к будущему наступлению. А в это же время другие войска выполняли стратегические фланговые манёвры для охвата неприятеля с юга и севера, и выхода на его тылы:

– Дунайская армия Павла Чичагова из райна Бухареста на украинскую Волынь к Луцку (1000 км);

– Корпус Фаддея Штейнгеля из Финляндии к Риге (600 км по морю и суше).

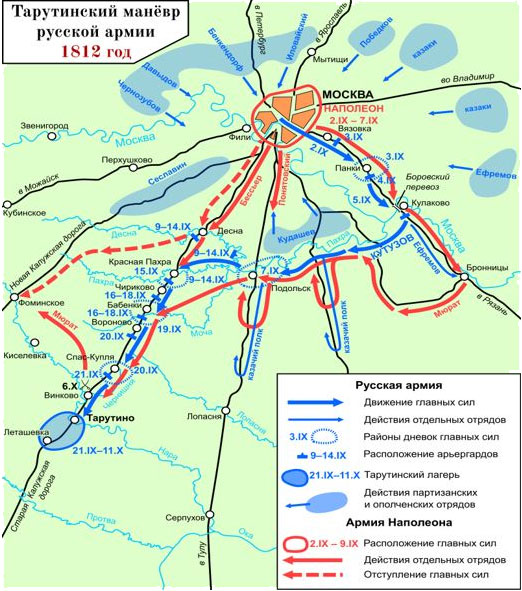

Но самым выдающимся, вошедшим в историю военного искусства, является знаменитый Тарутинский марш-маневр русской армии, разом изменивший стратегическое положение сторон в войне.

2 сентября 1812 года русская армия оставила Москву и двинулась было на юго-восток по Рязанской дороге. Наполеон, посчитав войну оконченной, остался в городе дожидаться просьб о заключении мира. Для преследования русских войск и наблюдения за их дальнейшим движением он выслал кавалерию. Некоторое время французские кавалеристы послушно двигались вслед за русским аръергардом, пока не обратили внимание на странное безлюдье вокруг. Ни отставших солдат, ни сломанных повозок, ни павших лошадей, никаких следов прохода большой армии не было заметно на дороге. Французы занервничали. Они бросились вперёд, вправо, влево – тщетно. Русские исчезли. Две недели Наполеону не могли внятно доложить, где находится противник – неслыханное дело на войне.

А произошло вот что. Перейдя 4 сентября Москву-реку у Боровского перевоза, Кутузов ночью, под прикрытием аръергарда резко повернул армию на запад и двинулся правым берегом реки Пахры к Подольску, а самому аръергарду велел продолжать отход прежней дорогой как бы на Рязань. Французы не заметили места поворота и проскочили вперёд до самых Бронниц…

Через некоторое время выяснилось: русская армия стоит далеко на западе, на Старой Калужской дороге и занимает хорошо укрепленную позицию у села Тарутино. Она прикрывает собой Калугу – базу снабжения и подготовки резервов, и Тулу с оружейным заводом. Одновременно армия угрожает главной операционной линии французов – Смоленской дороге, по которой идёт их связь с Парижем. Силы русских растут с каждым днем: к Тарутинскому лагерю из глубин России сплошным потоком идут подкрепления.

Мышеловка захлопнулась.

Рисунок 4–10. Тарутинский марш-манёвр

Тарутинский марш-манёвр – результат напряжённого, творческого, и дальновидного труда Михаила Кутузова. Не каждый полководец, потеряв в сражении половину армии и сдав неприятелю столицу страны, способен так хладнокровно и настойчиво искать (и находить!) пути к победе. После отрыва от преследования Кутузов сначала остановился у Подольска. Отсюда хорошо прикрывались дороги на Тулу, Калугу и Рязань, но решалась только оборонительная задача; выбор направления дальнейших действий оставался за Наполеоном. Он мог двинуться на юг, восток, а то и вовсе повернуть на Петербург. Кутузов же стремился навязать неприятелю свою волю и заставить его уйти из не только из Москвы, но и вообще из России.

Поэтому после двухдневных размышлений он переводит армию ещё дальше к западу, в Красную Пахру, чтобы создать угрозу линии снабжения французов по Смоленской дороге.

Вроде бы хорошо, но армия оказалась близко к Москве, и могла быть внезапно обойдена движением противника на юг. И Кутузов принимает ещё одно решение: для запаса времени и пространства на ответ манёврам неприятеля отойти от Москвы немного назад, к Тарутино. Он правильно рассчитал, что там – лучшая позиция и для обороны, и для наступления, и для приёма подкреплений. Это подтвердилось позже при выходе Наполеона из Москвы к Малоярославцу. Прав был великий Суворов, говоря о своём любимом ученике: “Умен-умен, хитер-хитер, никто его не обманет”. А Наполеон, до того свысока смотревший на русских генералов, вынужден был признать: "Старик Кутузов очень подвел меня своим манёвром".

4.2.2. Огонь

Командир должен хорошо знать силу огня и уметь рассчитывать её в бою.

Попробуем и мы.

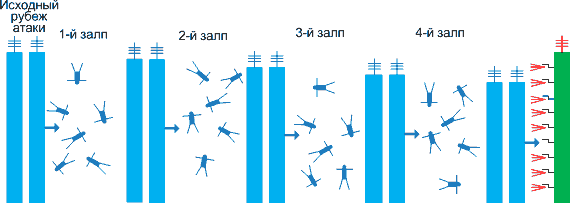

Условие такое: Время действия – 1812 год. Ваш пехотный батальон (600 человек) атакован превосходящими силами неприятеля – двумя батальонами пехоты общим числом 1200 человек. Укреплений и естественных препятствий на поле боя нет. Артиллерии и кавалерии – тоже. Неприятель атакует в сомкнутом строю с рубежа 700–800 шагов, то есть из-за пределов дальности эффективного вашего ружейного огня.

Вопрос: Удастся ли отразить атаку ружейным огнём?

Если неприятель под огнём утратит численное превосходство до подхода на дистанцию штыкового удара – огонь достаточен. Если нет – придется отходить или отбиваться врукопашную.

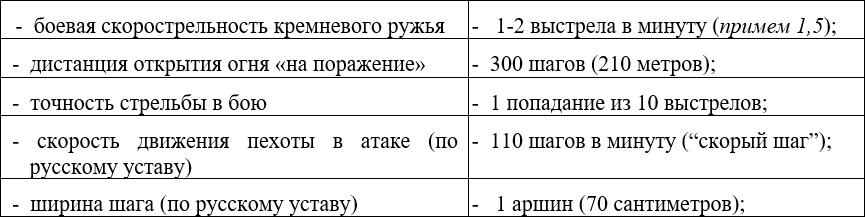

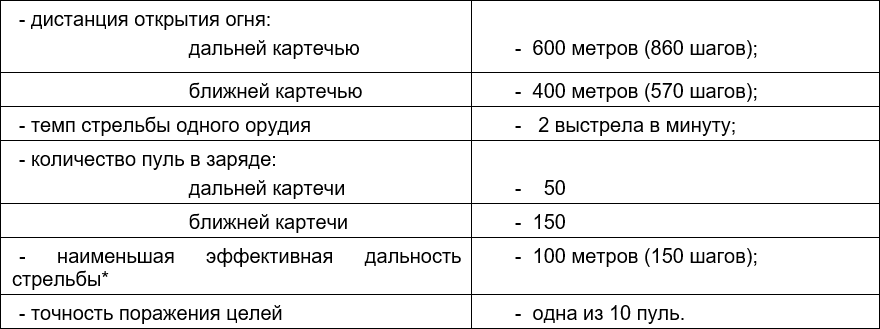

Для расчетов нам хватит сведений, уже имеющихся в книге. Напомним их:

Рисунок 4–11. Сведения для расчёта ружейного огня батальона

По этим данным легко определить, что неприятель, атакуя со скоростью 110 шагов в минуту, пройдет зону действительного огня (300 шагов) за 2 минуты 40 секунд. За такое время 600 стрелков вашего батальона, ведя огонь из ружей со средним темпом 1,5 выстрела в минуту, успеют сделать примерно 4 залпа – 2400 выстрелов. Если в цель попадет хотя бы десятая часть всех пуль, неприятель потеряет убитыми и ранеными 240 человек. То есть, для штыкового удара у него из 1200 человек останется 960, и превосходство над вами составит 3 против 2, что немало.

Рисунок 4–12. Отражение атаки «синих» ружейным огнём. Вверху схема, внизу картина

Ответ напрашивается такой: отразить атаку ружейным огнем не удастся. Выдержать штыковой удар при таком соотношении сил тоже будет непросто.

Вывод: нужно усиливать огонь перед фронтом обороны. Например, с помощью артиллерии. Конечно, много орудий не дадут, но на 2–3 пушки рассчитывать можно. Русской пехотной дивизии 1812 года, имевшей 12 боевых батальонов, для огневой поддержки придавалась 36-орудийная артиллерийская бригада. Как раз по 3 орудия на батальон.

Посмотрим, что даст артиллерийский огонь?

По открытой наступающей пехоте стрельба ведется картечью. Сначала дальней, а по мере подхода атакующих – ближней.

Исходные данные для расчета артиллерийского огня примем такие:

Рисунок 4–13. Сведения для расчёта артиллерийского огня

Примечание: * – картечь, разорвав при выстреле жестяную гильзу, первые 150 шагов летит слишком густо и не создаёт нужной зоны поражения, то есть неэффективна.

Нетрудно подсчитать, что за 8 минут атаки неприятель потеряет под вашим картечным огнем 420 человек, под ружейным огнем еще 240, а всего 660 – более половины своих солдат. Его численное превосходство будет утрачено еще до подхода на дистанцию штыкового удара. Психологически выдержать такие потери очень трудно: люди увидят, что идут почти на верную смерть.

Ответ: атака будет отбита.

Кавалерийскую атаку отразить огнем сложнее.

Зону картечного огня (с 600 до 100 метров) кавалерия преодолеет за 2 минуты.

Зону ружейного огня (с 210 метров) – за 30 секунд.

Причем, последние 100 метров кавалерия пройдёт галопом за 5–7 секунд.

Таким образом, ваша артиллерия будет иметь запас времени на 4 залпа, а пехота – всего на один. Если не мешкать и управлять огнём толково, можно успеть поразить до 200 целей, а это немало – почти два полнокровных эскадрона. Но если опоздать с открытием огня хоть на минуту – изрубят в капусту.

Конечно, грамотный неприятель просто так, без артиллерийской подготовки, в атаку не пойдет. Своим огнём он попытается подавить вашу артиллерию хотя бы на время. Ядрами – разбить ваши орудия, а брандкугелями и гранатами – поджечь и взорвать зарядные ящики. Нетрудно посчитать, что при одном попадании из 10 выстрелов общий расход боеприпасов на подавление лёгкого орудия составит 20 зарядов (10 на пушку и 10 на зарядный ящик), а тяжелого орудия, имеющего до трех зарядных ящиков – 40 зарядов.

Пусть вы имеете три тяжёлых орудия.

Сколько орудий должен выкатить неприятель, чтобы подавить вашу артиллерию?

Если он выкатит 3 гаубицы и будет стрелять гранатами (1 выстрел в минуту на орудие), ему потребуются 120 гранат и 40 минут. За это время вы успеете вызвать и подтянуть подкрепления в окружности 1–2 километра, чем сорвёте атаку.

Если он удвоит число орудий, продолжительность артподготовки все равно сократится не намного. Ведь несколько орудий будут потеряны им от вашего ответного огня. Особенно, если вы заранее произведёте пристрелку на местности.

И только 3-кратное превосходство позволит неприятелю надежно подавить вашу артиллерию и броситься в атаку, пока вы будете подкатывать новые зарядные ящики и менять колеса разбитых лафетов (для этого противнику и нужна артиллерийская подготовка атаки).

Но, готовясь к бою, вы можете построить полевое укрепление и укрыть в нем свои пушки. Тогда неприятелю потребуются уже десятки орудий и несколько часов времени для бомбардировки вашей огневой позиции. Например, в последней, 3-й атаке на батарею Раевского в Бородинском сражении французы ввели в дело 150 орудий – четверть своей артиллерии, но окончательно подавить её не смогли. Батарея пала, когда кавалерия и пехота французов, неся огромные потери, прорвалась к самим пушкам, а почти все защитники батареи погибли в рукопашном бою.

Для повышения эффективности огня имеются специальные приемы. Вот некоторые из них.

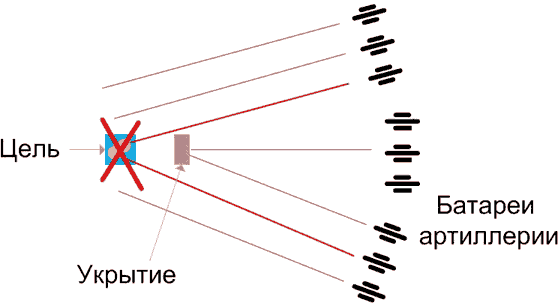

Массированный огонь. Ведётся, когда нужно причинить неприятелю наибольший урон за короткое время. Огневые средства привлекаются большими массами и ведут стрельбу в высоком темпе. Наполеон, артиллерист по образованию, был очень большим мастером массирования огня. В пылу сражения он быстро и умело стягивал к месту штурма сотни орудий и открывал шквальный огонь, разнося в щепки любую оборону. Из-за небольшой дальнобойности и невозможности стрелять вслепую через препятствия, орудия ставили колесом к колесу на одной вогнутой линии, образуя как бы гигантскую линзу, в фокусе которой находилась цель. Таким расположением орудий попутно решалась и другая важная задача: огонь получался перекрёстным, то есть снаряды летели в цель с разных направлений, не давая неприятелю укрыться за каким-нибудь бугорком или другой защитой.

Рисунок 4–14. Перекрёстный огонь

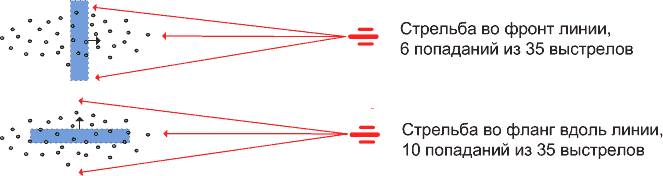

Фланговый, или косоприцельный огонь. Давно замечено при стрельбе, что разлет пуль и снарядов по дальности всегда больше отклонений по направлению (знаменитые недолёты и перелёты).

Почему?

По направлению целиться легче: совместил ось ствола с линией взгляда – и готово. По дальности целить сложнее. Во-первых, нужно уметь точно определить дистанцию стрельбы (что даётся долгими тренировками). А во-вторых – правильно выбрать угол возвышения ствола и точно его выставить. Если орудия в ту пору уже имели примитивные угломеры (прицелы Маркевича), то стрелки из ружей прицеливались навскидку. «Инструкция о пехотном ружье» 1809 года так и предписывала: на больших дистанциях целить в неприятельские знамена, на средних – в головы, а на малых – в грудь вражеских солдат.

Кроме того, на точность стрельбы влияли ошибки в отмеривании пороховых зарядов, качество самого пороха, чистота обработки ствола, точность калибровки снарядов и множество других причин. Заранее учесть все погрешности невозможно, поэтому к стрельбе на поражение приступали не сразу, а после пристрелки. То есть, сначала делали несколько пробных выстрелов, определяли величину отклонений и вносили необходимые поправки в прицел.

Поэтому выгоднее стрелять с фланга вдоль вытянутых линий противника. Или хотя бы под некоторым углом. Тогда почти каждый снаряд найдет себе добычу даже при неточном прицеливании. Кстати, вы не забыли о фланговом маневре? Одна из главных его задач – выход на позиции для фланговой и косоприцельной стрельбы.

Рисунок 4–14. Огонь во фронь и фланг

Залповый огонь. Цель редко бывает неподвижной. Она старается маневрировать, чтобы не попасть под прицельный выстрел. Если по такой цели вести одиночный огонь, стрельба может оказаться долгой и бесполезной. Особенно на длинных дистанциях. Судите сами: расстояние в 1000 метров пушечное ядро пролетает за 3 секунды. За это время цель, даже при движении шагом, может отклониться от первоначальной точки на 2–4 метра. Вероятен промах. И следующие одиночные выстрелы могут дать такой же результат. Заранее угадывать маневр цели и стрелять с упреждением нелегко. Поэтому стреляли залпами. От града летящих снарядов увернуться невозможно, под какой-нибудь из них да попадешь.

А вот к чему приводит пренебрежение огнем.

Что получилось у французов под Смоленском летом 1812 года? Отважный, но легкомысленный Мюрат, не дожидаясь пушек, помчался вперед на город, пока у Красного не наткнулся на русскую 27 пехотную дивизию. Русских было гораздо меньше, чем французов, но они сражались по всем правилам тогдашней тактики: встали в каре на дороге между рядами деревьев, держали строй сомкнутым, встречали атакующую кавалерию залповым огнем, а затем – штыками. Французы потеряли в бесплодных кавалерийских наскоках полдня, хотя с помощью картечи могли бы решить дело в несколько минут. А Смоленск в это время готовился к обороне.

Ошибки случались и на русской стороне. Так, в Бородинском сражении кавалерийский корпус Уварова при своём известном обходном манёвре натолкнулся у деревни Беззубово на кавалерийскую дивизию Орнано и 84 линейный полк французов, оборонявших плотину на речке Война. Под натиском русской кавалерии дивизия Орнано начала отходить по плотине на другой берег. 84 полк построился в каре (успел-таки), чтобы прикрыть её отступление. Не желая упускать момент, к плотине ринулся Елизаветградский гусарский полк [Елизаветград ныне – Кировоград, Украина]. Но его атака не была подготовлена огнём артиллерии, и захлебнулась. Гусары не сразу поняли свою ошибку, они трижды бросались в сабли на пехотные каре, но безуспешно. И только картечные залпы развернувшейся конно-артиллерийской роты заставили французов отступить.

4.2.3. Удар

Это сокрушение неприятеля всеми силами, собранными в единый кулак. Главная задача удара – натиск, взлом, прорыв и общее расстройство неприятельской обороны.

В 1812 г. удар наносила своим напором плотная живая масса войск. Чем глубже и плотнее был атакующий строй, тем сильнее (и страшнее!) получался напор. Дело даже отнюдь не всегда доходило до рукопашной схватки: неприятель не выдерживал и отступал (это показывают и общие сведения о соотношении ранений русских офицеров и солдат в войнах того времени: 5–7 % от холодного оружия, 16 % – от артиллерийского и 77 % – ружейного огня. Сведения приводил Дмитрий Целорунго по материалам XIII всероссийской научной конференции 2005 г. о Бородинском сражении).

Мощный удар проламывал и рвал на части вражескую оборону, открывая дорогу стремительному наступлению. В прорыв вводились подвижные кавалерийские части, которые громили, преследовали и уничтожали потрясенного неприятеля до полной своей победы.

Для успешного удара необходимо превосходство в силах.

Как правило, их сосредоточивают заранее и не расходуют по пустякам. Но добиться решительного перевеса на всем протяжении фронта удаётся крайне редко, поэтому стремятся превзойти неприятеля в самых уязвимых точках, где удар принесёт наибольший результат. Искусство заключается в том, чтобы выявить эти самые точки вражеской обороны, смелыми манёврами сосредоточить против них превосходящие силы, вплоть до снятия боеспособных частей с других участков фронта, и решительно атаковать, пока неприятель не опомнился. При Бородино французы, не имея общего превосходства, стремились поступать именно таким образом. Они применили тактику последовательного наращивания усилий и нанесения ударов на узких участках фронта. 24 августа (по старому стилю) был атакован недостроенный и удаленный от русских линий Шевардинский редут. Потом, уже в ходе сражения главные удары наносились по Багратионовым флешам на левом фланге и по батарее Раевского в центре русской позиции.

Удар наносится на определенную глубину.

Если сил достаточно, то прорывается вся оборона, и подвижные войска получают возможность вырваться сквозь пробитую брешь на «оперативный простор». Если же оборона глубока и крепка, приходится прорывать сначала первую линию, затем вторую, и так далее, насколько хватит сил. Внезапность удара конечно теряется, и атакующий несет большие потери. На этом, кстати, и был построен расчет Кутузова в Бородинском сражении. Глубина русской обороны достигала 3 километров, и прорвать её, как известно, не удалось.

Большое значение имеет направление удара.

Обычно оборона строится так, чтобы встретить удар развернутым фронтом, в котором всё оружие и войска направлены навстречу атакующему неприятелю. Линии обороны располагают вдоль природных преград, уплотняют войсками и огневыми средствами. В самых опасных местах возводят полевые укреплениям. Все участки обороны замыкают в огневую и так называемую “локтевую” связь друг с другом, образуя неразрывную цепь. Под её защитой в глубине обороны располагают пункты управления, резервы и тылы.

При фронтальном ударе по такой обороне выбор направления удара невелик: везде атакующих ждут готовые к бою войска. Французы при Бородино были вынуждены наносить фронтальные удары по русским позициям, в результате потеряли почти половину армии, но успеха не добились.

Иное дело – фланговый удар: атакующие войска свободны в выборе. Они могут с равным успехом обрушиться на оборонительные линии, пункты управления, резервы и тылы неприятеля, смотря что важнее в данный момент. Никто не готов встретить их на этих направлениях. Резервы не успеют развернуться навстречу в боевой порядок и будут смяты. Войска передовых линий смогут вступить в бой лишь частью своих сил, артиллерия с дальних позиций не сможет стрелять через головы своих войск и поддержать их огнем. О пунктах управления и обозах даже говорить нечего, они беззащитны. То есть, разгром неизбежен.

Для нанесения ударов создавались специальные, так называемые тяжелые части. Они были приучены действовать в плотно сомкнутом строю под градом пуль и снарядов, не глядя на потери. В русской пехоте это были гренадёрские, а в кавалерии – кирасирские полки. В них набирали самых сильных, хладнокровных и несокрушимых бойцов. И подолгу обучали филигранно точным действиям в строю. Именно в тяжёлых частях зародились суровые традиции строевой подготовки, дожившие до наших дней. Иначе нельзя, потому что строй – это живая крепость, а расхлябанный боец – брешь в ее стене. Об этом мы ещё расскажем в третьем правиле боя. «Может быть отдельным штатским лицам эта песня малость невдомёк», поэтому сравним: примерно так, до седьмого пота, репетируют свои движения артисты балета.

В первых боях молодых солдат ударных частей ставили в задние шеренги создавать напор. А впереди сражались самые опытные и закалённые бойцы. Как будто странно: самые ценные солдаты находились там, где проще всего погибнуть. На самом же деле ничего странного. Опытный боец потому и опытный, что побывал уже не в одной схватке, и вышел из них живым. И одолеть его не так-то просто, скорее он сам победит и в следующем бою. А молодого сразу ставить под штыки слишком жестоко. Да и неразумно. Надо же человеку дать приноровиться к бою, выработать сноровку, закалить душу. В свое время и он продвинется вперед уже испытанным бойцом. Этот суровый и честный обычай не устарел и многие годы спустя: в сложной обстановке в бой идут одни “старики”.

4.3. Правило третье

Войска сражаются в строю.

Повторим: строй – это живая крепость. В строю отдельные бойцы и целые отряды привычно и быстро занимают свои места, слаженно действуют по команде, защищают и поддерживают друг друга. Дружный залп из сотен ружей или единый удар штыками наносят неприятелю сильнейший урон. Пока строй цел, войска управляемы и непобедимы. Но стоит разорвать ряды, замешкаться при перестроении и создать толчею хоть на короткое время – жди беды. В разрывы ринется противник, зайдет с флангов, прорвется в тыл, опрокинет весь строй – и тогда конец, всех перебьют поодиночке. Поэтому сохранение строя – первейший долг каждого офицера и солдата. Самовольный выход из строя считается серьёзнейшим воинским проступком. В мирной обстановке за него полагается наряд вне очереди или гауптвахта, в бою – суд военного трибунала, а в особо опасных и не терпящих промедления случаях – расстрел на месте. Справедливее потерять одного слабодушного паникёра, чем из-за него погубить всех.

Строй имеет свои измерения и обозначения. По ним знающий человек может легко определить, для чего построены войска: для марша, атаки, обороны или других действий.

Давайте посмотрим.

Для начала представьте, что вы смотрите сверху на строй пехоты, взявшей ружья "на руку", то есть штыками вперёд, в грудь неприятелю. И видите примерно такую картину:

Рисунок 4–16. Строй взвода. Впереди командир взвода и командиры отделений с ружьями «на руку»

Этот строй явно для атаки. Более того – для завершающего её броска. Ибо известно, что начиналась атака с ружьями "на плечо" или даже «на ремень» (так легче их нести), и только на последней сотне шагов солдаты перехватывали ружья на руку и бросались на неприятеля.

Отметим: такой строй можно было увидеть и на парадах, в которых принимал участие знаменитый Павловский гренадёрский полк (позже гвардейский). Из всей Русской армии только он при прохождении торжественным маршем имел право нести свои ружья “на руку”. Это право он получил за 11 штыковых атак в сражении у Фридланда в 1807 году. Кстати, некоторые люди для красивости говорят «наперевес», хотя так ружьё можно лишь поддерживать в равновесии одной рукой. А в бою нужно крепко держать его обеими руками: левой вперёд за цевьё, а правой – за шейку приклада у пояса. Это – положение «на руку».

Для каждого действия нужен свой строй.

Например, походный строй должен хорошо вписываться в дорогу, не занимать на ней много места и двигаться с наибольшей возможной скоростью. Глубина строя здесь не так важна, а вот ширина должна быть поменьше, чтобы на дороге оставалось место для обгона и встречного движения.