Полная версия

Полная версияРусская армия 1812 года. Устройство и боевые действия

Строй для атаки должен иметь хорошую маневренность и ударную силу. Оборонительный строй должен обеспечивать отражение атак интенсивным огнем и выдерживать сильные удары в рукопашном бою.

Само собой, войска должны уметь действовать в любом строю и быстро перестраиваться для перехода от одних действий к другим. Это достигается непрерывными учениями и маневрами.

Мы рассмотрим отдельные, наиболее характерные построения.

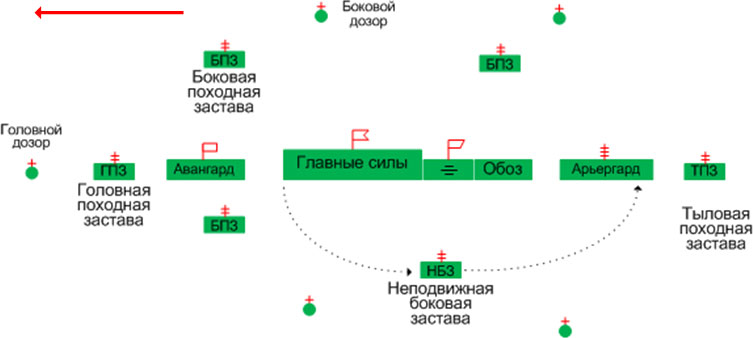

Походный порядок войск на марше таков: впереди – авангард, в центре – главные силы, позади – аръергард, на флангах – боковое охранение.

Рисунок 4–17. Походный порядок русской дивизии

Авангард – это передовой отряд. Его задача – не допускать неприятеля к своими колоннам с фронта и сбивать с дороги мелкие неприятельские группы, чтобы не замедлялось движение своих главных сил. А при встрече с серьезным противником – вступать в бой и вести его до тех пор, пока сзади подойдут и развернутся в боевой порядок подкрепления или все главные силы. Перед собой авангард высылает небольшое прикрытие – головную походную заставу, а еще дальше вперёд – головной дозор для ведения разведки и наблюдения. В авангард обычно выделяются самые маневренные части. Осенью и зимой 1812 года во время русского наступления в авангарде неизменно шел отдельный казачий корпус атамана Платова. Летучие отряды казаков не давали французам покоя ни днем ни ночью, а один из отрядов под Малоярославцем чуть не взял в плен самого Наполеона.

Главные силы идут в центре походного порядка. Вместе с ними движутся обозы и другие тыловые подразделения и части. Построение главных сил должно обеспечивать их быстрое развертывание и вступление в бой.

Боковое охранение движется параллельно главным силам на некотором удалении от них. Задача охранения – прикрыть походные колонны от флангового наблюдения и засад неприятеля. В охранение обычно выделяются кавалерийские дозоры. Но в стороне от дороги легко отстать. Поэтому на бездорожье от головы колонны выделяют неподвижные боковые заставы, которые выполняют свои задачи до прохождения войск, а затем пристраиваются им в хвост. И это повторяется сколько нужно до большого привала или остановки в лагере.

Аръергард – замыкающий отряд. Особенно важен при отступлении. Его задача – не дать неприятелю сесть на плечи отходящих колонн. Если обстановка позволяет, аръергард медленно отступает, удерживая неприятеля на безопасном расстоянии от своих войск. Если же требуется оказать упорное сопротивление и дать своим войскам отойти как можно дальше, аръергард ведет бой до последней крайности, и если надо – жертвует собой. Так требует Устав. При отступлении Русской армии в 1812 году в её аръергарде шел казачий корпус Платова, а от Царёва-Займища до Бородино – 3-я пехотная дивизия Петра Коновницына, усиленная несколькими кавалерийскими полками.

Чтобы не растягиваться, крупные войсковые соединения идут сразу по нескольким параллельным дорогам. Но и тогда глубина их походного порядка бывает значительной. Так, пехотный или кавалерийский корпус 1812 года с артиллерией, саперными подразделениями и обозами на обычной дороге мог вытянуться на 20–25 километров, то есть почти на длину дневного перехода. Как в известной песне:

Помню, я ещё молодушкой была,Наша армия в поход куда-то шла.Вечерело. Я стояла у ворот,А по улице всё конница идёт…Кстати, новая Смоленская дорога, вдоль которой развертывались основные боевые действия в 1812 году, отличалась необыкновенной для того времени шириной. Она была построена в конце XVIII века как стратегическая военная дорога на Западном направлении, и войска могли двигаться по ней во много рядов. Соответственно уменьшалась и глубина их походных порядков.

Пожалуй, самую выразительную картину марша регулярной армии оставил в своих воспоминаниях знаменитый Денис Давыдов – гусарский офицер, писатель и поэт, партизан 1812 года. Он описывает встречу казаков и партизан с отступающей Наполеоновской гвардией:

"Подошла Старая гвардия, посреди коей находился и сам Наполеон… Мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок* и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хотя одного рядового от этих колонн, но они как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, оставались невредимы; я никогда не забуду свободную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти испытанных воинов. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, белых ремнях, с красными султанами и эполетами они казались маковым цветом среди снежного поля… Мы жужжали вокруг… колонн неприятельских…, но все было тщетно. Колонны двигались одна за другою, отгоняя нас ружейными выстрелами и издеваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством… Гвардия с Наполеоном прошла посреди… казаков наших, как 100-пушечный корабль между рыбачьими лодками".

Что и говорить, противник был достойный.

*– Примечание: "взять ружье под курок" значит, положа ствол на плечо, поддерживать ружье локтевым сгибом за курок. В таком положении нести ружьё легче, чем в положении “на плечо” ладонью под приклад).

А какой строй лучше всего подходил для боя? Это, смотря какой бой.

В огневом бою главное – точность и плотность стрельбы. Поэтому стрелку ничто не должно мешать ни спереди, ни сзади, ни с боков. Лучше всего стрелять из одной шеренги при увеличенных интервалах между бойцами. Все видят цель, никто её не загораживает, у каждого стрелка достаточно места для перезарядки ружья.

Вроде бы хорошо. Да не совсем. Кроме точности нужна еще и плотность огня, а тонкая линия стрелков при тогдашней скорострельности ружей развить нужную плотность огня не могла.

Что делать? Можно выстроиться в 2 шеренги. Фронт стрелков сократится и плотность огня возрастет. Правда, стрелять из задней шеренги будет неудобно – придется выставлять ружья между головами стоящих впереди солдат. Можно, наконец, первой шеренге стрелять с колена, а второй – стоя. Это уже лучше, но при перезарядке ружей солдатам первой шеренги придется ставить ружья вертикально и самим вставать в рост, чтобы засыпать пороховые заряды в стволы. Выход был найден такой: подразделения в бою строились в три шеренги, и если сильного огня не требовалось, стреляла только первая шеренга. При жарком бое начинали стрелять две шеренги, а третья шеренга только заряжала ружья и передавала их вперёд. Количество заряжаний доходило до трёх-четырёх в минуту. При таком темпе, например, пехотный батальон мог выпускать в одну минуту около 1 000 пуль, что почти равно скорострельности 2-х современных пулеметов. Это немало.

Рисунок 4–19. Пехотная линия отражает огнём атаку кавалерии

Линейное построение в три шеренги годилось не только для стрельбы, но и для рукопашного боя. Александр Васильевич Суворов учил в своей знаменитой инструкции “Наука побеждать”: “В двух шеренгах сила, в трех – полторы силы: передняя рвёт, вторая валит, третья довершает”.

В обороне то же самое: прорвать три шеренги было не так-то уж и просто, а для повышения устойчивости обороны в тылу первой линии выстраивалась вторая, за ней третья и так далее, смотря какая глубина обороны была нужна.

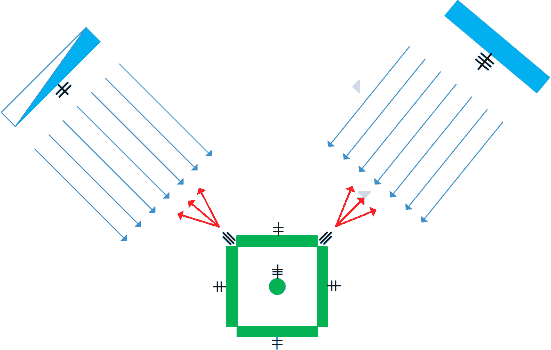

Однако, для отражения кавалерийских атак линия подходила плохо. Неприятельские всадники очень быстро преодолевали зону картечного и ружейного огня, заходили с флангов, прорывались в тыл строя, и начиналось побоище. Но тактика и тут нашла контрприем. При появлении крупных масс кавалерии линия перестраивалась в каре – замкнутый четырехугольный строй штыками наружу. В углах каре старались поставить пушки для стрельбы картечью.

Примечание: атака каре с угла – это удар по флангам его смежных сторон, что и опасно. Поэтому пушки в углах каре – дополнительная защита.

Рисунок 4–20. Пушки отражают атаку на каре с углов

На рисунке перед вами построение батальонного каре. Расколоть такой «орешек» кавалерии было непросто: с какой стороны ни зайди – всюду упрешься в штыки. А кони, надо сказать, очень неохотно атаковали эту преграду, приходилось их подолгу приучать. Именно в строю батальонных и ротных каре русская 27 пехотная дивизия Дмитрия Неверовского 2 августа 1812 года отражала атаки превосходящей кавалерии Мюрата и на полдня задержала ее прорыв к Смоленску.

В центр каре под его защиту обычно помещали раненых, обоз и вообще всё самое ценное. История сохранила знаменитую команду Наполеона, поданную им перед одним из сражений в Египте: "Ослов и ученых – в середину!". Насмешка? Да нет. Ученые, взятые Наполеоном в поход, впервые проделали большую работу по изучению Египта. Например, они обследовали трассу будущего Суэцкого канала. Ценность этих обследований была необычайно велика. А ослы несли в своих вьюках весь армейский запас. Ни тех, ни других терять было нельзя. А команда получилась такой необычной из-за необходимой краткости: в бою время дорого. Конечно, была и шутливая ирония, очень важная для поднятия настроения бойцов перед схваткой. Недаром команда так запомнилась.

В строю каре стояли и декабристы в день восстания на Сенатской площади Петербурга в 1825 г. Они отбили пять атак, и только картечь правительственной артиллерии решила их судьбу.

Рисунок 4–21. Морской гвардейский экипаж на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Художник Тронь А. А. 1983 г.

Линейные построения применяла не только пехота. Артиллерия в поле, например, могла стрелять только из одной линии прямой наводкой, потому что наводчики должны были видеть, куда ложатся их снаряды. Любые преграды, даже впереди стоящие свои войска, этому мешали. К тому же, стрельба велась черным порохом, и дым над орудиями стоял столбом. Хорошо, если на поле сражения имелись возвышенности. С них открывался хороший обзор, дул ветерок, и можно было вести огонь без помех, даже “через головы”. Обратим внимание: всем известная батарея Раевского имела еще одно характерное название – Курганная батарея. И Шевардинский редут, и Багратионовы флеши, и Масловские укрепления – все они тоже располагались на возвышенностях.

Стрельба артиллерии по невидимым целям с так называемых “закрытых позиций” стала возможной лишь на рубеже XIX–XX веков, когда появились приборы инструментальной наводки, сложные прицелы и технические средства связи. Данные для стрельбы стали готовить с применением правил тригонометрии, топографии, геодезии и других наук. А корректировщики огня, пробравшиеся в глубину обороны противника вплотную к целям, и наблюдающие разрывы своих снарядов вблизи, могли по средствам связи давать стреляющим батареям необходимые поправки.

Кавалерия тоже сражалась в линейном строю, как правило 2-шереножном. Для быстрого удара такой глубины строя хватало, а с увеличением глубины напор все равно не возрастал: коней не очень-то заставишь давиться и “лезть на стенку”.

Линейные построения господствовали на полях сражений в течение XVI, XVII и XVIII веков. Даже сама тактика тех времен получила название линейной.

Однако, у линии имелись два серьезных недостатка. Первый – малая ударная сила. Действительно, атакующий строй пехоты глубиной в три шеренги не всегда мог надежно прорывать мощную оборону неприятеля: не хватало напора. Поэтому часто приходилось полагаться на ружейный огонь, хотя сила его тоже была недостаточной. Случалось, что перестрелки длились многими часами, и войска не двигались с места до конца сражения.

Второй недостаток линии – плохая маневренность. Любое движение длинного и тонкого строя, особенно на неровной местности, было затруднительным. Шеренги начинали изгибаться, в них возникали опасные разрывы, в которые опытный противник мог наносить быстрые удары.

Повысить ударные и маневренные возможности войск в рамках линейной тактики никак не удавалось. Даже изобретенный прусским королем Фридрихом Великим так называемый «косой» боевой порядок не спасал положения.

Но к началу XIX века по разным причинам армии стали быстро увеличиваться. Появилась возможность вводить войска в бой крупными ударными массами. Резко возросла подвижность и мощь артиллерии, её огонь на поле сражения стал подавляющим, значение ружейного огня снизилось.

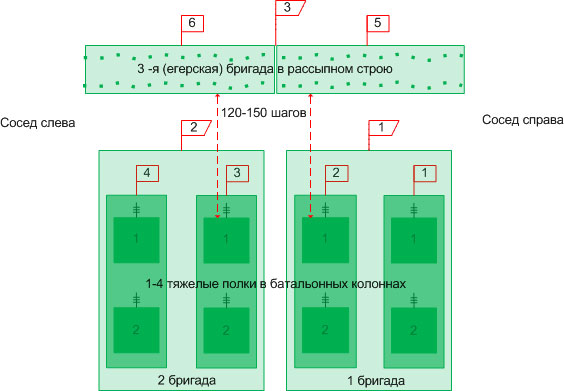

Тактика очень быстро отреагировала на эти изменения. Появилась глубокая ударная колонна, которая легко маневрировала на местности и своим напором прошивала любую линию насквозь. Наибольшее распространение получила батальонная колонна. Она была легко управляемой, маневренной и достаточно мощной.

Рисунок 4–22.

Правда, из глубины колонны нельзя было стрелять. Но эту задачу брала на себя полевая артиллерия, она сопровождала пехоту огнем. А при надобности колонна и сама легко перестраивалась в линию и открывала ружейную пальбу.

Конечно, колонна несла большие потери, если долго находилась в зоне огня неприятеля. Но при массовых армиях, действуя быстро, это можно было терпеть. К тому же колонну защищал с фронта и флангов выдвинутый на дальность ружейного выстрела рассыпной строй – еще одна находка тактики массовых армий. Он прочёсывал кустарники, населенные пункты и другие неудобные для линейного боя места. И сам находился под прикрытием колонны.

Новая тактика получила название тактики колонн и рассыпного строя. При Бородино она проявилась в полной мере. Вот каким был, например, боевой порядок русской пехотной дивизии в этом сражении:

Рисунок 4–23. Боевой порядок русской пехотной дивизии при Бородино

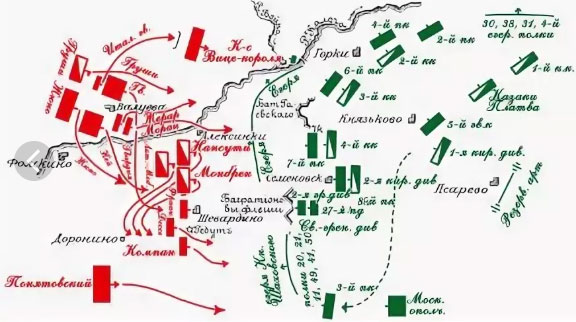

Теперь о построении армий. Классический пример – Бородинское сражение. Посмотрите, из каких основных элементов складывалась русская оборона:

– армии строились в два эшелона (две боевые линии). Впереди стояли пехотные корпуса, развернутые в 2 линии батальонных колонн, а за ними – резервные кавалерийские корпуса;

– прикрытие флангов боевых линий поручалось корпусным отрядам казаков;

– каждая армия имела свой армейский резерв. Кроме того, был выделен общий резерв;

– оборонительные линии войск опирались не только на естественные рубежи, но и на систему полевых укреплений.

Рисунок 4–24. Построение войск при Бородино

Все вместе эти элементы создавали прочную преграду для неприятеля, общая глубина обороны достигала трех километров, по тем временам немало. И в то же время войска, построенные в ударные колонны, при удобном случае могли сами перейти в немедленное наступление.

Решающую роль в обороне русской армии при Бородино сыграли полевые укрепления: Шевардинский редут, Багратионовы флеши и батарея Раевского. Вокруг них происходила основная борьба. После многих атак укрепления пали, но дальше французы пройти уже не смогли.

Всякое полевое укрепление должно отвечать нескольким важным требованиям, а именно:

1. Затруднять неприятелю продвижение в глубину обороны, а также штурм самого укрепления.

2. Защищать гарнизон укрепления от неприятельского ружейного и артиллерийского огня.

3. Обеспечивать хороший обзор и ведение огня по врагу, начиная с самых дальних дистанций.

4. Находиться в тесной огневой связи с соседними укреплениями, образуя тем самым сплошную зону обстрела перед фронтом своих войск.

5. Возводиться из местных материалов простейшими инструментами за краткое время.

6. Сохранять свои боевые качества во всё время сражения.

Быстро построить такие укрепления нелегко. Для оборудования Бородинской позиции инженерным частям русской армии не хватало топоров, лопат и другого инструмента (его подвезли из Москвы только к концу сражения). И времени было в обрез, неприятель наседал. Поэтому, например, передовой Шевардинский редут вступил в бой недостроенным. По приказу Кутузова он держался до тех пор, пока в тылу спешно возводились самые простые укрепления – флеши и люнеты.

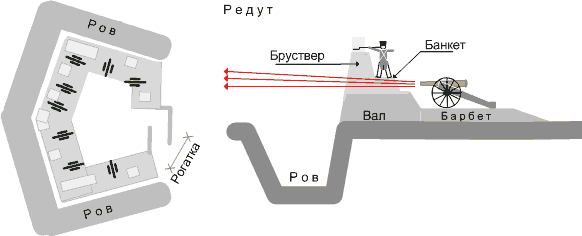

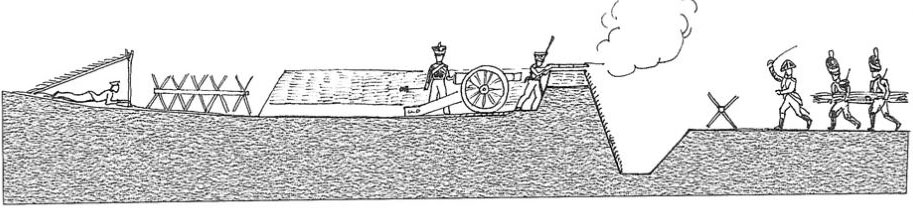

Любые укрепления имели общие характерные детали. Прежде всего – широкий наружный ров в несколько метров глубиной. Сразу за рвом – высокий земляной вал. На валу устанавливались деревянные срубы или высокие плетеные корзины, наполненные землей. Между ними оставляли промежутки в виде амбразур для орудий и стрелков. У амбразур насыпали барбеты – специальные площадки, на которые выкатывали орудия. Кроме того, вдоль внутренней стороны вала устраивалась ступенька – банкет, на которую всходили стрелки для ведения ружейного огня. Но имелись и характерные различия.

Редут. Пожалуй, самое сложное из полевых укреплений. Предназначался для ведения круговой обороны, и в плане имел форму многоугольника. Размеры редута определялись количеством орудий и численностью его гарнизона. Например, Шевардинский редут был невелик, в нем размещались всего пять тяжелых орудий. Но он являлся ядром обороны целой пехотной дивизии и нескольких кавалерийских полков общим числом до 11 тыс. человек.

Рисунок 4–25. Редут

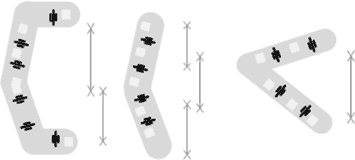

Люнет. Предназначался для обороны с фронта. Имел 1–2 передних вала и короткие боковые валы для прикрытия флангов. Открытая тыльная сторона охранялась полевыми войсками или прикрывалась легкими заграждениями в виде засек и рогаток. Такой люнет был построен на Курганной высоте южнее села Бородино в центре русской позиции. Он имел фронтальный вал длиной 128 метров, и 27-метровые боковые валы. Их высота достигала 2,4 м. Перед люнетом шел ров глубиной 3,2 м, а впереди в 150 шагах располагались “волчьи ямы” в несколько рядов. Люнет заняли 26-я и 12-я батарейные артиллерийских роты, имевшие в своем составе 18 орудий. Это и была знаменитая батарея Раевского.

Флешь (в переводе с французского – стрела). Предназначалась для обороны с фронта. В плане имела вид тупого угла со сторонами 20–30 метров и вершиной, направленной против неприятеля. Позволяла вести косоприцельный огонь. Являлась разновидностью редана (укрепления с острым углом, позволявшего вести фланговый огонь). Перед Бородинским сражением одна такая флешь была построена юго-западнее деревни Семеновское. В ней размещались 5 орудий.

Справа и слева от флеши возвели небольшие люнеты с передовыми валами по 60–70 метров длиной, и боковыми – по 20. Правый люнет имел 7 орудий, левый – 12.

Валы всех трех укреплений достигали высоты 2,4 м, и ширины – 4 м. Перед ними отрыли защитные рвы глубиной 2 и шириной 3 метра.

И, хотя в этой группе флешь была всего одна, название укреплениям дали общее: Багратионовы флеши.

Рисунок 4–26. Люнет, флешь и редан с рогатками в тылах

Отсутствие круговой защиты у флешей и люнетов было одновременно и недостатком, и достоинством. Недостаток понятен: с тыла укрепление обороняться не могло. Его прикрывали разве что рогатки – переносные заграждения до появления колючей проволоки (смотри рисунки). А вот достоинство заключалось в том, что неприятель, даже захватив укрепление, не мог в нём укрыться. Поэтому выбить его оттуда было нетрудно. Именно так получилось в Бородинском сражении: Багратионовы флеши и батарея Раевского в жарких схватках несколько раз переходили из рук в руки, и были оставлены русскими войсками, когда судьба сражения была фактически решена и французские атаки выдохлись.

Рисунок 4–27. Бой за редан

Глава 5. Боевой состав войск перед войной 1812 года

Здесь перечислены только самые крупные боевые формирования: армии и корпуса с указанием количества мелких частей в их составе. Это понадобилось нам для краткости, а также для описания стратегии войны, на которую мелкие части влияют мало. Поэтому не учтены и небоевые формирования (медицинские, снабженческие и учебные), они лишь имеются в виду.

Стратегия Отечественной войны 1812 года описана в последней главе книжки.

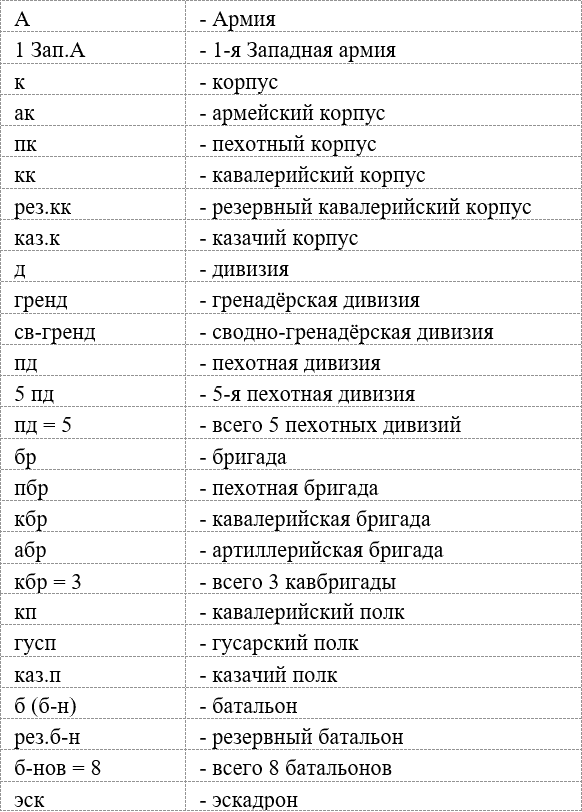

Здесь, в этой главе, войска обозначены сокращениями, близкими к нынешним наставлениям по полевой службе штабов. Обратите внимание: подразделения, части и соединения до корпуса включительно обозначаются строчными (маленькими) буквами, армии – заглавными (большими). Штатские люди на это обычно не обращают внимания, а военные – нет. Их так учили, потому что за каждой подобной буквой на карте или в боевом приказе может стоять жизнь и смерть многих людей. Мы об этом уже говорили.

Рисунок 5–1. Военные сокращения

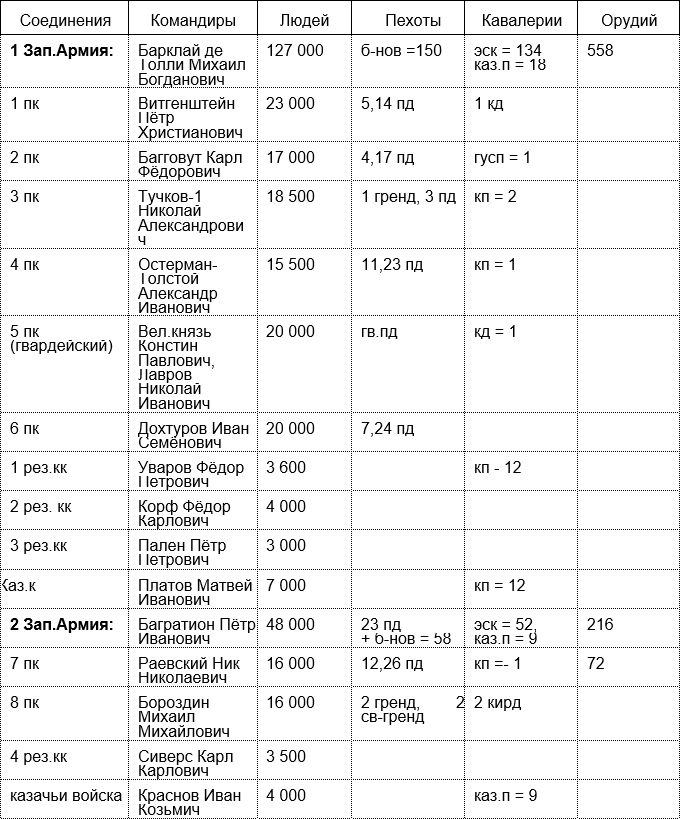

5.1. Боевой состав действующей Русской армии

Рисунок 5–2. Боевой состав действующей Русской армии

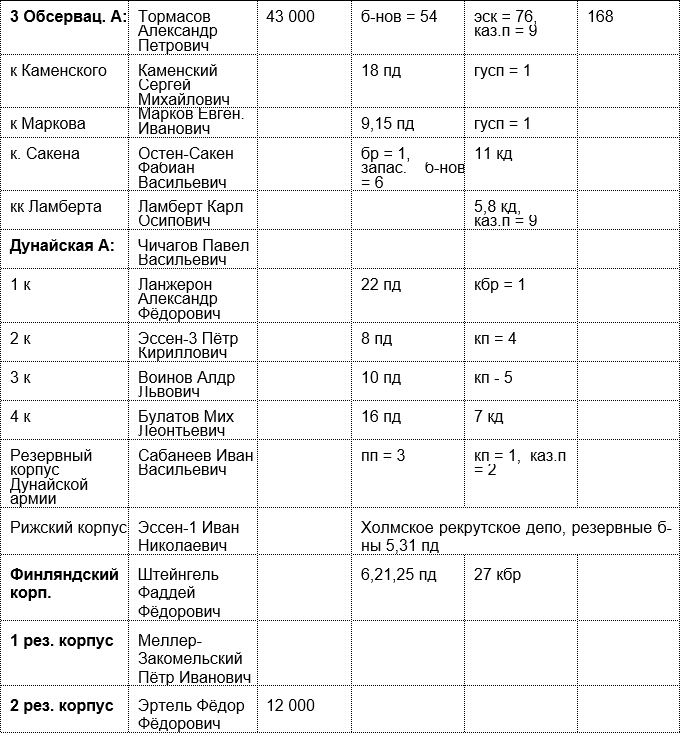

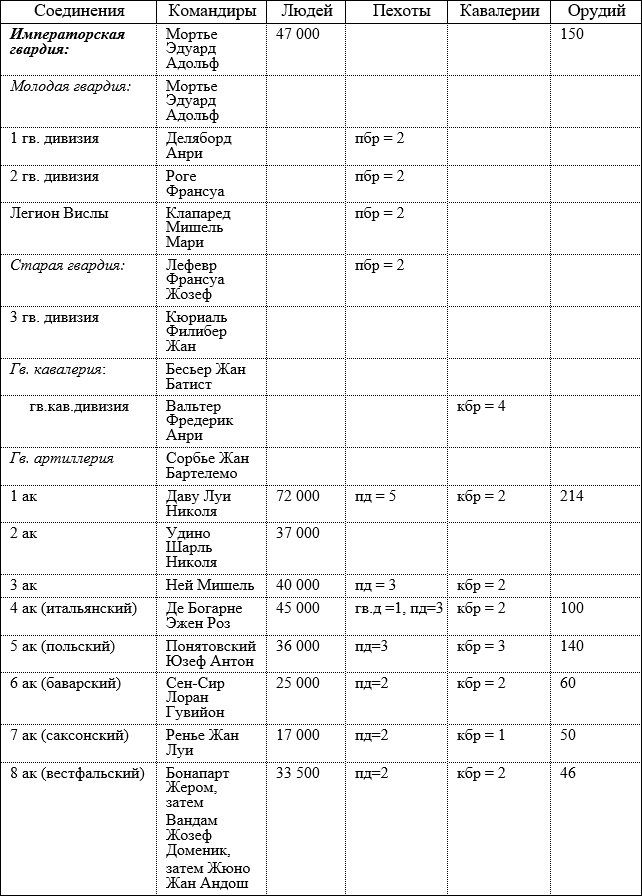

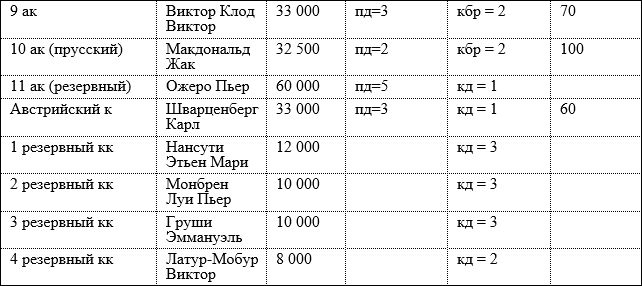

5.2. Боевой состав Великой армии Наполеона

Рисунок 5–3. Боевой состав Великой армии Наполеона

Глава 6. Командиры

– Солдатушки, бравы ребятушки, Кто же ваши о́тцы?

– Наши о́тцы – русски полководцы! Вот, кто наши отцы!

Теперь, уважаемый Читатель, представьте себя только что назначенным начальником Управления кадров военного министерства, которому положено знать высший командный состав армии: что это за люди, какое занимают положение и на что способны; кого нужно награждать и выдвигать на высшие должности, а кого наоборот – «задвигать».

И первым делом нужна справка о самых важных командирах на случай войны. Справка должна быть краткой и ёмкой, чтобы видеть общую картину и делать из неё нужные выводы. Конечно, надо знать и неприятеля.

Такую справку мы подготовили.

Здесь названы военачальники 1812 года от императоров до командиров корпусов.

Указано их происхождение и образование, должности и воинские звания, прохождение службы. По возможности указаны и особенности характера, кроме свойственных всем им смелости, решительности и воли, иначе они бы командирами не стали.

К сожалению, не все характеристики дошли через 200 лет до нашего времени, но зато известны дальнейшие судьбы командиров 1812 года. Они тоже указаны в справке.

6.1. Русские командиры

Император и Самодержец всероссийскийАЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙшеф лейб-гвардии Семёновского полка,гвардии полковник(1777–1825)Старший сын будущего императора Павла I.

В детстве отлучён от родительского воспитания бабкой – Екатериной II. Показал себя умным и с виду покладистым, но лукавым, неусидчивым, ленивым и упрямым.

После 1793 – на службе в гатчинских войсках отца. От пушечной пальбы повреждает слух на левое ухо.

1796–1800 – полковник гвардии, шеф Семёновского полка, инспектор столичных войсковых инспекций (будущих дивизий), военный губернатор Петербурга, сенатор.

1801–1812. После убийства отца, о чём знал заранее, становится императором. Объявляет возврат к порядкам Екатерины II и дарует подданным некоторые свободы: возвращает вольности дворянам, упраздняет тайную канцелярию, даёт право помещикам освобождать за выкуп крепостных крестьян с землёй и т. п.