Полная версия

Полная версияРусская армия 1812 года. Устройство и боевые действия

Мундиры французской пехоты были синего цвета.

3.2. Кавалерия

Это был род оружия, любимый всеми. Обаяние и красоту ему придавал, конечно, конь – живая душа, могучее и благородное животное, самоотверженно служившее человеку в бою. Поразительно, как он повиновался всаднику среди грохота выстрелов, стонов, увечий и смертей. Не зря воин всегда относился к нему, как к своему боевому товарищу. У казаков – прирожденных конников, из поколения в поколение передавалось незыблемое правило: коня береги пуще глаза. Сам голодай, а коня покорми. Спать не ложись, а коня убери. Зато в трудную минуту он тебя спасет. Это правило перешло и в регулярную кавалерию.

Кавалерия не знала себе равных в маневре и стремительном ударе. Она ходила в таранные атаки и преследовала неприятеля, прикрывала свои войска на флангах, охраняла их на марше и на отдыхе, вела ближнюю и дальнюю разведку.

Основной вид боевых действий кавалерии – наступление. Даже в обороне она не стояла на месте, а шла вперёд, на скаку удобнее рубиться и легче опрокидывать врага.

Чтобы приучать людей и лошадей к ведению и отражению кавалерийских атак, в войсках проводили специальные тренировки. Будущий генералиссимус Суворов в конце общих строевых занятий (обязательно в конце) всегда проводил учебную атаку кавалерии против пехоты. Атака начиналась точно как в бою, и только перед самым столкновением пехота расступалась, вздваивая ряды, и кавалерия на высшем аллюре проскакивала в образованные промежутки. После чего сразу давался отбой. Тренировка была жутковатой и опасной (нередко происходили несчастные случаи), но необходимый результат давала. Кони привыкали мчаться на пехоту не останавливаясь, и делали это охотно, потому что после атаки сразу получали отдых или угощение. А пехота училась не бояться атакующей кавалерии.

Кавалерия, как и пехота, делилась на тяжелую и легкую.

Самую мощную часть тяжёлой кавалерии составляли кирасиры – своего рода танки 1812 года. Они подбирались из рослых людей, сидели на крупных лошадях и ходили в атаку в очень плотном строю, стремя в стремя. Единый удар такой мощной массы опрокидывал любого неприятеля. Отбор и обучение кирасир стоили денег и времени, поэтому кирасирских полков было немного. На пустяки их не отвлекали, а бросали в бой только в самые трудные минуты (кстати, увидеть кавалерийскую атаку вправильном строю сегодня увидеть почти невозможно даже в кинофильмах: нет времени для нужной выучки. Обычно конные атаки показывают в виде беспорядочной казачьей лавы).

На вооружении кирасир состояли прямые и тяжелые палаши. Для действий в тесноте они лучше сабель: ими не обязательно размахивать, можно и колоть. Для самообороны каждый кирасир имел 2 пистолета, а для огневого боя – ружьё. Плотный строй кавалерии, да еще на громадных лошадях – удобная мишень для ружейного и картечного огня. Поэтому кирасиры надевали кирасы – защитные металлические панцири. Кираса была сделана из двух половинок, закрывающих грудь и спину бойца, и соединённых ремнями. Плечевые ремни были покрыты металлическими пластинами в виде рыбьей чешуи, чтобы их не перерубить саблей. Рядовые кавалеристы носили железные кирасы, а офицеры – медные, часто даже с золотыми украшениями. Весила кираса больше 10 килограммов, и надевали её только в бою и на парадах.

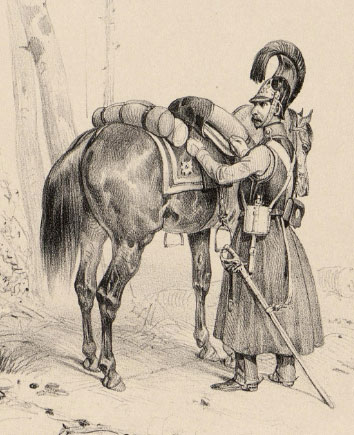

Рисунок 3–8. Гвардейский кирасир (на чепраке коня видна звезда ордена Андрея Первозванного). Художник Жан Виктор Адам (1801–1967)

Рисунок 3–9. Кираса

Драгуны – маневренная тяжелая кавалерия, самая боевая и многочисленная. Драгун бросали туда, где нужно было сокрушить или расстроить ряды неприятеля, расчистить дорогу лёгким войскам. Поэтому в бою они не знали передышки. В наступлении поддерживали атаки пехоты и атаковали сами, в обороне отражали натиск неприятеля и наносили контрудары. Драгунская кавалерия, мощная и быстрая, была незаменима для рейдовых действий в отрыве от главных сил армии. Если говорить коротко, драгуны вместе с пехотой делали в бою основную работу. Интересно, что драгунские части изначально создавались как «ездящая пехота», приспособленная для ведения и кавалерийского, и пехотного боя. В русской армии вплоть до 1811 года драгуны даже носили пехотные воинские звания. Однако боевой опыт показал, что одновременно быть хорошим пехотинцем и хорошим кавалеристом нельзя. К XIX веку драгуны окончательно превратились в род кавалерии.

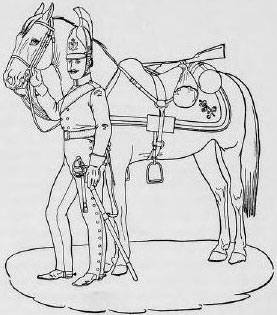

Рис 3–10. Драгун

На вооружении драгун имел палаш или саблю, два пистолета, ружье. Амуниция его походила на кирасирскую.

Легкую кавалерию составляли гусары и уланы. Ещё имелась казачья конница, но в состав регулярной кавалерии она не входила, так как службу несла непостоянно.

У легкой кавалерии боевые задачи были очень разнообразны. В них входили:

– разведка и наблюдение (дозорная служба);

– прикрытие своих войск в сражениях и на маршах;

– наступление на неподготовленную оборону, развитие успеха линейных войск;

– преследование неприятеля;

– набеги и рейды;

– действия из засад.

Обычно легкая кавалерия шла в бой для развития успеха тяжелой кавалерии и линейной пехоты, когда противник уже дрогнул и смешал ряды. Тут хороши были уланы со своими длинными пиками. Никакой штык им не был страшен, и они рассеивали неприятельский строй окончательно. После чего начиналось преследование. Его вели обычно гусары или казаки. Редко кому удавалось уйти от легких лошадей и острых сабель. Если у бегущих не было прикрытия, преследование заканчивалось их полным разгромом.

Для решения таких задач нужны смелость, решительность и быстрота действий. Поэтому на службе в легкой кавалерии удерживались только самые лихие забияки и отчаянные храбрецы. И, вдобавок – самые выносливые воины. Ведь после боя легкая кавалерия отправлялась не на отдых, как все, а в дозор или разведку.

Вооружение легкой кавалерии было разнообразным. Гусары носили сабли, а к седлам их коней крепились по паре пистолетов и короткому ружью. Уланы имели пики – они вообще удобны, поэтому их любили и гусары, и особенно казаки. У казаков часто кроме шашки с пикой иного оружия и не было.

Примечание: уже было в «Производстве оружия». В начале войны с Наполеоном кавалерия отдала своё огнестрельное оружие ополчению, а сама вовала, в основном, холодным оружием.

Рис. 3–11. Гусар

Теперь, как отличить кирасир, драгун, гусар и улан друг от друга.

Кирасиры носили палаш, кожаную каску с гребнем из конского волоса (для защиты головы и шеи от сабельных ударов), перчатки с крагами, высокие сапоги с наколенниками – ботфорты. И, конечно, кирасу.

Драгуны – то же самое, только без кирасы и ботфортов.

Гусары были очень живописны. Они вышли из Венгрии, и в своей форме сохранили детали венгерского национального костюма: витые шнуры на груди, короткую куртку доломан с накидкой-ментиком на левом плече. Метко сказал Козьма Прутков: "Хочешь быть красивым – поступай в гусары". Кроме того, лёгкой кавалерии разрешалось носить усы. Поэтому не удержимся, и напомним еще одну поговорку, дошедшую до наших дней: "Усы гусара украшают".

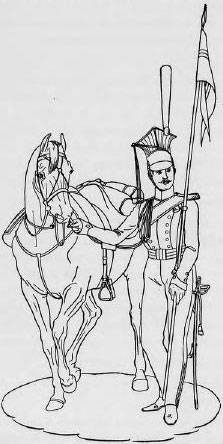

Уланы. Вышли из польской Речи Посполитой. Носили особую шапку с квадратным верхом – конфедератку – символ борцов за свободу Польши (конфедератка сохранилась в Войске Польском и в XXI веке).

Еще одно отличие улан – цветные флажки на пиках, их основном оружии.

Рисунок 3–12. Улан

3.2.1. Русская кавалерия

В 1812 году русская кавалерия состояла из гвардейских и армейских частей. По назначению она делилась на тяжелую (кирасир и драгун) и легкую (гусар и улан). Еще, как теперь мы знаем, имелись и конные казачьи части, но в регулярную кавалерию они не входили. По вооружению и тактике казаки относились к легкой коннице.

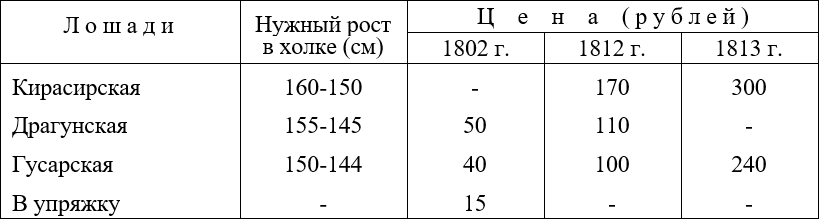

Лошади для кавалерии закупались на конных заводах и у населения. С заводов лошади поступали резвые, здоровые и приученные к седлу, но их было немного, и почти все они направлялись в гвардию и в кирасирские полки. Остальных лошадей покупали у частных владельцев. Старались это делать в степной части Украины – там лошади были лучше. Брали лошадей в кавалерию с 4-х летнего возраста, срок их службы составлял 8–9 лет. Деньги на покупку (это называлось "на ремонт") отпускались из казны командирам полков. Лошадей не хватало, и цены на них быстро росли.

Рисунок 3–13. Кавалерийские лошади

Нормальным считалось иметь по одному полк кавалерии на 2 полка пехоты. В России он имелся только на 3 полка пехоты. И кавалерию приходилось дополнять казаками со своими лошадьми.

Выручали выносливость и неприхотливость русских лошадей. Например, в кавалерии Наполеона уже летом 1812 года начался падеж лошадей от изнурения и болезней. А при зимнем отступлении они погибли почти все. Русская же кавалерия сохранила свои силы и могла наступать без остановки.

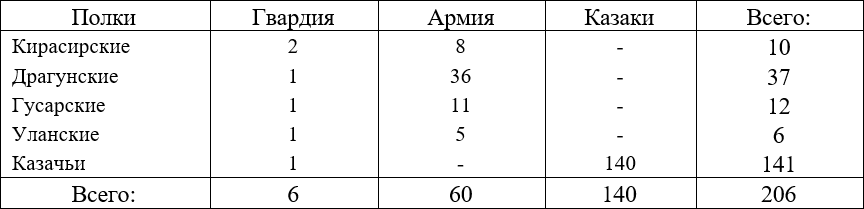

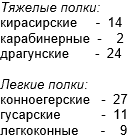

Основной единицей кавалерии был полк. Всего имелось:

Рисунок 3–14. Количество русских кавалерийских и конных казачьи полков

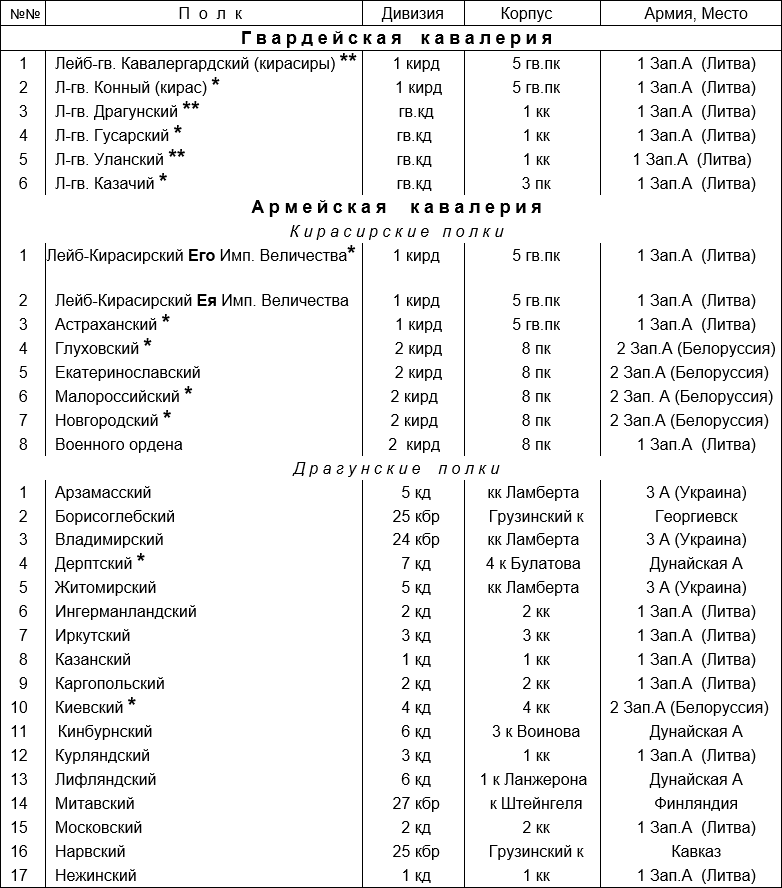

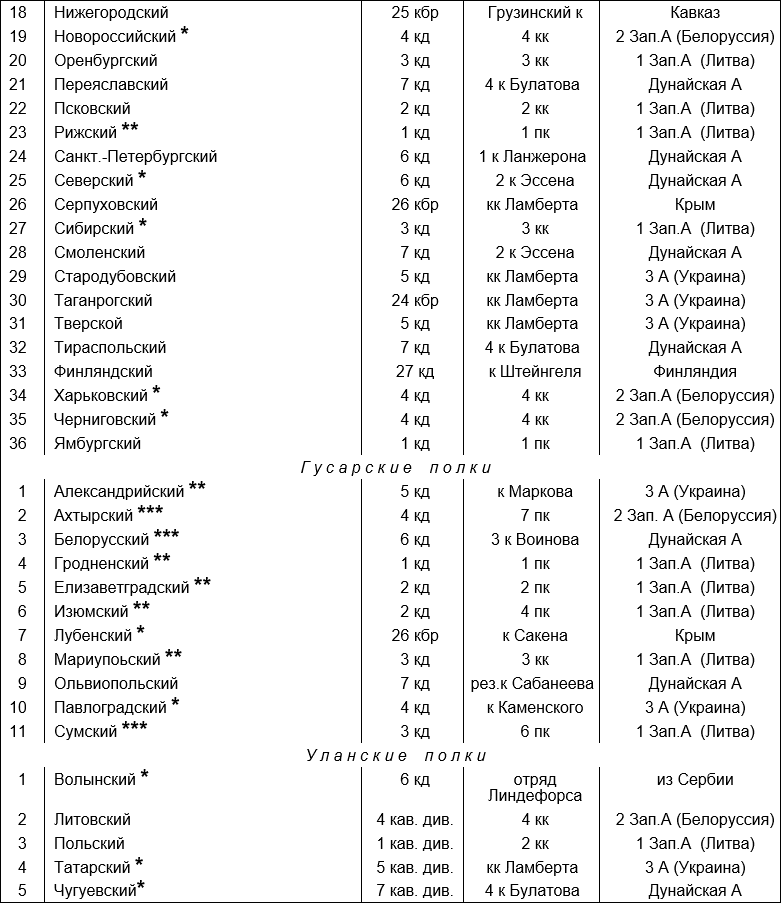

Список полков русской регулярной кавалерии перед войной 1812 года

Напомним сокращенные обозначения войск в списке:

л-гв. лейб-гвардейский;

кбр – кавалерийская бригада;

кирд – кирасирская дивизия;

кд, гв.кд – кавалерийская дивизия, гвардейская кавалерийская дивизия;

кк – кавалерийский корпус;

к, пк, гв.пк – корпус, пехотный корпус, гвардейский пехотный корпус;

А, Зап. А – армия, Западная армия;

** – награды полку за Отечественную войну и Заграничные походы 1812–1814 гг. Какие именно – не указаны, но имеются ввиду: Георгиевский штандарт, Георгиевские и Серебряные трубы, знаки на кивера За отличие.

Рисунок 3–15. Список полков кавалерии Русской армии к лету 1812 года

Номеров кавалерийские полки в то время еще не имели. Казачьи полки именовались по фамилиям командиров.

По традиции русской армии все офицеры-однофамильцы для удобства носили порядковые номера по своей фамилии. Например: Тучков 3-й или Карпов 2-й. Поддерживать такую традицию было нетрудно, так как число офицеров было невелико и почти все они знали друг друга. Особенно много однофамильцев было в казачьих войсках, потому что служили семьями и станицами (так, в составе армии Барклая-де-Толли находился полк Грекова 18-го, а в армии Багратиона – Грекова 21-го).

Кирасирские и драгунские полки имели по 5 эскадронов, из них один считался запасным, а гусарские и уланские – по 10 эскадронов (2 запасных). Казачьи полки включали по 5 сотен.

Гвардейские полки имели по 5 эскадронов, а лейб-гвардии Казачий – три сотни.

Два полка составляли кавалерийскую бригаду. Три бригады – дивизию. В дивизии было две тяжелых (драгунских) бригады и одна легкая. Кирасирские дивизии имели по 2 бригады.

Всего к началу войны в регулярной кавалерии было 10 дивизий и 4 отдельные кавбригады.

Две дивизии объединялись в кавалерийский корпус. Но во время войны из-за частых переподчинений полки в корпусах перемешались, и дивизии на время утратили свое значение. Все 4 русских кавалерийские корпуса по примеру французских именовались резервными.

По общей оценке, русская кавалерия в войне 1812 года показала себя лучше французской, особенно в разведке.

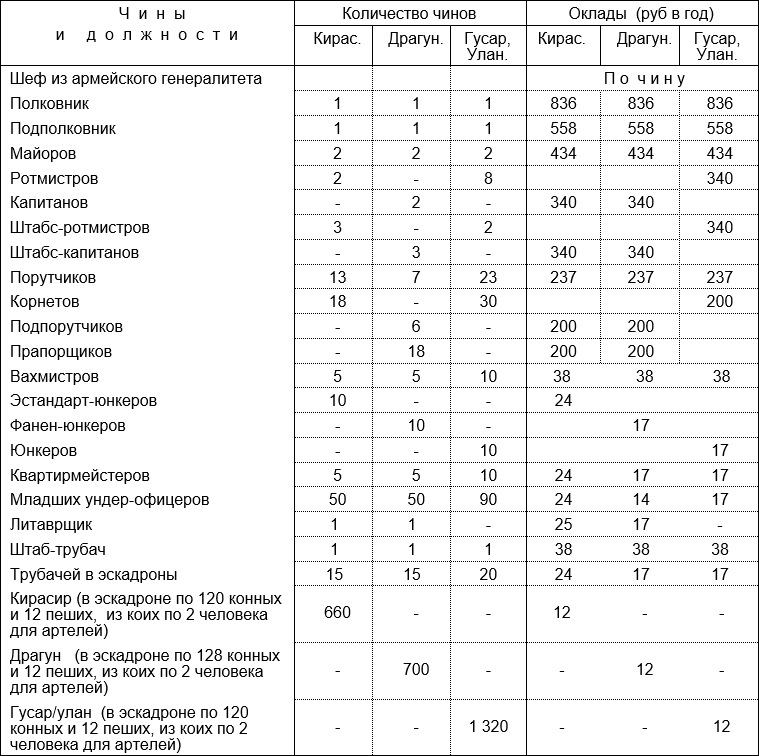

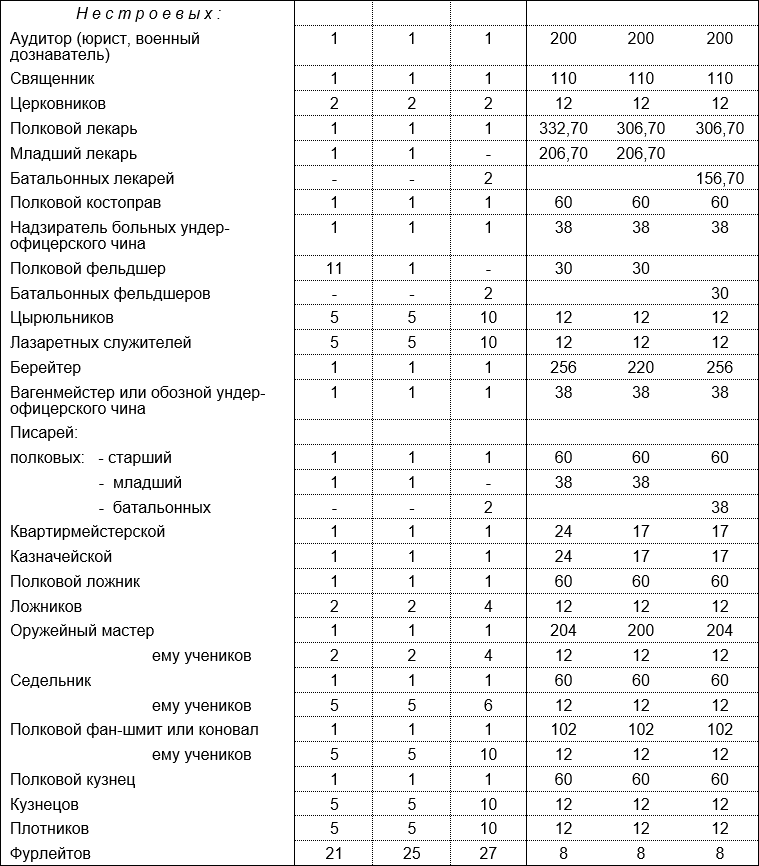

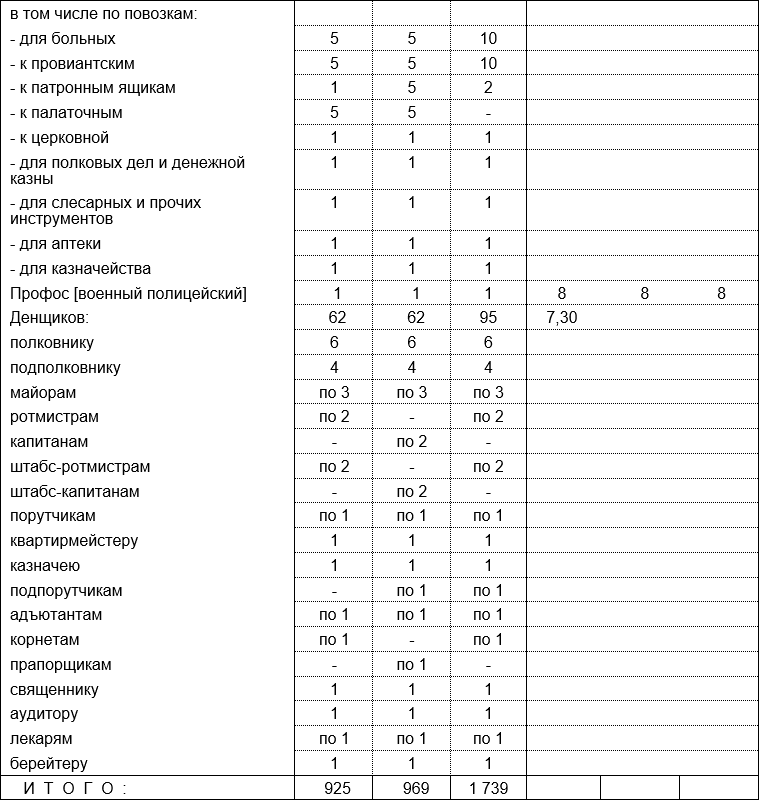

Штаты полков кавалерии Русской армии 1802 года

Рисунок 3–16. Штаты полков кавалерии Русской армии 1802 года

Пояснения к штатам кавалерии:

В год принятия штата драгуны ещё носили пехотные звания.

Эстандарт-юнкер – кирасирский унтер-офицер при штандарте, дворянин.

Фанен-юнкер – драгунский унтер-офицер при штандарте, дворянин.

Юнкер – унтер-офицер лёгкой кавалерии, дворянин.

Все унтер-офицеры-дворяне являлись кандидатами в офицеры, могли выполнять некоторые офицерские обязанности и подчинялись напрямую командиру роты.

3.2.2. Французская кавалерия

О французской кавалерии нет таких подробностей, как о русской. Но известно, что к 1812 году в нее входили 87 полков и несколько отдельных эскадронов, всего более 51 000 человек. Кавалерия делилась на тяжелую и легкую.

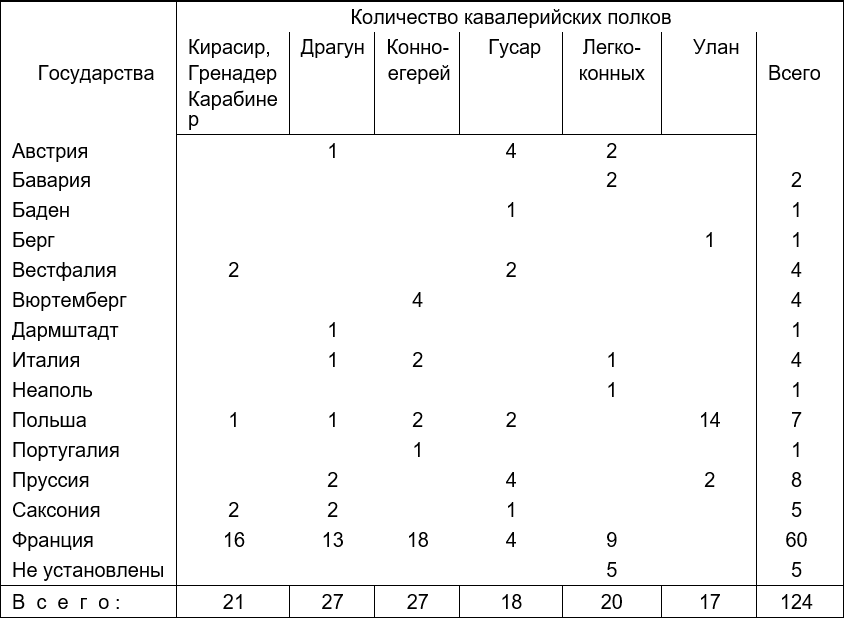

Распределение кавалерии по полкам было таким:

Рисунок 3-17. Количество полков французской кавалерии

Французские кавалерийские полки различались по номерам. Полк состоял из 4-х эскадронов общей численностью 961 человек.

Для вторжения в Россию выделялось около 60 полков. Остальные продолжали воевать в Испании и нести гарнизонную службу в тылу. Вместе с французами в поход собирались еще более 60 полков из других государств Европы. Они составляли кавалерию Великой армии и насчитывали примерно 100 000 человек.

Кавалерия Великой армии перед походом на Россию в 1812 году:

Рисунок 3–18. Расчёт полков кавалерии Наполеона для войны с Россией

Почти все полки союзников Наполеона также были 4-х эскадронного состава. Только Австрия имела несколько полков по 8 эскадронов. Численность и вооружение этих полков были различными.

Два полка объединялись в бригаду, 2–3 бригады – в дивизию. Несколько дивизий объединялись в корпус. Все кавалерийские корпуса считались резервными. Отдельные бригады и дивизии придавались армейским корпусам в качестве кавалерийской поддержки.

И в конце несколько слов о лошадях. В кавалерии "Великой армии" находилось много французских и итальянских лощадей. Они были слабы, и для войны в России не годились. Наполеон это понимал и стремился заменить их сильными немецкими лошадьми, но до начала войны завершить дело не успел. Беда нагрянула скоро. Уже летом начался падеж лошадей от болезней, изнурения и скудного корма. А во время зимнего голодного отступления кавалерия Великой армии потеряла почти всех своих лошадей.

3.3. Артиллерия

Артиллерия – бог войны. Как раз на рубеже XVIII–XIX веков начала она зарабатывать себе это уважительное имя. Артиллерии в эти годы удалось преодолеть один из главных своих недостатков: низкую маневренность. Маневр артиллерии – это смена позиций. Когда бой уходит за дальность орудийного выстрела, войска остаются без огневой поддержки. Пушкарям надо быстро сниматься с позиций и догонять ушедших. Но целых 500 лет после появления артиллерии это было невозможно. Орудия были настолько громоздки, что о смене позиций и мысль не возникала. В артиллерии даже не было своих лошадиных упряжек, нанимали крестьян. Орудия загодя свозили на позиции и оставляли до конца боя. Вот и весь маневр.

С появлением колесных лафетов артиллерия получила табельных лошадей, смогла догонять пехоту и получила название – пешая артиллерия. Лошади перетаскивали орудия, а прислуга шла рядом Пехота вздохнула свободнее, но кавалерия до самой средины XVIII века оставалась без артиллерийской поддержки. И лишь когда удалось снизить вес орудий, а колеса лафетов снабдить мягкими медными втулками и посадить на прочные железные оси, проблема манёвра была решена. Скорости перевозки пушек резко возросли, прислуга села на коней – появилась конная артиллерия. Теперь и кавалерия получила мощную огневую поддержку.

Правда, пока оставались два других недостатка: низкие скорострельность и дальнобойность. Их одолели немного позже, во второй половине XIX века, когда научились делать нарезные орудия, заряжаемые с казенной части. А пока артиллерия вела огонь до дистанций 2000 метров с темпом 1–2 выстрела в минуту.

У артиллерии была своя тактика. В наступлении она боролась с артиллерией противника, не давая той обстреливать свои атакующие войска. Огонь вёлся ядрами и гранатами для разрушения артиллерийских укреплений, вывода из строя пушек и орудийной прислуги.

В обороне главные её цели – наступающая пехота и кавалерия неприятеля. Огонь по ним открывался с 1 000 метров ядрами и гранатами. С 600 метров переходили на картечь, стрельбу учащали, а с 400–300 метров вели её с наивысшим возможным темпом.

Наибольший урон неприятелю наносил фланговый и косоприцельный огонь вдоль его боевых порядков: даже при недолетах и перелетах снаряды находили цель.

На позициях артиллерия рассредоточивалась, чтобы под неприятельский снаряд не попадало более одного орудия. Нормальным считалось расстояние между пушками в 15 шагов. Зарядные ящики с порохом и бомбами, могущими при взрыве повредить орудия, отводили подальше – на 30 шагов.

На вооружении пешей артиллерии состояли батарейные и лёгкие орудия. Батарейные мощнее и дальнобойнее. Но они тяжелее и менее подвижны, что в бою могло дать время неприятелю их расстреливать. Поэтому их старались располагать в укрытиях (на батареях). Легкие орудия занимали позиции прямо в поле, в боевых порядках пехоты. В бою их нетрудно перетаскивать даже на руках. Конная артиллерия со своими лёгкими орудиями действовала вместе с кавалерией, а в большом бою играла роль "пожарной команды". При нужде её быстро перебрасывали в самые трудные места.

Перед войной 1812 года русская полевая артиллерия имела на вооружении 1620 гладкоствольных бронзовых орудий и насчитывала вместе с инженерными частями около 52 тысяч человек.

3.3.1. Русская полевая артиллерия

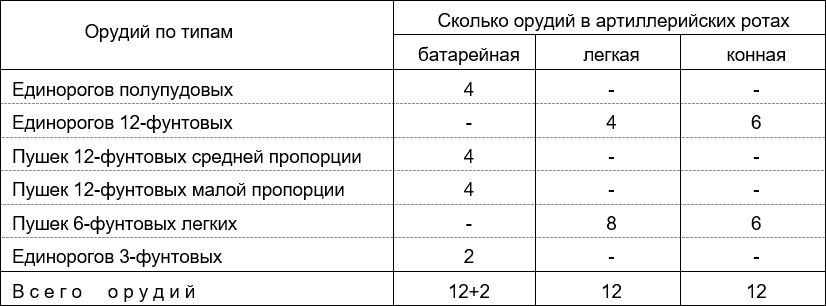

Основным подразделением являлась артиллерийская рота. Роты были трех типов: батарейные, легкие и конные.

Их вооружение показано в таблице.

Рисунок 3–19. Основное вооружение русских артиллерийских рот

Рота делилась на две полуроты или три дивизиона (по четыре орудия), а два орудия составляли артиллерийский взвод во главе с обер-офицером (младшим офицером). Такая структура определялась и штатом роты.

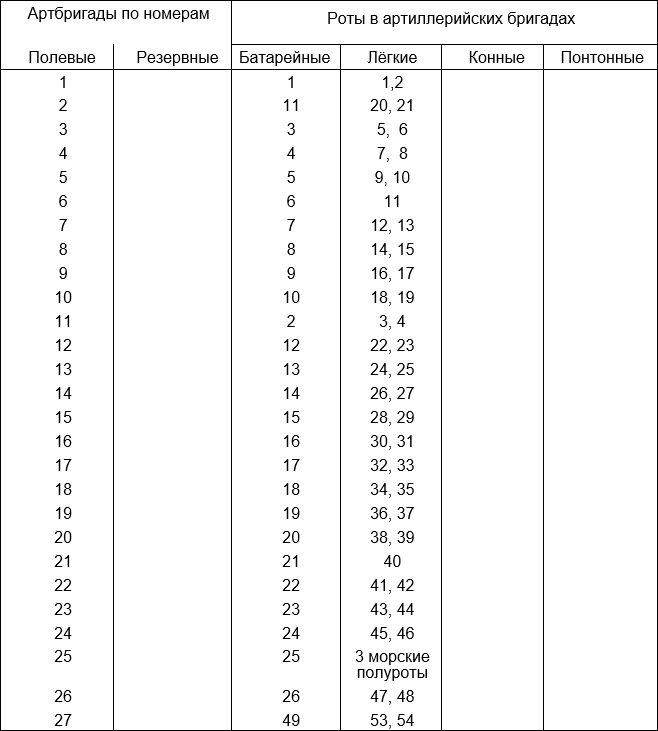

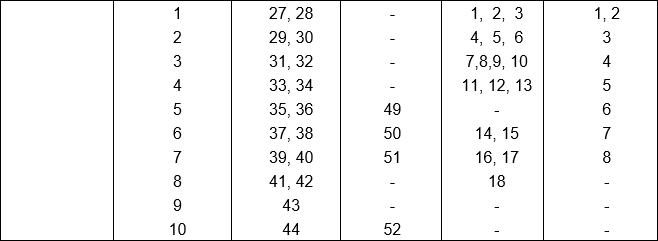

Роты объединялись в артиллерийские бригады. Состав бригад был такой:

Лейб-гвардии артиллерийская бригада:

– 1 батарейная рота Его Императорского Величества Великого князя (ЕИВВК) Михаила Павловича;

– 2 батарейная рота графа Аракчеева;

– 1 и 2 легкие арт. роты с 2-мя орудиями арт. команды Гвардейского флотского экипажа;

– 1 и 2 конно-легкие батареи (по 8 орудий).

Полевые артиллерийские бригады

Рисунок 3–20. Список бригад полевой артиллерии Русской армии 1812 года

После окончания российско-французской войны 1806–1807 гг. в городе Тильзите [Советск Калининградской области] был подписан мирный договор и проведены совместные смотры войск. После показательных действий одной из русских артиллерийских рот начальник французской гвардейской артиллерии бригадный генерал Ж. Ларибуазье вполне серьезно заметил: «Ваша артиллерия так хороша, что вам надобно избегать одного – перемен и усовершенствований в ней!».

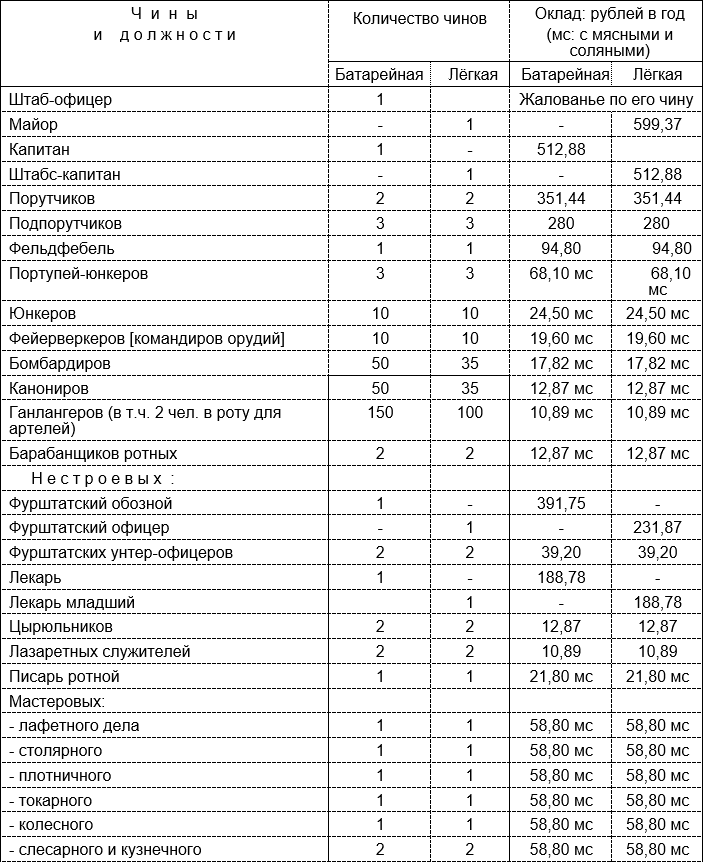

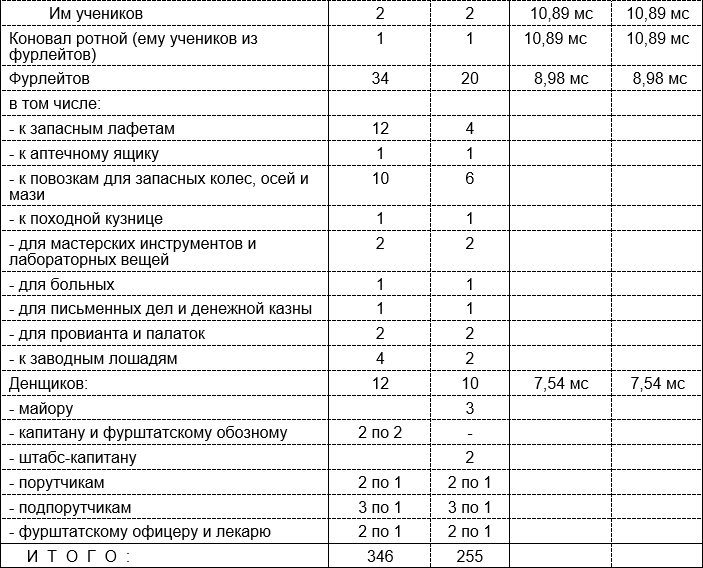

Штаты пеших артиллерийских рот Русской армии 1803 года

Рисунок 3–21. Штаты пеших артиллерийских рот Русской армии 1803 года

Пояснения к штатам артиллерийских рот:

Портупей-юнкер – унтер-офицер, дворянин;

Юнкер – унтер-офицер, дворянин.

Все унтер-офицеры-дворяне являлись кандидатами в офицеры, могли выполнять некоторые офицерские обязанности и подчинялись напрямую командиру роты.

3.3.2. Французская полевая артиллерия

Состояла из гвардейской и армейской артиллерии. Имела конные и пешие артиллерийские части.

Гвардейская конная артиллерия была сведена в один полк, состоявший из двух эскадронов. Каждый эскадрон имел 2 роты по 97 человек. На вооружении роты состояли 6 орудий.

Гвардейская пешая артиллерия насчитывала 9 рот, из них 3 роты молодой гвардии (артиллерия конскриптов). На вооружении пешей роты состояли 8 орудий.

Армейская конная артиллерия состояла из 6 полков. 1,2,3,4 и 6-й полки имели по 6 рот, а 5-й полк – 8 рот.

В конных ротах насчитывалось в среднем по 6 орудий.

Пешая линейная артиллерия состояла из 9 полков, включая полк голландской артиллерии. Каждый полк имел по 22 артиллерийских роты. В ротах обычно насчитывалось по 8 орудий.

При ведении боевых действий артиллерия придавалась для усиления пехотным и кавалерийским соединениям. Обычно дивизия получала 2 артиллерийских роты, армейский корпус 7–9, кавалерийский корпус – 2 роты.

Полки французской армии имели свою собственную артиллерию, отбитую у врага в бою. Это были маленькие пушки, которые легко перекатывались на руках. Орудийная прислуга к ним назначалась из пехотинцев.

С 1803 года на вооружение французской армии начали поступать новые орудия:

6 и 12-фунтовые пушки,

6 и 7-фунтовые гаубицы для конной артиллерии,

24-фунтовые гаубицы и мортиры для пешей артиллерии.

Но к 1812 г. перевооружение закончить не удалось, поэтому в армии еще оставалось много старых 4–8-фунтовых орудий.

Всего во французской полевой артиллерии насчитывалось около 2000 орудий разных типов. Но не все они были направлены в Россию. Много орудий оставалось в Испании (там продолжалась война), а также на усилении французских гарнизонов в других странах Европы. Поэтому для похода на Россию пришлось привлекать артиллерию союзников.

Великая армия Наполеона перед началом войны имела 1372 орудия, из них в передовом эшелоне – 940.

Глава 4. Бой и сражение: три правила

Это серьезное дело. Пожалуй, серьезнее и не бывает. В бою цена всему – жизнь, и если отдавать её, то не задёшево.

Две с половиной тысячи лет назад во время одной из греко-персидских войн небольшой отряд греческих воинов, выходцев из Спарты, был оставлен у прохода Фермопилы прикрывать отступление своей армии к Афинам. Их было 300 человек. Все они погибли в неравном бою с персами, но с позиции не сошли. На их общем могильном камне были высечены слова, которые можно перевести примерно так:

"Прохожий, поведай спартанцам: мы здесь полегли, повинуясь присяге".

Как и любое серьезное дело, бой надо уметь вести профессионально, то есть продуманно, организованно, во всю силу своих знаний и способностей. Спартанцы у Фермопил дрались не только отважно, но и расчётливо. Они заняли оборону в теснине между скалами и морем, и смогли сдержать напор целой вражеской армии. Недаром их подвиг так запомнился.

Русские у Бородино применили такой же приём, но с гораздо бо́льшим размахом. Они перекрыли обе дороги от Смоленска на Москву (старую и новую), а флангами оперлись на природные преграды: Москву-реку на севере и Утицкий лес на юге. Обойти такую позицию в разумное время было невозможно, и французам пришлось атаковать её с самого невыгодного направления – с фронта, навстречу ядрам и штыкам.