Полная версия

Полная версияРусская армия 1812 года. Устройство и боевые действия

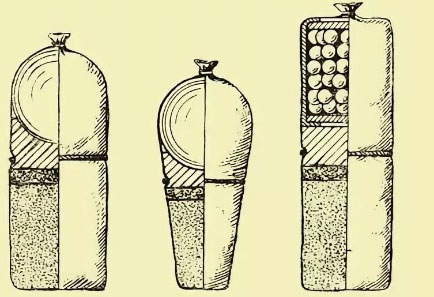

Рисунок 2–33. Картузные заряы со снарядами: ядром и картечью. Средний – к единорогу Шувалова (присмотритесь к стволу в правой части рисунка 2–29-А).

Лошадиная упряжка для легких орудий состояла из 2–4 лошадей, а для тяжелых – из 6 и больше. Кроме них имелись дополнительные лошади для помощи упряжкам при переходе через препятствия. Они назывались «заводными», потому что их заводили сначала к одному орудию, потом к другому, пока вся батарея не выбиралась на хорошую дорогу Не каждая лошадь годилась для службы в артиллерии, но это особый рассказ.

Рисунок 2–34. Лошадиная упряжка с орудием и зарядным ящиком на передке.

Артиллерийская прислуга легких орудий составляла 6–10 человек, тяжелых – до 15-ти.

2.2.4. Снаряды

Солдатушки, бравы ребятушки, кто же ваши детки?

Наши детки пули-ядра метки.

Вот, кто наши детки!

Снаряды были нескольких типов: ядра, гранаты, брандкугели и картечи.

Ядро – сплошной чугунный шар. Легко выводило из строя орудия противника и разрушало его укрепления. Так, ядро русской 12-фунтовой пушки с 800 метров пробивало свежий земляной вал толщиной 2 метра, а с 300 метров – деревянный сруб толщиной 80 сантиметров. Применялось и для стрельбы по густым колоннам войск. Входило в боекомплект пушки.

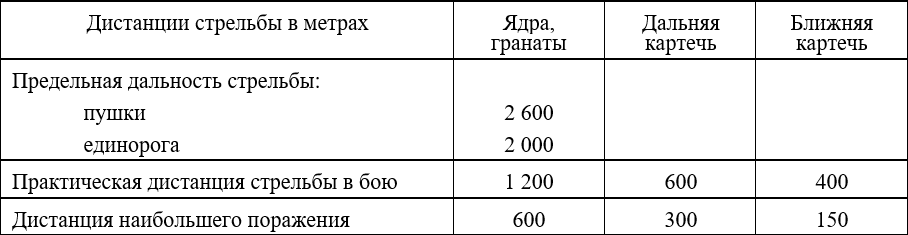

Граната – это полый чугунный шар, начинённый порохом. В него вставлялась запальная трубка с пороховой смесью. При выстреле смесь загоралась от высокой температуры в стволе и медленно горела, пока граната летела к цели. Когда огонь доходил до заряда, граната взрывалась.

Рисунок 2–35. Типы гранат

Главное при стрельбе гранатами заключалось в том, чтобы правильно определять время горения трубки и отрезать её на нужную длину. При стрельбе по войскам гранаты должны взрываться в воздухе и поражать цели осколками. Значит, трубки надо отрезать покороче. А для разрушения укреплений – подлиннее. Потому что гранаты должны успеть зарыться в землю, так разрушения сильнее. Граната весом более пуда называлась бомбой. Входила в боекомплект гаубиц, мортир и единорогов.

Брандкугель – зажигательный снаряд. Похож на гранату, но в его корпус вместе с пороховым зарядом помещалась и горючая смесь. Включался в боекомплект гаубиц.

Картечь – крупные чугунные пули, насыпанные в жестяную гильзу (банку). Картечью стреляли с близкого расстояния, когда врагу надо было причинить сильный урон за короткое время. Жестяная гильза ускоряла заряжание. При выстреле она рвалась, но пули уже не разлетались далеко: так повышалась кучность боя. Картечь делилась на дальнюю и ближнюю. Дальняя картечь – крупная, по 50 пуль в гильзе. Ближняя – мелкая, до 150 пуль.

Боекомплект – это набор выстрелов (зарядов и снарядов), возимый при орудии. В русской артиллерии составлял 120 выстрелов: 80 ядер или гранат, 10 брандкугелей и 30 картечей. Во французской артиллерии боекомплект был больше – от 160 до 220 выстрелов.

Стрельба из орудия включала в себя несколько приемов, которые прислуга должна была выполнять быстро и слаженно, особенно при вступлении в бой немедленно, "с колес":

1. Вывезти орудие на позицию, развернуть его в сторону противника и снять с передка. Зарядные ящики поставить в 30 шагах сзади, чтобы в случае их взрыва орудие не пострадало.

2. Отцепить лошадей и отвести их в укрытие.

3. По команде: «Огонь!» зажечь фитили, приготовить запальные трубки для гранат и брандкугелей.

4. Вынуть из ящика картузный заряд, бегом отнести его к орудию и вложить в ствол.

5. Вынуть из ящика и отнести к орудию снаряд. Если это граната или брандкугель, взять запальную трубку, рассчитать её длину, отрезать и вставить в снаряд (из фильмов о войне известна команда, например Трубка 20! или ещё сколько-то. Это длина скорострельной трубки или же время горения до взрыва гранаты).

6. Вложить снаряд в ствол (в легких орудиях заряд со снарядом заряжались одновременно).

7. Насыпать порох в затравочное отверстие или вставить в него «скорострельную» трубку.

8. Произвести горизонтальную и вертикальную наводку орудия на цель.

9. По команде "Пали!" поднести горящий фитиль к затравке. Произойдет выстрел, орудие откатится назад.

10. Прочистить ствол от порохового нагара и тлеющих остатков картуза смоченной в уксусе щёткой на длинной ручке – банником.

11. Зарядить орудие, накатить его в прежнюю точку стрельбы, при надобности поправить наводку и выстрелить снова.

Натренированная прислуга могла стрелять ядрами и картечью с темпом 2 выстрела в минуту, а гранатами и брандкугелями – 1.

Прицеливание с виду было несложным. Однако, требовало искусства и навыка. Для горизонтальной наводки орудие поворачивали ганшпигами – деревянными рычагами, вставленными в заднюю часть лафета (хобот). Для вертикальной наводки служил более «тонкий» механизм – деревянный клин под стволом. Передвигая клин вперёд-назад поворотами специального винта, меняли угол возвышения ствола, а тем самым и дальность выстрела. Этот механизм виден на рисунке 2–29-А.

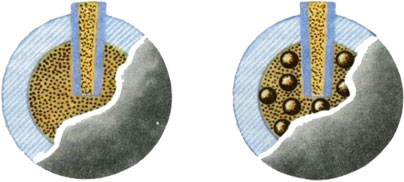

Рисунок 2–37. Дистанции артиллерийской стрельбы в метрах

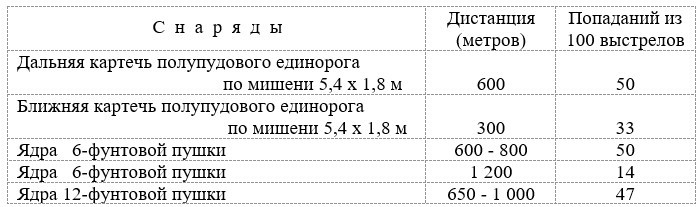

Рисунок 2-38. Точность орудийного огня (по стрельбам 1808–1810 годов в русской армии)

При стрельбе из 6-фунтовой пушки на 300–500 метров половина ядер отклонялась от цели на 1,5–2 метра, а остальные – до 6 метров. При стрельбе из той же пушки на 1000 метров половина ядер отклонялась на 10–14 метров, а некоторые – на 40–50 м.

2.3. Производство оружия. Заводы и арсеналы

С оружием в Русской армии были трудности. Так, в войсках находились ружья самых разных конструкций и калибров – русских и заграничных, современных и оставшихся от прежних войн: Шведской 1808–09, Семилетней 1756–63 и даже далёкой Северной 1700–21 годов. Оружие и вообще всё металлическое табельное имущество должно было служить бессрочно.

Ещё известно, что русская кавалерия в 1812 году сражалась саблями и пиками, хотя по табелям ей полагались и карабины, и пистолеты.

Эти признаки говорят о неготовности российской военной промышленности к быстрому и дешёвому перевооружению армии современными образцами. Перед ожидаемой большой войной это было особенно опасно. Правительство и военное командование пытались, как могли, сгладить недостачу оружия. Заводы перевели на усиленный режим работы, срочно заказали 50 000 ружей в Англии, а с началом войны и вовсе пошли на крайность: забрали из кавалерии почти все карабины и пистолеты для срочно собираемого ополчения. Рассудили, что кавалерии в обычных для неё стремительных атаках стрелять будет некогда, и она сможет сражаться саблями и пиками без большого для себя вреда (отметим здравый ход мыслей в той трудной обстановке). Так и сделали, оставив каждому кавалерийскому полку по 10 ружей.

Но главным подспорьем оставались оружейные заводы, хотя на всю страну их было только три: Тульский, Сестрорецкий рядом с Петербургом, и перестроенный из железоделательного (металлургического) Ижевский. В усиленном режиме работы они вместе с новыми ружьями переделывали старые – переправочные, что ускоряло и увеличивало общее производство.

Кроме заводов имелись и арсеналы: Петербургский, Московский, Казанский, Брянский, Киевский и Виленский [теперь Вильнюс – столица Литвы]. На них работали казённые мастеровые, рекруты и нестроевые солдаты. Основным назначением арсеналов было хранение и ремонт оружия, а производство им поручали дополнительно в сложной обстановке.

Энергию заводам и арсеналам давала вода из рек и озёр, падая сквозь отверстия специальных запруд на колёса «водяных машин». Колёса вращались, и по замкнутым ремням или канатам передавали вращение на станки. «Сухопутные машины» вращали лошади. Так работало в России всё заводское оборудование до появления в десятых-двадцатых годах XIX века паровых машин. А замену канатно-ременным передачам нашли гораздо позже. Это были электрические генераторы (станции), провода и монтируемые прямо в станках электромоторы.

Посмотрим, как заводы и арсеналы выполняли свои задачи:

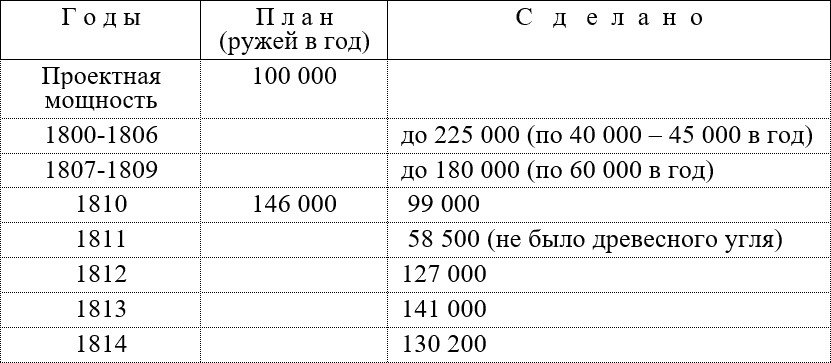

Тульский оружейный завод, знаменитый ТОЗ, самый старый. Построен в 1712 году. Через 100 лет на нём работали 5 000 оружейников и ещё некоторое число самодеятельных ремесленных мастеров, работавших по заводским подрядам «на дому». Проектная мощность завода – 100 000 ружей в год, но столько производить удавалось не всегда:

Рисунок 2–39. Производство Тульского оружейного завода

К 1812 году оборудование ТОЗ уже порядком износилось. Может быть поэтому с 1813 года завод начал получать паровые машины.

Сестрорецкий оружейный завод пущен в 1724 году по распоряжению Петра Первого. В XVIII веке делал корабельное кованое железо, якоря, шпаги, кортики, а с ними пистолеты, ружья, артиллерийские орудия и порох. К началу XIX века насчитывал 600–700 работников. Имел проектную мощность на 25 000 ружей в год, но делал в среднем по 5 700, в основном ремонтировал.

Ижевский оружейный завод. Основан в 1760 году как железоделательный. В 1809 перестроен в оружейный и начал работать в 1811 году, имея проектную мощность на 50 000 ружей в год. За Отечественную войну 1812 г. выпустил почти 5 900 ружей и 860 тесаков. С 1813 по 1820 г.г. выпустил пехотных ружей – 9 200, кавалерийских – 21 000, пар пистолетов – 500. Паровые машины получил в 1824 году.

Петербургский арсенал, самый мощный. Имел 700 рабочих, орудийные мастерские, 30 токарных и 8 горизонтальных сверлильных станков, машину для обточки орудийных стволов, а с 1811 года – паровую машину в 24 лошадиных силы. В 1812 году отремонтировал почти 73 000 ружей, 5 400 карабинов и 3 700 нарезных штуцеров. Его годовая проектная мощность составляла 11–13 артиллерийских батарей в 8-орудийном исчислении. За 1803–1818 годы произвёл 1225 орудий, после чего только ремонтировал.

Московский арсенал заложен Петром Первым в 1701 году. Расположен в Кремле между Никольской и Троицкой башнями. В 1812 году отремонтировал 73 000 ружей, 4600 карабинов и 800 нарезных штуцеров. При отступлении французов из Москвы взорван. Восстановлен после войны.

Казанский арсенал зародился как пушечный и литейный двор Казанского кремля в конце XVII века. В 1812 пущены орудийные мастерские мощностью 12 батарей. До 1815 года делал только орудийные лафеты. В 1815 г. сгорел. Восстановлен только в 1824 г.

Брянский арсенал создан при Петре I как мастерская холодного оружия. К началу XIX века имел орудийные мастерские с годовой мощностью 6 батарей (в 8-орудийном исчислении). Производством были заняты 780 рабочих и 60 нестроевых солдат. До 1812 года изготовил 320 орудий, потом выпускал лафеты.

Киевский арсенал основан в 1764 году Екатериной II. В 1812 году отремонтировал 150 орудий, больше 35 000 ружей и карабинов, изготовил больше 500 лафетов. Позже стал известен как военный завод «Арсенал», поднявший в 1918 году восстание против буржуазной Центральной Рады Украины.

Виленский арсенал основан в XVIII веке наряду с другими арсеналами на важных рубежах обороны страны. Дата его основания неизвестна. До 1812 года ремонтировал орудия и лафеты.

Всего За 1800–1814 годы арсеналы произвели 1765 полевых артиллерийских орудий, около 2 000 лафетов и 6 500 зарядных ящиков.

Все вместе заводы и арсеналы только за 1811 и 1812 годы передали войскам больше 350 000 ружей.

Производство орудий велось, в основном, на литейных заводах Крупнейшие из них – Александрийский в Петрозаводске на Онежском озере, и Каменский (Каменск-Уральский) недалеко от Екатеринбурга. Сначала пушку отливали, затем рассверливали, а потом обтачивали ствол и цапфы). Сверление и обточку часто передавали на другие заводы и арсеналы, имевшие орудийные мастерские: Брянский, Липецкий, Петербургский Кронштадский, Луганский, Златоустовский, Гусевский (г. Гусь-Железный).

Пороха́ производили три казённых завода: на Охте в Петербурге (район «Пороховые»), на Украине в Шостке (260 км сев-вост. Киева) и в Казани. Работал ещё и частный завод Михаила Губина в селе Успенское у Богородска [Ногинск] под Москвой. Все вместе они в мирное время выпускали по 50–60 тысяч пудов пороха в год (820–980 тонн). В военное время производство увеличивали в 2–3 раза.

Глава 3. Рода оружия

Это пехота, кавалерия и артиллерия – три старейших рода оружия.

Так называли их, пока в армиях не было других войск (саперы и понтонеры входили в артиллерию). С появлением железнодорожных, телеграфных, автомобильных и прочих специальных частей родилось и новое обозначение – род войск, а потом и вид вооруженных сил.

3.1. Пехота (инфантерия)

Это самый древний и универсальный род оружия.

Пехота может все: обороняться и наступать, вести огонь и драться врукопашную, сражаться в поле и горах, на стенах крепостей и улицах городов. Она может строить укрепления, дороги, плотины и мосты, охранять порядок, тушить пожары и бороться со стихийными бедствиями.

Пехота ставит последнюю точку в войне. Есть правило: земля только тогда считается отвоеванной, когда на неё твердой ногой встал пехотинец.

Пехота воюет в пешем строю, за что и носит своё имя.

В наступательном бою её главное дело – нанесение удара, взлом и сокрушение организованной неприятельской обороны. Это поручалось частям тяжелой пехоты в строю глубоких колонн.

В обороне нужно было не допускать неприятеля до штыкового удара, отражать его огнём. Для ведения огня колонны развертывались в линии из 2–3 шеренг. Поэтому тяжелая пехота имела еще одно название – линейная пехота.

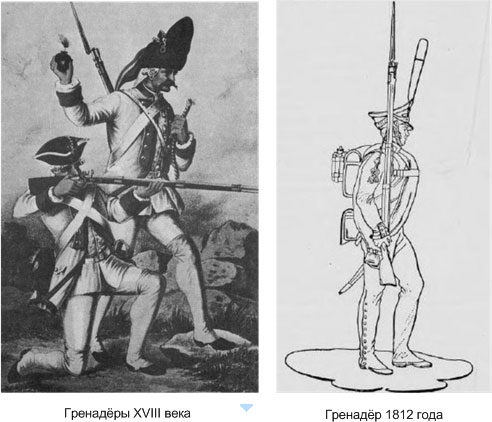

Самые отборные части тяжелой пехоты составляли гренадёры. До появления маневренной полевой артиллерии это были метатели ручных гранат, отсюда и получившие своё название. Отбирались они из самых сильных и рослых солдат, потому что гранаты были тяжелыми, по 1,5 кг. Когда полевая артиллерия вошла в достаточную силу, надобность в гранатомётчиках отпала. Гренадёрские части получили другие – ударные задачи. Но в память о прошлых героических временах продолжали носить на киверах и патронных сумках эмблему-гренадку в виде круглой гранаты с горящим запалом «в три огня».

Рисунок 3–1. «Гренадки»

Рисунок 3–2. Гренадёры

Остальные части тяжелой пехоты русской армии до XIX века именовались мушкетёрскими. Почему? По традиции. В средние века пехота воевала пиками, и только немногие части имели очень дорогое в ту пору огнестрельное оружие – мушкеты. Отсюда и названия: пикинёры и мушкетёры. Со временем пикинёры исчезли, а мушкетёры остались. В начале 1811 года российские мушкетёрские полки переименовали в пехотные. Их эмблемой на киверах и патронных сумках была "гренадка об одном огне".

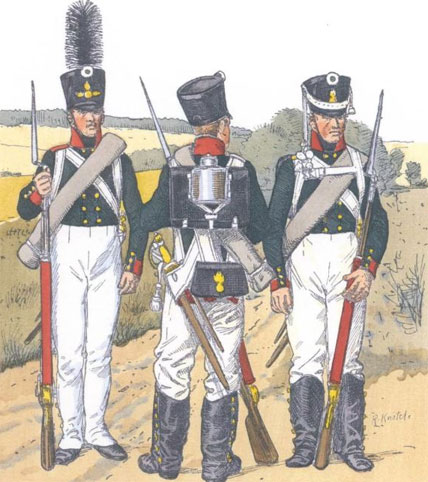

Рисунок 3–3. Солдаты тяжелой пехоты. Слева гренадёр, справа мушкетёры

Линейная пехота была всем хороша, но имела один серьезный недостаток: ее правильный строй плохо вписывался в неровную местность. При движении через препятствия в нём начиналась сутолока и возникали опасные разрывы для неприятельских атак. Нужна была защита.

Её дала легкая пехота – егери. Они сражались в перелесках, оврагах и других неудобных для линейного боя местах. Как, например, у Пушкина в поэме Полтава: «В кустах рассыпались стрелки…». Да, егери были обучены действовать в рассыпном строю и даже в одиночку, применяться к местности, владеть штыком и прикладом, метко стрелять из любого положения. По редкому строю егерей было бесполезно вести сосредоточенный огонь, поэтому они могли подбираться к неприятелю близко. Располагались егери обычно парами впереди и на флангах линейных частей на дистанции ружейного выстрела. В паре они стреляли и заряжали ружья поочерёдно. В наступлении прочесывали кустарники, выбивали неприятеля из засад, подбирались к батареям и прицельным огнем выводили из строя орудийную прислугу. В обороне не давали неприятелю изготовиться к атаке, мешали его перестроениям, меткими выстрелами выбивали офицеров, а также барабанщиков и трубачей, подающих боевые сигналы. При надобности могли воевать и в линейном строю.

Рисунок 3–4. Егери в паре

3.1.1. Русская пехота

Русская полевая пехота в 1812 году состояла из тяжелых полков – гренадерских и пехотных, а также легких – егерских. Тяжелые полки именовались по названиям городов и местностей Российской империи, некоторые – по именам своих шефов из царской фамилии или высшего генералитета. Егерские полки имели номера. В 1811 г. пехотные полки были переименованы из мушкетёрских, но по привычке их продолжали называть по-старому.

Имелась и морская пехота: 4 морских полка и отдельный Каспийский морской батальон. Накануне войны 1812 года в сухопутный строй был переведен и Морской гвардейский Экипаж.

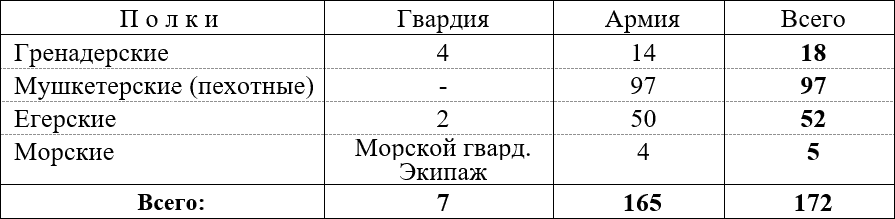

Всего в полевых войсках русской армии накануне войны 1812 года насчитывалось:

Рисунок 3–5. Количество русских пехотных полков

Особо выделялась гвардейская пехота. Она насчитывала 6 полков, сведенных в гвардейскую дивизию. Цвет гвардии составляла легендарная Петровская бригада – Преображенский и Семеновский полки, созданные молодым Петром I и положившие начало новой русской регулярной армии.

Все полки пехоты Русской армии имели единую штатную организацию:

– в полку 3 батальона (из них один запасной);

– в батальоне 4 роты (одна гренадёрская и три мушкетёрских);

– в роте 2 взвода;

– во взводе 24 ряда по три человека в ряду (то есть, в затылок друг другу).

Запасными являлись вторые батальоны полков. Они занимались подготовкой резервов и пополнений в местах постоянного расположения, и в поход не выступали. Из мушкетерских и егерских полков выводились гренадерские роты и шли на формирование сводных гренадерских батальонов, бригад и дивизий – составлявших резерв главного командования.

Два полка образовывали бригаду.

Две тяжелых и одна егерская бригады составляли основу пехотной дивизии (кроме них дивизии для усиления придавалась 36-орудийная артиллерийская бригада). Всего в полевых войсках Русской армии в 1812 году насчитывались 27 штатных пехотных дивизий и две сводно-гренадерских.

Две пехотных дивизии составляли основу пехотного корпуса. Корпус мог вести боевые действия самостоятельно, в отрыве от главных сил. Для этого он имел части усиления от всех родов оружия. Корпус нормального состава включал:

две пехотные дивизии (6 бригад, 12 полков, 24 батальона);

один полк легкой кавалерии (8 эскадронов);

две бригады пешей артиллерии (72 орудия);

одну конную артиллерийскую роту (12 орудий);

вспомогательные части.

Вооружен пехотинец был ружьем и тесаком. Лучшие стрелки имели нарезные штуцера (16 штуцеров на роту). К ружью полагались 75 патронов, из них 40 в сумку пехотинцу, остальные – в ротный патронный ящик. Офицерам полагались шпаги и пистолеты.

Русская пехота носила зеленые мундиры, кивера, шинели из некрашеного сукна и сапоги под брюки. Различать пехоту легче всего было по ремням и крышкам патронных сумок. У тяжелой пехоты ремни были белого цвета, у егерей – черного. На крышках сумок гвардия носила 8-конечную звезду ордена Андрея Первозванного, гренадёры и мушкетёры – эмблему в виде круглой гранаты с горящим запалом. На сумках егерей эмблем не было.

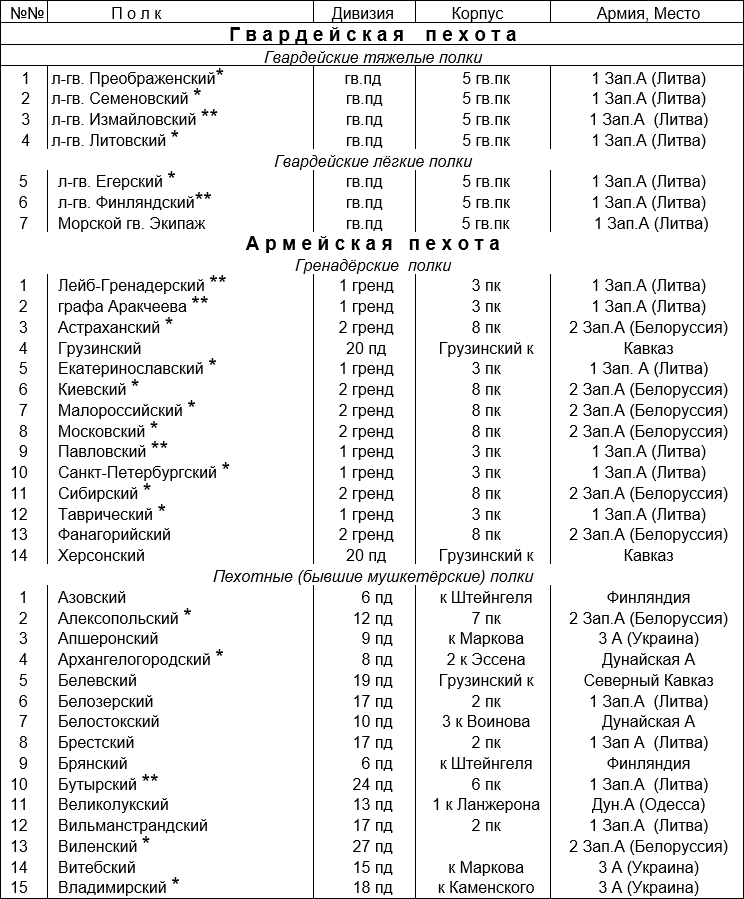

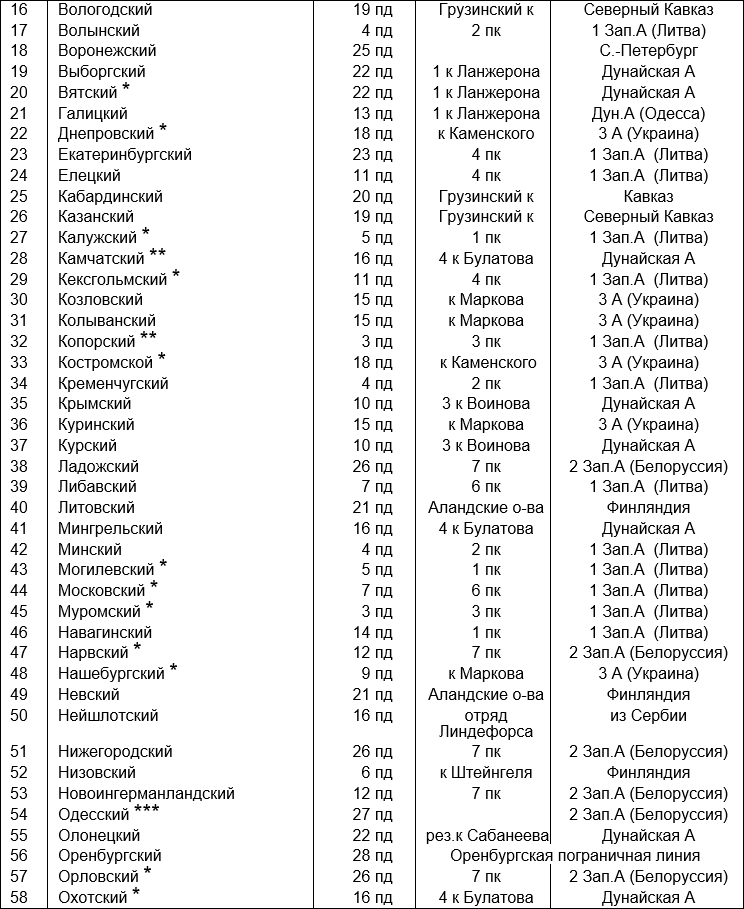

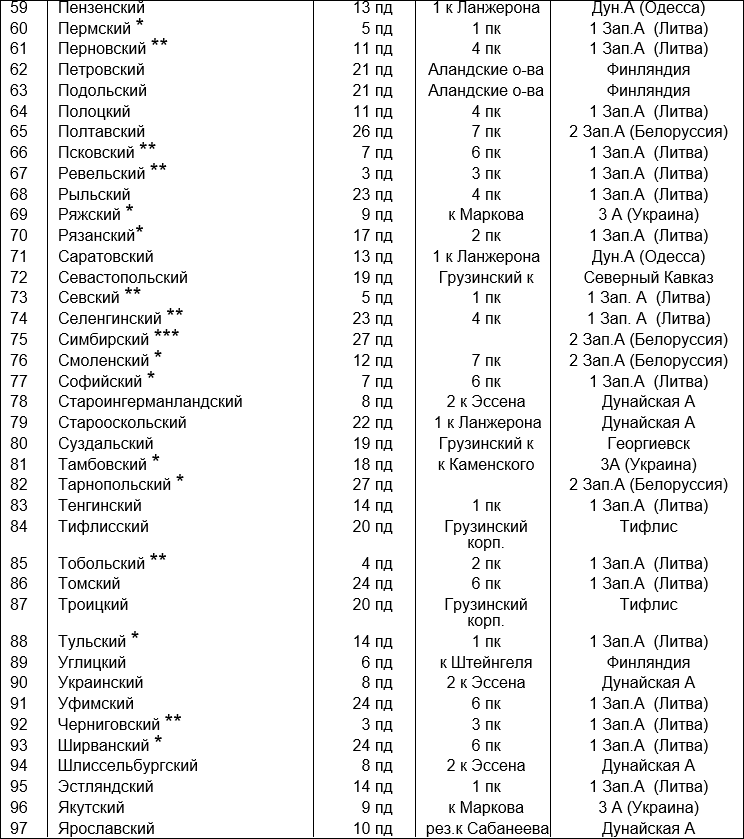

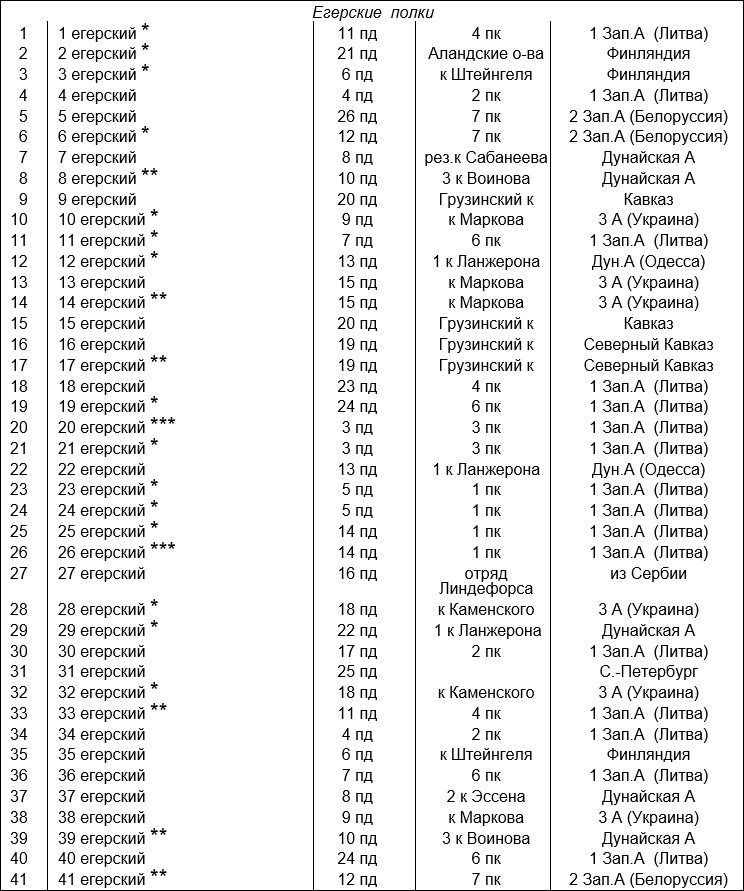

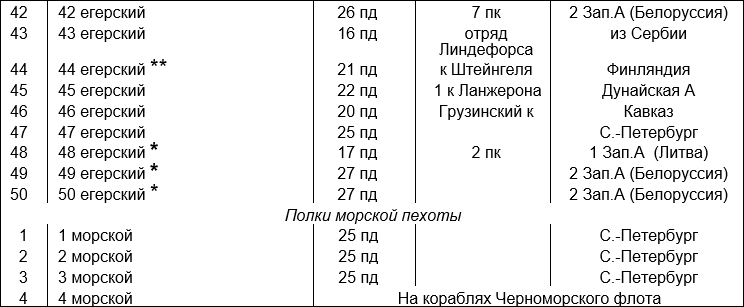

Список полков пехоты Русской армии к лету 1812 годаНапомним сокращенные обозначения войск в списке:

л-гв. – лейб-гвардейский;

пд, гв.пд, гренд – пехотная дивизия; гардейская пехотная дивизия, гренадёрская дивизия;

к, пк, гв.пк – корпус, пехотный корпус, гвардейский пехотный корпус;

Зап. А – Западная армия;

** – награды полку за Отечественную войну и Заграничные походы 1812–1814 гг. Какие именно – не указаны, но имеются в виду: Георгиевское знамёна, Георгиевские и Серебряные трубы, знаки на кивера За отличие, барабанный бой Гренадёрский поход).

Рисунок 3–6. Список полков пехоты Русской армии к лету 1812 года

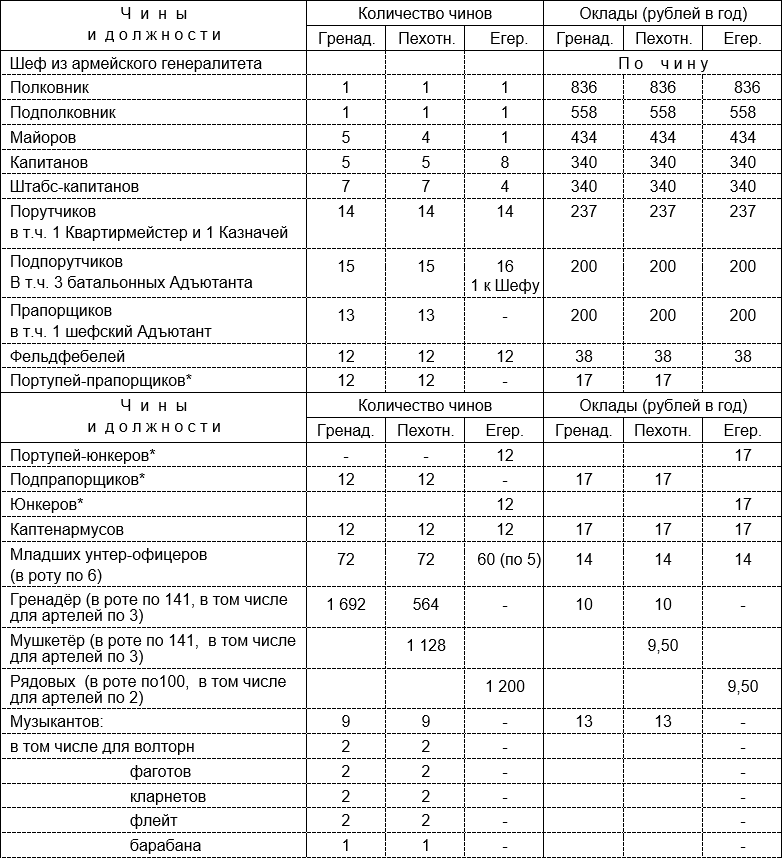

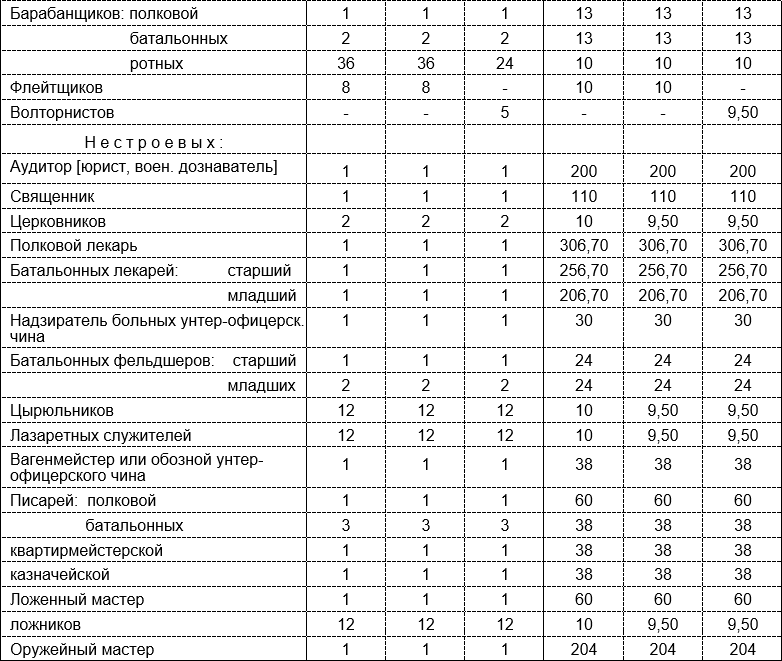

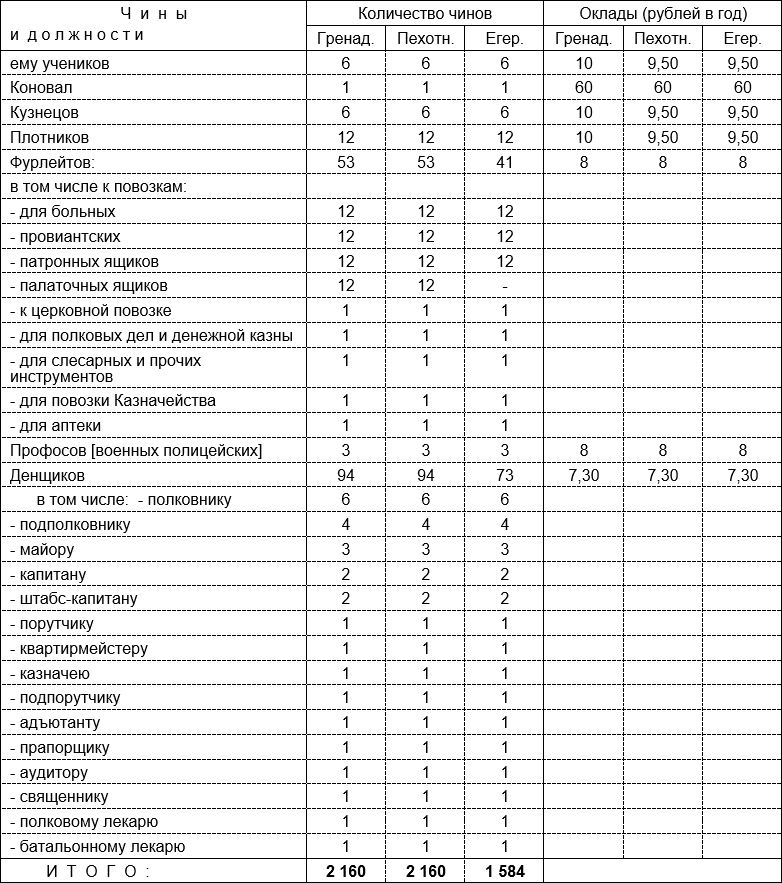

Штаты полков пехоты Русской армии 1802 год

Рисунок 3-7. Штата полков пехоты Русской армии 1802 года

Пояснения к штатам пехоты:

Портупей-прапорщик – унтер-офицер тяжёлой пехоты при знамени (прапоре), дворянин;

Подпрапорщик – унтер-офицер тяжёлой пехоты при знамени, дворянин;

Портупей-юнкер – унтер-офицер лёгкой пехоты, дворянин;

Юнкер – унтер-офицер лёгкой пехоты, дворянин.

Все унтер-офицеры-дворяне являлись кандидатами в офицеры, могли выполнять некоторые офицерские обязанности и подчинялись напрямую командиру роты.

3.1.2. Французская пехота

Состояла из линейных и легких пехотных полков. Полк состоял из 5 батальонов по 6 рот в каждом. Пятые батальоны являлись запасными. Они не выступали в поход, а оставались дома и занимались подготовкой пополнений. Численность батальона составляла 840 человек, полка – 3970 (только строевых чинов). То есть французский пехотный полк был гораздо крупнее русского. Гвардейские французские пехотные полки имели по два батальона.

Всего Франция к концу 1811 года имела 107 полков линейной пехоты и 31 – легкой. К началу войны их количество ещё возросло. Полки имели номера. Кроме французских полков в армии Наполеона было множество других: польских, германских, итальянских и прочих. Как правило, они состояли из 2–3 батальонов и насчитывали по 1500–2000 человек. Вооружение и обмундирование у них было самое разнообразное.

Пехотные дивизии насчитывали по 3–5 полков, иногда и больше.

От двух до пяти дивизий объединялись в корпус. Кроме пехоты в состав корпуса входила кавалерийская дивизия или бригада, и артиллерия. Для вторжения в Россию выделялись 13 корпусов, включая корпус гвардии.

Вооружен французский пехотинец был ружьем и тесаком. Лучшие стрелки имели нарезные штуцера. На каждое ружье полагалось 120 патронов, из них 60 в сумку пехотинцу и 60 – в патронные ящики. Офицеры носили шпаги и пистолеты.