Полная версия

Полная версияРусская армия 1812 года. Устройство и боевые действия

Рисунок 2–7. Сабля

Шашка – рубяще-колющее оружие русской иррегулярной (казачьей) конницы. От сабли отличается менее изогнутым клинком и простым эфесом (иногда и без дужки, об этом мы уже говорили).

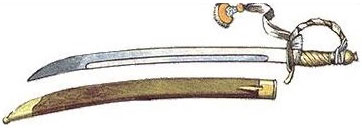

Рисунок 2–8. Шашка

Тесак – рубяще-колющее вспомогательное оружие солдат пехоты, артиллерии и пионерных (сапёрных) частей.

Клинок широкий и короткий, до 60 см. Может быть прямым или изогнутым, с одним или двумя лезвиями. Вес около 1,2 килограмма. У саперного тесака на обухе может делаться насечка в виде зубьев пилы. Применялся как в бою, так и при работах.

Рисунок 2–9. Тесак

Пика – колющее древковое оружие легкой кавалерии (улан) и казачьей конницы. Длина – до 3 метров. Состоит из копья, древка, и наконечника. Древко лёгкое, деревянное, иногда из бамбука. Копьё трех-четырехгранное с глубокими долами. Зато наконечник на задней части древка массивный, он служит для смещения центра тяжести пики назад. Пика имеет две петли: одну – у заднего наконечника для удержания ногой при посадке на коне, и другую – для удержания и упора локтевым сгибом руки при атаке. Достоинства пики – её длина (попробуй, дотянись) и молниеносный укол. Отразить укол пикой с коня на скаку почти невозможно.

Рисунок 2–10. Пика

И, наконец, штык – самое массовое колющее оружие, принадлежность ружья.

Рисунок 2–11. Штык

Обычно трехгранный, длиной до 40 см. Укреплялся на дульной части ствола. Имел «шейку», отводящую тело клинка по оси немного в сторону, чтобы не поранить руку, держащую шомпол при заряжании ружья. Русская армия отличалась смелым ведением рукопашного боя и всегда держала ружья с примкнутыми штыками. Эта традиция сохранялась вплоть до конца Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и снятия с вооружения знаменитых трёхлинеек – русских трехлинейных винтовок капитана С. И. Мосина. История сохранила слова участника Бородинского сражения унтер-офицера Тихонова: “Француз храбр. Под ядрами стоит хорошо, на картечь идет смело, а в стрелках ему и равного не сыщешь. А вот на штыки – нет. Не горазд».

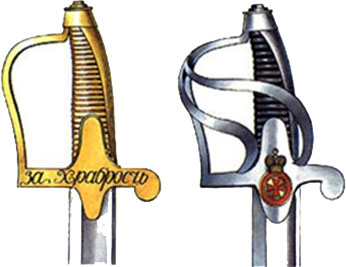

Вручение оружия – всегда торжественный момент. И вдвойне торжественный, если оно вручается за храбрость в бою. Такое оружие всегда считалось наградой, почитаемой вровень с орденами. В России с XVIII века установилась традиция награждать офицеров и генералов Золотым (позже – Анненским) холодным оружием.

Рисунок 2–12. Золотое и Анненское наградное холодное оружие

Золотое офицерское оружие имело золоченый эфес с выразительной надписью “За храбрость”. Генеральское, кроме того, могло украшаться алмазами и бриллиантами. Так, генерал-фельдмаршал Кутузов за отражение наполеоновского нашествия в 1812 году был награжден золотой шпагой с алмазами в изумрудных, как бы лавровых, венках.

Анненское оружие – это знак ордена Святой Анны IV-й степени (позже III-й), которым награждали младших офицеров от прапорщика до штабс-капитана, и им равных. На эфесе оружия крепился круглый значок с эмблемой ордена – крестиком красного цвета, а темляком служила хорошо видимая издали красная орденская лента с желтой каймой по краям (за что непочтительная армейская молодежь именовала эту награду клюквой).

В 1913 году было учреждено Георгиевское холодное оружие, а в Красной Армии с 1918 года – Почетное революционное оружие – шашка с укрепленным на эфесе знаком ордена Боевого Красного Знамени.

2.2. Огнестрельное оружие

Поражает противника пулями и другими снарядами на расстоянии.

Придумано гениально просто: пули выстреливаются из специального ствола силой газов, выделяющихся при сгорании пороха.

Рисунок 2–13. Принцип устройства огнестрельного оружия

Ствол – это длинный и узкий металлический стакан. В его донышке имеется маленькое отверстие – затравка. В ствол всыпают порох и вкладывают пулю. Немного пороха всыпают и в затравку, а затем подносят к ней огонь. Порох мгновенно сгорает, выделяя большое количество газов, и они своим давлением вышибают пулю из ствола. Происходит выстрел. Часть газов вырывается и через затравку, что может испугать неопытного стрелка.

Интересно, что целых полтысячи лет после изобретения это простейшее устройство оставалось неизменным. Только после Крымской войны 1853–1856 годов огнестрельное оружие начало быстро развиваться и за 100 лет достигло почти полного совершенства.

2.2.1. Порох

Он должен иметь два главных достоинства: первое – при горении выделять как можно больше газов, второе – гореть быстро. Тогда пуля будет лететь быстрее и дальше.

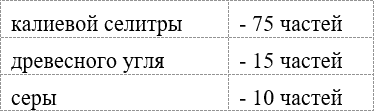

В 1812 году порох делали из смеси:

Рисунок 2–14. Состав дымного чёрного пороха

Сначала эту смесь доводили до однородной пороховой мякоти. Затем сушили и кололи до зёрен нужного размера в специальных зернильных машинах. Получался дымный черный порох (так его стали называть после того, как появился бездымный порох).

А почему из мякоти сразу не лепить заряды нужной мощности?

Нельзя. Порох должен быть зернистым. Дело в том, что он очень плохо проводит тепло, поэтому горит только его поверхность. Когда от высокой температуры (300 градусов) загорается тонкий наружный слой пороха, следующий за ним внутренний слой только начинает разогреваться. Чем крупнее масса пороха, тем дольше тепло будет добираться до сердцевины, тем дольше будет гореть заряд. Чем зерна мельче, тем общая поверхность горения больше, и заряд сгорает быстрее.

Но совсем мелкие зерна делать тоже нельзя. Такой порох со временем слёживается, превращаясь опять в единую массу. Особенно, если отсыреет. Поэтому пороха́ выпускали с размерами зерен от 0,5 до 2 миллиметров. Ружейный – мельче, артиллерийский – крупнее. И тоже неспроста: тяжелому пушечному ядру для разгона требуется продолжительное время, поэтому при мгновенном воспламенении мелких зёрен пороховые газы, еще не разогнав ядро по стволу, уже разорвут пушку.

Испытания готовой продукции были просты. Испытательную мортирку, заряженную опытным пороховым зарядом и деревянной пробочкой с колпаком-конусом, ставили вертикально у мачты с мерной рейкой. Затем стреляли. Чем лучше был порох, тем выше взлетала пробочка с заметным колпаком. Ружейный порох подбрасывал колпак на 90–100 футов (27–30 м), а вот артиллерийский пониже, на 60–80 (ведь он крупнее и горел дольше).

К концу XIX века появились более мощные нитроцеллюлозные бездымные пороха́, а в середине XX века и твёрдое ракетное топливо.

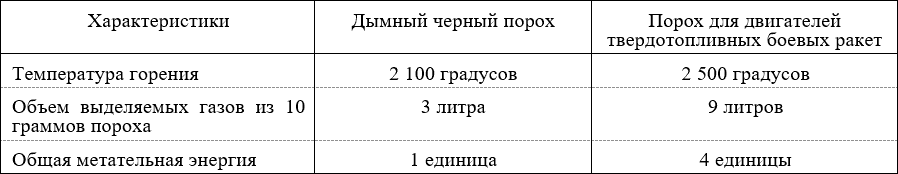

Посмотрите в таблице их приближенные сравнительные характеристики:

Рисунок 2–15. Сравнительные характеристики порохов

2.2.2. Ружьё

Солдатушки, бравы ребятушки, кто же ваши жены?

Наши жены – ружья заряжены.

Вот, кто наши жены!

Действительно, солдат служил всю жизнь, семьи у него часто не было, и неразлучен он был лишь со своим ружьем. Это была и его забота, и подмога. Не случайно в русской армии солдаты давали своим ружьям женские имена (наверное и потому, что встарь ружьё звалось ручница, а в Украине до сих пор – рушныця).

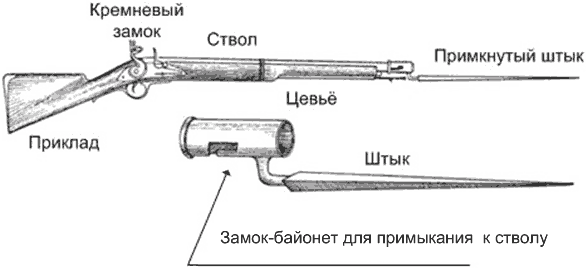

Рисунок 2–16. Ружьё

Ружье – это универсальное оружие как для огневого, так и рукопашного боя.

Имеет такие главные части:

– длинный железный ствол;

– деревянное ложе с цевьём для держания в руках, и увесистым прикладом;

– ударно-кремневый замок;

– деревянный или железный шомпол;

– штык.

Рисунок 2–17. Части ружья

Ружья были пехотные и кавалерийские. Пехотное – длинное, из-за чего стреляло дальше и точнее. А главное – в штыковом бою позволяло драться как пикой, не подпуская к себе неприятеля (кавалерист не должен был доставать с лошади саблей до рук пехотинца, выставившего ружье со штыком для защиты).

Кавалерийское ружье – короткое, чтобы удобнее было действовать с коня.

В 1812 году на вооружении всех армий мира находились гладкоствольные дульнозарядные ружья с ударно-кремневыми замками.

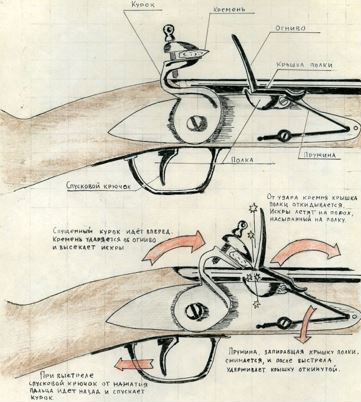

Замок поджигал пороховой заряд при нажатии спускового крючка.

Главные детали замка:

– медная полка в виде полусферической чаши;

– стальное огниво, соединённое с крышкой полки;

– курок с зажатым в его губках кремнем.

Полка нужна была для насыпания пороха, поджигающего боевой заряд (в её дне проделывалась дырочка-затравка). Изготовлялась из меди, не дающей искры при ударе, что уменьшало опасность случайного выстрела. Сверху полка защелкивалась крышкой, чтобы порох не высыпался при переноске ружья.

Огниво и курок служили для высекания искр, поджигавших порох на полке. При нажатии спускового крючка курок резко шел вперед и своим кремнем ударял по огниву, высекая искры. Огниво от удара откидывалось и открывало крышку полки. Искры падали на порох и зажигали его. Огонь через затравку попадал внутрь ствола и поджигал боевой заряд. Происходил выстрел. Откинутая крышка удерживалась специальной пружинкой, чтобы не мешать повторному заряжанию ружья.

Рисунок 2–18. Ружейный выстрел

Кремень – всем известный твёрдый, иногда полупрозрачный камешек. Для ружья кремень нужен однородный, без мягких вкраплений, не дающих искры при ударе (что вело к осечкам). Хорошие кремни получались из агата, сердолика и других полудрагоценных камней. Но они были очень твёрдыми, и быстро стёсывали огниво. Поэтому старались брать кремни помягче (и подешевле). Нормальный кремень выдерживал до 50 выстрелов. После каждых 7–10 выстрелов с него надо было стирать пороховой нагар, чтобы избежать осечек.

Пули отливались из свинца, часто самими солдатами. Свинец плавится легко, и с ним удобно работать в походной обстановке. По форме пуля делалась круглой, чтобы не было перекосов при ее движении по стволу. Для быстроты заряжания пуля должна была легко входить в ствол, поэтому её калибр немного уступал калибру ружья.

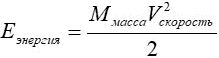

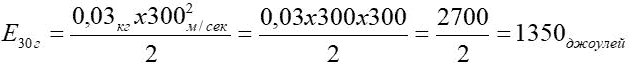

Обычно пуля имела диаметр 16–18 миллиметров и весила около 30 граммов. Её убойную силу можно оценить по кинетической энергии, достигаемой при вылете из ствола. Формула известна:

Рисунок 2-19

Дымный черный порох горел небыстро, и не мог придать пуле скорость больше 300 м/сек. Чтобы получить нужную убойную силу, недостаток скорости возмещали массой пули. Можно определить, что при массе 30 граммов (0,03 кг) и начальной скорости у среза ствола 300 м/сек. энергия пули достигала:

Рисунок 2–20

Современная пуля массой 9 г и скоростью до 800 м/сек имеет энергию до 3 000 дж.

Для справки: дульная энергия разрешенного в России современного травматического оружия не должна быть больше 91 джоуля.

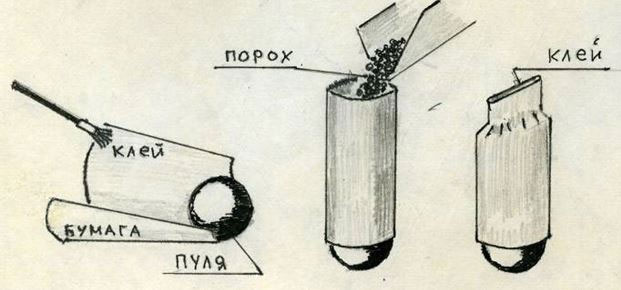

В те времена уже применялись бумажные патроны, очень облегчавшие заряжание. Они делались самими солдатами.

Рисунок 2–21. Бумажный патрон

Скорострельность оружия всегда определялась временем заряжания. Например, пулемет перезаряжается автоматически за 0,1 секунды. А на перезарядку ружья 1812 года уходило до 30 секунд.

Вот какие приемы должен был проделать солдат при заряжании и стрельбе:

1. Взять ружье наизготовку и открыть крышку полки.

2. Правой рукой достать из сумки патрон и зубами надорвать его бумажную гильзу.

3. Высыпать часть пороха из патрона на полку, затем закрыть полку крышкой (что не так просто: левая рука занята ружьем, в правой – надорванный патрон, всё делается в тесном строю, и порох можно просыпать на землю).

4. Опустить ружье прикладом на землю и высыпать оставшийся порох в ствол. Проследить, чтобы в гильзе ничего не осталось.

5. Вложить патрон в ствол ружья обязательно гильзой вниз. При выстреле смятая гильза сыграет роль пыжа.

6. Вынуть из ложа шомпол, вставить его в ствол и прибить заряд легким толчком.

7. Вложить шомпол обратно в ложе.

8. Приподнять ружье, взвести курок и приложить ружье к плечу.

9. Задержать дыхание, прицелиться и выстрелить.

За 1 минуту солдат успевал сделать до 2-х выстрелов. Но не всегда. Частыми были осечки: от засорившейся затравки, закоптившегося кремня, отсыревшего пороха и других причин. Всего на 100 выстрелов набиралось до 20 осечек, поэтому боевой темп стрельбы был ниже.

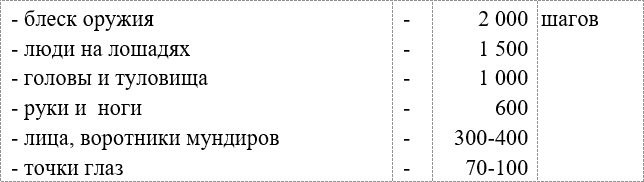

Дальность и точность стрельбы. Ружейная пуля летела на 2000 шагов (1400 метров), но на таких дистанциях никто не стрелял, потому что попасть в цель было почти невозможно. Почему?

Во-первых, солдат при заряжании ружья порох отсыпа́л на глаз (в бою еще и второпях), поэтому на полку и в ствол всякий раз попадали различные порции пороха, и пули летели по-разному.

Во-вторых, пули были меньше диаметра ствола, при выстреле «болтались» в нём и летели неточно. Имелись и другие причины.

Поэтому огонь в бою открывали с 1000 шагов. Дистанцию определяли глазомером, по различимости войск неприятеля. Каждый стрелок должен был знать, на каких расстояниях становятся различимы:

Рисунок 2–22

Чтобы с 1000 шагов попасть неприятелю в грудь, следовало целиться выше – «в знамена», с 300 шагов – в головы. Самый точный огонь начинался со 120 шагов (60–90 метров), то есть когда противники сходились почти вплотную, лицом к лицу.

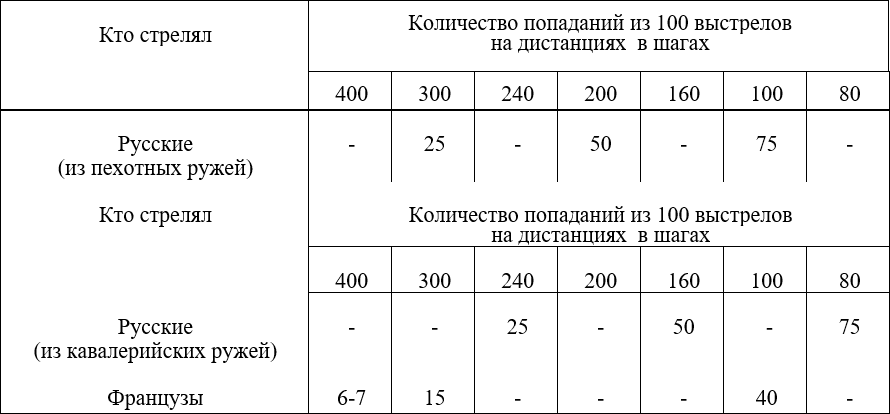

Сохранились сведения о стрельбах в русской и французской армиях перед войной 1812 года. Приведем их в одной таблице. Русские стреляли по деревянным щитам размером 180×120 см. Французы – по щитам, обозначавшим кавалерию.

Результаты получились такие:

Рисунок 2 -23. Точность ружейной стрельбы

Как видим, точность невысокая, особенно у французов (наверное, стреляли новички из кавалерийских ружей). В бою она была еще ниже. Считалось нормальным, если со 100 шагов в цель попадали 10 из 100 пуль.

Кроме гладкоствольных ружей в армиях имелись и нарезные – винтовальные ружья и штуцеры. Они стреляли гораздо дальше и точнее, но на их заряжание уходило очень много времени – больше минуты. Пуля должна была плотно входить в нарезы, и проталкивать ее шомполом было трудно. Приходилось даже забивать шомпол специальным молотком. Поэтому штуцеров было немного: их имели только 12–16 самых метких стрелков в роте.

Пистолет по устройству и действию почти не отличался от ружья, но из-за короткого ствола стрелял совсем неточно. Знатоки говорили, что уже с 30 шагов попасть в цель можно было только случайно. Если вы читали о дуэлях в те времена, то должны помнить, что стрелялись обычно с 12-ти шагов, а если насмерть, то и с 6-ти.

Рисунок 2–24. Дуэль на пистолетах на шести шагах

Но годился пистолет и в рукопашной схватке: его рукоятка не слишком отклоняется от линии ствола и заканчивается массивным набалдашником. Схватил за ствол и бей наотмашь.

Рисунок 2–25. Пистолет

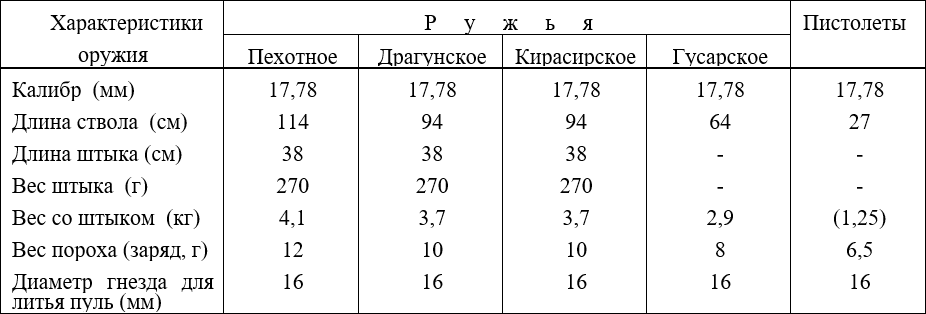

Перед войной 1812 года в русской армии были приняты на вооружение новые ружья и пистолеты единого 7-линейного калибра (1 линия = 0,1 дюйма = 2,54 миллиметра):

Рисунок 2–26. Характеристики русских ружей и пистолетов

2.2.3. Артиллерийское орудие

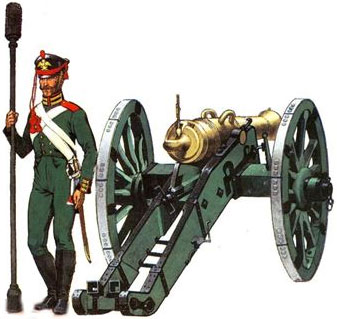

Самое мощное оружие того времени. Поражало кавалерию и пехоту противника, выводило из строя артиллерию, разрушало укрепления. Артиллерийские орудия делились на полевые, крепостные и корабельные. Мы будем говорить о полевых.

Эти орудия должны были действовать вместе с войсками в полевом сражении. То есть быстро передвигаться, легко брать препятствия, мгновенно развертываться из походного положения в боевое и обратно, быть скорострельными, лёгкими, прочными, простыми в обращении, несложными в ремонте. Создать такие орудия удалось только во второй половине XVIII века. Во Франции этим делом занимался генерал Грибоваль, а в России – начальник артиллерии граф Пётр Иванович Шувалов.

Рисунок 2–27. Унтер-офицер артиллерии у полевого орудия (видны галуны на воротнике). На задней части ствола закреплена рамка прицела

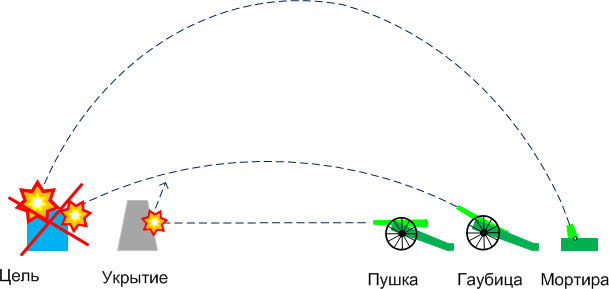

По конструкции и боевым свойствам орудия разделялись (и разделяются до сих пор) на пушки, гаубицы и мортиры. Бывают и смешанные типы.

Рисунок 2–28

Пушка – орудие с длинным стволом, стреляющее усиленным зарядом. Поэтому пушечный снаряд летит в цель с высокой скоростью почти по прямой линии. Пробивает укрытия большой толщины.

Гаубица – стреляет по крутой траектории через валы укреплений, поражая укрытого за ними неприятеля. Скорость снаряда тут не важна, значит нет надобности в сильных зарядах и длинном стволе. Наоборот, малыми зарядами можно метать мощные бомбы. Поэтому гаубица легче пушки, но больше калибром. На близких расстояниях может стрелять, как пушка, прямой наводкой.

Мортира – стреляет по очень крутой траектории. Ствол имеет совсем короткий, прямой наводкой стрелять не может. Зато легкая: мортирку малого калибра можно переносить на руках. Очень удобна в горной войне. Много мортир было во французской армии.

Единорог – орудие русской полевой артиллерии. Удачно объединял свойства гаубицы и пушки. Был создан в XVIII веке под руководством П. И. Шувалова. Состоял на вооружении больше ста лет. На стволе имел фигурку фантастического зверя-единорога из фамильного герба Шуваловых.

Рисунок 2–29-А. Пушка и гаубица-пушка (единорог Шувалова) со снарядами.

Рисунок 2–29-Б. Мортира на неподвижном станке. При выстреле её отдача направлена вниз и может сломать колёсный лафет. Поэтому лучше ставить станок с мортирой прямо на землю.

Орудие – это не только сама пушка, гаубица или мортира. Это боевая единица артиллерии.

В комплект орудия входили:

– орудийный ствол, наложенный на лафет;

– передок;

– лошадиная упряжка;

– зарядные ящики;

– орудийная прислуга.

Орудийный ствол – главная часть орудия. Отливали его из "артиллерийской бронзы" – сплава из 90 частей меди и 10 частей олова. Чугун и сталь не годились. Чугун хрупок и тяжел. В стали во время плавки выделялись пузырьки газов, из-за чего при остывании получались внутренние пустые раковины. Такие стволы были непрочными и разрывались при стрельбе. Бронза же легка и пластична. Поврежденный бронзовый ствол легко перелить в новый. Вдобавок, он не ржавеет.

По бокам ствола выступали в стороны цилиндры-цапфы. Они служили опорой о лафет и позволяли поворачивать ствол вверх-вниз при наводке орудия на цель. Казенная (задняя) часть ствола делалась утолщённой, чтобы выдерживать наибольшее давление пороховых газов в ещё малом объёме ствола в начальный момент выстрела.

Рис. 2–30. Бронзовый орудийный ствол

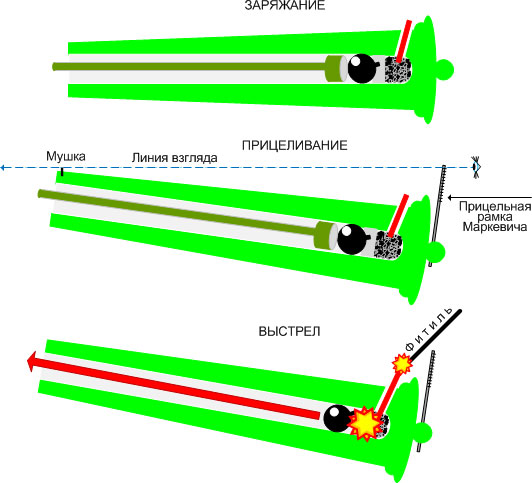

Для поджигания боевого заряда служил запальный канал (затравка). В него перед выстрелом вставляли тростниковую запальную трубку, начинённую пороховой массой (скорострельную трубку). По команде "Пали!" к ней подносили фитиль, и орудие стреляло. А полная команда звучала примерно так: «Батарея!… Огонь! (приготовить фитили)…Пали!» Кстати, эта команда до сих пор сохранилась на флоте. Но её немного сократили, и она звучит: "Пли!".

Рисунок 2–31. Заряжание – прицеливание – выстрел

От бронзы отказались во второй половине XIX века, когда появились нарезные орудия. Скорость снарядов возросла, от чего мягкие бронзовые стволы быстро изнашивались. Но к этому времени научились варить сталь без раковин, и стволы начали катать из неё.

Калибр стволов, и вообще орудий, измерялся в фунтах. В русской армии это был артиллерийский фунт (около 480 г), введенный Петром I. Образцом артиллерийского фунта служило чугунное ядро диаметром 2 дюйма (50,8 мм).

К 1812 году на вооружении полевой артиллерии находились стандартные 3, 6, 12-фунтовые и полупудовые орудия. В 1877 году русская армия перешла на измерение калибров по диаметру ствола в дюймах. С 1918 г. калибр измеряется в миллиметрах. Попробуйте и вы пересчитать калибры из фунтов (арт. фунт = 480 г) и дюймов (2,54 см) в миллиметры через формулу объёма шара (чугунного ядра) и удельную массу чугуна (7 г/куб. см). При правильном пересчёте должны получиться распространённые калибры советской и современной российской артиллерии: 76, 122 и 152 миллиметров.

Лафет – двухколесный деревянный станок под ствол. Получался лёгким, но не очень прочным, и часто выходил из строя. Поэтому полагалось иметь один запасный лафет на несколько орудий.

Передок – двухколесный станок, облегчавший лошадям перевозку орудия. Лафет прицеплялся к передку и опирался на него. Лошадям оставалось только катить орудие. Надобность в передках отпала, когда на смену лошадям пришли тракторы, артиллерийские тягачи и автомобили.

Рисунок 2–32. Орудие на передке

Зарядные ящики служили для перевозки и хранения орудийного боекомплекта: снарядов и пороховых зарядов. Для легкого орудия хватало одного ящика на передке, а к тяжелому полагались три и больше.

Заряды. При заряжании пушки ее нельзя поставить вверх стволом и засыпа́ть порох, как в ружьё. Поэтому орудийные заряды отмерялись заранее и хранились в картузах – шерстяных или холщовых мешочках. Картуз легко вкладывался в ствол. В орудия крупных калибров заряды и снаряды заряжались раздельно, а в малокалиберные – общим картузом.