Полная версия:

Тугие узлы отечественной истории. Помощник В.А.Крючкова рассказывает…

Необходимо особо подчеркнуть, что c точки зрения введения чрезвычайного положения на своих территориях союзные и автономные республики в правовом отношении были фактически равноправными. Статья 2 Закона СССР от 05.04.1990 г. №1407-1 «О правовом режиме чрезвычайного полодения» гласила следующее: «Чрезвычайное положение на территории союзной, автономной республики или в отдельных местностях, входящих в состав одной республики, объявляется Верховным Советом соответствующей союзной, автономной республики с уведомлением об этом Верховного Совета СССР, Президента СССР, а также Верховного Совета соответствующей союзной республики». При этом непосредственным поводом к введению чрезвычайного положения могли быть не только стихийные бедствия, крупные аварии и катастрофы, эпидемии и эпизоотии, но и возникновение массовых беспорядков среди населения. Иными словами, Верховный Совет СССР играл самостоятельную роль лишь в случае введения чрезвычайного положения по всей стране, как это прямо вытекало из содержания последнего абзаца указанной статьи Закона.

После ядерной катастрофы в Чернобыле, спитакской трагедии, мощных взрывов объектов транспортной инфраструктуры в Арзамасе, Свердловске, Уфе и других местах, начала широкомасшабных межнациональных столкновений в Нагорном Карабахе и других регионах обходиться лишь привычным правовым инструментарием, заложенным в Конституции СССР 1977 года и в построенных на ее основе законах, уже было просто немыслимым. Поэтому и потерпели полный крах искуственные, изначально нежизнеспособные юридические формулы вроде «введения особого порядка управления» по типу Комитета Особого Управления Нагорно-Карабахской автономной областью в составе восьми человек под председательством А.И.Вольского. Потребовался дополнительно Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1990 года №1060-I «Об объявлении чрезвычайного положения в Нагорно-Карабахской автономной области и некоторых других районах». Толку, правда, от этой очередной горбачевской пустышки было мало – явно не хватало, так сейчас стало модным говорить, должной «имплементации» (т.е. конкретных механизмов исполнения) этого нормативного акта …

Приведу несколько наиболее принципиальных, на мой взгляд, положений из моих газетных публикаций по тематике «чрезвычайного положения».

«КГБ СССР как орган защиты безопасности советского государства погубило, на мой взгляд, избыточное, в чём-то даже намеренно показное законопослушание и очевидная несамостоятельность в своих действиях из-за постоянно навязываемой с 1957 года линии ЦК КПСС на главенствующую роль партийных установок в сравнении с буквой и духом норм действующего законодательства. Бог ты мой, сколько сил и энергии угробили впустую (в масштабах целого ведомства!) на создание двух никчемных, как показали последующие события, документов – законопроектов о КГБ СССР и о системе органов государственной безопасности в СССР! Двенадцать (!) раз рассматривали эти законопроекты – вначале при В.М. Чебрикове, а затем и при В.А. Крючкове – на заседаниях Коллегии и на совещаниях руководства КГБ СССР! Куча сотрудников ведомства отнюдь не оперативного звена выковала себе на них известность и высокие воинские звания, получила за «вылизывание» каждой запятой в текстах этих бумажонок самые высокие ведомственные награды. А реального проку-то от этих принятых в мае 1991 года законов много ли сталось в решающий момент бытия СССР, когда государство уже стояло на краю пропасти, находилось накануне дня своей гибели? Абсолютно никакого! Тем не менее до августовской трагедии КГБ верно служил Советскому государству и народу. Август 1991 года подвёл под этим служением черту».

«Безусловно, в моих глазах основная тяжесть исторической и правовой ответственности за трагедию августа 1991 года лежит прежде всего на той кучке людей, которые своим двуличием, лицемерием и трусостью навечно покрыли позором высокое звание «народный депутат СССР». А если говорить ещё определённее – на членах Верховного Совета СССР, который тогда возглавляли А.И.Лукьянов, Е.М.Примаков, И.Д.Лаптев и Р.Н.Нишанов. В большинстве своём они повели себя, скорее как шкодливые коты перед наказанием со стороны сурового хозяина, чем как единственный легитимный высший орган власти страны, погибающей на глазах у всех жителей планеты. Конституцию СССР никто не отменял, да и не мог отменить после мартовского референдума за сохранение Советского Союза. Не надо только было выдумывать какие-то мудрёно-лукавые юридические формулировки типа «сохранение СССР как обновленного Союза Суверенных Государств, в котором будут в полной мере обеспечены права и свободы человека и гражданина». Прямо-таки ритуальные масонские формулы времен Дантона и Робеспьера, а не простая, понятная любому гражданину, любому жителю самого глухого села в самом отдалённом регионе страны альтернатива: «Да!» или «Нет!», «Быть» или «Не быть» далее Советскому Союзу…».

«По моей сугубо частной оценке, именно Верховный Совет РСФСР во главе с Р.Хазбулатовым вкупе с вице-президентом России А.Руцким, быстро переметнувшимися на сторону Ельцина И.Силаевым, Е.Шапошниковым, П.Грачевым, А.Лебедем и им подобными открыто предавшими социалистическую Родину историческими персонажами и стали той самой последней «соломинкой», которая переломила хребет не только «коммунистическому верблюду», но и всей существовавшей в тот период системе государственной власти в СССР. Именно российские депутаты того периода все вкупе и каждый поодиночке, при этом совершенно неважно – желали они того или нет, стали (за очень редким, вполне хватит пальцев рук, исключением) истинными могильщиками советской власти в стремительно разваливающемся Советском Союзе.

Да, могильщиками, а отнюдь не ее защитниками, хотя формально и назывались депутатами одного из республиканских Советов. Разве каждый отдельно взятый депутат ВС РСФСР образца 1991 года стал чем-то отличаться от аналогичного по статусу российского политика в 1993 году? Никаких перевыборов, как известно, в этот промежуток времени не было. И уж совсем точно они не были полномочными представителями и выразителями воли российского народа, проголосовавшего в своем большинстве на референдуме в марте 1991 года за сохранение Союза ССР. Нечего при этом кивать в сторону Прибалтики, Украины, Грузии, Молдавии, Армении и других бывших союзных республик. Россия всегда являлась становым хребтом союзного государства, его стержнем. Вынули этот стержень – рассыпалась вся держава, иначе и быть не могло.

«Само название ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР – родилось не на пустом месте. Оно прямо вытекало из особенностей советского законодательства того периода и отражало именно это избыточное стремление к законопослушанию руководства Вооруженных Сил, органов безопасности и правоохранительных органов страны. Ведь существовали всего лишь две правовые возможности введения чрезвычайного положения на отдельных территориях страны: либо через указ президента СССР, либо через решение Верховного Совета СССР. Ещё в конце марта – начале апреля 1991 года, в период подготовки поездки М.С. Горбачева в Японию и Южную Корею (президент, как всегда, предпочитал оставаться в тени во время решающих событий, точнее: за кулисами театра драмы и трагедии в привычной для него роли кукловода), готовилось введение в действие «первого варианта ГКЧП». Этот вариант основывался на предложениях А.И.Тизякова, который и был истинным автором этой аббревиатуры, хотя в подготовленной им аналитической записке речи о создании «чрезвычайного комитета» первоначально не шло, подразумевалось лишь формирование некой невнятной «комиссии». Тогда же был отработан и организационный алгоритм правового, законодательного обеспечения этого решения, который, к сожалению, так и не был приведен в действие».

«У А.И. Лукьянова, что бы он ни говорил сейчас, была полнейшая возможность, при самом строжайшем, самом скрупулезном соблюдении всех регламентных норм, открыть экстренное заседание Верховного Совета СССР не 26 августа, а 23 или даже 22 августа 1991 года. Существовали и абсолютно надёжные гарантии обеспечения необходимого кворума для открытия такого заседания и начала его работы. Каким образом это достигнуть, было бы уже не заботой председателя Верховного Совета СССР. За ним оставалось лишь само решение о немедленном созыве внеочередной сессии по требованию народных депутатов группы «Союз». Не захотел, однако. Тоже носом стал крутить в разные стороны, на всякий случай соломку для страховки стелить…

Однако при любом реально возможном варианте развития событий обойтись без постановления Верховного Совета СССР, одобряющего или дезавуирующего решения ГКЧП по введению чрезвычайного положения в отдельных районах страны, по закону было решительно невозможно. А собрав депутатов, можно было поступать по образцу конклава кардиналов: все прибывшие парламентарии, заперлись, скажем, в том же зале пленумов ЦК КПСС – и ожидайте, люди добрые, пока белый дым из трубы не пойдет!

За основу организационного решения был принят уже обкатанный к тому времени механизм чрезвычайного сбора на пленумы членов ЦК КПСС. Предполагалось собрать в Кремле максимально возможное количество депутатов действующего состава Верховного Совета СССР, используя для этого любые виды транспорта с целью их экстренной доставки из любых мест пребывания – хоть из глубинки страны, хоть из-за рубежа. Любыми усилиями, не считаясь с величиной затрат! При необходимости были бы задействованы самые различные транспортные средства всех силовых структур – МО, МВД и КГБ СССР. Практическая готовность к осуществлению такого сбора депутатов к августу 1991 года была очень высокой».

«Одним из элементов формирования в стране активного общественного мнения стало ныне знаменитое «Слово к народу». Автором самой идеи был кто-то из видных писателей страны – то ли Ю.Бондарев, то ли В.Распутин, сейчас уже не помню точно. Однако «болванку» для текста этого обращения на основе все тех же вышеупомянутых наработок составил один из руководителей Аналитического управления КГБ СССР – Олег Михайлович Особенков. Именно поэтому оно и текстуально, и по смыслу было очень сходным с опубликованным позднее обращением ГКЧП к советскому народу. Он был командирован от ведомства в состав рабочей группы, заседавшей, насколько мне помнится, в помещениях редакции газеты «День» на Цветном бульваре.

Надо откровенно сказать, что работа над этим обращением, прежде всего с точки зрения подбора состава его подписантов, шла туговато, многие авторитетные представители творческой и научной интеллигенции, к которым инициаторы обратились за содействием, отказались его поддержать, Поэтому пришлось довольствоваться тем пестрым составом, который в конечном итоге удалось согласовать в условиях острого дефицита времени, и он, к сожалению, оказался далеко не самым оптимальным. Окончательная редакция текста обращения с последними правками пошла прямо с моего стола после доклада Председателю КГБ сразу в типографии, и не только редакции газеты «Советская Россия» – на опубликование.

Так что могу теперь сказать прямо и недвусмысленно: истинным вдохновителем и фактическим автором обращения «Слово к народу» было высшее руководство КГБ СССР, прежде всего – В.А.Крючков с его излюбленным, очень характерным словечком «борение», а отнюдь не те лица, которые сегодня ставят себе это в заслугу. Честь им и хвала за поддержку самой идеи обращения к народу, но их творческая и организационная активность в тот период отнюдь не являлась «спонтанным творчеством масс».

«Именно в этой смысловой недосказанности прямых и закулисных действий КГБ СССР, в отсутствии целеустремленности предпринимавшихся ведомством попыток расставить, наконец, все политические точки над «i» и громогласно сказать народу – «Мы лучше, чем кто-либо другой в стране знаем, ощущаем и понимаем, что ожидает государство уже в ближайшем будущем и поэтому готовы взять на себя ответственность за отвод Советского Союза от края пропасти» – заключался ключевой элемент того внутреннего раздрая, сумятицы и неразберихи, которые последовали практически одновременно с началом знаменитой телевизионной трансляции балета «Лебединое озеро». Если бы все главные руководители страны – как вошедшие, так и не вошедшие в состав ГКЧП – действительно захотели бы играть свои государственные и партийные роли не по кривому сценарию Горби, с потрохами сдавшего СССР во время своей конфиденциальной встречи с госсекретарем США Дж.Бейкером в конце июня 1991 года, а в соответствии с прямым служебным долгом, по зову своей гражданской и партийной совести, в строгом соответствии с принятой на себя воинской присягой – результат был бы совсем другим».

Лично у меня с точки врения исполнения принятой на себя в 1970 году Военной присяги СССР, строгого и неукоснительного выполнения своего воинского и служебного долга перед Союхом Советских Социалистичнеских Республик, совесть чиста полностью! Последний приказ своего прямого и непосредственного начальника – Председателя Комитета государственной безопасности СССР Владимира Александровича Крючкова, отданный им мне из Фороса прямо в автомашину, на которой я уже срочно мчался домой попрощаться с членами своей семьи, и который звучал «Всё лишнее из сейфов – под нож!», был выполнен мною своевременно, в нужном объеме и с должным вниманием к весьма специфическим деталям обращения с материалами, содержащими важные элементы государственной и служебной тайны. К моменту прибытия в здание КГБ СССР руководителей сразу двух следственных бригад – Прокуратуры РСФСР во главе с генпрокурором В.Степанковым и Прокуратуры СССР, о котором мы, кстати, были заблаговременно предупреждены нашими «друзьями со стороны», уже был обеспечен режим «полной боевой готовности» и к самому визиту, и к предстоящим обыскам, иным следственным действиям в служебных помещениях Председателя КГБ СССР, начальника Секретариата КГБ СССР, кабинетах зампредов КГБ СССР. Правда, один из двух имевшихся в подразделении Приемной главы ведомства мощных «шрёдеров» для уничтожения служебных бумаг не выдержал тогда столь необычной работы и благополучно скончался от перегрева… Как бы там ни было, но «чисто крючковское наследство», начиная с возвратных пакетов с черновыми записями и наработками служебного содержания для доклада «наверх» и заканчивая денежными средствами и ценностями, принадлежавшими лично семье самого Владимира Александровича, не досталось для просмотра и потенциального использования ни В.Ф.Грушко, ни Л.В.Шебаршину, ни, тем более, В.В.Бакатину, посдедовательно приходившим ему на смену на посту главы ведомства.

Поэтому и В.Г.Степанков со своим боевым соратником, будущим соавтором бестселлера «Кремлевский хаговор» Е.К.Лисовым, и вызванный ими на подмогу «ликвидаторам ГКЧП» обозреватель ВГТРК видный телезомбист С.К.Медведев, будущий пресс-секретарь Президента РФ Б.Н.Ельцина вместе с окружавшей его толпой жаждущих сенсаций журналёров могли совать свой любопытствующий гриппозный нос хоть в сейф Председателя КГБ, хоть в мой собственный. Там уже находились исключительно те зарегистрированные служебные документы, причем с такими высокими степенями секретности, с которыми далеко не каждый следственный работник, не говоря уже о журналистах, имел право ознакомиться без риска подвергнуться уголовному преследованию.

Я как-то ранее не без оснований имел возможность утверждать, что «самые-самые таинственные» материалы, действительно имевшие именно общегосударственную, а не только сугубо ведомственную значимость, зачастую не имели в своем оформлении ни грифа секретности, ни адресата, кому этот документ предназначался, ни выходных данных исполнителей, ни иных обязательных бюрократических реквизитов – только предельно сжатое, емкое, «голое» изложение фактов, о которых полагалось доложить «наверх». В качестве наглядного примера могу привести хотя бы тот самый листик бумаги с собственноручными рукописными пометками В.А.Крючкова, на котором были расписаны обязанности каждого «гекачеписта», включая А.И.Лукьянова, переговорить с руководителями всех союзных и некоторых автономных республик о планах и намерениях ГКЧП. Далеко не случайно этот листочек, насколько я знаю со слов бывшего адвоката В.А.Крючкова Юрия Павловича Иванова, какие-то руководящие работники прокуратуры несколько раз пытались вычленить из материалов следствия якобы «в отдельное производство», а затем уничтожить «за ненадобностью». Дуиаю, все эти шаги предпринимались прежде всего в интересах защиты А.И Лукьянова, а не кого-либо другого, у меня на этот счет сложилось очень устойчивое мнение, в том чиле и на основании моих многочисленных личных бесед с бывшим Председателем Верховного Совета СССР и депутатом Государственной Думы ФС РФ.

Но вот с позиций рядового гражданина Союза ССР свою вину перед Родиной я, как и многие мои сослуживцы того периода, ощущаю до сих пор. Особенно остро это стало ощущаться после подписания известных Беловежских деклараций декабря 1991 года. Некоторые бывшие сотрудники КГБ СССР пытаются переложить часть собственной моральной вины на М.С.Горбачева как формального главу совнтского государства или на главу ведомства В.А.Крючкова, по сути втянувшего их в политические разборки в верхах и не отдавшего в решающий момент развернувшихся в стране событий соответствующего боевого приказа, еще на кого-то другого, но только не на самого себя.

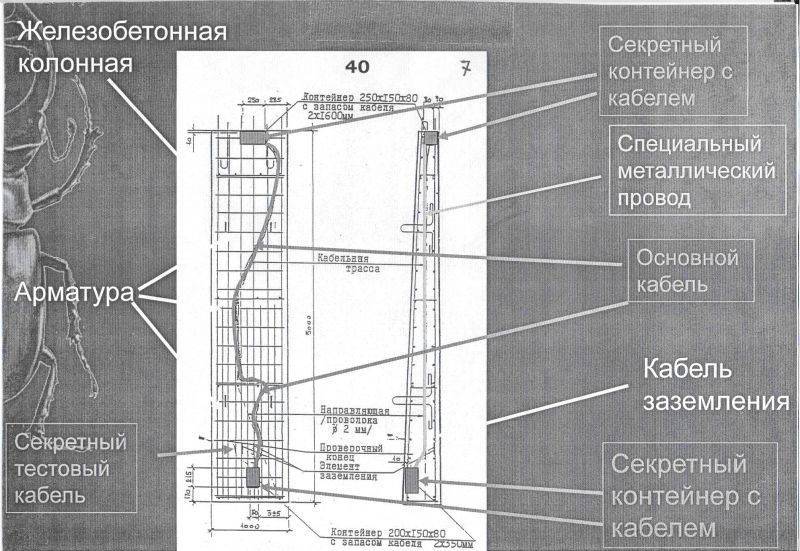

Хрестоматийный пример – совершенно необдуманный, по-сути преступный поступок В.В.Бакатина по передаче американским властям документов, которые ни при каких обстоятельствах не должны

были передаваться

кому бы то ни было

!

Ибо

раскрывался сам

особо охраняемый принцип негласного съема информации

,

подлинное

«ноу-хау» советских спецслужб

, а не просто передавалась схема расположения «закладок» для прослушивания служебных и жилых помещений нового здания посольства США. Руководители оперативно-технических подразделений,

на протяжении длительного времени упорно

проводивших эту очень трудоемкую и кропотливую спецоперацию,

были

просто обязаны решительно воспротивиться самодурству Бакатина,

категорично потребовать от него письменного подтверждения своего приказа и письменного распоряжения главы государства

пусть даже и на частичную расшифровку сведений особой важности! Как это сделал, в частности, начальник 15 Главка КГБ СССР В.Н.Горшков, за что и

он

получил

сердечный приступ прямо в

кабинете Бакатина в

моем присутствии.

Иной стиль

поведения

в моих глазах

выглядит крайне

ущербным, ибо бывают в жизни моменты, когда ты остаешься наедине

с

такими

отвлеченными, казалось бы, понятиями, как «честь»;

«долг», в

том числе и моральный, людской; «совесть»;

«ответственность» за

принятые

тобою решения, обязательные для исполнения

твоими подчиненными.

20-21 августа 1991 года все подразделения центрального аппарата КГБ были переведены на особый режим несения военной службы – кроме личного короткоствовльного оружия каждый военнослужащий получил автомат Калашникова «АК-74», а на узловых точках охраны специальной зоны Секретариата, в которую входили кабинеты Председателя КГБ и всех его заместиетелей, были оборудованы точки обороны под установку в них ротных пулеметов Калашникова «ПКМ». Автоматическое оружие было роздано не всем сотрудникам, основная его часть хранилась в оружейной комнате Секретариата КГБ. Первым управленческим решением Л.В.Шебаршина в качестве исполняющего обязанности Председателя КГБ СССР был его приказ от 22 августа 1991 года – всем позразделениям центрального аппарат КГБ СССР немедленно сдать в коментантсий отдел ХОЗУ полученное накануне актоматическое оружие, а в случае штурма здания митингующими на площади Дзержинского людьми физически оказывать им исключительно пассивное (!?) сопротивление, категорически не допуская случаев применения штатного огнестрельного оружия. До сих пор помню слова одного из сотрудников Комендантского отдела ХОЗУ, отреагировавшего на беснование у памятника Ф.Э.Дзержинского многочисленной толпы: «Не могу больше, сейчас пойду в «караулку», возьму ротный пулемет и перестреляю всю эту сволочь, а дальше пусть меня хоть расстреливают!».

Ну, допустим, заложили все входные двери в здание КГБ двутавровыми балками, дали все необходимые распоряжения по разворачиванию на этажах спецзоны пожарных брандсбойтов, по блокировке лифтов и подготовке к переходу всех помещений Секретариата КГБ на автономное электроснабжение, но далее-то что? Как можно было допустить разоружение сотрудников «Дежурной службы КГБ СССР», помещение которой являлось одним из резервных элементов управления страной в особый период? Или той же «Особой папки», в которой не только хранились особо охраняемые секретные документы государства, но также располагался узел связи 8-го Главного управления со специальной аппаратурой, доступ к которой посторонним лицам был строжайше запрещен?

Поэтому с учетом особой специфики указанных подразделений, складывающейся оперативной ситуации и в условиях крайне острого дефицита времени, указание Л.В.Шебаршина в Секретариате КГБ СССР было выполнено лишь частично. Автоматическое оружие в «Дежурной службе» и в «Особой папке» продолжало находиться у сотрудников по нормам положенности особого периода, а все офицеры Приемной Председателя КГБ СССР обязательно имели при себе в период дежурства штатное короткоствольное оружие. Что касается необходимых эвакуационных мероприятий, то они были четко, своевременно и очень организованно выполнены в полном объеме – совсем как на периодически проходивших в позразделении боевых учениях. Хотя. правда, на сей раз все происходило по несколько необычному варианту эвакуации, полностью гарантировавшему, однако, целостность, сохранность и неприкосновенность наиболее важным служебным документам первой очереди.

Как познее вечером того же приснопамятного дня я, невооруженный, выводил поздно ночью из окруженного остатками толпы митингующих обывателей нового здания КГБ СССР Л.В.Шебаршина (также совершенно безоружного) – это отдельная весьма печальная, но зато достаточно поучительная

мелодия

. Думаю,

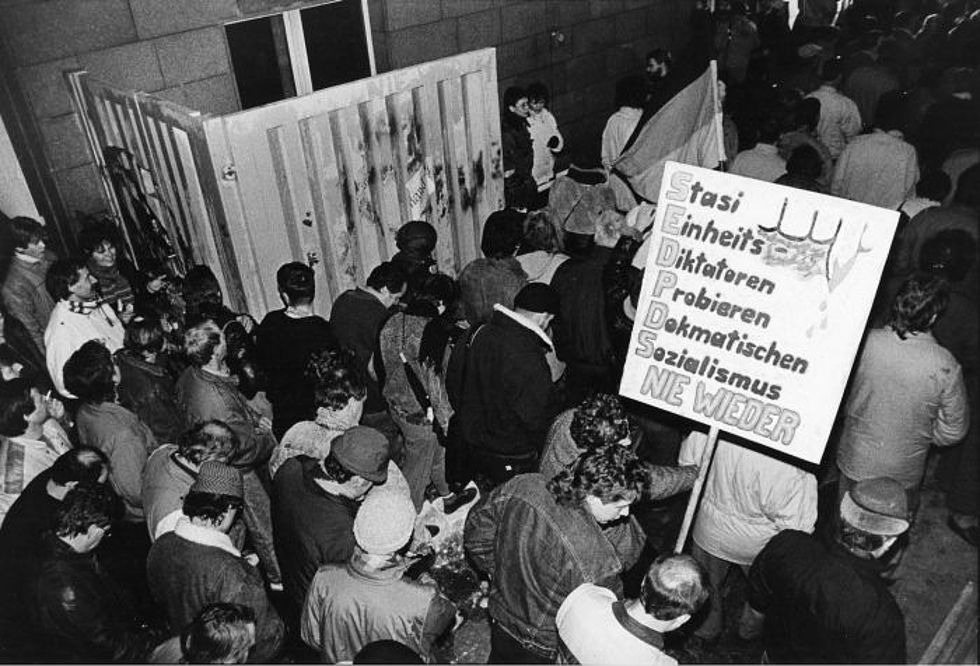

что в бывшей ГДР из берлинского здания штаб-квартиры

«Штази» нас местные «митингующие» так просто бы

никогда

не выпустили,

да и из

осажденных

помещений ФМВД ЧССР в Праге мы бы

тоже

столь

незатейливо

и

притом

без особых потерь вряд ли благополучно бы выбрались. Спасибо моим верным товарищам по службе из числа фельдегерей Секретариата и сотрудникам «семерки», патрулировавщим подходы к первому подъезду нового здания

– они гораздо лучше

нас, оперативных

сотрудников советской разведки

,

знали, как

нужно было действовать

в подобной

нештатной

боевой

обстановке…

В те тревожные дни августа 1991 года наиболее недостойным образом, по моим наблюдениям, повели себя только отдельные руководящие сотрудники двух ключевых подразделений Комитета государственной безопасности СССР – Управления кадров и Инспекторского управления. Оба эти управления во многом «напрямую» замыкались на Центральный комитет КПСС, особенно на его отдел административных органов (на последнем этапе – государственно-правовой отдел ЦК, а с октября 1990 года – отдел по вопросам обороны и безопасности государства при Президенте СССР) с его пресловутой системой учетно-контрольной номенклатуры руководящих кадров. Еще тот же КГБ в целом как государственное ведомство пытался «трепыхаться» и предотвратить надвигающуюся на всю страну беду, а эта публика, следуя своим многолетным холуйским инстинктам, уже вовсю начала сочинять донесения и составлять проскрипционные списки, даже не дожидаясь политического решения о люстрации руководящих чекистских кадров. Целых четыре (!) списка «сотрудников на выход» – и по программе «минимум», и по варианту «максимум» – были переданы Бакатину в моем присутствии! «Докладчики» хотя и недоверчиво косились на меня, с..ки кривые, но тем не менее послушно передавали их новому главе ведомства на рассмотрение. Я, например, ранее в жизни не подумал бы, что тот же зампред по кадрам В.А.Пономарев – согласно «Википедии» «советский хозяйственный, государственный и политический деятель» – способен на столь подлые, мелкотравчатые поступки. Лучше бы он и далее ветеринарным врачом оставался, достойный представитель «партийного набора» в Комитет госбезопасности, делегат XXII и XXVII съездов КПСС…

Я хорошо помню тот вал писем и телеграмм на имя В.А.Крючкова от новоиспеченных «глав республиканских и областных Советов» – бывших местных партийных руководителей – с просьбой представить на утверждение Президенту СССР кандидатуру того или иного своего протеже для присвоения ему генеральского звания. Уже после отмены статьи 6-й Конституции СССР, провозглашавшей роль КПСС как руководящей и направляющей сила советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций. В числе «соискателей» в основном были как раз либо прямые партийные выдвиженцы, либо бывшие старшие инспекторы Инспекторского управления КГБ СССР, направленные на руководящую работу на места и сумевшие найти общий язык с «первыми лицами» регионов.