Полная версия:

Тугие узлы отечественной истории. Помощник В.А.Крючкова рассказывает…

Валентин Сидак

Тугие узлы отечественной истории. Помощник В.А.Крючкова рассказывает…

От автора

Внимательный читатель сможет без труда заметить, что предлагаемая Вашему вниманию книга и по характеру изложения материала, и по стилю его литературного оформления во многом совпадает с ранее изданной книгой «Кукловоды и марионетки. Воспоминания помощника председателя КГБ Крючкова». Так оно и есть. Хотя, если быть совсем уж точным даже в деталях, то помощником Владимира Александровича Крючкова я действительно был, причем на протяжении целых пяти лет. Но вот помощником Председателя КГБ не был никогда – это выпускающий редактор издательства «Родина» так меня самовольно «покрестил» в целях рекламы издаваемой им книги. Он, по-видимому, полагал, что тем самым повысит мой должностной статус в глахах читателей, а на самом деле он его понизил – оба помощника Председателя КГБ СССР были моими прямыми подчиненными как начальника Секретариата КГБ СССР. Как бы там ни было, Вы сможете теперь познакомиться со второй частью давно задуманной мною и подготовленной около десяти лет назад книги, с продолжением авторских набросок и размышлений все на ту же актуальную и, увы, по-прежнему злободневную тему: так для чего и ради чего вообще существовал Комитет государственной безопасности СССР, Комитеты государственной безопасности союзных республик? От каких угроз они были призваны защитить советское государство, советское общество и советских граждан в первую очередь, и «от чего» или «от кого» они так и не сумели в конечном итоге их защитить?

Вопреки ныне достаточно распространенному, до предела вульгаризованному и примитивизированному средставами массовой информации мнению, советские органы государственной безопасности какой-то особой, самостоятельной роли на всем протяжении существования советской власти вначале в РСФСР, а затем и в СССР, не играли. Они всегда были лишь хотите «надежным», хотите «послушным» инструментом в руках либо конкретных лидеров страны (прежде всего В.И.Ленина и И.В.Сталина), либо ее важнейших коллегиальных политических органов, например, Центрального Комитета КПСС и его Политбюро. Не было в истории ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД – МГБ – КГБ при СМ СССР – КГБ СССР ни одного (!) даже кратковременного периода, когда органы безопасности страны сумели бы решающим образом возвыситься над органами власти политической – неважно, как она называлась в тот или иной период. Хотя бы потому, что в понятии «государственная безопасность» его смысловой основой является именно «государство», но отнюдь не его «безопасность» как одна из составных характеристик. Не будет самого «государства» в любом его виде и в любой форме, кому и зачем вообще понадобится вся его как «внутренняя», так и «внешняя» безопасность? В подобной ситуации, скорее всего, станут вслед за В.И.Лениным бездумно повторять: «Всякая революция лишь чего-нибудь стоит, если она умеет зашищаться». Любая революция действительно всегда найдет способы и методы от кого-то защититься, да вот только от кого «государству перманентной революции» надлежало защищаться прежде всего? От союзных большевикам «левых эсеров», от враждебных наскоков Германской империи, от вечных происков Антанты или соседней Японии, от иезуитского коварства Л.Д.Троцкого или же от врожденного самодурства Н.С.Хрущева? Ответ здесь очень простой до примитивизма: от кого «на» – от того и «бу»!

В этой книге я сделал основной упор на освещении ряда аспектов национальной политики в СССР, которая напрямую пересекалась с повседневной деятельностью органов государственной безопасности и правоохранительных органов страны. Мне представлялось принципиально необходимым подчеркнуть исключительную важность именно этой стороны государственного строительства и государственной политики в отношении отдельных этносов, наций, народов и народностей. Ибо, по моему глубочайшему убеждению, именно обострение межнациональных отношений в Советском Союзе при полном отсутствии своевременного и эффективного реагирования на него с внесением партийно-государственным руководством страны существенных коррективов в сфере национального строительства стало одной из осноных причин преждевременного распала Союза ССР.

Во время своего визита в Рим в июне 1984 года в качестве председателя Комитета по иностранным делам Совета Союза Верховного Совета СССР М.С.Горбачев, отвечая на вопрос своих зарубежных собеседников о глубинном смысле нашумевшего в тот период документа под непритязательным названием «О совершенствовании производственных отношений социализма и задачах экономической социологии», формальным автором которого был его прямой выдвиженец – завотделом социальных проблем ИЭиОПП Т.И.Заславская, открыто заявлал, что главная проблема СССР лежит вовсе не в сфере экономики, что его, на тот период всего лишь рядового секретаря ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйства (!), «гораздо больше тревожит национальный вопрос»! Как хотите – так сегодня можете это и воспринимать…

Равно, как и расшифровывать загадочную, политически весьма невнятную фразу Ю.В.Андропова: «Мы еще до сих пор не изучили в должной мере общества, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным методом проб и ошибок». Вот будущий социологический академик Заславская при активном содействии полного научного неуча Горбачева и поставила на место «ползучего эмпирика» Адропова с помощью так называнемого Новосибирского манифеста, по сути означавшего полную смену социально-экономического уклада в СССР. Который, однако, позволил Горбачеву весьма триумфально начать настоящую ползучую контрреволюцию в СССР под лукавым названием «Перестройка». Полагать при этом, что этот «манифест» является индивидуальным творением Т.Заславской, а не коллективным трудом тесно сгрудившейся вокруг М.Горбачева андроповской команды политологов и экономистов – это все равно, что считать истинными и подлнными авторами «Слова к народу» А.Проханова или Г.Зюганова.

Надеюсь, Вы сможете узнать из этой книги кое-что о том, чем зачастую вынужденно, порой – ситуативно, даже рефлекторно, но отнюдь не по своей доброй воле или даже не в силу служебного долга, а зачастую вопреки собственным, общечеловеческим представлениям о добре и зле доводилось заниматься подразделениям советской внешней разведки и, в более широком смысле – советским органам государственной безопасности в самый разгар так называемой горбачевской перестройки.

Особенно в наиболее лихие и наиболее тяжкие времена пресловутой горбачевско-яковлевской эпохи «нового политического мышления», торжества взятого правящей верхушкой страны курса на ускоренную деидеологизацию советской внешней политики при полном забвении многочисленных внутренних проблем страны, резкое нарастание числе которых и их значительное обострение и привели в итоге к развалу некогда великого и могучего государства, нашей бывшей общей Родины – Союза ССР.

ВАЛЕНТИН СИДАК.

Глава первая. ГКЧП.

Попробую-ка я на сей раз шире использовать передовые методики «искусственного интеллекта» под названием Voice Dictation, а вдруг что-то толковое из этого да и получится? При этом ссылки на какие-то источники приводить уже не буду, надоело это бессмысленное занятие. Кто заинтересуется, тот при необходимости сможет проверить мои наблюдения, оценки и выводы путем самостоятельного поиска, ведь я же не какой-то научный труд сочиняю для яйцеголовой публики. Все равно в патентованные и сертифицированные историки меня в результате моих трудов никто не зачислит, тем более, что историю как науку я не воспринимаю от слова «совсем». Вопреки своим многолетним заскорузлым привычкам начну на сей раз свое повествование по заявленной теме не с «ab ovo», как обычно, а прямиком с самого конца. Конкретнее – с прямого ответа на прямо поставленный неравнодушной частью нашего общества вопрос: «Так почему же Комитет государственной безопасности СССР не смог выполнить свой конституционный долг по защите безопасности советского государства?». Не говорю при этом «социалистического», потому что к 1991 году от этого крайне идеологизированного прилагательного, благодаря мощным усилиям до предела политизированной толпы в составе 2 250 местных аборигенов, известных в отечественной истории под названием Съезд народных депутатов СССР, осталась всего лишь достаточно бледная, куцая и во многом лицемерная внешняя оболочка.

Отвечаю прямо и откровенно: КГБ просто не дали этого сделать! Причем, на моей памяти, с ним так поступали неоднократно, по-сути превратив к концу существования СССР ведущее государственное ведомство в сфере безопасности и противодействия деятельности зарубежных спецслужб в фактического заложника политических игр правящих элит в Центре и на местах. Главным образом – в перманентной и никогда не прекращавшейся борьбе за власть между М.С.Горбачевым и Б.Н.Ельциным. Взять, к примеру, те же перехваты («прослушки») телефонных разговоров многих деятелей тогдашней советской верхушки, которые регулярно, бесперебойно и во все возрастающих объемах направлялись из КГБ СССР на доклад Президенту СССР по каналу Крючков-Болдин-Горбачев вплоть до 18 августа 1991 года включительно! «Антиконституционный» и «антигорбачевский» орган под названеим «ГКЧП» якобы уже «под парами» находится, на «низком старте» стоит, а первому руководителю страны по-прежнему привычные плюшечки скармливают, преимущественно на тему преобладающих умонастроений в самых верхних эшелонах власти накануне предстоящего подписания Союзного договора.

Ну, и что же, «в коня» ли пошел весь этот спецслужбистский корм, приготовленный немалыми совокупными стараниями целого ряда подразделений КГБ? Для кого мы тогда старались, на кого по преимуществу работали? Ответ на этот риторический вопрос вы сегодня сами знаете не хуже меня. А пресловутая «ум, честь и совесть нашей эпохи» – когда-то 19-миллионная КПСС (правда, к 1991 году ее численность стремительно сократилась аж на 5 млн. членов после снятие с нее статуса «правящая»), не смогла воздвигнуть зловещему росту деструктивных веяний ни малейшей идейной преграды, не сумела противопоставить им и выдвинуть ни одного внятного организационного решения в рамках своего партийного Устава. А посему после XIX Всесоюзной партконференции она лишь позорно и уныло плелась в хвосте назревающих повсюду грозных событий для дальнейших судеб страны и общества. Да еще и всячески пытаясь при этом спрятаться за все более тощую и все более сутулую спину Комитета государственной безопасности СССР, инициативность и самостоятельной действий которого сковывались и ограничивались буквально со всех сторон. Я в течение почти всего периода проведения XXVIII съезда КПСС в июле 1990 года бездарно проторчал в правом амфитеатре Кремлевского дворца съездов, слушая всю это бестолковую трескотню и болтовню партийных выдвиженцев, о чем тошно вспоминать до сих пор. «Демократическая платформа», «Марксистская платформа», развернувшийся процесс создания альтернативных компартий в республиках – противно сейчас все это вспоминать без чувства отвращения…

Выражаясь менее образно, но гораздо более определенно – начну-ка я свой рассказ с достаточно бесславного эпизода современной отечественной истории под названием «ГКЧП». Всего лишь три дня просуществовал «Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР», если кто подзабыл эту аббревиатуру. Задумка сама по себе была, может быть, и неплохой, да вот только исполнение оказалось совсем никудышним. Прежде всего – по причине весьма пестрого и разнородного состава участников «августовского путча». В итоге получилась весьма нестройная команда произвольно и наспех подобранных людей, которую в народе насмешливо прозывают «тяни-толкай» – по имени известных персонажей детских сказок Хью Лофтинга «Доктор Дулитл» и Корнея Чуковского «Доктор Айболит».

Однако поистине разрушительной для мировой державы под названием Советский Союз оказалось та череда событий, которые непосредственно последовали за крахом ГКЧП в период с 23 августа по 8 декабря 1991 года. И, к моему глубочайшему сожалению, оказался полностью правым первый и последний президент уже несуществующей более страны покойный Михаил Сергеевич Горбачев, который очень нагло и вызывающе, глядя прямо в глаз телекамеры, произнес всему советскому и мировому обществу пророческие слова: «Полной правды об этом событии вы не узнаете никогда!».

Я трижды публично выступал по данной теме с достаточно объемными статьями: «Закрытое заседание. Рассказывает бывший начальник Секретариата КГБ СССР Валентин Сидак», «Незарубцевавшаяся августовская рана державы» и «Этот противоречивый ГКЧП». Думается, их совокупного содержания вполне достаточно для того, чтобы отчетливо обозначить личное отношение к этому событию, круто поменявшему всю мою дальнейшую жизнь, вынудившему начать ее фактически с самого начала, по сути – «с чистого листа». Содержание двух последних статей я еще до их публикаций в газете «Правда» предварительно согласовывал с Владимиром Александровичем Крючковым, чьим мнением всегда неизменно дорожил. Надо сказать, что высказанные им замечания, как и отдельные смысловые и редакционные правки его сына Сергея (к сожаланию, тоже умершего в прошлом году) я неизменно учитывал в своих публикациях, хотя, следует откровенно признать, не всегда и не во всем был полностью с ними согласен.

Да, внешним, чисто формальным поводом для августовского выступления «гекачепистов» действительно стала подготовка проекта нового Союзного договора, резко усилившая центробежные тенденции в стране (это т.н. «новоогаревский процесс»). Но он представлял собой лишь внешнюю сторону медали, скрывавшую потаенное стремление Михаила Горбачева нанести решительное политическое поражение Борису Ельцину, сознательно взявшему после 12 июня 1991 года курс на создание системы и вертикали фактического «двоевластия» в стране в условиях постоянно растущих политических амбиций российских элит, демонстрации ими своего стремления к полной финансово-экономической самостоятельности и независимости от Центра. Именно с этой целью к участию в выработке нового Союзного договора в качестве самостоятельных субъектов права были привлечены председатели Верховных Советов шестнадцати (!) автономных республик РСФСР и одной автономной республики Узбекистана (Кара-Калпакии).

Почему такое вдруг стало возможным? Во-первых, к началу 1991 года практически все автономные образования России объявили о своем суверенитете и в одностороннем порядке повысили свой государственный статус: автономные республики – до уровня Союзных республик; автономные области – до уровня автономных республик; автономные округа – до уровней автономных республик или автономных областей. Во-вторых, 12 июля 1991 года Верховный Совет СССР принял постановление «О проекте Договора о союзе суверенных государств», в котором была подчеркнута необходимость зафиксировать в проекте будущего Союзного договора, что участниками его подписания и, соответственно, субъектами будущей федерации являются как союзные республики, так и входящие в них на договорных или конституционных основах автономные республики.

По-существу пресловутый Новоогаревский процесс, темная политическая возня вокруг порядка организации Всесоюзного референдума о сохранениии Союза ССР и, в особенности, вокруг формулировок, выносимых на плебисцитное голосование его гражданами, и, вообще, вся грязная и нечистоплотная горбачевская «игра в новый Союзный договор» начались уже в 1990 году – в 1991 году наблюдался лишь чисто внешний апофеоз всех этих подспудных процессов. Не было ни малейшей острой и насущной необходимости менять саму основную договорную базу существования Союза СССР – все возникшие проблемы и противоречия можно было планомерно и последовательно урегулировать в рамках функций и полномочий единственного легитимного высшего органа государственной власти в стране – вновь созданного Съезда народных депутатов СССР. Напомню, что к исключительному ведению съезда относилось принятие Конституции СССР и внесение в нее изменений, а также принятие решений по вопросам национально-государственного устройства, отнесенных к ведению Союза ССР.

Проходивший в период с 17 по 27 декабря 1990 года IV Съезд народных депутатов СССР только и занимался тем, что решал – как сохранить СССР в виде союзного государства, на какой единой и приемлемой для всех сторон правовой основе можно было бы осуществить это на практике? Закон о всенародном голосовании (референдуме) был принят для этого специально и, по сути, искусственно, без ярко выраженного политичеческого запроса со стороны всего населения страны. Конституционная реформа Горбачева 1988 года – это ярчайший и очень наглядный пример политического блефа Горбачева, стремившегося к неограниченной единоличной власти в союзном государстве путем ликвидации любых государственно-политических органов, которые могли бы ему в этом воспрепятствовать. Это было отражением его постоянного и неизбывного стремления полностью избавиться, наконец-то, от опеки и контроля со стороны Коммунистической партии Советского Союза, Генеральным секретарем и членом коллегиального Политического бюро которой он в тот период являлся. Вот когда КПСС следовало бы забить тревогу по-настоящему – с момента создания института президентства в СССР! Который политически был абсолютно несовместитым с самой идеей Советов как коллегиальных органов народной власти и управления территориями.

Известно, что саму идею введения института президентства в СССР до Горбачева пытались протащить не единожды, но каждый раз

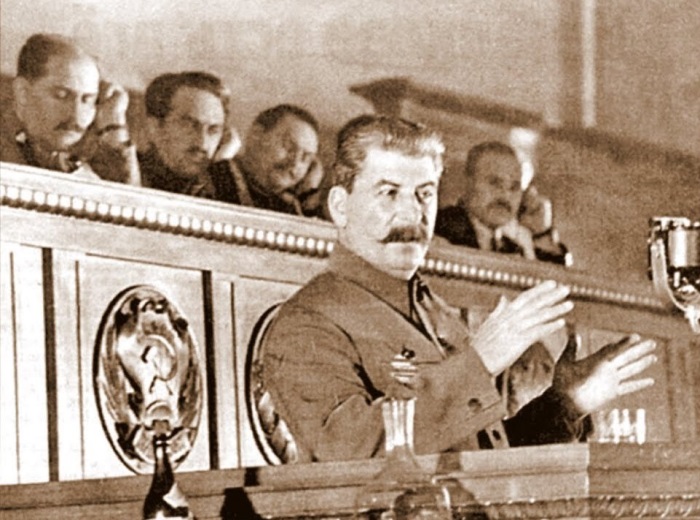

без особого успеха. Первая попытка состоялась при И.В.Сталине в 1936 году, вторая – при Н.С.Хрущеве в 1960 году, а третья была озвучена в ходе 19-ой Всесоюзной партконференции (июнь-июль 1988 г.). Наиболее четко, ясно и недвусмысленно высказал отношение к данной идее И.В.Сталин, выступивший по поручению Конституционной комиссии 25 ноября 1936 года

на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов

с докладом «

О проекте Конституции Союза ССР». Вот что он сказал, давая оценку предложенным для внесения в Конституцию поправкам.

«9) Далее идёт дополнение к 48-й статье проекта Конституции. Оно требует установления всеобщих выборов для избрания председателя Президиума Верховного Совета. По проекту Конституции председатель Президиума Верховного Совета избирается Верховным Советом СССР, а авторы дополнения предлагают, чтобы он избирался в порядке всеобщих выборов, так же как и остальные верховные органы.

Я думаю, что эта поправка неправильна, она противоречит духу нашей Конституции, и она должна быть отвергнута. У нас нет во всей системе нашего строя, у нас нет и не может быть единоличного президента, выбираемого в порядке всеобщего голосования. Президента, который мог бы противопоставлять себя Верховному Совету. У нас нет и не должно быть таких порядков. Президент у нас коллегиальный, – это Президиум Верховного Совета Союза ССР, в том числе и председатель Президиума.

По-моему, поправка должна быть отвергнута, как противоречащая самому духу нашей Конституции. Только та система организации верховных органов, при которой председатель Президиума Верховного Совета не только избирается Верховным Советом, но и подотчётен ему. Только такой порядок может гарантировать население от всякого рода осложнений и случайностей, какие очень часто бывают при других порядках – на Западе, в Европе и в Америке».

Для лучшего понимания ситуации вокруг подписания нового Союзного договора представляет исторический интерес и его высказывание относительно необходимости установления четких разграничений в статусе союзных и автономных республик в Союзе ССР. Оно, на мой взгляд, отнюдь небезупречно с позиций внутренней логики и строгого единообразия в подходах, но зато очень хорошо объясняет, почему в Советском Союзе могли существовать Молдавская и Карело-Финская ССР, почему Азербайджанская ССР была немыслимой без Нахичеванской АССР, а Грузинская ССР – без Аджарской АССР. Наконец – почему Еврейская Автономная область была произвольно создана советским руководством не где-то в бывшей царской «черте оседлости», а на самом «краю Ойкумены», но зато на границе с Китаем… Вновь процитируем И.В.Сталина.

«3) Далее идёт дополнение ко второй главе проекта Конституции. Состоит оно, это дополнение, в следующем: авторы дополнения требуют, чтобы автономные республики по мере их развития, культурного и хозяйственного, чтобы автономные республики переводились в разряд союзных республик после того, как они вырастут в хозяйственном и культурном отношении. Я думаю, что эта поправка тоже не должна быть принята съездом, потому что она неправильна не только с точки зрения её содержания, но и с точки зрения её мотивов: мы не можем переводить автономные республики в разряд союзных или не переводить на основании того, что они культурно развиты или не развиты культурно. Этот мотив не марксистский. Он вообще чужд марксистской идеологии.

У нас есть союзные республики, которые в культурном отношении стоят ниже, чем автономные некоторые. Однако они являются союзными, потому что не вопросы культурной зрелости играют роль, а совсем другие вопросы. Взять, например, Киргизскую Республику, которая становится союзной, и взять Автономную Республику Немцев Поволжья. Конечно, Республика Немцев Поволжья в культурном отношении стоит выше, чем Киргизская Республика, однако это ещё не значит, если она стоит выше, то её надо перевести в разряд союзных республик. Казахскую Республику переводят в разряд союзных республик, а Татарская Республика остаётся как автономная, но это ещё не значит, что Казахская Республика культурнее, чем Татарская. Дело обстоит как раз наоборот. Стало быть, есть какие-то объективные признаки (мотивы) объективные, на основании которых решается вопрос о переводе или не переводе автономных республик в разряд союзных республик. Какие это такие признаки? Этих признаков, по-моему, три.

Во-первых, необходимо, чтобы республика, которую переводят в разряд союзных республик, чтобы она была окраинной, чтобы она не была окружена со всех сторон территорией СССР. Почему? Потому что если за республикой сохраняется право свободного выхода из СССР, то свободно выходить из СССР может только такая республика, которая не окружена со всех сторон территорией СССР. Взять, например, Татарскую (или Башкирскую) автономную Республику. Допустим, что их перевели в разряд союзных республик. Могут ли они поставить логически-фактически вопрос о праве своего выхода из состава СССР? (А союзной республикой можно назвать только такую республику, которая имеет объективные возможности поставить вопрос о выходе из СССР). Нет, не могут, потому что и та, и другая республики со всех сторон окружены территорией СССР. И им, собственно, некуда выходить из СССР (некуда выходить из СССР!).

Говорят, что, вообще вопрос о праве свободного выхода из СССР не имеет практического значения, потому, что нет у нас республики, которая бы ставила вопрос о выходе из Союза ССР. Это верно, что таких республик нет у нас. Но это ещё не значит, что мы не должны зафиксировать право республики на свободный выход. У нас нет, так же, таких республик, которые хотели бы подавить другие республики союзные. Однако мы считаем, нужно всё-таки, зафиксировать в Конституции равенство прав всех республик, исключающее возможность подавления одной республики другой республикой.

Второй признак. Необходимо, чтобы республика, которую переводят в разряд союзных республик, чтобы в этой республике, нация, которая дала название республике, чтобы она представляла компактное большинство. Например, взять Крымскую Республику. Она окраинная, что первому признаку удовлетворяет, но крымские татары там не составляют большинства, наоборот – они представляют меньшинство. Стало быть, было бы неразумно ставить вопрос о праве выхода Крымской Республики из состава СССР. Потому что большинства то у неё нет, все-таки, у этой республики. Стало быть, было бы неправильно ставить вопрос о переводе таких республик, как Крымская Республика из автономных в союзные республики.

И, наконец, третий признак. Это то, чтобы республика была не очень маленькой и не очень слабой, чтобы она имела ну хотя бы, не меньше миллиона население. Почему? Потому, что трудно было бы представить отдельное независимое существование маленькой советской республики, у которой армия ничтожна и ресурсы ничтожны. Едва ли можно сомневаться, что этакую республику хищники империализма живо прибрали бы к рукам и слопали бы. Вот вам три объективных признака, отсутствие которых в данный исторический момент не даёт основания говорить о возможности и о правильности перевода тех или иных автономных республик в разряд союзных республик».