Полная версия:

Было это в Русской Америке

– Отстань басурман! —едва дыша, произнесла казачка, оттолкнув от себя мятежного вождя.

Рядом раздался треск ломящихся через кусты. Индеец встрепенулся и словно растворился в воздухе. «Уйдёт ли мой спаситель от погони?!? Заступись за него, Матерь Божья!?! Не выдай?!? Защити???» – быстро послала вслед убегающему крестное знамение Милонега. А потом долго стояла, крепко сжав свои девичьи кулачки.

Помпонио вмиг добежал до опушки леса, где паслось два десятка оседланных лошадей карателей. «ХА! Вот они!» Не касаясь стремян, бунтарь вскочил в седло лучшего жеребца. Дико рванув поводья, мятежный индеец вонзил пятки в бока перепуганного коня и поскакал прочь, не оглядываясь назад…

Апрель 1996 года. Магадан

Последняя редакция – Июль 2020г. Стерлитамак

___________________

Комментарии:

*индейцы пеоны – пеонами в Латинской Америке называли либо батраков, работавших на латифундистов, либо зависимых от богатого помещика крестьян, которые формально были свободными, но на деле пребывали в полной кабале у своих хозяев. Фактически это такая форма крепостного рабства. Первоначально пеонами становились покорённые испанскими колонизаторами индейцы, позднее в эту категорию крестьян стали попадать метисы, креолы и вообще любые бедные крестьяне.

** Этот эпизод профессиональной актрисой Галиной Горыней превращен в аудиокнигу; под названием «Милонега». Которую легко найти в Сети, в свободном доступе…

………………………………..

– (эпизод третий) Повесть из истории Русской Америки*-

Эпиграф: «…Местный климат не столь суров,

каким его можно было предполагать

в этих широтах…»

(из дневников врача-натуралиста-путешественника

Г. Г. Лангсдорфа о Русской Америке, 1805 год)

ПРОЛОГ

Воздух абсолютно прозрачен. Сказочная страна таинственных и неведомых духов, обитающих среди живого (или почти сказочная). Бескрайний океан и бесконечная изломанная береговая линия огромного материка. Льды и снега. Солнце и туман. Реки, озёра и болота. Горы и леса, вековые леса северо-западных «джунглей».

Журчащая лесная речушка образовала широкую заводь, берега которой украсила невыразимо живописная поляна. Высокие сочные травы. Множество цветов – белые, красные, жёлтые – меж которых порхают крохотные птахи семейства воробьиных и жужжат насекомые. Синие и красно-оранжевые бусины ягод. Кружатся изящные бабочки.

А, вот и она – загадочная рыжешейная колибри – птичка-невеличка. Пёстрая рыжешейка, не больше той бабочки, подлетела к нежному цветку и своим клювиком-иглой пьёт нектар, при этом непрерывно трепыхая крылышками.

Подходит к концу долгий августовский день. Фиолет и янтарь заката. Рядом с берегом, огибая жёлтые речные кувшинки, плывёт семейство лебедей. Грациозные птицы легко скользят по водной глади: впереди один из родителей, затем гуськом четверо бурых подростков и, наконец, второй белоснежный лебедь.

А речушка всё поёт и поёт. Чуть ниже заводи ступеняться невысокие пороги, на которых пенятся молочно-хрустальные воды. Алмазные брызги.

Сказочная, неведомая страна (или почти сказочная).

*из этой главы сделана профессиональным чтецом аудиокнига..

Часть первая

С И Т К А*

…………………………………………………………………………

*ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СПРАВКА: Большой остров Ситка (ныне о. Баранова) расположен в Тихом Океане подле северо-западного побережья Америки. До 1867 г. здесь находилась столица русских колоний Ново-Архангельск. Климат относительно мягкий, снегопады случаются крайне редко, но лето дождливое. Горы, непроходимые леса, незамерзающие бухты.

……………………………………………………………………………

– I —

Алеуты гребли мерно и споро. Служилый человек – колымский казак Дмитрий Буза, зажав меж колон тяжёлый мушкет, сидел с опущенной на грудь головой и, казалось, дремал. Водяная пыль кропила его мужественное, даже несколько высокомерное лицо, а ветер шевелил гриву волос, что спадали на плечи и спину из-под медвежьей папахи.

Байдара (лодка, обтянутая нерпичьими шкурами, в зависимости от размера, вмещающая от четырёх до сорока звероловов) направлялась на север острова Ситка в селение индейцев тлинкитов. Четверо алеутов – морской народ Америки – уверенно вели чёлн к намеченной цели.

Поначалу пролив был довольно широк, с обрывистыми скальными берегами, поросшими тёмным хвойным лесом. Но потом берега стали сходиться и образовали узкий проход с сильным встречным течением. Желтолицыи гребцы с трудом преодолевали напор водной стихии.

Дмитрий тряхнул головой, отгоняя рой навязчивых мыслей, огляделся. Скалистые берега, высокие горы, подступающая прямо к воде зелёная стена соснового леса. «Шабаш голову ломать, поработать надо!» Казак снял перевязь с саблей, положил рядом кремневые ружьё и пистолет: «Мешать будут.»

– Батуна, давай запасное весло?!

Туземец молча протянул весло, дружественно улыбнувшись. Взяв весло, русич энергично, со знанием дела, принялся за работу. «Опа-опа-опа!»

Перечень всех титулов и заслуг колымского казака Бузы занял бы немало времени, но одним званием Дмитрий гордился особо – Сибирский дворянин*. Тешил этот титул мятежную душу сибиряка. А всё прочее: десятник, опытный артиллерист, бывалый мореход… – то мелочь. Дворянин это да-а!..

Лёгкий чёлн преодолевал напор встречного течения. Искрились солёные брызги. Вокруг, с криками, кружили чайки, добывая себе пропитание. Изредка попадались навстречу морские бобры (каланы). «Опа-опа-опа-а!» Солнце садилось. Путникам пришлось выйти на берег. Усталые и продрогшие, они принялись собирать сушняк. Один из алеутов пошёл поискать пресной воды, для приготовления ужина.

Буза не принимал участия в этих хлопотах, но за окружающей местность приглядывал (во избежание внезапного нападения индейцев). Казак быстро сменил порох на полках огнестрельного оружия, опоясался саблей. Любил Дмитрий своё оружие, содержал в идеальном состояние, а наследственную саблю просто боготворил. Этот дорогой, сверх прочный, клинок добыл покойный отец десятника, потомственный колымский казак, в бою с китайскими хунхузами. Сабля была княжеская, скорее всего выкована в Индии не одно столетее назад: очень надёжная, прочная, лёгкая сталь (гвозди перерубала и не затуплялась), рукоятка золотом отделана – сокровище…

Затрещал костерок, в котелке ароматно забулькало. «Однако, перекусить не мешает!» Сибирский дворянин ещё раз окинул пристальным взглядом угрюмый бор: « В общем то, колоши** не нападут – замирила Компания индеян…» Вековой лес северо-запада Америки. Вверху пошумливали качающие макушки деревьев, внизу царило безмолвие и сумеречный покой; лесные запахи слегка дурманили голову. Пахло хвоей и морем. «Всё ладно…»

С пищей подданные РАК справились быстро. «Хорошо, да мало!» День давно угас. Потускнел небосвод, и на нём засветились первые, самые нетерпеливые, звёздочки. В ветвях ближней к биваку разлапистой ели суетились белки. Мелькнул в траве юркий песец. Где-то в глубине леса проухал собирающийся на охоту филин.

Снова подступили невесёлые мысли: «Их высокоблагородие, Пётр Егорович***, не жалует меня. Послал на заведомо проигрышное дело… Ага, отдадут колоши своих пленников. Держи карман шире. А если повести переговоры с мериканцами**** неправильно, ещё и с тебя голову снимут. Правителю Чистякову проформа, а мне рискуй шкурой… Ей-бо, надоело все!..»

Волнения казака были небеспочвенны. Правителю Русской Америки донесли, что ситкинские тлинкиты сожгли шлюп браконьеров. В том бою было убито пятеро белых и трое захвачено в полон. Парусник частный – браконьеры скорее всего бостонцы*****, следовательно вокруг их гибели шумихи не будет (не того полёта птицы – вороньё, считай пираты). Но есть пара серьёзных НО: первое – общественное мнение соседних колоний (всегда хорошо, еже ли соседи считают, что у тебя всё под контролем); второе – нельзя позволять индейцам проливать кровь белых людей, особенно колошам (сегодня они перережут разбойничающих браконьеров американцев, а завтра примутся за тебя и твоих людей). По этому то и был послан в тлинкитское селение десятник Буза. Если служилому удастся вызволить пленников (чему Чистяков не особенно верил) – плюс администрации РАК. Если казак вернётся с пустыми руками (что и, скорее всего, произойдёт) – всё равно плюс правителю, принимал возможные усилия – гуманизм и проч… Ну, а если дикари прирежут казачьего десятника – тот сам виноват, нужно быть ловчее…

__________________________________________

Комментарии:

*Звание «сибирский дворянин» присваивалось сибирским губернатором за выдающиеся заслуги и не передавалось по наследству.

**колоши – так русские колонисты называли индейцев тлинкитов.

***Пётр Егорович Чистяков (1790 – 21 января 1862) – адмирал российского флота, участник морских сражений в Чёрном море, дважды совершил кругосветное путешествие. Был главным правителем Русской Америки в 1826—1831 годах.

**** мериканцами – так русские колонисты называли туземцев Нового Света.

***** бостонцы – так русские называли граждан США.

– — —

К тлинкитскому причалу байдара подошла в полдень. Индейская пристань раскинулась вдоль береговой линии саженей на полтораста. Высоченные расписные, покрытые изящной резьбой, тотемные столбы. Длинные, выдолбленные из цельных стволов американского кедра, выкрашенные в разные цвета океанские каноэ. Надёжные деревянные лестницы, для подъема на крутые части берега. Впечатляюще смотрится (а Вы говорите – дикари).

Их уже ждали. Два десятка, облаченных в боевые плащи и деревянные доспехи, смуглокожих, черноволосых воинов толпилось на берегу. Дмитрий повеселел. Буза был человеком войны. Опасность будоражила кровь казака. «Ничё! Тридцать три года уже намерил. Голову снимут – воля Божья, но и я им кровя пущу, случись что…» Сибирский дворянин положил крепкую руку на эфес сабли: «Порох сухой, курки взведены, кольчуга под кафтаном надёжна – ни стрелой, ни ножом не прошибёшь… Ну, давай, мериканцы, встречайте представителя властей.» Голубые со смешинкой глаза русича блестели.

Вперёд вышел среднего роста плечистый «краснокожий» атлет. На тлинките не было воинских доспехов – суконная рубаха почти до колен, украшенная бахромой и узкие кожаные ноговицы, покрытые затейливой бисерной вышивкой. На груди ожерелье из медвежьих и акульих зубов. На голове деревянный шлем в виде ворона. Из оружия только боевое копьё со стальным наконечником и массивный нож (якутской ковки) на поясе.

Казак ступил навстречу. «Вот уж с кем не хотел ныне свидеться – Иель, племянник вождя. Вроде как, товарищ он мне (как минимум) … Ежели мериканцы сейчас зачнут резню, то племянника нужно первым положить (за старшОго тот у воинов) – порешу атамана, будет шанс уйти от смерти… Господи, Господи, Господи, защити!..»

Предводитель индейцев тоже не рад встречи. Иель заговорил по-русски без приветсвия (это был конечно сильно исковерканный, но понятный русский; видимо остальные, присутствующие здесь, тлинкиты русского не знали).

– Митрий, напрасно ты пришёл к нам. Вожди не довольны этому визиту… Беда случится может…

– Ведаю о том. Чистяков меня послал за пленниками вашими. Старейшины должны подчиниться распоряжению белого нанука*… Колоши находятся под властью России, не правильно идти против воли правителя, большое неуважение!.. —Дмитрий специально ответил на тлинкитском, что бы его все поняли.

– Хорошо, пошли к вождям.

Не говоря больше ни слова, двинулись в селение. Краснокожие воины (больше похожие на фантастических рыцарей) обступили казака. Грозное зрелище представляли тлинкиты: пластинчатые деревянно-костяные панцири; толстые, практически не пробиваемые пулями, плащи из лосиных шкур; тяжёлые, ярко разрисованные, деревянные шлемы. Индейцы вооружены копьями и тяжёлыми топорами-томагавками, декорированными человеческими волосами; некоторые имели при себе ружья. Буза сохранял спокойствие, невозмутимо щурясь. Четвёрка алеутов осталась у байдары: «Сохрани, Бог белых людей, жизнь русского касяка**!?!»

Идти было не долго. Ближе к селению, когда лес начал редеть и перешёл в перелесок, стали попадаться смуглолицие, черноглазые сквау. На многих индеанках платья из дешовых европейских тканей (контакты с русскими и другими колонизаторами сильно изменили одеяния американских аборигенов). Миловидны были колошанки, но портили их колюшки***. «Фу-у-у!»

Озерцо, подле которого расположился посёлок тлинкитов, с одной стороны опоясывали высокие холмы. Их крутые склоны сплошь покрыты зарослями лиственниц, столетних сосен и елей. Несколько дальше берег был отлог. Здесь, соседствуя с пахучими кипарисами, произрастал ивняк. По другую сторону высились скалистые обрывы. Селение. Вытянулись вдоль озера длинные бревенчатые дома, покрытые неописуемыми орнаментами (деревянные, своеобразные, не привычные для европейского ока, кружева). Перед жилищами громадные двадцати саженные тотемные столбы прямых кедровых стволов. Украшенные фантасмогорической резьбой, являвшей изображения птичьих голов и звероподобных чудищ. Тотемы увековечивали историю и легенды племени. Красиво и необычно смотрится деревянное индейское селение на фоне величественной, практически, девственной природы…

Иель вошёл в барабору вождя. «Подождем нам не привыкать» – слегка шмыгнул носом посланник РАК. Но ждать пришлось недолго. Племянник тойона пригласил десятника Бузу в дом. «Ну.., помогай, Господь!?» Дмитрий быстро, незаметно, перекрестился.

Вождь Наушкет встал навстречу русскому посланцу. «О-о! Уже кое-что. Индеяне убивать меня пока не собираются. Поживём. Хорошо бы ещё хоть одного из пленников вызволить. Утру тогда нос их высокоблагородию Чистякову…»

Обменявшись рукопожатиями и приветственными речами с туземным патриархом, казак подошёл засвидетельствовать почтение, сидевшему возле очага, дряхлому Дльхэтину (прежнему вождю ситкинских тлинкитов). Дмитрий знал что делает – выказывать уважение к старцам, очень хороший тон в глазах индейцев… Впрочем, уважению к старикам Дмитрия приучил дед, собственно, воспитавший его… Дед наставлял: «Жизненный опыт, частенько переиграет ум и самое лучшее образование в простых мирских ситуациях. Умный молодой человек думает и догадывается, чем может закончится дело… А старый человек уже видел, чем подобное дело закончилось.» Атмосфера в бараборе сразу потеплела; Митрий сие просто «брюхом почувствовал»: «Поживём ещо!»

С волками жить, по волчьи выть. По индейским обычаям спешить с делами дурной жест. Дмитрий Буза вовсю изображал беспечного гостя. Угощения, которыми потчевал тойон незваного визитёра, были вкусны, пьянящий напиток прохладен и более-менее крепок. «Кабы не дела служилые – гульнул от души…» Прислуживали на трапезе индеанки-рабыни. Ещё Баранов***** запретил у туземцев рабство, но одно дело бумажный указ, а другое традиции…

Табак был перемешан с просушенной медвежьей ягодой – десятник хорошо знал сие наркотическое зелье. «Хитёр тойон Наушкет, не зря верховный в своем племени. От такого угощения я сейчас срублюсь. От, опоил красномазый…»

Однако, сибирский дворянин был крепким мужем, а ещё более – азартным человеком. Очень уж хотел казак утереть нос Петру Егоровичу Чистякову. Мол, мы всё могЁм… если захотим… и, тем более, ежели поднатужимся…

Переговоры были долгими. Наушкет не плохо знал русский; Дмитрий кое-что усвоил из тлинкитского. Торг за человеческие жизни. Нет, казак вовсе не жалел обнаглевших браконьеров, бивших китов и морского зверя в чужих водах, – «Поделом досталось.» Но уж если взялся за гуж, не говори, что не дюж…

Русский узнал, что двоих бледнолицых пытают четыре ночи кряду, а третий, получил в битве тяжёлое ранение, и старейшины решили сначала излечить его: «Пытать достойнее здорового врага!»

…Буза умел вести переговоры, он предложил компромисс: Наушкет выдаёт посланнику правителя РАК этого третьего больного полонянина, за что казак докладывает Чистякову, дескать, был только один пленник – которого нанук ситкинских краснокожих, уважая силу длиннобородых******, дарит Большому Белому Вождю…

___________________________________________

*нанук (индейское слово) – повелитель.

**касяк – искажённое алеутами КАЗАК.

***колюшка – деревянное либо каменное украшение в виде диска, которое женщины тлинкитов вставляли в нижнюю губу.

*****Александр Андреевич Баранов (1746—1819) – легендарная личность, первый главный правитель Русской Америки в 1790—1818г.г.

******длиннобородые – так аляскинские аборигены звали русских.

– — —

На утро Иель провожал Бузу к причалу. Голова у десятника гудела – похмельный синдром.

– Живы ещё мученечки? – осведомился о судьбе истязаемых браконьеров казак.

– Один, однако, издох.

– Похоже, повезло нерусю…

Освобождённого пленника погрузили в кожаный чёлн. Дмитрий пожал руку краснокожего приятеля:

– Появляйся в Ново-Архангельске.

– Обязательно.

Когда Буза уже собрался повернуть к лодке, индеец вложил в ладонь казака увесистый кисет:

– Митрию нравиться такое курево.

То была медвежья ягода – лёгкое наркотическое зелье.

– Отдарюсь! —улыбнулся русич.

Байдара со скрипом сползла с прибрежной гальки. Четыре весла ударили по воде.

– Вперёд ребЯтушки! —вальяжно развалившись на корме, Дмитрий набивал зелье в свою трубку: «Сейчас полегчает!»

– — —

На исходе дня спасенный браконьер пришёл в сознание.

– Как кличут тебя, хлопец? —усмехнулся сибирский дворянин.

Седой, пятидесятилетний морской волк русский не знал, но о сути вопроса догадался.

– Коре Кот! —приложил браконьер руку к груди.

– Жить будешь, кАт*! —усмехающийся казак и слегка, подтверждающе, закачал головой.– Повезло тебе.

Про себя Дмитрий с удовольствием подумал: «Да, утер я, всё ж таки, нос их высокоблагородию Пётру Егоровичу!..»

______________________________________

* кАт (устаревшее слово) – палач; в некоторых губерниях России употреблялось как – современное ГАД (подлый, отвратительный человек). Здесь, как игра слов.

– II-

Мореходы народ особой закваски. Люди водной стихии всегда отличались от сухопутных жителей земли. «Им не понять очарования морей и океанов! Не постичь необъяснимость пропитанного солью мокрого Мира!» Штормы и штили, ураганы и попутный ветер. Неведомые морские животные и загадочно-таинственные океанские Духи. Господи, помилуй!..

Сама морская стихия словно огромное мыслящее существо… «Тысяча океанских чертей и одна ведьма! Что вы видели, рождённые ползать по пыльной твердыни?»

Беспощадные ураганные ветра, чудовищно-гигантские волны… Могучие Таинственное Величие. «Что вы знаете об этом? Что можете знать, ковыляющие по грязи?»

…Только мореходы, люди особой закваски, кое-что кумекают на этой планете…

– — —

В портовом кабаке было людно и шумно. Растревоженное осиное гнездо. Дым коромыслом. Жёсткие люди солёно-морского мира отдыхали, как умели, от трудов не самых лёгких.

– Эй, кабатчик, ещё бутыль рома!

Здесь не церемонились пропивая кровью и потом заработанное жалование.

– Ты умер, что ли, сухопутная крыса? Пару бутылок за наш стол!

Подавальщики, сбиваясь с ног, сновали между грязных столов. В тёмных углах спали мертвецки пьяные. Потасканные дамы, в заплатанных ярких лохмотьях, быстро находили клиентов.

– Человек, бренди для моей барышни!

В дальнем углу шумного заведения разместилась относительно спокойная компания. По добротным курткам, двое из них шкиперы*, а если прислушаться к речам, то знающий человек назовёт и их нацию – шведы. Капитаны, крепкие сорокалетние мужи, – китобои (морские волки). Другие двое плечистых парней – их телохранители. Вот к столу шведов подскочил шустрый рыжий матрос:

– Я нашёл его!

– И?..

– Сейчас подойдёт.

– Хорошо. Налей себе.

Ждать капитанам пришлось минут десять-пятнадцать. «Этот парень набивает себе цену…» Наконец он появился – высокий, худой с седыми висками и налитыми кровью глазами. Вновь пришедший уважительно поздоровался по-шведски, слегка склонив перед самоуверенными мореходами голову.

Переговоры были короткими.

– Да, я очень хорошо знаю путь в тот край левиафанов.

– Если китов там вполовину против твоих россказней, можешь рассчитывать на премию.

– Их там на много больше, господин.

Шкиперы не сомневались в словах пришедшего. Про этого морехода все говорили, что он хозяин слова. Самое главное было – заполучить пришедшего в свою команду.

– Хорошо. Налей себе.

– Господин, не забывайте: моя должность – помощник шкипера. На другую не согласен.

– Мы в курсе, Коре Кот. Будешь помощником капитана на моей «Морской деве». Наливай себе. Обмоем наш договор.

________________________________________

*шкипер – так в XVIII – XIX столетиях называли капитанов коммерческих и частных судов.

– III-

К 1827 году столица Русской Америки город-порт Ново-Архангельск был довольно приличным населённым пунктом с не плохой пристанью и множеством административных зданий: крепость с домом («замком») управителя, аптека, госпиталь, конторы, арсенал, библиотека и даже свечной заводик. Частный сектор, избы и избушки, насчитывал более пятидесяти строений.

Десять парусных кораблей входило в флотилию русско-американского порта. Население города составляли 813 человек, в числе их 309 россиян, остальные были метисами-креолами, алеутами, эскимосами, индейцами танайна (чаще, индеанками). А жители всей Русской Америки, в то время, исчислялись в десять тысяч человек (из них россиян всего около 800). Крещёные туземцы ходили в церкви. Часовни и церкви стояли, помимо Ново-Архангельска, и на Кадьяке, и на побережье Кенайского залива, и в форте Росс, и на алеутском острове Уналашка.

Каждое утро над столицей владений РАК взвивался трёхцветный флаг с двуглавым орлом, горнист играл «зарю». Когда сгущались сумерки, по крепости и по селению ходила ночная стража. Артиллеристы были всегда наготове (или почти всегда) у своих каронад, единорогов, и фальконетов.

– — —

Ещё до рассвета Дмитрий Буза покинул жаркие объятья жены партовщика* Елисея Москвина. Москвин большую часть года мыкался по промыслам – добывая меха морского зверя, а десятник утешал тоскующую молодуху. Гримасы жизни. Но если окончательно разбираться в рогатости, то и сибирский дворянин не избежал сей доли. Три года жил колымский казак с индеанкой-колошанкой. В церкви они не венчались, однако Дмитрий считал мериканку супругой. Окончилась та идиллия печально. Дмитриевская колошанка сбежала от «русского мужа» с молодым материковским индейским тойоном. Ситуация. Буза крепко переживал этот конфуз, хотя вида не подавал. Однако «жениться» по новой не спешил.

Против избы Москвиных, на большом валуне, сидел на корточках, закутавшись в меховой плащ, Иель. «От, индеянин! Никто из горожан не знает где я ночую, а этому ведомо… Следопыт.» Десятник радостно улыбнулся и, поправив саблю, поспешил к смуглокожему приятелю. Года полтора назад русский спас тлинкита от разгневанного раненого медведя-гризли. Благородный туземец готов был жизнь отдать за своего спасителя. Казак же относился к двадцатилетнему индейцу как к сыну или младшему брату.

– Здравствуй, друже!

Они обменялись крепкими рукопожатиями.

– Иель, ты у кого остановился?..Поди, у тойона Фёдора?

Индеец радостно заулыбался, утвердительно кивая головой.

– Пойдём, провожу до бараборы Фёдора. За одно и стражу ночную проверю… Дежурство сдам, свидимся.

__________________________________________

*партовщик —предводитель промыслового отряда морских зверобоев.

– — —

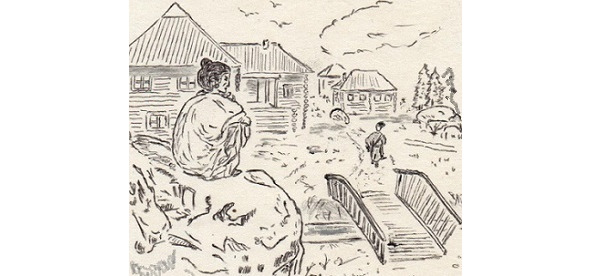

Приятели вышли на площадь или, Бог знает, что такое, потому как в те годы в столице Русской Америке, собственно говоря, ни улиц, ни площадей не было – жилые избы, огороды, казённые здания стоящие в разброс. Залаяла собака. Мимо проковылял, опираясь на клюку, хромой расхожий-посыльный в старинном мундире давно упразднённого департамента. Поклоны-приветствия.

Остался позади новый двухэтажный дом, в котором помещались квартиры чиновников и контора. Миновали кухню, где приготовлялись, от Компании, кушанья на всех промышленных (включая и занятых работами инородцев). Где-то были «тротуары» из горбылей, где-то каменистая почва, а где-то и грязь. Вышли наконец к морскому берегу. Здесь, вне крепостного тына* с рожнами** из исполинских елей, расположились жилища туземцев: кажимы алеутов, шалаши эскимосов, несколько отдельно колошские бараборы. Кроме того, находилось тут несколько изб креолов и православная церковь.

– Давай, друже. —Дмитрий товарищески похлопал индейца по плечу.– Скоро появлюсь.