Полная версия:

Артериальная гипертензия. Путь к здоровью сосудов и сердца

Рисунок 4. Клапаны сердца

Кровоснабжение сердца. Обогащенная кислородом в легких кровь поступает к сердцу по двум артериями – правой и левой венечным артериям, которые являются первыми ветвями аорты. Иногда от аорты отходит только одна венечная артерия. Отток крови из вен сердца в основном происходит в так называемый венечный синус, который впадает непосредственно в правое предсердие. Лимфа по лимфатическим сосудам оттекает из эндокарда и миокарда в лимфатические узлы, расположенные под эпикардом, а оттуда лимфа поступает в лимфатические сосуды и узлы грудной полости.

Иннервация. Сердце иннервируется нервами, образующими сердечное сплетение – составная часть общего грудного вегетативного сплетения, в состав которого входят симпатические и парасимпатические нервные волокна.

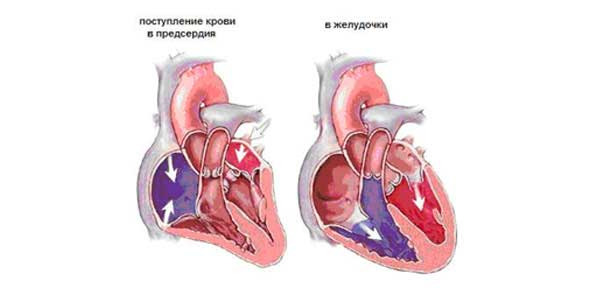

«Работа» сердца. В предсердия кровь поступает по венам (рисунок 5А), а затем из левого и правого предсердия кровь поступает в левый и правый желудочек, в это время митральный и трехстворчатый клапан открыты, а аортальный и клапан лёгочной артерии закрыты (рисунок 5Б). Миокард в это время расслаблен и по сосудам сердца течет кровь. Эта фаза называется диастолой. Затем клапаны, расположенные между предсердиями и желудочками закрываются, желудочки сокращаются и через аортальный и клапан лёгочной артерии кровь вытекает в аорту и лёгочную артерию, соответственно. Эта фаза называется систолой, которая короче диастолы. В эту фазу кровоток в сосудах сердца практически останавливается. Именно поэтому важно соотношение между данными фазами «работы» сердца.

Рисунок 5. Поступление крови в сердце

Процесс сокращения и расслабления сердечной мышцы регулируется проводящей системой сердца, которая генерирует электрический импульс, распространяющиеся по сердечной мышце. Импульс в норме вырабатываться с определённой частотой – в среднем 50—80 импульсов в минуту. Имея собственный генератор импульсов, сердце сокращается автономно. Однако эта система находится под непрерывным контролем центральной нервной системы.

В проводящей системе сердца выделяют:

· синусовый узел (синусоатриальный пучок Кис-Фляка), расположенный в районе впадения верхней полой вены в правое предсердие;

· атрио-вентрикулярный (предсердно-желудочковый) узел – находится в межжелудочковой перегородке;

· правая и левая ножка Гиса – нервные волокна, образующие пучки и отходящие от атрио-вентрикулярного узла;

· волокна Пуркинье – собственно продолжение ножек Гиса, которые разделяются более мелкие образования и проводят нервный импульс непосредственно к кардиомиоцитам.

Электрический (нервный) импульс генерируется в синусовом узле под влиянием протекающих в нем самом процессов. По проводящей системе импульс распространяется к миокарду (сердечной мышце) и обеспечивает ритмичное сокращение в необходимой очередности предсердий и желудочков сердца. Сокращения обоих предсердий, а затем обоих желудочков осуществляется практически одновременно.

Следует подчеркнуть, что для постоянной работы сердечной мышцы необходимо значительное количество кислорода.

Всем известно, что при любых нагрузках – физических, эмоциональных и т.д., частота сердечных сокращений возрастает, а, следовательно, повышается потребность миокарда в кислороде и питательных веществах. В течение короткого времени это компенсируется, однако длительные нагрузки (особенно эмоциональные) могут привести к «сбою», что приведет к развитию патологии.

Кровеносные сосуды. Сосуды можно рассматривать как эластичные трубочки разного диаметра, которые составляют замкнутую систему, по которой кровь в организме протекает от сердца на периферию и от периферии к сердцу. В целом они образуют два круга кровообращения – большой и малый (см. ниже). Как мы уже отмечали, в зависимости от направления тока крови выделяют артерии, вены и, соединяющие их, капилляры.

Все сосуды, по их калибру (типу) можно расположить следующим образом:

крупные артерии (аорта, легочный ствол) – артерии – артериолы – капилляры – венулы – вены – крупные стволы (верхние и нижние полые вены, легочные вены).

Артерии – это кровеносные сосуды, по которым кровь переносится от сердца (желудочков) ко всем частям организма. Совокупность артерий составляет артериальную систему как часть сердечно-сосудистой. Артериальная система характеризуется наличием соединений между артериями различного диаметра – анастомозов, благодаря которым осуществляется окольное (коллатеральное) кровообращение во всех органах и тканях и кровь, в случае необходимости, может перераспределяться.

В процессе разветвления артерий диаметр просвета каждой постепенно уменьшается, но суммарный их диаметр возрастает.

Вены – кровеносные сосуды, несущие кровь из органов и тканей в предсердие. Исключение составляют вены, по которым кровь поступает из легких в левое предсердие – легочные вены; кровь в них обогащена кислородом. Совокупность всех вен образует венозную систему, являющуюся составной частью сердечно-сосудистой системы.

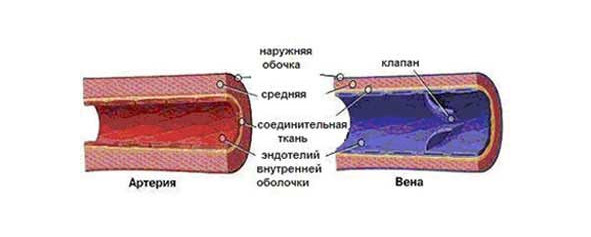

Строение стенки вены такое же, как у стенки артерии. Она состоит из трех слоев, но в ней менее выражены эластические элементы, что связано с более низким давлением и меньшей скоростью кровотока в них. В отличие от артерий в венах есть клапаны (рисунок 7), которых особенно много в венах нижних конечностей. Они препятствуют обратному току крови под действием силы тяжести.

Кроме анастомозов (между артериями) существуют непосредственные соединения – соустья, между мелкими артериями или артериолами и венами. По этим соустьям кровь, минуя капилляры, из артерии непосредственно переходит в вену. Анастомозы и соустья играют большую роль в перераспределении крови между органами.

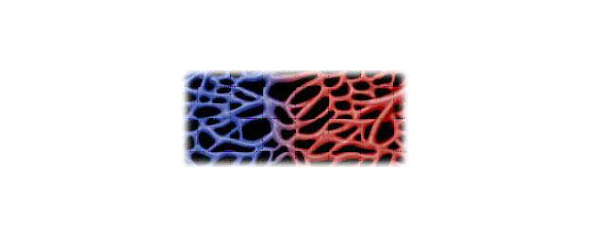

Капилляры – это самые мелкие кровеносные сосуды, которые расположены между артериолами и венулами (рисунок 6). Они имеются во всех органах и тканях и являются продолжением артериол. Отдельные капилляры, объединяясь между собой, переходят в посткапиллярные венулы. Последние, сливаясь друг с другом, дают начало собирательным венулам, переходящим в более крупные вены. Капилляры бывают прямыми, изогнутыми и закрученными в клубочек. Средняя длина капилляра достигает 750 мкм, а площадь поперечного сечения – 30 мкм2. Диаметр просвета капилляра соответствует размеру эритроцита (в среднем).

Рисунок 6. Сеть капилляров (Анатомия сердечно-сосудистой системы.)

Стенка кровеносных капилляров очень тонкая и состоит из двух слоев:

· внутреннего – эндотелиального слоя, состоящего из эндотелиоцитов, имеющих более плоское строение по сравнению с другими сосудами, и

· наружного – базального слоя, в состав которого входят перициты и мембрана, окутывающая капилляр.

Благодаря очень тонкой стенке капилляров и наличию в ней субмикроскопических «пор» происходит обмен различных веществ между кровью и тканями, в том числе биологически активных соединений (гормоны и др.), кислорода, углекислого газа и т. д.

В капиллярах находятся окончания чувствительных нервных волокон, с помощью которых осуществляется контроль процессов обмена веществ в органе.

В зависимости от потребности в кислороде и других питательных веществах разные ткани имеют различное количество капилляров. Такие ткани, как мышцы, головной мозг, потребляют большое количество кислорода, и поэтому имеют густую сеть капилляров. Ткани с «медленным» обменом веществ (эпидермис, роговица) вообще не имеют капилляров. Длина капилляров очень велика и, если их вытянуть в одну линию, то она составила бы от 40 000 до 90 000 км.

Строение стенок сосудов. Стенка сосудов имеет достаточно сложное строение и состоит из трех слоев (рисунок 7).

Рисунок 7. Строение стенок сосудов (Анатомия сердечно-сосудистой системы.)

Внутренний слой образован слоем эндотелиальных клеток и подлежащим субэндотелиальным слоем. Показано, что в аорте слой клеток эндотелия наиболее толстый. По мере уменьшения диаметра сосудов он становится все тоньше.

В состав средней оболочки входят в основном гладкомышечные клетки и эластические ткани, представленные в основном коллагеном. Также как и предыдущий слой при уменьшении диаметра слой становится тоньше. В самых мелких артериях и венах эластическая ткань выражена слабо. В стенках прекапиллярных артериол и венул эластической ткани нет, а мышечные клетки располагаются в один ряд, а в капиллярах нет и мышечных клеток.

Наружная оболочка представлена рыхлой соединительной тканью с большим содержанием эластичных волокон. Именно в этой оболочке располагаются сосуды (кровеносные и лимфатические) и нервы, кровоснабжающие и иннервирующие сосуды.

В стенках сосудов располагаются многочисленные нервные окончания. Изменения химического состав крови или давления крови в артериях оказывает регулирующее действие на нервные окончания (ангиорецепторы) чувствительных (афферентных) нервных волокон и нервные импульсы передаются в соответствующие отделы центральной нервной системы. При поступлении нервного импульса на окончания двигательных (эфферентных) нервных волокон, например, симпатических, которые находятся в мышечном слое сосудов, происходит высвобождение нейромедиатора (норадреналина) и сокращение мышечных клеток, что приводит к уменьшению просвета сосуда.

Кровообращение. Понятие о кругах кровообращения

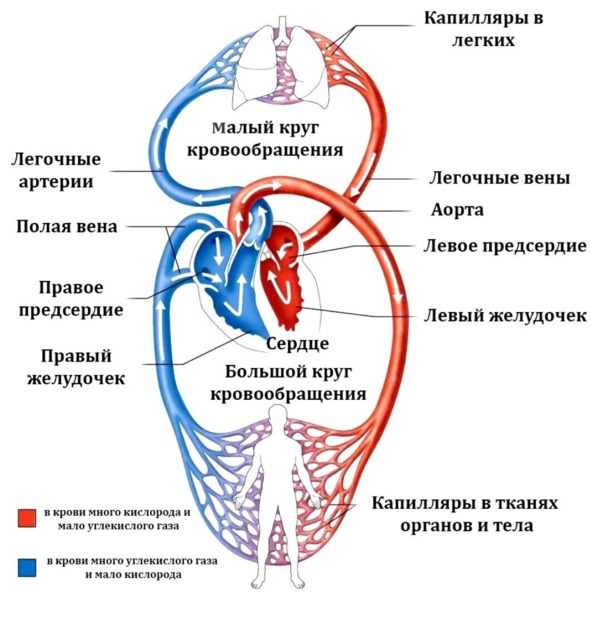

Особенности строения, а также функции сердца и кровеносных сосудов позволили разделить систему кровообращения на два круга – большой и малый круги кровообращения (рисунок 8).

Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке, из которого выходит аорта, и заканчивается в правом предсердии, впадением верхней и нижней полых вен. Кровь в аорте артериальная, обогащенная кислородом, и по артериям поступает к различным органам и тканям. Пройдя через органы, из крови кислород переходит в ткани, а углекислый газ (двуокись углерода) – в кровь, и по нижним полым венам поступает в правое предсердие, из которого – в правый желудочек.

Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке, из которого выходит легочный ствол к легким, и заканчивается в левом предсердии, куда впадают легочные вены. Кровь в легочном стволе венозная – в ней большое количество углекислого газа и мало кислорода. В легких из крови «выходит» двуокись углерода, и она насыщается кислородом, то есть становится артериальной. Кровь от легких собирается в легочную вену, которая и впадает в левое предсердие, где и заканчивается малый круг. Из левого предсердия кровь вновь переходит в левый желудочек.

Рисунок 8. Большой и малый круги кровообращения

(Примечание: рисунок взят из открытых источников в интернете)

Кровь в организме человека распределена неравномерно – в венозных сосудах находится около 70—80% всей циркулирующей крови. Скорость кровотока в органах в среднем составляет 1 мл/мин на 100 г массы, но в почках этот показатель равен 420 мл/мин, в сердце – 84 мл/мин, в печени – 57 мл/мин, в поперечно-полосатых мышцах – 2,7 мл/мин. При физической нагрузке (стрессе) сосуды скелетной мускулатуры расширяются и скорость кровотока в них резко увеличивается. В это время через сосуды мышц протекает порядка 80—85% от общего количества циркулирующей крови. На остальные органы остается 15—20% объема всей крови, но приоритетным органом в этой ситуации является головной мозг, так как кровоснабжающие его сосуды также расширены.

Строение сосудов сердца, головного мозга и легких обеспечивает относительно привилегированное кровоснабжение этих органов. Так, к мышце сердца, масса которого составляет 0,4% массы тела, в покое поступает около 5% объема всей крови, т. е. в 10 раз больше, чем в среднем ко всем тканям. К головному мозгу, масса которого составляет 2% массы тела, в покое поступает почти 15% всей крови. Также мозг потребляет 20% всего кислорода, поступающего в организм.

В легких кровообращение облегчается за счет большого диаметра легочных артерий, высокой растяжимости сосудов легких и небольшой протяженности пути, по которому проходит кровь в малом круге кровообращения.

Более подробно о регуляции кровообращения вы можете прочитать ниже. Механизмы регуляции кровообращения сложны и многогранны. В результате их взаимодействия происходит адаптация сердечно-сосудистой системы к изменениям различных факторов внутренней и внешней среды организма. Здесь отметим, что различные механизмы регуляции кровообращения обеспечивают величину кровотока в тканях и органах, которая определяется их функциональной активностью. Скорость кровотока также зависит от температуры тканей и органов тела и концентрации в крови гормонов коры надпочечников (глюкокортикоидов) и мозгового слоя надпочечников (адреналина).

Существует автономный механизм регуляции сердечно-сосудистой системы без участия нервной системы – принцип саморегуляции. Например, он обеспечивает уменьшение просвет артериол при повышении артериального давления, а увеличение притока крови к сердцу приводит к активизации работы сердца.

Оценка функционального состояния системы кровообращения. Для оценки функционального состояния системы кровообращения используют следующие показатели.

Артериальное давление (АД) – давление, которое кровь оказывает на стенки артерий. При измерении давления используется единица равная 1 мм ртутного столба. Артериальное давление оценивают во время систолы сердца (систолическое) – высокий показатель, и во время диастолы сердца (диастолическое) – минимальный показатель давления крови на стенки артерий. Такие изменения состояния человека как эмоциональный стресс, физические нагрузки вызывают временное повышение данного показателя. Более подробно об изменении артериального давления мы расскажем ниже.

Минутный объем крови – количество крови, выбрасываемой сердцем крови за одну минуту. В покое минутный объем (МО) составляет 5,0—5,5 л. При физической нагрузке он увеличивается в 2—4 раза, у спортсменов – в 6—7 раз. При некоторых заболеваниях сердца МО уменьшается до 2,5—1,5 л.

Объем циркулирующей крови (ОЦК) – количество крови, циркулирующей в кровяном русле в данный момент времени. В норме он составляет 75—80 мл крови на 1 кг веса человека. При физических нагрузках ОЦК увеличивается за счет выхода крови из депо (селезенка и др.).

Время кругооборота крови (скорость кровообращения) – время, в течение которого частичка крови проходит по большому и малому кругам кровообращения. В норме оно составляет 20—25 секунд, при физических нагрузках – уменьшается и при нарушениях кровообращения – увеличивается до 1 минуты. Время кругооборота по малому кругу составляет 7—11 секунд (в норме).

Лимфатическая система

Первые упоминания о «белой крови» и бесцветной жидкости найдены в трудах Гиппократа (V—IV вв. до нашей эры) и Аристотеля (IV век до нашей эры), но открытие собственно лимфатических сосудов принадлежит Азелли (1581—1626 гг.), который описал лимфатические сосуды у собаки. Впервые у человека лимфатические сосуды исследовал и описал Пеке (1651 г.), а через два года Рудбек (1653 г.) обнаружил в них клапаны. В дальнейшем (конец XVIII и XIX в.в.) уточнялись детали строения лимфатической системы, а в XX веке проводились исследования строения лимфатической системы с помощью электронной микроскопии, и изучалась ее функция.

Лимфатическая система является частью сердечно-сосудистой системы. Вместе с венозной системой она обеспечивает отток воды, растворов белков, липидов, продуктов жизнедеятельности клеток и микробных телец из органов и тканей. Также лимфатическая система выполняет защитную функцию организма.

Лимфатическая система представлена системой капилляров, сосудов и расположенных по их ходу лимфатических узлов.

В лимфатических сосудах находится бесцветная жидкость – лимфа, которая по составу близка к тканевой (межклеточной) жидкости и плазме крови.

Лимфатические капилляры являются первым звеном лимфатической системы и начинаются в межклеточном пространстве. Они присутствуют практически во всех органах и тканях человека, за исключением головного и спинного мозга, их оболочек, глазного яблока, внутреннего уха, эпителия кожи и слизистых оболочек, ткани селезенки, костного мозга и плаценты.

Диаметр лимфатических капилляров составляет 0,01—0,02 мм. Стенка капилляра состоит из одного слоя эндотелиальных клеток, которые с помощью особых выростов – филаментов, прикрепляются к тканям. Лимфатические капилляры соединяются, образуя лимфокапиллярные сети.

Лимфатические сосуды образуются при слиянии лимфатических капилляров.

Стенки лимфатических сосудов состоят из трех слоев и их строение аналогично стенки кровеносных сосудов:

· внутренний слой – эндотелиоциты;

· средний слой – гладкомышечные клетки (мышечный слой);

· наружный слой – соединительнотканная оболочка.

В лимфатических сосудах, также как и в венах, есть клапаны, которых придают сосудам «четкообразный вид». Клапаны предназначены для обеспечения тока лимфы только в одном направлении – от периферии к центру. Расстояние между клапанами составляет 2—15 мм в зависимости от диаметра сосуда.

Из органов и тканей глубокие лимфатические сосуды выходят, как правило, в составе нервно-сосудистого пучка, включающего нервные волокна и сосуды, поверхностные лимфатические сосуды расположены рядом с подкожными венами.

Лимфатические сосуды соединяются друг с другом, образуя сети лимфатических сосудов. Стенки крупных лимфатических сосудов кровоснабжаются и иннервируются.

Лимфатические стволы и протоки. Более мелкие лимфатические сосуды, объединяясь, образуют крупные лимфатические сосуды – лимфатические стволы и лимфатические протоки. У человека выделяют следующие лимфатические протоки и стволы:

· грудной проток – в него лимфа собирается от нижних конечностей, стенок и органов таза, брюшной полости и левой половины грудной полости;

· правый подключичный ствол – лимфа из правой верхней конечности;

· правый яремный ствол – лимфа от правой половины головы и шеи;

· правый бронхосредостенный ствол – лимфа от органов правой половины грудной полости;

· правый лимфатический проток – примерно у 80% людей отсутствует, у остальных в него собирается лимфа из правых подключичного, яремного и бронхосредостенного стволов;

· левый подключичный ствол – лимфа от левой верхней конечности;

· левый яремный ствол – лимфа от левой половины головы и шеи;

· левый бронхосредостенный ствол – лимфа от органов левой половины грудной полости.

Лимфатические стволы впадают в вены.

Лимфатические узлы являются уникальным образованием. Они расположены по ходу сосудов, по которым лимфа от органов и тканей оттекает к протокам и стволам. Основной функцией лимфатических узлов является защита внутренней среды организма от попадания микроорганизмов или их токсинов. Лимфоузлы как бы фильтруют все содержимое тканевой жидкости и играют важную роль, как важная составная часть иммунной системы организма.

Как правило, лимфатические узлы располагаются группами (от 2—3 до десяти и более) около крупных кровеносных сосудов (чаще венозных). Выделяют около 150 групп лимфатических узлов.

Группы лимфатических узлов могут располагаться сравнительно поверхностно – под кожей (паховые, подмышечные, шейные узлы и др.), а также и во внутренних полостях организма – в брюшной, грудной, тазовой полостях, около мышц.

Лимфатический узел имеет форму шарика или слегка вытянут, длиной от 0,5 мм до 22 мм в норме. Снаружи лимфатический узел покрыт капсулой, а внутри содержится лимфоидная ткань, которая пронизана системой сообщающихся каналов – лимфоидных синусов, по которым лимфа проходит через лимфатический узел.

Практически к каждому лимфатическому узлу подходит 2—4 лимфатических сосуда, а выходит из него 1—2 более крупных сосуда. От органа до слияния с венозной кровью лимфа проходит не менее, чем через один лимфатический узел.

В наружной оболочке лимфатических сосудов присутствуют кровеносные сосуды, а к лимфоузлам еще подходят и проникают в них нервные окончания.

Скорость движения лимфы по лимфатическим сосудам зависит от ряда причин, среди которых основными являются:

· автономная сила сокращений стенок сосудов;

· пульсация рядом расположенных кровеносных сосудов;

· двигательная активность человека – физическая нагрузка (сокращения мышц), дыхательные движения грудной клетки;

· сокращения стенок сосудов под влиянием импульсов нервной системы и т. д.

Основная задача лимфатической системы – участие в поддержании постоянства внутренней среды организма. Кроме того, можно выделить следующие важные функции ее деятельности:

· дренажная функция – отток жидкости от органов и тканей;

· барьер для микробов, опухолевых клеток и др., которые задерживаются в лимфатических узлах;

· является составной частью иммунной системы – в лимфатических узлах происходит образование (созревание) плазматических клеток, а также в них находятся В- и Т- лимфоциты, участвующие в реакциях иммунной системы;

· участие в восполнении количества циркулирующей крови.

По данным Русняка, Фельди, Сабо (1957 г.) количество лимфы в лимфатической системе единовременно составляет 1—2 литров, ее общее количество, проходящее по лимфатическим сосудам за сутки, приблизительно равно 4 литрам.

О механизме регуляции артериального давления

Регуляция артериального давления осуществляется за счет нервных и гормональных механизмов. В настоящее время основными общепринятыми факторами, определяющими показатель артериального давления, являются:

· сердечный выброс (систолический объем сердца) – объем крови, поступающий во время систолы (сокращения) из левого желудочка сердца в сосуды;

· минутный объём крови (МОК) – количество крови, выбрасываемое желудочком сердца в минуту; в среднем он составляет 4,5—5 л в минуту;

· частота сердечных сокращений (ЧСС) рассчитывается по количеству ударов за одну минуту;

· ритм сердечных сокращений определяется вариабельностью (разницей) интервалов между ударами сердца;

· общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) – противодействие току крови, которое возникает при ее течении, в основном, по артериям крупного и среднего диаметра, что определяется эластичностью стенок сосудов;

· объём циркулирующей крови и её реологические свойства, которые определяются текучестью, обусловленной состоянием клеток крови (подвижность, деформируемость и агрегационная активность эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов), а также вязкостью плазмы крови;

· стрессовые ситуации и гормональные перестройки, которые могут вызвать резкое сужение или расширение сосудов;

· возраст и тип телосложения – чем старше и полнее человек, тем выше риск развития гипертонической болезни.

Сердечный выброс – общеизвестное широкому кругу понятие. А вот что подразумевается под понятием общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) менее известно. Представим трубы различного диаметра. Из курса физики вы, наверное, помните, что чем меньше диаметр трубы, тем значение сопротивления для потока, например, воды будет выше. Тоже самое происходит и в сосудах. В норме с помощью определенных механизмов поддерживается оптимальный диаметр сосудов. При стрессе (положительные и отрицательные эмоции, боль и т.д.) активируется сосудодвигательный центр в головном мозге и высвобождается адреналин из мозгового слоя надпочечников. Это приводит в том числе к повышению тонуса мышц сосудов, их сужению и увеличению ОПСС.

Считается, что артериальное давление является результатом арифметического произведения сердечного выброса и ОПСС. Таким образом, увеличение значения артериального давления может происходить как при повышении одного из сомножителей, так и обоих показателей одновременно. Ряд авторов утверждает, что не меньшее значение, помимо этих показателей, имеет объем циркулирующей крови (ОЦК), что вполне оправдано.