Полная версия:

Артериальная гипертензия. Путь к здоровью сосудов и сердца

В течение первого года процедуру надо проводить 1 раз в 3 месяца, далее – 1 раз в год после «очистки» кишечника и печени.

Активация оттока лимфы (лимфодренаж)

Клетки нашего организма окружены так называемой тканевой жидкостью. Эта жидкость постоянно находится в непрерывном движении – ее пополнение происходит за счет проникновения части плазмы крови через стенки капилляров (мельчайших сосудов). С плазмой, проникшей в межклеточное пространство, к клеткам поступают все необходимые питательные вещества и кислород. Из клеток в нее поступают продукты их жизнедеятельности, в том числе и токсические вещества. Отток тканевой жидкости происходит по лимфатическим сосудам, которые, собираясь в большие лимфатические протоки, впадают в крупные вены. По лимфатическим сосудам течет лимфа (от лат. lympha – влага) – прозрачная, слегка опалесцирующая жидкость. Также следует отметить, что на определенных участках лимфатической системы, обычно в месте слияния сосудов, находятся лимфатические узлы, в которых много лимфоцитов, осуществляющих защитную функцию, – не пропускают в кровяное русло, например, бактерий. Следовательно, чем быстрее будет течь лимфа по лимфатическим сосудам, тем быстрее будет происходить выведение «отработанных продуктов» жизнедеятельности, тем будет «чище» внутренняя среда организма.

Повышение скорости оттока лимфы можно проводить с помощью различных физиотерапевтических процедур. Препараты некоторых лекарственных растений и массаж определенных точек, вызывают аналогичный эффект.

На первом этапе лечения проводят лимфодренаж с помощью аппаратных методов – прессотерапия и «Старвак». А затем рекомендуется использовать препараты лекарственных растений и массаж биологически активных точек.

Лекарственные растения

Внимание! Не являются лекарственными препаратами. Необходима консультация специалиста!

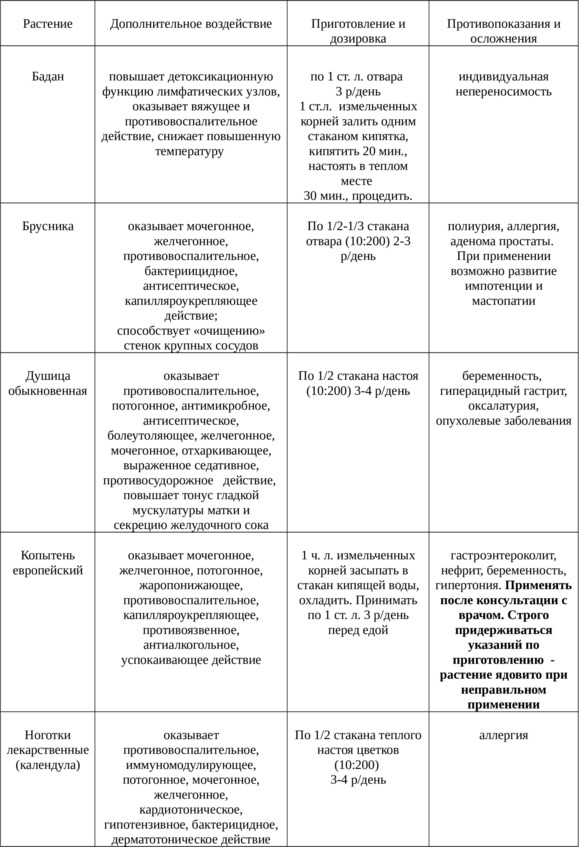

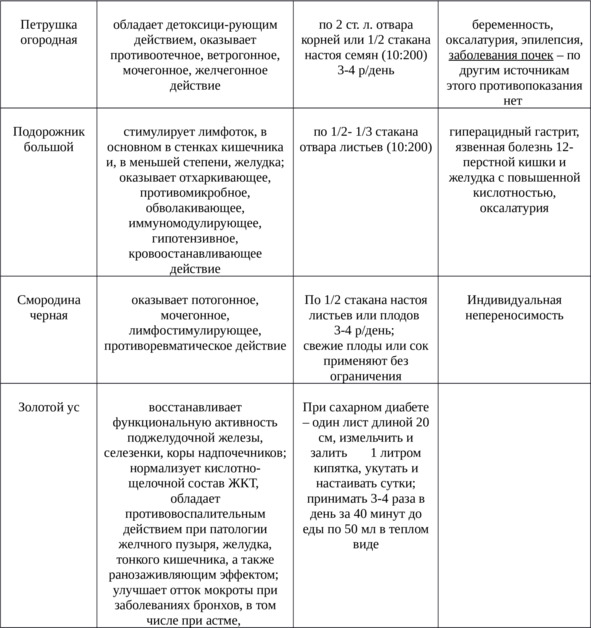

В таблице 1 представлены лекарственные растения, применение которых является достаточно эффективным способом стимуляции оттока тканевой жидкости.

Внимание! Обратите внимание на противопоказания и осложнения, развивающиеся при применении препаратов.

Таблица 1. Лекарственные растения, стимулирующие отток тканевой жидкости

Продолжение таблицы 1

(Примечание: ст. л. – столовая ложка, ч.л. – чайная ложка, р/день – раза в день;

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт,

по материалам: Хмелевский Ю. В. «Эндоэкология – что это такое?»)

Курс приема лекарственных должен проводиться в течение двух недель – принимать настой выбранного лекарственного растения с учетом всех показаний и противопоказаний. Перед началом процедуры желательно в течение двух дней провести курс (2 дня) разгрузочной диетотерапии (яблочная, банановая, овощная, молочная или другая диета, по вашему вкусу). Одновременно, в эти же дни провести очищение кишечника. Выбор процедуры очищения кишечника должен быть индивидуальный. Очищение кишечника следует повторить в конце первой недели и в течение двух дней по окончанию курса.

Желательно одновременно проводить упражнения – «оздоровительное дыхание» (см. ниже раздел Дыхательная гимнастика), что способствует ускорению движения лимфы.

Средства народной медицины для очищения лимфы.

Чай из иван-чая – 1 столовую ложку листьев и цветов иван-чая (кипрея) залить 0,5 л кипятка и настоять в течение ночи в термосе. Принимать по 100 г 5 раз в день до еды.

Чай из барвинка – 1 чайную ложку сухих листьев барвинка залить 1 стаканом кипятка и настоять в течение ночи в термосе. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30—40 минут до еды.

Также предлагают следующие рецепты для стимуляции лимфотока:

· яблочный уксус – 1—2 чайные ложки на стакан теплой воды с двумя чайными ложками меда – 2—3 стакана в день. Вкус напитка должен быть кисло-сладкий;

· настой хрена огородного на воде в соотношении 1:1 пить по 1 чайной ложке 3 раза в день перед едой в течение 10 дней;

· свежеприготовленный салат из морской капусты;

· щи из молодых листьев крапивы двудомной;

· посещение бани с парилкой и веником – при отсутствии противопоказаний.

Средства народной медицины, выводящие токсические соединения из крови.

Чай из корня одуванчика – 1 столовую ложку сухого измельченного корня залить стаканом кипятка, настаивать в термосе в течение часа. Принимать по трети стакана за 30—40 минут до еды в течение 7 дней.

Чай из яснотки (крапива глухая) – 1 столовую ложку сухих или свежих цветов залить одним стаканом кипятка. Настоять («укутав») 30—40 минут, процедить. Принимать в теплом виде по 0,5 стакана 3—4 раз в день.

Чай из тысячелистника обыкновенного – 1 столовую ложку сухой травы залить одним стаканом кипятка. Настоять («укутав») 1 час, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3—4 раза в день за 30—40 минут до еды.

Есть очень простой способ «очищения» одновременно кишечника и крови с использованием полыни. Высушенные листья и побеги полыни горькой надо растереть в порошок, небольшую щепотку порошка насыпать в стакан кипятка, настоять 10 секунд и выпить маленькими глотками. Эту процедуру проводить в течение нескольких дней, затем сделать перерыв.

Массаж биологически активных точек

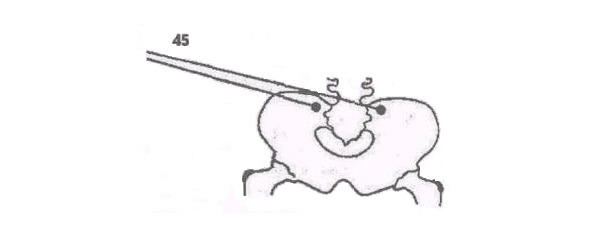

Первая (рис. 1) – парная точка 45, расположена на гребне подвздошной кости в области крестца в месте прикрепления ахиллова сухожилия.

Рисунок 1. Парная точка 45

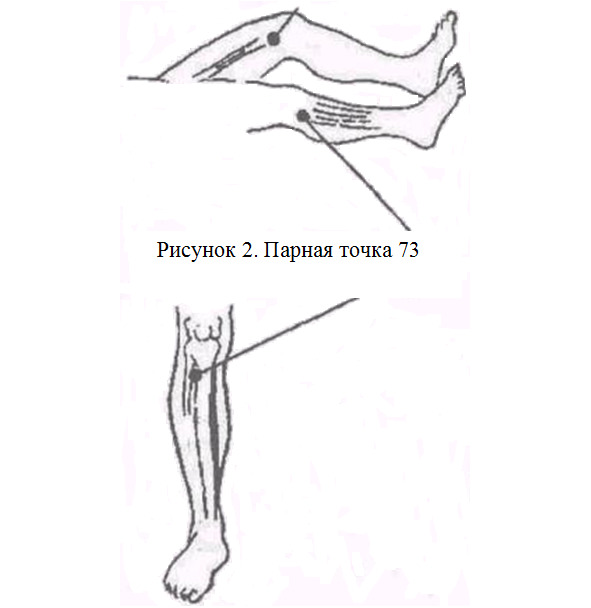

Вторая (рис. 2) – парная точка 73, расположена на передневерхней стороне ноги, у начала большеберцовой и малоберцовой костей.

Регуляция деятельности внутренних органов нервной системой

Функциональное состояние нервной системы является важным фактором в развитии многих заболеваний, особенно эссенциальной гипертензии.

Как же происходит регуляция деятельности внутренних органов нервной системой?

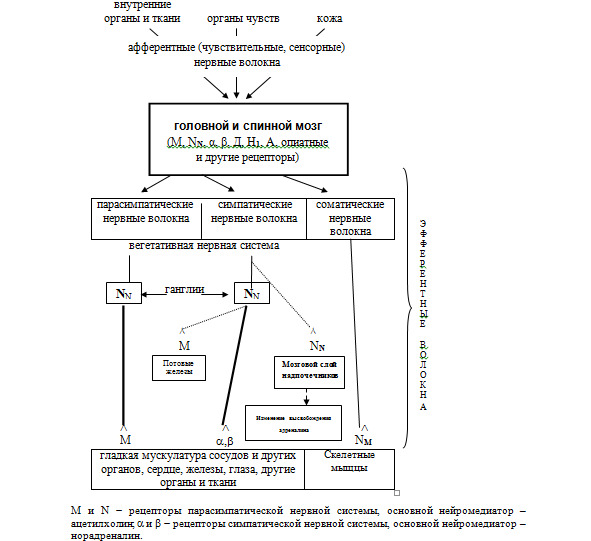

Высшим надсегментарным центром, расположенным в головном мозге и определяющим функциональную активность парасимпатических и симпатических отделов вегетативной нервной системы, являются центры, расположенные в головном мозге – миндалевидное тело, стриопаллидарная система, гипоталамус (схема 1). В нем сосредоточены центры, регулирующие кровообращение, дыхание, пищеварение, водный и солевой обмены, функцию гипофиза, эндокринного аппарата и т. д. В свою очередь активность гипоталамуса контролируется центрами лимбической системы и премоторной зоны коры головного мозга. Именно в эти центры по чувствительным (афферентным, сенсорным) нервным волокнам поступают импульсы от различных органов и тканей (см. схему). По ряду физиологических и морфологических признаков эфферентные нервные волокна (идущие от мозга к органам и тканям) подразделяются на соматические и вегетативные (парасимпатические и симпатические), а по способу синаптической передачи возбуждения в основном – на холино- и адренергические, при активации которых выделяются медиаторы – ацетилхолин (холинорецепторы), норадреналин и дофамин (адренорецепторы).

Следует отметить, что из окончаний постганглионарных парасимпатических нервных волокон выделяются как ацетилхолин (основной нейромедиатор), так и различные биологически активные соединения, в том числе пептиды: вазоактивный интестинальный пептид (VIP), гистидин-метионин, гистидин-изолейцин и т. д. Впервые VIP был описан как кишечный нейроэндокринный пептид, который повышает синтез цАМФ в клетках, на наружной мембране которых присутствует VIP-рецептор. Пептиды гистидин-метионин и гистидин-изолейцин снижают тонус гладкой мускулатуры. А из окончаний постганглионарных симпатических нервных волокон высвобождают как норадреналин (основной нейромедиатор), так и нейропептид Y (NPY), который, например, вызывает повышение тонуса гладкой мускулатуры.

Известно, что влияние парасимпатической нервной системы (n. vagus) преобладает (доминирует) во всех внутренних органах, а симпатической – в сосудах.

Чтобы лучше понять эффекты стимуляции парасимпатического и симпатического отдела вегетативной нервной системы приведем два примера.

При стимуляции парасимпатического отдела вегетативной нервной системы происходит настройка организма на отдых (релаксацию). Примером может служить следующая ситуация: вы лежите на диване и смотрите по телевизору неинтересную передачу. В этом случае будут наблюдаться такие изменения со стороны внутренних органов, как:

· уменьшение частоты дыхания;

· расширение сосудов головного мозга;

· расширение сосудов половых органов;

· сужение коронарных артерий и легочных артерий;

· снижение частоты и силы сердечных сокращений;

· увеличение тонуса гладких мышц внутренних органов, что выражается в сужении бронхов, усилении перистальтики кишечника, увеличении тонуса гладких мышц мочевого пузыря и т.д.;

· снижение тонуса мышц и расслабление сфинктеров пищевода, желудка, кишечника и мочевого пузыря;

· активация секреции пищеварительных желез;

· сужение зрачка.

При активации симпатического отдела вегетативной нервной системы организм мобилизуется на преодоление стрессовой ситуации. В качестве примера можно рассмотреть следующую ситуацию: человек бежит от злой собаки, а перед ним высокий забор. В этом случае происходят следующие изменения со стороны внутренних органов:

· расширяются бронхи, увеличиваются частота дыхания и, соответственно, газообмен в легких, что приводит к повышению аэрации крови кислородом;

· сужаются сосуды кожи (предотвращение сильных кровотечений в результате возможных травм);

· расширяются коронарные сосуды;

· увеличивается частота и сила сердечных сокращений, повышается артериальное давление, что приводит к улучшению кровоснабжения работающих скелетных мышц;

· расширяются кровеносные сосуды скелетных мышц;

· суживаются сосуды, кровоснабжающие внутренние органы;

· повышается высвобождение ренина;

· расширяются зрачки, что приводит к увеличению поступления зрительной информации в головной мозг, аккомодация не нарушается;

· активируется липолиз (распад липидов) в жировых клетках;

· активируется гликогенолиз (распад гликогена) в печени.

Схема 1. Схематическое изображение иннервации органов и тканей

Если проанализировать изменения в организме, сопровождающие активацию симпатического отдела вегетативной нервной системы, то можно понять, что все они направлены на реализацию какого-либо действия (физическая нагрузка, стресс – физический, эмоциональный) и носят адаптивный характер.

В настоящее время большое количество людей живет в состоянии хронического стресса, что приводит к постоянной активации как симпатического отдела вегетативной нервной системы (СОВНС), так и в целом симпато-адреналовой системы (СОВНС с одновременным выбросом адреналина из мозгового слоя надпочечников). Одновременно у большинства людей очень низкая двигательная нагрузка, то есть не происходит «тренировка» всего тела и нервной системы в частности. Таким образом, активация симпатического отдела нервной системы не реализуется в физическую активность при стрессе, что приводит к разбалансировке деятельности различных органов и тканей. Это сопровождается развитием многих заболеваний, в том числе и гипертонической болезни.

В результате активации симпатической нервной системы происходит возбуждение адренорецепторов в различных органах и тканях. В связи с этим мы более подробно остановимся на адренорецепторах, через которые реализуется возбуждение симпато-адреналовой системы.

Адренорецепторы

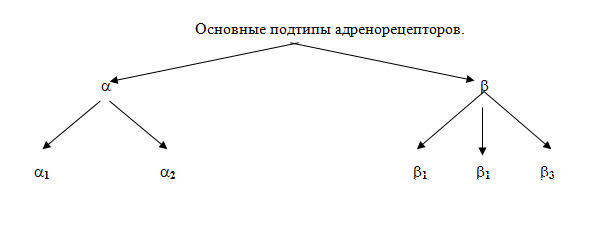

Адренорецепторами называют рецепторы, с которыми взаимодействуют норадреналин и адреналин, а также дофамин. Рецепторы к дофамину, как правило, рассматриваются отдельно, так как эффекты их стимуляции имеют меньшее значение при изменении активности симпатической нервной системы. Истории изучения и открытия адренорецепторов уже более 100 лет. В 1905 году J.N. Langley на основании рецепторной теории Эрлиха предположил, что биологическое действие адреналина и других соединений связано с взаимодействием с «рецепторными субстанциями». В середине XX века R. Ahiquist сформулировал понятие о двух видах адренорецепторов – α и β. В последующем предпринимались попытки внести изменения в классификацию R. Ahiquist, но она оказалась наиболее рациональной. В последующем α- и β-адренорецепторы были разделены на типы (схема 2), в которых в дальнейшем выделили еще подтипы.

Схема 2. Основные подтипы адренорецепторов

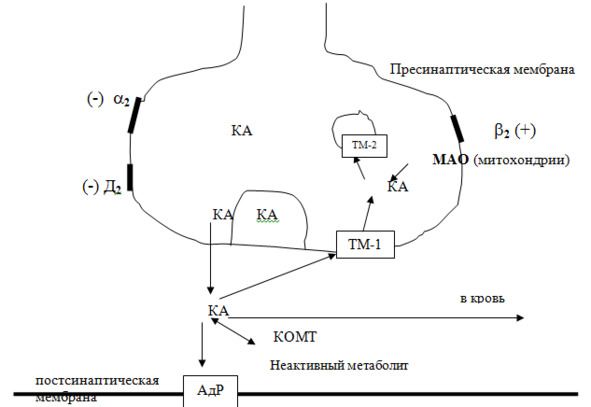

Структура адренергических синапсов однотипна, несмотря на их функциональные различия (схема 3).

Схема 3. Схематическое изображение строения адренергического синапса

(Примечание: Адр – адренорецептор, КА – катехоламины, КОМТ – катехол-О-метилтрансфераза, МАО – моноаминооксидаза, ТМ-1 – транспортный механизм – обратный нейрональный захват КА, ТМ-2 – транспортный механизм – перенос свободных КА из нейроплазма в гранулы, (+) – повышение выброса КА, (-) – снижение выброса катехоламинов.)

Высвобождение катехоламинов из адренергических нервных окончаний. В нервном окончании норадреналин (НА) находится в гранулах (НА+АТФ+дофамин-β-гидроксилаза) и под влиянием нервного импульса их высвобождение происходит экзоцитозом. Все содержимое гранулы освобождается в синаптическую щель. Регуляция высвобождения норадреналина осуществляется также посредством стимуляции адренорецепторов рецепторов, расположенных пресинаптически.

Типы и подтипы альфа-адренорецепторов

Относительно синапса α-адренорецепторы располагаются:

· на постсинаптической мембране,

· на пресинаптической мембране,

· внесинаптически.

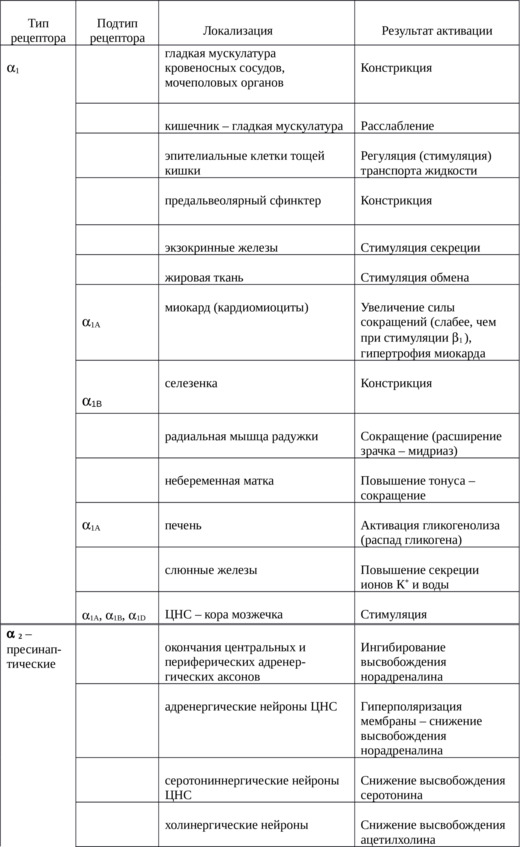

В настоящее время выделяют два основных типа α—адеренорецепторов: α1– и α2-адренорецептор. С использованием метода молекулярного клонирования в 90-е годы XX века были выделены гены и мРНК, кодирующие синтез подтипов α1-адренорецепторов: α1A-, α1B-, α1C– и α1D-адренорецепторы. С помощью аналогичных методов идентифицированы подтипы α2-адренорецепторов: α2A-, α2B– и α2C-адренорецепторы. Молекулы различных подтипов α-адренорецепторов кодируются различными генами, имеют различное сродство (аффинность или способность взаимодействовать) к антагонистам и преимущественную локализацию в органах и тканях. Например, α1А-, α1C– и α1D-адренорецепторы обратимо блокируются соединением WB4101, а α1B-адренорецепторы – необратимо хлороэтилклонидином.

Локализация и результат активации α-адренорецепторов представлена в таблице 2.

Таблица 2. Локализация α-адренорецепторов и результаты их активации

Продолжение таблицы 2

Также выявлено наличие различных подтипов α—адренорецепторов в других тканях:

· α1А – простата, семявыводящий проток, легкие;

· α1В – аорта, почки, легкие;

· α1D – аорта, простата, гиппокамп;

· α2А – спинной мозг;

· α2В – печень, почки.

Предполагается участие некоторых из этих подтипов в активации митогенных реакций, а также в регуляции роста и размножения клеток. Однако их физиологическая роль до конца не установлена.

В настоящее время клиническое значение имеет деление рецепторов на α1-, α2-, β1– и β2-адренорецепторы.

Типы бета-адренорецепторов

Относительно синапса β-адренорецепторы располагаются:

· на постсинаптической мембране,

· на пресинаптической мембране,

· внесинаптически.

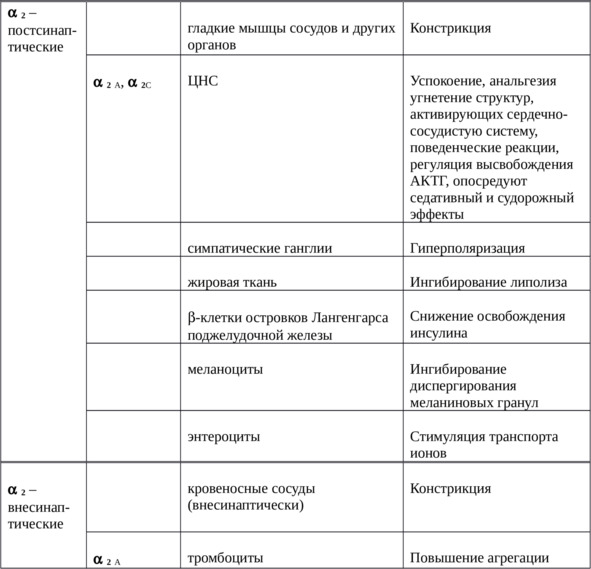

Локализация и результат активации β-адренорецепторов представлены в таблице 3.

Таблица 3. Локализация β-адренорецепторов и результат их активации

Рассмотрев процесс возбуждения адренорецепторов и их влияние на функциональную деятельность различных органов и тканей можно сделать вывод, что изменение их активности приводит к значительному повышению «работы» сердца.

Несколько слов об анатомии и физиологии сердечно-сосудистой системы

Первые сведения о строении сердца обнаружены в древнеегипетских папирусах (17 – II вв. до нашей эры). В Древней Греции врач Гиппократ (V – IV вв. до нашей эры) описал сердце как мышечный орган, а Аристотель (IV век до нашей эры) полагал, что в сердце содержится воздух, который распространяется по артериям. Во II веке римский врач Гален доказал, что в артериях содержится кровь, а не воздух. Более подробно строение сердца было изучено Андреасом Везалием (XVI век). Самое раннее из известных нам исследований, посвященных работе сердца и кровообращению, было проведено Гарвеем в 1628 году, а уже в XVIII веке различные ученые изучали более детально строение и функцию сердечно-сосудистой системы.

Чтобы правильно понимать, каким образом снижение давления играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, будет интересно рассмотреть некоторые физиологические аспекты деятельности сердечно-сосудистой системы.

Протяженность сосудов в нашем организме составляет около 111 000 километров. С каждым ударом 60—80 граммов обогащенной кислородом крови под сильным напором попадает из правого желудочка сердца в аорту, самую крупную артерию нашего организма. Из левого желудочка кровь направляется в легочную артерию.

Сосудистую систему человеческого организма можно сравнить с двумя деревьями. Аорта – ствол первого дерева. Она разветвляется на множество артерий, которые в свою очередь делятся на более мелкие ветви, называемые артериолами. Они несут кровь капиллярам, которые снабжают кислородом и питательными веществами каждую клетку нашего организма. После передачи кислорода клеткам кровь вновь возвращается к сердцу через сеть венозных сосудов. По сосудам второго дерева, стволом которого является легочная артерия, венозная кровь поступает в легкие, где обогащается кислородом. По венам кровь насыщенная кислородом возвращается в сердце.

Чтобы продвигать кровь по разветвленной системе артерий и вен, необходимо затратить определенную энергию. Сила, воздействующая на стенки сосудов во время тока крови, и есть то, что, мы называем, давлением. Безусловно, сила артериального давления зависит от работы сердца, но не меньшую роль в регуляции давления играют и артериолы – мельчайшие артерии, а также тонус всех сосудов, адекватность их реакций на нервную стимуляцию и внешнюю температурную реакцию. Они способны расслабляться, если необходимо снизить давление крови, или сжиматься, если необходимо повысить его под действием импульсов, которые поступают по нервным волокнам к каждому сосуду.

Уровень артериального давления у различных людей варьируется и зависит от их активности. Например, сердцу нет необходимости работать быстро и сильно, когда вы отдыхаете. Если же вы выполняете физическую работу или занимаетесь спортом, требуются большие объемы крови для снабжения мышц кислородом, и артериальное давление начинает повышаться.

В другой ситуации, например, если вы резко подниметесь из горизонтального положения, организм ответит немедленным повышением давления, чтобы обеспечить устойчивое снабжение мозга кислородом. Кровеносные сосуды ног и брюшной полости сжимаются, и сердце начинает биться быстрее. Иногда, правда, возможна небольшая задержка такого ответа, и вы чувствуете легкое головокружение или слабость. Особенно часто это происходит с пожилыми людьми, чьи сосудистые рефлексы несколько замедленны. Это связано с неадекватной «работой» так называемой рефлекторной дуги. Нервный сигнал, проходящий по ней, может прерываться или на уровне головного мозга, или на уровне спинного мозга, или непосредственно в сосудах.

Некоторые люди могут чувствовать «помутнение» в голове или слабость, если долгое время находятся на ногах. Это связано с тем, что кровь накапливается в своеобразных кровяных депо – венах ног, и, в результате, в мозг поступает недостаточное количество кислорода.

В составе сердечно-сосудистой системы выделяют две составляющие части:

• собственно сердечно-сосудистая система – сердце и кровеносные сосуды, по которым циркулирует кровь;

• лимфатическая система, по сосудам которой течет лимфа.

Далее будем пользоваться более известной терминологией, а также кратко рассмотрим строение собственно сердечно-сосудистой и лимфатической системы, называя первую просто сердечно-сосудистой системой.

Основной функцией сердечно-сосудистой системы является перенос кислорода, питательных веществ, биологических активных соединений (гормонов и др.) к органам и тканям, с одной стороны, и удаление из них двуокиси углерода, продуктов жизнедеятельности и т. д. В зависимости от того, насколько быстро будут происходить эти процессы, настолько «организм будет здоровым или больным».

Сердечно-сосудистая система

В состав сердечно-сосудистой системы входит сердце и кровеносные сосуды.

Сердце – центральный орган кровеносной системы. Оно функционирует как «насос» и обеспечивает движение крови по сосудам, представляя собой полый мышечный орган.

Сердце располагается в грудной клетке. Относительно срединной линии оно находится на 2/3 левее, а на 1/3 – правее этой линии. Срединная линия человека – это воображаемая вертикальная линия, равномерно разделяющая тело человека по центру.

Стенка сердца состоит из трех слоев:

· наружного – эпикарда,

· среднего – миокарда (мышечной слой),

· внутреннего – эндокарда.

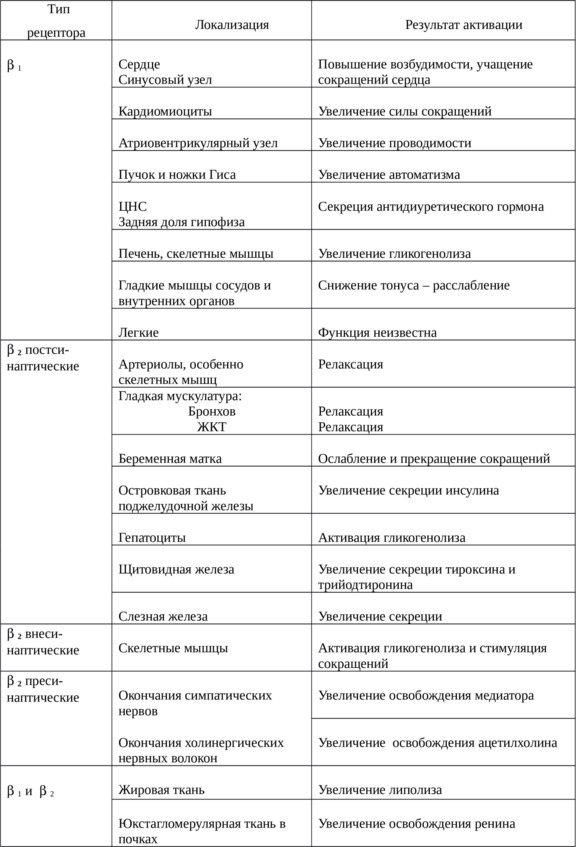

В сердце выделяют четыре камеры (рисунок 3):

· правое предсердие,

· правый желудочек,

· левое предсердие,

· левый желудочек.

Рисунок 3. Внешний вид сердца (Анатомия сердечно-сосудистой системы.)

В предсердиях собирается кровь от органов и тканей:

· в левое – от легких, обогащенная кислородом, поступает по легочной вене;

· в правое – от всех остальных, «бедная» кислородом и насыщенная углекислым газом, доставляется по нижней и верхней полым венам.

Из желудочков наоборот, кровь поступает к органам:

· из правого – к легким, где происходит обмен углекислого газа на кислород;

· из левого – к остальным.

Как видно на рисунке 3, предсердия располагаются выше желудочков. Внутри левое и правое предсердие, также как желудочки разделены перегородками – межпредсердной и межжелудочковой, соответственно. Между предсердиями и желудочками существуют отверстия, которые имеют клапаны, препятствующие току крови из желудочков обратно в предсердия. Между правым предсердием и правым желудочком расположен трикуспидальный или трехстворчатыйклапан (рисунок 4В.), а между левым предсердием и левым желудочком – двустворчатый или митральный клапан (рисунок 4Б). Трехстворчатый клапан состоит из трех створок, а двустворчатый – из двух.

Сразу отметим, что все сосуды, по которым кровь течет от сердца к органам, называются артериями, а от органов и тканей к сердцу – венами.

От сердца отходят две артерии:

· аорта – главная артерия;

· легочный ствол, который практически сразу делится на левую и правую легочные артерии.

Между левым желудочком и аортой находится аортальный клапан (рисунок 4А), а между правым предсердием и легочным стволом – легочной клапан (рисунок 4Г). Клапаны препятствуют току крови из сосудов обратно в сердце во время диастолы (времени расслабления сердечной мышцы).