Полная версия

Полная версияПсихологическое сопровождение поликультурного образования

Ш. Шварц, обобщая теоретико-методологический подход в изучении ценностей группового уровня, пишет: «Я рассматриваю культуру как латентную, гипотетическую переменную, которую мы можем измерить только через ее проявления. Лежащие под ними нормативные ценностные предпочтения влияют на эти проявления и сообщают им определенную степень согласованности» [30].

Это дает основания полагать, что «культура не локализована в умах и действиях отдельных людей… она вне индивида… связана с прессингом, которому подвержен индивид в силу того, что живет в определенной социальной системе» [30].

В психологических терминах этот культурный прессинг имеет отношение к стимулам («праймам»), с которыми человек встречается более или менее часто в своей повседневной жизни и на которых осознанно или неосознанно фокусируется его внимание. Повседневные стимулы, встречающиеся в обществе, могут привлекать внимание, например, в большей степени к индивиду или к группе, к материальным или духовным проблемам.

Ш. Шварц понимает культуру как то, что влияет на распределение индивидуальных убеждений, действий, целей и стилей мышления через прессинг и ожидания, с которыми сталкиваются люди. Это понимание дало возможность развивать строго технологический подход к пониманию ценностей.

Ш. Шварц вывел ценности культурного уровня из априорного теоретизирования о возможных социальных ответах на ключевые проблемы.

Первая проблема – это определение природы отношений и границ между личностью и группой. В какой степени люди автономны или принадлежат своей группе? Ш. Шварц обозначил полярные позиции на этом культурном измерении как автономия в противоположность принадлежности. В автономных культурах люди рассматриваются как независимые, имеющие границы существа. В людях в таких культурах поощряется взращивание и выражение собственных предпочтений, чувств, идей и способностей, а также поиск смысла своей собственной уникальности. Существует два типа автономии: интеллектуальная автономия поощряет индивидов независимо развивать свои собственные идеи и направления интеллектуального развития. Примерами значимых ценностей в таких культурах являются широта взглядов, любознательность, творчество. Аффективная автономия поощряет индивидов к поиску собственного эмоционально-положительного опыта. Значимые ценности здесь – это удовольствие, интересная и разнообразная жизнь.

В культурах с акцентом на принадлежность люди рассматриваются как сущности, включенные в коллективы. Смысл жизни видится в основном в социальных отношениях, в идентификации с группой, разделении ее образа жизни и стремлении к общим целям. Культуры, где ценится принадлежность, делают акцент на сохранении статус-кво и препятствовании действиям, которые могут нарушить внутригрупповую солидарность или традиционный порядок. Важные ценности в таких культурах – это социальный порядок, уважение традиций, безопасность, подчинение и мудрость.

Вторая социальная проблема – это обеспечение ответственного поведения, сохраняющего социальное устройство. Это означает, что люди должны быть включены в продуктивную работу, необходимую для поддержания общества, а не деструктивно соперничать или бездействовать. Людям нужно внушить необходимость думать о благополучии других, координироваться с ними и таким образом справляться со своей неминуемой взаимозависимостью. На полюсе решения, названном равноправием, есть стремление убедить людей признавать друг друга как морально равных, разделяющих общие человеческие интересы. Люди воспитываются так, чтобы усвоить обязательство сотрудничать и заботиться о благополучии других. Ожидается, что люди будут действовать в пользу других, и это будет их выбором. В ряду значимых ценностей в таких культурах – равенство, социальная справедливость, ответственность, помощь и честность.

Полярная альтернатива, обозначенная как культурная иерархия, основывается на иерархической системе предписанных ролей, для того чтобы обеспечить ответственное, продуктивное поведение. Неравное распределение власти, ролей и ресурсов не только определяется здесь как приемлемое, но и является желательным. Люди воспитываются так, чтобы воспринимать иерархическое распределение ролей как само собой разумеющееся, чтобы выполнять обязанности и правила, соответствующие их ролям, чтобы выказывать уважение вышестоящим и ожидать уважения от подчиненных. Ценности социальной власти, авторитета, повиновения и богатства очень важны в иерархических культурах.

Третья социальная проблема – это регуляция использования людьми человеческих и природных ресурсов. Культурный ответ на эту проблему, названный гармония, предполагает придание особого значения приспособлению к социальному и природному миру, желание ценить и принимать его, а не изменять, управлять или использовать. Важные ценности в культурах гармонии включают мирную жизнь, единство с природой, защиту окружающей среды и принятие своей судьбы. Мастерство – это полярный ответ культуры на эту проблему. Здесь поощряется активное самоутверждение для овладения, управления природной и социальной средой и ее изменения с целью достижения групповых или личных целей. Такие ценности, как честолюбие, успех, самодостаточность и компетенция, особенно важны в культурах мастерства [30].

Рис. 3. Ценности культурного уровня по Ш. Шварцу

Подводя итог обзору подхода Ш. Шварца к пониманию ценностей на индивидуальном и групповом уровне, необходимо отметить что, во-первых, его подход на современном этапе развития социально-психологического, кросс-культурного знания является наиболее полным в изучении такого феномена как ценностные ориентации. Во-вторых, его подход, доведенный до создания конкретных, валидных методик, обладает развивающим потенциалом, открывающим для исследователей пространство для творчества. Также особенным приоритетом его методология и методика выступает для ситуации именно кросс-культурных исследований, так как изначально строилась с учетом изучения различий между странами и народами.

Изучение идентичности в контексте психологии социального познания

Теоретико-методологическую основу модели психологического сопровождения поликультурного образования включает понятие структуры идентичности, или Культурного Я.

Социальная идентичность – это та часть Я-концепции, которая возникает из осознания своего членства в социальной группе (или группах) вместе с ценностным или эмоциональным значением, придаваемым этому членству [48].

Вопрос об изучении социальной идентичности рассматривался чуть ли не с зарождения социальной психологии. К ее изучению обращались такие исследователи, как У. Джемс в рамках концепции осмысления личностью своей самотождественности, собственных границ и места в мире. Именно У. Джемс ввел впервые такой разворот в осмыслении идентичности, как личностный и социальный аспект, в котором формируется множество «социальных Я» индивида.

Проблема идентичности рассматривалась в теории «зеркального Я» Ч. Кул и [35], а также в представлении о становлении личности во взаимодействии с другими Г. Мида [4], в теории социальной идентичности А. Тэшфела и теории самокатегоризации Дж. Тернера [48].

Г. М. Андреева, обсуждая концепции социального познания, пишет о том, что нужно исследовать, какие элементы единой картины мира воссоздает в своей познавательной деятельности человек [1]. Ее анализ теорий социального познания привел ее к утверждению, что сначала был анализ атрибутивных процессов, в которых преимущественно выявлялись механизмы построения образа другого человека. И вообще, вся традиция социальной психологии в изучении межличностного восприятия апеллировала к другому человеку. Переход исследований от изучения социального восприятия к социальному познанию означает, кроме всего прочего, расширение спектра социальных объектов как элементов социального мира. По аналитическим исследованиям Г. М. Андреевой в настоящее время развивающиеся социально-психологическое знание вообще и теория социальной идентичности в частности включают: образ Я, образ Другого, образ Группы, образ Времени, образ Среды, образы других, не столь поддающихся классификации социальных явлений и, наконец, образ Мира в целом [1].

Сама по себе проблема имеет солидную традицию изучения в социальной психологии. Корни такого изучения лежат глубоко в истории психологии. Родоначальником можно считать У. Джемса с его концепцией осмысления личностью своей самотождественности, своих границ и места в мире. У. Джемс показал, что человек думает о себе в двух плоскостях, откуда и два аспекта идентичности: в личном аспекте, что и создает личностную самотождественность, и в социальном аспекте, где формируется многообразие социальных Я индивида. К идее о двух аспектах осмысления личностью своих границ в мире обращались и Ч. Кул и (теория зеркального Я), и Г. Мид (становление личности во взаимодействии с другими), и Э. Эриксон, и другие. По сравнению с терминологией У. Джемса («два аспекта Я») в современной литературе проблема формулируется как проблема двух видов идентичности – личностной и социальной. Если личностная идентичность – это самоопределение в терминах физических, интеллектуальных и нравственных черт индивида, то социальная идентичность – самоопределение в терминах отнесения себя к определенной социальной группе (по Э. Эриксону – «ощущение внутренней согласованности», «поиск своего места в жизни»).

Если для выявления личностной идентичности необходимо описание так называемой «Я-концепции», то для выявления социальной идентичности необходимо исследование связей личности со своей группой. Р. Бернс дает такое определение «Я-концепции»: «Это совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженная с их оценкой». Описательную составляющую «Я-концепции» он называет «образом-Я» или «картиной-Я», что включает в себя отношение к себе, самооценку, принятие себя [5, с. 30]. Вместе с тем социальная идентичность – это в гораздо большей степени соотнесение Я с группой, не что иное, как способ организации для данного индивида его представлений о себе и о группе, к которой он принадлежит. Справедлива также и мысль о том, что социальная идентичность – это скорее то, что индивид делает с его позиции в социальной структуре, которая определяет его идентичность, чем то, что он думает о месте в этой структуре. Последнее замечание особенно важно в нашем контексте.

В рамках психологии социального познания прежде всего, конечно, рассматривается социальная идентичность, или образ социального Я, называемый «образ-Я в группе». Такой фокус идентичности выбран не случайно: давно установлен факт, что большинство людей, когда они говорят о себе, говорят о других в их жизни, о группах, к которым они принадлежат, о явлениях, которые особенно важны для их взглядов и понимания динамики социального окружения в целом [1].

Теоретико-методологическую основу изучению идентичности вообще и социальной идентичности в частности составляют положения интеракционистской парадигмы социальной психологии. Таким базовым исследователем можно назвать Г. Блумера (родился в 1900 г.). Г. Блумер – американский социолог и социальный психолог, ученик и последователь Дж. Мида, профессор социологии Чикагского (с 1947 г.) и Калифорнийского (с 1952 г.) университетов, основатель так называемой Чикагской школы символического интеракционизма, наиболее ортодоксально следующей идеям Дж. Мида. Основные работы Г. Блумера относятся к области методологических проблем исследования коммуникации и интеракции.

Он считал, что с точки зрения символического интеракционизма социальная организация является структурой, внутри которой действующие единицы развивают свои действия. Структурные характеристики, такие как «культура», «социальная система», «социальная стратификация» или «социальные роли», создают условия для их действия, но не детерминируют их действие. Люди – т. е. действующие единицы – не действуют в отношении культуры, социальной структуры и т. д.; они действуют в отношении ситуаций. Социальная организация входит в действие лишь в той мере, в какой она создает ситуации, в которых люди действуют, в какой она поставляет наборы символов, которые люди используют в интерпретации ситуаций. Эти две формы влияния социальной организации важны. В утвердившихся, стабилизированных обществах, таких как изолированные примитивные племена или крестьянские общины, это влияние, безусловно, глубоко [7].

Он полагал также, что социологические концепции не рассматривают социальные действия индивидов в человеческом обществе как конструируемые ими при помощи процесса интерпретации. Вместо этого действие рассматривается как продукт факторов, которые воздействуют на индивидов и действуют через них. Если уделяется место «интерпретации», то интерпретация рассматривается лишь как выражение других факторов (таких как мотивы), которые предшествуют действию, и, следовательно, интерпретация исчезает как самостоятельный фактор. Таким образом, социальное действие людей рассматривается как внешний поток или выражение воздействующих на них сил, а не как акты, которые строятся людьми при помощи интерпретации ими тех ситуаций, в которые они попадают [7].

Своеобразным пионером в области изучения идентичности и особенно ее социального аспекта можно считать М. Куна (1911–1963 гг.) – американского социолога и социального психолога, профессора социологии Айовского университета, основателя так называемой Айовской школы символического интеракционизма, которая характеризуется попытками модифицировать отдельные положения Дж. Мида в духе неопозитивизма. Основные работы посвящены исследованию социальных установок, проблемам роли и референтной группы. Можно назвать также Т. Макпартленда (род. в 1918 г.) – американского социолога и социального психолога, который работал вместе с М. Куном в Айовском университете, с 1966 г. – профессор социологии и антропологии Сент-луисского университета [10].

Два исследователя в общем-то открыли перспективное направление, посвященное исследованию установок личности на себя [42].

Основным вопросом, который запустил процесс творческого поиска, явилось предположение о том, что «человеческое поведение организовано и направлено, и если, как мы предполагаем, основой организации и направленности являются имеющиеся у индивида установки на самое себя, то для социальной психологии должно быть чрезвычайно важным иметь возможность определять и измерять эти установки индивида на себя» [42].

М. Кун и Т. Макпартленд рассуждали о том, что, прежде всего для создания методики изучения идентичности необходимо решить вопрос о его допустимости. Будут ли люди давать исследователям такие формулировки, которые бы достаточно операционально определяли их «личностное Я» и поэтому непосредственно свидетельствовали об организации и направленности поведения личности? Или они будут склонны скрывать значимые элементы установок на себя за безобидными и общепринятыми высказываниями?

В итоге возникла анкета «Тест 20 высказываний», которая содержала следующую инструкцию:

«Ниже на странице Вы видите 20 пронумерованных пустых линеек. Будьте добры написать на каждой из них ответ на простой вопрос "Кто я?" Напишите просто 20 различных ответов на этот вопрос. Отвечайте так, как будто Вы отвечаете самому себе, а не кому-то другому. Располагайте ответы в том порядке, в котором они приходят Вам в голову. Не заботьтесь об их логичности или важности. Пишите быстро, поскольку Ваше время ограничено» [42]. Этот тест был предложен 288 студентам университета штата Айова. Он предъявлялся во время регулярных занятий для посещающих вводный курс на факультете социологии и антропологии в различное время в течение весны 1952 г. В некоторых группах инструкция давалась устно, а не письменно. Во всех случаях студентам на выполнение теста давалось 12 минут. Студенты были наивными испытуемыми в том смысле, что они не получали никаких инструкций о том, изучению каких вопросов это исследование было посвящено. Обработка ответов осуществлялась методом контент-анализа. Все ответы были отнесены к одной из двух категорий: объективное или субъективное упоминание. Эти содержательные категории различали, с одной стороны, отнесение себя к группе или классу, чьи границы и условия членства знают все, т. е. конвенциональное, объективное упоминание, а с другой стороны, характеристики себя, которые связаны с группами, классами, чертами, состояниями или любыми другими моментами, которые для их выяснения либо требуют указания самого респондента, либо для этого необходимо соотнесение его с другими людьми, т. е. субъективное упоминание.

Когда содержание ответов было распределено по категориям, выявился целый ряд очень интересных и полезных данных.

Во-первых, порядок ответов, даваемых респондентами, свидетельствовал о том, что они склонны исчерпывать весь запас своих объективных характеристик прежде, чем будут использованы субъективные характеристики (если вообще будут), а также если они все-таки обращаются к субъективным характеристикам, то респонденты склонны больше не возвращаться к объективным. Это порядок ответов сохранялся практически без изменения независимо от того, назвал ли респондент 19 объективных характеристик или только одну.

Во-вторых, количество объективных характеристик, даваемых себе респондентом, варьировало от 20 до 0. Точно так же варьировало количество субъективных характеристик. Тем не менее количество объективных и субъективных характеристик, даваемых каждым респондентом, не являлось простым арифметическим соотношением (т. е. количество объективных характеристик плюс количество субъективных характеристик не равнялось двадцати). Это было связано с тем, что многие респонденты указывали меньше, чем 20 характеристик. Например, респондент мог дать десять объективных высказываний, а остальное место оставить пустым, в то время как другой мог написать две объективные характеристики, двенадцать субъективных, а дальше оставить шесть пустых мест.

При анализе, на котором базируется данное сообщение, все объективные высказывания были отнесены к одной группе, в то время как все «не-ответы» и субъективные утверждения попали в другую группу. Индивидуальным «локусным баллом» было названо просто количество объективных характеристик, указанных данным респондентом при работе с тестом «двадцати высказываний».

Данные, полученные благодаря «Тесту 20 высказываний», подтверждают следующие эмпирически проверенные положения, которые, на наш взгляд, имеют немалое теоретическое значение:

Объективный (более непосредственно социально связанный) компонент «Я-концепции» является ее более выраженным компонентом. Говоря иначе, объективные социально подкрепляемые установки находятся наверху иерархии установок на себя; 2) люди довольно существенно различаются по количеству субъективных и объективных компонентов, содержащихся в «Я-концепции». Именно эти данные нашего эмпирического исследования позволили сделать огромный шаг вперед по сравнению с чисто дедуктивными и более или менее умозрительными формулировками Дж. Мида. Говоря языком этого теста, люди имеют локусные баллы от 0 до 20. Переменная, получаемая нами, может быть связана с широким кругом других установок и форм поведения.

На тот момент, в далеких 1960-х, это была первая (и только частично завершенная) попытка создать личностный тест, соответствующий допущениям и полученным данным социальной науки. Согласно социальной науке, люди организуют и направляют свое поведение в соответствии с их субъективно определяемыми идентификациями.

Последние, в свою очередь, рассматриваются как интериоризация занимаемых ими объективных социальных статусов, но для предсказания поведения индивида нам необходимо знать его субъективное определение своей идентичности.

Разработанная М. Куном и Т. Макпартлендом методологическая концепция изучения социальных основ идентичности запустила создание целой серии методических средств, адаптированных к конкретным задачам исследования.

Представляет интерес адаптация исследования установок личности на себя, предложенная Т. В. Румянцевой. Она предложила более расширенное понимание социальной идентичности, что нашло свое отражение и в методологии.

Т. В. Румянцева приводит положения, выдвинутые Дж. Мидом, согласно которым, есть два типа идентичности: неосознаваемая и осознаваемая, которые демонстрируют переход от неосознанно принятых норм, ролей и привычек другого человека к осмысленному отношению к себе и своему поведению [19]. Также переход от неосознаваемой к осознаваемой идентичности возможен только при наличии рефлексии. Человек осознает свою идентичность, размышляя о себе с помощью приобретенного в социальном взаимодействии языка (при помощи категорий, выработанных в языке).

Идентичность для человека выполняет ряд функций: ориентационную, структурную, целевую, экзистенциальную. Она функционально придает целостность, непрерывность и определенность личности, обеспечивает сходство с одними людьми и категориями и отличия от других, лежит в основе регуляции поведения в соответствующих условиях.

Идентичность является сложным личностным образованием, имеющим многоуровневую структуру, включая в себя различные виды, компоненты и показатели идентичности.

Данные положения позволили Т. В. Румянцевой сформулировать шкалу анализа идентификационных характеристик в виде семи категорий идентичности:

• социальное Я;

• коммуникативное Я;

• физическое Я;

• материальное Я;

• деятельное Я;

• рефлексивное Я;

• перспективное Я.

И в качестве самостоятельных компонентов выступают: проблемная и ситуативная идентичность.

Предложенная Т. В. Румянцевой адаптация методики, связанная с формулированием ряда категорий, предполагает выделение этих категорий с последующим их обоснованием.

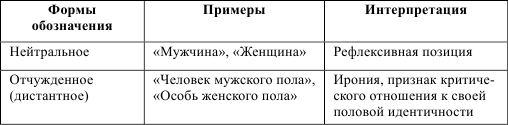

Таблица 5

Примеры формы прямого обозначения пола по анализу Т. В. Румянцевой [19]

Т. В. Румянцева также рассматривает возможность оценивать процесс идентичности с точки зрения самооценки индивида, а также в сопоставлении самооценки и результатов категоризации.

Подводя итог обзору теоретико-методологических подходов к изучению социальной идентичности, мы выявили, что частично один из выходов того методологического тупика в изучении социального аспекта в изучении идентичности, который выделили последователи интеракционистской парадигмы, преодолелся опытом изучения ценностных ориентаций личности, как более расширенных установок личности на себя.

Обсуждение модели психологического сопровождения поликультурного образования предполагает введение такого уровня среды, как ее организационная структура.

Ф. Тромпенаарс и Ч. Хампден-Тёрнер выделили три аспекта организационной структуры:

1. Общий характер отношений между сотрудником и организацией.

2. Вертикальная система полномочий.

3. Мнение сотрудников об организации, ее предназначении и перспективных целях.

Рис. 4. Типы корпоративных культур Ф. Тромпенаарс и Ч. Хампден-Тёрнер

Авторы так объясняют данную типологию:

• Тип Семья – поддерживает созависимые отношения и высокую иерархичность.

• Эйфелева Башня – предполагает ролевые отношения с возможной сменой ролей с начальника на подчиненного и наоборот.

• Самонаводящаяся Ракета – ориентирована на задачи и эффективная в ситуации неопределенности.

• Инкубатор – предполагает высокую ценность самореализации людей.

Авторы, комментируя сформулированную типологию, утверждают, что наиболее успешным является сочетание всех 4 типов [14].

Трудовые ценности, мотивация деятельности, лидерство и стили управления в поликультурной образовательной среде

Трудовые ценности в деятельности можно рассматривать, с одной стороны, с точки зрения доминирующих культурных (национальных) ценностей и узкоорганизационных (корпоративных) ценностей, с другой стороны.

Трудовые ценности могут рассматриваться с опорой на измерение культур Г. Ховстеде, особенно с точки зрения преломления его к анализу в системе образования. Параметр «индивидуализм-коллективизм» можно раскрыть в отношениях к процессу и результату труда. Для коллективистических организаций в трудовой деятельности важнее процесс деятельности, внутри которого складывается, формируется определенный тип отношений, а в индивидуалистических организациях – более важным становится результат деятельности и отношения важны лишь постольку, поскольку они работают на цель. Параметр «избегание неопределенности» регламентирует такую важную трудовую ценность как меньшая (высокое избегание неопределенности) или большая (низкое избегание неопределенности) склонности к риску. «Дистанция власти» как параметр описывает опору на такую ценность как распределение ответственности за принятие решений, соответственно, при высокой дистанции власти решения принимает единолично руководитель, в то время как при низкой дистанции власти – принятие решения распределяется между всеми участниками проекта.