Полная версия

Полная версияПсихологическое сопровождение поликультурного образования

Другие исследователи выделяли и другие культурные синдромы или измерения. Например, выявлено, что чем более сложной является культура, тем более внимательно люди в ней относятся ко времени. Представления о времени различны в разных типах культур: на Западе время понимается как линейный вектор от прошлого через настоящее к будущему. Во многих культурах Востока время рассматривается как непрерывность повторяющихся циклов в природе и человеческой жизни. В западных культурах принято делать одно дело в единицу времени и разговоры вести последовательно, а не одновременно. В других культурах приемлемо вести разговоры одновременно с несколькими людьми. Также культуры отличаются специфичностью или диффузностью социальных ролей. Чем более сложной считается культура, тем более специфичны в ней роли, в менее сложных культурах роли более диффузны, размыты.

Измерение поленезависимость означает способность человека выделить стимул из окружающей среды – например, поленезависимые охотники способны увидеть коричневого по окраске зверя в среде того же цвета. Полезависимость означает, что люди подвержены сильному влиянию среды, которая формирует перцептивные навыки, в результате чего им трудно выделить стимул из контекста. Считается, что в охотничьих и собирательских культурах люди больше поленезависимы, а в земледельческих – полезависимы [34].

Выделяют также измерения открытость и закрытость. В «закрытых» культурах люди должны вести себя в соответствии с групповыми нормами, и нарушение норм строго карается. В «открытых» культурах наблюдается большая терпимость к отклонению поведения индивидов от общепринятых норм. Интересным является то, что представители «закрытых» культур недопустимость ненормативного поведения компенсируют уходом в «нереальное» поведение в мир искусства, музыки, фантазий, анекдотического восприятия и осмысления жизни. В «открытых» культурах такой способ компенсации встречается реже.

Н. М. Лебедева утверждает, что в качестве возможного источника «закрытости» некоторые авторы считают культурную гомогенность, а «открытость», возможно, связана с культурной неоднородностью или многокультурностью [14, с. 60]. Это предположение исходит из того, что данное измерение считается очень близким к измерению Г. Хофстеда – «избегание неопределенности» [36], согласно которому культуры, например, Японии и Греции, где этот показатель высокий, характеризуются большей степенью однородности, чем культуры Гонконга и Таиланда, где он низок.

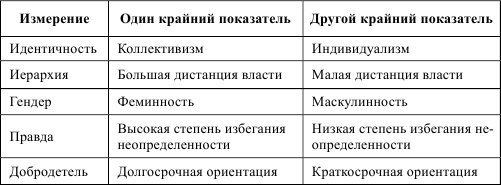

В 1980 г. вышла книга Г. Хофстеда «Влияние культуры: международные различия трудовых ценностей» [36], в которой были описаны результаты исследования и 5 классических культурных измерений, полученных с помощью разработанной им методики.

В методике рассчитывались индексы пяти культурных измерений: индивидуализм; дистанция власти; избегание неопределенности; маскулинность; долгосрочная ориентация (первоначально этот показатель называли «конфуцианским динамизмом»). Каждая из исследованных стран получает оценки по этим пяти измерениям, которые варьируют в интервале от 0 до 100. Данные измерения были получены путем факторного анализа анкетных данных и, соответственно, по своей сути являются биполярными конструктами:

• индивидуализм – коллективизм (individualism-collectivism);

• большая дистанция власти – малая дистанция власти (power distance);

• высокий уровень избегания неопределенности – низкий уровень избегания неопределенности (uncertainty avoidance);

• маскулинность – фемининность (masculinity-femininity);

• долгосрочная временная ориентация – краткосрочная временная ориентация.

Рассмотрим кратко психологический смысл данных культурных измерений.

По мнению Г. Ховстеде, каждая культура сталкивается с 5 одинаковыми проблемами организации общества:

1. Идентичность, то есть отношения между индивидом и группой. То есть от индивидуального самоопределения к групповому самоопределению. Один из тезисов, озвученный Г. Ховстеде, что коллективизм может быть рассмотрен как способ адаптации людей к бедности и ограниченности ресурсов, а индивидуализм – к богатству и материальному изобилию.

2. Иерархия – допустимая степень неравенства между людьми, принятая в обществе, предполагающая либо большую дистанцию власти, либо маленькую.

3. Гендер – распределение гендерных ролей и управление агрессией, при котором феминность предполагает равное распределение гендерных ролей, а маскулинность – неравное.

4. Правда – о том, как культура справляется с непредсказуемым или неоднозначным.

5. Добродетель – о выборе между пользой для будущего и пользой для настоящего, выраженная в долгосрочной и краткосрочной ориентациях в жизни.

Таблица 1

Ценностные измерения по Г. Ховстеде

Ниже мы прокомментируем содержание таблицы:

• Идентичность. Общества, разделяющие ценность индивидуализма, ориентированы на задачу, поведение определяется мотивацией на достижение и отношение к своим и чужим по одной шкале ценностей. В то время как коллективистические общества ориентируются на взаимоотношения с людьми, в которых поведение определяется принадлежностью к группе и отношение к своим-чужим различно. На уровне образовательной и общественной сфер, коллективизм проявляется в представлении о том, что главное – это гармония и порядок, что отношения важнее каких-то конкретных рабочих задач, что дети учатся думать в терминах «мы», в то время как индивидуалистические ценности предполагают, что главное в жизни – это индивидуальное развитие каждого человека, что задачи важнее отношений и что нужно учиться думать в терминах «я».

Иными словами, для индивидуалистично-ориентированных культур Г. Ховстеде выделяет следующие семь ключевых тезисов:

1. Честные люди говорят то, что думают.

2. Предпочтение низко-контекстуальной коммуникации (недвусмысленной и откровенной).

3. Дело важнее отношений.

4. Все равны в правах и перед лицом закона.

5. Нарушение чужого права владения приводит к возникновению чувства вины и потере самоуважения.

6. Каждому полагается иметь свое собственное мнение по любому вопросу.

7. Отношения между работниками и работодателями, детьми и родителями – это соглашение, основанное на взаимовыгодных условиях.

Для коллективистически-ориентированных людей:

1. Люди внутри одной группы (организации, большой семьи) очень близки, а люди вне группы от них далеки.

2. Всегда необходимо поддерживать гармонию и избегать прямых столкновений.

3. Отношения важнее имеющегося дела: много времени затрачивается на церемонию приветствия и прощания.

4. Законы, права и мнения определяются группой.

5. Нарушение чужого права владения приводит к чувству стыда и потере доброго имени всей группы.

6. Взаимоотношения работодателя и работника основываются на морально-нравственных началах, как семейная связь.

7. Устное общение характеризуется неточностью стиля выражений. Сдержанное и осторожное невербальное поведение (тон, паузы) очень значимо. Говорящий подстраивается под собеседника.

• Иерархия. Сообщества, придерживающиеся позиции низкой дистанции власти, считают, что власть компетентна, каждый сам отвечает за результаты, члены сообщества разделяют представление о том, что существует равенство в статусе и вышестоящие легко доступны. В то время как при высокой дистанции власти наблюдается ярко выраженное неравенство в статусах, вышестоящие недоступны.

Параметр иерархия имеет достаточно яркие проявления в сфере образования, в семейной сфере и в обществе в целом. При низкой дистанции власти дети взаимодействуют с более старшим поколением (родителями, учителями и т. д.) как с равными себе партнерами по общению. Учитель выступает в роли эксперта, и вообще, учебное взаимодействие становится взаимным обогащением и обучением. В то время как при высокой дистанции власти в обществе формируется и поддерживается установка, при которой дети почитают родителей, учителей и т. д. На уровне учебного взаимодействия инициатива в основном принадлежит учителю, который выступает в роли всезнающего мэтра, мудреца.

Иными словами, для высокодистантных культур Г. Ховстеде выделяет следующие семь ключевых тезисов:

1. Кто сильнее, тот и прав. Власть – это благо.

2. Власть, статус и привилегии существуют вместе.

3. Менее влиятельные люди зависимы от более влиятельных.

4. Распространена централизация.

5. Подчиненные и дети ожидают инструкций. Они не станут говорить, пока их не попросят.

6. Идеальный образ начальника – милостивый диктатор или «добрый отец».

7. Стиль общения официальный и подчеркивает иерархическое положение.

Для низкодистантных культур Г. Ховстеде выделяет следующие семь ключевых тезисов:

1. Неравенства среди людей должны быть сведены к минимуму. К привилегиям и статусным атрибутам относятся с неодобрением.

2. Существует, и должна существовать взаимозависимость между менее влиятельными и более влиятельными людьми.

3. Иерархия в организациях – это лишь неравенство ролей, установленное для удобства.

4. Распространена децентрализация.

5. С подчиненными и детьми советуются.

6. Каждый в любой момент может начать разговор.

7. Влиятельные люди пытаются показаться менее влиятельными, чем на самом деле.

Для фемининных культур Г. Ховстеде выделяет следующие семь ключевых тезисов:

1. В обществе господствуют ценности заботы о слабых и сохранения (например, охрана окружающей среды).

2. Маленькое и медленное – прекрасно.

3. И мужчинам и женщинам одинаково следует быть скромными и чуткими, говорить тихо и вкрадчиво.

4. Представители этой культуры преуменьшают значение необыкновенных достижений и личностей.

5. Конфликты разрешаются путем компромиссов и переговоров.

6. Огромное значение уделяется равенству, сплоченности и качеству трудовой жизни.

7. Общество предоставляет значительную свободу выбора и действий.

• Гендер. При высоком значении маскулинности характерны целеустремленность, рациональность, забота о себе, в то время как при высоком значении фемининности характерны ситуативность, эмоциональность, забота о других. В образовательной и общественной сферах, фемининность характеризуется представлениями о том, что средний человек – это нормально, что детей нужно учить избегать агрессии, что важнее всего – это отношения друг с другом. В то время как маскулинность проявляется в таких представлениях, что детская агрессия одобряется, что в норме почитается лучший блестящий ученик, студент и т. д., что важнее всего карьера и достижения.

Иными словами, для маскулинных культур Г. Ховстеде выделяет следующие семь ключевых тезисов:

1. Материальный успех и прогресс – господствующие ценности.

2. Все, что больше и быстрее, – лучше.

3. Мужчины напористы, честолюбивы, крепки и выносливы. Женщины угодливы и мягки. Привлекательные женщины могут использовать свою красоту как оружие в социальном соревновании.

4. Люди этой культуры восхищаются необыкновенными достижениями или людьми.

5. Неудача (в школе, на работе, в спорте, где-либо) приравнивается к катастрофе.

6. Конфликты разрешаются в спорах или драках.

7. Лучший учащийся, лучший рабочий, лучший управляющий задают критерии.

• Правда. При высокой степени избегании неопределенности, предполагающем, что главное – это сохранить то, что есть, предполагается, что существует нетерпимость к разночтениям, разногласиям, что происходит достаточно серьезное сопротивление личным и общественным изменениям. В то время как при низкой степени избегания неопределенности, характеризующейся позицией добиться того, чего нет, проявляются такие установки, как терпимость к разногласиям, стремление к изменениям и т. д. В сфере образования и общества, низкая степень избегания неопределенности проявляется в том, что ученики чувствуют себя комфортно при неструктурированном обучении, что новое, неизвестное – любопытно, что находчивость ученика лучше, чем исполнительность. В то время как при высокой степени избегания неопределенности, ученики чувствуют себя более комфортно при структурированном обучении, что новое, отличное от старого, опасно и следует этого избегать, что исполнительность ученика важнее его находчивости.

Иными словами, для культур высокой степени избегания неопределенности Г. Ховстеде выделяет следующие семь ключевых тезисов:

1. Все, что по-другому, несет в себе опасность.

2. Знакомый риск принимается, а неясные ситуации и неопределенность пугают.

3. Правила важны, даже если эти правила никогда не работают.

4. Существуют строгие запреты на то, что касается грязного, неправильного и неприличного.

5. Время – деньги.

6. «Правда одна и она наша».

7. В обществе ценятся специалисты и специализация.

Иными словами, для культур низкой степени избегания неопределенности Г. Ховстеде выделяет следующие семь ключевых тезисов:

1. Все, что по-другому, вызывает любопытство.

2. Незнакомый риск и неясные ситуации не вызывают никаких неудобств.

3. Из правил следует оставить лишь те, которые абсолютно необходимы.

4. Агрессию и эмоции следует скрывать.

5. Леность приятна, усердие в работе ценится только при высокой необходимости.

6. Необычные и новаторские мысли и поведение допускаются.

7. Специалисты широкого профиля ценятся.

• Добродетель. При долгосрочной ориентации разделяются представления о том, что трудолюбие – это хорошо, что приветствуется бережливость и накопительство, что важны как прошлые, так и будущие поколения. Представители этой культуры воспринимают жизнь как длительное, неограниченное время, они считают важным вести добродетельную жизнь, они не снимают ответственности за свои поступки. В то время как при краткосрочной ориентации разделяются представления о том, что нельзя никогда терять лицо, нельзя портить репутацию, традиции надо уважать, личная стабильность ценится очень высоко. Представители культуры краткосрочной ориентации живут настоящим моментом, значимость традиций не подвергается сомнениям [37].

Иными словами, для культур долгосрочной ориентации Г. Ховстеде выделяет следующие семь ключевых тезисов:

1. Трудолюбие – это хорошо.

2. Бережливость и накопительство приветствуются.

3. Никогда не сдаваться, даже если результаты разочаровывают.

4. Люди могут посвящать свои жизни возвышенным и далеким идеалам.

5. Традиции могут быть вписаны в контекст современности.

6. Достижение цели может быть важнее сохранения хорошей репутации.

7. Прошлые и будущие поколения важны.

Иными словами, для культур краткосрочной ориентации Г. Ховстеде выделяет следующие семь ключевых тезисов:

1. Никогда не «терять лицо», не портить репутацию.

2. Общество требует стараться во всем быть не хуже других, не отставать от знакомых, даже если это означает сорить деньгами.

3. Требуются быстрые результаты.

4. Традиции надо уважать.

5. Запросам общества (например, обмен подарками) соответствуют, независимо от затрат.

6. Личностная стабильность высоко ценится.

7. Накопление денег непопулярно, поэтому мало денег для инвестиций.

Подход Г. Ховстеде представляется весьма удобным для организации психологического сопровождения поликультурного образования. Авторы учебного пособия «Работа психолога в многонациональной школе» подробно описывают возможности подхода Г. Ховтседе в контексте поликультурной образовательной среды [28].

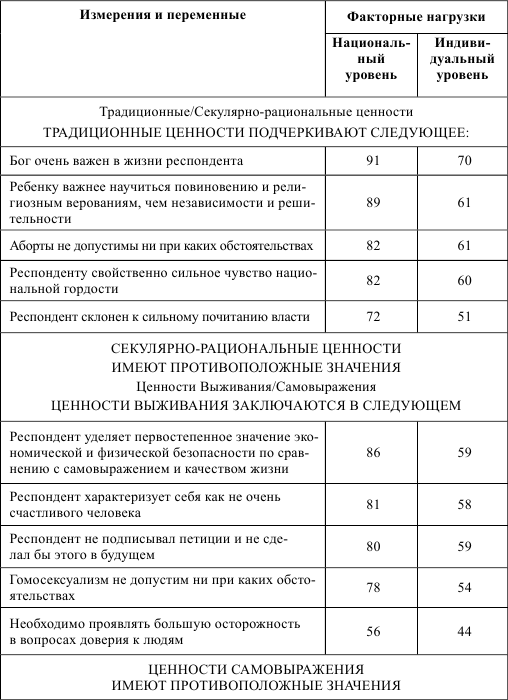

Американский социолог Р. Инглхарт инициировал мировые исследования ценностей (World Values Survey), которые проводятся около 30 лет и ныне охватывают 75 стран, где проживает 85 % населения Земли [39].

Таблица 2

Переменные, характеризующие два измерения кросс-культурных различий [40]

Источник: Национальный и индивидуальный уровень 65 обществ, исследованных в 1990–1991 и 1995–1998 гг. в World Values Survey [11, с. 11–12].

Как мы видим в таблице, измерение «Традиционные – Секулярно-рациональные ценности» указывает на различия между обществами, в которых религия имеет очень большую ценность, и теми, где это не так, при этом такие общественные явления, как уважение власти, религии, родины и семьи, тесно взаимосвязаны. Высокое значение института семьи – это главная тема: в традиционных обществах основная цель в жизни достичь того, чтобы родители тобою гордились, человек должен всегда любить и уважать своих родителей, вне зависимости от их поведения.

Исследования показывают, что выделенные ценности выявляют межпоколенное смещение акцента с экономической и физической безопасности на самовыражение, субъективное благополучие и вопросы качества жизни [41, 38, 39]. Такие культурные изменения обнаружены во всех развитых индустриальных обществах; это появляется у поколений, выросших в условиях, где выживание считается само собой разумеющимся. Эти ценности связаны с возрастанием акцента на защите окружающей среды, женском движении и требованиях участия в принятии экономических и политических решений.

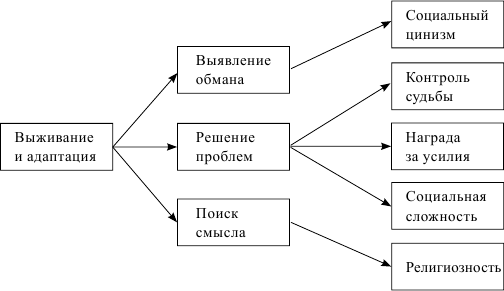

М. Бонд и К. Леунг вводят понятие «социальных аксиом» как «генерализованных верований о себе, социальной и физической среде, духовном мире, высказанных в форме утверждений об отношениях между реально существующими фактами или идеями» [43, с. 289].

Социальные аксиомы также отличаются от норм, или нормативных верований, которые имеют характер предписания и принимают следующую форму: «А должен сделать X», где А – личность, X – акт.

Верования включают в себя четыре функции, направленные на выживание и адаптацию человека. Социальные аксиомы «облегчают достижение цели (инструментальная функция), помогают людям сохранять самооценку (функция защиты своего эго), служат выражению человеческих ценностей (функция выражения ценностей) и оказывают помощь людям в понимании мира (познавательная функция)» [43, с. 288]. Если обобщить эти функции, то социальные аксиомы можно рассматривать как фундаментальные психологические конструкты.

Так было собрано около 3000 утверждений, которые затем были объединены в четыре категории:

• психологические атрибуции: аксиомы относительно характеристик или направленности личности;

• ориентации в социальном мире: аксиомы относительно социальных характеристик групп, организаций и обществ;

• социальное взаимодействие: аксиомы относительно того, как люди взаимодействуют друг с другом;

• окружающая среда: аксиомы относительно особенностей окружающей среды, имеющие выход на социальное поведение.

Рис. 1. Универсальная модель социальных аксиом М. Бонда и К. Леунга [43]

Фиске выделил элементарные формы социального поведения:

1. Совместное распределение благ (communal sharing) – такая форма социального взаимодействия, которая присутствует в семьях во всех культурах. Основной тезис, характеризующий данную форму, – совместное использование ресурсов всеми, кто принадлежит к данной группе в соответствии с потребностями каждого.

2. Распределение благ в соответствии с властными полномочиями (authority ranking) – такая форма поведения людей, которая ориентирована на социальный статус каждого человека и данный статус определяет долю ресурса, который приходится на каждого конкретного члена общества. Основной тезис данной формы заключается в чувствительности к рангам и иерархии в обществе.

3. Распределение на основе равенства (equality matching) – распределение ресурсов на основе взаимности: то есть поровну. Основной тезис этой формы состоит в равенстве и совместном владении ресурсами.

4. Рыночное распределение (market pricing) – получение чего-то в обмен на что-то, причем обмену подлежат все возможные ресурсы. Основной тезис данной формы – чем больше вы вкладываете, тем больше получаете.

5. Анализ отдельных подходов к измерению ценностей показывает, с одной стороны, большой потенциал для кросс-культурных исследований, с другой стороны, в указанных выше подходах не предусмотрен индивидуальный уровень анализа ценностей. Ниже мы рассмотрим подход Ш. Шварца для анализа культурного и индивидуального уровня ценностей.

В своем подходе изучения именно индивидуального уровня ценностей, Ш. Шварц исходит из идеи, что: «главный содержательный аспект, отделяющий ценности друг от друга, – это тип мотивации, в ко – тором они отражаются» [44, 45, 22].

Ш. Шварц постулировал, что все индивидуальные ценности основываются на базовых условиях человеческого существования (одном или более): а) потребности организма, б) стремление к социальным взаимодействиям и в) потребность в принадлежности к группе.

Ниже мы представим обобщение в понимании индивидуальных ценностей Ш. Шварца с точки зрения именно мотивационной цели.

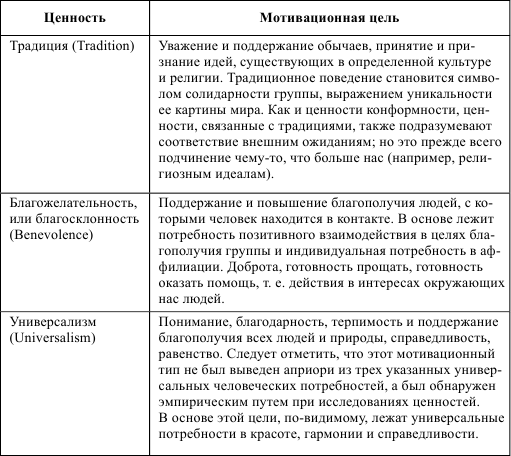

Таблица 3

Индивидуальные ценности с точки зрения их мотивационных целей по Ш. Шварцу

Сгруппированные в таблице ценности и мотивации позволяют очень удобно рассматривать данную модель.

Впоследствии Ш. Шварц совместно с В. Билски предложили следующую типологию противоречий между ценностями [46]:

1. Ценности Сохранения (Conservation): Безопасность, Конформность, Традиция противоречат ценностям Открытости изменениям (Openness to Change): Стимуляция, Самостоятельность. Здесь налицо явная оппозиция между ценностью автономии взглядов и действий индивида и ценностью сохранения традиций, поддержания стабильности общества.

2. Ценности Самопреодоления или Выхода за пределы Я (Self-Transcendence): Универсализм, Благожелательность противоречат ценностям Самоутверждения (Self-Enhancement): Власть, Достижение, Гедонизм. Здесь также налицо явная оппозиция между заботой о благе других и стремлением к доминированию над другими.

Общая динамическая структура отношений между типами ценностей представлена на рисунке.

Рис. 2. Динамическая структура соотношений между ценностями по Ш. Шварцу

Данная мотивационная структура отношений представляется очень удобной для анализа индивидуальных ценностей в ситуации именно межгруппового сравнения в случае, если нет возможности применить культурный вариант опросника при анализе данных.

Помимо описанных выше, Ш. Шварц и В. Билски предложили еще одно деление ценностей на две большие группы:

1. Ценности, выражающие интересы индивида. Им соответствуют следующие мотивационные блоки: Власть, Достижение, Гедонизм, Стимуляция, Самостоятельность.

2. Ценности, выражающие интересы группы. К ним принадлежат такие мотивационные блоки, как Благожелательность, Традиция, Конформность.

Развивая возможности опросника индивидуальных ценностей, группа исследователей, сотрудников лаборатории НИУ ВШЭ под руководством Ш. Шварца, развила идею ценностей индивидуального уровня и расширила их с 10 до 19 категорий [31].

19 ценностей соответствуют функциональным требованиям, выработанным Ш. Шварцем [47, 45] для базовых ценностей. Они фокусируются на: а) личной или социальной выгоде от результата, б) росте и саморазвитии или избегании тревожности и защите, в) открытости к изменениям или сохранении статус-кво, г) направленности на собственное благо или благо других [31].

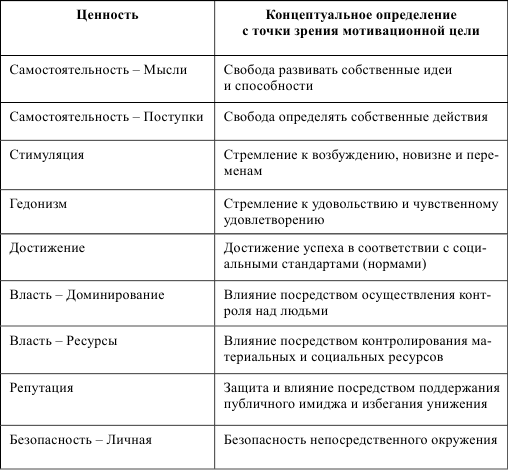

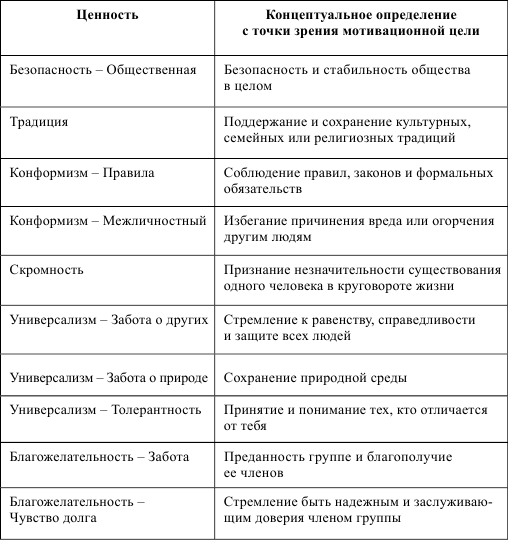

Таблица 4

19 ценностей уточненной теории, определенной в терминах своей мотивационной цели

Авторами был изменен также и дизайн исследования, теперь версии опросника разделились на мужскую и женскую части.

Однако, как сказано авторами расширенной модели изучения индивидуальных ценностей, если для задач исследования необходимо исходить из анализа 10 ценностей – в этом нет грубой ошибки.

Как известно, Ш. Шварц ввел также и анализ ценностей на культурном уровне.

В анализе ценностей Ш. Шварц выявил, что преобладающие ценностные установки в обществе составляют основную характеристику культуры [36, 41, 44, 49, 50]. Эти ценностные установки выражают понятия о том, что хорошо и желательно, т. е. о культурных идеалах. Обширный комплекс значений, убеждений, обычаев, символов, норм и ценностей, которые превалируют у людей в обществе, – это проявления лежащей в их основе культуры.