Полная версия

Полная версияКонцепции власти в средневековой Руси XIV-XVI вв.

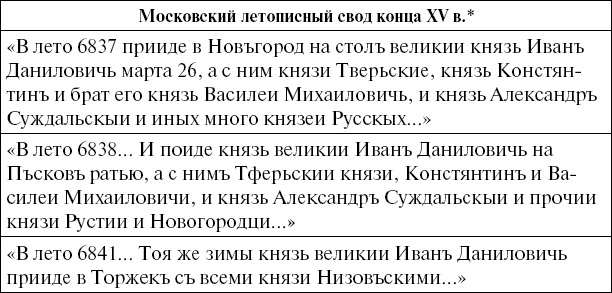

Московский книжник в конце XV в. выделяет совместные действия Ивана Калиты и князей Северо-Восточной Руси (в том числе тверских и суздальских) и, соответственно, главенствующее положение среди них московского князя (табл. 4). Это подчеркнуто в сообщениях, посвященных военным походам. Летописец делает акцент на участии в этих походах других русских князей, что придает им статус общерусских, а московский князь Иван предстает лидером всей Северо-Восточной Руси.

Таблица 4

Иван Калита во главе князей Северо-Восточной Руси

* ПСРЛ. Т. XXV. С. 169–171.

Отметим, что в тексте Симеоновской летописи, отражающем более ранний общерусский летописный свод начала XV в., сообщений об этих походах не содержится[325], однако ее автор также подчеркивает ведущую роль Москвы в Северо-Восточной Руси в период правления сыновей Ивана Калиты: «Тое же зимы бысть великъ съездъ на Москве всемъ княземъ Русскымъ, и поиде ратью къ Торжьку князь великiи Семенъ, а съ нимъ братъ его князь Иванъ Ивановичь, князь Костянтинъ Суждальскыи, князь Костянтинъ Ростовскыи, князь Василеи Ярославскыи, и вси князи с ними…»[326].

Во многом именно благодаря трудам московских книжников эпоха правления Ивана Калиты ассоциируется с тем периодом, в котором была заложена главная основа будущего могущества Московского княжества. В летописях, имеющих в своей основе общерусский летописный свод 1408 г., содержится панегирик Ивану Калите, отображающий отношение к фигуре этого князя книжников конца XIV – начала XV в.: «В лето 6848 преставися князь великiи Московскiи Иванъ Даниловичь, внук великаго Александра, правнук великаго Ярослава… и плакашася надъ нимъ князи, бояре, велможи, и вси мужiе Москвичи, игумени, попове, дьякони, черньци и черници, и вси народи, и весь миръ христiаньскыи, и вся земля Русская, оставиши своего государя»[327]. Этот отрывок интересен, в первую очередь, тем, что Иван Калита именуется в нем «государем», что встречается в летописных источниках довольно редко, а также тем, что московскими книжниками отмечаются заслуги Ивана Калиты, во-первых, как московского князя, сделавшего много для процветания своей отчины, во-вторых, как князя, особенно покровительствовавшего православной вере и возводившего храмы[328], и, в-третьих, как господина всей Русской земли, благодаря которому на Руси были те самые 40 лет тишины. В «Слове о житии великого князя Дмитрия Ивановича» московский книжник именует Ивана Калиту «собирателем Русской земли»[329], что подтверждает совершенно особое значение фигуры этого князя для московской политической идеологии конца XIV – начала XV в. Подобное отношение к Калите для московских князей было вполне естественно, так как потомками Юрия Даниловича они не были, а Даниил Александрович не владел великим княжением Владимирским и, следовательно, его власть не распространялась на всю Русскую землю[330].

Однако возвеличивание фигуры Ивана Калиты в московской среде началось, судя по всему, гораздо раньше, практически сразу после его смерти. Сийское Евангелие, содержит так называемую «Похвалу московскому великому князю Ивану Калите»[331], выдающийся памятник древнерусской политической мысли, датируемый концом 30-х – началом 40-х гг. XIV в.[332]. Данное сочинение прекрасно демонстрирует отношение московских книжников к Ивану Калите и к периоду его правления. Так, авторы «Похвалы…» связывали княжение Ивана Калиты с пророчеством ветхозаветного пророка Езекиля, в котором говорится, что «…в апустевшии земли на запад въстанеть цесарь правду любя и суд не по мьзде судяи ни в поношении поганым странам. При семь будеть тишина велья в Рускои земли и въсияеть в дни его правда»[333]. Иван Калита является, таким образом, первым московским князем, по отношению к которому книжники употребляют царский титул, что говорит об особом отношении к его фигуре[334]. Однако указанный титул не имел государственного значения, он использовался авторами панегириков для возвеличивания правителя, придания ему еще большего авторитета в глазах потомков[335].

К заслугам Ивана Калиты авторы «Похвалы…», так же как летописцы XV в., относят покровительство православной вере: «…и удержае правоверную святую веру»[336], и особенно строительство храмов: «В то бо время благочестию велию восиявши, многим святым церквам съзидаемым…»[337]. При этом в «Похвале…» не содержится каких-либо указаний на то, что Иван Калита был именно московским князем или, как в цитированных выше летописях, информации о московском населении, которое оплакивало князя. Иван Калита представлен в этом памятнике именно великим князем, т. е. правителем всей Русской земли: «Всей Рускои земли поминая велигласно державу его царства»[338], власть которого распространяется далеко за пределы его вотчины.

Вместе с тем подобная характеристика правления Ивана Калиты являлась скорее плодом московской политической мысли XIV– XV вв., нежели отражением реальных политических успехов Ивана Даниловича. Как отмечает А.А. Горский, тот факт, что Иван Калита владел великокняжеским столом вплоть до своей смерти, вовсе не означал, что великое княжение Владимирское закрепилось за московскими князьями. Сын и наследник Калиты московский князь Семен получил ханский ярлык на великое княжение, но без Нижнего Новгорода, который был передан суздальской княжеской ветви, которая позднее получила ханский ярлык на Владимир. В то же время нельзя сказать, что в деле расширения московского княжества Иван Калита сильно превзошел своих предшественников. Более того, его территориальные приобретения были не прочны, московские князья могли в любой момент их потерять, лишившись ярлыка на великое княжение[339].

К XIV в. также относится важный этап в эволюции понятия «Русская земля» и восприятии идеи верховной власти в этом политическом пространстве. Михаил Ярославич Тверской первым из владимирских князей начинает именоваться новым титулом, а именно «великим князем всея Руси»[340]. Подобным образом к Михаилу обращается в своем послании константинопольский патриарх Нифонт[341], из чего можно сделать вывод что данная титулатура была распространена и использовалась не только в русских землях, но и при сношении с другими странами. Затем «князьями всея Руси» начинают именоваться князья московского дома, начиная с Ивана Калиты, хотя использование этого титула не вошло в постоянную практику московских летописцев XV в. Один из примеров подобного именования московских князей содержится в Симеоновской летописи, где сообщается, что «в лето 6836 седе князь великiи Иванъ Даниловичь на великомъ княженiи всеа Русiи…»[342]. Такая же формулировка содержится в сообщении о получении сыном Ивана Калиты князем Семеном Владимирского княжения «и седе князь великiи Семенъ на столе въ Володимире… на великомъ княженiи всеа Русiи…»[343], однако в дальнейшем она перестает употребляться и в сообщениях о начале княжения Ивана II Красного и Дмитрия Донского отсутствует[344].

Титул «великого князя всея Руси» вскоре становится официальным и начинает фигурировать в договорных грамотах московских князей, начиная с великого князя Семена Ивановича в его договоре с братьями – Иваном Ивановичем и Андреем Ивановичем[345]. В дальнейшем в договорах с Новгородом «князьями всея Руси» именуются Дмитрий Иванович Донской[346], его внук московский князь Василий II[347], а также Иван III и его сын, и соправитель Иван Иванович Молодой[348].

По мнению А.А. Горского, подобный княжеский титул появился по аналогии с титулом митрополита, которого именовали «митрополитом Киевским и всея Руси». Однако титул митрополита символизировал церковную власть над всей территорией бывшего Древнерусского государства, в то время как под властью великого князя находились лишь Владимирское княжение и Новгород, хотя последний сохранял значительную самостоятельность. Горский отмечает два хронологических совпадения, имеющие отношение и, на наш взгляд, свидетельствующие, об изменении восприятия власти и политического пространства в Северо-Восточной Руси.

Появление вышеуказанного княжеского титула по хронологии практически совпадает с переносом во Владимир резиденции митрополита, что свидетельствует об окончательном переходе статуса «общерусской столицы» от Киева к Владимиру. Со второй четверти XIV в. в летописных памятниках Новгорода и Северо-Восточной Руси все чаще «Русская земля» начинает отождествляться исключительно с территориями, подвластными великому князю владимирскому[349]. Множество летописных свидетельств о событиях XIV – начала XV в. как московского, так и тверского и новгородского происхождения говорят в подтверждение точки зрения, согласно которой особое политическое пространство «Русская земля», в которой правят «русские князья», все чаще и чаще отождествляется с территориями великого княжения Владимирского, причем данное явление было характерно для образованной элиты всего региона и намного опередило реальное политическое объединение русских земель[350].

Яркий пример такого рода отождествления можно найти в Симеоновской летописи, где рассказывается о нашествии ордынского посла Мамат-ходжи на Рязанскую землю: «В лето 6866 выиде посолъ великъ изъ орды, царевъ сынъ, именем Маматхожа, на Рязанскую землю и много в нихъ зла сътвори, и къ великому князю Ивану Ивановичю присылалъ о разъезде земля Рязанскiа, князь же великiи не впусти его в свою отчину въ Русскую землю… (выделено мной. – В.Т.)»[351]. Рязанская земля, согласно приведенному выше отрывку, не входила в великое Владимирское княжение, следовательно, не являлась составной частью Русской земли, несмотря на то, что ранее эти территории входили в состав Древнерусского государства, а рязанские князья происходили из рода Рюриковичей.

Таким образом, во многом благодаря политической деятельности князя Ивана Даниловича Калиты в московской среде формируются представления, согласно которым великое княжение Владимирское или Русская земля в понятии того времени становится наследственным владением московских князей. Эта концепция, а также другие близкие к ней были в дальнейшем использованы, во-первых, для объяснения лидирующей роли Московского княжества в Русской земле, а во-вторых, для легитимации распространения власти московских князей на другие территории Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в XV – начале XVI в.

3.4. Политические процессы второй половины XIV – начала XV века в свете концепции Русской земли как отчины московских князей

В связи с рассматриваемой нами концепцией, представляющей великое княжение Владимирское отчиной московских князей, ключевым периодом является эпоха правления Дмитрия Ивановича Московского, впоследствии прозванного Донским. Во-первых, именно на этот период приходится большинство войн с другими княжескими домами Северо-Восточной Руси, целью которых являлось закрепление ярлыка на Владимирское княжение за московским домом. Во-вторых, именно при Дмитрии Донском мы впервые фиксируем внешнеполитические договоры, содержащие рассматриваемый нами принцип. И, наконец, в-третьих, слияние Московского и Владимирского княжеств в единое территориально-политическое образование также относится именно к периоду правления Дмитрия Ивановича.

Начало политических изменений в системе отношений русских земель и Орды, которые, с одной стороны, породили необходимость обоснования прав Москвы на великое княжение Владимирское, а с другой – окончательно закрепили господство Москвы в Северо-Восточной Руси, приходится на конец 50-х – начало 60-х гг. XIV в. Власть над Русской землей (т. е. великим княжением Владимирским) московские князья утратили в 1359 г., когда умер великий князь Иван II Красный. Смерть великого князя совпала со смертью хана Бердибека, поэтому, следуя заведенной традиции, князья Северо-Восточной Руси отправились в Орду, в которой началась череда смен ханов, получившая название «Великая замятня»[352]. Все русские князья, по сообщению московского книжника, «к нему прiидоша (к хану. – В.Т.) и бысть имъ в орде розделъ княженiем ихъ, и которои же сихъ по временомъ своимъ възвратишаяся въ свояси, и кои же ихъ прiиде в свою отчину»[353]. Таким образом, смена хана на ордынском престоле не оказала никакого влияния на княжения в Северо-Восточной Руси, кроме одного важного факта – ханский ярлык на великое княжение Владимирское был передан суздальско-нижегородскому княжескому дому: «тое же весны иде изъ Орды на великое княжение князь Суждальскыи Дмитреи Костянтиновичь…»[354]. Как сообщает тверской книжник, причиной лишения Дмитрия ханского ярлыка был его юный возраст: «и виде царь князя Дмитрея Ивановича оуна соуща и млада возрастомъ и насла на князя Андрея Костьнянтиновича, дая емоу княжение великое»[355]. Однако князь Андрей отказался от титула[356] в пользу своего младшего брата, и великим князем стал второй сын Константина Суздальского – Дмитрий.

О вступлении Дмитрия Константиновича на великокняжеский престол древнерусские книжники, причем не только московские, но и тверской, сообщают, что он стал великим князем «не по отчине, не по дедине»[357]. Основываясь на этом, А.В. Экземплярский заключает, что «в тогдашнем обществе в это время уже сильно укоренилось понятие о том, что великокняжеский стол есть исключительное достояние московских князей»[358]. Однако во второй половине XIV в. Владимирский стол все еще оставался переходящим, и именно этот факт, на наш взгляд, породил необходимость обоснования «естественных» прав Москвы владеть великим княжением Владимирским.

Основным стержнем данного обоснования стал факт владения великокняжеским ярлыком отцом и дедом Дмитрия Ивановича (князьями Иваном Ивановичем Красным и Иваном Даниловичем Калитой), что в ту эпоху, в соответствии с идеями о преемственности власти, распространенными в среде политической и интеллектуальной элиты русских земель, представляло довольно весомый аргумент. Справедливости ради стоит отметить, что основные соперники Москвы – тверские князья – находились в аналогичной ситуации. Так, князья Александр Михайлович и Михаил Ярославич – отец и дед великого князя тверского Михаила Александровича (1368–1399) – также занимали великокняжеский стол во Владимире. Михаил Александрович, согласно подобным представлениям, имел на великокняжеский стол не меньше прав, чем Дмитрий Московский. Единственным отличием являлось то, что предки московского князя сохраняли великокняжеский титул вплоть до своей смерти. Таким образом, сперва утверждение Дмитрия на великом княжении, а затем и превращение Владимира в отчину, т. е. наследственное владение московских князей, станет основной задачей московской политики и впоследствии найдет свое отражение в трудах московских книжников XV–XVI вв.

Переход ханского ярлыка в начале 60-х годов XIV в. к суздальско-нижегородскому князю не изменил соотношение сил в Северо-Восточной Руси, во-первых, благодаря существенному военному и политическому потенциалу, накопленному московскими князьями в те годы, когда под их властью находилась территория великого княжения Владимирского, а во-вторых, по причине обострения внутриполитической ситуации в Орде, в ходе которого появилось сразу несколько претендентов на ханский престол, что дало московскому правительству относительную свободу выбора покровителя[359]. В 1361 г. оба претендента на великокняжеский ярлык вновь поехали в Орду в связи с новой сменой хана. По словам А.А. Горского, ордынский правитель лишь подтвердил существовавшее положение[360], однако Симеоновская летопись сообщает, что «Дмитреи Московскыи …Милостию же Божиею выиде из орды до замятни на великое княжение Володимерьское и Московское»[361]. Таким образом, возможно, что уже в 1361 г. Москва вновь получила великокняжеский ярлык.

Новый этап спора за великое княжение, связанный, по всей видимости, с очередной сменой хана, отмеченный русскими летописями, приходится на 1362 г., когда оба претендента на владимирский стол (Дмитрий Московский и Дмитрий Суздальский) отправляют своих послов в Орду, где хан Мурад решает спор в пользу Дмитрия Ивановича, руководствуясь как раз тем самым принципом «отчины и дедины»[362], а не старшинством в роду потомков Всеволода Большое Гнездо, как это было в начале XIV в. Однако суздальский князь не оставил великого княжения и затворился в городе Переславле, находившемся в составе Владимирского княжества, откуда был впоследствии изгнан московским войском.

В Рогожском летописце помещено краткое сообщение об этом событии, где, в отличие от других летописей, раскрываются причины бегства суздальского князя: «князь же Дмитреи Костянтинович Суждальскыи не стерпе пришествиа его и убояся нахождениа его, паче же ратного духа сдрогнуся и, уразумев свое неизволение, сбеже съ Переяславяля въ Володимерь и пакы бежа изъ Володимеря въ свои градъ Суждаль, в свою отчину»[363]. Дмитрий Московский же после этого, как сообщает летописец, «в силе велице тяжце въеха въ Володимерь и седе на великомъ княжении на столе отца своего и деда и прадеда (выделено мной. – В.Т.)»[364]. Здесь вновь стоит отметить присутствие формулировки, доказывающей права Дмитрия на владимирский стол, при этом особый интерес вызывает последнее слово «прадеда», присутствующее также в Троицкой летописи[365] и отсутствующее в Симеоновской летописи, где говорится, что Дмитрий «седе на великом княжении, на столе отца и деда своего»[366]. Дело в том, что прадед Дмитрия – первый московский князь Даниил хоть и претендовал на титул великого князя, но никогда им не являлся. Возможно, в данном сообщении нашло свое отражение утвердившееся к XV в. представление о великом княжении как собственности московских князей, что даже Даниил Московский «обзавелся» великокняжеским титулом.

Однако, несмотря на значительное политическое и военное превосходство Москвы, суздальский князь не отказался от претензий на великое княжение. Случай представился в 1363 г., когда в Москву прибыл «посолъ изъ Орды от царя Авдуля съ ярлыкы»[367]. Дмитрий, вернее его ближайшие сподвижники[368], желая подстраховаться на случай очередной смены ордынского правителя или же планируя лишить суздальского князя любой возможности получения права на великое княжение, принимают ярлык на Владимир от хана Абдулы[369].

Данный факт, по сообщению Никоновской летописи, вызвал гнев сарайского хана Мурата, который, «услышав, что из Мамаевы Орды отъ царя Авдулы посолъ ходилъ съ ярлыки к великому князю Дмитрею Ивановичю на великое княжение Володимерьское, и разневася зело… отпусти князя Ивана Белоозерьскаго на Русь, а съ нимъ посла своего Иляка с тридцатию Татарицы съ ярлыки ко князю Дмитрею Констянтиновичю на великое княжение Володимерьское»[370]. На короткое время (двенадцать дней – по сообщению автора Никоновской летописи) Дмитрию Суздальскому удается закрепиться во Владимире, откуда его снова, используя военную силу, прогоняет Дмитрий Московский. При этом тверской книжник, нередко с долей враждебности настроенный по отношению к Москве, сообщает, что «князь великии Дмитреи Ивановичь прогна его пакы съ великаго княжениа с Володимеря, съ своее отчины, въ град его Суждаль (выделено мной. – В.Т.)»[371].

Таким образом, период 1359–1363 гг., во многом уникальное для второй половины XIV в. время, когда московские князья не обладали правом на великое княжение Владимирское. Важность этого периода для идеологии Московской Руси конца XIV–XV вв. состояла, с одной стороны, в том, что существовала реальная потребность доказать необоснованность и несправедливость претензий суздальского княжеского дома на великое княжение Владимирское, с другой – в необходимости подчеркнуть «естественные» права Москвы на обладание ханским ярлыком.

Как уже было сказано ранее, краеугольным камнем идеологической политики являлась концепция великого княжения Владимирского как наследственного владения, отчины московских князей со времен Ивана Даниловича Калиты. Так, при описании борьбы Дмитрия Московского и Дмитрия Суздальского термины «отчина», «стол отца и деда», «отчина дедина» употребляются (в отношении занятия Владимира Дмитрием Московским) между 1359 и 1363 гг. в Рогожском летописце четыре раза[372] в год, в Симеоновском, Никоновском и Московском летописном своде конца XV в. – три раза[373]. Что характерно, использование московскими книжниками данных терминов мы встречаем также применительно к восшествию на великокняжеский престол сына Дмитрия Донского – Василия I. Московский летописный свод конца XV в. сообщает, что «седе на великом княженье во Володимери князь Василеи Дмитреевич на столе отца своего, деда и прадеда…» (выделено мной. – В.Т.)[374]. Аналогичную формулировку находим и в Никоновской летописи[375].

Полностью вернуть власть над великим княжением Владимирским Дмитрию Ивановичу (вернее будет сказать – московскому правительству) удалось к 1363 г., причем возвращение Дмитрия на великокняжеский стол и его утверждение как великого князя происходило в том числе путем подчинения себе некоторых князей Северо-Восточной Руси и изгнания их с родовых земель[376]. Так, Никоновская летопись сообщает, что, помимо Дмитрия Суздальского, над которым Дмитрий Московский «вземъ волю свою», он также «и надъ Ростовскимъ княземъ Коньстянтиномъ взя волю свою. Того же лета князь великий Дмитрей Иванович съгна с Галичьскаго княжениа князя Дмитреа Галичьскаго. <…> Того же лета князь великий Дмитрей Ивановичь съгна съ Стародубьскаго княжениа князя Ивана Феодоровича Стародубскаго»[377].

Восстановление московской юрисдикции и возвращение территорий, утраченных в период с 1359 по 1362 г., стало важным этапом московской политики подчинения земель северо-востока. К 1363 г., как заключает А.А. Горский, Москва вернула позиции, существовавшие при Иване Ивановиче[378]. При этом, вероятно, не все изгнанные со своих вотчин московскими войсками князья согласились с таким положением вещей и стали искать защиты у Дмитрия Суздальского, который де-юре еще мог считаться великим князем, так как обладал ярлыком одного из правящих в Орде ханов. Данный факт отмечает составитель Никоновской летописи, говоря, что «тогда вси князи ехаша в Новъгородъ Нижний къ князю Дмитрею Констянтиновичю, скорбяще о княжениахъ своихъ»[379]. Отметим, что данного упоминания не содержится в более ранних летописных сводах, однако можно предположить, что подобный исход недовольных Москвой князей в Нижний Новгород мог служить прологом нового спора о великом княжении[380].

Основной претендент на роль великого князя – Дмитрий Константинович Суздальский решает ценой отказа от стольного Владимира заручиться поддержкой сильного московского князя против своего брата Бориса Городецкого. Вот как описывает это московский книжник в XVI в.: «Того же лета прииде изо Орды отъ царя Озиза князь Василей Кирдяпа Суздальский, сынъ Дмитриев… а съ нимъ царевъ посолъ, имя ему Урусманды, и вынесе ярлыки на княжение великое Владимерьское князю Дмитрею Констянтиновичю Суздальскому; он же не възхоте и зступися великого княжениа Владимерьскаго великому князю Дмитрею Ивановичю Московьскому, а испроси у него силу къ Новугороду къ Нижнему на своего меншаго брата на князя Бориса Констянтиновича»[381].

Тем самым был положен конец вражде Москвы и Суздаля, что еще больше усилило Московское княжество, которое, опираясь на сложившийся союз, названный Н.С. Борисовым «дуумвиратом» двух Дмитриев[382], максимально расширило свое влияние в Северо-Восточной Руси. Так, заключает А.В. Экземплярский, постепенно перед московским князем смиряются все другие князья Северо-Восточной Руси, даже такие, как суздальско-нижегородский, носивший также титул великого князя[383]. При этом из всех действий князя и его приближенных видно, что в Москве ясно создана идея единодержавия[384], отражение которой также просматривается в летописании XV–XVI вв.

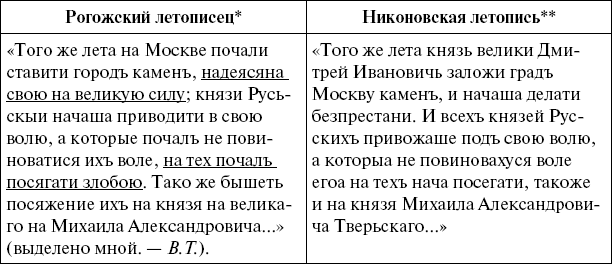

Новый этап подчинения Москвой земель северо-востока, связанный, по-видимому, с самостоятельным вступлением Дмитрия Московского в большую политику, приходится на конец 60-х гг. XIV в. (табл. 5). Здесь Москвой была предпринята очередная попытка подчинить себе многочисленных русских князей, о чем упоминают тверские и московские книжники. Именно это наступление Москвы породило новый московско-тверской конфликт, вылившийся в очередной спор о великом княжении, где соперником Москвы выступал уже тверской князь Михаил Александрович.

Таблица 5

Распространение власти московского князя в 1367 г. в сочинениях тверских и московских книжников

* ПСРЛ. Т. XV. Стб. 84; ** ПСРЛ. Т. XI. С. 8.

Как видим, оба источника упоминают об активной политической экспансии Москвы и подчинении других князей Северо-Восточной Руси. Особый интерес представляют выделенные выше фрагменты Рогожского летописца. Тверской книжник связывает наступление Москвы на другие русские княжества с надеждой на «великую силу», тем самым нехотя признавая ведущее положение Московского княжества в регионе, а также указывая, что сила и мощь княжества отныне играет существенную, если не ведущую роль в большой политике. В дальнейшем Дмитрий Донской будет нередко нарушать устоявшиеся порядки и принципы, а прямой задачей официальных московских летописцев будет являться придание действиям князя образа законности.