Полная версия

Полная версияКонцепции власти в средневековой Руси XIV-XVI вв.

Начало посягательств Москвы на неподконтрольных ей русских князей летописцы связывают с постройкой каменного кремля в 1367 г. Скорее всего именно каменная крепость помогла москвичам выдержать две осады войск литовского князя Ольгерда, за помощью к которому обратился Михаил Тверской. Финалом московско-литовской войны стало заключение договора, знаменующего собой очередной шаг на пути превращения великого княжения Владимирского в отчину московских князей.

Особого внимания в данном контексте требует также рассмотрение нескольких фактов передачи ярлыка на великое княжение Владимирское тверскому князю Михаилу Александровичу. Отметим, что Михаил Александрович Тверской являлся последним князем Северо-Восточной Руси, не принадлежащим к московскому княжескому дому, который некоторое время владел ярлыком на великое княжение Владимирское[385].

Рогожский летописец сообщает о нескольких фактах нападения москвичей и волочан (жителей Волока-Ламского), а также войска Дмитрия Ивановича на земли Тверского княжества. Будучи сам не в силах защитить свои земли, Михаил Тверской обратился за поддержкой в Орду, где ранее «Мамаи у себе в Орде посадилъ царя другаго Маматъ Солтанъ»[386]. В отличие от московских летописей, которые сообщают лишь о факте получения Михаилом ханского ярлыка: «испроси собе посолъ царевъ именем Сарыхожа и вземъ ярлыкъ»[387], тверской книжник приводит рассказ о пребывании князя Михаила в Орде, где тот «печалуя и жалуя, и тамо многие оукоры изнесе и многы вины изложи, паче же всего съсхотеся ему самому княжениа великаго и многы дары раздавъ и многы посулы рассуливъ… И вземъ ярлыкъ и вышелъ былъ накняжение на великое, зовучися самъ князь великыи… (выделено мной. – В.Т.)»[388]. Существенно укороченный рассказ об этом событии, сохраняя, однако, важную, на наш взгляд, последнюю конструкцию, «зовучися самъ князь великыи», которая свидетельствует об отношении древнерусских книжников к Михаилу, передает Троицкая летопись[389].

В данном случае мы видим ситуацию, несколько напоминающую случай с получением ярлыка Юрием Московским. Михаил Тверской, как и Юрий Данилович, согласно летописным известиям, добился ярлыка путем щедрых денежных подарков ордынскому хану и вельможам, однако если легитимность получения Юрием великого княжения не вызывала сомнения, по крайней мере у московских книжников, то ситуация с Михаилом видится несколько в ином свете. Не похоже, чтобы тверской книжник представлял Михаила как великого князя, получившего ярлык законным образом. Дальнейшие описание действий тверского князя лишь подтверждает этот тезис. Спасаясь от дозоров Дмитрия Московского, Михаил «едва утече не въ мнозе дружине и прибежа пакы в Литву»[390]. Обычно полный сочувствия к князю Михаилу тверской летописец на этот раз не удерживается от сарказма[391].

Однако, после получения Тверью ярлыка, Дмитрий Московский в очередной раз нарушил ханскую волю. По сообщению Симеоновской летописи, «не сступися ему (Михаилу Тверскому. – В.Т.) князь великии Дмитреи Ивановичь, но паче самъ изволи поити въ Орду за свою отчину, нежели сступитися княжениа великаго (выделено мной. – В.Т.)»[392]. Здесь, как и при описании московско-суздальского спора за Владимир, видим, что летописец продолжает последовательно именовать великое княжение отчиной московского князя, подчеркивая тем самым необоснованность тверских претензий. Решение Дмитрия поехать в Орду выглядит, с точки зрения московского книжника, героическим поступком, борьбой за свою законную отчину. На это также указывает сообщение летописца о том, что в довольно опасную поездку в Орду Дмитрия провожал до границы московских владений митрополит Алексей, сделавший все для придания этому мероприятию ореола «богоугодного дела»[393].

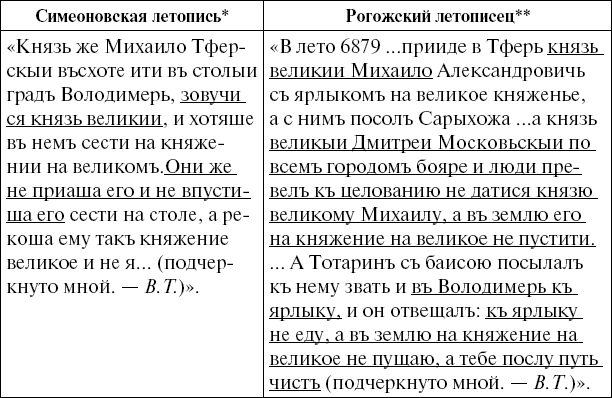

Еще до поездки Дмитрия в Орду Михаил Тверской пробует закрепиться в качестве великого князя во Владимире. Рассказ об этом событии содержится в Симеоновской летописи и Рогожском летописце (табл. 6), однако имеет существенные расхождения, позволяющие сделать вывод относительно восприятия тверским и московским книжниками пределов власти московского князя.

Таблица 6

Попытка Михаила Александровича Тверского закрепиться в качестве великого князя в изложении московских и тверских книжников

* ПСРЛ. Т. XVIII. С. 110; ** ПСРЛ. Т. XV. Стб. 95.

Из приведенных в таблице фрагментов отметим два существенных, на наш взгляд, момента.

Московским книжником в Симеоновской летописи опущен факт приведения бояр и жителей Владимира к крестному целованию с целью не допустить вокняжение Михаила Тверского во Владимире. Ситуация выглядит так, что сами жители Владимира отказались признать Михаила великим князем. При этом тверской книжник сообщает лишь о факте «приведения к целованию», а не об отказе горожан впустить Михаила Тверского в город. Создается впечатление, что попытки занятия Владимира тверским князем в действительности не было, хотя в Симеоновской летописи она четко обозначена. Никоновская летопись также сообщает о факте приведения бояр и «черных людей» к целованию («не даватися великому князю Михаилу Александровичю Тверскому, а въ землю его на княжение Володимерьское не пускайте»[394]), при этом повторяет формулировку московских книжников XV в. о том, что Михаил «зовучися князь великий, пожалованъ царемъ Ордынскымъ, и хотяше в немъ (во Владимире. – В.Т.) сести на великомъ княжении»[395]. Таким образом, даже пожалование ордынского царя не выглядело для автора Никоновской летописи достаточным основанием считать Михаила законным великим князем. Далее летописец сообщает об отказе жителей города признать Михаила своим князем, а также об отступлении Михаила из Владимира, о чем не сообщали книжники в XV в.: «Володимерцы же не приаша его и не впустиша его сести на столе; он же отступи (выделено мной. – В.Т.)»[396].

Тверской книжник в Рогожском летописце, как и более поздняя Никоновская летопись[397], доносит до нас ответ Дмитрия ордынскому послу, содержащий прямой отказ признать ханскую волю, а также намерение оказать сопротивление законному, имеющему поддержку татарского посла, великому князю. Данное событие может рассматриваться как определенный этап развития отношений Орды и Северо-Восточной Руси в целом и московско-ордынских отношений в частности. Принцип силы, о котором было сказано выше, становится все более применимым. Решающую роль в политике все больше начинают играть экономическая и военная мощь конкретного княжества, а не какие-либо признаваемые всеми принципы и порядки. Также, как отмечает А.А. Горский, именно Дмитрий Донской стал тем правителем, при котором лидирующее положение Московского княжества в Северо-Восточной Руси перестало «жестко, напрямую зависеть от позиции Орды»[398], что убедительно продемонстрировала ситуация с вручением ханского ярлыка Михаилу Александровичу.

Московские книжники в своих сочинениях обходят обстоятельства пребывания Дмитрия в Орде и возвращения в Москву ярлыка на великое княжение. Информация об этом содержится в Рогожском летописце, однако трактовка событий представлена скорее в негативном ключе. Дмитрий Московский, по словам тверского книжника, «приида в Орду… многы дары и великы посулы подавалъ Мамаюи царицамъ и княземъ, чтобы княжения не отъняли»[399]. Здесь вместо борьбы за наследственные владения, как и в ситуации с получением ярлыка Михаилом Тверским, мы видим князя, использующего «дары и посулы» (т. е. подкуп и обещания) ради личной политической выгоды. И великое княжение Владимирское в данном случае представляет собой не «отчину» московского князя, а предмет, целиком и полностью зависящий от воли ордынского правителя, который он может передавать по своему усмотрению. Текст в Рогожском летописце (как, впрочем, и тексты более поздних летописей) сохранил слова, переданные Мамаем Михаилу Тверскому: «княжение есмы тебе дали великое и давали ти есмы рать и ты не понялъ[400], реклъ еси своею силою сести, и ты сяди съ кемъ ти любо»[401]. «А отъ насъ помощи не ищи»[402], – добавляет в рассказ об этом московский книжник XVI в. Данным шагом Мамай и подчиненные ему ханы фактически окончательно утвердили уже упоминаемый нами принцип силы, определяющий политическую жизнь в Северо-Восточной Руси.

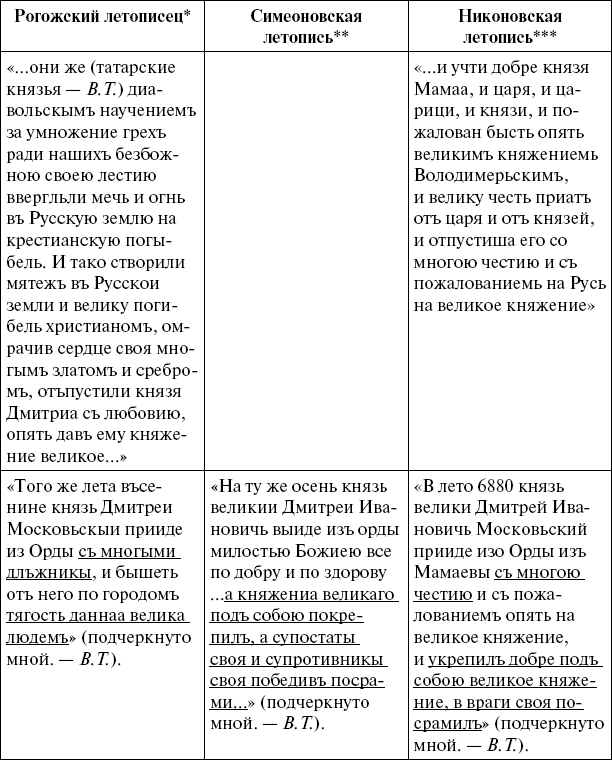

Кардинально различаются в сочинениях тверских и московских книжников подходы к описанию возвращения Дмитрия из Орды в 1371 г. с новым ярлыком на великое княжение Владимирское (табл. 7), что дает нам прекрасную возможность рассмотреть идеологическую составляющую древних текстов.

Если тверской книжник рисует довольно трагичную картину последствий получения Дмитрием ярлыка и фактически связывает с ним все последовавшие конфликты и беды Русской земли, хотя и возлагает ответственность за это не на Дмитрия, а на татар, то с точки зрения московских летописцев все выглядит совершенно иначе. Они подчеркивают значимость московского князя, хорошо принятого в Орде и отпущенного на Русь с «великой честью», при этом совершенно не упоминая о средствах, с помощью которых Дмитрий смог снискать расположение Мамая, хотя сумма, уплаченная за ярлык, была без сомнения довольно велика. Возвращение Дмитрия на Русь также воспринимается совершенно по-разному. Тверской книжник отмечает большие финансовые траты московского князя, а также «тягость» русским городам, связанную с необходимостью крупных выплат Орде. Московские летописи, ни словом не упоминая о каких-либо денежных сборах, представляют Дмитрия не иначе как триумфатора.

Таблица 7

Возвращение князя Дмитрия Ивановича из Орды в 1371 г. в отражении тверских и московских книжников XV–XVI вв.

* ПСРЛ. Т. XV. Стб. 96–98; ** ПСРЛ. Т. XVIII. С. 111; *** ПСРЛ. Т. XI. С. 15.

Перед своей поездкой в Орду московский князь находился в довольно сложной политической ситуации. Михаилу Тверскому, обладавшему не меньшими правами «по отчине и по дедине» на великое княжение, удалось заручиться поддержкой двух могущественных правителей – Ольгерда и Мамая[403] и предъявить свои претензии на стольный Владимир. При этом Дмитрий Иванович нарушил прямой приказ ордынского посла и вполне мог понести за это наказание, благо подобных примеров русско-ордынские отношения XIV в. знали предостаточно. Однако, Дмитрий не только «по добру и по здорову» возвратился из Орды, но и укрепил свою власть над великим княжением Владимирским. Московскому князю удалось с успехом выйти из сложной политической ситуации, но летописцы представляют это фактически как окончательную победу над своими врагами (конечно, в данном случае имеется в виду тверской князь), хотя московско-тверской конфликт был еще далек от своего завершения, а Михаил продолжал удерживать под своей властью часть территорий Владимирского княжества[404].

В продолжающихся боевых действиях московско-тверской войны второй половины XIV в., помимо собственно войск Михаила Тверского, участвовали также литовские войска, нападавшие на территорию Владимирского княжества[405] и совершившие в 1368 и 1370 гг. два разорительных похода на Москву. Третий же поход литовского князя Ольгерда завершился подписанием мирного договора, знаменующего собой еще один шаг на пути превращения великого княжения Владимирского в отчину московских князей.

Так, в данном документе (1371 г.)[406] великое княжение Владимирское называется отчиной Дмитрия три раза:

1) «А что князь Михаило на первомъ перемирье, на другомъ, и на третьемъ которая будетъ места пограбилв нашеи очине, в великом княженьи…»;

2) «А где будетъ князь Михаило вослал в нашю очину, в великое княженье, намесники или волостели…»;

3) «…а иметъ князь Михаило что пакостити в нашеи очине, в великомъ княженьи, или грабити, намъ се с нимъ ведати самимъ»[407].

Таким образом, данная грамота представляет собой первый пример внешнеполитического договора, в котором признается наследственное право московских князей на власть над Владимирским княжением. Более того, великое княжение Владимирское впервые в истории было оценено как политическое образование, чей статус не зависит от воли ордынского хана[408]. Однако в данном документе отсутствует прямое признание Владимирского княжества отчиной Дмитрия со стороны тверского князя, что фактически знаменовало собой продолжение московско-тверского спора за ярлык.

Примирение Дмитрия с Михаилом все же произошло, но несколько позже, зимой 1373/74 г.[409], при этом, как отмечают летописи, «князь великии Михаило Александрович со княжениа съ великаго наместникы свои свелъ», однако претензий на великое княжение Владимирское не оставил. Поводом вновь заявить о своих правах на Владимир, видимо, послужило начавшееся в 1374 г. «розмирие с Тотары и съ Мамаемъ», сопровождавшееся, скорее всего, отказом от уплаты Москвой ордынской дани[410]. В данных обстоятельствах Михаил снова получает ярлык на великое княжение Владимирское, но уже даже тверской летописец не скрывает своего скептического отношения к данному факту: «приехал Некоматъ изъ Ордысъ бессерменьскою лестию съ послом Ажихожею во Тферь ко князю къ великому къ Михаилу съ ярлыки на великое княжение и на великую погыбель христиансьскую граду Тфери. И князь велики Михаило, има веру льсти бесерменьскои, ни мала не подождавъ, того дни послалъ на Москву ко князю къ великому Дмитрию Ивановичю, целование крестное сложилъ… (выделено мной. – В.Т.)»[411].

Необходимость в очередной раз отстоять великое княжение, а также необходимость подчинения Твери перед большой войной с Мамаем[412] послужили причиной общерусского похода на Тверь в 1375 г., участие в котором приняли многие князья Северо-Восточной Руси, а также новгородские отряды, по сообщению московских книжников, «служаще князю великому»[413]. Фактически в 1370-е гг. Тверское княжество оставалось единственным политическим образованием в Северо-Восточной Руси, которое не признавало верховенства Москвы[414]. Власть московского князя, как отмечает А.А. Горский, помимо собственно княжеств Русской земли (т. е. подчиненных великому князю Владимирскому), признавали князья трех верховских княжеств Черниговской земли (Новосильского, Оболенского и Тарусского), а также князья вяземский и черниговский[415].

Итогом данного похода стал договор[416], заключенный между Михаилом и Дмитрием, согласно которому тверской князь признавал себя вассалом московского («молодшим братом»), великое княжение Владимирское – отчиной московского князя.

Это было зафиксировано в следующих пунктах:

1) «А вотчины ти нашие Москвы, и всего великого княженыа, и Новагорода Великого, блюсти, а не обидети»;

2) «А вотчины ти нашие Москвы, и всего великого княженыа, и Новагорода Великого под нами не искати…»;

3) «А закладнеити в нашеи вотчине, въ великом княженьи, не держати, ни грамот не давати»;

4) «А имут нас сваживати татарове, и имут давати тобе нашу вотчину, великое княженье, и тобе се не имати, ни до живота»[417].

Таким образом, в 1375 г. благодаря подписанию договора завершилось соперничество Москвы и Твери за великое княжение Владимирское, продолжавшееся более пятидесяти лет, а также был сделан еще один шаг на пути признания Владимирского княжения наследственным владением московских князей.

Итак, к 1375 г. Владимир был признан отчиной Дмитрия, во-первых, его основными соперниками в Северо-Восточной Руси, т. е. великими князьями суздальско-нижегородскими и великими князьями тверскими (1364 и 1375 гг. соответственно), а во-вторых, великим князем Литовским Ольгердом Гедиминовичем (1372 г.). Единственной значимой политической силой региона, еще не признавшей данного факта, оставалась только Орда.

Военное поражение Москвы от Тохтамыша в 1382 г. не привело к существенному изменению баланса сил на Северо-Востоке Руси. Московский книжник XVI в. в Никоновской летописи передает слова Тохтамыша, обращенные к Михаилу Тверскому, когда тот, будучи в Орде, заявил о своих претензиях на Владимирское княжение: «азъ услусы своя самь знаю, и киждо князь Русский на моемъ улусе, а на своем отечестве, живетъ по старине, а мне служитъ правдою, и азъ его жалую; а что неправда предо мною улусника моего князя Дмитреа Московскаго, и азъ его поустрашилъ, и онъ мне служитъ правдою, и язъ его жалую по старине во отчине его…» (выделено мной. – В.Т.)[418]. В данном случае летописец вкладывает в слова хана именно те принципы, которыми руководствовался сам Дмитрий Московский в борьбе за Владимир, а именно принцип «отчинного» владения великим княжением.

Новые отношения Дмитрия Московского с Ордой, сохранявшие признание верховной власти хана, а также выплату выхода, были, по всей видимости, зафиксированы в ходе посещения Орды московским посольством в 1383 г., причем возглавил его не Дмитрий, а его старший сын Василий, что, без сомнения, являлось нарушением прежней модели отношений русских князей и монгольских ханов. По мнению А.А. Горского, именно в ходе данного посольства было заключено соглашение, согласно которому Тохтамыш признавал великое княжение Владимирское отчиной московских князей[419]. Известно, что в своей духовной грамоте[420], составленной незадолго до смерти, Дмитрий Донской, помимо, собственно, Московского княжества, передавал своему сыну также и великое княжение: «А се благословляю сына своего, князя Василыа, своею отчиною, великимъ княжением»[421]. Как пишет А.А. Горский, данное решение не могло быть принято без санкции Орды, а единственные крупные московско-ордынские переговоры в период между воцарением Тохтамыша в Орде и смертью Дмитрия Донского состоялись как раз в 1383 г.[422] Данный договор окончательно завершил довольно длительный процесс объединения Московского и Владимирского княжеств под властью московских князей. Этот договор заложил основы создания в середине XV в. нового политического образования – Московского государства, будущего ядра Московского царства.

3.5. Объединительные процессы в русских землях в свете идей общерусского единства в XV – начале XVI века

Представление о великом княжении Владимирском как о вотчине московских князей, признанное ведущими политическими силами региона и нашедшее отражение в общественно-политической мысли Московского княжества, довольно прочно укоренилось в политическом сознании земель Северо-Восточной Руси в XV в. Дальнейшее объединение региона, хоть и не такими активными темпами, было продолжено в годы правления Василия I и Василия II и практически завершилось в период правления Ивана III. В образованной среде Московского княжества, представители которой довольно чутко реагировали на изменение обстановки, продолжалось развитие рассматриваемых нами выше идей и концепций.

В период княжения в Москве Василия I и Василия II, когда московскими книжниками и представителями интеллектуальной элиты других русских земель были составлены наиболее ранние из дошедших до нас летописных сводов, а также основные публицистические памятники, описывающие события XIV – начала XV в., до реального политического объединения земель Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в единое государство было еще далеко. Однако в образованной среде не только Москвы, но также Новгорода, Пскова и Твери можно наблюдать схожие тенденции отождествления «Русской земли», где правят «русские князья» с территориями, подвластными великому князю Владимирскому. Границы реальной политической власти московских князей на протяжении XV в. не оставались неизменными, однако вышеуказанные представления в значительной степени опередили по времени объединение этих земель в единое Российское государство.

Таким образом, мы имеем возможность наблюдать сложное взаимодействие политики и идеологии, а также связанные с ними идеи и представления о единстве Русской земли. В данном случае вполне убедительным представляется вывод, сделанный Д.С. Лихачевым, согласно которому, чем круче была политика Москвы в деле собирания русских земель, тем ожесточеннее было сопротивление со стороны других русских областей – в первую очередь Новгорода и Твери. Однако, противопоставляя Москве свои политические теории, независимые земли вынуждены были считаться с достижениями исторической мысли Москвы и безоговорочно принимали некоторые из ее идей. Таким образом, чем ярче разгоралась борьба Москвы с Новгородом и Тверью, тем яснее становилась победа идеи общерусского единства.

Как отмечалось выше, конец XIV в. ознаменовал собой превращение великого княжения Владимирского в вотчину московских князей. При этом отождествление с «Русской землей» территорий Владимирского княжения было характерно для всех регионов Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. Вместе с тем представления о «Русской земле» как о территории, населенной восточными славянами, в XV в. все еще сохранялись, хотя и в несколько ином свете, отличном от предшествующих периодов. Олицетворением единства Руси как территории русского народа, волею судеб попавшего под власть различных государств, была в XIV в. киевская митрополия, духовная власть которой, независимо от места пребывания митрополита, должна была распространяться на все православные земли, вне зависимости от реальных политических границ.

Главы Русской православной церкви, носившие титул митрополитов Киевских и всея Руси, для которых сохранение единства митрополии было более чем актуально в политических реалиях XIV–XV вв., вероятно, должны были поддерживать идеи единства Русской земли в широком значении[423]. Особенно эти тенденции проявились в годы пребывания во главе русской церкви митрополита Киприана, власть которого распространялась в том числе на литовские епархии. Вместе с тем правящие круги и образованная элита Московского княжества, также, судя по всему, были заинтересованы в сохранении своей генетической связи с Киевским государством. В данном случае показательны свидетельства одного из памятников Куликовского цикла, а именно «Задонщины», которая в старшем списке начинается с упоминания об Афете, от которого «родися Русь преславная», призыва подняться «на горы Киевьскыя», а также содержит список «русских князей», которым пел славу киевский певец Боян[424]. В памятнике также говорится, что московские князья Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич вступили в поход «помянувши прадеда Володимера Киевъскаго, царя русскаго», что согласуется с представлениями московских книжников о преемственности власти. Пример «Задонщины» является тем более показательным, что данный памятник стоит на грани между «ученой литературой и фольклором»[425] и может в определенной мере отражать представления более широкого слоя населения. Преемственность московских князей правителям эпохи Древнерусского государства, как было отмечено ранее, во многом служила целям легитимации их собственной власти, однако вместе с тем поддерживала представления о единстве Руси. В «Слове о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича» подчеркивается родство московского князя с Владимиром Киевским: «…отрасль благоплодна и цвет прекрасный царя Володимера, новаго Костянтина, крестившаго землю Рускую, сродник же бысть новою чюдотворцю Бориса и Глеба»[426].

В то же время именно «Слово о житии и преставлении…» позволяет сделать предположение о возможном развитии представлений о «Русской земле» и власти московских князей применительно к московской идеологии первой половины XV в. «Похваляет… Володимера Киевьская с окрестными грады, тебе же, князь великии Дмитрии, вся Руская земля»[427], – пишет московский книжник, судя по всему, подразумевая под «Русской землей» не территорию великого княжения Владимирского, а всю Русь, т. е. земли восточных славян. В подтверждение использования данного термина в широком значении могут также служить многочисленные упоминания Дмитрия Ивановича в качестве «господина» или «царя» «всеи земли Руской», а самой «Руской земли» – его «отчиной»[428]. Таким образом, «Слово о житии и преставлении…» является первым из произведений, которое позволяет предположить, что наравне с распространенными в Северо-Восточной и Северо-Западной Руси представлениями о «Русской земле» как территории тождественной великому княжению Владимирскому в московской общественно-политической мысли присутствует иная тенденция, а именно использование термина «Русь» или «Русская земля» в широком смысле. При этом, принципиальное отличие от предшествующих периодов состоит в том, что укоренившееся к первой половине XV в. представление о великом княжении Владимирском («Русской земле» в узком смысле) как вотчине московских князей определенным образом модернизируется. При сохранении значения термина «Русская земля» в узком смысле, появляется его использование в широком, и, соответственно, «отчинные» права московских князей постепенно распространяются на все русские земли, бывшие некогда частью Древнерусского государства, в котором ранее правили киевские князья.