Полная версия

Полная версияКонцепции власти в средневековой Руси XIV-XVI вв.

Глава 3

О концепте «Русская земля» и распространении власти московских князей

Многославный Володимерь, еже есть столъ земля Русскыа и град пречистые Богоматери, в ней князи велиции рустии первосѣдание и столъ земля Русскыя приемлють…

Из «Повести о нашествии Едигея»3.1. «Русская земля» во второй половине XII–XIII веке

Формирование государства как в эпоху Средневековья, так и в Новейшее время представляет собой длительный процесс, нередко занимающий не одно столетие, на который влияет целый комплекс внутренних и внешних факторов. История создания Российского государства не является исключением, помимо прочего, она неразрывно связана с предшествующими формами государственной организации русских земель и княжеств по меньшей мере домонгольской эпохи. В контексте нашего исследования вызывает особый интерес не только политическое развитие, но и его отражение в трудах древнерусских книжников.

С 30-х гг. XII в. некогда единое Древнерусское государство вступает в эпоху территориально-политической раздробленности. Многие из существовавших в то время земель являлись де-факто независимыми государствами с утвердившейся княжеской ветвью из рода Рюриковичей и определенными границами. Междоусобная борьба шла в основном за «общерусские столы» (Киев, Новгород, с XIII в. – Галич) или же за приграничные территории, не имеющие стольных городов. Никто из правителей отдельных земель эпохи территориально-политической раздробленности, после Владимира Мономаха и Мстислава Великого, не претендовал и не пытался распространить свою власть на всю территорию бывшего единого государства Русь[282], в то время как сами «земли» в политическом смысле постепенно трансформировались в независимые государства.

Однако, несмотря на политическую раздробленность, в XIIXIII вв. по источникам можно проследить наличие определенного видения о единстве русских земель, причем носителями таких идей, являлись не столько князья, сколько представители образованного слоя. Так, в художественных произведениях, таких как «Слово о полку Игореве», есть прямой призыв к прекращению междоусобных войн среди русских князей, а также обращение к общему историческому прошлому, т. е. временам единого государства.

К факторам, объединяющим русские земли, помимо осознания общей истории, относится также религия. Православие и православная культура к XII в. глубоко проникает практически во все сферы жизни по крайней мере высшего слоя Древнерусского государства, и именно это культурное единство продолжает ощущаться, даже несмотря на политическую раздробленность. Так, И.Н. Данилевский связующим звеном считает именно православную церковь, глава которой носил титул митрополита Киевского и всея Руси[283].

В данном контексте интересно также употребление древнерусскими книжниками в домонгольских летописях термина «Русь» и производного от него «Русская земля» как маркера того социокультурного пространства, объединяющего довольно разрозненные земли XII–XIII вв. Указанный термин, использовался в двух значениях. Он мог обозначать как конкретный народ, населяющий территорию Древнерусского государства, так и собственно страну (синонимом в данном случае будет словосочетание «Русская земля»)[284].

Понятия «Русь» и «Русская земля» в домонгольских летописях чаще употреблялись для обозначения конкретной территории – Среднего Поднепровья, которая включала в себя Киевское, Черниговское и Переяславское княжества, причем иногда термин «Русская земля» встречается в более узком смысле – для обозначения территорий исключительно Киевского княжества[285]. Однако данные термины встречаются в летописях также в широком смысле, т. е. ими обозначается вся территория, заселенная восточными славянами. Указанная идея о единстве всей «Руси» получила наиболее четкое выражение в киевском летописании, в то время как в летописях Новгородской и Ростово-Суздальской земли отождествление этих территорий с «Русью» встречается редко и несистематично, в основном, когда речь идет о противостоянии с неславянскими народами[286]. Это свидетельствует о том, что контакты с иноязычной средой активизировали в сознании представления о русских – восточных славянах как особом народе и, соответственно, о Русской земле как пространстве, населенном восточными славянами.

Монгольское нашествие – одно из центральных событий XIII в. Оно оказало сильнейшее влияние как на политическую, так и на социокультурную ситуацию в русских землях. В ходе нашествия наибольшему разорению подверглись земли Южной Руси, к концу XIII в. исчезли княжеские столы в Киеве, Переяславле и Чернигове. При этом усилилось политическое значение окраинных земель – Галицко-Волынской и Ростово-Суздальской, где сложилась сильная княжеская власть и в каждой из которых князья, пусть в условиях зависимости от Орды, начинают претендовать на все наследие Древнерусского государства, т. е. «Русь» в широком смысле[287]. Отметим, что в данном случае речь идет не о претензиях на реальную власть в русских землях, а скорее о заполнении идеологического вакуума, оставшегося после падения Киева, который на протяжении всего периода истории Древнерусского государства считался его сакральной столицей и отождествлялся с центром Русской земли.

Так, в галицко-волынской части Ипатьевской летописи местный книжник именует князя Романа Мстиславича не иначе как «самодержцем всея Роуси» и в деяниях своих сравнивается с одним из последних правителей единого Древнерусского государства – Владимиром Мономахом: «ревнова же бо дъедоу своемоу Мономахоу погоубившемоу поганыа Измаильтяны рекомыа Половци»[288]. Продолжая эту линию, южнорусский книжник называл Романа «цесарь в Роускои земли», в то время как его сын – Даниил Романович Галицкий, никогда не княживший в Киеве, по сообщению летописца владел «Роускою землею, Киевом и Володимером и Галичем»[289].

Примерно в это же время (в конце XIII–XIV вв.) начинается продвижение на западные и южные русские земли Великого княжества Литовского. Постепенно оно подчинило себе территории Полоцкого и Пинского княжеств, Волынской, Киевской, Переяславской и большую часть Черниговской земли, а в начале XV в. захватило Смоленское княжество[290], которое до этого момента было одним из активных игроков на международной арене того времени. Впоследствии Литва, присоединив к себе большинство южных и западных русских земель (т. е. территории бывшего Древнерусского государства, населенные восточными славянами), в конце XV в. также выдвинет свои претензии на наследие Древней Руси.

Монгольское нашествие и следующие за ним события оказали колоссальное влияние не только на политическую структуру, но и на социокультурное развитие и общественное сознание Северо-Восточной Руси, куда после падения Киева переместился центр русской государственности. В Ростово-Суздальском княжестве со столицей во Владимире-на-Клязьме, которое в домонгольских летописях именовалось «Суздальской» или «Ростовской» землей, после монгольского нашествия в общественно-политическом поле, так же как и в Галицкой Руси, появляются идеи о власти местных князей над всей территорией Древнерусского государства. При этом в данном контексте нельзя не отметить ошибочность суждений о якобы состоявшемся уже в середине – второй половине XII в. переносе номинальной столицы всей Руси из Киева во Владимир. Как отмечает А.А. Горский, такое событие имело место значительно позже – при Александре Невском и его потомках, в то время как в XII–XIII вв. Суздальская земля была, наравне с Черниговской, Смоленской и Волынской, одной из сильнейших, но не главной[291].

Как уже было сказано выше, в памятниках ростово-суздальской книжности XII–XIII вв. отождествление территории Северо-Восточной Руси с «Русью» в широком смысле встречается крайне редко. В некрологе Всеволода Большое Гнездо, одного из сильнейших русских князей, помещенном в Лаврентьевской летописи, «благочестивым князем всея Руси» и «внуком Владимира Мономаха» древнерусский книжник именует не владимирского князя Всеволода, а его отца Юрия Долгорукого, который по нормам того времени, как раз и являлся «князем всея Руси», так как княжил в Киеве. Данную тенденцию подтверждает тот факт, что даже после монгольского нашествия «Русской землей» продолжает иногда именоваться территория Среднего Поднепровья[292].

Однако в текстах из Северо-Восточной Руси встречаются и исключения. Текст Лаврентьевской летописи передает слова Всеволода Большое Гнездо, обращенные к его старшему сыну Константину, где сказано, что: «Новгород Великыи старейшиньство имать княженью во всей Русьскои земли», а на самого Константина возложено «старейшиньство в братьи твоеи, но и въ всеи Русской земли»[293]. Другой пример содержится в составе «Летописца Переяславля Суздальского», где помещен некролог Всеволода Большое Гнездо, в котором сообщается, что князь «не токмо единои Суждальской земли заступник бе, но и всем странам земля Роусьскыя и Новгородскои, и Муромскои»[294]. Таким образом, в первом случае Новгород называется ростово-суздальским книжником едва ли не главным городом всей Руси, а во втором – хоть Русская земля и обозначает Южную Русь, однако она вместе с Новгородской и Муромской входит в сферу влияния владимирского князя. Вероятно, данное сообщение – первый пример того, как книжники Северо-Восточной Руси начинают «распространять» власть владимирских князей на Русскую землю в широком значении.

В дальнейшем после монгольского нашествия таких примеров становится больше. В «Слове о погибели Русской земли», созданном предположительно автором южнорусского происхождения в Северо-Восточной Руси в период между 1238 и 1246 гг.[295], тот же ростово-суздальский князь Всеволод предстает властелином всей Руси, т. е. территории, заселенной восточными славянами и противопоставленной окружающим ее иноверцам – «поганым странам»[296]. Похожую картину можно увидеть в Лаврентьевской летописи в рассказе о поездке князя Ярослава Всеволодовича в Орду к Батыю, где нижегородский книжник вкладывает в уста хану следующие слова, обращенные к русскому князю: «Буди ты старей всех князей в Руском языце»[297], т. е. среди всего русского народа, а не только в своем княжестве.

Таким образом, во второй половине XIII в. в памятниках, созданных на северо-востоке, можно проследить три тенденции.

Первая состоит в том, что в источниках продолжают использоваться традиционные для домонгольского периода наименования. Отождествление «Руси» исключительно южными территориями встречается в Лаврентьевской летописи, хотя и довольно редко[298]. Сама же Северо-Восточная Русь продолжает называться «суздальской землей». В житии Александра Невского, датированном 80-ми годами XIII в.[299], князь Александр именуется «солнцем земли Суздальской»[300], в то время как упоминания термина «Русь» и производных от него в источнике не встречается.

Согласно второй тенденции, термин «Русская земля» продолжает изредка употребляться в широком смысле, для обозначения всей территории Древнерусского государства, однако контекст употребления данного термина позволяет нам сделать вывод об определенном сдвиге в восприятии всего пространства бывшего Древнерусского государства. Если в XII–XIII вв. в памятниках Ростово-Суздальского княжества термин «Русь» и производные от него употребляются в основном в узком смысле, а русскими князьями называются в основном князья Южной Руси, то после монгольского нашествия и в связи с упадком Киева власть над всеми территориями восточных славян в некоторых источниках как бы «переходит» к князьям Северо-Восточной Руси.

Третья тенденция заключается в том, что, начиная со второй половины XIII в., термин «Русская земля» начинает использоваться древнерусскими книжниками для обозначения территории бывшего Ростово-суздальского княжества, а правящие там князья именуются «русскими князьями». При этом в указанный период в северорусских землях также утверждается понимание «Руси», «Русской земли» в широком значении, в состав которой входят и Ростовская земля, и Новгород[301].

Совместное бытование, по крайней мере, первой и третьей тенденции прекрасно передает рассказ Симеоновской летописи о монгольском походе на земли Северо-Восточной Руси 1293 г., известном как Дюденева рать: «Въ лето 6801 бысть въ Русскои земли Дюденева рать на великого князя Дмитрея Александровича и взяша стольныи градъ славныи Володимерь … Скажемъ же, каково зло учинися в Русскои земле …князь великiи Дмитреи и з своею дружиною побеже к Волоку, и оттоле къ Пскову. И тако замятеся вся земля Суждалская (выделено мной. – В.Т.)»[302].

Отметим, что превращение Северо-Восточной Руси в «Русскую землю» в конце XIII – первой половине XIV в. совпало с постепенным ослаблением Галицко-Волынской земли, которая оказалась зажатой между Литвой, Польшей и Венгрией, и в середине – конце XIV в. окончательно перестала существовать. Все вышеуказанные тенденции свидетельствуют об определенной трансформации в восприятии древнерусскими книжниками политического пространства, а также об изменениях в общественном сознании, которые наиболее ярко проявились в XIV–XV вв.

3.2. Политические изменения в Северо-Восточной Руси в первой трети XIV века

Одним из ключевых моментов для политической истории земель Северо-Восточной Руси в XIV в. был факт получения московскими князьями ярлыка на великое княжение владимирское, позволивший им начать процесс, который впоследствии назовут собиранием русских земель. Начало XIV столетия привнесло новые преобразования в политическую структуру земель Северо-Восточной Руси. После окончательной победы в междоусобной борьбе в Золотой Орде хана Тохты в русских землях также существенно изменился политический расклад. Коалиция русских князей, поддерживающих темника Ногая, распалась еще до окончательного поражения последнего. Михаил Ярославич Тверской в 1300 г. перешел в стан своего бывшего противника – Андрея Александровича Городецкого, а через два года, в 1302 г., умер, не оставив наследников, переяславский князь Иван[303]. Таким образом, из всех князей – бывших союзников Ногая к 1303 г. остался в живых лишь московский князь Даниил Александрович. После его смерти в 1303 г. молодое московское княжество оказалось в довольно сложной политической ситуации. Даниилу Московскому не удалось пережить своего старшего брата Андрея и занять великокняжеский стол во Владимире. Тем самым московские князья лишались права на владимирский стол по «отчинному» принципу, так как Даниил так и не княжил во Владимире, и это при том, что новый московский князь Юрий был младше по этому принципу как Михаила Ярославича Тверского (своего двоюродного дяди), так и своего двоюродного брата – Михаила Андреевича[304].

Таким образом, к началу XIV в. московские князья не только лишились всех союзников в русских землях и Орде, но и потеряли возможность правовым способом, по нормам того времени, получить великое владимирское княжение. Данный факт предопределил то, что московские князья, по мнению В.О. Ключевского, были вынуждены действовать решительно и нетрадиционно для достижения своей цели. Так, выгодное географическое положение города, а также приобретение новых земель путем их скупки, военным или дипломатическим путем, заключение неравноправных договоров с князьями других земель и активное присоединение земель, освоенных московскими колонистами, предопределили дальнейшее превращение Москвы в один из сильнейших городов Северо-Восточной Руси к середине XIV в.[305]

Тем временем в 1305 г. новым великим князем становится представитель тверской линии потомков Ярослава Всеволодовича князь Михаил Ярославич.[306] Права московской линии на владимирский стол представляются довольно сомнительными, однако после смерти великого князя Андрея Александровича Юрий Данилович Московский, вопреки принципу старшинства, предъявляет претензии на великокняжеский стол. Так об этом факте сообщает автор Никоновской летописи: «И сопростася два князя о великомъ княженiи: князь велики Михайло Ярославичь Тверскiй и князь велики Юрьи Даниловичь Московскiи, и поидоша в Орду ко царю в споре и въ брани велицеи бысть замятна въ Суздальстей земле во всехъ градехъ»[307]. Однако правивший Ордой в это время хан Хохта решает данный спор в пользу Михаила Тверского, исходя из принципа старшинства, что в официальном своде конца XV в. отмечает московский книжник: «По преставлении великого князя Андреа Александровича по стареишинству дошелъ бе степень сему князю Михаилу великого княженья. И поиде в Орду к цесареви, яко же обычаи есть взимати тамо великое княженье (выделено мной. – В.Т.)»[308].

Ранее были прецеденты, когда на ярлык претендовал князь, не являющийся «старейшим» среди потомков Ярослава Всеволодовича, однако во всех случаях это был второй по старшинству князь, причем имевший права на владимирский стол «по отчине»[309]. Соответственно, Юрий Московский был первым, кто получил ханский ярлык в нарушение «отчинного» принципа, изменив тем самым установленный порядок. В дальнейшем принцип старшинства будет все меньше играть роль при выдаче ханского ярлыка. Единственное, что осталось неизменным, – это то, что владеть ярлыком на Владимирское княжество, вплоть до его слияния с Московским в конце XIV в., мог лишь потомок Ярослава Всеволодовича.

В текстах XV в. умалчивается об обстоятельствах получения Юрием Даниловичем великокняжеского ярлыка, подробности содержатся в более поздних произведениях – Московском летописном своде конца XV в. и Никоновской летописи. Автор последней сообщает, что «прiиде князь великы Юрьи Даниловичь Московскiй на великое княжнiе изо Орды женився, у царя сестру его поняв…»[310], т. е. просматривается прямая связь между браком Юрия Московского с ханской сестрой и получением ярлыка на великое княжение. Автор Московского летописного свода, ничего не сообщая о браке Юрия с ханской сестрой, объясняет получение Юрием ярлыка следующим образом: «минувъшу же единому лету и пакы безаконнии Измаилтяне не сыти сущи мъздоимства, его же желаху, вземше много сребра и даша великое княжение князю великому Юрью Даниловичю…»[311].

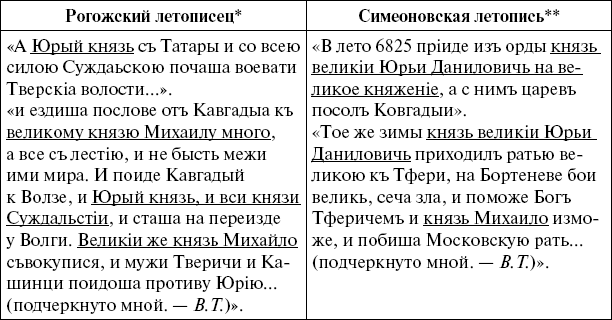

Права Юрия Московского на великое княжение, даже после получения ханского ярлыка, вероятно, оставались весьма сомнительными исходя из норм того времени. Некоторую неопределенность в том, кому именно принадлежало великое княжение Владимирское в 1317 г., демонстрирует расхождение в титулах Михаила Ярославича и Юрия Даниловича, при описании событий, связанных с борьбой между ними в московских и тверских летописях[312]. По сообщениям автора Рогожского летописца, хоть и «съступися великага княженiа князь великiи Михайло Юрiю князю, и поиде въ свою отчину во Тверь… (выделено мной. – В.Т.)»[313], однако при описании дальнейших действий тверского князя, таких как столкновение с новгородцами и победа над дружиной Юрия, сопровождаемого отрядом ордынского посла Кавгадыя, Михаил именуется тверским книжником не иначе как «великий князь», хотя ханский ярлык в это время ему не принадлежал. В памятнике московской книжности Симеоновской летописи, а также других более поздних памятниках московского летописания «великим князем» в свою очередь именуется только Юрий (табл. 2).

Таким образом, у московских книжников, в отличие от тверских, легитимность получения Юрием великокняжеского титула не вызывала сомнения, хотя также стоит отметить, что Михаил Тверской даже в московских летописях продолжает именоваться «великим князем», в истории про его убиение[314]. Наиболее красноречивый пример содержится в Симеоновской летописи: «Того же лета поидоша въ орду князь великiи Юрьи Даниловичь и князь Михаило Ярославичь. Того же лета убилъ царь Озбякъ въ орде великаго князя Михаила Ярославичя Тферского… (выделено мной. – В.Т.)»[315]. Возможно, мученическая смерть Михаила Ярославича в Орде являлась для московских книжников достаточным основанием, чтобы «вернуть» Михаилу великокняжеский титул, или же в данном случае мы имеем дело с экстраполяцией более поздних великокняжеских титулов (вторая половина XIV в.) на князей, их не имевших[316].

Таблица 2

Титулы Юрия Московского и Михаила Тверского у тверских и московских книжников (1317 г.)

* ПСРЛ. Т. XV. Стб. 37; ** ПСРЛ. Т. XVIII. С. 88.

Однако долго продержаться на великом княжении Юрию Московскому не удалось. По предположению А.А. Горского, вместо того чтобы отвезти дань в Орду, Юрий забирает полученное по договору от тверских князей «выходное серебро» в Новгород и вместе с новгородцами начинает боевые действия против шведов[317]. В 1322 г. хан Узбек, видя неповиновение Юрия, возвращает ярлык в тверской княжеский дом.

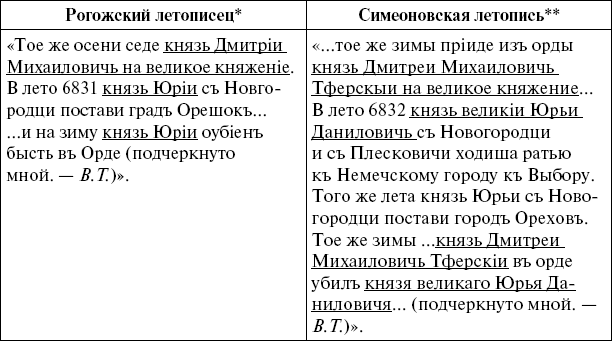

В дальнейшем при описании противостояния Юрия Московского и сына Михаила Тверского – Дмитрия Михайловича Грозные Очи за великое княжение Владимирское московские и тверские книжники продолжают расходиться в княжеских титулах (табл. 3). Московские летописи, несмотря на получение Дмитрием Тверским великокняжеского ярлыка, продолжают именовать Юрия «великим князем», а тверской книжник – автор Рогожского летописца в то время, когда Юрий владел ханским ярлыком (между 1319 и 1322 гг.), именует Юрия Московского «великим князем» всего один раз: «В лето 6828 оженися князь Константинъ Михайлович оу великаго князя Юрiа Софiею, венчанъ бысть на Костроме въ Святомъ Феодоре»[318].

Таблица 3

Титулы Юрия Московского и Дмитрия Тверского у тверских и московских книжников (1322–1325 гг.)

* ПСРЛ. Т. XV. Стб. 42; ** ПСРЛ. Т. XVIII. С. 89.

В данном случае расхождение летописей в княжеских титулах, скорее всего, не случайно. Юрий, несмотря на потерю ханского ярлыка, продолжал считать себя великим князем, поскольку именно этим титулом он именуется в Ореховском договоре 1323 г., заключенном между Новгородом и Швецией[319], хотя в Новгородской I летописи при описании этих событий Юрий Московский не называется великим князем: «ходиша новгородци съ княземъ Юрьеъ и поставиша город на усть Невы, на Ореховомъ острове, туто же приихавше послы великы от Свеискаго короля, и доконцаша миръ вечныи съ княземъ и съ Новымъгородом по старои пошлине (выделено мной. – В.Т.)»[320].

Таким образом, существующее в московском и тверском летописании расхождение в великокняжеских титулах князей первой трети XIV в. дает основание полагать, что старые принципы «старейшинства в Русской земле» постепенно уходят в прошлое. Закрепление титула великих князей Владимирских за московским княжеским домом происходит несколько позднее – в годы правления Ивана Даниловича Калиты и его сыновей.

3.3. Иван Калита в московской идеологии XIV – начала XVI века

Закрепление за Москвой ханского ярлыка на великое княжение, а за московскими князьями – великокняжеского титула связывается прежде всего с именем Ивана Даниловича Калиты. Именно ему, первому из князей московского дома, удается удерживать под своей властью великое княжение Владимирское вплоть до своей смерти в 1340 г., и в годы правления этого князя и его сыновей в общественно-политической мысли Московского княжества появляются идеи о том, что власть московского князя распространяется не только на Москву, но и на всю Русскую землю. С именем Ивана Калиты, а не его братом Юрием, который был первым из московских князей, кто добился великокняжеского ярлыка, московские книжники связывают распространение власти московских князей на Русскую землю. Основной заслугой князя не только московские книжники, но и представители интеллектуальной элиты других земель видели прекращение ордынских набегов: «Того же лета седе Иванъ Даниловичь на великомъ княженiи всея Руси и бысть оттоле тишина велика на 40 летъ и пересташа поганiи воевати Русскую землю и закалати христiанъ и отдохнуша и упочинуша христiане отъ великыа истомы и многыя тягости и от насилiа татарьскаго и быть оттоле тишина велика по всеи земли»[321]. Подобное сообщение о начале княжения Ивана Калиты, с небольшими расхождениями, содержится во всех летописных сводах.

Интересное дополнение содержит Никоновская летопись: «Того же лета князь велики Иванъ Даниловичь, внукъ Александровъ, прiиде отъ царя Азбяка изо Орды съ пожалованiем и с великою честiю на великое княженiе Володимерское, и седе на великомъ княженiи на Москве, а столъ Володимерь и иные многiа княженiа царь Азбяк даде ему к Москве… (выделено мной. – В.Т.)»[322]. Здесь, по-видимому, упоминаются не те известные «купли» Ивана Даниловича, так как о полном переходе Галицкого, Углицкого и Белозерского княжеств к Москве при Калите говорить, судя по всему, не приходится[323]. Возможно, речь идет территориях, таких как Дмитровское княжество, ярлык на которые Иван Калита получил позднее в Орде[324].