Полная версия

Полная версияКонцепции власти в средневековой Руси XIV-XVI вв.

В «Изложениях пасхалии» московский князь Иван III, помимо того, что именуется довольно распространенными в среде московских книжников во второй половине XV в. титулами «государя» и «самодержца» всея Руси[236], сравнивается с крестителем Руси Владимиром I, а также римским императором Константином: «И ныне же, въ последнняя сиа лета, якоже и въ перваа, прослави Богъ сродника его (т. е. Владимира I. – В.Т.), иже въ православии просиавшаго, благовернаго и христолюбиваго великого князя Ивана Василевича, государя и самодеръжца всея Руси, новаго царя Констянтина новому граду Констянтину – Москве, и всеи русской земли и инымъ многымъ землямъ государя…»[237]. Как уже отмечалось ранее, сравнение русских правителей с Владимиром I – явление, довольно распространенное среди древнерусских и московских книжников. Сравнение русских князей с римским императором Константином также уже встречалось, первым этой чести был удостоен в «Слове о законе и благодати» и «Повести временных лет» Владимир I, в XIV в. московские книжники сравнивали с Константином, например, московского князя Ивана Калиту[238].

Однако в случае с «Изложениями пасхалии» митрополита Зосимы именование Ивана III «новым Константином», а «Москвы и всей Русской земли» «новым градом Константина» в данном произведении делалось не в смысле сравнения, а, скорее, как противопоставление и замена старого города Константина новым, а именно Москвой. Москва в данном произведении предстает единственным духовным центром мира, т. е. митрополит Зосима говорит о переходе мирового значения Византии на Русь, о чем позднее в XVI в. писал Василию III старец Филофей[239]. Соответственно вместе с переходом на Русь сакрального центра православного мира принципиальным образом меняется позиционирование ее верховного правителя. Масштабы власти Ивана III становятся поистине вселенскими: «…и прославися имя его и слава по всей вселенъней, и предаст ему Господь Богъ скипетръ, непобедимо оружие на вся врагы, и неверныя покори подъ нозе его, и вся съпостаты предасть ему Господь Богъ в руце его (выделено мной – В.Т.)»[240]. Отметим, что, помимо покорения неверных, московский государь вновь приобретает функции высшего блюстителя чистоты православия[241]: «…и веру православную, яже въ Христа Бога, утверди, ерьтичьствующихъ же на православную веру Христову отгна, яко волкы»[242].

Вышеуказанные идеи, касающиеся изменений места Российского государства и московских князей во всемирно-историческом процессе, оформившиеся во второй половине – конце XV в. в среде московских книжников, без сомнения, оказали существенное влияние на государственную идеологию. По мнению Я.С. Лурье, именно после 1492 г. и создания «Изложений пасхалий» митрополита Зосимы идея перенесения на Русь «нового Рима» получила официальное признание. В какой-то мере доказательством этому может служить прошедшая в Москве в 1498 г. коронация внука Ивана III Дмитрия.[243] Это событие примечательно еще и тем, что во время обряда венчания, подобных которому ранее не происходило в русских землях[244], впервые упоминаются регалии, связанные с именем Владимира Мономаха. Однако памятники, посвященные коронации Дмитрия-внука, а именно чин венчания и летописный рассказ об этом событии, не содержат каких-либо сведений о появлении на Руси данных регалий, связанных с одной из императорских династий[245]. Таким образом, важнейшей задачей московской идеологической публицистики в конце XV – начале XVI в. было создание произведений, во-первых, рассказывающих о появлении на Руси тех самых Мономаховых регалий, которыми был венчан Дмитрий-внук, а во-вторых, доказывающих права на них московских князей.

Эти два сюжета находятся в неразрывной связи друг с другом в двух литературных памятниках, а именно в «Послании о Мономаховом венце» Спиридона-Саввы[246] и «Сказании о великих князьях Владимирских»[247]. Также упоминание о царских регалиях, отправленных из Константинополя на Русь, встречается в более поздних памятниках московской книжности – цикле повестей о Вавилоне и в пространной редакции «Повести о белом клобуке». Датировка этих памятников вызывает некоторые расхождения. Так, И.Н. Жданов, В. Малинин, а также другие исследователи относили создание «Сказания о князьях Владимирских» к концу XV в., связывая произведение с известнейшим книжником Пахомием Логофетом[248]. Р.П. Дмитриева в своей монографии, посвященной данному произведению, доказывает первичность «Послания о Мономаховом венце» по отношению к «Сказанию о князьях Владимирских»[249], при этом время создания «Послания» исследователь определяет 1510-ми гг., в то время как «Сказание» сложилось на его основе не позже 1527 г.[250]

Существенное влияние на эти произведения оказали политические реалии второй половины XV – начала XVI в., когда молодое Российское государство, совсем недавно объединенное Иваном III, освободившееся от ордынской зависимости и претендующее на роль наследницы Византийской империи, начинает активно заявлять о себе на внешнеполитической арене. В этой связи остро ощущалась потребность идеологического обоснования укрепляющейся великокняжеской власти. Сочинения московских книжников прежних лет, которые лишь отмечали изменения во властных полномочиях князей, для этой цели уже не годились.

Задачей московской идеологии было создание полноценных концепций, которые, с одной стороны, исторически обосновали изменения в положении московских государей, а с другой – укрепили международный авторитет русских князей и доказали их равенство со знатнейшими правящими домами Европы[251]. «Послание о Мономаховом венце» и «Сказание о князьях Владимирских» служили именно этим целям. В качестве основополагающего принципа, доказывающего древние «царские» полномочия русских князей, в этих памятниках был использован широко распространенный в трудах древнерусских и московских книжников принцип преемственности власти.

Оба памятника передают с небольшими расхождениями легендарное известие о происхождении рода русских князей от римского императора Августа: «И в то время некий воевода новгородскы имянем Гостомысль скончявает житье и съзва владалца сущая с ним Новагорода и рече: “Съевет даю вам, да послете в Прусскую землю мудра мужа и призовите князя от тамо сущих родов римска царя Августа рода. Они же шедше в Прусскую землю и обретошя тамо некоего князя имянем Рюрика суща от рода римска царя Августа…”»[252]. Вообще, характерная для древнерусских и московских книжников идея преемственности правящего рода пронизывает эти произведения. Именно своих родственников Август ставит царями в подвластных ему землях: «Постави брата своего Патрикиа царя Египту; и Августалиа, брата своего, Александрии властодержьца постави…»[253]; «…а Пруса, сродника своего, в брезе Вислы реце во граде Марборок…»[254]. О славе своих предков, успешно воевавших против Византии, также говорит князь Владимир Всеволодович, обращаясь к своим боярам: «А мы есмо настольницы прародитель своих и отца моего Всеволода Ярославича и наследницы тоя же чести от бога (выделено мной. – В.Т.)»[255].

Отметим, что передача князю Владимиру Мономаху тех самых регалий состоялась, согласно тексту произведений, в ходе визита посольства, основной целью которого было заключение мира с русским князем. Именно после получения царского венца, чаши и ожерелья кесаря Августа, владельцем которых русский князь мог стать по праву рождения, как прямой потомок римского императора, Владимир Мономах становится царем, а Русь – царством: «Снемлет же от своея главы венець царьский и поставляет его на блюде злате. Повелеваетъ же принести крабьицу сердоликову, из нея же Августия, царь римъский… и посла их к великому князю Владимиру Всеволодовичу глаголя: “Прийми отъ насъ, о боголюбивый благоверный княже, сия честныа дарове, иже от начатка вечных лет твоего родьства и поколенья царский жребий, на славу и честь и на венчание твоего волнаго и самодержавного царствия… и твоего волнаго самодержавъства великиа Русиа, яко нарицаешися отселе боговенчаньный царь, венчан симъ царскимъ венцемъ… И от того времени княз великий Владимир Всеволодовичь наречеся Манамах, царь великиа Русия” (выделено мной. – В.Т)»[256]. В данном случае нам представляется вполне обоснованным вывод, сделанный Р.П. Дмитриевой, согласно которому в этих памятниках не было идеи передачи царской власти русских князьям со стороны путем заимствования ее из Византии[257], по праву рождения, русские князья обладали властью того же масштаба, что и византийские василевсы.

Таким образом, «Послание о Мономаховом венце» Спиридона-Саввы и «Сказание о князьях Владимирских» в какой-то мере явились завершающим звеном развития идеологии Российского государства. В этих произведениях традиционные для древнерусских книжников идеи преемственности власти нашли новое воплощение и стали служить реальным политическим целям России в XVI в. Идеи, отраженные в указанных памятниках, были использованы практически во всех идеологических мероприятиях, связанных с поднятием престижа великокняжеской власти. Русские дипломаты нередко обращались к этим произведениям при дипломатических спорах с представителями Польско-Литовского государства, и, наконец, указанные идеи, касающиеся происхождения русской княжеской династии, в дальнейшем применялись московскими книжниками в документах XVI в. – «Государевом родословце» 1555 г., «Великих Минеях-Четьях», проникли в Воскресенскую летопись и «Степенную книгу», а также в период правления Ивана IV были использованы для укрепления царской власти как внутри страны, так и на международной арене[258].

Таким образом, период второй половины XV – начала XVI в. явился временем интенсивного развития московской общественно-политической мысли, отразившей некоторые изменения в позиционировании великокняжеской власти, а также целый комплекс сложных внешне- и внутриполитических проблем, стоящих перед молодым Московским государством. Москва восстанавливает утраченные в ходе Феодальной войны позиции, Василий II первым из московских князей начал именоваться царем при жизни, а его властные полномочия оказались значительно расширены.

В периоды правления Ивана III и Василия III, составляющих одну неразрывную эпоху в развитии московской общественно-политической мысли, помимо развития идей, характерных для предшествующих периодов, начали формироваться развернутые политические теории, призванные, с одной стороны, заявить об изменившемся характере власти великого князя и возросшем положении Руси в целом и Москвы в частности, а с другой стороны, вписать по факту новое государство и правящую в нем династию в существующую картину мира.

Время начала XVI в. явилось завершающим периодом формирования русской государственной идеологии. Характерные для московских книжников идеи преемственности власти получили развитие в «Послании о Мономаховом венце» Спиридона-Саввы и «Сказании о князьях Владимирских» – произведениях, доказывающих древность и знатность русского княжеского дома по средствам родства с династией римских императоров. Не меньшее значение на развитие государственной идеологии Московской Руси оказали послания старца Филофея, в которых была окончательно сформулирована теория «Москва – Третий Рим». Вместе все эти произведения образуют тот фундамент, на котором строилась государственная идеология не только XVI в., но во многом и последующих периодов русской истории.

2.4. Некоторые аспекты осмысления ордынской власти над Русью в общественно-политической мысли русских земель

При рассмотрении вопроса о концепциях власти на Руси нельзя не учитывать одного важнейшего фактора, уже упоминаемого нами ранее, а именно того, что ярлык на великое княжение Владимирское вплоть до конца XV в. выдавался русским князьям ордынскими ханами, являвшимися верховными правителями русских земель. Восприятие книжниками иноземного владычества над русскими землями не оставалось неизменным, также, как и представления о том, что ордынский хан является источником верховной власти на Руси. Конечно, проблема восприятия образованным слоем русских земель иноземного владычества, как и изменение сути этого самого владычества в разные периоды ордынской зависимости, без сомнения, заслуживают отдельного исследования. Однако и в контексте данной работы нам представляется необходимым остановиться на некоторых важных аспектах восприятия ордынской власти древнерусскими книжниками.

После монголо-татарского нашествия на русские земли в XIII в. в трудах древнерусских книжников и летописцев постепенно начинает использоваться титул «царь» по отношению к татарским правителям. Первоначально, так именовался монгольский хан, правящий в столице Монгольской империи Каракоруме, а, начиная со второй половины XIII в., царский титул перешел на хана Золотой Орды[259]. Ранее данный термин не применялся к предводителям восточных кочевых народов, в глазах образованного слоя Древней Руси «царем» являлся император Византии. Вряд ли можно установить точную причину, по которой царский титул «перешел» от василевса к ордынскому хану. По мнению А.А. Горского, перенос титула связан с захватом Византийской империи крестоносцами в 1204 г. Существовавшая в 1204–1261 гг. Никейская империя не воспринималась древнерусским обществом как правопреемница Византии, в то время как Орда в определенном смысле заняла место «царства» в общественном сознании, которое пустовало на момент завоевания Руси монголами. Восстановление в 1261 г. Византийской империи не изменило существующего положения – греческий император и константинопольский патриарх, вступив в союзнические отношения с монгольскими ханами, фактически закрепили данный статус русских земель, политически подчиненных Орде, а в религиозном плане – Константинополю[260].

Древнерусские книжники и летописцы в своих трудах старательно обходили моменты, свидетельствующие о подчиненном положении Руси и русских князей по отношению к монголам, практически ничего не сообщая о жизни русских князей в Орде, а также о реальных обстоятельствах получения тем или иным князем ханского ярлыка. В большинстве своем летописи XV – начала XVI в. содержат довольно лаконичную формулировку о восшествии того или иного правителя на великокняжеский стол, которую можно представить в следующей схеме: «прийде из Орды князь (имя и указание родовой отчины, например Михаил Тверской. – В.Т.) на великое княжение»[261]. Иными словами, в данной формулировке отмечается лишь сам факт получения власти над великим княжением, а указание на то, что именно хан является источником этой власти, отсутствует.

Однако указания на то, что принадлежность великого княжения целиком зависит от воли хана (татар), как и некоторые обстоятельства получения великокняжеского ярлыка, все-таки встречаются в летописных памятниках. Согласно тексту Никоновской летописи, первый владимирский князь из московского дома Юрий Данилович получил великокняжеский титул путем подкупа знатных татар: «безаконнии Измаилтяне не сыти сущи мъздоимства, его же желаху, вземше много сребра и даша великое княжение князю великому Юрью Даниловичю… (выделено мной. – В.Т.)»[262], при этом воцарение во Владимире его противника тверского князя Дмитрия Грозные Очи летописец связывает с «пожалованием» хана Узбека. Московский книжник приводит довольно обширный рассказ и комментарии об обстоятельствах получения тверским князем ханского ярлыка: «князь Дмитрей Михайлович Тверскiй, внук Ярославль, поиде во Орду ко царю Азбяку, и многу честь прiем отъ царя и отъ князей, и пожалова его царь Азбяк великым княженiеъ Володимерскымъ подъ великымъ княземъ Юрьемъ Даниловичемъ; а преже сего той же Азбякъ царь далъ великое княженiе Володимерьское Юрью Даниловичю Московьскому подъ великимъ княземъ Михаиломъ Ярославичемъ Тверскимъ (выделено мной. – В.Т.)»[263]. Приведенный выше отрывок свидетельствует, на наш взгляд, о том, что московский книжник связывал передачу ярлыка именно с конкретным решением хана Узбека, а не с существовавшим в то время каким-либо порядком. Тем же «пожалованием» хана объясняется получение владимирского стола московским князем Иваном Калитой[264] и Дмитрием Донским[265]. Автор Московского летописного свода конца XV в., говоря о вокняжении во Владимире Михаила Ярославича, пишет, что тверской князь «поиде в Орду к цесареви, яко же обычаи есть взимати тамо великое княженье»[266].

При этом «отчинный» принцип передачи власти, о котором говорилось ранее, вполне мог уживаться с представлениями о том, что только ордынскихй хан может распоряжаться судьбой великого княжения Владимирского. Московский книжник XVI в. в Никоновской летописи передает слова Тохтамыша, обращенные к Михаилу Тверскому, когда тот, будучи в Орде, заявил о своих претензиях на Владимирское княжение: «азъ услусы своя самь знаю, и киждо князь Русский на моемъ улусе, а на своем отечестве, живетъ по старине, а мне служитъ правдою, и азъ его жалую; а что неправда предо мною улусника моего князя Дмитреа Московскаго, и азъ его поустрашилъ, и онъ мне служитъ правдою, и язъ его жалую по старине во отчине его… (выделено мной. – В.Т.)»[267]. Это подтверждают также великокняжеские летописные своды второй половины XV в.[268], содержащие наиболее полный рассказ о борьбе за великокняжеский престол во второй четверти XV в., излагаемый с позиций уже одержавшего победу Василия II. Боярин Василия II Иван Дмитриевич говорит хану следующие слова: «Нашь государь великы князь Василе и ищетъ стола своего великого княжениа, а твоего улусу по твоему цареву жалованию и по твоим девтерем и ярлыком… А и государь нашь князь велики Василеи Дмитриевич великое княжение дал своему сыну великому князю Василью, а по твоему жалованию вольного царя… (выделено мной. – В.Т.)»[269]. В данных случаях мы можем видеть, как существующая с конца XIV в. практика передачи власти в московском княжеском доме сосуществовала вместе с признанием вассальной зависимости от Орды, которая выражалась в выдаче ханского ярлыка.

В период монгольской зависимости на ханов Золотой Орды, являющихся верховными правителями русских земель, древнерусскими книжниками были перенесены представления о божественном происхождении власти. В уже упоминаемом нами сочинении Анастасия приведены две поучительные повести: о царе Фоке Мучителе и о беззаконном граде Вифаиде. При этом, по словам М.А. Дьяконова, данная тема получила широкое распространение в Древней Руси, так как именно в монгольский период ханы Золотой Орды, на которых были перенесены отвлеченные представления о божественном происхождении власти, впервые могли быть причислены к числу царей мучителей. Вместе с тем, как отмечает А.А. Горский, в сочинениях древнерусских книжников второй половины XIII – первой половины XIV в., т. е. периода, когда власть Орды была особенно прочной и жестокой, почти нет уничижительных эпитетов по отношению к законным правителям Орды. Исключения, по словам исследователя, содержатся в «Повести о Михаиле Тверском», где ордынский правитель хан Узбек именуется «беззаконным», «законопреступным» и «окаянным», а также в тверском рассказе об антиордынском восстании 1327 г., где к тому же хану применен эпитет «беззаконный». При этом первые два эпитета довольно мягкие и указывают лишь на то, что этот правитель, принявший ислам в качестве государственной религии в Золотой Орде, не знает истинного закона, т. е. не является христианским царем[270].

Характерно, что позднее, во второй половине XIV в., подобная парадигма отношения с ордынскими ханами, видимо, все еще сохранялась, что нашло свое отражение в произведениях книжников и летописных памятниках первой половины XV в. Отношения московского княжества с Ордой последней четверти XIV в., без сомнения, являются одними из наиболее драматичных с периода монгольского нашествия. «Розмирие» с Мамаем, сопровождавшееся отказом от выплаты дани, в итоге вылилось в длительное противостояние. При этом, как считает ряд современных исследователей[271], борьба Дмитрия с Мамаем имела характер противостояния узурпатору, захватившему власть в Орде, и, соответственно, не воспринималась современниками как попытка свержения власти ордынского царя.

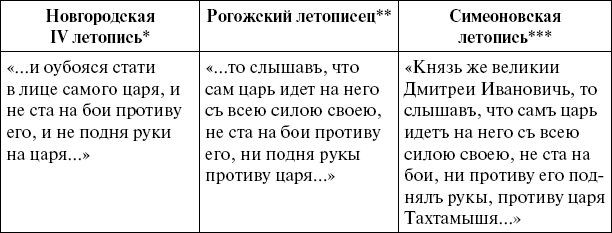

Московские книжники, судя по всему, прекрасно осведомленные о политической ситуации в Орде, отмечали в своих сочинениях факт незаконной власти Мамая. По данным Симеоновской летописи, татары, побежденные на реке Воже в 1378 г., «прибегоша в Орду къ своему царю, паче же къ пославшему Мамаю, понеже царь ихъ, иже въ то время имеаху себе, не владеаше ничимъ же, и не смеаше ничто же съ творити предъ Мамаемъ, но всяко стареишиньство съ держаше Мамаи (выделено мной. – В.Т.)»[272]. Книжник-составитель Никоновской летописи, также упоминая о самовластии Мамая «всею Ордою владеаше и многихъ князей и царей изби и постави себе царя по своей воли»[273], идет еще дальше и сообщает об убийстве Мамаем законного правителя-чингизида: «Таже и самого царя своего уби…», так как, «убояся, еда тако отъиметь отъ него власть и волю его, и того ради уби его…»[274]. Сменивший Мамая на ханском престоле в Орде Тохтамыш, в свою очередь, по праву рождения мог претендовать на верховную власть над русскими землями, так как являлся «царем» т.е. законным правителем-чингизидом. Отказ Дмитрия выступить в 1382 г. против Тохтамыша авторы ранних летописных сводов (Новгородская IV летопись, Рогожский летописец, Симеоновская летопись) объясняют именно нежеланием противостоять «законному» царю (табл. 1).

Таблица 1

Бегство Дмитрия Ивановича от Тохтамыша в изложении новгородских, тверских и московских книжников

* ПСРЛ. Т. IV. С. 338; ** ПСРЛ. Т. XV. Стб. 143–144; *** ПСРЛ. Т. XVIII. С. 132.

По словам А.А. Горского, факт нежелания Дмитрия воевать с «законным» царем, отмеченный новгородскими, тверскими и московскими книжниками, выглядел в глазах современников оптимальным оправданием для великого князя[275]. Вместе с тем в данном случае речь идет лишь об отказе от открытого сражения, нежели об отсутствии сопротивления как такового[276].

Под определение узурпатора, помимо Мамая, также попадал эмир Едигей, совершивший в 1408 г. разорительный набег на Москву, который, как о нем писал московский книжник, «иже все царство единъ держаше и по своей воли царя поставляше»[277], чем также нарушал установленный Богом порядок вещей. Незнатный по своему происхождению завоеватель Тамерлан, который «не цесарь бе родомъ: ни сынъ цесаревъ ни племяни цесарьска, ни княжьска, ни боярьска, но тако и спроста единъ сы от худыхъ людей»[278], противопоставлен благоверному и христолюбивому князю Василию Дмитриевичу по "отчине и дедине" имевшему право на власть.

Несколько иначе обстояли дела с властью хана в XV в., начиная с момента, когда некогда единая Золотая Орда распалась на несколько независимых государств. Если летописи конца XV в.[279], описывая борьбу между Василием II и Юрием Звенигородским, признают право хана решать судьбу великого княжения, т. е. фактически признают его власть над русскими землями в годы правления Василия II, то окончательный крах идей о власти Орды над Русью по хронологии совпадает с освобождением от ига и наиболее полно выражен в послании на Угру ростовского архиепископа Вассиана Рыло к великому князю Ивану III. В данном сочинении прямо говорится: «Аще ли же еще любо пришися и глаголеши, яко: “Под клятвою есмы от прародителей, – еже не поднимати рукы противу царя, то како аз могу клятву разорити и съпротив царя стати”, – послушай убо, боголюбивый царю, …не яко на царя, но яко на разбойника, и хищника, и богоборца»[280]. Вассиан в своем послании отрицает любую иноземную власть над Русью, при этом его идеи расходятся с представлениями книжников второй половины XIII – середины XV в., не отрицавших верховную власть ханов, так как основателя ханской династии Батыя ростовский владыка также не считает царем: «…иже пришед (Батый. – В.Т.) разбойнически и поплени всю землю нашу, и поработи, и воцарися над нами, а не царь сый, ни от рода царьска»[281].

Таким образом, древнерусские книжники в своих трудах обходили обстоятельства пребывания русских князей в Орде и сообщали о получении великокняжеского ярлыка без прямого указания на то, что именно ордынский хан является источником власти. Вместе с тем средневековые летописи нередко связывали получение великокняжеского ярлыка с особой «честью», оказанной тому или иному князю ордынским правителем, а также иногда упоминали, каким именно образом досталось великое княжение. При этом вассальная зависимость от монгольских ханов вполне могла уживаться с представлениями о великом княжении, как собственности московского княжеского дома, так как ханы жаловали подчиненных им князей «по старине», соблюдая «отчинный» принцип.

Идеи о божественном поставлении власти и, соответственно, непротивлении ей распространялись на ханов, т. е. законных правителей Золотой Орды во второй половине XIII – первой половине XIV в. Со второй половины XIV в., когда московские князья впервые начинают оказывать сопротивление ордынским правителям, данные представления все еще остаются в сознании, но при этом не распространяются на узурпаторов власти в Орде. Однако ближе к концу XV в. легитимность власти ордынских ханов над Русью оказывается коренным образом пересмотрена. Хан «теряет» царский титул, а вместе с ним и право на власть, согласно распространенным в общественно-политической мысли русских земель идеям о божественном происхождении власти.