Полная версия

Полная версияЭкономическое наследие Великого Новгорода

1

2

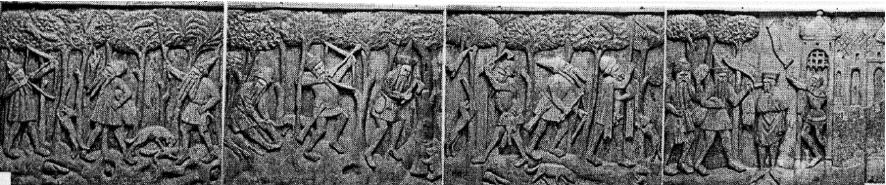

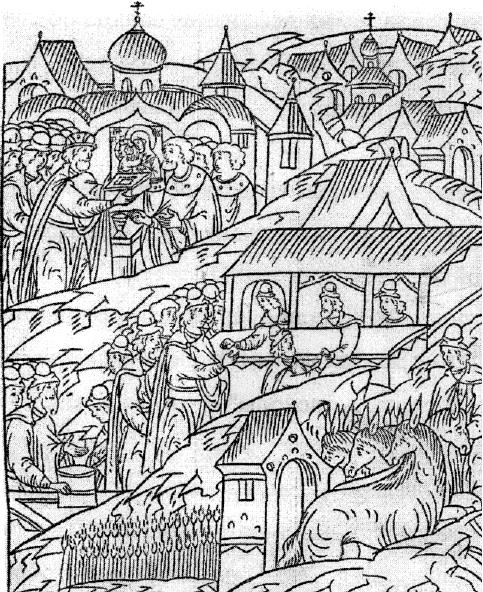

Рис. 39. Великий Новгород. Экпортные товары: 39.1. Резные деревянные панели скамьи купцов в ганзейской церкви св. Николая в Штральзунде (ок. 1360 г.), слева направо: охота на белку с луком, бортничество (с полной рубкой дерева и скоблением борти), повтор двух первых сюжетов (стрела с тупым наконечником, но могло быть и костяное навершие), новгородцы со связками мехов и приказчик подворья в Риге (брак шкурок возмещался наддачами); 39.2. Свеча восковая, круг воска, сколы (следствие колупания) с круга воска (X в.).

Ганзейские купцы создали для себя в Новгородской республике исключительно благоприятные условия торговли:

• право исключительной и только оптовой торговли с Новгородом и препятствия его торговле с другими странами, не входящими в Ганзу (Англия, Голландия, Франция);

• запрет на продажу Новгороду «стратегических» товаров (оружие, металл, хлеб);

• применение только меновой торговли / использование в расчетах с Новгородом только серебряной монеты;

• индивидуальная ответственность торговцев Новгорода за долги, без применения коллективной ответственности;

• сниженные пошлины и облегченная процедура транспортировки товаров из Ганзы (доставка и вывоз, погрузочно-разгрузочные работы, ремонт судов, помощь перевозчиков);

• продажа Новгороду по образцам без осмотра, обмера, взвешивания товара, и крупными партиями (сукна – кипами; соль – мешками; мед, вино, сельдь – бочками по 10 пудов); продажа Новгородом товаров с правом Ганзы на их проверку;

• нарушения при продаже Новгороду (недолив, разбавление водой вина и пива, недомер, несоответствие сортам);

• система колупания и наддач: колупание воска означало намеренные сколы больших кусков с круга воска (достигал 160 кг) для проверки на предмет чистого белого воска,[104] наддача мехов – дополнительные шкурки для компенсации за возможные изъяны (30 бесплатных шкурок на 1000); оба приема понижали продажные цены для Новгорода;

• отсутствие гарантий безопасности морского судоходства Новгорода и компенсации ограблений, хотя в каждом договоре новгородские купцы прописывали пункт: а гостю чистый путь без пакости.

Ответные меры новгородских купцов носили скорее частный характер, так как они не составляли конкуренцию Ганзе:

• запрет на продажи с другим иностранцем до местных купцов;

• разрешение розничной торговли только в ярмарочные дни;

• запрет на операции купли-продажи с местным крестьянским населением;

• запрет на транспортировку товаров произвольным маршрутом;

• запрет на использование собственных весов ганзейскими торговцами;

• приобретение товаров в обход Ганзы по связям с торговцами городов, не входящих в Ганзу;

• покупка у Ганзы товаров оптом, продажа Новгородом – на местном рынке в розницу с добавлением наценок;

• покупка у местного населения товаров по заниженным ценам, продажа Ганзе с добавлением прибыли.

В сложных отношениях с Ганзой Новгород имел более слабые позиции, не имея оснащенный торговый флот и собственные порты, в условиях недостатка свободных крупных капиталов, консервативной клановой среды, истребления природных ресурсов. С присоединением Новгорода к Московскому Великому княжеству и потерей им политической независимости (1478 г.) за ним сохранилось право на операции с Ганзой, после чего по договору 1487 г. Ганза согласилась на гарантии новгородским торговцам чистого пути за море, а затем была отменена система колупания и наддач (на воск и мех) и введено обязательное взвешивание продаваемых ганзейцами товаров (соль). Но в 1494 г. Немецкий двор в Новгороде был закрыт по указу Ивана III; 49 ганзейских купцов и их товары на 96000 марок были арестованы и отправлены в Москву. Далее с XV в. Ганза по разным причинам стала утрачивать свое значение, уступая прежде всего Голландии. Новгород также оказался в неблагоприятных условиях. В XVI–XVII вв. он был одним из самых крупных русских городов, но его внешнеторговый статус был существенно потерян. С 1617 г. в Новгороде стал функционировать Шведский гостиный двор (свейские торговые немцы) на месте бывшего Готского двора.

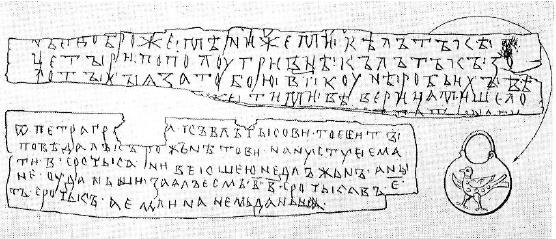

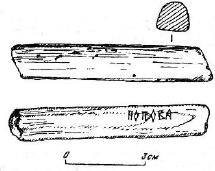

Внутренняя новгородская торговля осуществлялась через торговых агентов, которым товары выдавались в подотчет с последующими расчетами от их продаж: семнадцать гривен, не откажи (букв.: не удерживай), (и) пошли сюда. Да с берковец соли пошли сюда. А если тебе что-нибудь нужно из товара, то я пришлю [НБГ 624;XII в.]. По одному из документов известна кража товара агентом (утаил) [НБГ 721/683/647; XII в.]. Известен документ о взаиморасчетах, в котором объектами обмена являлись ювелирные изделия (кол-ты) и рабыня:…выменяй же мне четыре колтка – из золотых колтков (ценой) по полугривне. А за тобой 12 куниз денег за рабыню; (купи) же на эти деньги, шлем…? [НБГ 335; XII в.], причем, на оборотной стороне документа адресат привел нарисованный образец изделия (рис. 40, рисунок образца требовал навыка в изображении кривых линий и, очевидно, был сделан ювелиром):

Рис. 40. НБГ 335 с просьбой о приобретении ювелирного изделия по образцу, нарисованному на оборотной стороне документа (XII в.).

Торговая сторона (Торг, Торговище) была средоточием торговли и сделок. Свыше 1,5 тысяч лавок размещались в 40 рядах с названиями – Корыстной / Великий (главный), Терличные, Чупрунные, Суконный, Холщовый, Льняной, Сермяжный, Тимовный и другие (примыкающие). На этой стороне была возведена церковь Пятницы на Торгу (рис. 41.1).[105] На Торгу размещалась и Никольская церковь (позже собор, рис. 41.2), к которой торговцы имели заинтересованное отношение, так как у входа в нее заседало вече. Но были и другие церкви, привлекавшие внимание торговцев. Историками отмечена традиция торговли в церковные праздники после богослужения на церковной площади. Поэтому в каждой церкви находились стандартные весы и меры, взвешивание производилось в присутствии священника (за что взималась церковная пошлина) в притворе, в церковных подвалах хранились товары, в церковном архиве – торговые договоры.

1

2

Рис. 41. Великий Новгород. 41.1. Церковь Параскевы-Пятницы на Торгу. Она считалась покровительницей купцов, была возведена в 1207 г. (ей предшествовали две деревянных – 1156 и 1191 гг.), по пятницам открывался новгородский Торг. Церковь выглядит почти идентично первоначальной; 41.2. Никольская церковь, заложена в 1113 г., освящена в 1136 г.

Торговые ряды были оснащены прилавками (на внушительных столбах диаметром 25 см), возведенными на деревянных мостовых (и которые были укреплены в основании коровьими челюстями на глубину 5-10 см). Мостовые были проложены строго параллельно на расстоянии 7 м. Торг часто горел, при пожаре в 1340 г. мостовые так пострадали, что их вынули и заменили новыми. При раскопках Торговой стороны найдены большие товарные запасы аметиста, игральные кости, ореховая скорлупа (сплошной слой), кожаный кошелек с запасом гирек-разновесов для взвешивания денег.

Из торговых корпораций Новгорода наиболее известно объединение купцов, торговавших воском (вощаники, вощники), под названием Иваньское сто (букв.: ыванское; также купецкая ста). Оно функционировало в течение XII–XV вв. Члены корпорации имели свою церковь Иоанна (Ивана) Предтечи-на-Опоках (1135 г.), обладали политическим весом и были самыми богатыми в Новгороде. Вступительный взнос в корпорацию вощанников по наследственным правам составлял 50 гривен серебра (ок. 10 кг, из них – половина на содержание церкви), обычный – 25 гривен серебра. Только в их церкви на специально установленных весах взвешивался воск, плата за провес поступала в общинный и церковный бюджет. Другие эталонные меры хранились в подвале и использовались там же. Подвалы церкви были также складом для хранения ценных товаров членов корпорации. В ней же вершились суды по торговым сделкам с участием тысяцкого, и устраивались братчины (пиры-складчины) при получении особо высоких доходов.

Общинный праздник Иваньского ста отмечался 11 сентября, расход на который из общей казны составлял 25 гривен серебра, в церкви зажигалось 70 свечей, приглашался служить архиерей с оплатой за гривну серебра и сукно. Праздник братства Иоанна-на-Опоках длился 3 дня, что в целом было аналогией западноевропейских цеховых праздников. Но церковь вощанников не была единственной в Великом Новгороде, есть сведения о церкви св. Троицы. В Киеве была церковь св. Михаила новгородских купцов (новгородская божница), их церкви были и в прибалтийских городах. Богатые пошлые купцы вряд ли сами совершали рискованные торговые путешествия, для этого у них была агентская сеть, тем более, что их конечной целью было приобретение земельной собственности, чтобы стать боярами.

Наряду с самым серьезным отношением к международной и внутренней торговле (с ориентацией на первую как более доходную), ремесленное производство (ремьство) в Новгороде было на одном художественном и технологическом уровне с Западной Европой и Востоком. Художественный стиль длительное время отражал синкретизм христианских и языческих сюжетов. Бригады греческих мастеров (10–15 человек), которых нанимали для строительства храмов, были обязаны иметь учеников из местного населения.

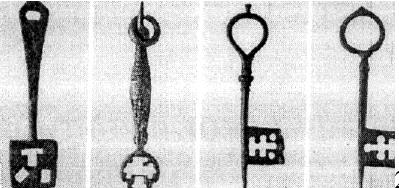

Новгородским ремесленникам по металлу (кузнеци железу) была известна технологии ковки, пайки, полировки, золочения, об-меднения, многослойной сварки металлов разной вязкости в сложно-составных мечах, кинжалах (засапожники), инструментах из железа и стали (найденные в Новгороде топоры, серпы, косы, лезвия к рубанкам – XII в., бритвы – XIII в.), ювелирных изделиях (техника зерни и перегородчатой эмали), замках сложной конструкции (цилиндрические пружинные), доспехах (рис. 42 и 43). Сборка изделий была ручной и поэтому трудоемкой – для изготовления кольчуги (броня) на средний рост требовалось 18000-20000 колец диаметром 7,5 см.[106] Однако серийное производство также осваивалось – замки собирались из одинаковых основных деталей, а различались ключи. Оружие украшалось драгоценными камнями и металлами.

1

2

3

Рис. 42. Великий Новгород. Железные изделия: 42.1. Замок навесной. (XII в.; 8,5 1 см); 42.2. Ключи от навесных замков (XI в.; 10,5 см; 12 см); Ключи от нутряных 3 замков (XII в.; 10,6 см;10,3 см); 42.3. Личины нутряных замков (XII в.; 13,3 см; 15 см).

1

2

3

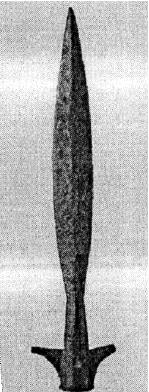

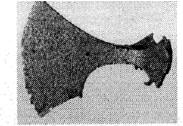

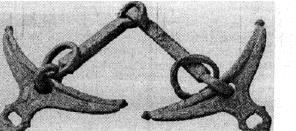

4

5

Рис. 43. Великий Новгород. Железные изделия: 43.1. Наконечник копья (X в., 35 см); 43.2. Топор боевой (XI в., 16 см); 43.3. Конские удила с псалиями (XI в.; серебряная инкрустация, ковка; 24 см); 43.4. Ножницы (XIV в.; 15,5 см); 43.5. Креса́ло (XI в.; ковка; 5 см); 43.6. Нож с бронзовой рукояткой (XIII в.; 14 см).

Существовали черная металлургия и выплавка стали по маркам (оцел, харалуг, уклад); кожевенное, скорняжное, столярное, плотницкое, косторезное ремесла; изготовление обуви (сапожники составляли 15 % всех ремесленников, и имели специализации – поршенники, голенищники, подошвенники), тканей, резного дерева. По кузнецам XI–XII вв. известно 16 специальностей.[107] Всего было около 100 специальностей ремесленников (ремственники).

Для экономии применялись технологии наваривания и вваривания лезвий и других рабочих частей, что сберегало железо в 8-10 раз. Железная поверхность наконечников стрел могла покрываться золотом (злаченые стрелы), а ножниц, пряжек, булавок, украшений – серебром и медью. Металлические изделия (тяжкий товар) функционального назначения имели разный ассортимент – от рабочих инструментов до миниатюрных весов для взвешивания металлических денег. Ремесленное ювелирное производство зависело от импорта (золото, серебро, свинец, сурик, краски, лак, бирюза, сердолик, стекло, янтарь, ценные породы дерева). Для плавки и переделки в ювелирные изделия использовались ввозимые восточные монеты. Наиболее распространенными материалами были серебро и бирюза.

Общеизвестно деревянное зодчество с использованием художественной резьбы, и которое поддерживалось непрерывающейся традицией, несмотря на пожары. В строительных работах использовались чертежи с расчетами (вавилоны). Судостроение и оснастка судов включали изготовление многовесельных ладей, парусов из холста (толстина, которой на одно судно требовалось 16 кв. м), рулей, мачт, канатов (ужища), причем дополнительный комплект оснастки (паруса, мачты, реи) брался купцами в дорогу, с целью замены после преодоления порогов.

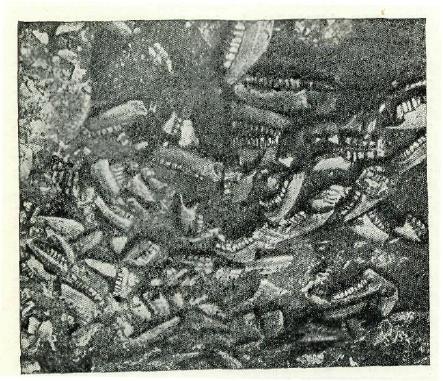

Уникальной особенностью древних новгородских мостовых является сплошная подложка под них челюстей животных (коровьи, реже – лошадиные, овечьи, свиные, медвежьи) и проложенная грунтом, щепой, выброшенными берестяными грамотами. Пласт св. 15000 челюстей, положенных плашмя образовал слой толщиной 70 см, на что требовалось несколько сотен тысяч животных (рис.

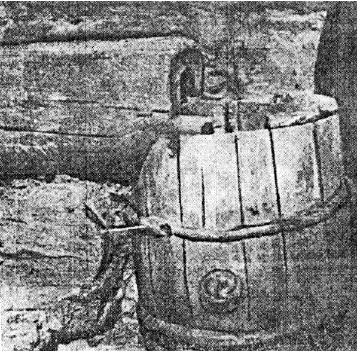

44.1). Длина настила превышала 50 м, ширина – 20 м.[108] Таким способом (аналог отсутствует) мостовым придавалась устойчивость, а дерево предохранялось от гниения. Этот же прием использовался для торговых рядов, но слой челюстей был уменьшен до 5-10 см.[109] Мостовые укладывались поперек длинных лагов, и покрывались новым слоем в среднем каждые 20–25 лет в течение 500 лет. Водопроводные трубы и водоотводы делались также из дерева (рис. 44.2). Средством защиты труб и погребов от сырости была береста; по этой же причине в неезаворачивали умерших припогребении в долбленых колодах, затем она стала сшиваться для этой цели вдвое (березовая скала).

1

2

Рис. 44. Великий Новгород:44.1. Мостовые, укрепленные слоем челюстей животных (XII в.). [А. В. Арциховский. Раскопки восточной части Дворища в Новгороде, с. 159]; 44.2. узел водоотвода – труба и бочка-отстойник (XII в.). [В. Л. Янин. Великий Новгород / По следам древних культур, с. 233].

Рыночная ориентация ремесленников подтверждается массовостью изделий (инструменты, замки, ключи, крестики, обереги, одежда, обувь, лыжи, коньки), их разнообразием и поисками серийной технологии изготовления. Обувь была кожаной (лапти в раскопках не найдены даже в сельской местности) – обычной и модельной (туфли-поршни и расшитые сафьяновые сапоги из цветной кожи), с многослойной подошвой (к которой могли крепиться массивные железные шипы – для носкости и для хождения по льду). Определенная часть выполнялась штучно на заказ, о чем свидетельствуют надписи кузнецов на изделиях. На торцах кирпичей оттискивались индивидуальные клейма.

Профессиональные корпорации ремесленников, аналогичные западноевропейским цехам в Новгороде не существовали. Их разобщенность поддерживалась и в политических целях. Но для торговли они объединялись в товарищества, как и торговцы. Ремесленники работали в городских усадьбах бояр и торговцев по договорам аренды и субаренды помещений. Они селились вместе по профессиям, как это можно понять по названиям районов и улиц Новгорода: концы – Гончарский, Плотницкий, улицы – Щитная, Пробойная. Организации ремесленников могли быть скрыты под названиями улиц.

В северном земледелии с XIII в. устаревшая подсечно-огневая система стала сменяться более эффективной трехпольной системой (рис. 45), но оно не составляло основное наполнение новгородской экономики. Контролировались прежде всего территории, прилегающие к торговым путям и районам промыслов, от которых зависел экспорт (добыча меха, меда, воска, моржовой кости, ворвани). В Новгородских землях резко ощущался недостаток эффективных территорий для земледелия. Низкое естественное плодородие почвы осложнялось неустойчивым климатом. На внутреннем рынке наиболее стабильный спрос имело зерно. Хлеб не случайно именовался как обилие.

Рис. 45. Древнерусское сельское хозяйство: жатва. [Летописная миниатюра].

В Новгороде в течение XI–XIII вв. неоднократно был голод: 1128 г. – город был завален трупами, ели солому, труху, мох, продавали в рабство детей; 1215 г. – а в Новегороде зло бысть велми: купляхуть кадь ржи по 10 гривене, а овса по 3 гривне, а репе воз по 2 гривне; ядяху люди соснову кору и листе липове и инии мох…О горе бяше, по торгу трупье, по улицам трупье, и не можаху псы изъядати человеке; 1228–1230 гг. (три голодных года подряд) – и отдавали отции и матери детей своих в холопство гостям (купцы) за хлеб, что вызвало восстаниев 1228 г. Причем, причиной голода в 1215 г. были действия кн. Ярослава, который поссорился с Новгородом и перекрыл ввоз продуктов.

Неурожаи осложняли выполнение договоров крестьянами. В договорах указывался перечень работ (повинности, уроки) и порядок их выполнения на основе распоряжений (приказы). Уплата оброков (успы) производилась деньгами и произведенной продукцией (по выбору сторон). Один из таких договоров [НБГ 136; XIV в. – документ в Приложении] содержит обязательство, конкретизированное по наименованиям и статьям.

Договоры заключались также между волостью и хозяйствами, включая монастырские, что вместе с личными договорами являлось аналогом западноевропейской практики – Италия с X в., Франция с XIII в. Древнерусское право свободного труда проявлялось в документах с просьбами крестьян снизить подати с прямой угрозой ухода, с предупреждениями [НБГ 361; XIV в.]:

…поеди, господине, по свою верешь. Дать, господине, нечего. А нынеця есме, господине, погибли, верешь позябля, сеяти, господине, нечего. А ести также нечего. Вы, господине, промежю собою исправы не учините, а мы промежю Вами погибли.

(…поезжай, господин, за своим хлебом. Дать, господин, нечего. А мы, господин, теперь погибли: хлеб померз, сеять, господин, нечего. И есть тоже нечего. Вы, господин, между собой никак не договоритесь, а мы между вами погибли).

Неуплата сбора арендатором земли по договору могла закончиться его долговой зависимостью (холопство). В этом случае уход крестьян был сопряжен с выкупом их долгов другим владельцем / арендодателем земли. Крестьяне брали государственные займы под проценты [НБГ 407; XIII–XIV вв.]. Часть земель (и иных ценностей) выдавалась князьями в милость их приближенным, которые именовались «милостниками» (милостьници), нередко из числа слуг.[110] Если милостник не выполнял обязательство / покидал службу до истечения одного года, то был обязан вернуть милость, что регулировалось Русской Правдой. В XIV–XVI вв. механизм милости получил название кормления (на его основе появились дворяне).

2.4. Налоги, долги, расчеты, финансы

Бюджет Новгородской республики формировался из налогов. Они взимались по погостам в денежной и натуральной форме, с их последующей продажей по пятницам на Торгу в каждом городе. Налоговая реформа кн. Ольги состояла в установлении твердых ежегодных уроков (памятуя о печальной попытке кн. Игоря взимать дважды в год). Реформа кн. Ольги началась с Новгорода: отправилась Новугороду и…уставила погосты и дани. Погост означал центр сбора дани и управления округом в северо-западной Руси, и включал селение, пункт сбора налогов и церковь с кладбищем (с XVIII в. – только кладбище).

В сельском хозяйстве длительное время налоговой единицей служила соха, которая выражала определенную площадь пахотного поля / известное количество налогообязанных (тяглых)крестьянских дворов. В заисимости от налоговой единицы налогообложение называлось посошным, поплужным, поральным. Вообще, налогов и пошлин было много, и в совокупности они были обременительны. Отмечены злоупотребления, т. к. могло взиматься больше. Не уплачивали пошлины должностные лица, боярские дети, государственные гонцы. Древнерусский словарь терминов раскрывает разнообразие налогов и их обозначений (таблица 1).[111]

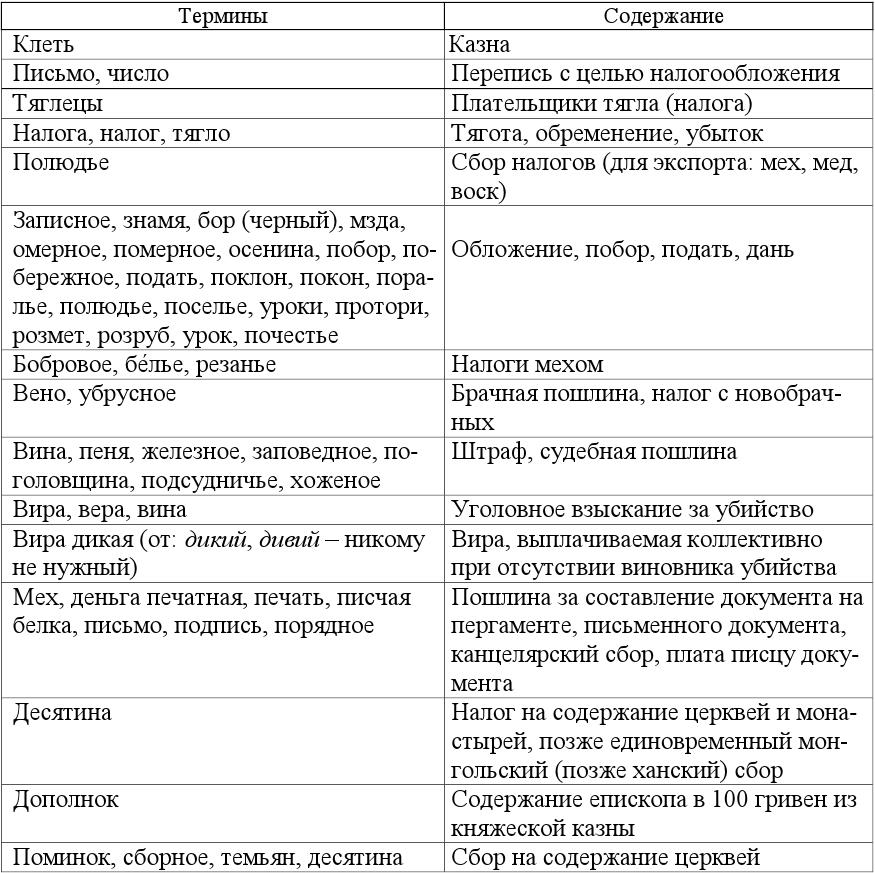

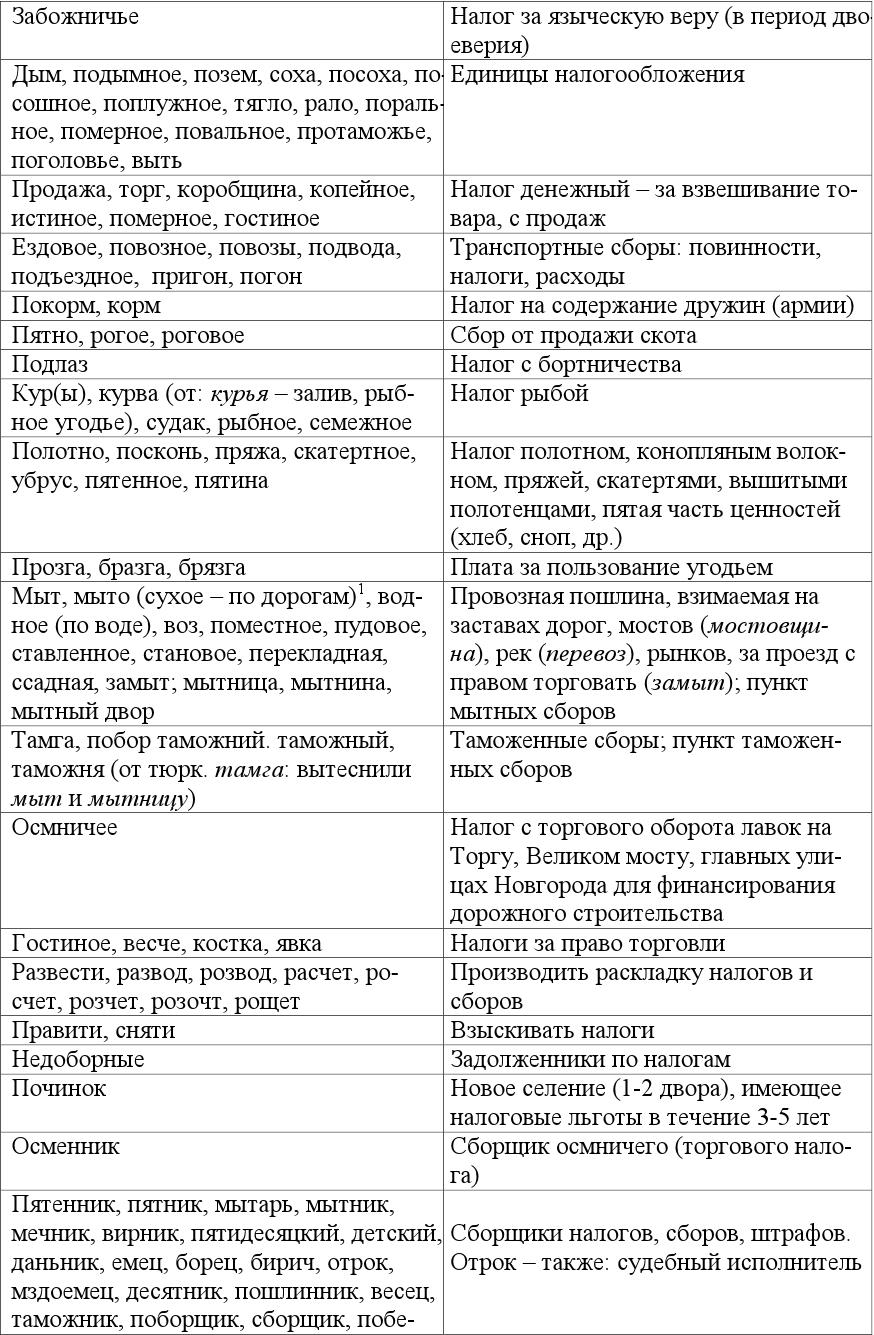

Таблица 1

Налоговый словарь древнерусских документов

1 Полагают, что название Мытищи является производным от: мыто собирали (ищи).

Перечень сборов с крестьян расписывался заранее в виде перечня имен и норм сбора, и сообщался их сборщикам [НБГ 348; XIII в.]. Документ содержит строго формализованный перечень налогов (имя, цифра, единица измерения, оформление цифр отточиями):

…ретнихе у Илее у Тудора : 4 : цетверти (четверть – 1/4 часть веса) у Милошка цетверете у Ратше : 2 : цетверете у Страхона цетвете у Мала цетвете у Яры ша : 2 : цетверете у Надея цетвьрте у Хоцу у сына его цетверте у Содлилке цетверте у Селате цетверте у Вонега цетве рте у Васеке цетверте у Несула цетверте у Терпиа : 2 : цетве рти у Тешиле цетверте у Обидена : 2 : цетверти у Дешевка у Наслава цетверте (вставленная строка) церте (норма сбора на Дешевка не вписана) у Станяте цетверте у Иелее : 7 : цетверти

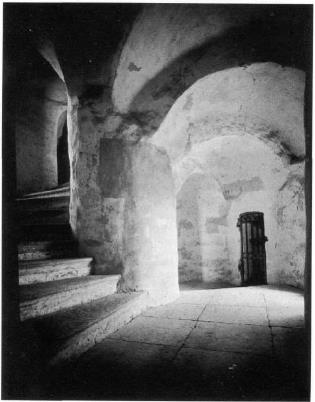

Бюджет монастырских и церковных хозяйств в значительной мере формировался за счет ежегодной фиксированной десятины независимо от реальных доходов казны, дарений и завещаний частных лиц (приносящие многообразная и многоразличная потребования). Государственная казна Новгорода хранилась в Юрьевом монастыре (по имени в крещении кн. Ярослава Мудрого – Георгий, аналог: Юрий) (рис. 46).

1

2

3

4

Рис. 46. Древнерусская церковная и монастырская экономика: 46.1.Имущество и сбор торговой пошлины (во всем десятое). [Летописная миниатюра]; 46.2. Новгородская область. Юрьев монастырь. Лестничная башня – место хранения казны (XII в.). [По древнерусским городам, с. 105]; 46.3. Слиток серебра (около 10 г; надпись: попове). [НБГ 1993, с. 116]; 46.4. Юрьев монастырь (основан в 1030 г., перестроен в каменный в 1119 г.). [Почтовая открытка до 1917 г.].