Полная версия

Полная версияЭкономическое наследие Великого Новгорода

Русские купеческие дворы, кроме Византии функционировали также в Швеции, Германии и далеком Ургенче (столица Хорезма, народ которого на Руси назывался хвалисами, а Каспийское море – Хвалиским). Русский средневековый купец был одновременно торговцем, дипломатом, воином, авантюристом, путешественником, этнографом (что хорошо видно по сочинению тверского купца Афанасия Никитина "Хо́жение за три моря"). Маршруты русских торговцев на Восток дальше Византии были твердо обозначены как экспедиции на верблюдах (вельблуды) в составе восточных караванов.

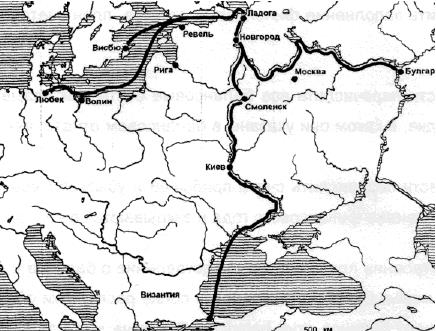

Торговая система Древней Руси была частью мировой и связывала Скандинавию, Русь, Персию, Индию и Китай через Новгород, Киев, Константинополь, Итиль (столица Хазарского каганата в устье Волги – не сохранилась), Багдад, Самарканд, Ургенч, Кабул. Маршруты международной торговли, в которых представлен Великий Новгород были следующими (рис. 35):

• Балтийско-Волжский путь: Германия, Скандинавия, Прибалтика, Ладога, Новгород, Волжская Булгария (начало ветви маршрута к ней определено в современной Московской области);

• Греческий / Балтийско-Днепровский путь (наиболее значимый в IX–XI вв.): Германия, Скандинавия, Прибалтика, Ладога, Смоленск, Киев, Константинополь (включая Волховско-Днепровскую магистраль: восточная оконечность Финского залива, Нева (устье озера Нево), юго-западная часть Ладожского озера, река Волхов, озеро Ильмень, река Ловать (переход из Балтийского бассейна в Черноморский), речка Усвяч, речка Каспля, речка Лучеса, верхнее течение Западной Двины, системе волоков на Днепр в районе Смоленска, Днепр, до Киева).

• Новгород – Багдад (через Итиль);

• Новгород – Константинополь – Багдад – Самарканд – Ургенч – Кабул – Индия – Китай;

• Новгород – Константинополь – Иерусалим – Багдад – Самарканд – Ургенч – Кабул – Индия – Китай;

• Новгород – Швеция (Готланд) – Германия (Любек, объединение Ганза).

Рис. 35. Великий Новгород.

Карта основных торговых путей и партнеров. [Е. А. Рыбина. Новгород и Ганза, с. 30].

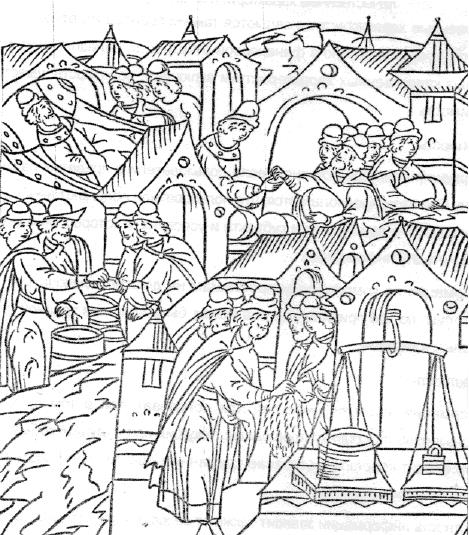

Безопасность и контроль товарных потоков обеспечивали города, градки, крепости, возведенные вдоль Греческого Пути с концентрацией в наиболее сложных местах (луки, мелководье, плесы, пороги). Огромные лесные массивы делали актуальным именно водный транспорт. Строительство гатей не уменьшало риски. Известен факт, что в 1175 г. два враждебных войска (из Москвы и Владимира) заблудились и разминулись на встречном направлении. Сухопутная дорога из Курска в Киев занимала три недели. Речные пути были более дешевыми, и их рано освоили. Но риски состояли в нападениях кочевников: по берегу за ними (купцами) скачут печенеги (византийский имп. Константин Багрянородный). Половцы были еще более опасными, чем печенеги, они вообще перекрывали пороги, что требовало надежной военной подготовки. В целом, торговля была внешней и внутренней, с характерным для каждой из них ассортиментом товаров (рис. 36).

Рис. 36. Великий Новгород. Рынок: продажа хлеба и меда с использованием меховых и монетных денег; изображение товарных весов. [Летописная миниатюра].

Иностранные торговцы (латина, немци, гости) постоянно пребывали в Новгороде. В результате активной торговой экспансии и концентрации торгового капитала город стал богатым и мощным, называясь как господин Новгород Великий. В терминах известны: зарубежная торговля – гостьба, торговцы импортным товаром – гости, импортные товары – гостинцы, греческие (византийские), заморские (западноевропейские), внутренняя торговля – купля, торговцы местным товаром – купцы, мелкие торговцы – коробейники и офени (греч.: офониопраты), работорговцы – ушкуйники, места торговли – Торговаясторона, Торг, Гостиный Двор, уболы (греч.: эмволы – крытые галереи), торговый корабль – купец. Дальность внешних рынков и опасность пути определяли особые требования к товару: вывозилисьи ввозились только те товары, ценность которых оправдывала все издержки и приносила прибыль.

Вывозились: ценные меха (скора – соболь; лисица черно-бурая и рыжая; бобер; куница собширным спросом от Испании до Китая, и имевшие высокое качество, так как использовались тупые стрелы), оружие и доспехи (броня);[87] охотничьи соколы; рыба; воск (для церковных свечей и металлургии); мед; льняные ткани; выделанная кожа (для изготовления пергамента – телятина); пенька; ворвань и моржовая кость (дорог рыбий зуб); ремесленные изделия обширного ассортимента (металлические, деревянные, керамические); рабы (челядь) – купленные (из-за голода) и украденные дети, молодежь, ремесленники (в ладьях везут груз и закованные в цепи рабы – византийский имп. Константин Багрянородный), лошади (ценились наравне с арабскими, венгерскими, испанскими).

Ввозились: золотые и серебряные монеты; поделочные камни (янтарь, бирюза, лазурит, аметист); ювелирные изделия (восточные и скандинавские); благовония; породистые лошади; цветные металлы в изделиях и монетах (для инкрустации оружия и выплавки ювелирных изделий), свинец (для изготовления печатей к документам и для покрытия церковных крыш, найден его громадный слиток в 150 кг с клеймом и именем польского короля Казимира Великого от 1337 гг.); поделочные камни (янтарь, бирюза, лазурит, аметист); оливковое масло; соль; краски и лак; предметы роскоши: красныйтовар – шелка (паволокы), парча (камка), атлас, тафта, бархат,[88] муслин, позже западноевропейские сукна – фламандское, немецкое, английское, ипрское, скарлат (самое дорогое); сафьян; ковры; ценное дерево; художественные и церковные изделия (стекло, фаянс, эмаль – в украшениях и посуде, оклады, книги); оружие и военная экипировка (шейные гривны, браслеты, фибулы со скандинавскими сюжетами); редкие продукты и изделия: вина, грецкие орехи, специи (ими уплачивалась таможенная пошлина: гривенкой перцю [НБГ 707;XIII в.]), фрукты, раковины каури, саженцы роз и даже экзотические животные. Шелк завозился в таком количестве, что реэкспортировался в Западную Европу (Польшу, Чехию, Германию, Скандинавию).

В Новгороде высоко ценились серебро и золото, природные запасы которых на Руси того времени не были найдены (это произойдет в XVII в.). Ввоз монет и поделочных камней инициировался ремесленниками и их заказчиками для инкрустации дорогого оружия, доспехов, ювелирных украшений, оберегов. Из поделочных камней предпочитались бирюза (по персидскому поверью – кости людей, умерших от любви) и янтарь (использовался в украшениях, а также для покрытия живописи иконописцами, для чего мелкие ювелирные отходы бирюзы и янтаря отваривались с оливковым маслом до получения олифы). Международная экспортная торговля приносила колоссальный доход: пушная торговля – до 1000 %; работорговля – до 20000 %.[89] Ибн Хаукаль писал о том, что с севера к Аму-Дарье везут рабов и меха, добытые в областях русов, булгар и Киева. Характерно, что у восточных купцов бытовало поверье о некоей стране, где растет дерево вак-вак с плодами-девушками (от вякать: "говорить"? – Т.М.).

Наряду с регулируемой торговлей имела место «вольная» (повольничество от: повольник – свободный человек, занимавшийся разбоем и торговлей, в т. ч. работорговлей). Ее представляли ушкуйники (ушкуй – узкое и маневренное весельно-парусное судно на 30 человек). Их нравы были сходны с нравами скандинавских торговцев: щедро давал он верной дружине жаркое золото, кровью добытое (из скандинавской саги).[90] Ушкуйно-разбойничий путь проходил по Волгеи Каме, так как пушнина для экспортной продажи в Западную Европу свозилась в Устюг. Вооруженные и организованные ушкуйники (рис. 37) ходили по рекам Каме, Волге, Двине, Оби, далее – на север до Ледовитого океана и юг до границ Золотой Орды, Чагатайского Улуса и Китая. Новгородская администрация вступала в сложные политические отношения с ушкуйниками, пытаясь их использовать для сопровождения товаров.

Новгородские купцы негативно относились к работорговле, что известно из былины о предводителе ушкуйников Ваське Буслаеве, не верившем ни в сон, ни в чох, но который составлял документы (из былины о Буслаеве):[91]

А мужики новгородскиеИ все купцы богатые…На млада Васютку напущалися…Много Василий не бает с ними,Подал письмо в руки им.

Рис. 37. Новгородские работорговцы-ушкуйники (XII в.). [Летописная миниатюра].

Риски торговли состояли в сложностях транспортировки; конфискациях; кражах; потерях товаров и документов во время народных волнений, нападениях кочевников в местах переправ товаров на скальных участках Днепра. Успешное преодоление порогов (наиболее сложным был четвертый, где товары вместе с судами переносились вручную) завершалось благодарственными жертвами Перуну и Велесу по древней языческой традиции.[92] Исторически известен конец одного из волжских походов новгородских ушкуйников, когда в 1375 г. они избиени быша без милости около Каспийского моря.[93] Состояние торговцев по поводу рисков потерь становится понятным из следующего описания:[94]

Тот день не придет – я думаю по своёму товару. Я вперёд с Заморья приехал, да там свой товар у своёго товарища оставил, да ёму велел товар суда послать, без всих переводов (т. е. без всякого промедления); да много кораблёв суды пришли, да товару моёво не привезли; тово деля мне по ём тоскливо. Сегодне вести суда пришли, что много кораблёв на мори пот(о)нули; затим я сторопился (испугался), да я не ведаю, мой товар пот(о)нул аль бог ёво заступил (закрыл?); да я еще на ёво надеюсь, что бог ёво закрыл. Дай бог мне добры вести про ёво.

Места переправ (лодки переносились на руках, ладьи передвигали по сходням из бревен; известна картина Н. Рериха "Волокут волоком" с изображением сходен из бревен) охранялись военными дружинами под руководством волочских тиунов, которые представляли администрацию данного города. Специальные службы выдавали в аренду инвентарь, артели грузчиков перегружали товар на ладьи и осуществляли их переноску. Служба лоцманов проводила суда через пороги. Администрация городов (волочские тиуны, от: тянуть), размещенных вдоль торговых путей гарантировала безопасность товарных потоков. Плотность размещения городов составляла 40–50 км, и не случайно Русь у скандинавов X–XIII вв. именовалась как "Страна городов" (Гардарика, Гарды). На Руси отсутствовала западноевропейская традиция т. н. берегового права, по которому местные жители ложными сигнальными огнями по ночам заманивали суда в ловушки, присваивали товары после кораблекрушения, а захваченных торговцев и членов экипажа продавали в рабство.

Внешняя и внутренняя торговля регулировалась законодательством. Основные правила были записаны в Русской Правде и в международных договорах. Купцы были освобождены от транспортных сборов (у купцов повозов не имати). Рукописание и Устав о мерилах торговых (1135–1136 гг.) кн. Всеволода относились к льготам купцов-вощаников и контролю за их действиями.[95] По договору 943 г. с Византией действовало морское право: если судно село на мель или выброшено бурей на берег, то сторона, на территории которой это произошло, оказывала помощь пострадавшим.

Купеческие объединения имели названия товариществ, складничеств, а его участники – складников, сукладников. Управление осуществлялось одним из них, который составлял приказы и вел учет с проверкой другими совладельцами [НБГ 439; XII–XIII вв. – документ в Приложении]. Единоличный владелец мог сам осуществлять управление и учет: (б)ересто отдай Якиму сам [НБГ 988; XII в.], заботиться о моем большом приказе (надо) [НБГ 622; XIV–XV вв. – документ в Приложении].

В расчетах применялась индивидуальная и солидарная ответственность за должника, что заканчивалось конфискацией / погашением долга, и имело название рубеж (роубеж). Он мог быть прямым / с погашением третьими лицами. Предъявление долга начиналось с предупреждения [НБГ 246; XI в.]:

От Жировита к Стояну. С тех пор, как ты поклялся мне на кресте и не присылаешь мне денег, идет девятый год. Если же не пришлешь мне четырех с половиной гривен, то я собираюсь за твою вину конфисковать товар у знатнейшего новгородца. Пошли же добром.

Рубеж мог быть связан с уголовными преступлениями; одно из них известно [НБГ 952; XII в.], когда в результате конфликта группы новгородцев и местных в Смоленске один из торговцев Новгорода (Путила) был убит, а конфискация товара / штраф (рубеж) за вину третьего лица (Фомы) была возложена на его земляка (Радка), который подготовился к побегу из-за угрожавшего ему ареста:

от Радка поклон отцу. Товарец я послал в Смоленск. А Путилу-то убили. А нас с Вячешкой хотят арестовать за Фому – говорят: заплатите четыреста гривен или же зовите сюда Фому. Если же нет, то всадим вас в погреб (темницу). И поклон от Вячешки Лазорю. Я послал коня вьючного, а сам готов (приготовился).[96]

Сложная процедура распределения долгов зафиксирована в документах одного из купеческих съездов Новгорода. По долговым обязательствам новгородские купцы Павел Кровца, Огофон и Яков Симановы, Моисей с детьми, Паг Павлов, Семен Коровин с детьми, Лука были должны большую сумму торговцу из Ругодива (Нарва) Клавше и его братьям. Клавша обратился к наместнику Ругодива Индрику (Хинрику?) с просьбой взыскать долг деньгами / товаром с других новгородских торговцев, которые в то время находились в Ругодиве. По решению наместника этот долг взыскали (порубили) с новгородских торговцев (Михаил, Илья, Терентий, Федор, Омос, Игнат). У них конфисковали 10 бочокъ белкы да 3 круги воску (10 бочек белок и 3 круга воска).

О серьезности проблемы свидетельствует тот факт, что вопрос о взаиморасчетах и конфискации рассматривался на специальном купеческом съезде в Новгороде, на котором было принято решение о размере компенсации потерь торговцам со стороны должника по долям:

• 100 рубле, и в 30 рублев, и в 7 рубле – за Павла Кривца;

• 100 рубле и в 20 рублев – за Огофона и Якова Симановых, Моисея с детьми, Пага Павлова;

• 30 рублев – за Семена Коровина с детьми;

• 13 рубле – за Луку.

Зафиксирован колоссальный рубеж в 400 гривен [НБГ 952; XII в.]. Право конфискации применялось и со стороны Новгорода, как это имело место в 1412 г. за невозврат долга в Ревеле новгородским купцам. Но существовали также договоры на торговлю без рубежа – без конфискации имущества и ареста торговца за чужие долги. Урегулирование претензий за разбойные грабежи товаров осуществлялось поручителями, что известно по соглашению новгородских поручителей за товар, пограбленный витальскими братьями (пираты на Балтийском море, XIV в.). Соглашение было оформлено печатью, и сопровождалось текстом: а для большего подтверждения и правды привесили мы к этой грамоте наши печати.[97] Но и такие договоры с печатями постоянно нарушались, и по новым прецедентам составлялись новые договоры с решениями об исках к виновным, возвратах залогов: а что взят у гостя его товар и то его вернуть (из иска к новгородским купцам, 1338 г.); об условиях безопасности маршрутов: а гостю чистый путь без пакости и без рубежа немецкому гостю и новгородскому.[98]

Еще одним бедствием, от которого страдали свои и иностранные купцы, – частые пожары (сии же многы пожары бывають грех ради наших). Во время пожаров потери товаров были столь значительными, что о них упоминают летописи. Так, Летопись за 1267 г. сообщает:

По грехам нашим загореся на Кузмодемьяне улици месяца маия в 23, перед вечернию, и погоре всь конецъ Неревъскыи. О, горе, братье, толь лют пожар, яко и по воде огнь хожаше, и много товара погоре на Волхове в лодьях, и неколико голов сгоре, и одином часе все погоре: и мнози от того разбогатеша, а инеи обнищаша мнозе.

В 1371 г. пожаром была уничтожена половина Торговой стороны. Заинтересованность отдельных лиц в пожарах, очевидно, также существовала. Профессиональное страхование не применялось, оно было частным делом. Торговцы, чтобы уберечь ценные товары от пожаров и грабежей, помещали их на хранение в подвалах каменных храмов, где и ныне видны ниши, в которых некогда хранились ценности. Позже храмы стали строиться в два-три этажа. Цокольный этаж отводился для складских помещений. Товары упаковывались в емкости, закрывались на замок и снабжались ярлыками с именами их владельцев.

Но и церкви горели, а иногда и разграблялись, о чем сообщает Летопись за 1293 г.:…что в церквах, а то все разграбиша…над товаром сторожа убиша. О пожаре 1385 г.: того же лета месяца июня в 14…погоре в Новегороде Торговая сторона вся и церкви вси. Торговые пристани были настолько плотно заняты судами, что по ним пожар перекидывался с одного берега Волхова на другой (по воде огнь хожаше).

Южно-балтийское побережье и Новгород имели взаимный интерес с VIII в., но иностранные купеческие гильдии в Новгороде известны только с XI–XII вв. Готский двор с церковью св. Олафа (варяжскаябожница) был основан в 1080 г. Готландом с центром в г. Висбю, средоточием северо-западной европейской торговли. Немецкий двор с церковью св. Петрабыл основан в 1192 г. Товариществом купцов Римской империи, посещающих Готланд. Некоторое время в торговом обороте Новгорода занимал Тевтонский орден (1262–1268 гг.) как единственный поставщик янтаря, и который для устрашения и контроля ставил виселицы по балтийским берегам. Сбор янтаря производился членами союза немецких рыбаков с эквивалентной меновой оплатой (фунт соли за фунт янтаря).

В XIV в. фактически остался только Немецкий двор (в иностранной традиции – Двор св. Петра) с торговыми интересами Ганзейского союза немецких городов с центром в г. Любек (1260–1669 гг.). Он объединял торговцев немецких городов сначала для борьбы с пиратами, а затем для защиты экономических интересов и контроля Балтийского моря и его побережья с применением военных средств. Ганзейский союз, называемый обычно как Ганза (нем. Hanse: товарищество) размещался в Великом Новгороде, арендуя Готский двор на длительной основе. "Купеческие гильдии являлись по существу частными организациями без поддержки и покровительства властей. Их действия были ограничены собственной инициативой, что отнюдь не способствовалоразвитию торговых связей… со временем на основе этих гильдий стали складываться городские купеческие объединения, включавшие в себя купцов одного города или одной национальности".[99]

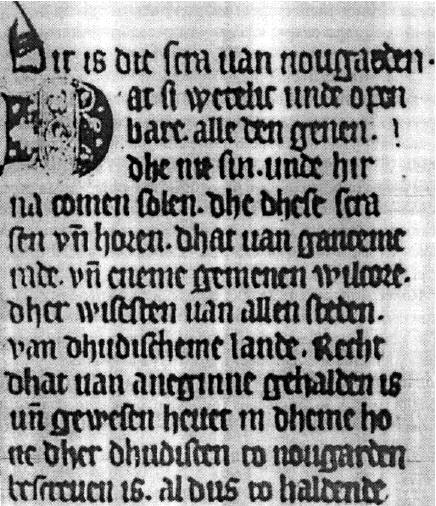

Сохранились русско-немецкие договоры от 1191–1192 и 1263 гг. Ганзейский союз немецких городов к 1370 г. объединил свыше 70 городов во главе с Любеком. Ганза имела отделения во многих городах в Западной Европе, свою юриспруденцию, флот, регулярно собирала съезды. Устав Ганзы – скра (Scra, Schragen – рис. 38)имел семь редакций (пять за X–XV вв. и две за XVI–XVII вв.).

Рис. 38. Скра. [Е. А. Рыбина. Торговля средневекового Новгорода, с. 109]. Скра читалась ежегодно, раздельно для зимних и летних торговцев. В ней подробно по статьям расписаны действия; ответственные за их соблюдение; штрафы по твердым тарифам, дифференцированнымпо каждому из отступлений. Строгие и многочисленные правила относились к применению постановлений о правилах торговли, складированию и хранению товаров, запрету на торговлю в кредит, на азартные игры с большими суммами, на общение с местными жителями[100] и долги перед ними. При конфликтах с новгородцами скра отсылалась в центр вместе с печатями.

Инвентаризация товаров проводилась по субботам с применением товарных ярлыков (сохранились). Денежные средства, документы, стандартные весы и гири, церковные принадлежности хранились в казне (букв. сундук). Ежегодный денежный остаток переводился Готским и Немецким дворами в церкви городов Висбю (XII в.) и Любек (XIII в.), но при Ганзе оставался в церкви св. Петра (XIV в.) с пересылкой в центр при конфликтах. Ключи на время отъезда администрации передавались на хранение архиепископу Великого Новгорода и игумену Юрьевского монастыря. В отношении учетных документов известны сообщения о Расчетной книге (Rekenschopbok, 1355 г.) и о Памятной книге (Denkebok, 1494 г.).[101] В первой велся учет поступивших денежных сборовот торговцев и затрат на содержание двора, иными словами она была приходо-расходной, с применением учетной процедуры по схеме: остаток средств начальный + приход средств – расход средств = остаток средств конечный. Расчетная книга предъявлялась общему собранию. Памятная книга содержала учет расчетов с торговцами, прежде всего сборов с них и займам им. Схемы учетных процедур в этих книгах неизвестны. Но, без сомнения, учетные книги уже были на бумажном носителе.

В скре описание учета денежных средств, расчетов, результатов инвентаризаций товаров отсутствует. Это было такой коммерческой тайной, что скра не публиковала учетные правила для своих же служащих. Из истории средневекового бухгалтерского учета известно, что учет с категориями прихода и расхода использовался для регистрации товарных и имущественных операций по хозяйству, а учет с категориями дебета и кредита – для регистрации расчетных операций. Расчетный учет с должниками (дебиторами) и кредиторами осуществлялся с применением учетной процедуры по схеме: остаток расчетов начальный + долг дебиторов / кредиторам – погашение долга дебиторами / кредиторам) = остаток расчетов конечный. Методология такого контокоррентного учета (ит.: conto – текущий расчетный счет) была коммерческой тайной итальянских средневековых банковско-торговых компаний. Но эта тайна была раскрыта профессором математики Л. Пачоли (ит.: LucaPaciolo / Pacioli) в его печатной книге 1494 г. Summa (в т. ч. трактат IX – Трактат о счетах и записях).

В трактате описана методология расчетного учета с применением двойной записи (ит.: la partita doppia) по торговым операциям (в упрощенном виде; банковские операции, очевидно, ему не были известны / недоступны). Эта книга быстро получила известность. Л. Пачоли был добросовестным ученым, так как прямо указал, что он не автор двойной записи, а ее описатель. В итоге приходо-расходный имущественный и расчетный финансовый учет могли сосуществовать с разделением своих функций.[102] Вряд ли бухгалтеры Ганзы не знали о двойной записи и не применяли ее, по крайней мере, в учете расчетов. Вероятнее всего, ее применяли в учетно-расчетном центре Ганзы, в который пересылались исходные первичные документы, включая берестяные грамоты. Известно, что управление было централизованным, торговому двору утверждалась смета доходов и расходов. Доходы составляли сборы с торговцев, плата за жилье, штрафы за нарушения скры, расходы – содержание двора и церкви, текущий и капитальный ремонт, посольские, взятки новгородской администрации (каждому из главных новгородцев 5 больших шиллингов и ежедневная кружка пива – из донесения приказчика в г. Ревель, 1416 г.).[103] Отчетность двора пересылалась в центр, была полугодовой, но могла быть востребована за 20–30 лет. Двор организационно был филиалом и управлялся из центра, поэтому текущий бухгалтерский учет в филиале не велся.

Немецкий двор был устроен как крепость с внутренним сообщением: высокий прочный забор, сторожевая башня для наблюдения за складами и пристанями; оснащенные склады для хранения особо ценных товаров; укрепленные сваи для фундаментов складских помещений (диаметр 40 см; при стандартных в Новгороде 12–14 см), жилые помещения, общественные и хозяйственные сооружения, склад, пивоварня, мельница, больница. Ему было дано право приобретать недвижимость и выделялись даже пастбищные луга. Численность проживающих в Немецком дворе составляла 150–200 человек.

Деятельность Немецкого двора была исключительно торговой. Несмотря на превентивные меры, были потери товаров из-за пожаров, конфликтов между дворами (учинилось зло, докончали по дружбе, 1371 г.), конфронтация с новгородцами (в 1439 г. Готский двор передвинул косяки ворот на полфута (в ладонь шириной) вперед, но явились староста Михайловой улицы и жители, возмущенные посягательством на уличанскую землю).

Основными экспортными товарами Новгорода в ганзейской торговле были необработанный пушной мех (с преобладанием белки), мед и воск (добываемые бортничеством). В Западную Европу товары поступали через Русский торговый двор в Риге (рис. 39).