Полная версия

Полная версияЭкономическое наследие Великого Новгорода

Священники для памяти записывали на бересте / в церах последовательность службы [НБГ 727; XII в.] и мелодии распевов,[74] а западноевропейские – католические молитвы (НБГ 488; XIV в. – найдена на территории Готского Двора) (рис. 28).

1

2

Рис. 28. Великий Новгород. Берестяные религиозные грамоты: 28.1. Книжечка-молитвослов [НБГ 419; XIII в.] и грамота с чином пасхальной утрени [НБГ 727;XII в.]; 28.2. Грамота с курсивной старонемецкой записью литургии черни-лом на латинском языке. [НБГ 488; XIV в.].

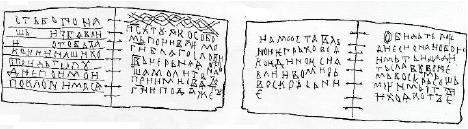

Завещания были устойчивой практикой, и их выполнение контролировалось родственниками [НБГ 705; XIII в.]. Грамоты сохранили в своем содержании конфликты по поводу наследств, что видно по истории черновика одного из них. Он был потерян, и найден только через 600 лет [НБГ 519–521; XIV в.]. Из документа становится понятна цель завещания Моисея, вдовца и владельца скромного имущества, которое он решил разделить между своими малолетними детьми в связи с собственными матримониальными планами, на что указывают любовное послание и деликатно оторванный уголок документа, очевидно, с именем адресата. Но Моисей был ограблен по дороге в Новгород, куда он направлялся для официального составления завещания с описью имущества (доли вклада в несколько товариществ и долги к взысканию с должников – для наследников). По дороге у него отняли коня, седло, деньги, одежду. Запись Моисея с именами грабителей и местом ограбления (между деревнями, названия которых сохранились до настоящего времени – Верхние Горки, Нижние Горки, Бор) имеется в документе [НБГ 521; XIV в.].

Все грамоты были случайно найдены 9 июля 1974 г. – в свернутом виде на берегу Волхова, на пустыре. Самая большая из них [НБГ 519; XIV в.] составляет полметра в длину, и начинается словами: се азъ рабъ божии Мосии пишю рукописание при своемъ животе. А приказывае животъ свои детемъ своимъ (живот – имущество). Очевидно, Моисей был ограблен вторично на глухом пустыре (и убит?), когда направлялся опять в Новгород для оформления завещания и для передачи в суд дела об ограблении.

В Новгороде жил Кирик-новгородец – первый русский ученый, известный по имени (1110-после 1156 / 1158 гг.). Он был дъяконом, регентом (известен в истории древнерусской музыки) и экономом Антониева монастыря (вторая привилегированная должность после настоятеля). Известны два научных сочинения Кирика: Учение им же ведати человеку числа всех лет и Вопрошания Кирика, иже вопроси епископа Нифонта и инех. Первое Кирик написал в 1136 г. (в 26 лет). Оно предназначалось «числолюбцам» для расчета пасхального дня (законная фаска евреом), и его содержание состояло в изложении понятия календаря и алгоритма расчета с использованием чисел до десятков миллионов (рукопись была найдена в 1820 г. историком К. Ф. Калайдовичем). Вторым, более поздним сочинением является Вопрошание Кириково. Оно содержало религиозные вопросы самого Кирика, его коллег (новгородских священников Саввы и Ильи), ответы епископа Нифонта. Историки математики не исключают, что в Новгороде были научная школа, ученые дискуссии и связи с византийскими учеными.

Жители Новгорода носили языческие и христианские (крестильные) имена (известны из грамот):

мужские – Боян, Братило, Братонежко, Будислав, Василей, Василей, Варфоломей, Внег, Воислав, Вънезд, Вячеслав, Гавко, Гаврила, Глебко, Говен, Гостила, Гюргъи, Давыд, Дедила, Демьян, Доброшка, Домажир, Дорофей, Душила, Еван, Жаден, Жадко, Жирко, Жизнобуд, Жила, Завид, Здыла, Иван, Иванко, Ивашко, Игнат, Илья, Иосиф, Кюрил, Климата, Коснятин, Кузьма, Лазарь, Лука, Людьслав, Максим, Малята, Матфей, Микита, Микифор, Милонег, Мирослав, Михаил, Михей, Моисей, Мишко, Нежата, Нежко, Олекса, Олекша, Олисей, Олферий, Омос, Омросий, Ондрей, Онуфрий, Онфим, Онцифор, Офонас, Павел, Парфений, Перенег, Прокша, Путила, Радко, Радогост, Ратьмир, Ремья, Родонеж, Сава, Садко, Самсон, Сбыслав, Сдан, Сергий, Сидор, Словиша, Сотко, Спирко, Ставко, Ставр, Станимир, Степан, Стойнег, Сушко, Твердята, Тверьша, Терентий, Тудор, Федорко, Фома, Хотен, Юрий, Яков, Якша, Ярила;

женские – Варвара, Домна, Евфимия, Катерина, Марфа, Маремьяна, Марена, Марья, Милуша, Мирата, Мирофа, Настасея, Носатка, Овдокия, Орина, Офимия, Пелагия, Прасковья, Сестрата, София, Улиана, Улита, Феврония, Федосия.

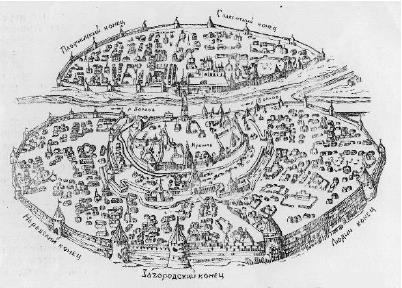

Новгород состоял из 5 административных районов (рис. 29): концы – Неревский, Славенский, Загородский, Гончарский (Людин), Плотницкий; стороны – Ярославово дворище, Софийская сторона, Торговая сторона; улицы – Великая, Холопья, Козмодемьянская, Ильина, Буяна, Розважа, Михайлова, Рогатица, Людогощая, Черницына, Славная, Пробойная, Нутная, Никитина, Щитная, Дубошин переулок. Планировка древних улиц не совпадает с современной.[75]

Несовпадение началось с XVII в., и усилилось генеральным планом 1778 г. С XVIII в. началась массовая каменная застройка Новгорода. Но деревни, указанные в берестяных грамотах, сохранили свои названия до настоящего времени.

1

2

Рис. 29. Великий Новгород. План города (с иконы XIV в. и в современном представлении).

Церкви принимали активное участие в жизни общества, положительно влияли на справедливость процентов по займам, несли моральную ответственность за правильность торговых мер. Они были корпоративными храмами торговцев, но открытыми для горожан, не имеющих собственного храма. Известно, что кн. Всеволод в 1135 г. возвел храм в Новгороде и передал его купцам-вощаникам (торговцы воском из самой богатой корпорации – Иваньское сто) для его поддержки на вече.[76] В храмах вершились торговые суды, устраивались купеческие пиры-братчины, в подвалах и цокольных этажах хранились ценные товары и торговые меры.

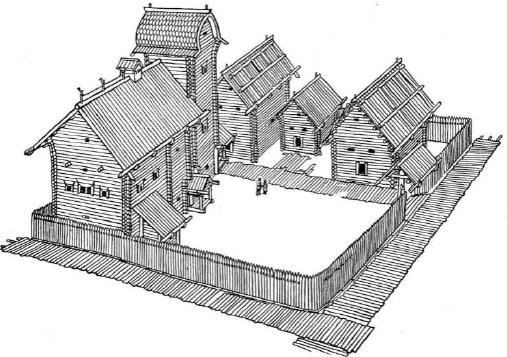

Монастыри учреждались боярами, один из которых Алекса Михайлович оставил все свои земельные владения Хутынскому монастырю (принял имя Варлаама Хутынского). Новгород был окружен монастырями, наиболее древний из которых – Юрьев монастырь – основан кн. Ярославом Мудрым. В документах сохранилось имя художника-иконописца, священника и члена смесного (сместного) суда (в суд избирались представители от разных районов) – Олисей Гречин, а в раскопках найден его дом (рис. 30).

Рис. 30. Великий Новгород. Усадьба новгородского художника-иконописца Олисея Гречи-на (XII в.; реконструкция Г. В. Борисевича).

[www.rusarch.ru/rabinovich4.htm]

2.2. Экономика и управление

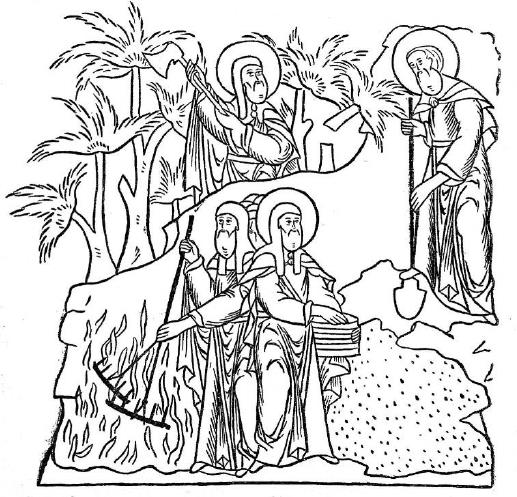

Климат Новгородских земель с XIII в. стал суровым. Перемещение границ созревания зерновых и быстрое исчерпание базы подсечного земледелия (рис. 31) привели к дефициту эффективных территорий.[77] Пахотные земли стали осваиваться в XIII–XV вв., но Новгород всегда находился в экономической зависимости от ввоза хлеба, который был объектом торговли и политических интриг. После распада в XII в. Киевской Руси в Новгороде последовал сложный период междукняжеских интриг и военных конфликтов, что завершилось народными восстаниями, выселением князей из Новгорода, их приглашением по договорам в качестве военачальников, установлением Новгородской республики (1136–1478 гг.); в состав которой входила также Псковская республика (1136–1348 гг.). В целом функционировала сложная и нестабильная система полутора десятков самостоятельных княжеств.

Рис. 31. Древнерусское сельское хозяйство: подсечное земледелие, посев, сбор урожая. [Летописная миниатюра].

В экономике Новгорода, которая представлена торговлей, ремеслом, земледелием, налогами, займами, ведущее значение имела международная торговля с участием городов: Киев, Смоленск, Чернигов, Владимир, Галич. Обмен был масштабным, что подтверждается кладами на российской территории – византийская дорогая посуда, 25 кг золота, 50 кг серебра, иранские предметы.

Управление в Новгороде XII–XV вв. осуществлялось выборными лицами из бояр: посадник (имел жезл, который былреспубликанской эмблемой Новгорода, но исторически – один из атрибутов волхвов); тысяцкий (военначальник-князь над руководителями сотен – соцкими, приглашался ежегодно по договору при наличии боеспособного населения свыше тысячи и приносил клятву, целуя крест); епископ. Тысяцкий был одновременно председателем коммерческого суда. В целом, администрация русских городов определялась как бояре думающие, у которых был штат чиновников. Избрание администрации осуществлялось на вече(веце) голосованием по жребиям (рис. 32): новгородцы же вече сотвориша. Демократическая практикавыборов голосованием исторически была древнегреческой (с V в. до н. э.), но как она возродилась в Великом Новгороде через 1600 лет? Может быть, это был древний индоевропейский инструмент управления?

Вече (рис. 32) появилось в 1136 г. и просуществовало до 1478 г. Вечевое делопроизводство подтверждается летописью: и грамоту списаша с князем и запечаташа на вечи на Ярославли дворе. В истории Новгорода посадники и князья имели столкновения, но в итоге находили компромиссы. К окончанию деятельности вече бояре, и, прежде всего, посадники стали бесправдивыми. Сюжет повести о посаднике Добрыне содержит факт его подкупа в словах: ослепи очи свои и сердце омрачи злато предприятием и забыв день судный, не имея страха божьего. Выражение подсунуть (дать взятку) [НБГ 1045; XII в.] зафиксировало подкуп.

Рис. 32. Великий Новгород. Выборы на вече.

[Летописная миниатюра].

Раскопки Новгорода выявили весьма скромные размеры вечевой площади – 30 м на 60 м (сейчас это – лужайка), размещавшаяся на Ярославовом Дворище, рядом с Никольским собором: сдумавше новгородци на веце на Ярославле дворе. Многолюдных вечевых собраний, как это принято считать, не было. В западных источниках упоминаются 300 золотых поясов. По раскопкам площадь вече допускала численность в пределах 400–500 человек. Рядом с ней размещались вечевой колокол, деревянный помост (степень), скамьи. Выборы осуществлялись по жеребьям, которые помещались в ящике, снимаемом с алтаря, с именами кандидатов из боярской олигархии, а с 1299 г. – по родственному признаку (боярская семья Мишиничей имела верховную власть в течение 150 лет: конец XIII–XV вв.).

Вече представляло собой совет господ. Его демократизм и гласность проявлялись в тайном голосовании бояр и в присутствии на вече горожан из малоземельных бояр и землевладельцев небоярского происхождения (житьи), которые криками одобрения и порицания выражали свое участие. В органы управления избирались крупные землевладельцы, поэтому предприимчивые торговцы, накопив капитал, помещали его в земельную собственность, и превращались из купцов в бояр. Но огромные усадьбы в провинции не использовались для рынка. Рыночной была прежде всего торговля, память о чем в языке сохранялась длительное время, что видно по названию корысной купчина в Лавочной книге 1583 г. На рынок было ориентировано также и ремесленное производство, из среды которого в органы управления не избирались (черныйлюд).

Казна Новгорода и государственные документы хранились в тайниках Софийского собора (рис. 33) – в башне и на хорах (полати), и тем самым освящались. Этот собор был центром политической и религиозной жизни. Частные юридические документы хранились в Городище, торговые договоры и стандартные меры – в корпоративных храмах торговцев.

Рис. 33. Великий Новгород: Софийский собор (возводился в 1045–1052 гг.) – место хранения новгородской казны и государственных документов. [Фотография 1900 г.].

Общественная и политическая жизнь Новгорода была неоднозначной, его самоуправляющиеся концы состояли во взамной оппозициисоответственно интересам боярской олигархии. Конец означал волость по признаку боярского клана, и каждый из них имел свое вече и выборную власть. Управление улицами осуществлялось старостами, которые следили за порядком и взимали пошлины на мощение улиц и их содержание. Старосты избирались из пошлых купцов, которые уплачивали пошлины и имели привилегии, в т. ч. наследственные: а кто не вступит в купечьство, не даст 50 гривен серебра, так тот не пошлый купец. А пошлым купцом быть по отцу и по вкладу. Обычный купеческий взнос составлял 25 гривен серебра. О разбойных нападениях бояр сообщает Летопись за 1475 г.: людей перебили и переграбили, а жывотов (имущество) людских на тысящу рублев взяли, а людеи многих до смерти перебили.

В течение трех с половиной столетий в Новгородскую республику входила территория от Пскова до Уральских гор, от Великих Лук до Белого моря. Новгород прямо не пострадал от монгольского нашествия – монгольское войско в 1238 г., не дойдя ста верст до Новгорода, повернуло на юг (его спасли героизм жителей города Торжка, пригорода Новгорода и бескормица из-за разлива рек). Но отлаженные торговые маршруты и международная торговля были подорваны монголо-татарским игом. Великий Новгород оказывал упорное сопротивление монгольской налоговой переписи. В целом, это был экономически управляемый город, аналог западноевропейских городов-коммун, и демократическая альтернатива (но с элементами аристократической олигархии) будущей автократической экономике Российского государства.

Падение Новгородской республики началось с 1471 г., и произошло в следующей последовательности:

• попытка откупа от Москвы в огромной сумме 15, 5 тыс. руб. (пиры, блюда с золотыми монетами, 12 связок по сорок соболей – дары Ивану III;

• ввод всех (в т. ч. малоимущих) бояр в вече вследствие их упорной борьбы, но социальное изменение вече имело негативные последствия из-за отсутствия у новоизбранных поддержки в других сословиях;

• убийство трех новгородцев на вече, которые обратились в Москву с иском и что было воспринято как предательство общих интересов Новгорода;

• боярские и купеческие выводы из Новгорода в Москву, а из Москвы в Новгород (1478, 1484, 1487, 1488, 1489 гг.), выселение немецких купцов, что означало насильственные переселения, в итоге уничтожение корпоративности, политическую и финансовую дезорганизацию Новгорода;

• присоединение Новгорода к Московскому государству и вывоз вечевого колокола в 1478 г. в Москву (колокол вечный спустити, вече разорити),[78] вывоз из Пскова – в 1510 г.

После потери независимости Новгород сохранил определенное финансовое влияние на северо-западе благодаря праву непосредственной торговли с Германией, Скандинавией, Прибалтикой через Ганзу (объединение западноевропейских торговцев).[79] Но это был закат Великого Новгорода – его культуры, торговли, ремесла, колорита. Дальнейшую значимость приобрела Москва.

2.3. Рынок – торговцы, ремесленники

Первые торговые общества, зафиксированные документами появились в Ладоге в конце VIII в., с IX в. Новгород сосредоточил в своих руках зарубежную торговлю всей северо-восточной Руси, и с XII в. исторически наследовал Киеву. В интересах прежде всего внешней торговли Новгород с XI в. активно осваивал (примучивал) промысловые районы, расположенные севернее и восточнее его земель: путь был зол… идоша непроходными месты, яко не видеша ни дний, ни нощи, но всегда – тьма.[80] Консолидация земель была достигнута благодаря торговому обороту. Мех приобретался у аборигенов путем «немой» меновой торговли. Активной была русская и скандинавская торговля через синее море Вирянское / Варяжское (совр. Балтийское море) и русско-византийская торговля через Русскоеморе (греч.: Понт / совр. Черное море).

Маршруты средневековой торговли вообще, и русской, в частности, опровергают устоявшееся мнение о темноте средних веков. В приполярном Урале найдена армянская сабля XII в. с именем мастера Хачатура, в уральских погребальных курганах – новгородские серебряные изделия, в Хакассии – серебряные блюда иранской работы, в тайнике Патриаршего дворца в Московском кремле – лазуритовые крестики в золотой оправе IX в. греческой работы, в раскопках Киева – кости верблюда, в раскопках Новгорода – косточки экзотических фруктов и захоронение обезьянки. После завоевания Иерусалима (Ерусалим, Еросолим) крестоносцами в 1099 г. в него пошли русские паломники (калики перехожие).

Русские торговцы IX–XII вв. были купцами-воинами, объединенными в дружины, колоритные нравы которых описаны в арабских источниках (Ибн-Фадлан, X в.[81]); Ибн Хаукаль, X в.); аль Гарнати, XII в.). Это подтверждается и археологически. В погребениях вдоль древних торговых путей найдены монеты, весы с гирьками для их взвешивания, оружие (меч, топор, копье). Ибн-Фадлан описывает признаки богатств в ожерельях "боевых подруг" работорговцев стоимостью в 10 тысяч дирхемов каждое. Он же сообщает об уплате русами хазарам десятой доли сборов и по соболю от каждого двора. Хазарские чиновники торговали этими сборами. Причем, уплата производилась через русских князей, которые собирали эту дань, часть которой оставляли себе для торговли. Во время военно-торговых походовдружины захватывалиместных жителей (молодежь и ремесленников) с целью получения выкупа / продажи на восточных рынках как рабов. Но в XI–XII вв. такие походы пошли на убыль.

Торговые пути были настолько устойчивыми и отлаженными, что имели «авторские» названия: Великий Волжский путь (контролировался Хазарским каганатом, разгром которого кн. Святославом и викингом Свенельдом в 965 г. переместил акцент на Греческий путь, Путь в Греки и из Грек, Греческий путь, Грекы, Гречник, Главная дорога серебра, Город мира Багдад, Мастерская великолепия (Константинополь), Великий шелковый путь (в XIII–XIV вв. стал контролироваться Золотой Ордой). Торговые пути имели варианты маршрутов, что видно по описанию одного из них: из Руси можеть ити по Волзе в Болгары и в Хвалисы (Хорезм) и на въсток, доити в жребии Симов (Хазария)… по Двине идти в Варяги, из Варяг до Рима, от Рима до племени Хамова.[82] В восточных источниках Русь известна под названиями: Куйава/ Куяба – Киев, Славийюн / Славия – Новгород, Арса / Артания – Ростов. Византийские авторы хорошо знали о сложностях Греческого пути: русские на моноксилах[83] прибывают в Месемврию (Несебр – 180 км от Константинополя), где завершается их мучительное и страшное, трудноодолимое и тяжелое плавание (византийский имп. Константин Багрянородный).[84]

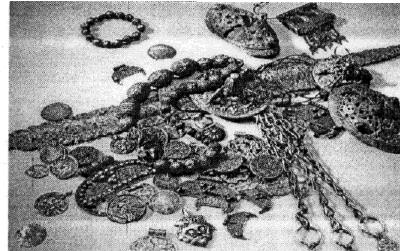

Протяженность Греческого Пути составляла 2700 км от Финского залива Балтийского моря до Черного моря – через Волхов, Ловать, Днепр (Волховско-Днепровский путь). От Новгорода он преодолевался за 90-110 дней, из которых две недели занимали во́локи. Маршрутом активно пользовались также скандинавскиевикинги, каждое новое поколение которых (один раз в 30 лет) отправлялось этой дорогой через Новгород в Византию.[85] Вдоль нее найденосвыше десяти тысяч крупных кладов дирхемов весом около 100 кг (рис. 34). Новгород у викингов именовался как Славна, затем Холмгард (Холм-город). Существует обширная литература о том, кто на самом деле были русы – славяне / скандинавы?.[86] Имело значение взаимодействие восточно-европейской и скандинавской традиций. Не исключено, что русы были самоназванием тех и других в зависимости от обстоятельств (Т.М.), что может относиться и к принадлежности кладов. Конкуренция новгородцев и скандинавов в IX–XI вв. также могла иметь влияние.

1

2

Рис. 34. Шведские клады с происхождением: византийское (монеты, посуда, стеклянные бусы, христианские культовые предметы) и скандинавское (женские украшения и оружие).

Каждый год русские торговые экспедиции из Новгорода, Смоленска, Любеча, Чернигова, Киева отправлялись в Византию. В Киеве было торговое представительство Новгорода (Новгородский двор). Охрану русских купцов на территории Византии всегда обеспечивала византийская администрация (убийство одного из них вызвало военный конфликт). Интересы двух группировок Киевской Руси – военной и торговой – в зарубежной торговле совпадали (посольство кн. Ольги в Константинополь состояло из 22 послов и 44 торговцев). Но договоры мира и любви Руси и Византии достигались в результате вооруженных походов русов на Царьград в лодьях и на коних, морем и берегом (по одному из них известно число участников – 750, в т. ч. 25 купцов), и оплачивались ими вооруженной помощью вместе с варягами против врагов Византии – половцев и арабов. Византия вела сложную и сомнительную политику, ища союзников (союзникиотчаяния) даже в среде противников (в 1091 г. половецкие ханы Боняк и Тугоркан стали византийскими сенаторами!).

Русские купцы предъявляли чиновникам Византии в подтверждение полномочий (в начале X в. печати, с середины X в. и грамоты – то и другое в двух экземплярах), и проходили таможенный контроль в Месемврии на складе (апофика). Они останавливались в пригороде Константинополя: приходяще Русь да витают у святого Маманта (район мужского монастыря св. Маманта – Mamantos), не более 200 человек одновременно. Было также две гавани для русских судов: недалеко от Золотых ворот и Русийская гавань / Русийские ворота. По списку послов и купцов (да испишут имена их) и их товаров, которые составлялись легатарием (представитель эпарха Константинополя – наблюдательзаварварами), им выделялось содержание (слебное, слюбленое, месячина). В исторических данных число купцов определяется в 100–200 человек.

По наиболее выгодному договору (907 г.) русские купцы имели экстраординарные торговые и иные льготы – в пошлинах, бесплатное довольствие и посещение бань, возмещения при кражах и обеспечение безопасности. При отбытии выдавалось на путь брашьно (продовольствие) и якоря и ужа (канаты) ипъре (паруса), елико надобе (договор 907 г. кн. Олега, с принесением русами присяги и клятвы именами Перуна и Велеса). Условия Византии состояли в следующем: купцам проживать в одном месте, входить в город через одни ворота группой не свыше 50 человек и в сопровождении византийского чиновника (чтобы не творили пакостей). По менее выгодному договору 911 г. кн. Олега (также устному), невыгодному договору 941 и с ограничениями 943 г. кн. Игоря (оба – в письменных хартиях) применялись нормы имущественного и уголовного права к кораблекрушениям, пленным и рабам (выкуп, возврат беглых, стоимость возмещения), уходам от кредиторов, к богатым и бедным (имовитые и неимовитые), письменным завещаниям на случай смерти, к кражам, дракам, убийствам, – со ссылками на греческое и русское законодательство (да будет повинен закону руску и гречьску). По договору 943 г. кн. Игорь предпочел взять выкуп от Византии (рис. 17) и погиб от нападения печенегов. Договор 945 г. кн. Ольги (в письменной хартии) подтверждал торговые отношения; более того, кн. Ольга приняла христианство.

Византийская экономика была регламентированной, иноземцам не разрешалось входить в столицу с оружием, так как они в любой момент были готовы весы сменить на оружие. Жили торговцы в Византии полгода, на зиму никто не оставался. Торговля была оптовой и товар покупался весь (каков бы он ни был и сколько бы его ни было) в отведенной резиденции, но не исключалась и розничная на городских рынках. Покупка восточных тканей лимитировалась, каждый кусок ткани пломбировался византийским чиновником.