Полная версия:

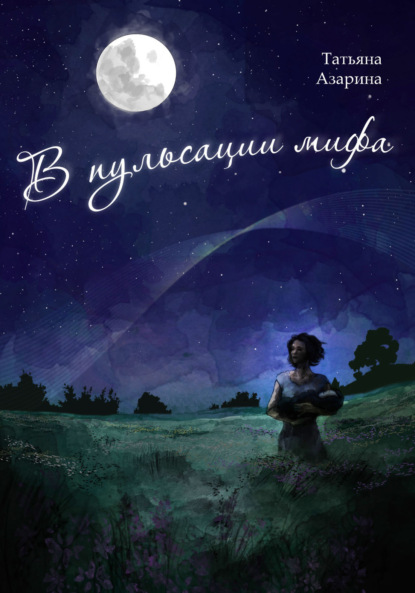

В пульсации мифа

– Иди работать ко мне. Я начальник – подправлю твои документы. С четырнадцати уже берут на работу.

И преступлением не назовёшь – война всё спишет: прибавил год в документах, когда ей только исполнилось тринадцать.

Война кончилась – образования не было. В семье работников-то – отец да падчерица. Зарабатывала столько же, сколько отец. Но отец получал больше других за своё руководство. А падчерице платили столько исключительно за выполненный объём работы. По величине нагрузки, физической, начислялись деньги. А работа была на износ: выгружали и загружали, как роботы, без остановки. Остановишься – делали внушение. Ещё стыдили. А главный мотив – великая честь: вам Родина доверила эту работу! То же она слышала и при рытье траншей зимой, когда обморозила руки. У неё даже не было рукавиц, когда её в числе других вывели в поле. Обмороженные руки и ноги, голод и нищета, побои отчима и бесконечный конвейер груза, требующего разгрузки или, наоборот, погрузки – всё это сотни раз было прокручено передо мной на манер беспросветного кино. Конечно, это была родина поменьше, местная – с конкретными людьми и их проявлениями, но, наверное, такое творилось повсюду: иные управленцы умели демагогически от имени Родины объяснить детям, что это – почёт, честь и слава: трудиться вместе и наравне со взрослыми ради Победы.

Во время войны родился Володя, в сорок шестом – Толик, самый младший. И положение семьи усугубилось нищетой. Маме стало ясно, что учиться шанса она не получит. В доме ждали её зарплаты, делили на всех. И это не обсуждалось. («А ведь отец мой платил алименты, но о них мне даже не говорилось», – не раз напоминала мне мама, объясняя, что её деньги расходились на всю семью.) Девочка в шестнадцать лет со страхом думала, что её ждёт при таком раскладе, где кормильцы только отчим и она. Она же и нянька бессменная! И только в трагических тонах рассказывала о своей жизни в родном доме.

– Неужели всё так безрадостно? – пыталась я разбудить мамину память.

– Да ты пойми, у меня была одна мечта: выспаться. А я приходила и не знала, куда деться от детского шума, плача, смеха. Хотелось тишины и спать, спать, спать. Но любое свободное время меня нагружали детьми. Одно сделаешь – другое поручают. Как белка в колесе!

– Ты детей совсем не любила? – спрашивала я, жалея их всех, без надежды услышать то, что хотела.

– Да почему же? – тут же спохватывалась мама. – Мне было их жалко… Толик был самым трогательным. Хорошенький… Ласковый! Но ему и отцовской любви досталось больше всех. Отец как будто чувствовал, что оставит малыша сиротой. Он приходил с работы и тут же брал его на руки, играл, бегал на четвереньках вокруг стола с ним – заставлял Толю радостно смеяться от этой забавной возни. А у меня появилась со временем другая мечта – уехать. Я стала рано самостоятельной и не боялась никаких трудностей. Дом совсем меня не радовал. Пока тянула весь груз, родителей устраивала. А начинала протестовать, сразу – скандал и побои. В общем, хлебнула я через край отцовской крутости.

– А как же бабушка?

– Да она во мне помощницу видела: вся жизнь у неё состояла из забот. Бросит на меня всех и уйдёт то праздник отмечать, то к соседкам поболтать, отдышаться…

– Но… просветы-то были?

– Были. Танцплощадка в выходные дни. Ходили за линию в городок, на «Базу-4», где раскинулся летний военный лагерь. Весь вечер играл баянист. В основном это были вальсы. От желающих со мной танцевать не было отбоя. Я оказалась разборчивой невестой – сама выбирала, с кем пойти на танец.

– Любовь?!

– Так мне казалось. Но настоящая любовь вспыхнула во мне только при встрече с твоим отцом. Однако романы голову кружили.

Среди прочих историй одна, действительно, была потрясающей в моих глазах. Когда закончилась война, составы с военными шли по железной дороге бесперебойно. На этот раз предстояло воевать с Японией. С целью оставаться в резерве части располагались сразу за городом, в открытом поле. Устанавливали палатки, обустраивались жить в ожидании приказа, и военные начинали присматриваться к девушкам с окраины – с мыслями о возвращении к мирной жизни. Тогда много сложилось пар самым стихийным образом. Конечно, не всем было суждено обрести счастливую судьбу, но стремление найти свою любовь было чистым и вполне понятным после войны.

И однажды в этот период мама на танцах встретила молодого командира части. Он привлёк её внимание медалями и орденами на груди, она его – юной красотой. Разница в возрасте всё-таки привела влюблённого к родителям. И он рассказал им о своих планах на их дочь. Маме осенью должно было исполниться шестнадцать. Она была влюблена и польщена этим выбором. Родители согласились, видя взаимность и почётный статус жениха: весь – в военных наградах. Знакомство привело к тёплым отношениям. Командир вскоре переехал к ним в дом. Прожили недолго: пришёл приказ отправиться на военные действия.

– Я вернусь, – твердил он на прощанье, и она впервые ощутила опасность разлуки из-за войны. Писал ей нежные и пламенные письма. А вскоре письма иссякли. Официальная депеша о гибели пришла позже. Второго сентября закончилась война – в день рождения мамы. Заехали сослуживцы, помянули…

– Это ужас, дорогая, – то, что ты рассказала.

– Но это – правда.

– А как ты пережила потерю… мужа?

– Как горе.

– Да что же они у тебя, роковая ты женщина, все погибали, умирали?! – воскликнула я, внезапно обнаружив сходный финал её главных событий, связанных с мужчинами.

– Да не я была виной их смерти! – оскорбилась мама в ответ.

И я поспешила признать эту правоту.

– Не оправдывайся: тебя никто не винит, – попыталась я успокоить её. – Просто страшно стало… от твоих историй.

Мне захотелось найти в её жизни просвет. И я попросила найти его, как можно скорее, чтобы весы её судьбы в моём представлении качнулись в обратную сторону, успокоив меня.

– Когда я была маленькой, мне приснился сон, который не могу забыть. Я иду по облакам. Вокруг невыразимо светло, и отдельные лучи света даже проходят сквозь эти облака. И мне так легко, что уже кажется: я не иду, а лечу. И так я ступаю с облака на облако, не чувствую себя совсем. И с этой лёгкостью и радостью проснулась… А ещё – когда беременной была – мне приснился сон, что я иду по дороге и вдруг мне кричат: «Лида, смотри, к тебе ангел летит»! Я поднимаю голову и вижу, что прямо мне в руки летит маленькая девочка с крыльями. Тань, это ты была: ангелом летела, представляешь?! Я после этого сна поняла уже, что у меня родится дочка.

– А когда-нибудь наяву в ощущениях такое переживала?

– Только рядом с Виталием.

– Значит, он и есть твой главный просвет в этой жизни?

– Да.

– Тогда и не жалей ни о чём, мама!

– Я и не жалею.

И всё-таки просветы вспомнились, ещё и ещё, – как только мы их призвали заявить о себе.

Жизнь до войны казалась Лиде сказкой даже с таким страшным отчимом. Стоило выйти за порог – девочка встречала приветливых людей, а живые картины природной красоты делали её по-настоящему счастливой. Радостью наделяли тёплые чувства к ней со стороны детей и взрослых. Любила школу, с интересом делала уроки, от всей души дружила с одноклассниками. Не раз слышала одобрение учителей, когда те ставили её в пример по уровню знания предметов.

– Мама посещала школьные собрания и говорила мне, возвращаясь: «Лида, какая же ты умница! Хвалит тебя всегда учительница твоя»…

Училась Лида легко. Особенно запомнились диктанты, написанные без ошибок, и устные ответы по истории, за которые учитель ставил ей неизменно те же вдохновляющие пятёрки. Однако больше всего она любила уроки пения.

Лето в Великокнязевке, куда отчима послали работать по партийной линии, запомнилось ей как царство волшебной природы: кругом – лес в ореоле сказки, а сразу за селом пестреет луг в цветах. Ей часто представлялось во время веселья, что поле – сцена, а темнеющая стена деревьев до неба – декорации. Здесь дети любили проводить всё время каникул.

– Каких только цветов там я ни встречала! Такого изобилия не было нигде. Синие колокольчики, жёлтые, оранжевые и красные саранки… Кукушкины ботинки, фиолетовые, – прекраснее цветов я не встречала! Одни отцветали – другие появлялись. А васильки и ромашки радовали всё лето. Мама отправит меня играть с Валей и Валерой – и весь день мы там под открытым небом резвимся. Много было у меня подружек в те годы. Меня дети любили, и я была счастлива. Ещё на уроках пения в школе учительница обратила внимание на мой голос, и так повелось, что при любом удобном случае дети меня просили: «Лида, спой!». Вот и на лугу так же бывало. Играем, носимся, потом сядем в кружок венки плести, сказки рассказывать да петь свои любимые песенки. И не было отбоя от просьб: «Лида, спой!». Я – пела, подружки – слушали.

Она просыпалась, выходила на высокое крыльцо дома, и первое, что встречала, – утопающий в цветах соседний двор. Там женщина высаживала разноцветные вьюнки. А изгородь и стена её дома были увиты плющом. Дом был обнесён забором, тоже увитым зеленью и цветами. Лида приходила туда, останавливалась на дорожке внутри этого цветущего мирка с замиранием сердца и не могла ни надышаться цветами, ни налюбоваться ими. И такой медовый запах стоял во дворе – не хотелось покидать это райское местечко. Всегда приветливо встречала её хозяйка цветника. У неё не было детей, она подружилась с гостьей. Прополоть вместе клумбу, полить цветы – удовольствие.

– В нашем доме в тот период было и красиво, и чисто. Даже с домработницей жили. Отчим всегда работал начальником, и так было в те годы принято у занимающих посты. В доме запомнился расписной деревянный сундук, узорами он походил на огромную шкатулку. В нём лежали платья, одно – лучше другого, мамины и мои, отрезы шёлковых и крепдешиновых тканей. Мама мне постоянно шила, как и себе. Каждый день начинался с обнов. В комнате стояло высокое трюмо в деревянной резной оправе. Таня, и твоя бабушка, собираясь куда-нибудь, наряжалась, сплетала свою косу перед ним. Потом надевала туфли на высоких каблуках и уходила из дома. Я смотрела ей вслед с восхищением.

Сколько раз мне доведётся ещё про бабушку это слышать! И всё было мало: говори, мама, говори о ней, узнавшей после «почём фунт лиха»…

– Не переводились в доме фрукты, сладости. Всё было в изобилии. И как война это всё уничтожила?!

Из просветов взрослой жизни – 1955-й год.

– Меня направили в Москву учиться на курсы сушильного мастера. Вдруг ожили школьные навыки, с удовольствием готовила задания, охотно отвечала на занятиях. Отличница, и такая успешная – единственная на курсах!

Я с трепетом открывала её свидетельство, хранимое в фотоальбоме, там она аттестована на пятёрочки: настоящий специалист.

– Когда вручали документ в торжественной обстановке, директор сказал: «Вам надо непременно продолжить учёбу».

Я знала, что она в школе не успела решить, кем станет: все планы и мечты пресекла война.

– А детская-то мечта была, до школы? – допытывалась я упорно.

– Была, – отозвалась быстро мама и как-то смущённо засмеялась, и затихла.

– Какая же? – не отступала я в своём любопытстве.

– Мешок пряников купить, когда вырасту и стану работать.

– Большой?! – засмеялась я.

– Да, как мешок для картошки!!!

– А купила?

– А кто бы мне позволил?! – мама тяжело вздохнула. – Моими деньгами распоряжались родители. Я же без преувеличения говорю тебе: нищета была страшная. Так и с учёбой… Стоило вернуться домой – забыла тут же про все свои мечты и счастливые моменты: всё время приходилось выживать. Валя – студентка, остальные дети – школьники. Отец же умер… Что там его пенсия: одна – на всех?!

И такие воспоминания – по кругу, тысячу раз за нашу с ней жизнь под одной крышей или за время наших встреч, когда я приезжала к ней в отпуск. Только с годами всё больше я уклонялась от этих чёрных, отравляющих меня вконец откровений: про бедность, безрадостность, но особенно – про дикие наказания отчима. Слишком терзали они моё сердце – словно пытались отбросить и на меня свою гигантскую зловещую тень. Тяжёлые впечатления заслоняли горизонт, отравляли сознание, отнимали силы.

А вот разговоры о Виталии спасали – несли свет и мне.

– Моё настоящее счастье – твой отец. Ты не представляешь, как я себя чувствовала в этом ликовании – бежать домой, зная, что придёт, и вдруг издалека увидеть: он уже пришёл, стоит у калитки и ждёт меня. Как он был красив! Глядя на него, я понимала: не каждый мужчина умеет носить офицерскую форму, чтобы так ей соответствовать, как он. Подбегу к нему, обниму и обязательно признаюсь: как же я любуюсь им!!! Смеялся! Но и он был счастлив, чувствуя мою любовь. Подруги говорили: «Тебе везёт, Лидка: офицера отхватила!». «Везёт», «Отхватила!» Да я своими чувствами доказала: не «отхватила», а встретила счастье своё. Но возражения свои оставляла в мыслях – всё скрывала, связанное с ним. Ни с кем не делилась, кроме сестры, тайной. Ценила, конечно, взаимность. Подарок судьбы – так и есть.

Глава 3. Яков Андреич и его дети

Глазами падчерицы, старшей сестры

– У Якова были нелюбимые и любимые дети, – всегда подчёркивала мама. – Нелюбимой в первую очередь была я. Неродная – это понятно. Но ещё больше доставалось Валере, когда он в школу пошёл. Не давалась ему учёба. И это отец считал своим позором. Володя и Юра в основном получали наказание за бойкость в школе – учителя жаловались на их поведение. Но Юра учился лучше всех братьев. А Толик учился неровно: «двойки» исправлял только на отлично, и так – до следующей двойки. Но за дочерей отец был горд, все надежды на их достойное будущее возлагал и не скрывал этого. Так в жизни и получилось: Валя стала учителем, Алла – судьёй. Счастливая была бы у него старость. Все получили профессию, каждый обосновался в большом городе, каждый имел дом, семью. А Юра наш вернулся в Белогорск. Потом выбрал сам село Пригородное – из-за большого дома и просторного двора. Условия жизни ему понравились. Мог бы работать там учителем труда, но у него не было учительского призвания: не умел с детьми ладить. Он работяга по натуре, выбрал физический труд. Только бы и ездил отец в гости да радовался достатку сына и своим внукам. Больше всего он любил Толика, самого младшенького. Мы все диву давались, как этот суровый внешне человек, приходя с работы, начинал бегать и смеяться с Толей, играя в догонялки! Носил его на плечах всегда – тот захлёбывался от счастливого смеха. Когда умер отец, все мальчишки ополчились на младшего, били его за малейшие промахи, но чаще всего ни за что давали то щелчок, то подзатыльник – за всё детское счастье ему отомстили, маленькому и беззащитному.

– Мама, он всегда таким нежным был?

– В подростковом возрасте он очень ожесточился и даже дрался и с братьями, и с нами, сёстрами. Мне было очень обидно: я же была ему второй мамой. А он мне однажды нанёс удар за то, что я спорила с матерью. Как бы её защитник! Я постаралась простить ему это: уж очень жестоко Володя бил его в детстве… Мне часто доводилось их разнимать.

И я вспомнила, как однажды я что-то восторженно говорила Толе о встрече с Володей, а он потемнел лицом и перебил меня откровенно:

– Тань, смени пластинку. Не хочу про Володю. Он так избивал меня в детстве, что я даже сегодня не готов его простить. И мне неприятно про его жизнь вообще слушать, извини.

Вот какие бывают страшные клыки у измученной памяти…

Но я любила их всех – сводивших друг с другом счёты, чего-то не простивших друг другу, а что-то великодушно принявших, – и эту любовь мне диктовал мой надмирный, божественной природы взгляд на них: с высоты птичьего полёта. Я в каждом видела душу, и сердце болезненно сжималось от каких-то их некрасивых поступков как досадных искажений, помех, не мешающих, однако, мне рассмотреть главное: особенного, драгоценного человека в каждом из них, человека, узнавшего в детстве, что такое голод, война, боль, страх. Я понимала до предела своих возможностей каждого и каждого стремилась вознаградить за лишения безоговорочной, пламенной своей любовью. Детское сердце в такие моменты становилось огромным, как мир, – именно так я чувствовала…

Мама вспоминала за шитьём своим ежедневным обо всём и обо всех, с кем по жизни завязывались узелки её истории. И уже бесконечность… в прошлое открывалась мне. Всё это для меня было невыразимо дорого – я же любила их всех. И в таких случаях даже от игры на улице добровольно отказывалась. Была загадка в этом исповедальном потоке сознания – швейное колесо, стежок за стежком, раскручивало «стёжки-дорожки», свои и чужие. Для меня.

– День был солнечный, тёплый. Все, взрослые и дети, были на огородах. Спешили, пока стоит хорошая погода, с посадкой картофеля. И вдруг в тишине на дороге послышался детский крик: «Мама!». Голос звучал издали. Многие стали с тревогой всматриваться: чей ребёнок кричит? Что случилось?! «Да это же наша Алла!» – узнали мы и испугались. Ей, трёхлетней, полагалось быть дома в ожидании нашего прихода. Мы все замолчали, прислушались… Ребёнок кричал исступлённо, до срыва голоса:

– Мама! Мама! Война – кончилась!!!

Так – бессчётное количество раз: «Война – кончилась», – пока не подбежала к нам, босая, запылённая… Задыхалась уже совсем от бега, но и от радости – тоже! Личико – сияло.

И тут всё поле взорвалось ликованием: «Кончилась!!! Война – кончилась!» – подхватили все на огородах. «ПОБЕДА!!! УРА!!!». Ликующий смех и взрыв счастья безмерного – до небес. И наша вестница, рождённая третьего июля сорок первого, смеялась громче всех: ей был абсолютно ясен, пронзительно доступен смысл этих слов.

– Аллочка и читать научилась очень рано, к пяти годам, а ведь никто её не учил чтению. Не до неё было. Первое же слово, которое она прочитала, поразило нас. Валя сидела за столом и листала книжку библиотечную, Алла крутилась возле неё. Когда Валя книгу закрыла, Алла притихла, уставившись на обложку, замерла, и вдруг в тишине мы услышали:

– Го-гóль.

– Что? Что ты сказала? – подскочила Валя от изумления.

– Гогóль, – уже отчётливо, на одном дыхании, акцентируя на втором слоге фамилии, с достоинством повторила наша Аллочка. Мы с Валей зашлись в хохоте от такого ударения! Не веря, что она сама прочитала фамилию писателя, стали просить её читать другие слова в книге, и она с тем же успехом показала своё умение.

– Да когда же ты научилась? – спрашивали мы её хором.

– Да сегодня и научилась, – отвечала она.

Это страшное слово «голод»

Украденную бабушкой утку в войну тётя Алла помнит – этот эпизод в её памяти существует, как вживлённый чип: настолько часто она вспоминала о нём. Собрались люди возле их двора, готовые от своего негодования к самой дикой расправе с воровкой. Нашли косточки и перья на свалке, завёрнутые для маскировки в лоскут от детского старого платьица, – улика помогла определить, кто украл утку. Однако бабушка отчаянно всё отрицала. И вот спустя некоторое время к играющей на улице трёхлетней Аллочке подобралась та самая жертва, у которой бесследно эта утка пропала.

– Алла, а ты утку ела? – вкрадчиво спросила она девочку.

– Ела, – простодушно отозвалась Алла на вежливый интерес.

– Вкусная?!

– Вкусная! – радуясь воспоминанию, воскликнул ребёнок.

Ох, что там снова началось!!! Правда, до суда дело не стали доводить – ограничились предупреждением: пожалели, значит…

Володин калым

Это произошло уже после войны – только для их большой семьи ничего не изменилось: та же нищета, всё тот же голод…

В один из зимних вечеров с прогулки не вернулся Володя. Ему тогда было лет десять, не больше. Хоть ростом он, выше среднего, отличался сильно от ровесников, оставался всё-таки ребёнком – стоило взглянуть в его лицо. Однако тот, кто воспользовался Володиной доверчивостью, видимо, в лицо не взглянул, а может, и взглянул, только было ему безразлично, что станет с ребёнком в результате наглого обмана.

У Володи были самодельные санки. Дед Яков смастерил их для мальчиков – катались по очереди, а в тот самый день именно Володя воспользовался санками. Другие не решились – уж очень сильный мороз стоял на дворе.

Искушение одному кататься, не стоя в очереди за санками среди братьев, сыграло с ним злую шутку. Разгорячившись, он допоздна катался один на горке, так что не оказалось даже свидетелей того случая. Мимо горки шёл мужик с мешком, полным дров. Он увидел Володю с санками, и, судя по реакции, которая последовала, хитрющая мысль поразила его в один миг. Решение созрело, и он подозвал Володю. Тот уже изрядно замёрз, превращаясь постепенно в ледышку, и собирался прокатиться в последний раз, чтобы отправиться наконец домой.

– Послушай, пацан, хочешь заработать рубль?

Володя, вспыхнув от услышанного предложения, тут же кивнул, не размышляя.

– Давай на твоих санках отвезём этот мешок на базу, а то мне тяжело его на плечах нести.

– Да темно уже, – заколебался на секунду Володя. Всё-таки маленький ещё был. Дорогу знал только в школу – и то за линию, ещё в магазин, куда посылали чаще всего. А тут «на базу» – дальняя дорога. Конечно, без ведома родителей – ни шагу. Правило было железное. Но рубль?! Десять копеек-то казались роскошью, а тут целый рубль засиял в перспективе отступления от правила. И ещё этот беспечный взмах рукой доброго дяденьки, который окончательно вскружил мальчику голову:

– Да что тут думать?! Дорога, что ли, неизвестна тебе? Она одна – иди да иди по ней до самого дома. Луна вон какая на небе! Зато рубль заработаешь!

Повторённое обещание вмиг смело в душе остаток сомнений. И они бодро зашагали к ледяной дороге, по которой на закате дня уже не ходил никакой транспорт. Володя впрягся в санки на манер лошадки, быстро устал и с удивлением обнаружил, что мужик этот даже и не думает помогать ему тянуть груз. Так и шли до самой базы – хозяин и ребёнок-батрак, шумно дышащий от перегрузки.

И вот долгожданный конец тяжёлого маршрута.

Разгрузившись, Володя остался ждать вознаграждения.

– Я сейчас, – сказал мужик, подхватив мешок с грузом, – только деньги возьму и вернусь.

Он метнулся к себе во двор, захлопнул калитку и… оставил Володю в темноте надвигающейся ночи. Тот замёрз к тому времени предельно – не чувствовал ни рук, ни ног, но мужественно ожидал честно заработанного. Всё стоял и стоял, пока наконец не понял, что вряд ли к нему выйдут… с рублём. От отчаяния он стал стучать в калитку кулаками. Громко залаяла собака и лаяла до тех, пока не звякнула щеколда на входной двери.

– Кто там?

– Дяденька, это я.

– А чего ты тут стоишь, сопляк, – собаку дразнишь? Проваливай, пока я тебе уши не надрал!

Угроза возымела своё действие: Володя скорее испугался расправы над собой, чем огорчился, что обещанного рубля не получит. Погреться было уже негде: клуб и магазин оказались в этот поздний час закрытыми. Как вернулся, сам не помнит.

Но был очень обморожен, когда заявился на порог своего дома. Там стояла паника. Оказывается, отец обошёл все дворы в поиске Володи. И уже собирался идти на станцию, чтобы звонить в милицию.

– Естественно, досталось ему тогда! – заключила свой горький рассказ тётя Алла и предупредила, что не надо Володю расспрашивать об этом эпизоде. И не любит он вспоминать, и больно ему от поступка взрослого человека, пошатнувшего в ребёнке веру в людей.

– А хуже всего, что мальчишки стали после этого дразнить его калымщиком, высмеивая его неудачу. Он бы и хотел забыть тот ужас, но ему не давали его забыть братья. Жестокими в детстве они были друг к другу.

Батон – аппетитный, хрустящий…

Отец семейства не стеснялся искать заработков, несмотря на свою начальственную должность. Он все время работал, а, научившись подшивать всем в семье валенки, не отказывался подшивать за деньги тем, кто просил его об этом на стороне.

Однажды отнести подшитые валенки он отправил Аллу и Валеру – вместо старших. Те и валенки отнесли, и денежки получили от хозяина валенок. Их хватало ровно на батон. Это они поняли, когда, зажав в руке всё обретённое богатство, решили зайти в магазин и посмотреть из чистого любопытства, что же можно купить на такую сумму. Вот и оказалось: ровно столько стоил батон, вкус которого у них связывался с чудом. Уж очень соблазнительным был вид этого батона с румяной корочкой: ведь было ясно, что деньги тратить нельзя, отец их ждал с этой суммой. Никаких поручений не давал, но…

Алла предложила, Валера согласился – вместе решили купить батон и отнести домой. А по дороге решили его попробовать. Не донесли.