Полная версия:

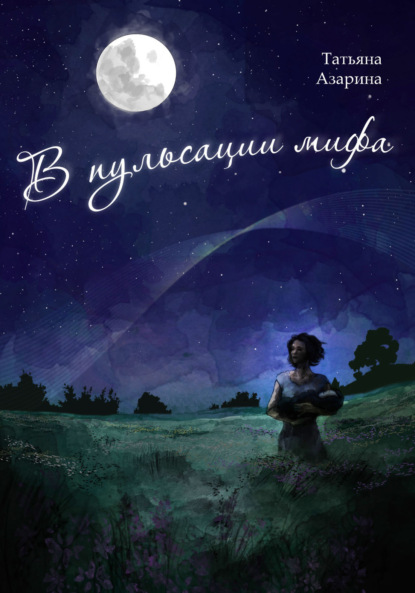

В пульсации мифа

Мама, встревоженная творимым действом, шагнула за занавеску, отделявшую коридорчик от комнаты…

– Какая тебя ждёт жизнь! – услышала она восхищённый возглас гадалки. – Ты будешь богатой, любимой, счастливой. Всё у тебя сбудется, о чём мечтаешь. Больше загадывай сейчас, пока молодая. Ни о чём не тревожься, а то навредишь себе сомнениями. Вот и карты – о том же: будет всё у тебя прекрасно. Жить будешь в любви – будет верен тебе суженый. И рука твоя показывает жизнь долгую – в довольстве, в избытке…

Мама, обрадованная прозвучавшим раскладом, увереннее шагнула навстречу своей правде.

Старушка – вопреки её ожиданиям – сильно изменилась в лице:

– Ой, девонька, какая же ты несчастная… У тебя есть любимый, только он тебе мужем не будет никогда. Ребёночек от него у тебя будет! Болеть будешь очень сильно. В середине жизни. Если выживешь, то ожидает тебя очень долгая жизнь, со спокойной старостью. Только вот человека такого, какой у тебя есть сейчас, ты никогда уже не встретишь. Дорожи им.

Сказанное оказалось слишком сокрушительным, чтобы легко забыть о нём. И при первой же встрече мама честно, без утайки рассказала отцу обо всём. Тот в ответ рассмеялся:

– А хочешь, я пойду к ней – пусть она и мне погадает?! Всё это не так на самом деле, потому что я никуда от тебя не уйду, буду с тобой. Мне же никого, кроме тебя, не нужно, Лида!

Предсказанное счастье сестры не давало маме забыть о предсказанном ей несчастье. Валя светилась от радости и неуверенно успокаивала маму:

– Да всё это неправда! А знаешь… Давай следующим летом опять к ней придём? Вот забавно: что на этот раз услышим?!

Так и решили. На следующее лето они пришли к той же гадалке, понимая, что в череде желающих старенькая совсем бабушка вряд ли могла кого-то из незнакомых запомнить. Да ещё с такими контрастными подробностями… На всякий случай договорились, что теперь мама будет первой на гадании.

Но, оказавшись перед гадалкой, мама тут же заметила вспышку напряжения на её лице. Молчала старушка и долго глядела в лицо девушки, не в глаза даже – в переносицу. Потом – в карты. И на руку… Молчание затянулось. Сердце мамы замерло, она застыла, словно в ожидании приговора. Уже и говорить ничего ей не надо было.

– Плохо у тебя всё выходит. Какая же ты несчастная! Не будешь ты с любимым человеком жить. Впереди – болезни, одиночество. Но будет у тебя ребёнок. Если выдержишь натиск болезней в середине жизни, то жить будешь до восьмидесяти и дальше. Это всё, что я могу тебе сказать.

Валентине была предсказана райская жизнь: в любви, верности и благах земных до самой глубокой старости. И жизнь она проживёт с мужем долгую.

– Да нет у меня никого, – неуверенно возразила сестра.

– Ожидай: будет, – последовал ответ. – И это – твоё счастье.

С тем и ушли сёстры.

«Забавно» оказалось только сестре Валентине. Она возвращалась домой в трепете отрастающих крыльев для взлёта, в предчувствии своего счастья, – мама шла, как приговорённая. Дома младшая сестра Алла пристыдила обеих и, хоть была ребёнком, приняла решение обойтись в своей жизни без гадания. Увы, это решение – вполне благоразумное, если подойти творчески к созданию своей жизни, – не спасло её от трагедий, среди которых самая страшная – похоронить единственного сына, да ещё и молодым. Но поступок её был мудрым: не стоило знание такого риска, чтобы отравлять свою энергию страшилками на пороге жизненного маршрута. (В своё время любимый режиссёр Андрей Тарковский разрешил мои сомнения: знать или не знать о дате своей смерти, – сказав, что мудрость жизни человека в том и заключается, что человек прочно защищён от такого знания абсолютным неведением, и это облегчает жизнь существенно: нельзя отвлекаться от главного – от своих задач жить, развиваться, создавая с любовью в душе себя и свой мир. Я тут же перенесла эти его размышления и на другие обходные манёвры, на всевозможные гадания – прежде всего.)

Куда вернее изначально задаваться целью быть счастливой: «как корабль назовёшь – так на нём и поплывёшь». Но оснащения истиной не было – дремучая мораль накрыла меня невежественными предрассудками с самого раннего возраста, разрослась сорняками страхов и сомнений. Спасла меня лишь природная чуткость ко всему, что утверждает достоинство. Тяжесть замшелых предубеждений постепенно утратила свою власть надо мной. А ещё от этого груза моей среды спасала ирония.

Откуда контрасты? От рода, вестимо…

Однажды меня протестировал психолог и выявил зашкаливающую чрезмерность во мне, по всем параметрам: в реализации, в планировании, в ожиданиях, в потерях. Но и в силе характера, в целеустремлённости, достижениях, слава Богу, – тоже. Однако достижения не утешили, когда вдруг встал вопрос о самочувствии в атмосфере разбега волн: вдруг захотелось плавного течения жизни – прежде всего; появилась усталость от непрерывного напряжения. Заканчивалось какое-то дело – я тут же бралась за другое, не позволяя себе ни отдыха, ни сна. И в этом нарастании интереса я вдруг начинала чувствовать себя так, словно была на службе у самой себя. Парадокс! Я не могла отдыхать – разучилась, войдя в азарт следования цели. Могла заставить себя посмотреть интересный фильм, но вдруг, не дожидаясь конца фильма, попадала в плен соблазнительной мысли по поводу успешного дела: а ведь могла бы уже сейчас это написать, то прочитать, третье обдумать. Получалось, что я сама не позволяла себе развлечения, свободы от запланированного дела, не позволяла встречи с подругой, чтобы провести день «на стороне», подальше от заведённого по своей же инициативе рабочего конвейера. Беспечность со временем истаяла, но и озабоченность истомила, потому что очень часто я ставила себе непомерно высокую планку. Начинались муки, терзания… Так замыкался круг. Борьба с самой собой создала излишне напряжённое поле для моей счастливой занятости.

Поразмыслив над результатами теста, я вынуждена была согласиться с таким раскладом в себе. Естественно, он меня не украшал, да и не утешал, лишая покоя и условий гармоничного развития. Требовал срочных мер! Я задумалась над тем, что же я приобрела через самовоспитание, а что из особенностей мне досталось по наследству.

Раскручивая этот клубок, поразилась обстоятельствам контраста, взявшим меня в плотное кольцо. Изобилие и нищета шли в моей жизни бок о бок так же, как профессиональное признание и травля сбившихся в стаю оппонентов, которым не по зубам оказались теории вообще. Интеллектуальное пиршество при внезапной смене декораций, как правило, невзрачно оттенялось серой чумой безликого окружения, навязанной мне как фон жизни и грозящей время от времени превратиться в реальное зло.

Темнее всего бывает перед рассветом. Уж мне ли этого не знать? И когда очень плотно сгущалась тьма, то я уже дышала легко – предчувствуя близость радующих перемен.

Серость – радуга, тьма – свет, безысходность – спасение, тупик – богатый выбор возможностей, бедность – процветание, болезнь-падение – здоровье-взлёт… И всё это – обо мне, чего ни коснись. Радует, что чёрно-белое кино при этом всегда пресекалось цветным. И никогда не было по-другому. Привлекательно волшебный сценарий, что ни говори, – при всех трудностях роста. И ни разу не приходило в голову, что обстоятельства происхождения могут пролить свет на эту загадку.

Были в селе Копунь на Читинской земле две родовые ветви Суворовых: богатых и бедных. Богатые дети из рода Суворовых, признавших советскую власть, получили блестящее образование и заняли позже все руководящие посты в округе.

Синеглазая Маша Суворова, младшенькая, с русой косой, была из бедных. По её выражению, «батрачила» у богатых Суворовых. Дмитрий, тоже младший сын из этой богатой семьи, влюбился в Машу. Это была запретная любовь, породившая первый контраст, социальный: богатый полюбил батрачку. Его родители, естественно, далёкие от тонких материй, любовь и брак не благословили. И первую дочку Веру роднёй не признали. Умерла она при странных обстоятельствах, и никто не разбирался в подозрительной детской смерти: дядя Дмитрия был врачом и дал девочке средство во время болезни, от которого она задохнулась и мгновенно умерла.

– Кто бы там разбирался? – с неизменной горечью махала руками в ответ на мои возгласы бабушка Маша. – Творили, что хотели. Сила была на их стороне, потому что были богатыми и ни в чём не знали меры.

Моя мама родилась у бабушки второй и по той же причине не пришлась ко двору. Чтобы разрубить гордиев узел, Дмитрия отправили учиться в город, Машу – на заработки, а дочку Лиду взяли себе по уже заведённой инерции. Только Маше хватило характера хитростью выкрасть её… и «сбежать» с ней на прииск, где можно было найти работу.

– А как же дед Дмитрий смирился? Как в пьесе Островского, что ли?

Но бабушка, не желавшая слышать моих разъяснений про Тихона, отвечала быстро, чтобы не было у меня на этот счёт никаких иллюзий по поводу бедного, послушного дедушки:

– Да он и рад был. Не любил проблемы решать – дети были ему в тягость.

Таким был изначальный контраст, определивший во мне чрезмерность в важнейших проявлениях: бедность – богатство, любовь-праздник и любовь-испытание, пламя любви – пепел любви…

Яков Андреевич, мамин отчим

Встреча с ровесником Яковом для Марии обернулась судьбой. Это был образованный молодой офицер, начавший свой путь с партийной линии. Партия направила его на железнодорожную станцию «Куйбышевка-Восточная». Так Дальний Восток стал для мамы и бабушки домом на всю оставшуюся их жизнь, а для меня – родиной. У всех моих ровесников в свидетельстве о рождении значилась эта «Куйбышевка-Восточная». До Белогорска станция дорастёт чуть позже.

– Как мы прекрасно жили до войны! Особенно запомнилась предвоенная жизнь в Великокнязевке. Отца туда направили работать парторгом. Большой дом, сад! Баба Маша твоя гуляла по селу нарядной красавицей с косой. Уже родились и Валя, и Юра, и Валера. Одежды было у всех нас много. Когда собиралась в школу, мама надевала на меня очередное новое платье. Мне было стыдно, и я плакала по дороге на занятия. «Ой, у Лиды опять обнова!» – восклицали девочки в классе. И я вся сжималась от их внимания. Но моя мама этого не понимала и всё покупала и покупала для меня одежду, ткани, одну – ярче другой. Конечно, это не горе было. Но я всё равно страдала, потому что была очень застенчивой, а эта яркость привлекала ко мне нежелательное внимание посторонних. К тому же многие осуждали и не любили меня за это. Я чувствовала себя неуверенно, как-то виновато…

– А вот настоящее моё горе началось, когда Валя подросла и заметила, как отец во всём ей потакал. Отчим стал нас постепенно различать: любимая и нелюбимая. Она это чувствовала, росла капризной и научилась на меня жаловаться, если я что-то ей не разрешу или не дам. Вот собираюсь я на утренник, глажу себе ленточки и пою. Она подошла – хвать ленточку и помяла. «Валя, не трогай!» – говорю я и забираю у неё ленточку. Валя – в рёв. Входит отец: что такое? «А Лида меня ударила». Ох, тут он разворачивается и обрушивает на меня всю силу удара кулаком! Какой уж после этого утренник… Проплакала весь день в уголке. И боль, и синяк, и обида.

И таких историй у мамы в памяти – тьма.

Однажды он поручил ей мыть котлы.

– Какие котлы? – воскликнула в детстве я, знавшая про них только из сказки «Сестрица Алёнушка» («котлы кипят»…).

– Ну, это кастрюли, только огромные. Семья-то большая была. И варили в большой посуде. В тот день отчим прибежал с работы и сообщил маме, что привезли в клуб фильм, и велел ей поторопиться со сборами. «Куда я пойду? – заспорила мама. – Ещё котлы надо мыть». Тогда он посмотрел на меня и сказал: «Лидка помоет». И они ушли. А я не помыла их. Я же никогда их не мыла… Так он вырвал прут во дворе и меня, спящую, выволок из постели и исхлестал в кровь!

– Ну вот… А ты мне всё – «дедушка твой»! – оскорбилась я, услышав про такие ужасы. – Да это жуткий, какой-то чужой мне дед! И не надо мне такого.

Мама в знак согласия будто бы соглашалась. Но потом снова и снова вспоминала про его образованность с непонятным мне придыханием, причём не свойственным ей абсолютно в отношении к людям, для меня действительно авторитетным:

– У нас в доме стояли книжные шкафы, а на полках – все тома Маркса, Энгельса, Ленина. Отец занимался, готовился к занятиям очень старательно.

– Учился, что ли? – уточняла я.

– Что ты! Сам учил всех. Он же был парторгом и проводил семинары для руководителей. Это была его обязанность.

Но снова и снова лейтмотивом звучала эта фраза:

– А не было у меня детства. Оно закончилось с рождением Вали. Потом стали рождаться другие дети. И я стала нянькой для всех.

– А ты бы не соглашалась… – сочувственно подсказывала я ей ход.

– О-о-о, вот бы я «не согласилась»! – тут же вскидывалась мама и с головой уходила в варианты картин наказания, от которых сжималось сердце, убеждая в полной для неё безвыходности.

– Почему же ты так настаиваешь на уважении к нему, на его образованности? Разве это достоинство в его случае? Почему образованность его позволяла быть жестоким? Что это был за учитель для взрослых, если он мог так истязать детей?!

– Ну не знаю… – отвечала растерянно мама, снова и снова наполняя моё сознание фактами жестокого с ней обращения. – Мне сильно попадало, Таня, за любую мелочь! Можно было и не стараться быть исполнительной. Мальчишкам тоже доставалось за шалости. Но Валю и Аллу он ни-ког-да не трогал! Я даже не помню, чтобы он их просто за что-то мог отругать. Как-то всё было с ними мирно. Только меня не просто бил, а избивал!

– А бабушка разве не заступалась за тебя?

– Может, и заступалась. Но она сама его боялась – это я помню точно. И детям грозила, если что не так: «Вот подождите – отец придёт». И тогда все, как шёлковые, становились. За плохую учёбу мальчишки получали по полной – им хватало страхов. А мы, девочки, все учились хорошо.

Самой больной её темой, разросшейся в моей детской судьбе, как ядерный гриб, была война. О чём бы ни вспоминала она в связи с войной: о голоде, о нищете, о жутком порабощении на работе среди взрослых, где ей доставалось грузить и разгружать, – всегда сводила к тому, что последствия испытаний тех лет легли на неё тяжестью, несоразмерной для её возраста, для её выносливости, и оказались необратимыми.

Я, не слышавшая тогда библейского изречения о том, что Бог испытаний не по силам не даёт, поверила всему, что мама говорила. Когда она говорила о своей жестокости, первопричиной её называла своего отчима, а следом – войну.

– На самом деле я была добрым ребёнком. Но воспитание отчима и война меня сильно изменили.

Совсем недавно, в дни празднования юбилея Победы, я случайно оказалась свидетелем одного любопытного, важного для меня спора. Я уже привыкла к внушённой мне маминой мысли о войне и отчиме, виноватых во всём, что в ней накопилось плохого и жестокого, по отношению ко мне – в том числе. Я настолько верила в это, что мне и в голову не приходило усомниться в сказанном. А ведь стоило представить такие последствия истинными для всех людей, что пережили сиротство и войну на своём опыте, в масштабе страны, – это построение развалилось бы, словно карточный домик. Действительно: что было бы с другими поколениями, родившимися у таких в массе своей ожесточённых, совсем озверевших от войны родителей? Если бы можно было это допустить как единственно реальный вариант последствий необратимости зла, то никакого будущего у такой страны совсем бы не было. Однако мир – сразу за порогом сумрачной нашей каморки – чаще всего радовал меня людьми, восхищал добротой, великодушием, нежностью, а не огорчал или пугал. Но подумать об этом так ребёнок не мог – не хватало широкого взгляда на проблему. И как-то сами по себе сложились мамины аргументы в сильный эмоциональный довод. Если бы кто-нибудь отважился поинтересоваться у меня, почему мама так беспощадна со мной, со всей наивной верой в необходимость её оправдания, я, не думая долго, составила бы из сказанных ею слов свой детский ответ: «У мамы был злой отчим, а потом – война». Однако никто меня ни о чём подобном не спрашивал.

Тем не менее слова эти были всегда готовы для ответа лично себе, когда в душе время от времени вспыхивала необходимость самоутешения. Они, внушённые мамой в бесконечном сеансе воспитательных монологов, уже в детстве оказались высеченными стальным резцом в моём сознании. Может, сочувствие к её участи сироты в семье приглушило все мои сомнения? К тому же я рано обнаружила в ней готовность к страданию, приводившему, как правило, её в тупик: сознание её затемнялось, пьянило горечью обид и претензий к миру. Похоже было, что ей хотелось в жизни только горевать. Круг неумолимо замыкался, отсекая просветы. Путь к развитию закрылся сам собой – по её воле: её вполне устраивал миф о страшной доле, сложившийся в вердикт судьбы по мере её взросления.

Только это был совсем не шаг к смирению, а скорее – повод искать виноватых. И безмерную обиду свою на жизнь она не просто охраняла, а выращивала в своей душе, сколько себя помню, лелеяла её, занимая моё внимание часами, не отпуская меня от себя в такие мрачные для нас периоды, шёл ли дождь за окном, светило ли солнце… Лейтмотив «это война меня такой сделала» настолько прочно был прошит в моём представлении как оправдание и объяснение её жестокости как трагический довод, что я выучила его, подобно таблице умножения. Ничего другого я не могла даже представить.

И вдруг сама жизнь мне ответила – как будто подарила случай посмотреть под иным углом на необратимость искажений в характере мамы, на ложные взгляды в самом главном вопросе: нужны ли душевные усилия, чтобы быть, а не казаться, или, наоборот, можно просто плыть по течению, не принимая уроков, вообще не допуская их, реагируя на них стихийным отказом? Разумеется, моё сострадание маминой участи оставалось непоколебимым все годы и затмевало мне разум и даже элементарную логику в отношении её страшных поступков («Да не дай Бог такое пережить – ещё неизвестно, какой бы ты стала!» – по её формуле всякое сомнение в её правоте было преступным). Но я не подозревала, насколько далеко раскинется пространство вариантов развития при другом ответе на вопрос о праве на эту её жестокость.

Однажды я привела маму на чествование ветеранов в Дом культуры (ходьба ей тогда, в восемьдесят лет, давалась уже с трудом) и вдруг услышала очень важный разговор среди детей войны, собравшихся в честь Дня Победы в этом огромном зале, украшенном шарами и цветами по случаю торжества.

Организаторы вручали праздничные подарки гостям на сцене у микрофона. Кто-то застенчиво благодарил и поспешно возвращался в зал, а кто-то начинал воодушевлённо рассказывать о себе.

Наряду с приветствиями речь сама собой зашла о силе преодоления страшных последствий войны для этих людей. Нить разговора привела вдруг к осознанию ужаса пережитых испытаний: голод, холод, лишения, страхи… И одна пожилая женщина воскликнула: «Я до сих пор не могу простить врагов, не могу ничего забыть. Это меня ожесточило на всю жизнь! И даже мои дети получили мало от меня любви».

Наступила тишина. Мама сидела рядом и сочувственно вскинулась в ответ на эти слова. Похоже, она узнала себя в этой женщине. Я тоже услышала знакомый мотив.

– Да что Вы такое говорите?! – вдруг послышалось в ответ, и не столько удивлённо, сколько негодующе.

В первых рядах в порыве взрывного изумления резко встал со своего кресла мужчина примерно моего возраста и хлёстко возразил:

– Моя мама в войну тоже была ребёнком, и война коснулась её очень близко: Нижний Новгород, как всем известно, фашисты бомбили. Она всё выдержала – не ожесточилась! Она осталась человеком добрейшей души и стала лучшей мамой на свете для нас, троих её детей. Да, она для меня лучшая мама на свете, потому что кроме ласки и заботы, кроме любви я ничего и не получал от неё. И всегда она говорила нам, что любовь поможет преодолеть всё, что любовь её спасала от всех бед, именно любовь сделала её достойной женщиной! А вы говорите…

И он смешался, вдруг оборвав свою спонтанную речь и, махнув рукой, сел на место. Было ясно, что он всем существом возражал этой женщине, посмевшей «не простить», «ожесточиться», да ещё и детей родных лишить любви. Я увидела его глазами суть этого признания. Словно проснулась от гипноза внушённой мне губительной логики.

Импульсивное возражение этого человека, абсолютно неожиданное в раскладе сценария, тому, что мне виделось в детстве незыблемой истиной, которую нельзя даже сомнению подвергнуть, оглушило меня сверхмощным контраргументом – как истиной, прогремевшей в небесах. Конечно же, любовь!!! Как же мне всегда не хватало маминой любви… Но именно она и должна была всё разрешить для мамы самым прекрасным образом.

Любовь, а не обида, проросшая в ней сорняком.

Мгновенно высветился тупик – для любого из нас, кто смиренно отдаётся на волю злой памяти.

Я убегала при первой же возможности из нашей, и без того безрадостной каморки, словно из зловещей тьмы, на свет и птичий перезвон, на призывный детский шум – в атмосферу радостного смеха и беспечных громкоголосых игр во дворе. Душа трепетала от облегчения, словно я получала спасение, вырвавшись из топкого болота, из трясины страшных историй – из жизни маминого детства в потоке слёз и угнетающих жестью подробностей. Она настолько перегружала меня страшными деталями отношений, наказаний, поступков отчима-мракобеса, что оказаться на воле стало однажды самой главной потребностью для меня: важнее, чем наполниться сочувствием. Душа – не принимала, протестовала, посылая сигналы отчаяния.

За порогом каморки меня встречало волшебство света, идущего от неба, земли и дождевых потоков сияющей воды, с любовью и игрой. Истина открывалась мне вовсе не в обличениях, скандалах, крике… Истина встречала меня ласково в солнечной листве, в бездонном небе с рокотом самолётов, в сверкнувших радостью крыльях стрекозы, в ярких прозрачных каплях, стекающих с листьев после дождя. Улица возвращала мне удовольствие чувствовать горячие от солнца заборы и скамейки, видеть зеленеющие всходами огороды, уводящие за горизонт, чтобы ускользать от мрака, преследующего меня в маминых речах. Гроздья паслёна, золото пижмы, песни кузнечиков дарили желание растворяться в чудесах жизни. Решительно переключали во мне регистр, с горестно-сочувственного на весёлый, огромные лужи – вместилище неба и облаков. Вода, стекающая в овраги, занимала мой слух…

Таинственным образом сопровождали меня по жизни в череде дней радующие картины природы. Сколько же силы у неё, если она побеждает уродство в потребительском отношении к ней, если никак не сдаётся и щедро расцветает в ответ? Но это – в пределе. В войне миров, людей, машин. А в повседневной пряже энергии нас неизменно сопровождает загадочное величие неба в облаках, травы, птиц и деревьев – в феерии световых пятен, лучей, бликов. Никакая потеря, если это не смерть и не война, не затмит мне счастья видеть, созерцать, наслаждаться звукописью шумящего леса, птичьими голосами. Я врастала в чудесную ворожбу неба, света, деревьев и чувствовала во всём этом сильную поддержку, очаровываясь миром, заряжаясь светоносной энергией жизни.

Впечатления драгоценными слоями укладывались сами собой в ларцах памяти. От любого события, важного для меня, в душе оставался лучащийся оттиск картины со звенящей, символически заострённой, яркой деталью. Оттиск наверняка сопровождает и дорогих моему сердцу людей, и сроднившихся со мной животных и птиц, словно ореол их незримой ценной сути, благожелательно сотканный вместе с высшими силами.

А наблюдение близких: «Ты животных любишь больше, чем людей», – несмотря на упрёк, служит поводом к размышлениям, убеждающим меня в правдивости этого открытия, иногда звучащего как обличение. Я никогда ни с кем об этом не говорила. Это подсмотрено во мне. Видимо, бессознательное именно так меня расположило чувствовать. Обычно я не готова к потерям ни в дружбе, ни в любви, сколько ни тренирую (!) себя мысленно, и нахожу спасение в природе от внезапного выпада людей в мой адрес. Животные любят безусловной любовью. Люди так не умеют. Однако я учусь, потому что у меня – такая мама, мешающая мне её любить, но при этом требующая от меня с годами любви всё больше и больше.

Ожог памяти… Просветы во тьме!

Когда началась война, она перешла в пятый класс. А вот в шестом ей учиться уже не пришлось. Подруги постарше убедили её вместе с ними поехать в Благовещенск на фабрично-заводское обучение. Дома – не возражали.

Меня поразило откровенное решение отчима в её тринадцать лет: хватит на шее сидеть. Это была фраза, уже знакомая по биографии Максима Горького. Но родной мамин отец Дмитрий исправно платил алименты – вот что было особенно некрасиво в ситуации, инициированной чужим человеком, который распорядился и участью падчерицы, и её деньгами по-своему.