Полная версия:

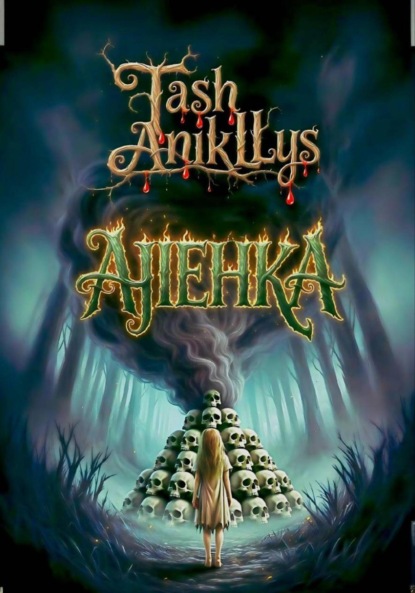

Алёнка

Впереди, перегородив дорогу, лежало огромное дерево, вывороченное с корнем, точно его вырвало из земли не ветром, а рукой. Корни торчали вверх, облепленные комьями чёрной земли, как пальцы, застывшие в последнем жесте отчаяния. Водитель и двое мужиков в поношенных телогрейках уже ковырялись у ствола и чертыхались сквозь зубы. Но их голоса не разгоняли тишину. Они лишь подчёркивали её, как царапины на гробовой крышке.

Леонид вышел. Ноги онемели, затекли от долгого сидения, от напряжения, от чего-то ещё – от ожидания, которое началось ещё в небе и не закончилось. Он сделал пару шагов по обочине, вдыхая воздух, густой, как болотный пар, и тогда увидел.

На старом, замшелом пеньке – останце дерева, что когда-то росло здесь, у дороги, кто-то оставил мёртвую сороку. Не бросил, а аккуратно положил. С жуткой, почти ритуальной тщательностью.

Птица лежала на брюшке, крылья расправлены, будто застывшая в последнем взмахе – но не в полёте к небу, а в падении, в котором нет спасения. Голова её была вывернута назад, под немыслимым углом, так, что клюв почти касался хвоста. А глазниц… не было. Только две чёрные дыры, гладкие, выклеванные до кости, словно кто-то или что-то вынул из неё взгляд, чтобы он не видел того, что не должен.

Вокруг пенька, идеальным кругом, без единого отклонения, находились волчьи экскременты. Не разбросаны случайно, а выложены, как древний знак. Старше церквей, старше дорог, старше самого страха. Оберег-предупреждение: лишние глаза – не смотреть, язык – не болтать, душа – не входить.

Писатель фыркнул. Коротко, резко, точно откашливаясь от дыма.

– Деревенское суеверие, – пробормотал он, хотя голос его не донёсся даже до собственных ушей.

Но в ту же секунду холодная мушка страха, маленькая, живая, с шестью лапками, пробежалась по позвоночнику, от копчика до самого основания черепа.

***

Старенький автобус остановился у развилки – там, где дорога раздвоилась, как язык змеи.

– Эй, мужик! Приехали. До Бездворья дальше пешком, – сказал водитель, кивая влево. В голосе его не было ни сочувствия, ни злобы, только усталость. – Три версты. Прямо. Пока не упрёшься в церковь. Ну, или в то, что от неё сейчас осталось.

Леонид слез. Дверь захлопнулась с глухим стуком. Автобус уехал, оставив за собой только пыль и тишину, которая сразу же сомкнулась вокруг, плотная, как вата в ушах.

Он поплёлся, раздражённо вздыхая, что путь до заветной деревни оказался таким выматывающим. Сначала Громов ещё держался дороги – укатанной, хоть и в ямах, с остатками гравия, с редкими следами колёс. Но чем дальше, тем меньше оставалось мира. Просёлочная дорога сначала сузилась, дальше расплылась в грязь, а потом и вовсе растворилась в траве и корнях, превратившись в тропинку – едва заметную, как шрам на коже, как след от пальца, проведённого по пыли на заброшенной иконе.

Лес сомкнулся плотнее. Деревья теперь не просто стояли, а нависали, ветви сплетались над головой, отсекая небо. А оно… Оно в свою очередь чернело, как будто время здесь шло иначе. По часам – ещё ранний вечер, солнце должно быть высоко, должно греть. Но здесь – сумерки. Густые, липкие и тягучие, как растаявшая карамель. Свет не угасал, а высасывался из воздуха, словно земля под ногами пила день, глоток за глотком.

И стало холодно, не по-осеннему сыро, а мертвенно. Холод, что не от погоды, а от присутствия. Тот, в котором дрожат не только пальцы, но и мысли. Воздух перестал быть пустым. Он казался насыщенным, как комната, где кто-то долго плакал, запершись и не выходя.

Леонид шёл, считая шаги, чтобы не думать. Но с каждым метром чувствовал: он не приближается к деревне, а она сама плывёт навстречу ему.

Спустя час, хотя ему чудилось, что прошло не меньше трёх – целая вечность, ибо время здесь не текло, а стояло, как вода в болоте, – писатель оказался на месте.

Бездворье встретило его не обычным вечерним молчанием. Молчание – это когда кто-то может заговорить, но не хочет. Здесь же была глухота. Абсолютная. Мертвенная. Как если бы сама земля лишилась слуха после того, как перестала слышать детский плач, женские молитвы, мужские клятвы.

Деревня не просто выглядела вымершей – она таковой и была, по сути. Ни души на улице. Ни собаки за избой. Не слышалось стука топора. Не было скрипа колодезного журавля. Ничего. Только ветер – но и тот не шелестел и не гудел, а полз, осторожно, как тень по стене. Да тянулись тонкие нити дымков из труб, как доказательство, что здесь всё-таки кто-то живёт.

Избы стояли криво, покосившись, как пьяные старики, что забыли, зачем встали с лавки. Окна – все до единого – были зашторены. Не занавешены, а наглухо укрыты. Ткань внутри не колыхалась. Не было щелей в занавесях. Не выглядывали любопытные глаза за стёклами. Дома находились спиной к дороге, плечом к лесу, словно отворачивались не от него, а от самого воздуха, от света, от времени – от всего, что напоминало о мире за пределами этого чахлого поселения.

Тишина была настолько гулкой, что в ушах звенело от давления. Как будто череп сжимали невидимые руки, пытаясь выдавить из него мысль, имя, даже дыхание.

Леонид шёл. Сначала быстро, потом медленнее, а после – словно по дну высохшего озера. Он искал дом краеведа, но ничто не помогало: ни табличек, ни номеров, ни следов на пыльной дороге. Даже трава у заборов росла одинаково – без изломов, без примет, без памяти. Он чувствовал себя не гостем, не чужаком, а последним человеком на земле. И даже эта мысль казалась слишком громкой для этого места.

И вдруг – в самом конце деревни, там, где улица упиралась в лес, как в глухую стену забвения, – он увидел нужную ему избу. Она была покосившаяся, с крышей, обросшей мхом, с крыльцом, что осело в землю, как колени уставшего сторожа. Но в одном окне горел свет. Тусклый, жёлтый, дрожащий, как последняя искра в пепле.

На кривой калитке, висевшей на одной ржавой петле, болтался почтовый ящик – чёрный от времени, с цифрами один и восемь, выведенными не краской, а ржавчиной, будто их выжгли не рукой, а самим воздухом. Единственный опознавательный знак во всём этом царстве забвения.

Леонид остановился и какое-то время вглядывался то в одно окно, то в другое, после чего стал медленно подходить ближе к калитке. Сердце билось не в груди, а где-то в горле. Казалось, что всё вокруг замерло и выжидало.

Он осторожно отворил калитку – не толкнул, а приподнял. Она выглядела такой хрупкой, что приложи он малейшее усилие – и та рассыпется в прах.

Вопреки ожиданиям калитка только протяжно скрипнула. Её ворчание вышло глубоким, хриплым, почти человеческим – как стон старика, которого разбудили слишком рано утром, или как последний вздох двери, что десятилетиями стояла запертой и уже забыла, как открываться. Звук повис в воздухе дольше, чем должен был, словно лес за спиной впитывал его, чтобы никто больше не услышал.

Писатель тихонько побрёл по двору. Трава под ногами не шелестела, а ломалась, сухая, как древний пергамент. Ни ветра, ни птиц, ни даже жужжания мухи у гнилого пня под окном. Только его шаги – и те ощущались чужими, точно кто-то другой шёл за ним след в след, повторяя каждый жест с опозданием в одно мгновение.

Ступени крыльца покосились, прогнили по краям, будто земля под ними отказывалась держать то, что не принадлежит этому миру. Он поднялся, медленно, с осторожностью человека, ступающего по краю могилы, и остановился перед дверью.

Она была обшарпанной от времени. Слой краски сошёл пятнами, обнажив серую, потемневшую древесину, изъеденную жуками. В щелях между досками поддувал ветер.

Он поднял руку. Пальцы дрожали не столько от холода и усталости, сколько от предвкушения, что за этой дверью не просто человек, а его надежда на интересное расследование. Здесь знание, которое откроет ему легенду, пугающую эту деревню. Ту самую, что не даёт спать Бездворью, хранящую в себе пересуды суеверных жителей про обезглавленные трупы и пирамиды черепов. А он вычислит правду и, возможно, сумеет найти настоящего преступника. А не мифическую «Каменную бабу».

Леонид усмехнулся и постучал по двери. Три раза. Не громко, но и не робко. Точно. Первый стук – как вопрос. Второй – как признание. Третий – как приговор, вынесенный убийце, что прячется за маской мнительных деревенских людей, которые даже не подозревают, что своими предрассудками скрывают чудовище от наказания.

Глава 3

«Не пролей крови на мать-сыру землю с попранием. Ибо рана её не затянется, а загноится. И взрастит она из гноя чад своих – безликих и голодных».

– Присказка стариков Бездворья.

Стук затих и первым, что почувствовал Леонид, это запах, острый и терпкий. Он вытекал из-под двери и Громову на мгновение показалось, что сейчас его вырвет этим болотным привкусом, смешанным с человеческим ужасом.

Дверь не открылась. Он занёс руку, чтобы снова постучать, но вдруг в щель под дверью метнулась тень – быстрая, рваная, будто отдернули ногу, наступив на лезвие. Затем наступила тишина, внимательная, точно за дверью замер не человек, а сама эта изба, прислушиваясь к непрошеному гостю шорохом брёвен и скрипом балок. И лишь потом, медленно, с сухим скрежетом заевшего запора, щель между косяком и дверью расширилась. И в ней, как в рамке, возникло лицо – бледное, испуганное, в глазах застыл вопрос: «Живой или мёртвый?»

– Вам чего? – голос был сиплым, обрывистым, словно его вырвали из горла вместе с куском плоти.

– Иван Червяков? – Леонид стоял прямо, но внутри всё сжималось.

Он почувствовал, как крошечная мышца под левым глазом начала мелко и неумолимо дёргаться, выбивая ритм его внутренней паники. Этот предательский тик был знаком – последствие той самой аварии, после которой он поклялся держать всё под контролем.

– Я писатель, Леонид Громов – Лео Взрыв. Может, читали? Или слышали. Хотел бы поговорить о…

– Нечего тут разговаривать. Одни сказки. Уезжайте.

Дверь, тяжёлая, обитая жестью, будто затворяющая не дом, а склеп, поползла закрываться – медленно, с той упрямой решимостью, с какой земля засыпает могилу.

И тогда писатель, не думая, не взвешивая, а действуя наобум, как человек, бросающий последнюю монету в колодец, вложил в свой голос всё, на что был способен: убедительность и понимание.

– Мне сказали, вы когда-то всё это изучали. Смеялись над этим. Как и я.

Дверь остановилась. Так, словно воздух между ними вдруг стал плотным, как ночь в глухом лесу. Леонид не отводил глаз от щели. Там, в полумраке прихожей, мелькнул глаз, уставший, испуганный, как у зверя, загнанного в угол, который знает: дверь – не спасение, а иллюзия.

– Что заставило вас перестать смеяться? – спросил он тихо, почти шёпотом, но слова его ударили в тишину, как камень в болотную гладь.

Показалось, что прошла вечность, прежде чем упала цепочка, с лязгом, резким и мёртвым, как звон цепи на шее у призрака. Дверь приоткрылась шире. Изнутри пахнуло затхлостью, пылью и старостью.

– Заходите, – сказал Червяков. – Только знайте: кто входит сюда со смехом, выходит без языка. А кто входит с вопросом…

Он замолчал, глядя на Леонида так, будто уже видел его череп в пирамиде на поляне.

Громов же ощутил, как по его спине, прямо под футболкой, прополз холодный пот. Фраза прозвучала не как метафора, а как констатация медицинского факта. «Без языка». Он сглотнул, внезапно осознав сухость во рту и хрупкость собственного горла.

– тот остаётся навсегда.

***

Внутри изба казалась не жилой комнатой, а лабиринтом, сотканным из досок, глины и слов, отказавшихся умереть. Книги здесь не стояли, а валились, как обломки рухнувшего храма знания: тома энциклопедий с вырванными страницами; сборники фольклора с полями, исписанными дрожащей рукой; библия с обложкой, обтянутой кожей, цветом похожей на человеческую.

Пальцы Леонида машинально потянулись к корешку одного из фолиантов, но он тут же отдёрнул руку, ощутив на коже липкую, холодную пыль, смешанную с чем-то, напоминающим плесень. Складывалось впечатление, что сама бумага разлагалась, выпуская наружу споры безумия.

Папки, набитые до прорыва, лежали горами, а из их щелей торчали вырезки с заголовками вроде «Случай в Бездворье: массовая истерия или нечто иное?» – статьи, написанные сначала с насмешкой, потом с тревогой, а в конце – с молчанием.

Пожелтевшие газеты шуршали даже без ветра. Годы на них повторялись, как заклинания: 1923, 1946, 1971, 1998. Каждый – с волной исчезновений и жутких находок, с новым слоем молчания, наложенным поверх старого.

Воздух был густым, насыщенным пылью и смыслом, который уже не нужен миру. В нём витал коктейль из тлена, что осел за десятилетия: сушеных трав, развешанных под потолком для аромата и того самого сладковато-тошнотворного запаха гниющей бумаги.

Посреди этого хаоса, на столе лежал ноутбук. Старый. Потрёпанный. С корпусом, покрытым царапинами и экраном, треснувшим по диагонали. Клавиши стёрты до прозрачности, особенно «Enter» и «Delete» Между ними забилась серая труха, похожая на пепел. Громову на мгновение показалось, что это не пыль, а остатки сожжённых слов и мыслей, которые Иван безуспешно пытался стереть.

Компьютер гудел тихо, с перебоями, и выглядел не как техника, а как артефакт, затерявшийся во времени. На экране, в полупрозрачном окне текстового редактора, мигал курсор, белый, одинокий, ждущий слова.

– Колонку пишу, – Червяков мотнул головой в сторону ноутбука, экран которого мерцал в полумраке, как болотный огонёк. – Сегодня свет есть, слава богу. А то третью ночь при свечах сидишь, и кажется, будто тени с потолка вот-вот сползут и начнут тебя за ноги щекотать.

Он был не сумасшедшим, а сломанным скептиком – самым опасным видом свидетеля. Бывший учитель истории, человек, веривший в даты, факты и логику, пока она не плюнула ему в лицо свою изнаночную, кошмарную сторону. Он собирал местные байки, как диковинные ракушки, чтобы посмеяться над ними за рюмкой. А теперь они прорастили в нём зубы и выедали изнутри.

Иван рассказывал, отпивая чай, о том, что здесь творится. Он не пытался запугать, шепча и закатывая глаза, а ровно, почти безразлично делал леденящий душу отчёт, как полковник, докладывающий о потерях в битве, проигранной ещё до её начала.

– Лесной маньяк – это для туристов и дураков, – его голос стал резким. – Как ярлык на чемодане, в котором везут чуму. Настоящее имя тому, что здесь творится – «Каменная Баба» и «Земляной Плач».

Краевед обвёл взглядом комнату, словно боялся, что сами стены подслушают.

– Представь, земля – не просто грязь под ногами. Она… живая. Не по-нашему, конечно. Но она всё чувствует. И если на ней проливают кровь – не в драке, а с жестокостью и попранием – и эту кровь не очистили, не замолили, не вернули ей, матери-сырой земле… она «заболевает». Как гниющая рана. Место становится гнойником на теле Мира.

Он умолк, прислушиваясь. Снаружи, в кромешной тьме, что-то упало с глухим стуком.

– И тогда, – Иван перевёл дыхание. В глазах вспыхнул отблеск того безумия, которое он так тщательно пытался подавить, – Тогда её дух, её… «боль»… начинает рожать. Не детей. Не духов. Она выплёскивает наружу свою тоску и ярость. Рождаются «призорки». Не путай с призраками. Они не из прошлого, а из самой плоти этого места. Они ползут из щелей между мирами, из-под корней проклятых деревьев, из болотной жижи. И у них одна задача – вернуть долг. Восстановить баланс. Ценой наших душ. Как прялка в твоём сне.

Дерево жалобно скрипнуло, когда Леонид поёрзал на стуле, пытаясь скрыть дрожь в руках. Услышанное шокировало, но рационалист в нём цеплялся за соломинку, стараясь казаться равнодушным.

– Откуда вы знаете про сон? – его голос прозвучал резко, почти как обвинение. – Я вам не рассказывал.

Иван отпил чаю, поставил кружку с тихим стуком. Его лицо ничего не выражало.

– Ты не первый, кто приезжает сюда с блокнотом, Громов. Журналист из «Глубинки» был. Умный парень. Энергичный такой. Смеялся над «деревенскими байками». Говорил, раскроет все наши секреты, – краевед мотнул головой в сторону тёмного окна. – Его нашли в лесу. Не обезглавленным. Сердце. Врачи сказали – инфаркт. Молодой, здоровый мужик.

Он помолчал.

– Потом и Петрович… Участковый, Сергей Петрович, тоже ко мне захаживал. Не пил, не подумай. Спрашивал про старые обычаи. Про обереги.

Леонид почувствовал, как его отвлекают от главного.

– При чём тут это? Я спросил про сон.

– А при том, – Иван посмотрел на него прямо, и в его глазах не было ничего, кроме усталой правды. – Когда ты вошёл, то был белее мела. И первое, что пробормотал, ещё на пороге, глядя на печку: «Прялка… Никогда не видел, чтобы из тумана пряли». Явно, про сон.

У Леонида похолодело внутри. Он этого не помнил, только тяжёлую дверь, скрип половиц и запах старого дерева. Неужели он действительно сказал это вслух? Мысленный вихрь в голове закрутился с такой силой, что его чуть не вырвало. Он сжал кулаки под столом, чувствуя, как ногти впиваются в ладони.

«Старый хитрый чёрт! Подслушал. Выследил у порога, как крыса в щели. Подобрал оброненное слово и теперь вертит им, как ножом между рёбер. «Прялка»… Чёрт возьми, мог ли я ляпнуть такое?»

Он лихорадочно пытался перемотать плёнку памяти: шаги по сухой траве, тёмный силуэт избы, дверь, открывающаяся в табачный и плесневый мрак. Лицо старика в проёме. Темнота. Провал. Ничего. Его память, отлаженный за годы расследований инструмент, дала сбой. А мужик-то, похоже, догадался об этой слабости и тыкал в неё пальцем.

«Водит меня за нос. Разводит на суеверия, как последнего деревенского дурака. Сидит тут, попивает чаёк и плетёт свою паутину. А я, Лео Взрыв, вскрывавший души маньяков, сижу и потею от страха перед сказками. Нет. Нет, чёрт подери!»

Громов почувствовал, как жаркая волна стыда и злости поднимается от желудка к горлу. Это была та самая ярость, которую он испытывал к себе после аварии – бессильная и разрушительная.

«Он заставил меня испугаться. Заставил моё сердце колотиться, как у зайца. И всё из-за одного украденного слова, которое я, возможно, и не говорил. В этом вся его сила? В умении подслушать и внушить? Прекрасный розыгрыш для психопата. И я чуть не купился, идиот!»

Он глубоко вдохнул, пытаясь вернуть себе контроль.

– Значит, вы полагаетесь на оброненные фразы и сны, Иван Михайлович? – его голос прозвучал жёстко, почти по-хамски. Он намеренно опускал Червякова до уровня шарлатана. – Солидная доказательная база для краеведа. Почти как у гадалки на вокзале.

Леонид ждал ответного выпада, гнева. Но Иван лишь устало потёр переносицу. В этом жесте была такая бесконечная утомлённость всем миром, что ярость писателя вдруг наткнулась на что-то твёрдое и холодное внутри него.

– Доказательства, – тихо повторил краевед, глядя на свои узловатые пальцы. – Они тут не в записных книжках, писатель. Они в земле. Они в тех, кого уже нет. А ты… ты сам только что стал доказательством. Для самого себя. И от этой правды тебе теперь никуда не деться.

– Бред, – выдавил Громов, но голос уже дрогнул. – Я не верю ни единому слову.

– Как знаешь, – Иван пожал плечами, вроде это было неважно. – Но раз уж ты заговорил про сны… Да, они тут у многих бывают. Перед тем как… ну, ты понял. У того журналиста – про женщину с волосами, как мочалка. У участкового – будто по его дому что-то шуршащее ползает. У Степана, охотника, – про болото и пожар.

Он прищурился.

– Но прялка… Прялка – это что-то новое. И мне, честно говоря, от этого не по себе. Потому, что старик Ефим, скорняк, как-то бормотал, что «она» не просто злится, а ткёт новую судьбу для этой деревни. Из наших костей и душ.

В сенях снова что-то упало. На этот раз звук был отчётливым – сухой, короткий щелчок, и свет резко погас. Настала густая темень, впитавшая в себя даже очертания окон. Леонид вздрогнул, беспомощно уставившись в черноту, которая навалилась на него физической тяжестью.

Зрачки его беспомощно и судорожно расширялись, пытаясь поймать хотя бы намёк на свет, но тьма была совершенной, вязкой, как дёготь. В ушах зазвенела нарастающая тишина, в которой затаилось что-то чужое.

– Чёрт! – вырвалось у него.

Послышалось шарканье, мягкий удар о что-то деревянное, тихое ворчание краеведа. Потом – сухой щелчок кресала, и в углу, у печки, родилась маленькая, дрожащая капля огня. Она осветила руку старика, подносящую фитиль к коптилке. Пламя схватилось, выросло, и комната вернулась – но уже другой. Не освещённая яркой лампочкой, а погружённая в тающий, неверный полумрак, где тени колыхались и жили своей жизнью.

– Ничего не поделаешь, – голос Ивана был спокоен, как вода в стоячем болоте. Он поправил стекло лампы, и свет стабилизировался, отбрасывая на стены гигантские, пляшущие силуэты. – У нас это часто. То ли ветер, то ли… Да кто их знает, эти причины. Привыкли мы.

Он поставил лампу на стол между ними. Жёлтый свет лизал его лицо, делая морщины глубже и превращая пожилого мужчину в старика.

– Часто? – переспросил Леонид.

– Как по расписанию, – Червяков сел, его тень на стене повторила движение, как привязанный великан. – Особенно когда чужие приезжают. Особенно когда кто-то начинает задавать лишние вопросы.

Он посмотрел на Громова поверх пламени.

– Словно сама сеть не выдерживает. Или кто-то… щёлкает выключателем.

Леонид почувствовал, как по коже бегут мурашки. Он посмотрел на чёрный экран своего телефона, нажал на кнопку разблокировки и понял, что сети нет. Ни единой полоски. Полная изоляция.

– Надолго? – спросил он, пытаясь вернуть разговору практичный тон.

Иван пожал плечами. Его тень на стене размахнулась крыльями.

– Кто знает. На час. На ночь. До следующего полнолуния, – он потянулся к заварочному чайнику. – Чай ещё тёплый. В темноте пить – всё равно что. Главное – свет есть.

И в этой простой фразе – «главное, свет есть» – прозвучала целая проповедь о жизни в Бездворье. Этот керосиновый огонёк был не просто источником света, а крепостной стеной. Маленьким, хрупким островком в океане немой, голодной темноты, что притаилась за стенами и смотрела на них теперь через запотевшие стекла сотнями невидимых глаз.

Леонид сидел, как парализованный. Он больше не был уверен ни в чём: ни в том, говорил ли что-то наяву; ни в том, что Иван – сумасшедший. Единственное, что сейчас являлось правдой – это леденящий страх, который медленно заползал в него из щелей этой проклятой избы, словно тот самый шуршащий туман из сна. Он приехал за фактами, а попал в паутину, где даже его собственные мысли и слова ополчились против него.

Он поставил недопитый чай с резким стуком. Звук вышел неожиданно громким в затихшей избе.

– Этот Ефим, – начал он, отчеканивая слова. – Расскажите. Кто он?

Иван, стоя у печи, не обернулся. Спина его в потёртой телогрейке напоминала корягу.

– Скорняк, – коротко бросил он. – Лучший в округе когда-то. Шубы шил, что в стужу хоть в чистом поле ночуй. Теперь шьёт только для себя да для воронья, поди.

– А где он живёт?

– На выселках. За последним покосившимся забором, где тропа в лес теряется. Дом серый, как пепел. Не спутаешь.

– Пойду к нему завтра, – твёрдо заявил Громов, чувствуя прилив решимости. Может, он настоящий свидетель, не замутнённый фольклорными бреднями?

Краевед наконец повернулся. Его лицо было невозмутимо, но в глазах плескалась усталая тревога.

– Не советовал бы. Старик он нелюдимый. С людьми давно дела не имеет. Слово за десять лет не вымолвил, кажется. И характер… того, – он круговым движением пальца у виска обозначил неопределённое безумие. – Может и дубинкой встретить. Считает, что все мы – тени, а он один настоящий.

– Мне надо с ним поговорить, – упёрся Леонид. – Не верю я в ваши легенды. Убийца – человек, а не мифическое Зло. И этот ваш Ефим может что-то знать.

– Тебе надо выжить, – поправил его Червяков, нарочно пропуская предположения о настоящем преступнике. Он помолчал, глядя в окно. – Совсем стемнело. До выселков – добрый час ходу по темноте. А в нашем лесу ночью… не погуляешь. Да и автобус назад только через два дня. Где ж ночевать-то думаешь?

Он перевёл взгляд на Громова, оценивающе, как смотрят на вещь, которую предстоит нести.

– Оставайся тут. На печке место есть. И недели на две, если что, хватит, – краевед сказал это просто, как о деле решённом, но в его голосе был металлический привкус приговора. – Утром, если не передумаешь, скажешь. Провожу до развилки. А там… сам.

Леонид стоял, ощущая, как кольцо возможностей сжимается вокруг него. Бежать было некуда. Оставаться – значило играть в чужую игру с неясными правилами. Но где-то в глубине, под слоем цинизма, шевельнулся старый репортёрский инстинкт. Самый верный способ найти змею – начать переворачивать камни.

– Остаюсь, – коротко кивнул он.

– Так и знал, – безразлично бросил Иван и потушил керосиновую лампу, погружая комнату в кромешную тьму, пахнущую пылью и давними страхами.