Полная версия:

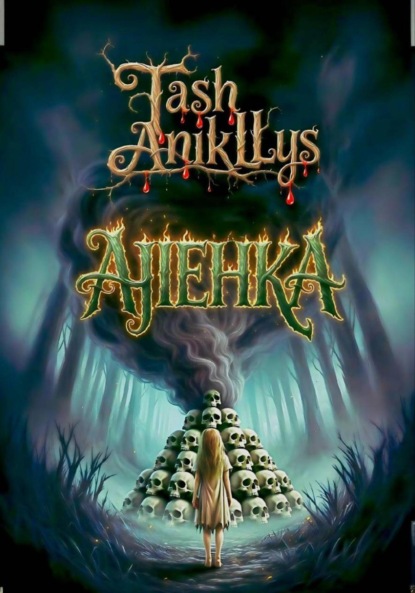

Алёнка

«Так! Социальный контекст. Глухая деревня, где дорога кончается, а лес начинает думать за людей».

Он вёл неспешное мысленное упорядочивание деталей, выцепленных из прочитанного, сверяя каждую улику с каталогом опытного в расследованиях человека. Пьяный участковый – теперь мёртвый, потому что даже он, находясь, в хмельном тумане, похоже, что-то увидел. И стена молчания, толстая, как бревенчатое перекрытие избы, пропитанное дымом и страхом.

«Мда… Идеальный инкубатор для преступления. Нет свидетелей. Нет доверия к властям. Нет желания знать, – задумался писатель. – Только пепел, черепа и легенда, которая, бьюсь об заклад, и не легенда вовсе!»

Леонид откинулся в кресле. Он был невероятно доволен своим высоким интеллектом. За пару часов сумел разобраться. Построил схему. Нашёл мотив. Определил тип преступника. Осталось самую малость – вычислить душегуба, работающего под прикрытием проклятия. Он выдавил из себя язвительный смешок.

Лео Взрыв уже чётко видел заголовок своей новой книги: «Тень Древнего Зла».

Ирония, конечно. Потому, что он твёрдо был уверен: настоящее зло – совсем не древнее, а человеческое. Он-то уж точно знает. И оно всегда прячется за чужими именами.

Но в глубине души, там, где даже его логика покидала свои владения, что-то шептало: «А если ты ошибаешься?»

И в его сознании – холодном, ясном, безжалостно отточенном, как лезвие острого скальпеля, которым он всегда вскрывал мерзкие души маньяков, – сложилась гипотеза. Чёткая. Логичная. Непоколебимая, как камень на дне болота.

Он никогда не видел и не верил в призраков. Не слышал загадочного шёпота ветра из ниоткуда. Категорически отвергал сказания и про «Каменную Бабу», и про кикимор, и про лешего. Не воспринимал сколько-нибудь серьёзно молву про древнюю тьму, что, по слухам, въелась в землю «Выгорь-поляны» на окраине Бездворья, как ржавчина в железо.

Он чётко видел человека или людей. Расчётливых, действующих без спешки и суеты… очень мёртвых внутри. Тех, кто десятилетиями вёл свою ужасную игру в справедливость. С жизнью и смертью. Кто знал: чтобы убивать безнаказанно, нужно стать тенью. Кто использовал страх деревни как ширму, за которой можно резать горло, пока жители шепчутся о духах.

И этот некто не просто лишал жизни, он создавал миф. Не для себя. Для них. Для местных. Для Бездворья. Он вплетал убийства в ткань легенд, как паук – яд в паутину, чтобы жертва не кричала, а молилась, прежде чем умереть.

И Громов решил – нет, поклялся – разложить этот миф по частям. Разобрать, как ручку на столе: холодными пальцами, без дрожи, без сожаления. До винтика. До последней пружинки. До той самой детали, что держит конструкцию целой. Ибо стоит только тронуть её, как всё рассыпется в прах.

Он представил, как его новая книга ляжет на полки – не как сенсация, а как вскрытие волдыря правды. Нарыва истины. Как доказательство: настоящий монстр может быть только человеком.

Леонид подошёл к панорамному окну. Москва раскинулась снизу – не город, а огненная россыпь, как раскиданное золото на чёрном бархате, мерцающая, пульсирующая, дышащая. Но он не видел иллюминации города. Не слышал гула. Не чувствовал жизни, что кипела внизу: в улицах, в квартирах, в сердцах.

Для него это был не пейзаж, а схема. Логическая цепь, выгравированная не чернилами, а кровью и страхом. Выжженная поляна – не просто пустое место, а нулевая точка, откуда всё пошло.

Исчезнувшие головы – не трофеи, а знаки, выставленные на обозрение. Полированные черепа – не мистика, а доказательство: кто-то потратил время. Кто-то озаботился. Свидетель с покалеченной психикой – не безумец, а ключ, выброшенный в грязь, но всё ещё способный открыть замок в нужной двери.

«Сломанных людей легче всего разговорить», – подумал он.

И в голосе его мыслей прозвучала ледяная нота, та, что не режет, а вмораживает – равнодушный тон хирурга, который видит уже не пациента, а только болезнь. И её нужно вырезать, даже если для этого придётся вырвать сердце.

«Их боль – лучший ключ», – продолжил писатель.

Он всматривался не в город, а сквозь него, в ту глухую чащу, где земля помнит имя несчастной жертвы. Каждую её слезу.

«Надо разыскать охотника. Расковыряю его рану, прям до гноя, до кости. И всё выйдет наружу. Вся их грязная, животная правда. Вся ложь, спрятанная за легендами. Весь страх, замаскированный под веру».

Он снова усмехнулся. Холодно. Точно. Как человек, который верит, что всё можно объяснить, если только не бояться смотреть.

Но в тот миг, когда он произнёс про себя «животная правда», в отражении окна за его плечом тень дрогнула. Чужая. Та, что не нуждается в объяснениях. Потому, что она – не ложь. Она – память. И она уже ждала его в Бездворье.

Лео Взрыв вернулся к столу, как возвращаются к алтарю, зная, что жертвоприношение уже назначено. Его шаги не скрипели по паркету, а отсчитывали время, как часы в пустом доме, где никто не живёт, но что-то всё ещё дышит в стенах.

Он сел. Пальцы легли на клавиатуру – не как у писателя, а как у палача, проверяющего остроту лезвия. И он быстро напечатал Зое письмо, ударяя по клавишам с той же безжалостной точностью, с какой его воображаемый скальпель препарировал бы труп. Не для того, чтобы отыскать в нём жизнь, а чтобы доказать, что она уже окончилась.

«Еду в Бездворье. Нашёл отличный сюжет. Название – “Тень Древнего Зла”. Можешь не сомневаться, как всегда, докопаюсь до правды. И поверь, это будет оглушительный взрыв бомбы!»

Слова улеглись на экране, как шрам, оставшийся от былой жизни. Он не добавил «спасибо за ворох зацепок». И ни слова не упомянул о жене – ни прямо, ни косвенно. Потому, что в этом сообщении не было места чувствам. Только миссия. Только убеждённость. Только вера – не в Бога, а в силу разума, способного вырвать правду из пасти тьмы, даже если та крепко кусается.

Ответ последовал почти мгновенно, как будто Зоя ждала. Словно она чувствовала, что этот момент настанет. И знала: однажды он снова отправится туда, где боль не объясняют, а закапывают.

«Удачи! И не думала сомневаться в тебе. Даже не надейся! Потом всё расскажешь. В красках!»

Восклицательные знаки – слишком яркие, слишком живые для этого лофта, где время споткнулось и замерло. Он прочёл сообщение и на миг ощутил тепло. Не надежду. Не любовь. Просто нить, протянутую через годы, через смерть, через лёд, которым он обложил своё сердце. Но тотчас же отогнал это чувство. Ибо удачи не бывает в местах, где черепа смотрят на дома. Там возможен только долг. И он уже направлялся выполнять его.

А внизу, в глубине ноутбука, где уже погас экран, что-то снова шевельнулось – не в тексте, не в письме, а между строками, где живёт то, что не поддаётся вскрытию разумом.

Леонид горько, по-волчьи, усмехнулся в тишину стерильного лофта. Звериным оскалом. Потому, что смех предполагает лёгкость, а у него её не водилось с того ноября, когда дождь на трассе превратился в зеркало.

Слова Зои были как эхо из прошлой жизни, где его Анечка варила ему кофе, а Сонечка рисовала на полях его черновиков солнца с улыбками. Где вера была не в логику, а в человека. Сейчас сомневался только он сам. Но не в успехе. О, нет. Успех – это формула, это продажи, рецензии, обложки в витринах. Это то, что можно взвесить, как труп на весах в морге.

Он задавался вопросом о том, что не укладывалось в схему. Если за всем этим – просто человек, месть, банальный страх… то почему его кожа покрылась мурашками, когда он представил пирамиду? Почему, читая про охотника, он на миг увидел не своё лицо в отражении чёрного экрана?

Писатель спешно отогнал эту мысль, как козла от капусты. Но она осталась. Висела в воздухе кабинета, как запах болота в закрытой комнате.

Он знал: это не сомнение в деле, а страх перед правдой, которая может оказаться старше логики, глубже вины, и страшнее любой книги, что он когда-либо напишет.

Задумавшись на секунду, так, как размышляет хирург перед разрезом: быстро, точно, без лишних эмоций, он наклонился к клавиатуре и настрочил ещё пару строк Зое – коротко, резко, как выстрел из пистолета, который не предупреждает:

«Поскреби по своим каналам. Мне нужны любые контакты Ивана Червякова. Краевед в Бездворье. По совместительству – журналист-любитель “Глубинки”. Очень нужен».

И снова усмехнулся. Потому, что знал: Зоя не спросит «зачем». Она поймёт. Всегда понимала – даже тогда, когда он молчал первые несколько лет. Она была последней, кто ещё помнил его «до».

***Зоя ответила только утром следующего дня. Словно ночь между ними была не пустотой, а пропастью, которую нужно переплыть в темноте, не подозревая, что ждёт на том берегу.

«Иван Михайлович Червяков. Ни телефона, ни электронной почты не нашла. Но есть адрес: N-ская область, деревня Бездворье, дом восемнадцать. Будешь должен».

Леонид расстроенно прочёл строку дважды. Потом – третий раз. И вдруг решил: это не просто контакт. Приглашение. Значит, пора расследовать это дело.

Он заказал себе билет и собрал портфель с методичной аккуратностью палача, готовящего инструменты для работы, которую нельзя назвать убийством – только открытием истины. Убрал диктофон – холодный и чёрный, как совесть убийцы. Положил ноутбук с зарядным устройством и блокнот, его неотъемлемую часть.

Он погасил свет. Один выключатель. Второй. Третий. И комната потонула во мраке. Только отсветы города пробивались сквозь стекло: жёлтые, красные, синие – как глаза зверей за забором цивилизации.

И тут резко возникло странное ощущение. Глубокое, первобытное, что живёт в позвоночнике, а не в мозге. Словно что-то мокрое и шершавое, очень большое и неторопливое, провело по внешней стороне стекла – не царапая, а скользя как язык, что знает вкус страха и жаждет его снова.

Тихое, влажное шуршание. Медленное. Уверенное. Как будто оно давно уже здесь, просто ждало, когда он погасит свет.

Писатель замер. Не телом – оно и так было льдом. А дыханием. Ибо в этот миг даже воздух в лёгких казался предателем.

Разум его тут же нашёл логичное объяснение, как автомат выдаёт билет: «Переутомление. Игра света. Слуховая галлюцинация на фоне стресса. Недосып. Кофеин. Многолетнее одиночество. Всё это – просто в голове».

Он стоял в темноте и снова жалел, что выжил, как и после аварии.

«Настоящие монстры не скребутся в дверь», – сурово прошептал он в темноту, внутрь себя. Туда, где жили призраки: жены, чьи духи до сих пор витали в воздухе, если он закрывал глаза слишком долго; дочери, чей предсмертный крик он вырезал из памяти, как гангрену. Но её глаза всё ещё смотрели на него из зеркал, из теней за шторами, из тишины между ударами сердца.

Он не смел рассматривать их радостные лица на фотографиях – из страха, что, увидев улыбки, больше не сможет дышать. Но они продолжали жить в нём. Не как воспоминания. А как незаживающая рана, что сочится болью при каждом вздохе, при каждом слове, при каждой попытке убедить себя, что мир – это только арифметика греха.

«Они носят человеческие лица, – продолжил он, и в голосе звучала не уверенность, а отчаяние, замаскированное под цинизм. – А бестелесных чудовищ не бывает».

Громов лёг в холодную постель – в каменную плиту, на которой покоился не человек, а тень, высушенная горем и логикой. И повернулся спиной к окну, где за стеклом висел ночной город – огромный, безразличный, полный своих, человеческих, преступлений: воровства, измен, убийств из ревности. Всех тех мелких зол, что он так хорошо умел разбирать по косточкам.

Но в эту ночь город молчал.

«Не бывает», – повторил он про себя. Это было, как заклинание, нашёптанное на языке, что он сам когда-то отверг. Которым он заколачивал последний гвоздь в крышку своего собственного гроба – скепсиса, где похоронил не только веру, но и надежду на прощение. Себя. Собой.

Глава 2

«Земля не забывает. Она жует свою обиду тысячелетиями, а потом сплевывает кости». — Из заметок Ивана Червякова.

Самолёт казался не просто стальным гробом, а железной утробой, вырванной из чрева земли и брошенной в пустоту, где время не течёт, а медленно умирает, как рана под повязкой. Он нёсся сквозь часы, которые давно перестали отсчитывать минуты и начали жевать их.

Леонид Громов сидел, зажатый между двумя полюсами человеческого существования. Слева – спящий толстяк, чьё дыхание пахло перегаром и забвением. Тело его пульсировало, как мешок с тухлым тестом, набитый снами о бургерах и налоговых вычетах. Справа – младенец, чей плач сводил с ума. Его слёзы падали на подлокотник, как капли дождя с крыши старого дома – без цели, но с предчувствием.

И в этой тесноте, где воздух пах пластиком, потом и ложным обещанием безопасности, Леонид чувствовал, как его реальность начинает раскисать, как старая газета под дождём.

Под монотонный гул турбин – этот вечный псалом машин, поющий заупокойную службу не по мёртвым, а по всему, что когда-то было живым и здравым, – его настиг сон.

Он провалился в чёрную дыру забытья. Тьма разверзлась, как болотная трясина под ногами, и потянула вниз. И в этом падении ему почудилось: где-то внизу кто-то шепчет имя «Леонид». Его собственным голосом, но с детской хрипотцой и горьким привкусом обещания, которое он никогда не давал… но уже нарушил.

Не сон – явь. Болото. Оно лежало перед ним, как живая рана земли – чёрная, выстуженная веками и пропитанная гнилью забвения. Его поверхность не отражала, а поглощала. Небо над головой, бледное и безликое, тонуло в этой глади целиком, без брызг, без сопротивления. Создавалось ощущение, что сам он стоит не на берегу, а на краю провала, где реальность истончилась до паутины, и за ней – только падение. Бесконечное, беззвучное, в ничто, которое уже давно проглотило все имена, все лица, все молитвы.

Тишина казалась субстанцией. Густая, вязкая, как смола, вытекающая из древнего соснового ствола, она обволакивала уши, вдавливалась в барабанные перепонки пальцами мертвеца, проверяющими, жив ли ещё слух. В ней не было даже шелеста камыша, даже жужжания комара – само время здесь задохнулось и застыло в предсмертном хрипе. Но он слышал, как под коркой ила, под слоем мёртвых листьев и сгнивших корней, что-то шевелится. Медленно. Намеренно. С памятью.

Это болото знало его имя и откуда он пришёл. И ждало. Как место, которое помнит каждую каплю крови, пролитую на его берегу. Как земля, которая не прощает, но и не забывает. Как могила, которая ещё не закончила хоронить.

И посреди – девочка. Она сидела на островке из переплетённых корней и мха, выросшем прямо из памяти болота. Будто сама земля родила её в ответ на чей-то плач или проклятие. Спиной к Леониду. Её волосы – длинные, спутанные, цвета тёмного льна, того, что растёт на краю погостов и вьётся вокруг старых крестов. Они спадали на плечи, как пелена, как саван, как корни, что тянутся вниз.

В руках – прялка, изогнутый ствол молодой ольхи, ещё сочащийся соком, ещё помнящий вкус дождя и шёпот ветра в кроне. Кора на ней шевелилась – едва заметно, как кожа спящего зверя.

До Громова стали доноситься её напевы:

«Не смотри, что оборвана нить.

Хватит ей и кусочка для дела,

Чтобы память о правде хранить,

Чтобы ложь тобой не завладела.

Нить тонка.

Тишина – моя пряжа.

Ночь – рука

Тьмою небо замажет.

Слово – ложь.

Не спеши ему верить.

Иль найдёшь,

Что страшатся и звери.

Я кручу своё веретено

И сучу тишину в нить тугую.

Вызнать правду тебе суждено

Или сгинуть… в землицу сырую».

Девочка и правда пряла. Не шерсть, не лён, не нити судьбы, а серый, болотный туман. Тот, что выползает по утрам из трясин. Её пальцы – тонкие, почти прозрачные, с синеватыми жилками, как у утопленницы – ловко хватали эту влажную дымку, скручивали её в жгут, в нить, в обещание. Но нить не держалась. Она рассыпалась, ускользала сквозь пальцы, как память, как покаяние, как последнее слово, которое так и не было сказано.

И всё же она продолжала. Снова и снова. Бесконечно. В этих бессильных, упорных, безнадёжных действиях заключался весь её смысл. Леонид завороженно наблюдал за её невероятными жестами: прясть то, что нельзя скрутить в нить; строить то, что не поддаётся логике; возвращать то, что невозможно получить обратно.

Он стоял, не дыша. Потому, что девочка казалась вовсе не ребёнком, а загадочной попыткой мира заговорить. А может, даже того, что осталось после того, как мир отвернулся.

И в этот миг болото за её спиной вздохнуло – глубоко, прямо со дна. А туман, ускользнувший из детских пальцев, не рассеялся, а повис в воздухе, как вопрос. Как его собственное имя, произнесённое шёпотом, которого он не слышал, но почувствовал в костях.

– Что ты прядёшь? – придя в себя, спросил Громов.

Голос его умер в горле ещё до того, как коснулся языка. Слова обратились в пепел на губах, и всё, что осталось от вопроса, – это вибрация в костях, слабый звон в пустой черепной коробке.

И тогда прямо в самой сердцевине мозга писателя, где память сплетается с болью и где страх уже не чувство, а орган, – родился её голос, тихий, без возраста, без лица. Как шелест камыша под луной, когда царицы ночи нет на небе. Как скрип гнилой доски над могилой, которую никто не навещает. Как дыхание того, кто давно перестал дышать, но всё ещё помнит, как это делается.

– Пряду тишину. Она рвётся. Скоро все услышат.

Он пошевелил губами, но не знал, спросил вслух или только подумал:

– Услышат что?

Девочка замерла. Но не плотью – телом она и так была неподвижна, как камень, как тень, приросшая к земле. Само время застыло вокруг неё. Даже болотный туман перестал ползти, а вода – дышать.

Она склонила голову – совсем чуть-чуть, точно прислушивалась не к нему и не к лесу, а к тому, что живёт в самом сердце безмолвия. К пульсу забвения.

Не поворачиваясь к писателю, не шевеля губами и даже не дыша, она ответила:

– Ветер. Он идёт за тобой. Он хочет твоих слов.

Сновидение начало неспешно рассеиваться, но перед тем, как странный сон отпустил его, взгляд Леонида, мутный от ужаса и пота, скользнул по прялке. Он прилип, как муха к варенью, как душа к месту, где её предали.

И там, у основания, где древесина срасталась с корнем, были вырезаны узлы. Причудливые перевязи, сложные, переплетённые, как змеиные кольца, как корни, что вгрызаются в землю не ради жизни, а ради памяти, чтобы удержать то, что иначе ускользнёт в небытие. Каждый завиток – не линия, а слово. Каждое переплетение – не узор, а имя.

Он не мог прочитать их, но почувствовал, что они скрывали в себе нечто важное. Пальцы сами тянулись к прялке, точно знали, что там, под корой, под смолой, под годами молчания, спрятана история, вырезанная не ножом, а слезами, не рукой, а отчаянием.

Громову показалось, что узлы ждут, когда он распутает их.

Он вздрогнул и проснулся, когда шасси с глухим, почти похоронным стуком коснулись бетона. Не приземлились, а упали, как тела, сброшенные с порога в безлунную ночь.

За окном плыли огни чужого города – жёлтые, красные, белые, мерцающие, как глаза в темноте, что следят, но не могут сфокусироваться на своей цели, или видят её слишком хорошо. Они скользили мимо, не прикасаясь, не спасая, просто созерцали, как наблюдают камни на погосте: без гнева, без жалости, с той древней, каменной уверенностью – всё, что уходит в землю, рано или поздно возвращается.

А во рту у писателя остался привкус болотной тины. Густой, сладковато-гнилостный, с примесью железа – то ли крови, то ли ржавчины с цепей, что когда-то держали бревно на поверхности, пока оно не ушло под воду. Он не ел и не пил – и всё же вкус этот сидел глубоко, за зубами, в корне языка, в глотке, словно что-то ползло изнутри, из самых лёгких, и не собиралось уходить.

Леонид провёл языком по губам – и почувствовал ил, как будто болото не осталось там, в странном сновидении, а приросло к нему, как тень к пяткам, как узел к прялке.

Самолёт катился по взлётно-посадочной полосе, замедляясь. Металл скрипел в стыках, колёса гудели по бетону, с дрожью, как уставшие кости, что несли на себе слишком много веса, слишком много чужих жизней. Воздух за иллюминатором был мокрый, серый, пропахший керосином и чем-то ещё.

После прилёта он стоял у выхода из терминала, как человек, вырванный из сна в самый страшный момент и брошенный в чужой день без паспорта и языка. Город шумел вокруг – такси гудели, люди тащили чемоданы, голоса сливались в один нервный гул, – но он не слышал. Он всё ещё чувствовал под ногами не асфальт, а ил, всё ещё слышал не объявления, а тихий скрип прялки, всё ещё нёс во рту привкус болота, который не смывался ни кофе, ни временем.

Он метался между автобусными стойками, расписаниями, картами на экранах – цифры плясали, названия деревень сливались в одно мокрое пятно: Берёзовка, Радищево, Каменка… Но Бездворье не значилось нигде. Ни на железных таблоидах, ни в базах, ни в устах водителей, которых он останавливал, сбиваясь в речи и путая слова.

Неожиданно, как бывает только в тех местах, где земля помнит больше, чем люди, к нему подошла женщина. Вернее, возникла из самой сырости и сквозняков терминала. Пожилая. Спина сгорблена, как будто она несла на ней не годы, а что-то тяжёлое и невидимое. Пальцы её, скрученные на костяной трости, были длинны и узловаты, подобно корням старого дерева.

Но самое жуткое – глаза. Они казались не просто светлыми, а молочно-мутными, как у слепой, но взгляд их был настолько цепким и немигающим, что Леониду почудилось – она видит не его, а тень, плетущуюся за ним по пятам, или тот шлейф городского смога и горя, что он привёз с собой. Они устремились прямо в душу. Видели его тревогу и знали откуда он пришёл. Может, даже понимали, зачем.

– Ты к нам? – спросила она, не называя имени деревни. Просто «к нам», словно Бездворье – не точка на карте, а состояние души, в которое можно попасть только по зову.

Голос её был похож на скрип старого дерева по камню – сухой, безжизненный, лишённый всяких интонаций.

Громов хотел спросить: «Откуда вы знаете, куда я еду?» Но промолчал. Потому, что в её голосе не было любопытства – лишь усталость. Он удивлённо кивнул, не в силах выдержать взгляда старухи. Она тоже мотнула головой в ответ.

– Автобус… редко ходит. Раз в два дня. До Бездворья нелегко добраться. А сегодня – везёт. Через сорок минут будет. У старой автостанции, за рынком. Там, где сосна с обгоревшей макушкой.

Она говорила медленно, будто каждое слово давалось с усилием. А потом повернула голову в сторону выхода.

– А где здесь рынок?

– Спросишь – не ответят. Посмотришь – найдёшь.

Писатель недоумённо вытаращился, намереваясь уточнить, но сочтя, что женщина может быть обычной сумасшедшей, решил не углубляться в эту странную беседу.

– Спасибо, – сказал он.

Женщина не улыбнулась. Она просто разжала пальцы, и трость с глухим стуком упёрлась в асфальт.

– Не мне спасибо. Мне-то дела нет. А тебе… – её мутный взгляд скользнул по его лицу, – тебе ехать. Пока колеса крутятся. Пока ещё пускают.

Старуха развернулась и ушла, не затопив шагов. Растворилась в толпе так же внезапно, как и появилась.

Леонид огляделся по сторонам, пожал плечами и отправился в сторону рынка. Туда, куда указала странная женщина. Нашёл сосну. Отыскал и автобус – старый, ржавый, с треснувшим лобовым стеклом, точно его пытались остановить. И только когда сел на сиденье, почувствовал облегчение и волнение одновременно.

Дорога тянулась за окном, стремительно худевшая, будто её что-то съедало – голод земли, которая помнила каждую подошву, колесо, бег. Она сужалась, сжималась всё сильнее, пока не превратилась в грязную колею, едва шире плеч, вьющуюся меж стен из чахлого леса.

Деревья по краям росли совсем близко, словно хотели сомкнуться. Они стояли тесным, молчаливым строем – не сосны, не ели, не берёзы, а стражи в бессрочном карауле. Они даже не шелохнулись, когда автобус проехал мимо с хриплым рычанием умирающего мотора. Не шептались ветвями. Не скрипели корой. Просто смотрели. Их стволы – серые, покрытые мхом, были прямы, как виселицы. Их ветви, обломанные, искривлённые, тянулись не к солнцу, которого здесь, кажется, не было никогда, а к земле.

Небо, вопреки логике и прогнозу погоды – а может, и вопреки самой природе порядка, – затянулось свинцовой пеленой, плотной, без единого просвета. Ни туч, ни дождя – только давление, тяжесть, будто небо не нависало, а лежало на лесе, на дороге, на самом Леониде, прижимая к земле всё, что ещё пыталось дышать.

Воздух стал холодным и острым, как лезвие, вынутое из ножен молчания. Он резал горло при вдохе, обжигал лёгкие не жаром, а пустотой, точно в нём не было кислорода, а только пепел, только память, только то, что осталось после крика, когда кричать уже некому.

Вдруг автобус резко остановился, врезался в безмолвие, как кулак в гнилую доску, и швырнул Громова вперёд, грудью в спинку впереди стоящего сиденья. В ушах зазвенело от внезапной тишины, которая хлынула сквозь распахнутую дверь, как вода в трюм.