Полная версия:

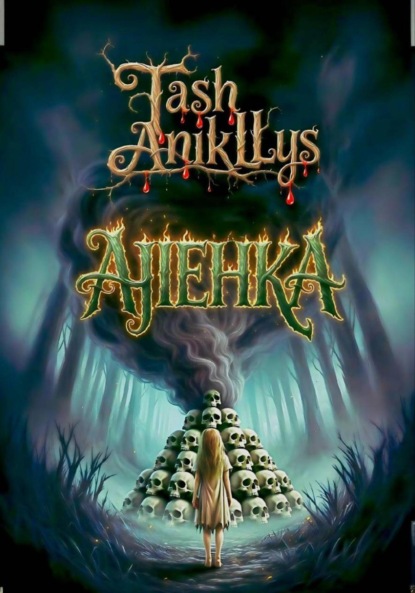

Алёнка

Tash Anikllys

Алёнка

«Не в болотах таится зло, но в сердцах человеческих, что ожесточились и отвергли милосердие».

– Из дневника отца Арсения.

От автора

Читатель!

Оставь надежду, всяк сюда входящий… на яркий адреналин. Не ищи здесь детективных загадок, что щёлкаются, как замок. Не жди, что любовь, как факел, осветит эту тьму.

Эта книга – про иное. Она – про холодок у запястья, когда кожа касается обугленного дерева. Про тяжесть вины, что оседает в глотке медным привкусом. Про тишину, что гуще любого крика. Это не привычный триллер или детектив с погоней, перестрелками и спасительной любовью..

Вместо них – тихий шаг в трясину памяти, шёпот из-под половиц и попытка построить дом из правды… там, где от него остался лишь пепел. Это – раскопки на братской могиле души.

Входи с миром. Или не входи вовсе.

Дисклеймер

Предупреждение для читателя. Данное художественное произведение содержит сцены и темы, которые могут быть тяжелы для восприятия некоторой аудиторией, включая: – Явные описания употребления алкоголя и табакокурения. – Сцены насилия, жестокости и убийств. – Обсуждение и описание самоубийства, а также суицидальных мыслей. – Тему детоубийства.

Книга предназначена для зрелой аудитории. Если перечисленные темы могут нанести вам психологическую травму, рекомендую воздержаться от чтения.

Автор порицает все перечисленные упоминания и рекомендует придерживаться здорового образа жизни.

Пролог

«На круче болотной в лесу

Судия свою правду вершит.

И за ложь наказанье несут

Все, кто против земли согрешил.

Ой ты, Баба! Кручина твоя

Воли духу твому не даёт.

Кто увидит тебя, грех тая,

Тот с поляны живым не уйдёт.

Как её предали трясине,

Как Бездонный вобрал в себя Яр,

Так и грешникам кара отныне.

В водах мёртвых им адов пожар…». – Из песни «Каменная Баба».

Бывают запахи, что не просто в нос ударяют, а врываются в душу, как воры в пустой дом, и начинают рыться в самых глубоких сундуках памяти. Для Степана таким был запах мокрой глины после долгого дождя, гнилого папоротника, разложившегося до сладковатой горечи, и дикого чеснока, что растёт только там, где земля ещё помнит кровь. Дух Костяного Леса – живого существа с чёрными жилами-корнями, дыханием в тумане и глазами в дуплах старых сосен. Он подступал к Бездворью как стена из теней и мха, сквозь которую не пройдёшь, если сама земля не захочет тебя пропустить.

Пятьдесят лет Степан Беспалов ходил по этим тропам. Как сын, возвращающийся домой. Он знал этот лес так, как морщины на лице своей покойной матери – каждую складку, каждый изгиб, каждый след горя, вырезанный годами. Замечал, где лисица, хитрая и молчаливая вырыла нору под корнями сосны, что была уже стара, когда его дед впервые взял в руки топор. Помнил, где весной ручей, притворяясь кротким, подмывает землю из-под ног и где, даже в самый пасмурный день земляника прячет в траве свои ягоды – маленькие, тёплые, словно капли солнца, украденные у неба.

Он знал этот лес. И заказ на мех чернобурки для него не казался столь уж сложным. Хотя то, что он связался с Геной Чучельником, с самого начала было плохой идеей.

Степан помнил, как тот неделю назад сам нашёл его. Глаза горели безумным пламенем, когда Сучинский уверял охотника, что для его коллекции не хватает лишь одного экспоната, и сулил огромную сумму. Самого ценного. Чернобурка всегда славилась своим блестящим чёрным мехом, но выследить её удавалось только Беспалову. И то, всего три раза за всю жизнь.

«Если б не нужда… Шиш бы ему!» – выругался про себя охотник.

Внук Степана, Андрей, попал в переделку, грозящую сроком. Дочь слёзно просила помочь, но у него не было такой суммы, чтобы выкупить нерадивого парня из рук продажного дознавателя. А тут этот Чучельник! Будто знал, что он не сможет отказать.

И в наказание сегодня… сегодня лес не узнавал его. Или, может, рассмотрел слишком хорошо, чувствуя алчные намерения.

Ни единого следа чернобурки он до сих пор не заметил. Туман выполз из-под земли, густой, молочно-белый, цепкий, словно соткан из паутины и забвения. Он тащился и обвивал стволы деревьев, как саван мертвеца, который сам ещё не знает, что умер.

И тишина… Пересвисты птиц – крах. Шуршание ежей под кустами – исчезновение. Даже собственные шаги, что всю жизнь отдавались в землю, как молитва, – тоже небытие.

«На кой чёрт я согласился! – раздражённо подумал Степан. – Осторожная она. Да и тропы лисьи аккурат ручей обходят. В темени такой на медведя бы не нарваться…»

Всё вокруг утонуло в ватной дымке. В молоке тумана. В мёртвом воздухе. Осталось только одно. Стук.

Биение крови в висках – громкое, как колокол в заброшенной церкви. Настойчивое. Тревожное. Оно не отдавалось эхом в ушах, а било по костям, точно кто-то внутри черепа колотил в барабан из собственного скелета, призывая нечто, что уже давно шло по пятам.

Лес затаил дыхание, как человек перед ударом, как жертва, услышавшая шаги в темноте за дверью. И в этом безмолвии, густом, как смола, Степан почувствовал – лес дышит за него.

Грудь охотника медленно вздымалась. Лёгкие жадно хватали воздух, но он был тяжёлый, сырой, пропахший гнилью и мхом, что растёт только на могильных камнях. И в каждом вдохе – чужая воля. Как будто кто-то стоял за спиной, прижав ладонь к рёбрам мужчины, и вдувал своё дыхание, как в кузнечный мех.

А выдох… Он вырывался из горла – глухой, хриплый, почти стон. И Степану казалось, что это лес пробрался к нему в грудину, чтобы ощутить вкус крови в его горле… и решить, достоин ли он уйти живым.

Охотник остановился. Резко. Словно наткнулся на невидимую стену. Он с силой протёр глаза – грубо, по-мужицки, точно мог счистить эту белизну, как вытирают пыль со стекла в избе после долгой зимы. Но пылинки сдуваются, а это… это вросло в зрение, как отсутствие света, направления, смысла.

Дедовский компас на груди, старый, медный, с трещиной от удара кабаном в сорок втором, вращался, как одержимый. Будто игла пыталась вырваться из корпуса и бежать отсюда, вон из этого леса, где даже железо сходит с ума.

Отчаявшись, он со злостью швырнул компас на землю. И вдруг среди листьев рассмотрел на влажном берегу отпечатки лисьих лап.

«Наконец-то!» – обрадовался он.

Сердце застучало от предвкушения. Усталость отошла на второй план. Адреналин веселил душу эйфорией от выслеживания и грел душу. Сомнений не было – строчка свежая.

Чёткие, изящные, будто вырезанные перочинным ножом на тёмной глине. Два ряда аккуратных точек-подушечек и лунка-ноготь впереди. Лисьи следы. Но они были крупнее, а постановка лапы – шире, увереннее, словно зверь не крался, а шествовал. И вели не петляя, как положено подозрительной чернобурке, а прямо, в самую чащу. Туда, где туман висел гуще всего и стволы сосен смыкались в чёрную стену.

Сердце Степана сделало в груди мощный удар и заколотилось быстрее. Инстинкты проснулись. Старые, знакомые с первой крови. Они сильнее страха, суеверий или шёпота предков. Он наклонился, почти не дыша, проведя пальцем по краю следа. Глина была холодной и живой. След совсем недавний. Час, не больше.

«Ну, погоди же, красавица, – игриво прошептал он и пошёл по следам, превратившись в одно большое ухо и глаз.

Мир сузился до полосы земли перед ним, выхваченную ярким пятном подствольного фонаря. Шаг. Затем ещё и ещё. И вскоре он заметил вторую метку – кучку экскрементов, аккуратно оставленную на плоском камне, тёмную, с неестественным перламутровым блеском.

Степан на мгновение задержался на месте. Мозг, затуманенный жаждой добычи, пытался просигналить: что-то не так. Но азарт был сильнее. Его пьянило этим древним, как сама жизнь, наркотиком, влившимся в горячую кровь охотника. Он уже бежал вперёд, не разбирая дороги.

Неожиданно фонарь моргнул и погас. Мужчина начал шарить по карманам, пытаясь отыскать запасные батарейки. Бесполезно. Он выгреб пятерню с патронами. Где-то среди них должно быть искомое. Он поднял голову, и вдруг, между стволами двух мёртвых, ободранных ветром берёз, в двадцати шагах от него, стояла чернобурка. При лунном свете её чёрный мех казался мерцающим светом звёзд. Такой прекрасной лисы он ещё не видел.

А она смотрела прямо на него. Равнодушно. Как на пустое место. Ни испуга. Ни любопытства.

Беспалов замер, замедляя дыхание, и отработанным до автоматизма движением начал опускать руку к прикладу ружья. Содержимое ладони упало на усыпанную прошлогодней листвой землю. Теперь не батарейки ему были нужны, а всего один выстрел.

Цевьё легло в руку, а приклад упёрся в плечо. Степан сморгнул, чтобы видеть чётче и без того ясную мишень. Сердце колотилось теперь ровно и громко, отмеряя секунды до выстрела. Он уже представлял, как палец ляжет на холодную спусковую скобу…

Но лиса исчезла. Просто растворилась меж деревьев. Один миг – вот она, статуя из света и тени, следующий – на её месте лишь колышется болотный туман. Степан ещё раз моргнул, не веря глазам.

«Чёрт…» – выдохнул он.

Что-то внутри взвыло первым аккордом, но охотник в нём был сильнее. Он стиснул зубы и двинулся вперёд, к тому месту, где она стояла. Следов от лап не было. Ни единого. Только его собственные, грубые, вмятины в глине. Между ними блеснули жёлто-серым боком батарейки.

Вздох облегчения вырвался из груди. Всё-таки удача на его стороне. Страх и суеверия снова были задвинуты подальше и поглубже.

Степан начал ходить кругами, постепенно увеличивая радиус. Он пытался наткнуться на ровную строчку следов. Она где-то рядом. Он чувствовал это. На четвёртом заходе метка нашлась.

И снова погоня. Теперь он шёл быстрее, почти бежал, продираясь сквозь колючие лапы ельника, которые цеплялись за его тулуп. Он уже не смотрел под ноги, а вглядывался вперёд, в серую пелену, выискивая тот сияющий силуэт.

И лиса явилась снова. Теперь ближе. Стояла на небольшом пригорке из мха и валежника. Казалось, она ждала его. Мордочка повернулась к нему, и в зелёном свете фонаря охотнику почудилось, что уголки её чёрного носа дрогнули в подобии усмешки.

Выстрел навскидку отозвался привычной, родной болью в плече. Яркая вспышка пороховых газов погрузила лес в непроглядную тьму. Дым рассеялся, а с ним и преждевременная радость. Он промахнулся. В упор. Дробью. Промазал, как зелёный пацан в свою первую охоту! Степан душой мог поклясться, что это невозможно!

«Нет! Она должна быть где-то здесь! – уговаривал он сам себя. – Может, с холма скатилась? На ту сторону. Но должна быть кровь. С такой дистанции промазать просто нереально!»

Он переключил фильтр фонаря на ультрафиолет, пытаясь обнаружить кровь. Впустую. Азарт в его груди лопнул, как мыльный пузырь. Изнутри, из самых тёмных уголков существа, полез наружу леденящий ужас. Он стоял, тяжело дыша, с ружьём, нацеленным в пустоту.

Луна спряталась. Ни тени. Ни намёка на восток. Только белёсое предрассветное небо, слившееся с бледной землёй, как две половины пустого черепа. А самое страшное – тропы домой не было видно.

Той самой стёжки, по которой он ходил, кажется, ещё в утробе матери, когда она, Ветряна, носила его под сердцем и пела лесу, чтобы тот принял её ребёнка как своего. Дорожки, что знала его походку, его запах, его страх перед грозой и любовь к землянике. Тропинки, что вела не ногами, а памятью рода.

Она исчезла, и на её месте проявлялись только спутанные корни, точно пальцы мертвецов, вырвавшихся из земли, да колючие ветви, что цеплялись за рубаху Степана, за пояс, за волосы. Не случайно, а со злобой, с намерением выдрать кусок его плоти, с затаённой яростью, что живёт в земле, где похоронили без молитвы.

Впервые охотник растерялся и не знал, куда ступать. Он не верил, что мог заблудиться. Сам. Степан чувствовал, что Лес отказывался его признавать.

Сердце мужчины, привыкшее к размеренному ритму одиночества деревенского промысловика, вдруг сжалось, словно его схватили холодные пальцы изнутри. Оно забилось неровно, часто, как у пойманной птицы, бьющейся в ладонях ребёнка, который ещё не понял, что жизнь – это не игрушка.

В горле встал ком. Не просто страх, что подкатывает, когда видишь свежий медвежий след на тропе, а патроны закончились. Это было иное. Древнее. Оно выползало из самых потаённых уголков души. Из тех, куда он не заглядывал с детства – с тех пор, как перестал верить в сны.

«Выгорь-поляна», – пронеслось в голове обжигающей мыслью, будто кто-то впился в висок раскалённой иглой.

Степан замер. Воздух вокруг стал густым, как смола. Даже ветер перестал шелестеть листьями и затаил дыхание.

«Господи… да не может быть!»

Он же шёл в другую сторону. Чётко, по компасу. Следил за мхом на деревьях, за течением ручья. Он не мог оказаться здесь. Никак! Неужели чернобурка заманила его сюда.

Но… это было то самое место. Выжженный круг в чаще, где трава растёт бледнее, а мшарник чернее угля – это сердце проклятия. Там, где когда-то в старину мужики, не ведая что творят, возвели избу на гиблой поляне, а в ту же ночь небесный огонь спалил её дотла, – теперь лежал лишь пепел. Да не простой: жирный, комковатый, точно земля сама не могла его переварить. Угли давно остыли, но в воздухе всё ещё висел запах – не гари, а… сожжённой молитвы.

По поверьям сюда не ходили даже волки. На этом, забытом богом клочке земли, никогда не пели птицы. И ветер, проносясь мимо, облетал это место стороной, будто боялся занести сюда своё дыхание.

Старики, те, что помнили, наказ своих дедов, крестились, лишь заслышав название поляны. Детям строго-настрого наказывали: «Если заблудишься – лучше в болото уйди, чем на Выгорь ступи. Там изба «Каменной Бабы», а она не прощает». И они, детвора, верили. Потому что в их снах уже тогда проступал лик из камня, неподвижный и всевидящий, а сам воздух над пепелищем шептал чужим, старше леса голосом.

Степан был охотником и, повзрослев, больше не верил в приметы и страшные легенды. Он признавал лишь ружьё, след, расчёт. Он знал, где белка прячет орехи, где лось переплывает речку, где гриб растёт после дождя. Он был человеком дела, а не шёпота. И всё же – даже он, грубый, с костяшками в шрамах и бородой, пропахшей дымом и потом, – всегда обходил эту поляну за версту. На всякий случай. Не потому, что боялся. А потому, что чувствовал: здесь земля не спит. Она ждёт.

Но сегодня он нарушил закон. Не писаный – таких в этих краях и не водилось, а тот, что глубже всяких указов и молитв. Правило, вырезанное в плоти деревни вместе с появлением первого креста на церкви. Тот, что гласит: некоторые двери не открываются дважды, а распахиваются внутрь тебя.

Вдруг густой туман резко расступился. Без предупреждения. Без ветра. Раздвинулся, будто невидимая рука разорвала белые полотнища в стороны. И Степан заметил нечто странное.

Сперва он и не понял, что видит. Мозг отказался работать. Его упрямый, своенравный рассудок привык к смекалке и природному чутью, что взрощены опытом и знаниями повадок зверя и леса; к тому, что смерть – это часть естественного отбора.

Он споткнулся и застыл в паническом нежелании собирать разрозненные кусочки в целое. Потому, что оно не влезало ни в какие рамки разума, выстраданного за годы жизни среди людей, где убийства – это необходимость для выживания, для пропитания, а не ритуалы, вырезанные в плоти земли.

Перед ним раскинулась поляна – идеально круглая, словно уничтоженная не огнём, а взглядом. Земля под ногами была как пепел после сожжения. Ни травинки. Ни муравья. Даже мох, что цепляется за камни, здесь не рос.

А посреди – пирамида. Она возвышалась над перстью с той холодной, безжалостной точностью, с какой суровые боги строят свои храмы в кошмарах. Двенадцать ярусов. Или, может, тринадцать – он не мог сосчитать, потому что взгляд скользил, не желая задерживаться. Каждый ряд – идеальный круг, каждый элемент уложен с нечеловеческой аккуратностью, будто их расставляли не руки, а сама тишина, вооружённая терпением вечности.

Поначалу Степан подумал: шары. Гладкие, белые, почти фарфоровые. Может, глиняные сосуды? Или какие-то древние камни, вымытые дождями? Только откуда им тут взяться-то?

Но потом – увидел глазницы. Глубокие, чёрные, как колодцы без дна. Заметил носовые отверстия, выточенные временем. Рассмотрел зубы, обнажённые в странной, жуткой улыбке покоя. Сомнений не осталось – черепа. Но такие чистые, точно их аккуратно отмыли или… вылизали.

Они блестели, словно впитали в себя весь тусклый, больной свет, что просачивался сквозь болотный туман, и отдавали его обратно, очищенным до ледяной белизны. Каждый череп казался отполированным чем-то живым, что трудилось всю ночь, лизало, соскребало, вычищало – пока от человека не осталась лишь идея… головы, взгляда, голоса, который больше не сможет соврать.

На них не было ни пылинки, ни пятнышка ржавчины от крови. Ни следа гнили, ни намёка на разложение. Складывалось впечатление, что плоть никогда и не осмеливалась прикасаться к этим костям. Точно они родились… мёртвыми.

Но в этом ощущении таилась самая страшная ложь. Потому, что Степан знал всем своим охотничьим естеством, что здесь когда-то были лица: глаза, полные страха или злобы, может, даже надежды; языки, что кричали, клеветали, молились. А теперь – только гладкие купола, глянцевые, как фарфор богатого дома. И такие же бездушные.

Они выглядели кристальными, как слеза младенца. И от этой чистоты – безупречной, святой в своей жестокости – веяло злом. Древним. Тем, что старше церквей, старше крестов, старше самого понятия «грех».

Степан пошатнулся. Ноги, что не дрожали даже перед раненым медведем, подкосились, будто земля под ним вдруг стала мягкой, как болото. Потому, что он понял: это свидетели. И сейчас они смотрели на него всей своей молчаливой, сияющей пустотой и ждали, станет ли он следующим.

Охотник скользнул взглядом вниз. У подножия этого безмолвного алтаря лежало тело. Не сваленное в спешке, а аккуратно положенное наземь. С той же зловещей тщательностью, с какой мать укрывает ребёнка одеялом перед сном.

Фёдор. Местный рыбак, пропавший два дня назад, а теперь – найденный им, Степаном. Но не весь.

Он лежал на спине, раскинув руки в стороны, словно сознательно принял эту позу. Как распятый на голгофе. Только вместо креста – пепельная земля Выгори, а вместо тернового венца – пустота… там, где должна быть голова.

Степан замер. В горле пересохло так, что язык прилип к нёбу. Он не отводил глаз от тела, но взгляд его, сам по себе, зацепился за руки. Пальцы Фёдора – уже посиневшие, восковые, с ногтями, почерневшими от трупного холода – впивались в землю с такой мертвенной силой, что даже смерть не смогла вырвать из него последнего порыва: цепляться за эту проклятую землю, будто она способна спасти. Или, может, он пытался выдернуть что-то из неё – корень, камень, имя?

Но самое страшное, что вокруг тела – ни капли крови. Ни брызг на мху. Ни тёмных пятен в глине. Ни следов борьбы: сломанной ветки, вырванной травы или даже отпечатка сапога в спешке. Ничего. Только идеальный порядок. Земля была выметена чем-то более тонким, более ужасающим, нежели метла: вниманием. Кто-то (или что-то) прибрал всё после себя. Аккуратно. Тщательно. С любовью, как убирают после священного обряда.

И в этом заключалась вся суть ужаса. Потому что это значило: убийца не спешил. Он не был одержим яростью. Он совершал службу.

И Степан вдруг осознал – Фёдор не кричал. Он молил. А потом – уже смиренно молчал, пока его голову уносили в темноту, чтобы вылизать до кости и поставить на своё место в пирамиде. Туда, где ждали другие. Те, кто тоже когда-то думал, что знает эту землю. Те, кто не верил в страшные бабушкины сказки. Те, кто нарушил закон. Как и он.

И тут он услышал. Не звук. Не шорох. Не вой вихря в ветвях – потому, что ветра не было. Воздух стоял мёртвый, густой, как смола в бочке, забытой в подвале на сотню лет. И всё же – что-то гуляло.

Оно проходило сквозь пустые глазницы черепов, сложенных стопкой, как игла сквозь нитку. Свистело в носовых дырах, дрожало в зубных щелях, вибрировало в тонких костях висков. И этот звук, сначала едва уловимый, складывался в мелодию.

Старую, но до боли знакомую. Ту самую, что бабка Матрёна пела ему в детстве, когда за окном завывала метель, а в избе пахло тмином и страхом:

«Баю-баюшки-баю,

Не ложися на краю…»

Но то была вовсе не колыбельная. Это… проклятие, переодетое в нянькину песенку. Слова – если их можно так назвать – искажались, точно их выдавливали через горло, переполненное болотной тиной и слезами. Звуки сползались в шипение, в бульканье, в шёпот, который не шёл извне, а рождался у него в голове, будто кто-то уже давно сидел внутри и ждал, когда он подойдёт ближе.

«Придёт серенький волчок,

И укусит за бочок…»

Только вместо, знакомых с детства строчек, слышалось:

«Не ходи в лесную чащу —

Волки на куски растащат…»

Шёпот был полон тоски – такой глубокой, что казалось, сама земля плачет под пеплом. Но за этой тоской, как за ржавой дверью в подвале, скрывалась ненависть. Холодная. Терпеливая. Вечная. Ярость тех, кого предали, сожгли, утопили – и даже не удосужились похоронить по-человечески.

«Будешь выть, но не услышат —

Отгрызут язык твой мыши…»

Степан почувствовал, как кровь в его жилах замедлилась, а потом и вовсе застыла, превратившись в лёд. Потому, что он понял: эта песня – не для него. Она – про него. И следующие строчки уже не шептались. Они чаяли быть исполненными… его собственным голосом, вырванным из горла в ту ночь, когда он ляжет на краю.

«Ты не стой, Степан, у края —

Заберёт земля сырая…»

Он силился оторвать взгляд от пирамиды, но глаза его словно приросли к этим глянцевым черепам так, что уже начали впитывать его, как болото поглощает упавшее дерево. Он моргал, но тьма за веками не приходила – только белые лицевые кости, сияющие в сером свете, как луны мёртвых миров.

И вдруг – щёлк. Внутри. Где-то глубоко, в том месте, где разум встречается с чутьём, его мозг, наконец, сложил пазл. Не логикой, она здесь давно сдохла, как муха в янтаре. А кровью. Плотью. Памятью, вросшей в кости. Он понял, куда они смотрят. Все. Черепа, все до единого, были повёрнуты дырами глазниц в одну сторону. Точно. Намеренно. Непререкаемо.

Туда, где в долине, окутанная предрассветной дремотой, дымком печных труб и иллюзией покоя, спала деревня Бездворье. Его родное селение. Но то был не просто взгляд, а обвинение. Молчаливое – да. Вечное – да. Но живое.

Оно не просто отражалось там, где раньше находились лица, глаза, а ползло по земле, просачивалось в щели под дверями, скользило по подоконникам и проникало в сны тех, кто мирно почивал, думая, что прошлое мертво.

Каждый череп устремил свой пустой взор не на деревню вообще, а на конкретный дом, где спал правнук первых поселенцев, что осмелились вскопать эту землю для своих нужд. На крыльцо, где теперь сидел мальчишка, не знающий, что тень от его избы легла на ту самую тропу, по которой «Каменная Баба» ходила к воде сотни лет. Он не ведал, что его прапрадед, выкорчёвывая пни, с насмешкой бросил в сторону болота: «Какая уж там баба, булыжник кривой!» – и с чувством выполненного долга садился ужинать.

Это был приговор без суда, потому что судьбище уже состоялось – в болоте, в огне, в тишине, что последовала за криками. А теперь мёртвые напоминали живым: «Вы не ушли. Вы остались здесь. В каждой балке, в каждом гвозде, в каждом дыхании ребёнка, рождённого от крови тех, кто пришёл осквернить».

Степан почувствовал, как по спине ползёт холод: от страха, от узнавания, от осознания. Потому, что и он сейчас стоял на стороне тех, кто приходит, кто копает, кто ступает на край – будто правда – это игрушка, которую можно взять, пощупать и положить обратно.

А черепа уже знали: он не сможет вырваться и убежать от возмездия. Он просто станет следующим, кто будет смотреть… оттуда.

И тут он заметил Нечто. Но не так, как видят людей или зверей, а краем глаза – тем проклятым уголком зрения, куда лезут все кошмары. Потому, что прямой взгляд ещё способен отрицать, а боковой – знает правду.

В самой гуще теней, там, где лес сжимался в чёрный кулак, на опушке, что была границей, мелькнуло движение. Быстрое. Обрывистое. Неправильное.

Не шаги, а перетекание – точно тень оторвалась от земли и теперь ползла сама по себе, жидкая, живая, сгущаясь то в комок, то в вытянутую лапу, то в нечто, похожее на руку с пальцами длиннее, чем должны быть у любого создания, ходящего под солнцем.

Она не плавно передвигалась от дерева к дереву, а перескакивала между ними, как капля смолы по стволам, оставляя за собой не след, а ощущение, что воздух стал ещё плотнее и тяжелее.