Полная версия:

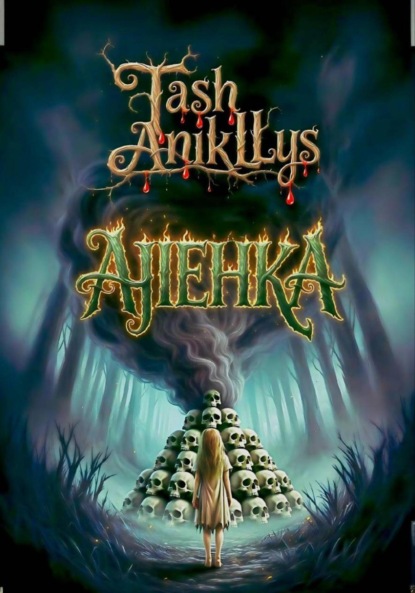

Алёнка

Внезапно Степан уловил странный звук. Тихий. Мокрый. Животный.

«Чавк… чавк… чавк…»

Почудилось, что огромная, невидимая собака – нет, не животина, а что-то, что только притворялось ей, чтобы усыпить бдительность – с наслаждением вылизывало пустую миску. Только чаша эта была вовсе не пуста, а полна остатков плоти, воспоминаний… его будущего.

Звук доносился не из одного места, а окружал охотника. То справа – «чавк». То позади – «чавк». То прямо из-под ног – «чавк», будто земля тоже лизала нечто невидимое, что только что упало с неба или вырвалось из груди.

Степан не дышал. Сердце его билось так тихо, что, казалось, даже оно боялось шевельнуться. Потому, что до него дошло: это не еда, а ритуал. И каждый «чавк» – это имя. Прозвание того, кто уже в пирамиде, того, кто будет следующим. И, может быть, его собственное имя – уже на языке у Неё.

Неожиданно чавканье прекратилось. Оборвалось. Резко, как натянутая струна под ножом. И в тот же миг вся тишина мира обрушилась на Степана, как мешок с мокрым песком.

Это была абсолютная пустота. Та, что появляется только в склепах, в глубинах болот, в паузах между ударами сердца перед смертью. Даже лес перестал дышать. Даже ветер забыл своё имя. Даже вороны, что кружили над Выгорью ещё утром, теперь молчали, точно их клювы зашили чёрной нитью.

И в этом беззвучии – только одно. Бешеный, молотящий стук его собственного сердца. Не в груди – в ушах, в висках, в зубах.

Оно билось так яростно, так отчаянно, словно пыталось вырваться наружу сквозь рёбра. Как зверь из клетки, чувствующий, что за стеной – свобода.

«Ш-шчто… Наш-шёл… лис-су…» – раздалось в голове язвительным шёпотом.

И тотчас ужас наконец вырвался наружу, как звериный инстинкт, вшитый в плоть ещё до рождения. Паника, которая знает: разум – роскошь для тех, кто ещё жив.

Степан не помнил, как отступил, как споткнулся о корень, что торчал из земли. Забыл, как упал на колени, вдавив ладони в пепельную землю, которая не пахла ни тленом, ни гнилью, а чем-то сладковатым и мертвенным – как высохшая слеза.

Он не осознавал, как поднялся. В память врезался только животный рык, низкий, хриплый, душераздирающий. Вопль, вырвавшийся из горла, будто он не человек, а загнанный волк.

Охотник, привыкший терпеливо выслеживать добычу, храбро сражаться с обезумевшим раненым зверем, трусливо спасался бегством. От тишины. От пирамиды. От того места, где воздух стал плотью, а тени – зубами.

Он мчался, не разбирая дороги, не замечая деревьев, не чувствуя прутьев, хлеставших по лицу, как кнуты. Ветки царапали кожу, но он не испытывал боли в этот момент. Одна только мысль, горящая в черепе, как раскалённый гвоздь, засела в сознании:

«Прочь! Только прочь! Пока Она не решила, что я уже дома. Что моё место в её алтаре черепов!»

Но даже при побеге, даже с колотящимся на износ сердцем – он понимал: Она не отпустит. Потому, что ужас, однажды увидевший тебя в глаза, всегда знает, куда ты бежишь.

Он вывалился на окраину Бездворья, как выброшенный из пасти зверя кусок мяса – живой, но уже едва ли целый. Туман, густой и липкий, как слизь болотного духа, начал редеть, словно сам отступал, не желая касаться земли, где жили люди. Но Степан знал: это не спасение, а лишь передышка. Как та, что дают перед казнью.

Он упал на колени у первого же забора – покосившегося, полусгнившего, с досками, почерневшими от времени и чего-то ещё, что не смывает ни дождь, ни снег. Забор, который стоял здесь ещё во времена его предков.

И тогда его стошнило. Не едой – в желудке давно не было ничего, кроме страха. Нет. Из него хлынула горькая, вязкая желчь – жёлтая, как старый воск свечи в заброшенной церкви; прогорклая, как правда, которую он не хотел знать. Она обожгла горло, залила подбородок и капала на мёрзлую землю. А та впитывала её молча, будто принимала подаяние.

Степан зарыдал. Не как мужчина. Не как охотник, привыкший к крови и холоду. А как ребёнок, рассмотревший в щели двери то, что нельзя видеть. Слёзы, сопли, слюна – всё смешалось на его лице, стекало по щетине, капало на тонкий слой недавно выпавшего снежка, что был прощальным подарком зимы в апреле. Они оставляли на его белом покрывале тёмные пятна, похожие на глаза.

Охотник цеплялся пальцами за землю – не за грязь, не за снег, а за жизнь. За последнюю нить, что ещё связывала его с миром, где смерть приходит с закрытыми глазами, а не вылизывает черепа до блеска. Ладони впивались в мёрзлую корку, ногти ломались, кожа рвалась, но он не отпускал. Потому, что ослабить хватку – значило признать: он остался там, на поляне. Что его тело здесь, а душа уже смотрит из стройной груды черепов зияющими дырами глазниц на Бездворье.

И в этой судорожной истерике, в этой жёлтой рвоте, в этом отчаянном хватании за землю была вся его вера, вся гордость, вся человечность, вывороченная наизнанку, как карманы у мертвеца. Потому, что Степан наконец понял: он не убежал. Каждый дом в Бездворье – ждёт своей участи.

Он поднял голову. Медленно, словно шея была набита щебнем и ржавыми гвоздями. Глаза, красные от слёз и ужаса, устремились к горизонту. Над краем леса первые лучи солнца прорезали туман, как нож гнилое дерево. Они упали на крышу его избы – на старые тёсовые доски, на мох, вросший в щели, на дым, что лениво вился из трубы.

И тогда его взгляд, не по воле разума, а по зову инстинкта, древнего, как страх перед темнотой, метнулся к окну спальни. Там, за стеклом, в глубине комнаты, где ещё царила ночь, стояло Нечто. Бледное. Безликое. Неправильное. Не лицо – отпечаток образа, точно кто-то прижал к стеклу маску из мокрой глины и стёр все черты пальцем: глаза, нос, рот – всё размазано в одно мертвенно-белое пятно.

Но оно смотрело прямо на него. С такой уверенностью, с таким знанием, будто ждало его возвращения. Словно знало, что он всё равно прибежит. Что он всегда вернётся.

Охотник ахнул – коротко, словно его ударили в солнечное сплетение. И отполз назад, в тень покосившегося забора. Ему чудилось, что сам свет стал врагом. Он прижался спиной к холодным, гнилым доскам – и почувствовал, как земля под ним трепещет, или, может, это дрожал он сам, как последний лист на ветру перед бурей.

Он не знал – была ли это жена, разбуженная шумом его падения, его рыданий, его бегства сквозь лес, полный шепчущих теней. Или это просто игра света в запотевшем стекле, обман уставшего мозга, пытающегося найти утешение в привычном? Но в глубине души, там, где уже не было места для сомнений, он понимал, что для него уже заготовлено место в пирамиде.

И поэтому, когда на следующее утро к охотнику пришёл участковый – полупьяный, сонный, с глазами, припухшими от вчерашней водки и вечной деревенской скуки, – Степан не стал рассказывать ему ни о шепчущих черепах, ни о колыбельной, что пел ветер в их пустых глазницах, ни о том чавкающем звуке, от которого душа съёживается, как улитка в раковине.

Он просто сидел на лавке, опустив голову, дрожащими пальцами теребя край тулупа, и смотрел в пол бегающими, мокрыми глазами, будто боялся, что правда выскочит из них, как крыса из дыры. А потом, еле слышно, хрипло, выдавливая слова сквозь горло, переполненное пеплом и страхом, прошептал всего четыре слова:

– Там… пирамида. Из голов…

И в них заключались: вся боль, вся вина, всё проклятие Выгори.

А участковый только вздохнул, почесал затылок и подумал: «Опять этот лесной психопат! Да кто ж такой-то?! Надо бы разыскать безумца да в лекарню свозить. Пусть психиатр поглядит».

Но он ещё даже не подозревал – всего через три месяца его собственное лицо будет смотреть из пирамиды. Пустыми глазницами – на дом, где он родился.

А во взгляде Степана, остекленевшем и пустом, как окно заброшенного дома, где и пыль боится оседать, поселился ужас. Не безумие – оно было бы милосерднее. А немой страх. Тот, что не требует слов, потому что он старше языка. Кошмар, который, вгрызается в зрачки, как корень в трещину камня, и остаётся там навсегда, превращая глаза в зеркала, отражающие не мир, а то, что стоит за ним.

И именно этот взгляд – мёртвый, но ещё видящий, – спустя несколько месяцев после смерти стража порядка заметит в глазах деда Ефима приезжий писатель. Тот, что явится в Бездворье с блокнотом, сомнением в правдивости происходящего и верой в то, что всё можно объяснить здравым смыслом, если только написать достаточно умных слов.

Но он посмотрит в глаза старику – и поймёт, что смог прикоснуться к чему-то такому, о чём не пишут в книгах с подлинными историями. Вернее – писали. Но самые страшные из таких фолиантов – те, что знали имена, даты, ритуалы, – давно сгорели на «Выгорь-поляне».

Но правда не горит. Она превращается в тлен. А их пепел… всё ещё оставался тёплым. Не от огня. От дыхания. Потому, что в каждом комке праха – слово, выжженное, но не уничтоженное; имя, доносящееся из-под земли. И предупреждение, адресованное тому, кто осмелится поднять его с земли и спросить: «Что здесь случилось?»

Писатель почувствует этот жар на ладонях, даже если не дотронется. Потому, что пепел узнаёт своих. И он уже ждёт. Чтобы стать следующей страницей.

Глава 1

«Есть три стороны у правды: твоя, моя и та, что прячется в болоте, прикинувшись корягой».

— Старая поговорка Бездворья.

Его мир был вылизан до белого глянца кости – не чистоты, а стерильности. Той, что бывает только в местах, где боль уже не кричит, а лежит под стеклом, как экспонат в музее забытых страданий. Стекло, сталь, асфальт – вот три плиты, под которыми покоился Леонид Громов, он же Лео Взрыв, он же человек, похоронивший себя заживо восемь лет назад. В тот день, когда дождь на асфальте стал зеркалом, а его руки – инструментом судьбы.

Воздух в лофте висел, как пыль над гробом, как жизнь, которая вопреки всему оказалась сильнее своей собственной смерти. Он был стерилен, как операционная, где когда-то – может, в прошлой жизни, может, во сне – вскрывались не тела, а души. С верой в то, что все человеческие муки возможно препарировать скальпелем логики, вынуть их, как гнилой корень, и положить на поднос с этикеткой: «Мотив: жадность. Патология: нарциссизм. Прогноз: смерть».

Стеллажи вздымались к потолку, как башни забвения, уставленные вовсе не художественными книгами. Нет, они предполагают воображение, а фантазия – это слабость с точки зрения Лео. Полки ломились от архивов боли. Папки с делами, перевязанные шнурками, будто раны. Судебно-медицинские атласы, где смерть была разложена по таблицам, схемам, цветным иллюстрациям: вот разрез черепа, вот траектория ножа, вот распределение синяков на теле женщины, убитой мужем, который любил её «слишком сильно». Каждая страница – не знание, а приговор, вынесенный самой судьбой-злодейкой.

А посреди этого моря упорядоченного безумия возвышался стол – остров, но не спасения, а последнего убежища разума, осаждённого тьмой. На нём покоился ноутбук с потухшим экраном – слепой пророк, молчаливый бог нового времени, который видел всё, но не говорил ничего, пока его не разбудят словами. Рядом – чашка с остывшим кофе, густым, как дёготь, как кровь, замёрзшая на асфальте в конце ноября. И разобранная ручка. Её внутренности – пружинка, истёртый стержень, капля засохших чернил – лежали рядом, точно вскрытый труп идеи, которую он пытался родить, но она умерла ещё в утробе мысли.

И в этой тишине, в этом храме холода, где даже эхо боялось шептать, Леонид чувствовал костями, что где-то далеко, за сотни километров, в болоте, где земля помнит каждую слезу и каждое проклятие, что-то не просто проснулось, а не засыпало вовсе.

И оно уже угадало его имя. Чувство было необъяснимым, но настойчивым.

Восемь лет. Не зимы, не вёсна, не круги солнца над Москвой. Он отсчитывал время толщиной папок на полках, слой за слоем, как геолог отмеряет эпохи по напластованию глины. Каждый новый архив – ещё один миллиметр между ним и тем страшным днём. Между ним и тем, что осталось на мокром асфальте под промозглым ноябрьским дождём, когда фары встречной машины вспыхнули, как… глаза бога, решившего, кому жить, а кому – стать пеплом в чужой памяти.

Восемь лет назад его мир – тот, прежний, пахнущий лавандовыми духами Анны и детским смехом Сонюшки, что звенел, как колокольчик на ветру, – разбился вдребезги. Рассыпался на осколки стекла, на клочья ткани, на капли крови, которые дождь не смог смыть, потому что земля впитала их жадно, как проклятие. Его проклятие.

Он находился за рулём. И… он выжил. А смысл его никчёмной жизни – нет.

И с тех пор в его груди не билось сердце – там лежал ледяной комок вины, плотный, как камень из болота, и такой же тяжёлый. Он завернул его в целлофан цинизма, в пергамент скепсиса, в броню из цитат и диагнозов, но всё равно чувствовал: он тает. Медленно. Неотвратимо. И однажды капнет – прямо на душу, которой у него, по его собственному убеждению, больше не было. Он похоронил её вместе с его девочками. Вместе с… самой жизнью.

«Любое чудовище – это человек, на которого слишком долго не обращали внимания», – твердил он, став узнаваемым, превратившись в Лео Взрыва, сделавшись голосом, что разрезал тьму, как скальпель. Эти слова были его щитом – за ними он прятался от вопроса: «А ты? Тебя замечали? Почему твоя тень убийцы так и осталась для всех тайной?» И его же проклятием – потому что каждый раз, произнося их, он признавал: «Я тоже был невидим для них. И поэтому убил. Я оказался самым жутким монстром. Для себя самого».

Он рылся в гноище человеческих душ – не из любопытства, а как палач, ищущий оправдание. И находил там лишь банальность. Жадность, что грызёт кости изнутри. Похоть, что превращает любовь в сделку. Гордыню, что строит троны из черепов. Никакой мистики. Никаких демонов. Только арифметика греха – холодная, точная, безжалостная.

Но в глубине, там, куда даже его логика не осмеливалась заглядывать, шептал другой голос – Анны, или, может, Сони:

«А если чудовище – это не человек, который был забыт… а человек, который забыл, как просить прощения?»

И тогда он брал новую папку. И клал её на полку, чтобы отсчитать ещё один день. Ещё один слой. Ещё один шаг прочь от того, что уже шло за ним – не по дороге, а по костям.

Но теперь арифметика давала сбой. Цифры больше не складывались. Мотивы не сходились в уравнение. Зло, которое он так долго препарировал, как мертвеца на столе патологоанатома, вдруг потеряло вес, стало прозрачным, как дым над болотом – и столь же неуловимым.

Издатель донимал, как назойливая муха над гниющим мясом: «Новая книга, Лео. Люди ждут. Рынок жаждет. Ты – бренд». Но все сюжеты, что приходили в голову, были выцветшими, как обои в заброшенной комнате, где когда-то смеялся ребёнок, а теперь пахнет плесенью и забвением. Они не пугали. Они скучали.

Даже Зоя – последняя нить, последний мостик, перекинутый через пропасть, которую он сам вырыл восемь лет назад, – не могла помочь. Она, что ещё помнила его не как «Лео Взрыв», а как Лёню Громова, худого, взъерошенного молодого мужчину с горящими глазами, который писал статьи до утра, пока Анна, улыбаясь, подкладывала ему под локоть свежую чашку кофе. Та Анна, самая любимая и желанная женщина на свете, чьи пальцы хранили ароматы чернил и ландышей, чей смех звенел сквозь гул ротаторов и треск телетайпов, чья душа была сердцем той шумной, пыльной, живой редакции, где воздух был густым от типографской краски и надежды.

Их с Зоей общая память об Анне – не просто воспоминание. Это молчаливый договор, скреплённый не словами, а болью. Они никогда не говорили о ней напрямую – не смели. Но каждый взгляд, каждый вздох, каждое молчание между строк в их переписке было молитвой, обращённой к той, кого уже нет. И Зоя, университетская подруга, как могла, бросала ему спасательные круги – не из жалости, а из настоящей дружеской любви. Той самой, что не требует ответа, но не может смотреть, как человек тонет в собственном безмолвии.

Она, будучи секретарём главного редактора газеты «Громовой голос улиц», многолетнего лидера по тиражам, присылала Леониду интересные, но обделённые массовым вниманием, криминальные сводки. Мелкие заметки из глухих уголков страны.

«Вдруг вдохновит», – писала подруга. Но в этих словах слышалась не надежда, а мольба: «Пожалуйста, Лёня, вернись. Хотя бы на миг. Не оставайся там, в этом ледяном доме, где даже эхо боится уловить малейший звук, чтобы случайно не повторить его».

Но Леонид не подозревал, что одно из этих сообщений – тонкое, почти незаметное, как паутина на рассвете – уже не якорь спасения. Это приманка. Зоя даже не догадывалась, что на самом деле посылала.

Он кликнул по файлу. Мышь щёлкнула – сухо, как кость о доску в пустом гробу. На экране раскрылась сухая выжимка МВД: официальная, бездушная, как могильный камень без имени. «Бездворье. Тело. Бытовая ссора».

Четыре слова. Четыре гвоздя в крышку очередного ящика, где уже лежала сотня таких же – безликих, беззвучных, забытых. Скука, та, что подтачивает душу изнутри, как ржавчина – сталь, поднялась в горле, и он уже зевнул, собираясь закрыть вкладку, стереть это из памяти, как пыль с телевизора.

Но взгляд – глаз, что помнит страх ещё до того, как мозг успевает назвать его, – зацепился за другое. За статью из какой-то «Глубинки», мелкой газетёнки, что, верно, печатают на ржавом станке в подвале, где плесень ест углы страниц, а чернила отдают болотной тиной.

Заголовок кричал – не буквами, а болью, вырванной из горла деревни. Корявый шрифт, будто его выцарапали ногтем на коре дерева: «Безглавый рыбак и шепчущие черепа: новая жертва на «Выгорь-поляне» в Бездворье».

Слова повисли в воздухе лофта, как дым над костром, где сжигали не дрова, а имена. «Безглавый». «Шепчущие черепа». «Выгорь-поляна».

Он почувствовал кожей, как вдруг в комнате стало холоднее. Словно кто-то открыл дверь в подвал, где хранятся не уголь и картошка, а то, что не должно быть названо.

И в этот миг, в тишине, нарушаемой лишь тиканьем часов, отсчитывающих не время, а долг, Леонид понял: это не просто ещё одно дело, отлично вписывающееся в сюжет его новой книги-разоблачения. Это – зов. И он уже не мог сделать вид, что не услышал.

Его внутренний хирург – тот, что вскрывал души, как судебно-медицинский эксперт, с холодным скальпелем логики и перчатками, пропахшими формалином цинизма, – дрогнул. Не сердце. Не разум. Ладонь, что держала инструмент. Пальцы вдруг затряслась, как у старика над пустой чашкой. Рука, что столько лет резала правду на куски, дабы доказать: за каждой маской – лицо, за каждым преступлением – мотив, за каждым чудовищем – человек, а не мифическое Зло, – занемела.

Писатель начал читать. Не только зацепленную заметку. Не одну лживую строчку. Он выуживал их все из цифрового небытия, как рыбак – трупы из болота, – одну за другой, из архивов «Глубинки», из форумов, где любопытные шептались под никами вроде «Лесной Страж» или «Бездворский Призрак», из старых полицейских отчётов, где строки были вымараны чёрным, будто кто-то пытался стереть не слова, а саму память.

И история с каждой минутой всё больше обрастала деталями – не гладкими, не удобными для книги, не-е-ет. Грязными. Живыми. Кровавыми.

Оказывается, это не первое убийство. Не явная вспышка безумия. Не просто маньяк, вырвавшийся из-под контроля. Это – ритм.

На протяжении многих лет, раз в пять, в семь, в десять зим – точно по какому-то жуткому графику, выверенному не человеком, а самой землёй, – на той самой поляне, где, судя по слухам, собранным местным краеведом-любителем, даже вороны не каркают, находили тела. Обезглавленные. Вычищенные. Отполированные. Головы исчезали, как будто их забирал кто-то, кому они были нужны.

А теперь – всплеск. Сначала рыбак Фёдор, пьяный, грубый, но живой ещё вчера, а сегодня – труп без головы, с пальцами, впившимися в мох, словно он пытался вырвать из земли своё имя. Потом – участковый. Тот самый, что, по словам журналиста-энтузиаста Ивана Червякова, краеведа, (человека, чей голос, даже в тексте, дрожал от страха, замаскированного под любопытство), отмахивался от всего как от бабьего бреда: «Да ну, батя, опять ваши сказки!» – и шёл пить самогон с теми, чьи предки, может, и осквернили древнего духа, которого старожилы обвиняли в убийствах.

И свидетель есть – охотник Степан. Мужик, что знал лес как собственную ладонь, и не верил ни в Бога, ни в чёрта, только в верное ружьё и своё чутьё. Но после того, как увидел Фёдора… и ту пирамиду – которую больше никто не видел воочию, лишь слышали от местных старожил, да бред старцев, что бормотали у печки, глядя в огонь, как в прошлое, – враз помешался и онемел от ужаса. Не закричал на всю деревню. Сошёл с ума не в буйстве, а замолчал. И в этом его безмолвии отражалось всё безумие.

И слухи. Всегда слухи, что сопровождают все нераскрытые преступления. На этот раз о «Каменной Бабе» – духе-хранительнице, которая стояла на границе миров, пока её не осквернили. И о том, что она теперь собирает дань. Не деньгами. Не молитвами в свою честь. А головами.

Леонид откинулся в кресле. Воздух в его кабинете стал густым и вязким, как медовая патока. Его внутренний хирург молчал. Ведь впервые за восемь лет он понял: скальпель тут не поможет. Здесь нужен не разум, а страх. Для контраста сюжета и его разгромного разоблачения. И он как раз постучался в дверь писателю интригующей идеей.

Писатель со злорадной ухмылкой на лице погрузился в изучение. «Каменная Баба». Слова, выцветшие, как надписи на надгробных плитах, забытых под крапивой. Древний идол, страж границ – между лесом и полем, между живыми и мёртвыми, между тем, что можно назвать, и тем, что лучше не трогать. Божество, способное, если его осквернить, превратиться в карающую силу – не злую, но справедливую, как голод, как зима, как долг.

Но для Лео Взрыва это был не дух. Не проклятие. И не память земли, вросшая в камень. Это лишь архаичный мем. Примитивный алгоритм страха, запрограммированный в сознание деревенских поколений задолго до появления электричества и полиции. Даже до того, как человек научился писать своё имя. Удобный каркас. Готовая схема. Маска для убийцы, который знает: если хочешь, чтобы тебя боялись – не кричи. Шепчи старые слова.

Его циничный мозг – эта отточенная машина, холодная мельница, перемалывающая боль в текст, хаос – в сюжет, безумие – в бестселлер, – уже начал свою работу. Скальпель логики врезался в плоть легенды.

Он отбрасывал шелуху суеверий, как патологоанатом – жир с трупа: «Кто извлекает выгоду? Кто молчит? Кто боится, что правда вылезет наружу?»

Всё сводилось к трём точкам: жадность, страх и вина. А «Каменная Баба»? Кто же она? Да просто этикетка, наклеенная на банку с гнилью.

Он довольно усмехнулся. Выпил глоток крепкого чёрного кофе – горького, как приговор. И не заметил, как за его спиной, в отражении потухшего экрана ноутбука, тень на стене дрогнула – не от сквозняка, а от прикосновения «свежего» сознания, что не верит в мистику.

«Итак. Что мы имеем?» – подвёл итоги Леонид. Не вслух. И не на бумаге. В тишине своего кабинета, где даже пыль боялась шевельнуться, он сложил пазл. Как хирург собирает кости после взрыва: аккуратно, без эмоций, с холодной уверенностью того, кто знает – плоть лжёт, а кость говорит правду.

«Ритуал? Вылизать череп до блеска? До перламутровой гладкости, будто его полировали не языком, а слезами? Абсурд! Чистейший. Леденящий абсурд!» – размышлял он.

Ни один серийный убийца из тех, чьи дела он разбирал по мельчайшим деталям, чьи души он выворачивал наизнанку, – не стал бы рисковать часами, ночами, свободой ради такой глупости. Это вовсе не страсть. И не навязчивая идея. Это – холодный расчёт.

А значит, это не маньяк в классическом понимании, а перформанс. Театр ужаса, поставленный не для жертв, а для зрителей. Для тех, кто живёт в избах с покосившимися ставнями и молчит, когда спрашивают: «Вы что-нибудь слышали?»

Пирамида. Черепа, уложенные с геометрической точностью, как в храме мёртвых богов. Все – лицевыми костями в одну сторону. На деревню. На Бездворье. На дома, где спят потомки тех, кто когда-то пришёл посмеяться, надругаться, опорочить честь божества. Это не ритуал, а обвинительный акт, выгравированный не чернилами, а яростью разгневанной «Каменной бабы».

«Хах! Ну конечно, – усмехнулся писатель, нащупав тонкую нить здравого смысла. – Как бы не так!»

Судя по всему, кто-то выносит приговор целой общине. Не одному грешнику. Не одному причастному, а всем. Потому, что вина – как болото: в нём тонут не поодиночке, а все разом.

«Секта? Может быть…»

Леонида затянуло в свои мысли. Но что-то не клеилось. Секты всегда оставляют следы: символы, тексты, преданных дураков с горящими глазами. А здесь – только тишина и черепа.

«Мститель? Уже вероятнее…»

Писатель потянулся за остывшим кофе, но и не думал отвлекаться. Убийца явно умный. И терпеливый. Понимающий, что страх – не в крике, а в безмолвии. Ему не давало покоя, что древние легенды – не сказки, а ключ, которым можно отпереть дверь в любой дом, если знать, как стучать.