Полная версия:

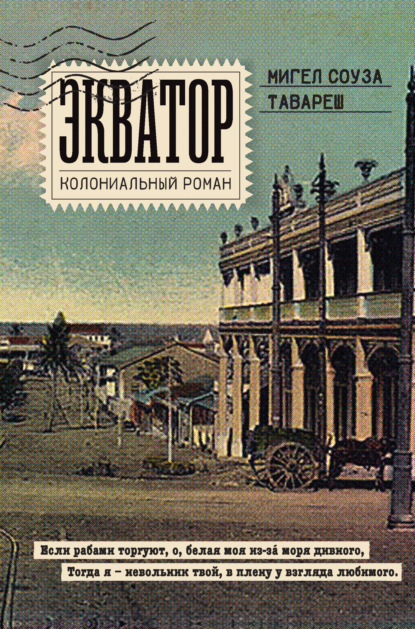

Экватор. Колониальный роман

– Да, но кто сказал, что я думаю об отъезде? Это только ты пока рассматриваешь такую возможность вместо меня!

– Да, конечно же, ты рассматриваешь эту возможность, иначе ты бы сразу сказал королю «нет».

– Королю нельзя так просто сказать «нет»: это не то же самое, что отказать, например, Вери́ссиму.

– Понятное дело. Однако же, правда заключается и в том, что, если бы эта мысль казалась тебе полностью неприемлемой, ты тогда не ждал бы столь неделикатно целую неделю, чтобы дать ответ, зная с самого первого момента, что он будет отрицательным.

– Ну что ж, Жуан, тогда тебе остается только посадить меня на корабль и отправить куда подальше, в тропики! Я склоняюсь к мысли, что больше всего в этой истории тебя радует, что ты сможешь убрать меня подальше от Матилды…

– Нет, Луиш, дело не в этом. Я считаю, что ты должен быть подальше от Матилды в любом случае, уедешь ты или останешься. С другой стороны, по совсем другим соображениям и как твой друг, я считаю, что тебе нужно ехать. Только есть одна вещь, которую я должен тебе сказать: я полагаюсь на твою честь и надеюсь, что пока ты не будешь абсолютно уверен в том, что откажешься от предложения короля, ты не будешь завязывать отношений с Матилдой.

– Если ты не против, Жуан, этот вопрос мы решим вдвоем, я и Матилда. А моя честь подсказывает мне, что если завтра или позже я с ней встречусь, еще не приняв решения относительно Сан-Томе́, я скажу ей заранее, что происходит.

– Ну что ж, наверное, на сегодня это самое лучшее, на чем можно было бы остановиться. Пошли присоединимся к остальным, а завтра поговорим более спокойно.

На следующий день Луиш-Бернарду приехал в контору своей Навигационной компании к десяти утра. Он попросил, чтобы ему разыскали и привели капитана Валдемара Ашсе́нсиу, капитана «Катарины», которая в то время стояла на якоре в Атлантической бухте Мар-да-Палья, напротив Лиссабона. Прежде чем перейти работать в компанию, капитан плавал между столицей и Сан-Томе́.

Потом Луиш-Бернарду попросил свою секретаршу передать все акты и документы главному управляющему, заказал папки с последними отчетами и счетами компании, а также отчеты министерства по делам флота и заморских территорий с годовым перечнем всех грузов, перевозимых в оба конца между Лиссабоном и Сан-Томе́, включая также списки пассажиров и их данные. Секретарше, удивившейся тому, что он даже не притронулся к положенным на стол газетам, с чтения которых он традиционно начинал каждое утро, он сказал, чтобы, кроме как по случаю приезда Ашсе́нсиу, его больше не беспокоили. Вслед за этим Луиш-Бернарду начал писать на листке бумаги имена всех знакомых ему людей, которые имели хоть какое-нибудь отношение к Сан-Томе́ и При́нсипи.

К полудню, будучи выдернутым из глубокого сна, каким моряки обычно спят на суше, к нему явился капитан Ашсе́нсиу. Уже достаточный опыт общения в этой среде, имевшийся у Луиша-Бернарду к тому времени, научил его тому, что не стоит оценивать качества служащего торгового флота по тому, как он выглядит на суше. Иначе, увидев его сейчас в дверях, он давно бы уже заменил капитана. Чувствуя некоторый физический дискомфорт от его присутствия, Луиш-Бернарду был краток и после приветствия перешел сразу к делу. Он спросил капитана, что, по его мнению, должен взять с собой человек, вынужденный отправиться в долгую командировку из Лиссабона на Сан-Томе́, уточнив только, что этим интересуется его товарищ, рассматривающий перспективу провести на островах некоторое время.

– Все, – с максимальной естественностью в голосе ответил капитан «Катарины».

– Все? Нет, подождите: там нет вообще ничего, даже еды?

– Нет, еда есть, доктор Валенса. Это как раз единственная вещь, которая там в достатке. Есть рыба, хорошая и в изобилии, фрукты – только собирай с деревьев, курятина, свинина, матабала (это что-то вроде картофеля, только вкусом похуже), мука из маниоки. Нет риса и овощей – вот этого нет.

– Ну, а остальное?

– Остального нет ничего.

– Ничего? Ну, например, чего не хватает?

– Так, мы говорим о мужчине, не так ли? О таком, как сеньор Валенса, который собирается поехать туда жить, ведь так?

– Да, о мужчине.

– Значит, так, сеньор. Для мужчины там нет ничего. Нет чернил, писчей бумаги, лезвий для бритья, нет ни полотенец, ни салфеток, нет посуды и столовых предметов, нет одежды, обуви, нет сбруи для лошадей, нет восковых свечей, нет никакого вина и вообще никакого алкоголя, за исключением жуткого местного самогона, нет фотобумаги, музыкальных инструментов, металлических кастрюль, нет утюгов. Нет ничего, сеньор.

– Табака тоже нет?

– Табак иногда привозят с Азорских островов или из Бенгелы[17].

Полностью подавленный, Луиш-Бернарду отпустил капитана и без особого энтузиазма и вдохновения начал составлять список того, что некто, но не он, возьмет с собой на Сан-Томе́, если однажды он согласится туда отправиться, чтобы прожить там три долгих года.

Покончив с этим, он перешел к чтению свежих газет, начав с O Século. Он всегда считал ее хорошей газетой, с хорошими новостями и репортажами, с хорошим языком, достойными источниками информации и серьезными аналитическими статьями. Последнее время, правда, O Século склонялась в сторону республиканского лагеря, хотя ей было далеко до памфлетной тональности таких изданий, как A Luta или A Vanguarda с ежедневными оскорблениями в адрес королевской фамилии и монархии в целом. Однако O Século шла в ногу с духом времени, который, конечно, благоволил республиканцам, особенно после того, как те присовокупили к своим задачам борьбу с бедностью и эксплуатацией, после забастовки рабочих 1903 года в Порто. Правительство попыталось тогда ее подавить, отправив против тамошних ткачей гвардейцев и прибывший в северную столицу крейсер Дона Аме́лия. И, хотя Луиш-Бернарду был умеренным монархистом – больше соответствуя семейным традициям, нежели из обретенных им убеждений, – некоторые аргументы республиканцев казались ему не лишенными смысла. Начиная с 1890 года, даты английского Ультиматума[18], страна погрузилась в глубокий кризис – политический, экономический, культурный и социальный. С отменой рабства в Бразилии закончились переводы от эмигрантов, которые до тех пор хоть как-то уравновешивали королевские внешние денежные расчеты. Все, без чего стране нельзя было обойтись в сфере модернизации, импортировалось. Единственными экспортными товарами были пробка и рыбные консервы.

Небольшие отрасли промышленности, такие как производство портвейна или какао на Сан-Томе́, представляли собой очень незначительный вклад в огромный дефицит торгового баланса. Ежегодно бюджет оказывался разбалансированным на пять-шесть миллионов рейсов, накопив общий внешний долг в восемьдесят миллионов. Более трех четвертей пяти с половиной миллионного населения страны жило в сельской местности, но сельское хозяйство, базировавшееся в основном на дешевой и обнищавшей рабочей силе, не обеспечивало народ даже самым необходимым, чтобы он не голодал. Восемьдесят процентов населения было неграмотно, девяносто процентов не имело доступа к здравоохранению и оказывалось беззащитным перед болезнями и эпидемиями, практически как в эпоху средневековья. Португалия была самой отсталой страной Европы, самой бескультурной, самой бедной, самой несчастной и… самой тоскливой. Даже среди элиты, кроме студенческих протестов в Коимбре во время экзаменов или трех месяцев зимнего оперного сезона в театре «Сан-Карлуш» практически ничего не происходило. Аристократия, отмеченная дилетантизмом и отсталостью, была уверена, что, помимо Сан-Карлуша, мир только и представлял собой что лошадиные бега, вечерние летние «слёты» в Кашкайше, в домах Эрисейры и в усадьбах Синтры. Единственное, что их слегка беспокоило, – это «нувориши», «интеллектуалы» и республиканцы, которые тем не менее знали, что их сфера влияния ограничивалась полудюжиной лиссабонских кафе. А за их пределами народ, как обычно, верил в знаки Провидения, в церковные проповеди и в божий промысел, который управлял и этой бесконечной нищетой, и этим высокомерным, бесполезным наследным богатством господ и знати.

Однако Луиш-Бернарду отвергал также и демагогическую риторику республиканцев. Все беды страны, считал он, происходили не от монархии, не от личности самого короля Дона Карлуша, а от постоянной ротации во власти двух партий, начиная от Дворца Сан-Бенту и заканчивая государственными институтами на местах, которые обслуживали лишь только самих себя и «своих» вместо того, чтобы служить стране. Беда заключалась во всесилии избирательных структур, в предопределенности выборов, результаты которых были поделены заранее между двумя крупнейшими партиями, забывшими о чувстве долга и о государственности. Сейчас, например, оппозицию возглавлял Хинтце Рибейру, представляющий партию «регенеративистов»[19], а во главе правительства стоял «прогрессист» Жузе́-Лусиану де Каштру, который, несмотря на то что он официально находился в тени политический жизни, продолжал управлять правительством и страной. Король, в свою очередь, ограничивался тем, что он, так сказать, позволял этому происходить, что, впрочем, входило в обязанности конституционного монарха. Временами его обвиняли в безразличии к состоянию, в котором пребывала нация, и к условиям жизни португальцев. Но если бы он только попробовал вмешаться в конкретные управленческие дела, в эту бесконечно далекую от совершенства партийную конкуренцию, попробуй он выбрать и позвать править тех, кого он считал лучшими, толпы газет и политиков тут же обрушились бы на него с криками «тиран» и «узурпатор». К примеру, никто больше, чем сам Дон Карлуш, не мог положительно влиять на португальскую внешнюю политику: это не раз было доказано приездами к нему короля Англии Эдуарда VII, испанского короля Альфонса XIII или, уже в текущем году – кайзера Вильгельма II и президента Франции. Однако любая дипломатическая инициатива короля неизменно натыкалась на зависть и недоверие со стороны правительства и на проклятия в прессе.

То же происходило и в отношении территорий, существование которых чуть ли не стало открытием для страны только после предъявления Англией Ультиматума, в чем, кстати, обвинили самого короля Дона Карлуша. Его стали подозревать в нежелании разделить высокие патриотические чувства, внезапно охватившие сердца португальцев именно в тот момент, когда «коварная Англия» не согласилась уступить Лиссабону энное количество африканских квадратных миль. Это позволило бы соединить между собой Анголу и Мозамбик за счет земель между ними, протянув от одного африканского берега до другого данную часть империи, о которой большинство народа и понятия не имело, на которую реальная власть Лиссабона никогда не распространялась и куда она вряд ли бы добралась в ближайшие десятилетия. Однозначно относясь к подобным «кофейно-патриотическим» идеям, Луиш-Бернарду в разговоре с королем в Вила-Висозе понял, что оба они думают об этом одинаково: империя, брошенная на произвол судьбы, фактически не управляемая и не модернизируемая, не заслуживает хвалебных речей. При том что ежегодно государственный бюджет терял по три миллиона рейсов на колониальном хозяйстве, в политике все равно продолжали звучать глубокие вздохи по поводу так называемой «Розовой карты»[20]. Африканские землевладельцы, «фазендейруш» потребовали и получили право применять таможенные тарифы на импорт иностранных товаров, конкурировавших с их продукцией: народ от этого только потерял, потому что стал покупать дороже то, что раньше можно было купить дешевле при отсутствии столь порочной конкуренции. Государство тоже потеряло, потому что получало от этого меньше, чем вкладывало. Только они, землевладельцы, оказывались в выигрыше.

Энрике Мендонса, крупный фермер на Сан-Томе́, недавно выстроил себе помпезный дворец на одном из самых высоких холмов Лиссабона, где устраивал праздники, пышность которых потом обсуждал весь город. Очевидно, что разбогател он на своих делах в колониях, тогда как страна из-за этих колоний продолжала из года в год разваливаться на глазах. Спрашивается: что эта за колониальная политика такая? В Мозамбике, при помощи Моузинью, Дон Карлуш пытался установить принцип первостепенности государственных и общественных интересов. Но в течение полутора лет, в промежутках между военными кампаниями и боевыми операциями, Моузинью сталкивался с интересами частных компаний, которые, действуя из столицы и руками правительства, делали все, чтобы подорвать эти начинания и саботировать его усилия. И, в отсутствии поддержки со стороны Дона Карлуша, но при его молчании и уступчивости, Моузинью, в конце концов, отказался от своих намерений.

Все это Луиш-Бернарду написал в двух своих, буквально прогремевших статьях, а позже развил эту тему, опираясь на соответствующие цифры, в работе, посвященной экономике колоний. Живя ею, пусть не как производитель, а всего лишь как перевозчик, он не сомневался, что Португалия нещадно проматывает свои возможности, предоставляемые ей вожделенной для многих африканской империей. Мозамбик и Сан-Томе́, хотя и в совершенно разных пропорциях, были чрезвычайно богатыми сельскохозяйственными территориями. Ангола, как время от времени показывали ведущиеся там разработки, добавляла к сельскому хозяйству бесконечные богатства в виде залежей полезных ископаемых и сырья. Но все это еще требовалось разработать, исследовать и организовать. Из всех колоний лишь Ангола начала последнее время понемногу заселяться. Однако те, кто туда отправлялся, сбежав от нищеты и неурожая из Минью или Траз-уж-Монтеш, казалось, не планировали и не мечтали ни о чем другом, кроме как реализовать древнейшее «призвание» португальцев – продавать всякую мелочь обитателям тех стран мира, куда зов церкви или долг воина забрасывали их случайными морскими маршрутами.

Луиш-Бернарду отложил газету и глубоко вздохнул. Определенно, и Жуан был в этом прав: не хватало чего-то значимого, грандиозного – и в его стране, и в его жизни. Политика как образ жизни никогда его не привлекала. Он обычно говорил, что в жизни стоит либо делать что-то по-настоящему важное, либо лучше не делать ничего. Жить, отдавшись воле течения, позволяя себе вещи хорошие и приятные, уклоняясь от всякого рода ловушек, препятствий и обременительных обязательств. Он ненавидел веру и любые формы фанатизма – как в религии, так и в политике, в общественной жизни или в работе. Ничто не казалось ему по-настоящему важным настолько, чтобы серьезно взволновать его, заставить поменять привычный ежедневный комфорт на дискомфорт, сопряженный с достижением какой-нибудь честолюбивой цели. Многие интеллектуалы его времени рассуждали так же, как он, однако, похоже, они страдали от такого отсутствия планов и помыслов, как от дурной болезни. Он же, наоборот, видел в этом некое преимущество.

И вот теперь возникла эта история с Сан-Томе́. Из деликатности Луиш-Бернарду сразу не сказал королю, что тот ошибся в выборе и что он явно не годится для подобной миссии. Однако он не собирается, из соображений все той же деликатности, расточать свою жизнь, как написал Артюр Рембо. Сделав тогда вид, что задумался над предложением короля, Луиш-Бернарду на самом деле покинул Вила-Висозу с твердым намерением потратить предоставленные ему дни на то, чтобы подыскать наиболее удачный повод отказаться от обязанностей, которые к тому же он так и не стал воспринимать своими. С того самого утра он старался убедить себя, что Сан-Томе́ – это полнейшая глушь, где невозможно ни жить, ни служить. Поэтому, рассуждал он, собрав необходимую информацию и подкрепив ею свой отказ, он напишет письмо Его Величеству и отклонит предложение, добавив, что по-прежнему остается в распоряжении короля для выполнения других задач во благо родины, которые тот сочтет для него подходящими. И жизнь его, наконец, снова вернется в свое нормальное русло.

* * *Уже в десятый раз Матилда посмотрела на часы: было пять минут одиннадцатого, а за дверью ее номера на четвертом этаже отеля «Браганса» по-прежнему не было слышно ни звука.

«Может, он не придет?» – Этот простой вопрос, это сомнение вызвали у нее дрожь от страха и унижения. Однако Матилда и сама не смогла бы сказать с уверенностью, хочет ли она появления Луиша-Бернарду или нет. Если бы он не пришел, она могла бы выйти отсюда целой и невредимой, жизнь ее оставалась бы в полной безопасности, а впереди ждали бы мир, спокойствие и ясное будущее. У нее были дети, был муж, была легкая и приятная жизнь в поместье в Вила Франка, идущая своим чередом, ее ежедневные ритуалы – без гнетущего беспокойства, без тайн, которые некому поведать, без страха и без сдавливающей грудь тяжести. Если бы он не пришел, все это было бы не более чем летним сном, чем те короткие секунды, на которые она потеряла разум от его поцелуя, украденного на гостиничной лестнице. И больше не было бы ничего – ни этой комнаты, этого заранее спланированного предательства, этой встречи в полумраке, взаперти, будто она скрывалась от самой себя и от мира, который слышался ей там, за окном. Не нужно было бы страдать от кошмара, который она уже предвидела, надевать на себя одно лицо днем, другое ночью – одно для других, всех остальных, другое для себя, для того, что творилось внутри нее. Утром она вышла бы отсюда, улыбаясь новому дню, нетронутая, верная, такая же, какой была. Не только снаружи, но и глубоко внутри.

В то же время, если бы он не пришел… Если бы он не пришел, она лежала бы здесь всю ночь, будто ее изнасиловали, а потом бросили, как какую-нибудь одежду – надели, а потом бросили, – как что-то случайное, непредвиденное. Как недоразумение. И она чувствовала бы себя преданной предательницей, отвергаемой даже тем, кого она предала. На следующее утро он, наверное, оставил бы у портье записку, с извинениями за то, что у него что-то там произошло в самый последний момент, или, хуже того, с признанием, что он пришел к выводу, что им нужно остановиться. Да, она бы вышла тогда на улицу с высоко поднятой головой, ведь, в конце концов, ничего не произошло. Но все же как будто произошло! Она же, по сути, сейчас вся перед ним, а он убежал, она ему себя отдала, а он ответил отказом. По ночам дома она стала бы смотреть на своего мужа с чувством глубокого стыда и унижения: «Я даже себе не могу признаться, что предала тебя. Хуже того, я была готова предать тебя, но меня отвергли. Даже если я сама обманута, я все равно тебя обманула!» И она продолжала бы принимать свойственную ему всегда деликатность, сдерживаемую рамками приличия страсть, его ритуальную манеру оставаться рыцарем в постели – вместе с неописуемым ощущением своей внутренней нечистоплотности…

Десять двадцать. Она услышала шаги в коридоре и то, как постучали в дверь, но не в ее. Услышала голоса и смех людей, которые не собирались ни от кого прятаться. Кто-то из них кого-то ждал, другой уже встретил, никаких кодовых слов в разговоре. Оставался только один выход: бежать отсюда немедленно, зайти за Мартой в соседний номер, быстро собрать вместе чемоданы, расплатиться и бежать. Но куда бежать в этот час? «Спокойно, Матилда. Подумай спокойно!» Она села на кровать и случайно увидела себя в зеркале туалетного столика. Красивая, желанная. Цветок, ждущий, чтобы его сорвали. Никакой мужчина в здравом уме не пренебрег бы такой женщиной, настолько готовой себя отдать. Неожиданно, разум ее прояснился: да, конечно, она уедет из отеля на следующий день, забрав внизу его письмо, но открывать его не будет. Она приложит его к письму, которое напишет, и передаст через Жуана. В нем она скажет, что раскаялась во всем и решила спешно покинуть отель до назначенного часа. Что потом, уже ближе к полудню, она отправила посыльного в отель за багажом и, мол, тогда только получила его письмо, но не прочитав, вернула его, догадавшись при этом, что оставил его именно он, придя на встречу и не застав ее. Вывернув таким образом все наизнанку, если она когда-нибудь встретит его, ей не будет перед ним неловко. Всего это не решает, но помогает решить нечто существенное.

Неожиданно ее осенило: а что, если он все-таки придет сейчас? Тогда, подумала она, тогда все будет представлено ею так, будто это обычная дружеская встреча. Они просто хотят получше узнать друг друга, из обычного любопытства. Просто обстоятельства заставляют их соблюдать предосторожность и прибегать к подобного рода хитростям. Она, конечно же, воспользуется этой возможностью, чтобы, не очень все усложняя, объяснить, что тот их поцелуй в Эрисейре не значит ровно ничего, что он был всего-навсего секундным испугом, таким неожиданным, что она даже не нашлась, как на него среагировать. А потом она даже могла бы добавить, таким обыденным тоном, что-то вроде: «Не скажу, чтобы он был плох, но… что было, то было».

На этот раз она совершенно четко услышала шаги, которые поднялись до верхней ступеньки лестницы и теперь уже направлялись по коридору, приглушенные, но быстрые, будто кто-то старался дойти до назначенной цели, не желая, чтобы его заметили. Сердце ее начало колотиться еще до того, как она услышала, что шаги остановились перед дверью ее номера, и секунду спустя раздался тихий стук. Окаменев, она осталась сидеть на кровати, глядя на дверь, словно во сне. Через несколько секунд постучали снова, и она поняла, что должна встать и открыть дверь, прежде чем кто-то другой выйдет в коридор. Она отодвинула щеколду, повернула ручку и, открывая, сразу отступила на пару шагов назад, увидев, как в тумане, молча входящего в комнату Луиша-Бернарду. Затем она сразу же закрыла дверь, задвинула щеколду и прислонилась спиной к косяку, прождав долгие секунды, прежде чем взглянуть на него. Он показался ей красивым и недоступным для нее ловеласом. На нем был черный костюм-тройка, белая рубашка с высоким воротником и жемчужной булавкой, а также зеленоватый шелковый галстук, завязанный простым узлом. Его темные, не слишком короткие волосы были чуть растрепаны, как это бывает у мужчин, привыкших поправлять их рукой, тонкие усы окаймляли его широкий рот. Глядевшие на Матилду влажные карие глаза улыбались ей улыбкой завоевателя, в которой, однако, было что-то из детства, от мальчишки с улицы, неожиданно получившего в руки подарок. Несмотря на весь свой холодный расчет, с которым она все спланировала, взглянув на него, она не могла не улыбнуться. Но это была улыбка, адресованная не ему, а самой себе: «Из всех мужчин в мире, дорогая Матилда, этот, совершенно точно, последний, кому женщина может доверять».

Луиш-Бернарду протянул к ней руки, и она ответила тем же. Он улыбнулся, она также улыбнулась в ответ, снова той же улыбкой, которую он так и не смог точно расшифровать. Продолжая молчать, они смотрели друг на друга, держась за руки, не понимая, как прервать это молчание. Потом он притянул ее к себе, но она слегка отстранила свои губы и лицо и, лишь подчинившись его жесту, нежно уткнулась ему в плечо. Он попробовал настоять на своем, но она так и не оторвалась от его плеча.

– Матилда…

– Не говорите ничего, Луиш. Не говорите сейчас ничего.

– Но я хочу вам что-то сказать, Матилда.

– Я тоже. Нам обоим есть что сказать, только пока я просто хотела бы побыть вот так вот. Чуть-чуть.

Матилда почувствовала, что ему становится неловко: всякому мужчине показалось бы неловким так стоять, держа в объятьях женщину. Он прижал ее к себе, и она почувствовала, насколько их тела подходят друг другу. Она поняла, что он, скорее всего, думает о том же, что грудь ее соединилась с его, и что еще чуть-чуть, и она потеряет всякий контроль над собой. Она закрыла глаза и бессильно опустила руки, когда он, крепко удерживая ее перед собой за пояс, запрокинул ее голову назад и надолго погрузился губами в ее губы.

Не отпуская ни ее губ, ни ее тела от себя, Луиш-Бернарду приблизился к краю постели. Посадив ее, он опустился перед ней на колени и лишь тогда прервал свой нескончаемый поцелуй. Собрав ей руки на груди, без грубости и целомудрия, как мальчишка, любующийся своей игрушкой, одной рукой он развязал бант на ее блузке и начал медленно расстегивать пуговицы. Матилда была все еще с закрытыми глазами, предпочитая не видеть свою вырвавшуюся из распахнутой сорочки грудь, его руки, бесстыдно исследующие ее, и его влажный, горячий язык, лижущий ее соски. Она лежала совсем голая, вся перед ним, вся отданная ему. Теперь, уже не в силах сопротивляться, она притянула его голову к своей груди, почувствовав между пальцами его тонкие волосы.

– Боже мой!

– Матилда, – он вдруг поднял голову, – сейчас, я должен это сказать прямо сейчас: возможно, мне придется уехать отсюда.

– Сейчас? – она, наконец, открыла глаза, пытаясь понять, что он хочет сказать.

– Нет, не сейчас. Возможно, что через два месяца мне придется уехать из Португалии на три года.

– Но куда, Луиш, и почему?

– Я не могу сказать всего, Матилда, я связан долгом конфиденциальности. Могу только сказать, что речь идет о поездке в Сан-Томе́ и При́нсипи с государственной миссией. Большего поведать я не могу. Однако я обещал и себе, и Жуану, что скажу об этом раньше, чем между нами произойдет нечто непоправимое.