Полная версия:

Исцеление мира. Журнал Рыси и Нэта

Поле колхозное за двадцать лет густо заросло кустарником, молодыми деревцами, пойдём напрямик к Медвежьему хутору… Тщательно смотрите под ноги, не наступайте ни на какие бугорки и холмики, чтобы не потревожить муравейники и не раздавить норки мышей. Напоминаю, следуем строго за мной, шаг в шаг, и не зевать, а то из-за хлёсткого удара ветки можно превратиться в Кутузова.

Остапыч двигался впереди легко, упруго, бесшумно, как большая кошка. Движения его были неторопливы и точны одновременно, поднятые вверх руки мгновенно перехватывали верхушки молодых деревьев и высокой травы.

Наша группа, где каждый был почти в два раза моложе его, шла медленно: то и дело что-то падало и гремело, шумное сопение и чавканье ботинок спотыкающихся людей ничем не отличались от фырканья и топота стада зубров.

Проводник понял, что французские киношники выбились из сил.

– Всё, мужики, здесь в кустах бузины есть небольшая секретная поляна, на ней сделаем привал и поснедаем, – произнёс Матвей Остапыч, шагнул в сторону и… исчез.

Я вдохнула побольше воздуха, набралась смелости, сделала то же самое и… очутилась на полянке, где в центре лежало вросшее в изумрудный мох бревно и раскинулся цветущий куст сирени.

– Складывайте свои пожитки на траву, люди добрые! Садитесь поближе к бревну! Отдыхаем! Сейчас быстренько на спиртовке чаёк из моих травок сварганю, откушаем его – и будете как новенькие. Не улыбайтесь, это воду пьют, а чай кушают!

– Красивое место для привала вы выбрали, Матвей Остапович, – блаженствовал Андрэ, осторожно снимая рюкзак и разминая уставшие ноги.

Красота, несомненно, даёт силы при отдыхе, но это не самое главное при выборе местечка даже для небольшого привала. Пристанище выбирается таким образом, чтобы достаточно было только сесть на приглянувшееся место – и ты уже практически полностью сливаешься с окружающей местностью.

– Весь фокус в том, что сам ты видишь всё вокруг, а тебя нет, – ответил проводник, зажигая спиртовку под котелком и доставая полотняный мешочек из одного из своих многочисленных карманов. Неторопливо развязав тесёмки, егерь высыпал из него какие-то корешки в воду и накрыл варево крышкой.

– Кто может на нас здесь напасть? Хищники? Волки или медведи? – с нарочитым испугом спросил Александр Капнист.

Да зверью мы не нужны, у них и без нас развлечений хватает – привычка это, которая не раз мне и моим спутникам спасала жизнь. Ничего нового я вам не скажу: самый страшный хищник – это человек. Браконьеры захаживают лося или зубра завалить, и ничем они не отличаются от вооружённых бандитов. Места глухие, а рации после схода с кабаньей тропы не работают. Да вы не бойтесь, отдыхайте спокойно. У нас хорошо пернатый телеграф функционирует: если кто чужой объявляется, сороки вовсю морзянкой передают сигнал тревоги. Вы же не боитесь днём гулять у себя в Париже? Так вот здесь, я думаю, намного безопасней. Пообщаемся минут тридцать, чайку целебного отведаем и пошлёпаем дальше, – как мог развлекал нас разговорами дед Матвей, периодически помешивая и пробуя свою стряпню ложкой.

Что верно, то верно: городские джунгли иной раз бывают опасней саблезубых тигров!

– Как же вы время определяете? Часов, как я мог заметить, у вас нет? – не унимался Андрэ.

– Это точно вы подметили: часов у меня нет – не ношу я их, ориентируюсь по солнцу, звёздам, цветам, росе, температуре воздуха. Ложусь, когда сон сморит, встаю, когда выспался. С детства знаю с точностью до минуты, который час, и встать могу в любое время, когда надо. Мы, деревенские, связь со временем не утратили. А часы здесь чудят! Вот у вас, доктор, на руке какие часы?

– Ролекс субмарин! – не задумываясь ответил Андрэ.

– Марка меня не интересует. Механические или электронные? Посмотрите все на свои хронометры и скажите мне время, – как-то по-особому хитренько спросил Остапыч.

Мы все посмотрели на свои часы и по очереди начали отвечать на вопрос проводника.

– Механические, сейчас двенадцать часов сорок пять минут.

– Электронные, сейчас десять часов восемнадцать минут.

– Механические, сейчас одиннадцать часов тридцать минут.

– Электронные, сейчас четыре часа две минуты.

Как сказал бы Остап Бендер, хорошее место для свиданий.

Матвей Остапыч посмотрел на наши открытые от удивления рты и наморщенные от попытки понять, что случилось с часами, лбы. Я приложила свои часики к уху – они молчали; потом потрясла рукой, но стрелки часов замерли. Впервые, может быть, я ощутила, что время материально.

– Частенько здесь часы болеют, и что интересно: если они чудят, то у всей группы; а если идут точно, то тоже у всех. Вот от чего это зависит, мне непонятно. Может, вы разберётесь… Чувство же голода человека редко подводит. Так что, ребятки, сейчас около часа дня, – увещевал нас, как любопытных детей, Остапыч, не забывая при этом угощать бутербродами, извлекая их из своего бездонного рюкзака, подобно Христу, преломляющему хлеб со трапезниками. – Так что откушаем чайку с бутерами – и в путь.

– А радиационные дозиметры тоже могут врать? – прошамкал забитым ртом Мишель Дризэ.

Остапыч без всякого перевода сразу понял вопрос француза и, обратившись ко мне, сказал:

– Ты ему переведи, дочка, что главный и самый верный ваш дозиметр и часы – это я. В необычное и незнакомое место, где некому помочь, идти можно только с человеком, которому доверяешь свою жизнь.

«Тайная вечеря» закончилась, и через минут двадцать ходьбы по деревенскому полю, заросшему орешником, рябиной и берёзками, мы очутились у старого разросшегося яблоневого сада, в котором, похоже, поселились одновременно все времена года.

На разлапистых ветках лежали охапки почти осыпавшегося яблоневого «снега», а рядом цветение только начиналось. Жирная рыжая белка сидела на ветке и со скоростью овощерезки точила сочное яблоко. Вы когда-нибудь видели цветущую яблоню с коричневыми подмороженными яблоками, оставшимися от прошлогоднего урожая?

Как могло сохраниться столько плодов с прошлой осени? И почему они не падают здесь на землю?

Зона чудит!

Остапыч рассказал нам, что круглый год в этот бывший колхозный сад приходят полакомиться яблоками кабаны, лоси, благородные олени, косули, белки. И всегда здесь есть яблоки! Плодов прошлого урожая хватает аккурат до нового. «Ничего себе Эдем!» – подумала я. Но чем дальше, тем более фантастично звучал рассказ нашего проводника.

– За чудо-садом «медвежий» хутор начинается… Да-да, медвежий! Медведица там живёт с тремя медвежатами… Обращаю ваше внимание: именно с тремя. Обычно в природе у медведицы, как и у женщины, рождается один малыш, редко – двойня и совсем редко – тройня. В заповеднике же и у оленихи, и у кобылы, и у косули рождается сейчас по двое-трое детёнышей. Не беспокоит человек животных, вот они и размножаются в удовольствие, – продолжал объяснять нам Матвей Остапович, потом протянул руку вверх, сорвал яблоко и с такой жадностью откусил плод, что шипящий сок брызнул во все стороны. – Не бойтесь, эти яблоки есть можно, они – чистые, много раз проверено. Попробуйте сами!

Сразу за садом виднелась накренившаяся на бок облезлая сторожка с грудой развалившихся и почти сгнивших ящиков. От неё тянулась тропа, усыпанная толстым слоем бело-лиловых лепестков пионов, росших здесь как осока на болоте.

От запаха цветов кружилась голова, щекотало в носу.

Раздолье пионов вклинилось в высокий малинник.

Развалины, полностью заросшие колючим кустарником, судя по остову крыши и двум ещё чудом сохранившимся стенам, были когда-то жилым домом. Следующие две постройки пребывали не в лучшем состоянии, а вот последний когда-то добротный сруб был молодцом, вокруг него росли кусты смородины и малины. Вот из этой крайней хаты и раздался леденящий душу рёв.

Бежать от медведя, как говорят бывалые охотники, напрасный труд. По дереву он карабкается едва ли не как белка. Плавать умеет на уровне мастера спорта.

– Так, хлопцы, стоим здесь, в саду, и наблюдаем в оптику: это медведи, они чужаков не любят, а ветер с нашей стороны, бегает же человек по сравнению с мохнатым медленно. Так что топтыгин, если вас учует, может догнать и задрать, а яблони здесь старые – под весом человека аккурат обломятся, – то ли шутил в своём стиле, то ли предостерегал нас Остапыч.

За рыком из окна сруба вылезла огромная медведица, подбежала галопом к кусту смородины, села на задние лапы и начала обгладывать ветки, сдирая с них, прямо как с шампура, нежные духмяные листочки.

Огромная туша урчала и находилась в постоянном движении, перекатывая волнами мышцы под красноватобурой шерстью.

Вдруг на крыше того же дома послышался треск, и из дыры на кровле вылез медвежонок серо-буро-малинового цвета (теперь я точно знаю, что такой цвет есть) и, как по детской горке, скатился вниз, а за ним – второй, третий.

Так они и забавлялись некоторое время, а потом, точно мальчишки, прыгая и тузя друг друга, двинулись к жующей в кустах смородины мамаше подкрепиться.

Мирная вегетарианская картина. Кто сказал, что медведи кровожадны?

– Наснимались, ребята, потопали дальше – в «лошадиную» деревню, там нас будет ждать вездеход. Село это уникальное, туда с украинской территории лет десять тому назад пришли дикие лошади Пржевальского. Звери не имеют гражданства и не понимают, для чего нужны границы и колючая проволока. Они идут сюда и бегут из разных мест и сторон, и брести будут, пока жизнь людей здесь невозможна. Вот и дикие лошади прискакали, а обитали они до этого почти у саркофага, на украинской части зоны, самостоятельно пересекли границу и поселились в деревне на берегу озера. А говорят, они вымерли. Интересно, что почти триста лет тому назад в этих местах ещё можно было встретить их ближайших родственников – туров и тарпанов. И вот здесь эти жители пустынь и полупустынь – лошади Пржевальского – обрели свою новую родину. Хорошо им без человека в заповеднике. Табун уже тридцать голов насчитывает.

А потом опять продолжилась зона…

Матвей Остапыч, не обращая внимания на наши улыбочки, достал свою гайку с ленточкой и бросил вперёд по тропе, бегущей через сад в сторону зарослей орешника.

Гайка легко шлёпнулась на белый песок, тропу перебежал сердитый зверь с полосой на спине, взлетела встревоженная чёрная птица.

Что-то случилось… Лесные обитатели от кого-то убегали… В воздухе запахло тревогой, прямо как озоном перед грозой. Остапыч неотрывно смотрел на белую в цвету, крайнюю от леска, яблоню.

Я сфокусировала свой взгляд…

На меня уставились огромные жёлтые глаза с вертикальными зрачками. Это была она – рысь, та, что встретила нас у замка Ваньковичей. Я узнала её, а она – меня.

Не спрашивайте почему, но я была абсолютно уверена, что она пришла за мною! Неужели всё это время, что мы были в заповеднике, она шла по моему следу?

У меня засосало под ложческой. Это внутренний холод, который появляется даже если на дворе +30.

Рысь встретилась со мной взглядом и, перепрыгнув на другое дерево, остановилась, как будто показывая, что нам надо следовать за ней.

– Остапыч, посмотри: видишь – там рысь! – вскрикнула я, протягивая руку по направлению к дереву, где в ветках промелькнула пятнистая с кисточками ушей мордочка зверя. – Зовёт она нас! Нужно идти за ней!

– Эй, нет, ребята, за рысью мы не пойдём! – тихо, но чётко, не отрывая взгляда от кошки, произнёс дед Матвей. – А двинем по намеченному маршруту к лошадкам, а потом на вездеходе к контрольно-пропускному пункту

«Бабчин». Эта затейница, похоже, действительно что-то хочет нам показать, но я отвечаю за вашу безопасность и рисковать не могу.

У страха глаза велики, но краски неяркие, серенькие.

– Матвей Остапыч, неужели вы не видите, как всё изменилось! Померкли краски, тишина вызывает тревогу! Где-то нужна наша помощь! Вы что, забыли, что Надежда и я – врачи! – поддержал меня Андрэ Бертье.

Но сталкер был неумолим:

– Это ваше решение – не моё. Похоже, мы попали в реку времени. Будем идти по знакам. Рысь эту я знаю неплохо, опасности нет. А ты, Надежда, – обратился ко мне егерь и подтолкнул вперёд на своё место, – иди первой. Это твоё кино, а мы в нём только зрители.

Интересно, что на уме у этой Багиры? Но животные не умеют думать, они живут инстинктами, побуждающими их к действию. И что там, за этим призрачным танцем в узорочье переплетённых веток?

Большая могучая кошка с симпатичными кисточками на ушах грациозно прыгала с дерева на дерево, бесшумно и стремительно, всё время ожидая нас и оглядываясь. Как будто она прокладывала наиболее удобный для нашей группы путь, проверяя, идём мы за ней или нет.

Кажется, у нас появился ещё один проводник, не менее умный и предусмотрительный, чем первый.

– В дурное место ведёт нас твоя подруга, – раздался за моей спиной голос Остапыча. – К небольшому кладбищу радиоактивного металлолома – остаткам брошенной после захоронения деревень техники. Двадцать лет тому назад железок намного больше было, а потом мародёры почти всё растащили на запчасти да на продажу. Люди смерть и грязь всегда за собой тащат.

Погань.

Мы шли за рысью по тропе печали и тревог. Танец кошки пламенел в переплетении веток.

Она привела нас на край небольшого, заросшего крапивой и полынью поля, огорожённого с двух сторон ржавой, провисшей и перекрученной колючей проволокой. Где мы увидели: экскаватор с поднятой штангой и снятым ковшом; раскуроченную кабину трактора без колёс и непонятно откуда взявшийся остов жёлтого автобуса марки «Икарус». И ещё почему-то у меня на зубах сразу заскрипел песок.

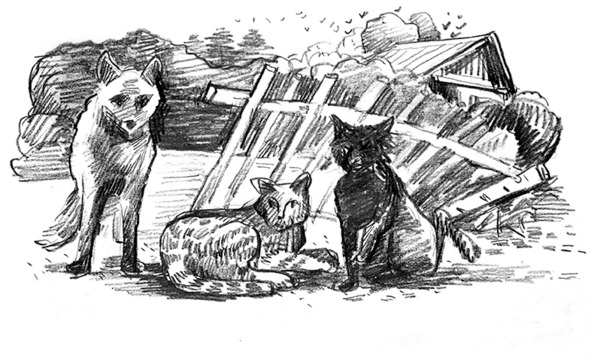

У края поля в низком старте лежали четверо волков. Их рыжие спины отчётливо были видны на фоне яркой зелени, как будто они кого-то сторожили или чего-то ждали. На другом краю поляны матёрый самец-олень низко опустил свои рога, загораживая своей тушей самку и пятнистого неуклюжего оленёнка. Нога детёныша смертельно запуталась в колючей проволоке, как в ловушке.

Матвей Остапыч приказал нам оставаться на месте и ждать. А сам молча обогнул волков и двинулся к оленям. Самец поднял свои рога и отошёл в сторону, самка осталась рядом с детёнышем и начала, как будто желая успокоить, вылизывать своего малыша.

Проводник опустился на колени, достал из кармана кусок хлеба, разломил его на две части; вначале протянул один кусок матери, спокойно подождал, пока она поела, потом осторожно погладил её по морде.

Затем очень медленно и осторожно поднёс вторую руку к оленёнку, выждал, пока тот полижет хлеб. Далее развязал рюкзак, извлёк инструмент, перекусил в нескольких местах колючку и освободил ногу оленёнка.

Детёныш неуклюже поднялся на ноги. Самец и самка окружили своё чадо, вылизывая ему по очереди больную ногу, а потом все вмести двинулись к лесу и исчезли за деревьями. Только после этого дед Матвей медленно поднялся и закинул на спину рюкзак. Волки всё это время оставались на месте и наблюдали за всем происходящим. А на развилке соседнего от них дерева сидел ещё один немаловажный участник событий – рысь. После ухода оленей кошка исчезла в паутине множащихся ветвей так же таинственно и внезапно, как и появилась.

– Всё, ребята, наше путешествие на сегодня окончено. Солнце уже садится. Ночью в лесу находиться нельзя, опасно! Да и волки нас дальше не пустят. Добычу мы у них отняли, а может, и не у них, а может, и не отняли. Кто его знает, что здесь на самом деле произошло?

Остапыч, как Акела из моего любимого «Маугли», поведал, что волков здесь пятнадцать семей. Жить в деревнях им вольготно. Охотятся много, но дичь не убывает. Убивают серые в основном мутантов, слабых и больных. Обычно подраненных здоровых зверей и падаль не трогают – «закон джунглей»!

– Так всё-таки есть мутанты в Чернобыльском заповеднике или нет? – оживился Александр Капнист, услышав звучащее на всех языках одинаково слово «мутант».

Конечно, есть и в нашем заповеднике, и в любом другом, мутации были всегда – и до радиационного воздействия на эту территорию, и после него. Мутанта сложно увидеть, поскольку он не выживает, природа отбраковывает его. Я лично ни одной особи никогда не видел. Ну что, пошли к вездеходу шаг в шаг за мной. Шоу «реки времени» окончено.

И действительно, всё вдруг ожило, как будто оператор отменил режим замедленной съёмки, краски вокруг стали ярче, звуки и запахи резче.

Возвращались мы без приключений, только иногда кое-где сбоку мелькали рыжие знакомые спины, видно, волки решили проводить с почётом непрошеных гостей до самого ЗИЛа.

Набегавшись за день по бездорожью с грузом и полной, как говорят в армии, выкладкой, надышавшись заповедного воздуха, а главное – почерпнув уникальных впечатлений, операторы тут же заснули на сиденьях вездехода. И только доктор Бертье, задумчиво глядя в окно на мелькание закатных оранжевых деревьев, решился обратиться с просьбой к дремлющему рядом проводнику:

– Матвей Остапыч, вы – человек уникальный, таких знатоков природы практически не осталось. Не могли бы вы мне в ближайшую неделю уделить время и рассказать о себе и ваших буднях в заповеднике?

– Ну что ж! Человек вы не праздный, большой учёный, как рассказал мне Фёдор Юркевич, а Федя – мой друг, и ему я доверяю. Раз нужно вам знать про меня и житьёбытьё в заповеднике, то всё расскажу, запишу, покажу и помогу. Телефон вы мой знаете, да и через Фёдора всегда можно связаться, а ещё запишите адрес моей электронной почты. Утром и вечером я в лабораторном корпусе «Бабчина» или на метеостанции в Масанах, в Интернет почти каждый день захожу – свою почту проверяю.

Андрэ быстро-быстро заморгал, хотел что-то сказать, но так и остался с открытым ртом:

– Pardonnez-moi?

– Ничего удивительного, – поняв растерянность Бертье, понизив голос, ответил Остапыч. – С учёными работаю, вот и пришлось компьютерной грамотности под старость лет учиться. До встречи!

Уже затемно наша съёмочная группа добралась до контрольно-пропускного пункта, где все, по настоянию Матвея Остапыча, вымылись как положено по инструкции – сначала холодной, а потом горячей водой. Французы переоделись в свою чистую запасную одежду. Попрощались и поблагодарили егеря.

По плану завтра мы отдыхаем от заповедника, нужно многое осмыслить, обсудить, просмотреть отснятый материал и пройти обследование у Нэта и доктора Ву.

Дотащившись до постели в гостиничном номере, я мгновенно провалилась в сон, где меня уже с нетерпением ожидали визжащие свиньи, бегущие олени и танцующие змеи, Остапыч щёлкал огромными кусачками, и, конечно, хитро улыбалась рысь.

Комментарии:

Мишель Дризэ:

Матвей Остапыч – гигантище, такие следопыты остались только в романах Фенимора Купера. Мы как будто в параллельном мире побывали. Фильм сделаем и назовём его «Пока жизнь людей будет невозможна». Но, конечно, надо вернуться в заповедник ещё – поснимать лошадей, енотовидных собак, бобров, росомах и, конечно, волков.

Александр Капнист:

Согласен, к натуре пристрелялись, теперь надо составить план съёмок и уже идти по нему целенаправленно, но предварительно согласовав все действия с Матвеем Остапычем.

Доктор Николас Ву:

Молодец, Надежда, точно вычислила и описала места, в которых время идёт по-другому. Различные же показания стрелок на часах для меня не показательны. Кто эти часы проверял до похода в заповедник? А вот поляна, где вы обедали, и сад с цветущими яблонями и прошлогодними плодами – это интересно! Именно в аномальных пространственно-временных зонах и произошли твои контакты с рысью. Ребята, наша Надин, так же как и Поль, подтвердила предположение о том, что такие аномальные зоны привлекают тотемных животных и возбуждают глубинную родовую память человека.

Доктор Андрэ Бертье:

Для меня важным открытием стало увеличение рождаемости у животных, скорее всего, под воздействием радиации. Остапыч чётко обозначил, что рождение двоен и троен у медведей, оленей и другого зверья, у которого, как правило, появляется по одному детёнышу, в Полесском заповеднике стало обычным делом.

Нэт:

При чём здесь радиация? Главная причина такой рождаемости у животных в том, что в этом заповеднике реально нет людей! Сейчас почти все заповедники превращены в туристические места с огромным количеством дорог и троп, по которым едут, идут, ползут любопытные туристы с фотоаппаратами.

Интересно, доктор Бертье, что было бы с вашей потенцией, если бы вас почти круглые сутки окружали незнакомые для вас существа?

Задолбали эти двуногие! Всё им хочется увидеть! Построили себе зоопарки – вот и смотрите на животных, или в телевизионных реалити-шоу зырьте на себе подобных. А в заповедники, природные парки не суйтесь. Когда же человек поймёт, что он должен не потреблять и гадить, а жить

в любви и взаимоуважении со всем живым на этой планете? Иначе наша Земля найдёт, как избавиться от обнаглевших людских тварей, и загонит их навсегда в искусственные городские муравейники. А миллионы моих собратьев соорудят для них виртуальный мир во имя спасения реального.

Надежда Сушкевич:

Как бы мне хотелось задать Остапычу риторический вопрос: не было ли ему страшно, когда он повернулся спиной к самцу-оленю? Ведь тот одним движением головы мог покалечить или даже убить нашего проводника.

Доктор Фёдор Юркевич:

Надежда, я поражён вашей фантазией и готов биться об заклад, что Матвей Остапыч никогда не рискнул бы ни своей жизнью, ни тем более жизнью вверенных ему людей и не пошёл бы за рысью. Один бы он ещё как-нибудь проскользнул, но с такими «токсичными пассажирами» и «живыми мишенями», как вы, – только в порядке бреда!

СОН, ЧЕМОДАНЧИК, ПЕТРОВИЧ И КИНОКАМЕРА

Пост 3

6 июня 2006 г.Фёдор ЮркевичЧёрная туча с седыми, рваными краями, севшая, как на насест, на навигационную башню, медленно накапливала силу, готовая ринуться на раскинувшуюся перед ней взлётную полосу Минского аэропорта.

Казалось, дождь, как разъярённая квочка, вот-вот бросится на беззащитное притихшее здание аэровокзала, жмущиеся друг к другу самолёты «Белавиа» с серыми крестами на фюзеляжах и наш микроавтобус, трусливо ожидающий своей участи.

Наступила тишина, всё замерло. И именно в этот момент на горизонте показался вожделенный лайнер.

Выпущенные шасси, пробежка, остановка винтов, спуск трапа, проверка погранслужбы – и я держу в своих объятиях улыбающегося, чертовски хорошо выбритого и благоухающего солнцем и морем Ниццы своего старинного друга профессора Андрэ Бертье.

Почти двадцать лет мы готовились к этому походу в Полесский радиационный заповедник, но звёзды сошлись только сейчас. Точный расчёт, анализы, подбор участников, оборудование – тело эксперимента. А душа его – это звёзды.

Я доверяю звёздам, они постоянны. Даже если взорвутся, то свет катастрофы дойдёт до нас через сотни лет.

Профессор Бертье со своей рыжеволосой ассистенткой Надеждой, длинный и согнутый, как вопросительный знак, доктор Ву и трое операторов французского телеканала TFС, похожие больше на военных, чем на служителей концерна братьев Люмьер, загрузились в ожидавший их автотранспорт.

Весь путь от Минска до Хойников ваш покорный слуга развлекал французов триллером под названием «Ужасы Чернобыльской зоны» и даже пытался снять напряжение от своих рассказов у гостей, напоив их сбитнем и попотчевав царской ухой.

Разместив всех в гостинице города Хойники с непереводимым фольклорным названием «Журавинка», я упал на кровать в своём номере и провалился в сон.

…Трещина побежала, встав на гусиные лапки, потом раздался стон, громкий, хриплый стон остатков стены замка Ваньковичей в Рудакове.

Коралловые кирпичи с вдавленным клеймом «W» полетели в разные стороны. Стены бальной залы замка сложились за мгновение, за мгновение длиною в чью-то жизнь – из-под груды кирпичей и балок торчали познавшие камни и грязь дорог рыжие берцы с двумя пряжками на голенище и лисий хвост…

Резкий звук, похожий на сирену скорой помощи, вырвал меня из этого ужаса.

Господи, так это был сон! Мой телефон вибрировал и подпрыгивал, как волчок, на тумбочке.

Поднимаю трубку и слышу недоумённый голос Андрэ Бертье:

– Bonjour! Фёдор! Ты где пропал? Восемь утра, мы ждём тебя на завтраке. Или что-то случилось и наши планы меняются?

– Прости, Андрэ, проспал, буду через пятнадцать минут. Всё идёт по плану.

Воздух здесь, как кислородная подушка, сознание проясняется и ты, как будто выходишь из наркоза, возвращаешься словно с того света.

Через четверть часа я уже сидел за столом и наблюдал, как мои французские друзья уплетали драники со сметаной, деревенскую яичницу с салом, задорно хрустели молодой редиской и тёмно-зелёными перьями лука. Плетёная корзинка с утренней выпечкой, вазочки с повидлом и тарелка с сыром сиротливо стояли без всякого внимания.