Полная версия:

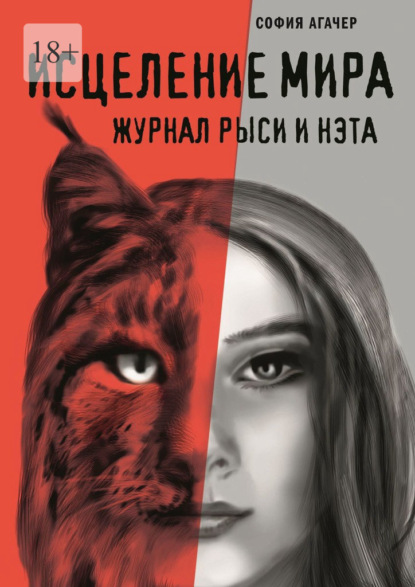

Исцеление мира. Журнал Рыси и Нэта

Исцеление мира. Журнал Рыси и Нэта

София Агачер

Иллюстратор Лада Чуплыгина

Дизайнер обложки Алексей Иванов

Корректор Ирина Володина

© София Агачер, 2025

© Лада Чуплыгина, иллюстрации, 2025

© Алексей Иванов, дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0065-4726-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

София Агачер

ИСЦЕЛЕНИЕ МИРА

Журнал Рыси и Нэта

Роман

Предисловие

ИСЦЕЛЕНИЕ МИРА

Роман Софии Агачер «Исцеление мира. Журнал Рыси и Нэта» – результат почти десятилетней работы автора. Начавшись как публикации в «Живом журнале», он превратился в глубокое, наполненное множеством смыслов и структурно сложное художественное произведение о взаимоотношениях природы и человека, о науке будущего, о Чернобыльской катастрофе и о любви.

В центре сюжета – экспедиция в Полесский радиационно-экологический заповедник в рамках уникального, небывалого научного эксперимента по перемещению ментально-эмоционального тела человека в тело животного. Так французский врач Андрэ Бертье пытается помочь своей любимой жене Веронике, чьё тело разрушено боковым амиотрофическим склерозом. Сама эта тема невероятно пронзительна: в образе врача, который не может вылечить любимого человека, – и непокорность, и бессилие перед лицом смерти, и причудливая ирония, свойственная Судьбе… Но одновременно красной нитью через весь роман проходит тема не личной, но общечеловеческой катастрофы – аварии на Чернобыльской АЭС.

Она и сегодня, 38 лет спустя, остаётся сложной и болезненной для нашего общества. Но Софии Агачер удалось

найти неожиданный и деликатный подход к ней. «Ужас и Страх умаляют жизнь. В этой книге вы их не найдёте, не найдёте того, что так любит теперь смаковать кинематограф!» – написала Агачер в авторском предисловии. И это – правда. Её взгляд на Чернобыльскую катастрофу сильно отличается от общепринятого. Для Агачер случившееся в апреле 1986-го – в первую очередь не техногенная катастрофа и не человеческая трагедия, а рана, нанесённая людьми Земле, которую природа бережно и любовно врачует. Зона отчуждения становится местом, где растения и животные возвращают себе принадлежащее им по праву, где разливается полноводная Река Времени, где восстанавливаются утраченные связи… От описаний природы заповедника захватывает дух: читаешь и испытываешь мучительную зависть к участникам экспедиции, которым довелось увидеть всё это вживую. И – к автору, у которого получилось так точно и тонко прочувствовать и передать не тронутую людьми красоту.

Человеческую беду София Агачер, конечно, тоже не обходит стороной. Без «чернухи», без шокирующих физиологичных описаний лучевой болезни она показывает случившееся через небольшие, совсем простые эпизоды, от которых тем не менее кровь стынет в жилах: вот в начале мая жители ближайших деревень сажают картошку на огородах, ещё не зная, что через считанные дни им придётся навсегда покинуть малую родину; вот деревенские мальчишки помогают пожарным грузить в фонящие радиацией вертолёты мешки с песком… В этом – бесспорное мастерство писателя.

Важно, что Агачер не пытается делить мир на чёрное и белое, не делает из ликвидаторов святых, не демонизирует правительство: «Думаете, коммуняки ограбили, обманули людей? Да никто ничего тогда ещё не понял! Ведь никогда такой аварии не было! И никто не знал, что делать! Что правильно, а что неправильно?» Простая, но очень ценная мысль, которую упускают из поля зрения многие «творцы», берущиеся сегодня за тему Чернобыля. А автор, к слову, знакома с ней не понаслышке. Катастрофа на АЭС затронула её, уроженку Гомельской области, напрямую. Так что «чернобыльская линия» в романе – не фантазии на тему, а личный опыт, переплавленный в художественно выверенное произведение, в высокое искусство.

И тут нельзя не отметить мироощущение Софии Агачер, под обаяние которого незамедлительно попадает читатель романа: мудрый и светлый взгляд на мир, жизнелюбие и мужество – вот те качества, которыми автор сполна наделила своих героев. Агачер близка философия пантеизма, идея всеобщей связи вещей, далёкая от антропоцентричных взглядов современного общества. Нет, человек здесь – не пуп земли, не царь вселенной, но лишь звено единой цепи, соединяющей всё мироздание. Причём звено – слабое, утратившее бесценные навыки гармоничного существования: «Животный мир намного древнее человеческого, и когда-то он делился своими знаниями с людьми и был очень тесно связан с ними. У кого-то общаться со зверьём получалось лучше, чем у других, – так в роду возникли ведуньи, передававшие свои знания через века из поколения в поколение. В современном мире человек окончательно утратил связь не только с животным миром, но и со своей родной землёй. Всё перемешалось, усреднилось, цивилизация выкорчёвывает последние корни индивидуальности».

Тема отчуждения человека от природы, от корней, от малой родины также очень важна для глубокого проникновения в текст. А эксперимент доктора Бертье, если смотреть на него шире, способен не только вернуть радость жизни безнадёжно больной Веронике, но и стать началом исцеления всего человечества. И, как ни парадоксально, помогает доктору в этом… искусственный интеллект! Образ нейрокомпьютера по имени Нэт, взаимодействующего напрямую с человеческим мозгом и способного, ко всему прочему, испытывать эмоции – центр научно-фантастического пласта романа. И надо сказать, что в сегодняшних реалиях он уже не кажется плодом авторского воображения, а представляет собой скорее предположение дальнейшего хода развития технологий. Вполне вероятно, что через несколько лет Нэт станет реальностью, а София Агачер – одной из тех, кто предсказал его появление.

Особое место в романе занимает мистика: здесь нашлось место и легендам зоны отчуждения, и ведовству, и телепатии, и пространственно-временным аномалиям… Завораживает один из центральных мистических образов, отсылающих нас к фольклору, – образ Белой Лунной Волчицы, связанный с родом Вероники. Образ этот сложный, многоплановый. А ещё – символичный. Довериться волку, пойти за ним – значит преодолеть страх и научиться доверять миру, значит стать по-настоящему сильным, мужественным и свободным человеком. Таким, как герои этого романа: безнадёжно больная, но не утратившая надежду Вероника; смелая, готовая на рискованный эксперимент Надежда; сотрудник радиационного заповедника дед Матвей, вернувшийся в родные места, ставшие опасными для здоровья и жизни, чтобы помочь миру залатать проделанную катастрофой брешь…

Широта охвата тем, смысловая и событийная многоплановость потребовали от Софии Агачер создания сложной, нелинейной композиции, – и автор справился с этой задачей блестяще. Роман состоит из девяти частей-постов, написанных от лица разных участников эксперимента и снабжённых комментариями, благодаря чему читатель может погрузиться в тему максимально глубоко, увидеть и прочувствовать все грани происходящего.

А ещё, помимо всего прочего, «Журнал Рыси и Нэта» – удачная литературная мистификация, что, на самом деле, большая редкость в современной литературе. Дочитав книгу до конца, испытываешь иррациональное желание поискать этот блог на просторах «Живого журнала» – так хочется поверить в реальность этой истории.

Она нужна нам сегодня как никогда.

«Журнал Рыси и Нэта» – роман о боли и исцелении, о доверии и надежде. И о великой тайне, которую представляет собой наш мир: живой, неизведанный и до краёв наполненный любовью.

Николай Иванов, председатель СП России

Здравствуй, дорогой Читатель!

«Писать просто и ясно так же трудно, как быть искренним и добрым», – считал Моэм. Всю свою жизнь я стараюсь быть искренней и доброй, но просто о сложном, о трудном, о больном писать так и не научилась. Трагедия сама определяет язык повествования.

Не мы выбираем место рождения.

Случилось так, что я родилась в Гомельской области и про Чернобыльскую катастрофу знаю не понаслышке. Авария прошла через отчий дом и моё сердце, унеся жизни близких людей, и во многом повлияла на мою судьбу.

Роман «Журнал Рыси и Нэта» я начала писать в 2014 году, выкладывая главы в своём блоге «Живого журнала». Отсюда название романа и его композиция. После первых робких публикаций и зарисовок в Сети стали появляться комментарии читателей. И теперь каждая глава в книге снабжена небольшими комментариями.

Так я познакомилась со Змееловом. Вы, конечно, догадались, что это ник?

Со Змееловом я освоила огромный пласт знаний о животном и растительном мире.

Нам кажется, что это мы приручаем зверей и животных. Между тем это они приручают нас. Змеелов писал о рыси, волке, кабане, зубре, чёрном аисте, выдре, как будто и сам был этими зверями. Он рассказывал не просто о дикой природе, а о животном царстве – том мире, из которого были изгнаны люди, словно падшие ангелы из рая.

Когда умирают срубленное дерево, убитая охотником птица или зверь, земля лишается частички души.

И вот наконец наша кормилица устала от издевательства – осушения болот, вырубки лесов, уничтожения зверья и птиц – и выдохнула, изгнав тупых и обнаглевших паразитов-людей.

Границы свободного в своей первозданности мира от непрошеных гостей охраняли изящные и хитрые рыси. Патрулировали территорию и следили за порядком сильные и мудрые волки.

Зверьё здесь было непуганое – охотилось и днём, и ночью. Зубры, кабаны, лошади Пржевальского, медведи жили по своим законам, никому не принадлежа и не желая подчиняться законам дичи под прицелом.

Берёзы, осины да ёлки прошили насквозь брошенное человеческое жильё. И оно стало трухой. Змеелов описывал мир дикой природы без человека. Мир дикой природы обрёл рай! В общем, как говаривал Пришвин, «с природой одною он жизнью дышал»…

Я знала только одно такое место в Европе – Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, или «Чернобыльский рай», как шутил Змеелов.

Так о чём мой роман?

О любви и о спасении любимых! Он о творце и его творениях, ибо, по словам Ницше, творчество – вот великое спасение от страданий, великое облегчение жизни!

Ужас и Страх умаляют жизнь. В этой книге вы их не найдёте, не найдёте того, что так любит теперь смаковать кинематограф!

Страх появится позднее… причём у тех, кого и близко там не было. А тогда, помню, не было ни страха, ни ужаса при эвакуации населения – никто ничего ещё не понял тогда!

И героизма, и жертвенности не было – люди делали свою обычную работу, как выполняли её каждый день до этого, и радовались, что им заплатят два, а то и три оклада… Если ещё проще и яснее… мой роман о враче, пытающемся спасти свою любимую от жуткой болезни. Диагноз понятен, причины возникновения заболевания не изучены, лечения не существует.

Врач решается на научный эксперимент, который можно провести только в условиях закрытой природной экосистемы, где водятся рыси. В мире существует лишь одна такая «природная лаборатория» – заповедник в Чернобыльской зоне отчуждения, где и раскручивается маховик сюжета.

Надо ли добавлять, что все события и имена в романе являются вымышленными?

Если нет, то приятного погружения!

Ваша София Агачер

ПРОЛОГ

Забитый колодец, безлюдной деревни хранитель, Некошеный, серый, под солнцем стареющий луг. И купол вдали золотится, святая обитель,

И город пустой перед ним возникающий вдруг. И странные люди, одетые не по сезону.

И всё, что ты видишь вокруг, называется зоной.

Сергей Урывин. Из песни «Зона»

Чёрное небо провисло, как клеёнка с водой. Туча напоминала поливальную машину. Фиолетовые вспышки молний исполосовали небо.

Если бы не близкое знакомство доктора Андрэ Бертье с президентом Французской республики и не поздний звонок господина Жака Ширака своему коллеге президенту Беларуси Александру Лукашенко, частный самолёт французского телевизионного канала TFС никогда не смог бы приземлиться в Национальном аэропорту Минска.

Но шасси выпущены, словно когти у кошки, колёса мягко коснулись бетона, и двенадцатиместный комфортный джет побежал по почти пустынному взлётному полю, где врассыпную стояли самолёты с тёмно-серыми крестами на фюзеляжах

Похоже, люфтваффе опять базируются в Минском аэропорту?! – пошутил брюнет с типичным для француза крючковатым носом.

Стюарт Шарль, опоясанный ремнём безопасности, нервно поправил свой красный галстук-бабочку и пояснил:

– Господин Бертье, это самолёты «Белавиа» с цветком василёк – эмблемой белорусской авиакомпании.

– А почему тёмно-серого цвета?

– Кризис: не хватает синей краски, дорогой Андрэ, – рассмеялся сидящий напротив доктора Бертье высокий мужчина, после чего с ленцой потянулся, встал и… стукнулся головой о верхнюю багажную полку. – У-у-у-у… Поделом мне… или, как говорится, «il ne faut pas réveiller le chat qui dort»! 1

Мелкий дождь не прекращался.

Пассажиры джета явно нервничали и хохмили, подбадривая друг друга перед поездкой в Полесский радиационно-экологический заповедник. Группа французского телевидения получила разрешение не только на посещение, но и на съёмку фильма о животном мире закрытой и таинственной Чернобыльской зоны. И предвкушение опасного путешествия пьянило, как шипучка из подвалов мадам Клико.

Белоруссия встречала французских телевизионщиков с уважением и вниманием, как будто членов правительственной делегации. Улыбчивый пограничник поднялся в салон джета, проверил и проштамповал паспорта.

У самолёта застыли микроавтобус «Мерседес» и вытянувшийся в струнку, как солдат почётного караула, доктор биологических наук, зоопсихолог Фёдор Юркевич.

1 «Il ne faut pas réveiller le chat qui dort!» – французская пословица, эквивалентная по значению русской: «Не буди лихо, пока оно тихо!»

Доктор Бертье первым сбежал с трапа, обнялся с белорусским учёным и возбуждённо заговорил по-русски, слегка картавя:

– Фёдор, как я рад тебя видеть! Мы ждали этого дня десять лет! Свершилось!

Руководитель группы и переводчик доктор Андрэ Бертье, его помощница доктор Надежда Сушкевич, компьютерный гений доктор Ву и операторская группа, состоящая из настоящих, прожжённых телевизионщиков, одетых в видавшую виды летнюю форму солдат Французского легиона: Мишеля Дризэ, Александра Капниста и Поля Ваньковича, – расселись по местам.

Прибывший багаж молниеносно перегрузили в микроавтобус, и уже через десять минут прилетевшие покинули территорию взлётного поля, так и не побывав внутри здания Минского аэропорта.

У шлагбаума офицер пограничной службы, молоденький летёха, отдал французам честь и даже попытался натужно улыбнуться.

Белорусская земля радовала гостей жёлтыми и фиолетовыми полями цветущего люпина, поздними трелями июньского соловья и нежно-зелёными берёзовыми рощами вдоль дороги по маршруту Минск – Хойники.

Французы ещё не пришли в себя, и Фёдор Юркевич решил взять их в оборот.

– Как устроились, ребята, всем удобно? Едем прямо в Хойники. Расстояние – 330 километров, время в пути – пять часов. Сейчас 13:00 по местному времени; через пару часов сделаем привал в лесочке недалеко от Бобруйска. Поснедаем, как говорят белорусы, ушицы из щучек утреннего улова, а кто рыбку не уважает – тому мачанку с рёбрышками и драниками предложат. Так что ещё засветло прибудем на место. Там для вас забронирован целый этаж в гостинице «Журавинка». Хорошая гостиница… не хуже ваших клоповников на Монмартре, – переводил на французский язык почти дословно вводную речь Фёдора доктор Бертье, опустив, правда, его замечание насчёт кровососущих в парижских отелях.

Гости воспряли духом.

– Фёдор, – обратилась Надежда к доктору Юркевичу (хочу заметить, что на Западе «доктор» – это вежливая форма обращения к любому учёному, а не только к врачу), – лёту от Парижа до Минска всего ничего, да и условия у нас были шикарные, так что все сэкономленные силы, помноженные на любопытство, мы намереваемся обрушить на вас. Расскажите нам о Полесском заповеднике, Чернобыльской зоне, обо всём том, что мы должны знать прежде, чем попадём в эту радиационную паутину человеческой боли.

Фёдор Юркевич, автор уникальной книги по зоопсихологии волков, и доктор Андрэ Бертье, известный невролог, познакомились на всемирной научной конференции в Париже в середине девяностых. В то время одно упоминание Чернобыльской зоны вызывало у европейцев первобытный ужас. Но когда небольшого роста и совсем негероической наружности, с давно не бритой щетиной на лице, рано облысевший человек лет пятидесяти выступил с докладом об опыте сохранении экосистемы на примере Полесского радиационно-экологического заповедника, весь зал аплодировал белорусскому учёному стоя!

Андрэ Бертье пригласил Фёдора Юркевича к себе в Ниццу. Именно там, на Лазурном берегу, на вилле «Вера», где находилась неврологическая клиника для безнадёжных больных, и возник этот безумный план совместного эксперимента и поездки в заповедник…

Фёдор снял бейсболку, взлохматил остатки растительности на черепе, достал из своей сумки три альбома и протянул французам.

Родные мои! В этих альбомах фотографии обитателей и истинных хозяев нашего Чернобыльского рая! Полюбуйтесь на этих красавцев – оленей, зубров, медведей, рысей, чёрных аистов, орланов, диких лошадей Пржевальского. Разве они не прекрасны?

Телевизионщики оживились.

– Все эти животные наконец-то обрели свой дом, откуда ужас перед радиационным облучением и смертью выгнал самых страшных, всё и вся пожирающих и разрушающих существ на Земле – нас с вами.

«Мерседес» плавно скользил по асфальту. Тихо и бесшумно. За окном – вангоговские поля. Киношники с альбомами в руках, где каждой твари по паре. Ноев Ковчег!

А Фёдор тем временем продолжал:

– Итак, немного истории. 26 апреля 1986 года, в 1 час 23 минуты, произошёл аварийный взрыв четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной станции. Взрыв был такой чудовищной силы, что разрушил толстые стены из бетона и в атмосферу было выброшено колоссальное количество радиоактивных веществ. В блоке начался пожар – первыми в этот ад спустились пожарные расчёты.

Они не знали, что погибнут. Вечная слава и память этим ребятам-пожарным, спасшим всех нас!

Пламя было потушено, но начались мощнейшие выбросы радиоактивных веществ. Шквальные порывы ветра рвали, гнали и разбрасывали радиоактивные облака по всей Европе, где смерть выпадала пылью и проливным дождём на цветущие сады, сохнущее бельё, играющих детей, участников велогонки мира, людей на первомайских демонстрациях, крестьян, работающих в поле, и коров, жующих отравленную траву.

Для нейтрализации четвёртого энергоблока был сооружён «саркофаг», на строительство которого затратили более трёхсот тысяч тонн бетона и большое количество свинца.

За два года свыше полумиллиона человек приняли участие в ликвидации аварии и её последствий. Сейчас их называют ликвидаторами. Большинство из них болеют, многие умерли, но никто не считал и не считает себя героем, потому что нас в Советском Союзе с детства учили Родину защищать. Сотни тысяч людей вынуждены были навсегда покинуть свои жилища, простившись с землёй и могилами предков.

Больше всего досталось моей родной Беларуси: на территории Гомельской области выпало около 70 процентов радиоактивных осадков. В радиусе тридцати километров от Чернобыльской станции непригодная для жизни людей территория с заражённой на тысячу лет почвой, с сотнями оставшихся без хозяев, брошенных деревень, куда тут же потоком хлынули тысячи мародёров со всей страны, была огорожена колючей проволокой и стала строго охраняемой зоной.

Отныне и до веку, как бессменные постовые, застыли на границе с этой землёй столбы с табличками, на которых красным по белому, словно кровью по снегу, начертано: «ВНИМАНИЕ! РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ!

ВХОД И ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЁН!» А ядовито-жёлтый треугольник с изображением «вентилятора», или знак радиационной опасности, знает сейчас в Белоруссии любой малый ребёнок.

Звезда Полынь – символ Апокалипсиса.

В альбомах есть и знаменитые фото: развороченный взрывом четвёртый энергоблок; автобусы с эвакуирующимися жителями Припяти; колесо обозрения в парке культуры и отдыха, который должен был открыться в городе энергетиков на майские праздники 1986 года; обнявшиеся молодые ребята и девушки на берегу реки Припять, любующиеся на фантастически красивое зарево пожара на атомной станции; пионерская вожатая, что привела пионеров на мост посмотреть, как работают их отцы после пожара на станции.

Смотрите, смотрите!

Подавленные французы молча листали страницы истории.

Сколько боли сочилось с этих фотографий… У любого человека сердце сжималось тисками.

По лицу Надежды беззвучно катились слёзы, а операторы сразу стали заниматься своей работой: снимать дорогу, реакцию соседей по микроавтобусу на чернобыльскую быль; Фёдора с его словно уставившимися в одну точку глазами и сами фотографии. Профессионалы!

Спасительная рутинная работа, что может вытащить из любого стресса и горя, хвала тебе! Главное – не выть, а что-то постоянно делать.

Фёдор замолчал, достал из своей винтажной, потёртой на сгибах и швах сумки термос и повернулся к остальным пассажирам:

– Предлагаю на этой пафосной ноте сделать короткий антракт и испить сбитня, приготовленного моей матушкой специально для вас.

По салону автобуса потёк травянисто-медовый пряный аромат. Путники, держа в ладонях пластиковые кружки, жадно вдыхали запах, отхлёбывая маленькими глотками горячее янтарного цвета варево.

– Федья! Объясни, что это за чудодейственный напиток? – поинтересовался доктор Бертье, прикрывая глаза и урча от блаженства, как мартовский кот на солнце.

С каждым глотком волшебного нектара шестерёнки в черепушке крутились всё быстрее, а краски мира становились ярче и теплее.

Французы были взяты в полон!

– Андрей! – обратился к другу на русский манер Фёдор. – Объясни своим коллегам, что ещё одна кружечка сбитня – и мы не только начнём целовать и любить друг друга, но и, подобно ракете, взлетим на Луну. Матушка моя готовит этот напиток из шипучего мёда и трав, что ей передаёт Матвей Остапыч аккурат из тех мест, куда мы едем.

– Ты хочешь сказать, что этот напиток сварен из растений и мёда Чернобыльской зоны? – прошептал Андрэ, с ужасом обозрев пустое дно своей кружки.

Доктор Бертье приуныл.

– Именно это я и сказал. Недалеко от контрольно-пропускного пункта «Бабчин» есть потрясная экспериментальная пасека, мёд откуда в небольших дозах обладает сильнейшими целебными свойствами. Как в гомеопатии, где вещества в микродозах являются лекарствами, а в макро – ядами.

Французы, не обращая внимания на шепчущихся, радостно галдели и протягивали чашки за добавкой.

Надежда закрыла рот ладошкой, чтобы не прыснуть от смеха, глядя на вытянувшуюся физиономию и выпученные глаза доктора Бертье, который, сделав несколько глубоких вдохов и успокоившись, объяснил кинооператорам, что больше одного стакана сбитня с непривычки пить не рекомендуется – это хоть и не абсент, но всем предстоит завтра трудный поход.

Фёдор, пошалив, невозмутимо продолжил свою привычную лекцию о Полесском заповеднике:

– Хорошо, надеюсь, все восстановили силы, получили удовольствие и готовы слушать меня дальше, – как с привычной профессорской кафедры вещал доктор Юркевич, пряча свой огромный термос от греха подальше в сумку. – Тридцатикилометровая Чернобыльская зона отчуждения находилась на территории двух советских республик – Украинской и Белорусской ССР.

В июле 1988 года Беларусь в своей части организовала Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Вот так через пять лет после аварии уже существовали две совершенно разные структуры, подчинённые правительствам независимых государств: украинская Зона отчуждения и белорусский Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. И что интересно, в зоне отчуждения природа и животные «отчуждены», восстанавливаются не шибко, хиреют, а в заповеднике флора и фауна заповедные, пышные.

Всё в этом мире буквально как назовёшь, так и будет. Радиационный заповедник обосновался в трёх районах Гомельской области: Брагинском, Наровлянском и Хойникском1. Жители 97 вёсак были выселены за пределы этой территории.