Полная версия:

Лингвориторическое образование как инновационная педагогическая система. Принципы проектирования и опыт реализации

В этнопедагогике слово, общение расцениваются как важнейшие факторы народного воспитания, причем «общение как бы суммирует действие всех предыдущих факторов – природы, игры, слова и дела и эту сумму передает последующей группе факторов – традиции, быту, искусству, религии, примеру-идеалу» [Волков, 1999, с. 138]. Правила речевого общения занимают видное место в отечественной нравоучительной литературе, отражающей становление русской педагогики [См.: Курочкина, 2002, с. 100–104]. Учебно-педагогическое сотрудничество и общение в образовательном процессе играет, по сути, определяющую роль с точки зрения педагогической психологии [См.: Зимняя, 2002, с. 305–365]. И вот в учебном пособии с грифом МО РФ «Педагогика и психология высшей школы» глава «Основы коммуникативной культуры педагога» начинается словами:

«Современное состояние речевой культуры в России оставляет желать лучшего. Его можно расценивать как кризисное и в плане речевого этикета, и в плане обедненности лексики, неумения связно и логично выразить свои мысли или чувства. На нашу страну опустился «матовый» смог, расползающийся в сопредельные и далекие страны; безграмотность – явление скорее типичное, чем редкое, хотя мы по-прежнему тешим себя надеждой, что русские – самый читающий народ в мире. Наши политики говорят на «канцелярите», сдобренном пикантным соусом из иностранных терминов, молодежь изъясняется на тарабарском языке, лики которого так же изменчивы, как лики моды. Стремительно летящая вниз планка безграмотности обусловила в значительной мере замену сочинения по литературе изложением при поступлении в высшие учебные заведения, кстати, этот факт свидетельствует еще и о несостоятельности школьных преподавателей литературы, которые не могут психологически перестроиться и оттряхнуть с себя «прах» тоталитарной субкультуры» [Педагогика и психология высшей школы, 2002, с. 300].

Между тем культура речи определяется и как экономическая категория (М. В. Колтунова):

«Высокая речевая культура и развитая экономика в передовых странах неотделимы друг от друга, взаимосвязаны. И наоборот, низкая речевая культура общества определяет соответствующий уровень развития и эффективности экономики». Именно отсутствием речевой культуры обусловлены «низкая эффективность совещаний, переговоров, паралич законов, которые часто составлены так, что их просто нельзя исполнить». Если «любой американец считает обучение речевым формам общения делом не только полезным, но и престижным», то у нас часто слышишь «недоуменные вопросы обучающегося: «Зачем нам учиться? Говорить-то мы умеем». «Говорить», вполне вероятно, да. А изъясняться, выступать, докладывать, парировать, комментировать, тезировать, дефинировать, резюмировать, перефразировать? А ведь это все тоже виды речевой деятельности, которые в профессиональной деятельности менеджера занимают очень важное место» [Колтунова, 2002, с. 3].

В книге Л. М. Митиной «Психология развития конкурентоспособной личности» в концептуальной части выделена глава, посвященная структуре, имиджу и культуре общения, в технологическом разделе предложена «Программа тренинга коммуникативной компетентности» [Митина, 2002]. Высокая речемыслительная культура личности является стержнем адекватной психологии управления – в связи с проблемами групповой динамики, конфликтных ситуаций, переговорных процессов, технологии принятия решений [См., напр.: Психология управления, 2002]. Теория и практика оптимизации коммуникативных процессов в деловой сфере, широком контексте социокультурного взаимодействия представлена в целом ряде изданий последних лет [См., напр.: Данкел, Парнхэм, 1997; Либин, Парилис, 1998; Козырев, 2001; Климов, 2001; Введенская, Павлова, 2001; Хазагеров, Корнилова, 2001; Бодалев, 2002; Клюев, 2002; Томсон, 2002; Лещев, 2002].

Ведущим средством формирования речемыслительной культуры подрастающих поколений выступает обучение русскому языку и речи, низкой эффективности которого посвящено большое количество публикаций также в широкой прессе. Критика звучит со стороны как потребителей образовательного продукта – родителей, просто неравнодушных граждан, так и самих учителей, вузовских работников, авторов учебников и др. Нельзя не заметить, что десятилетиями безрезультатно обсуждаются одни и те же вопросы. Приведем лишь три примера:

В 1988 г. известный лингвист Г. А. Золотова пишет в журнале «Русский язык в школе»: «Перемены в общественной жизни побуждают педагогов и научных работников решительно активизировать свой опыт, свои знания для назревшего улучшения преподавания русского языка в школе. Требование времени – подготовка думающих молодых людей высокой гуманитарной культуры, способных принимать самостоятельные решения, – неотделимо от воспитания в них осознанной любви к родному языку», преодоления «устойчивого равнодушия учащихся к этому предмету». «Как нельзя более актуальна для преподавания русского языка проблема перехода «от знания-догмы к знанию-мышлению» [№ 5, с. 37. – Курсив наш. – А.В.].

В 1999 г. «Филологические записки» (Воронеж) открывают дискуссию статьей Е. П. Артеменко «Преподавание русского языка в школе: нужны перемены!»: «В последние годы перед средней общеобразовательной школой со всей остротой встал вопрос о перестройке преподавания русского языка» [вып. 13, с. 228]; «требуется принципиально иное построение курса в целом; задачи обучения в нем должны быть подчинены коммуникативной цели – формированию навыков речевого общения» [с. 230] и т. д.

В 2002 г. журнал «Народное образование» публикует статью учителя В. Бредихиной «Грамотности нет и не будет. Почему?» [Бредихина, 2002][6].

В связи с вышесказанным более чем своевременной акцией явилась федеральная целевая программа «Русский язык» (2002–2005 гг.), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 483, в соответствии с которой МО РФ организован конкурс научно-исследовательских работ и мероприятий. Их перечень утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации и решением Совета по федеральной целевой программе от 5 октября 2001 г. «Цель конкурса – выявление эффективных и перспективных разработок в области русского языка, являющегося государственным языком Российской Федерации, укрепление позиции русского языка как средства межнационационального общения народов России, государств-участников СНГ и стран Балтии, обновление содержания и методов обучения русскому языку и литературе» [О федеральной целевой программе «Русский язык», 2001]. Однако вызывает большие опасения конечная безуспешность методических поисков последних десятилетий. Мы усматриваем ее причины в частном характере инноваций, тогда как процессам демократизации общества исторически всегда сопутствовала (и способствовала) риторизация образования. С одной стороны, несмотря на декларации о «развитии речи» как принципе и практической цели обучения русскому языку, в массовой школьной практике «знание языка подменяется знанием о языке», «учащийся не осваивает родной язык ни в его отношении к формам мысли, ни в его отношении к реальной речевой деятельности» [Волков, 1996 б, с. 117], тогда как насущно необходима «общенациональная система образования, которая обеспечит свободное выдвижение предложений и принятие решений в строгих рамках полной и объективной картины реальности, авторитетных правовых и нравственных норм, национального исторического опыта, критериев оценки личности через речь» [Там же, с. 122]. С другой стороны, как говорилось во Введении, «риторический канон… есть опробованная тысячелетиями и соответствующая общим законам человеческого мышления и речи парадигма (образец) мыслительной и речевой деятельности», «основа европейской культуры», и овладевающий ею человек «становится и непосредственным участником реального возрождения отечественной речевой культуры» [Михальская, 1996 а, с. 6]. Нельзя не сделать логического вывода об отсутствии альтернативы интегративному ЛР образованию как способу решения рассмотренных проблем.

Отметим, что концепция лингвориторического образования находит все большее признание в научной среде. Журналы «Проблемы социолингвистики и многоязычия» (М., 1997) и «Функциональные исследования: Сб. статей по лингвистике» (М., 1998) публикуют под нашей редакцией разделы «Лингвориторическое образование», а журнал «Лингвопоэтика. Лингвостилистика. Лингвориторика» (М., 1999) – раздел «Лингвориторика». В журнале «Alma mater (Вестник высшей школы)» в 1999 г. под рубрикой «В творческой мастерской преподавателя» опубликованы наши статьи «Синергетический аспект вузовского образования в свете лингвориторического подхода» (№ 2) и «Концепция лингвориторического образования и организация научно-методической работы кафедры русского языка» (№ 11). Около 30 статей прислано в межвузовский сборник научных трудов «Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты» (Сочи, 2002).

Ежегодная работа секции «Лингвориторическое образование как инновационная педагогическая система» проходит в рамках Международной научно-методической конференции «Проектирование инновационных процессов в социокультурной и образовательной сферах» (Сочи, 1998–2002), а также на ряде международных молодежных конференций на базе Сочинского университета. Формулировки-отклики находим в проблематике Международной конференции «Язык и образование» (Великий Новгород, 2000; 2002): «сильная языковая личность: ее лингвистические составляющие», «лингвориторическое образование как инновационная педагогическая система», «актуальные проблемы лингвориторического образования в современных вузах», «воспитание нового поколения специалистов с высокой лингвориторической компетенцией» и т. п. Доклады носят названия: «Лингвориторическое образование – основа коммуникативной культуры» (Г. С. Скударнова); «Инновационные педагогические технологии в лингвориторическом образовании» (И. Г. Орешкин); «Сильная языковая личность и ее лингвориторические составляющие» (А. Т. Липатов); «Объем концепта «сильная языковая личность» (Л. К. Кузнецова); «Сильная метаязыковая личность» (А. А. Абдулфанова) и т. п. [См.: Язык образования и образование языка, 2000].

В иерархической пирамиде человеческих потребностей А. Маслоу потребность в самоактуализации венчает прогрессию «физиологические потребности – потребности в выживании, безопасности – потребности в любви, привязанности и заботе; в уважении». Настоятельная необходимость обеспечить реальные условия для реализации высшей личностной потребности обусловила процессы гуманизации (и гуманитаризации) образования. Приведем определения данных понятий применительно к вузовскому обучению – с учетом их актуальности для предшествующих образовательных ступеней:

«Под гуманизацией образования понимается процесс создания условий для самореализации, самоопределения личности студента в пространстве современной культуры, создания в вузе гуманитарной сферы, способствующей раскрытию творческого потенциала личности, формирования ноосферного мышления, ценностных ориентаций и нравственных качеств с последующей их актуализацией в профессиональной и общественной деятельности.

Гуманитаризация образования, особенно технического, предполагает расширение перечня гуманитарных дисциплин, углубление интеграции их содержания для получения системного знания [Педагогика и психология высшей школы, 2002, с. 27. – Курсив наш. – А.В.].

Такая фундаментальная гуманитарная дисциплина, проникнутая гуманистическим пафосом, как риторика, объективно способна сыграть в данных процессах важнейшую личностнообразующую, интегрирующую и систематизаторскую роль. Как подчеркивают философы, «риторика объединяет в себе философское, логическое, лингвистическое, психологическое, социологическое знание, создавая некое обширное и богатое по своему потенциалу «культурное единство». (…) Риторика не может рассматривать «мышление», «язык», «психику», «общественное» как застывшие системы, взятые в абстракции от реальной речевой деятельности. Она нацеливает на «идеальную» форму взаимодействия этих составляющих, задает подвижный культурный стандарт речевых взаимоотношений» [Марченко, 2002, с. 18]; (см. также параграф 3.2).

В постиндустриальном обществе образование может быть полноценным только при условии его непрерывности. Технологическими предпосылками современной концепции непрерывного образования стали новые технологии передачи информации и технологии обучения. Непрерывное образование, его концепция, сущность, причины создания подробно рассмотрены в учебном пособии С. И. Змеева «Основы андрагогики» (М., 1999). Согласно автору, непрерывное образование предусматривает, во-первых, более рациональное распределение периодов обучения и трудовой деятельности человека на протяжении всей его жизни; во-вторых, подразделение обучения на фазы первоначального, или базового, и последующего, или послебазового образования; приобретение необходимых человеку умений, навыков, знаний, качеств, ценностных ориентаций по мере возникновения потребности в них [См.: Змеев, 1999, с. 22–33; о психологии обучения взрослых см. также: Кулюткин, 1985].

При дальнейшем изложении будет показано, что концепция непрерывного ЛР образования объективно может стать действенным инструментом гуманизации и гуманитаризации российской образовательной системы.

Таким образом, материал, изложенный в данном параграфе, позволяет сделать следующие выводы:

1. Снижение качества образования в постсоветской России проявилось прежде всего в неудовлетворительном состоянии речемыслительной культуры российского общества. В условиях политических потрясений именно русский язык может и должен стать важнейшим фактором обеспечения социальной стабильности. Острые вопросы «языкового существования нации», проблемы формирования речевой культуры, риторической подготовки в школе и вузе активно обсуждаются в педагогической прессе и сборниках материалов научных конференций на всех уровнях – от философского, политического, психологического, общепедагогического до собственно методического.

2. В серьезных проблемах школьного и вузовского обучения русскому языку концентрированно и наглядно отразились и инновационная устремленность системы российского образования, и его болевые точки: неадекватность социокультурным реалиям, преимущественно репродуктивный характер обучения, предметная изолированность, дробность и нефункциональность приобретаемых знаний, умений и навыков в рамках жизнедеятельности индивида, стихийный характер воспитания и развития личности в процессе обучения и др. Конечная нерезультативность методических поисков обусловлена их частно-косметическим характером под эгидой лингвоцентризма. Анализ научно-методической литературы приводит к логическому выводу об отсутствии альтернативы системе непрерывного ЛР образования как инструменту вывода России из духовно-нравственного и социально-политического кризиса. Риторизация образования есть следствие и одновременно необходимое условие утверждения в нем гуманистической парадигмы, гарантия полноценно демократических общественных отношений.

1.2. Языковая личность как субъект социокультурно-образовательного пространства

Во втором параграфе решаются следующие задачи:

– дать определения базовых понятий исследования – «языковая личность», «риторика», «ЛР компетенция», «речевая (речемыслительная) культура», «коммуникативная культура» – и проанализировать их значимость в социокультурном и педагогическом аспектах;

– исследовать категорию «ЛР идеал», генерируемую пересечением теории социокультурно-образовательного пространства (Ю. С. Тюнников) и ЛР парадигмы, как мировоззренчески-технологического ориентира и основы самопроектирования языковой личности;

– в связи со спецификой языковой ситуации в России на рубеже веков проследить социокультурную динамику типологических черт совокупной языковой личности этносоциума – от «тоталитарной» модели (прошлое) к постсоветской (настоящее) и демократической (будущее);

– разработать социокультурную модель «идеальной языковой личности» как современную модификацию отечественного ЛР идеала и адекватный стратегический приоритет нового этапа образовательной политики.

В центре нашего исследования находится языковая личность, так как в сфере образования человек выступает прежде всего в этом своем качестве. В широкий научный обиход вошло определение Ю. Н. Караулова:

Языковая личность – «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения действительности; в) определенной целевой направленностью. В этом определении соединены способности человека с особенностями порождаемых им текстов» [Караулов, 1989, с. 3].

Соответственно трем указанным параметрам речевых произведений выделяются уровни структуры языковой личности: 1) вербально-семантический уровень, или ассоциативно-вербальная сеть, единицы которого – слова и грамматические модели; 2) лингвокогнитивный уровень, или тезаурус, единицы которого – понятия, концепты, идеи, мировоззренческие установки, идеологические стереотипы, в совокупности образующие картину мира данной личности, структурирующие ее представления о действительности; 3) мотивационный уровень, или прагматикон, единицы которого – деятельностно-коммуникативные потребности, мотивы речевого поведения [Караулов, 1987]. Мировоззрение личности формируется на пересечении мотивационного уровня и лингвокогнитивного [См.: Караулов, 1989].

Согласно автору, о русской языковой личности позволяет говорить наличие общерусского языкового типа, базовой части общей для русских картины мира и устойчивого комплекса коммуникативных черт, определяющих национально-культурную мотивированность речевого поведения [Караулов, 1987]. Теория языковой личности получила различные интерпретации в работах ряда ученых и оказалась востребованной в педагогической науке, о чем свидетельствует проблематика целого ряда научно-методических конференций [См., напр.: Проблемы формирования языковой личности учителя-русиста, 1993; Развитие личности в процессе педагогической деятельности, 1994; Языковое образование и воспитание языковой личности (в школе и вузе), 1995; Проблемы языкового образования и воспитания языковой личности, 1996; Общество, язык и личность, 1996; Язык образования и образование языка, 2000; Язык и образование, 2001, 2002 и др.].

Риторика – теория и практическое мастерство целесообразной, воздействующей, гармонизирующей речи. Теория риторики, возникшая еще в античности, синкретически заключала в себе все основные дисциплины гуманитарного курса; к середине XIX века завершается их выделение и специализация, и риторика утрачивает статус теоретической области знаний. Развитие гуманитарной культуры с середины ХХ века отмечено так называемым «риторическим Ренессансом», или «возрождением риторики» [Педагогическое речеведение, 1993, 8, с. 203–204].

Классический риторический канон состоит из пяти частей: инвенция – изобретение содержания речи, диспозиция – расположение, элокуция – языковое выражение, меморио – запоминание, акцио – произнесение. В рамках неориторики первые три раздела переосмыслены как этапы универсального идеоречевого цикла «от мысли к слову», выступающие дискурсивным способом воплощения идеологии на уровне связной речи: инвенция как анализ темы с последующей ее субкатегоризацией на основе селективной решетки данных – на бора «общих мест»; диспозиция как линейная экспозиция референта, его синтагматическое развертывание; элокуция как вербализация референта, или собственно текстообразование [Безменова, 1991, с. 43]. В основе античной риторики лежит категориальная триада: Этос – этическое, нравственно-философское начало речи; Логос – словесное, мыслительное начало речи; Пафос – эмоциональное начало речи.

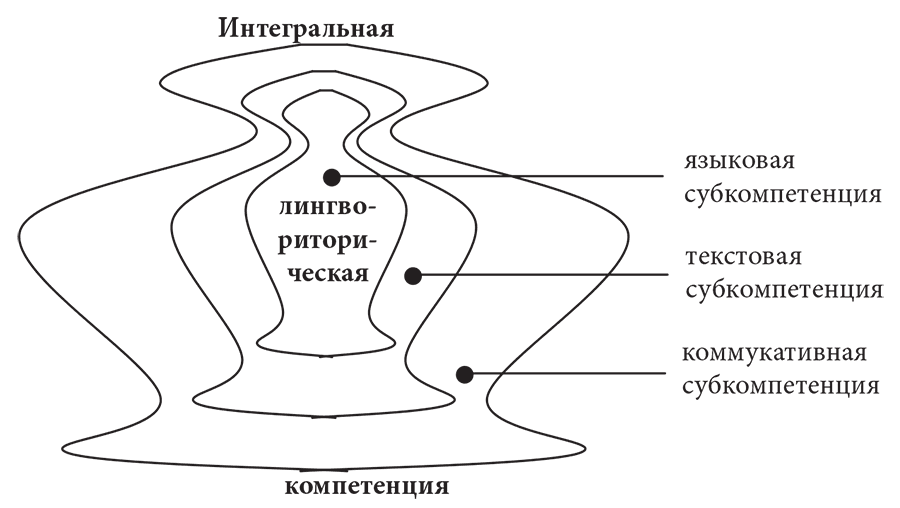

На основе учета дополнительных отношений лингвистики и риторики (подробнее см. подраздел 2.1.2; см. также: [ЛЭС, 1990, с. 417; Волков, 1996 а, с. 4 и др.]) нами была постулирована ЛР компетенция языковой личности как интегральная.

Интегральная ЛР компетенция – совокупность знаний, умений и навыков в области языковых операций, текстовых действий и коммуникативной деятельности; при этом языковая субкомпетенция соотносится с лингвистикой, текстовая и коммуникативная – с риторикой (см. рис. 1):

Рис. 1. Структура интегральной ЛР компетенции субъекта речи

Предваряя свое определение речемыслительной культуры, представим некоторые предварительные шаги, логические основания, которые предшествовали нашей дефиниции. Описательным образом содержательное наполнение понятия речемыслительная культура представлено в требованиях к специалисту в ГОС ВПО для педагогических специальностей, т. е. касаются профессиональной языковой личности, которые относятся к речи и мышлению. Мы расцениваем их именно как социальный заказ системе российского образования.

Общие требования к специалисту: знает государственный язык Российской Федерации – русский; свободно владеет языком, на котором ведется преподавание; обладает культурой мышления, речи, общения; владеет профессиональным языком предметной области знания, умеет корректно выражать и аргументированно обосновывать положения предметной области знания.

Требования к общекультурной подготовке учителя: знает условия и формы речевой коммуникации, владеет базовыми речеведческими понятиями, техникой речевой деятельности; профессионально грамотно и коммуникативно целесообразно владеет русским языком.

В связи с различением когнитивной и коммуникативных функций языка как базовых остановимся более подробно на аспекте речемыслительной культуры в плане специфики взаимосвязей мышления и речи – с опорой на словарные трактовки. Мышление определяется как «одно из высших проявлений психического, процесс деятельности познавательной индивида, процесс моделирования неслучайных отношений внешнего мира, характерный обобщенным и опосредованным отражением действительности; это анализ, синтез, обобщение условий и требований решаемой задачи и способов ее решения. В этом непрерывном процессе порождаются дискретные умственные операции, кои мышление порождает, но к коим не сводится» [Словарь психолога-практика, 2001, с. 386]. Речемыслительный процесс – это «ход мысли, последовательная смена интеллектуально-речевых действий, побуждаемых теми или иными мотивами и соотнесенными с целью. Применительно к конструированию текстов это наиболее эффективная последовательность речемыслительных действий и операций, реализация которых приводит к ожидаемому результату. Если ход мысли планируется, то говорят о деятельностной программе [Педагогическое речеведение, 1998, с. 200. – Курсив наш. – А.В.]. Следствием из этого определения является необходимость вооружить обучающихся теоретико-операциональной основой для творческого конструирования бесконечного множества речедеятельностных программ по эффективному восприятию / продуцированию дискурса (текстов) разных типов. Психологами выделяют дискурсивное мышление как «форму мыслительной стратегии, при следовании коей производится последовательный перебор различных вариантов решения задачи, чаще всего – на базе связных логических рассуждений, где каждый последующий шаг обусловлен результатами предыдущих. Часто противопоставляется интуитивному мышлению, которое характеризуется быстротой протекания, отсутствием четко выраженных этапов, малоосознанностью [Словарь психолога-практика, 2001, с. 388. – Курсив наш. – А.В.].

В процессе поисков педагогической оптимизации описанных выше процессов следует учитывать, что внутренняя речь — «весьма сложное явление, где мысль и язык связываются в неразрывный комплекс, действующий как речевой механизм мышления. Благодаря ей словесно выражаются процессы восприятия мира, действий и переживаний личности, формируются ее установки и отношения к миру, развивается способность к саморегулированию поведения» [Там же, 2001, с. 695]. Выделяются три основных типа внутренней речи: 1) внутреннее проговаривание – «речь про себя»; 2) собственно внутренняя речь, средство мышления, использующее специфические единицы (код образов и схем, код предметный, значения предметные) и имеет специфическую структуру, отличную от структуры речи внешней; 3) внутреннее программирование – формирование и закрепление в специфических единицах замысла (типа, программы) речевого высказывания, целого текста и его содержательных частей [См.: Там же].