Полная версия:

Жуков. Танец победителя

Тютчев! Маршал на мгновение потерял и ход мыслей, а взгляд уже не контролировал ровный ток воды, устремившись куда-то в глубину. Однажды в Одессе на Приморском бульваре, бывшем Фельдмана, в ясный летний день, когда, кажется, все горожане и отдыхающие высыпали из домов и санаториев, заполняя парки и скверы, к нему подошла пожилая дама, одетая в обветшавшее платье, в старомодной шляпке и назвалась то ли дочерью, то ли внучкой поэта Тютчева. От неожиданности он на мгновение смутился, потом приказал сопровождавшему его офицеру-ординарцу предложить ей, если она согласна принять, некоторую сумму денег. Женщина деньги взяла и удалилась. Действительно ли та приморская дама была потомком Фёдора Ивановича Тютчева, он так и не узнал. В Одессе в те годы можно было встретить кого угодно. Всем там хватало места.

Когда Егор всё возможно и посильное для его возраста из шкафа учителя перечитал, тот улыбнулся и сказал:

– Вот окончишь школу, подрастёшь и поедешь в Москву. Там устроишься учеником в типографию. Станешь мастером-печатником. Вот уж где, Егор, книги будут вольные!»

Все ему прочили Москву.

И вот он в Москве.

Александр уже тогда был человеком хорошо образованным. Это качество в старшем брате особенно притягивало к нему Егора. Брат умел рассуждать и о прочитанной книге, и о только что просмотренном сеансе синематографа, делал какие-то, порой совершенно неожиданные выводы, связанные и с их повседневной жизнью, и с мечтами. И эти мысли были так же удивительны, как и мечты. Младшие слушали брата раскрыв рты. Детективы и приключения Егору вскоре наскучили, и они принялись с Александром за учебники математики, русского и немецкого языков, географии. Всё хотелось знать глубже. Вчерашний выпускник трёхклассной церковно-приходской школы с некоторым разочарованием вдруг понял, что в Величкове он успел только прикоснуться к знаниям. Хотя и старался изо всех сил. Теперь погрузился в научно-популярную литературу. Описания природных явлений, записки известных путешественников, справочники. За всем этим стоял Александр Пилихин. Хозяин скорняжных мастерских, наблюдая за увлечениями детей книгами и синематографом и не обнаруживая в том и другом ничего дурного, сдержанно поощрял их небольшими суммами денег.

Потом эта постоянная жажда знаний не будет оставлять его на протяжении всей жизни. Круг интересов сузится на теме военного дела. Клаузевиц, Мольтке, Сунь-Цзы, Суворов, письма Кутузова, Свечин, Михневич, Фрунзе, Шапошников. Но и русская классика нет-нет да и будет появляться на прикроватной тумбочке и в полевой сумке.

Образование нуждается в системе. Приобретение знаний требует последовательности и упорядоченности. Иначе это будет разорванная картина, бессвязная речь. И вскоре Жуков поступил на вечерние общеобразовательные курсы. Курсы «давали образование в объёме городского училища». Сочетать работу и учёбу было непросто: «…уроки приходилось готовить ночью на полатях, около уборной, где горела дежурная лампочка десятка в два свечей».

5В воскресные дни и по великим праздникам Михаил Артемьевич всех домашних вёл в храм Воскресения Словущего, что стоял неподалёку. Пилихин-старший был ревностным прихожанином этого храма и щедрым вкладчиком. Он полностью содержал хор, и тот хор был великолепным. Тщательно подобранные, сильные, как сама вера православная, голоса. По воспоминаниям Жукова, дядюшка приходил в буквальном смысле в священный трепет, слушая церковные песнопения.

Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

[Из открытых источников]

Как-то сыновья и дочь уговорили отца сходить в театр – откуда-то с юга России в Москву приехал на гастроли хор. Михаил Артемьевич вышел после выступления с постным лицом.

– Неужто, дядюшка, выступление вам не понравилось?

– Чего ж, знатное выступление. Голоса хорошие. Да только мои бережней за душу трогают.

После воскресной службы всегда был торжественный обед. Михаил Артемьевич подходил к настоятелю и целовал руку. Потом, строем, как солдаты, по ранжиру, подходили остальные Пилихины и Жуков. Дядюшка незаметно совал в руку настоятелю новенькую, как накрахмаленная салфетка, радужную.

После обеда глава семейства отпускал всех на волю. Когда хор пел особенно ладно и на обед настоятель не жалел ни севрюжины, ни говяжьих копчёностей, которые ему привозили откуда-то с Волги, а в постные дни груздей, выдержанных в меду, тогда Михаил Артемьевич мог подарить сыновьям и племяннику по серебряному николаевскому полтинничку. Сестра Анна послушно отправлялась домой. А братья с сей минуты были предоставлены сами себе. Денежки, и кроме воскресного полтинничка, у них водились, так что могли себе позволить и посетить сеанс синематографа, и в чайную зайти, и в парке на каруселях покататься, и девушек пирожным угостить. Но не всегда воскресенья проходили так. Изредка отец вёл их на молебен в собор. Там не трапезничали.

Михаил Пилихин-младший вспоминал: «В 1911 году отец взял меня из школы на своё предприятие в ученики на четыре года на тех же основаниях, как и других учеников. Георгий Жуков взял надо мной шефство, знакомил меня с обязанностями, в основном убирать помещения, ходить в лавочку за продуктами, ставить к обеду самовар. А иногда мы с Георгием упаковывали товары и короба и носили в контору для отправки по железной дороге. Во время упаковки товара Георгий, бывало, покрикивал на меня, и даже иногда я получал от него подзатыльник. Но я в долгу не оставался, давал ему сдачи и убегал, так он мог наподдать мне ещё. За меня заступался мой старший брат Александр. А в основном жили очень дружно…

В воскресные дни отец брал нас в Кремль, в Успенский собор. Он всегда проходил к алтарю, где находился синодальный хор, который состоял исключительно из мальчиков. Отец очень любил слушать пение этого хора. Нас он оставлял у выхода из собора, так как мы не могли пройти сквозь толпу к алтарю. Отец уходил к алтарю, уходили и мы из собора, бродили по Кремлю. А когда после службы звонили в колокол к молитве «Отче наш», мы быстро возвращались к входу в собор и потом все вместе шли домой. Синодальным хором дирижировал Николай Семёнович Голованов, впоследствии главный дирижёр Большого театра. Мой отец с Головановым и его женой Антониной Васильевной Неждановой, знаменитой певицей, был хорошо знаком, и, когда отец умер в декабре 1922 года, Голованов с синодальным хором принял участие в похоронах».

Дружба старого скорняка и молодого дирижёра пришлась на самое начало музыкальной карьеры Николая Семёновича Голованова. Время от времени Пилихин просил синодального прийти в церковь Воскресения Словущего и поставить голоса певцов. Кроме того, и дирижёр, и его жена, известная оперная певица, перед которой преклонялась вся театральная Москва, были постоянными клиентами Михаила Артемьевича. Голованов и Нежданова жили по соседству с пилихинским домом – там же, в Брюсовом переулке, дом 7. Голованов был тогда молод, всего лишь на пять лет старше Жукова. И судьбы их во многом схожи.

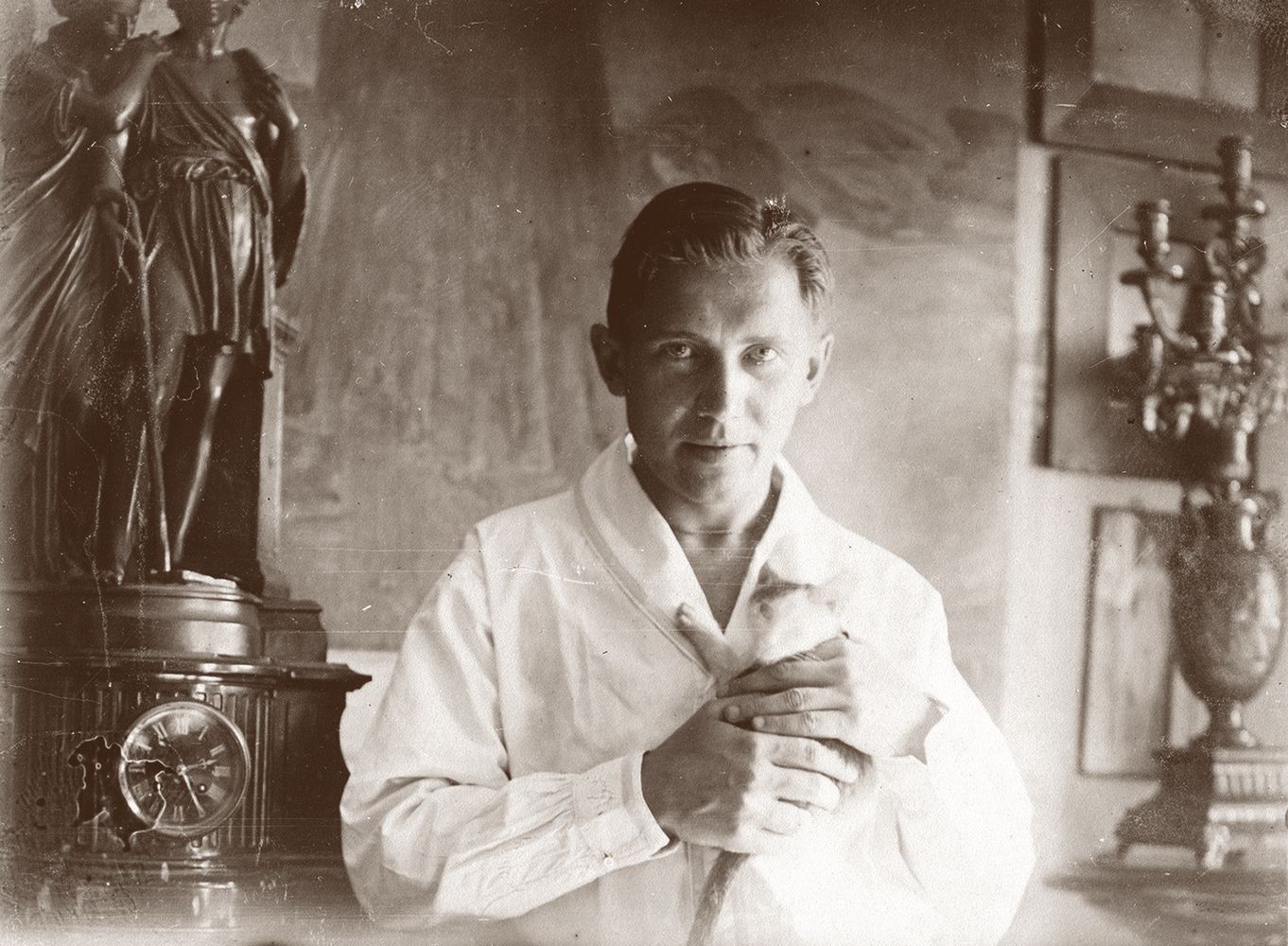

Николай Семенович Голованов.

[Из открытых источников]

Родился Голованов в бедной мещанской семье в Москве. В 1909 году окончил Московское синодальное училище церковного пения. Руководил Синодальным хором. И сразу проявил свои и дирижёрские, и композиторские способности. Когда Жуков окончил учебную команду и получил свой первый армейский чин унтер-офицера, Голованов окончил Московскую консерваторию и выступил как дирижёр в концерте оркестра Большого театра. В начале тридцатых годов Голованов стал главным дирижёром созданного им Оперного радиотеатра. Жуков возглавил кавалерийскую бригаду, а вскоре и кавдивизию. В конце тридцатых Голованов становится главным дирижёром Большого симфонического оркестра Всесоюзного радиокомитета. Жуков возглавляет 1-ю армейскую группу на Халхин-Голе, блестяще проводит боевую операцию против японцев и в звании генерала армии получает Киевский Особый военный округ. Почти одновременно, в один год, они получили звания: Голованов – народного артиста РСФСР, Жуков – Маршала Советского Союза. Голованов имел четыре Сталинские премии первой степени. Жуков – четырежды Герой Советского Союза. Кстати, во время войны, в отличие от особо ценных деятелей культуры, Голованов не поехал в эвакуацию, продолжал работать в Москве, выступал с оркестром на фронте перед бойцами и командирами Красной армии. И Голованов, и Жуков неоднократно отстранялись от своих должностей, находясь на самом верху Олимпа. В судьбе и того и другого особую роль сыграл Сталин. Жукова обвиняли в «бонапартизме», для Голованова же изобрели термин – «головановщина». По этому поводу сейчас можно судить-рядить что угодно, но всё же надо признать: социальные лифты тогда работали превосходно. Из стрелковской крапивы – в маршалы…

«В воскресные дни мы играли в футбол, – вспоминал Михаил-младший, – мячом служила нам старая шапка, набитая бумагой. Играли в городки, в бабки, в лапту с мячом. В те времена игры эти были в большом почёте. В ненастные дни, когда отца не было дома, мы играли в прятки или в футбол в проходной комнате, «воротами» служили нам двери. Мы так возились, что соседи с первого этажа приходили с жалобами, у них с потолка сыпалась штукатурка. В дальнейшем нам были запрещены навсегда игры в комнате. Мы тогда стали собираться на кухне и играть в карты – в «21 очко». Играли на старые пуговицы, мы собирали их во дворе, их выкидывал сосед – военный портной…»

Азартного картёжника из Жукова не вышло. Страстишку пресёк всё тот же главный семейный педагог и воспитатель – дядюшка. Однажды, не застав сыновей и племянника на рабочих местах, Михаил Артемьевич вошёл в их комнату. Те все трое азартно резались в карты. Он схватил первого попавшегося за ухо, им оказался племянник, и сказал наставительно, с расстановкой:

– Не там, не там твои червонцы рассыпаны, Егорий Константиныч… Не там, племяш мой золотой и серебряный…

Последние слова Михаил Артемьевич договаривал уже ему одному, потому как сыновья хозяина, опрокинув табуретки, пулей выскочили из комнаты и попрятались в тёмных кладовках.

Ухо потом долго горело огнём и даже постреливало. К картам «Егорий Константиныч» больше не притронулся, даже когда опека дядюшки прекратилась. У братьев азарт тоже остыл.

6Полный курс учёбы Жуков окончил в 1912 году. Ему в ту пору стукнуло шестнадцать. В автобиографии, написанной для личного дела в 1938 году, он уточнил по поводу своего изначального образование буквально следующее: «Образование низшее. Учился 3 года до 1907 г. в церковно-приходской школе дер. Величково Угодско-Заводского района Московской области[4] и 5 месяцев учился на вечерних курсах при городской школе в Москве, в Газетном переулке. Не было средств учиться дальше – отдали учиться скорняжному делу. За 4-й класс городского училища сдал экстерном при 1-х Рязанских кавкурсах ст. Старожилово Р.У.Ж.Д. в 1920 г.».

Всё здесь символично. Всё неоднозначно. Хотя и всё верно. Учиться на родине было негде. Разве что в уездном Малоярославце. Но на это у семьи действительно не было денег. Скорняжное же дело оказалось прибыльным, и когда Жуков попал в московскую мастерскую дядюшки и начал осваиваться и обживаться, судьбу он не корил.

Егору исполнилось шестнадцать. Дядюшка успехи племянника и его шестнадцатилетние поощрил некоторой суммой денег сверх причитающегося жалованья, а также подарком: костюмом-тройкой, парой ботинок, комплектом добротного белья и двумя пальто – демисезонным и зимним на меху, с каракулевым воротником.

Был канун Рождества, период отпусков. Егор отблагодарил дядюшку за щедрые дары и тут же уехал в Калужскую губернию, в родную Стрелковку. На этот раз он предстал перед родными и друзьями настоящим московским франтом.

Отпуск, пожалованный хозяином скорняжной мастерской, Жуков счастливо провёл в Стрелковке и Чёрной Грязи. Навестил в Величкове учителя Сергея Николаевича Ремизова, подарил для его домашней библиотеки дорогую книгу в переплёте – роман модного среди москвичей писателя Максима Горького. Дома помогал сестре управиться с повседневными домашними делами. Маша души не чаяла в брате. Вечерами за ним заходил с гармошкой Лёшка Колотырный. Эх, какие вечеринки закатывали они тогда на пару! Лёшка рвал гармошку, не жалея меха. А он плясал, с дерзкой надеждой заглядывая в девичьи глаза. Так что были и поцелуи, и, конечно же, драки.

Рождественские дни пролетели быстро, Егор возвратился в Москву и снова встал за прилавок. Дядя после Рождества положил ему десять рублей в месяц, притом что жил и столовался он по-прежнему в гостеприимной семье Пилихиных.

Десять рублей в месяц – по тем временам и ценам для молодого человека жалованье весьма хорошее. Средний москвич счастливо жил-поживал на рубль в день. Жукову в день можно было тратить не больше двух пятиалтынных. Но он столько не тратил. Стол и кров были бесплатными. Так что кое-что удавалось откладывать, чтобы родители поскорее выплатили долг за сруб.

В те годы в Москве фунт муки стоил меньше гривенника – 6 копеек. Десяток яиц – 44 копейки. Фунт шведской сёмги – 90 копеек. А вот снять квартиру из двух-трёх комнат стоило недёшево – 40–50 рублей в месяц. Билет на концерт знаменитости стоил от одного рубля до десяти. Дешёвые книжки стоили копейки. Жукову они были вполне по карману.

Иногда в лавку заходили офицеры. Эти расплачивались весело, щедро открывали кошельки, особенно когда были с дамами. Офицеры считались выгодными заказчиками. Среди них выделялись кавалеристы – длинные, до пола, шинели, ремни, шашка на узкой портупее, шпоры, которые при ходьбе звонко и почти театрально брякали. С завистью замечал Жуков и то, как при этом посматривали на своих щедрых кавалеров дамы.

В это время братья часто посещают театры, бывают на различных концертах. Особенно внимательно Жуков следил за плясовыми номерами. «Смотри, смотри, Егор!» – толкали его в бок братья, когда по сцене горохом раскатывались танцоры. А у него у самого уже дух захватывало. Он примечал некоторые движения, коленца. Потом, дома, повторял их, репетировал, отрабатывал, уже представляя, как ахнут в Стрелковке.

В Москве к тому времени стало довольно много кинотеатров. Дорогих и дешёвых. Михаил Артемьевич отпускал сыновей в синематограф со спокойным сердцем, зная, что никакого непотребства, как это случалось раньше, им там не продемонстрируют: ещё в 1908 году московский градоначальник генерал Джунковский наложил запрет на демонстрацию фильмов «парижского жанра» в кинотеатрах Москвы. К «парижскому жанру» были отнесены картины «фривольные или порнографические по содержанию».

И всё же Михаил Артемьевич, не вполне полагаясь на запретные меры генерала Джунковского, присовокуплял к ним и некоторые свои, чисто педагогические. В очередной раз наблюдая, с какими раскрасневшимися лицами сыновья вернулись с сеанса домой, он перед сном заходил в их команду и говорил:

– Ну что, насмотрелись на девок? Нагляделись на ненаглядных? Теперь ночь спать не будете. Глядите у меня, завтра проспите, больше на француженок смотреть не пущу.

Слово «француженки» в устах дядюшки было ругательным. При женщинах он его не произносил.

7«На четвёртом году учения», как свидетельствуют биографы маршала, Михаил Артемьевич взял Георгия с собой на ярмарку в Нижний Новгород. Таких шумных ярмарок, такого раздольного торга молодой приказчик ещё не видывал, не знавал. Дядюшка заблаговременно арендовал лавку и вёл оптовую торговлю. Меховые изделия здесь шли по более дешёвой цене, но – оптом, большими партиями. Поэтому оборот был огромным! Жуков только успевал упаковывать проданный товар и отправлять контейнеры на волжскую пристань для дальнейшей транспортировки по назначению. Часть грузов отправлялась по железной дороге. Отправку этих контейнеров Жуков оформлял в железнодорожной товарной конторе. Такого хваткого и надёжного помощника Михаил Артемьевич подбирал для своего дела давно. Каждый год перебирал из продавцов, из приказчиков, из подмастерьев, как орехи в лукошке: тот ненадёжен, тот, кажись, из хорошей семьи, но работает с разинутым ртом, тот вороват… И вот, кажется, гожий нашёлся, да вдобавок ещё и из своих, из кровных – племяш пилихинской крови. Поднял, как говаривали в Чёрной Грязи, из гусиного помёта. Сыновья-то – ни Сашка, ни другой – не годятся. Печёные да задумчивые. А племяш – хваткий и характер имеет. Ему уже и в шею двинуть страшновато, такой и ответить может. Правда, его, дядюшку и благодетеля, слушает беспрекословно и дело любое разумеет с первого слова.

Года брали своё, и Пилихин уже задумывался о преемнике, кому можно было бы передать налаженное производство. Да так передать, чтобы не обмишнуться да в дураках не остаться и семью не обездолить и по миру не пустить.

Сам Жуков в своих мемуарах об этом периоде своего московского житья рассказывал так: «На четвёртом году учения меня, как физически более крепкого мальчика, взяли в Нижний Новгород на знаменитую ярмарку, где хозяин снял себе лавку для оптовой торговли мехами. К тому времени он сильно разбогател, завязал крупные связи в торговом мире и стал ещё жаднее».

Вот чего в нём не могла простить двоюродная сестра Анна Михайловна. Эта черта небрежной забывчивости и избирательной благодарности проявится и многие годы спустя уже в маршале.

Нижегородская ярмарка, её имперское изобилие и щедрость, разноликий и разноязыкий людской поток и ходкая торговля, словно именно для этих дней копились связки банкнот и необъятные тюки товара, поразили впечатлительного Жукова. Волга восхитила особенно. Он увидел её, когда поезд переезжал мост. «До этого я не знал рек шире и полноводнее Протвы или Москвы. Это было ранним утром, и Волга вся искрилась в лучах восходящего солнца. Я смотрел на неё и не мог оторвать восхищённого взгляда».

Чувство прекрасного в нём воспитали родная Протва, пейзажи Стрелковщины, беседы учителя Сергея Николаевича Ремизова, чтение русской классики, охота на уток и вальдшнепов с Прошкой Хромым. Картина величественной Волги на рассвете в лучах молодого солнца была лишь отражением того света, который рождался на родине. Через родину он потом разглядывал все пейзажи, в том числе и заморские. Вспыхнет это и в мемуарах, но эпизодами сдержанными и лаконичными. «Воспоминания и размышления» писались пером солдата, а не поэта.

Младшая дочь маршала Мария Георгиевна Жукова в книге «Маршал Жуков – мой отец» напишет: «Когда мне было лет тринадцать, отец послал меня в поездку на теплоходе по Волге и по возвращении домой задал вопрос: «Расскажи, Машенька, как тебе Волга понравилась?» И рад был, что «понравилась о-о-чень».

После удачного торга в Нижнем Новгороде дядюшка взял племянника на другую ярмарку – в казачий городок Урюпино в области Войска Донского. Но в последний момент вместо себя назначил приказчика Василия Данилова, по воспоминаниям Жукова, «человека жестокого и злого». Эта ярмарка Жукову не понравилась: «Урюпино был довольно грязный городишко, и ярмарка там по своим масштабам была невелика».

Нижегородская ярмарка. Начало XX в.

[Из открытых источников]

Однако впечатление о поездке и торге испортило совсем другое. На ярмарку с ними Михаил Артемьевич отрядил четырнадцатилетнего мальчика на побегушках. Ученик ходил в ту пору в подчинении у Жукова. Приказчик ни с того ни с сего невзлюбил мальчика и по каждому поводу и без повода «с какой-то садистской страстью» избивал его. Тот в слезах жаловался Егору как старшему. Несколько раз Егор заводил с приказчиком разговор, пытался словами и уговорами унять его начальственный гонор. Не помогло. Василий Данилов только ухмыльнулся и бросил:

– А ты, дядин племянник, в своё дело гляди, а со своим я сам управлюсь.

– Ну-ну. – И Жуков стал ждать.

Долго ждать не пришлось. Когда приказчик в очередной раз замахнулся, чтобы ударить замешкавшегося мальчика, Жуков схватил лежавший на контейнере ковырок[5] «и со всего размаха ударил [приказчика] по голове. От этого удара, – вспоминал маршал, – он упал и потерял сознание. Я испугался, думал, что убил его, и убежал из лавки. Однако всё обошлось благополучно. Когда мы возвратились в Москву, он пожаловался хозяину. Хозяин, не вникая в суть дела, жестоко избил меня».

Видимо, именно этот поступок Михаила Артемьевича – чудовищная несправедливость, усугубленная мордобоем, – оказался главным воспоминанием о добродетелях дядюшки, навсегда засев в душе юноши, одарённого не только природным умом, смекалкой и трудолюбием, но ещё и обострённым чувством собственного достоинства. При всей житейской мудрости дядюшка не поверил ему, не вник, не доискался правды.

8Война началась в 1914 году. Её уже ждали. Закрутилось, завертелось всё так стремительно и необратимо, что вскоре узел противоречий и взаимных претензий одних государств к другим нельзя уже было развязать и распутать дипломатическими усилиями. С какого-то момента его и не старались распутать, а только туже и туже затягивали. Оставалось одно – война.

Георгий раскладывал на прилавке свежую газету, бегло просматривал колонку новостей с фронта и пока ещё никак происходившее там не связывал ни со своей семьёй, ни тем более с собою самим.

Австро-Венгрия объявила мобилизацию и придвинула свои войска к границе с Россией. Россия объявила мобилизацию и начала стягивать войска на западных рубежах. Германия объявила войну России. Россия вторглась в Восточную Пруссию. Англия объявила войну Германии. Австро-Венгрия – России. Сербия и Черногория – Германии. Франция – Австро-Венгрии. Япония – Германии. Австро-Венгрия – Бельгии. Россия, Франция и Англия – Турции. Британские войска высадились во Франции. Корабли Её Величества атаковали германский флот у Фолклендских островов. В Европу прибыл Канадский и Австралийский экспедиционные корпуса. Чем дальше от берега, тем глубже вода…

Москва заклеена плакатами патриотического содержания. На тумбах, там, где раньше висели театральные афиши, – плакаты, плакаты, плакаты… Броские воззвания, похожие на газетные заголовки. Мальчики-газетчики кричат о победах русского штыка, размахивали «Московскими ведомостями».

На призывных пунктах необычное оживление – шла запись добровольцев. Газеты сообщали о сражениях с германскими войсками при Гумбиннене, о тяжёлых боях в Мазурских болотах. На австро-венгерском фронте разворачивалась Люблин-Холмская операция.

Осенью 1914 года в одном из армейских эшелонов на фронт уехал Александр Пилихин. Уехал братец добровольцем – ратником ополчения 1-го разряда. Обычно в эту категорию призывников входили лица мужского пола в возрасте от 20 до 38 лет. В связи с военными действиями возраст снизили до 19 лет. Брат вполне соответствовал этой «льготной» категории.

Русская армия мирного времени насчитывала 1 миллион 423 тысячи человек. В ходе войны по мобилизации призвали ещё 13 миллионов 700 тысяч человек. Россия была страной крестьянской, так что солдаты шли в основном от сохи, из деревень. Призывали, соблюдая следующую пропорцию: от каждой тысячи человек под «красну шапку» стригли 112 здоровых мужчин от 19 до 38 лет. В деревне: от ста дворов – 60 призывников. В результате мобилизации больше половины крестьянских хозяйств осталось без самых эффективных работников, на плечах которых держалась вся сельскохозяйственная экономика.

Егор тоже было хотел двинуть на призывной пункт вместе со старшим братом. Загорелся патриотическим духом Александра. Но в последний момент решил посоветоваться со старшим мастером Фёдором Ивановичем. Фёдор Иванович был человеком давнишним в пилихинской мастерской. Его все уважали за рассудительность и мудрость, за то, что умел растолковывать трудные места, попадавшиеся в московских газетах, а также житейские трудности.

Старик выслушал Жукова и сказал:

– Что Сашка на войну рвётся, мне понятно. У него отец богатый. Если даже ногу бомбой оторвёт, Михаил Артемьевич ему дорогой протез купит. Ему есть что защищать. А коли ты вернёшься калекой – кому будешь нужен? Ещё одна обуза матери. Матерь-то не бросит своё дитя. Но что ж ты: в Москву приехал, а вместо того, чтобы помощником матери быть, совсем её в нужду загонишь…

И Александр ушёл на сборный пункт один.

9Без старшего брата Егору в доме Пилихиных стало скучно и мрачно. А после поездки на родину, когда узнал, что его любовь Нюра Синельщикова просватана за другого, и вовсе свет стал не мил.

Какое-то время спустя Жуков съехал из просторного, но ставшего вдруг тоскливым дома дядюшки на съёмную квартирую. Причин тому было много. Не забывалась и урюпинская история, тяжёлая и несправедливая дядюшкина рука…

Но причина озлобленности хозяина оказалась другой. И это ещё сильнее обозлило Жукова. Однажды услышал он сетования хозяина, что в войске Донском выручили они маловато, много товара привезли назад, и товара доброго, который в прежние годы в Урюпине уходил не хуже, чем в Нижнем Новгороде. Михаил Артемьевич отчитывал приказчика, выспрашивал, выведывал, как шёл торг, по каким дням лучше, по каким хуже. Ваську Данилова Жуков перед этим прищучил в лавке и сказал, что если будет ещё жаловаться хозяину, то оторвет ему язык вместе с головой. На этот раз приказчик отвечал хозяину сдержанно. Мальчонку больше пальцем не трогал.