Полная версия

Полная версияСовременная парадигма преподавания и изучения русского языка как иностранного

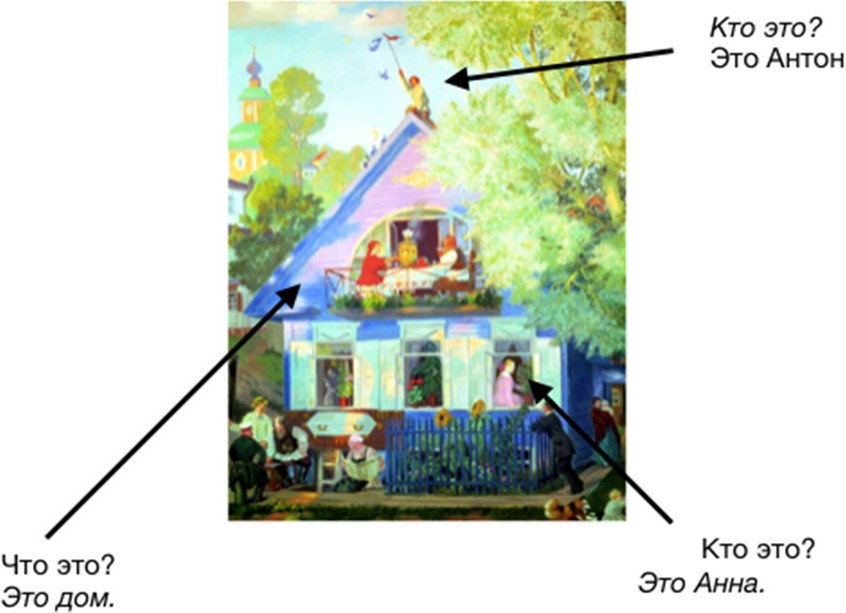

Рисунок 2. Вариант проверочной работы на третьем этапе изучения лексики

Для группы с более высоким уровнем подготовки в качестве творческого задания можно предложить репродукцию новой картины, дать задание написать те лексические единицы, которые уже известны. И составить рассказ по картине (на основании уже пройденного материала и в соответствии с уровнем владения русским языком).

Отметим, что на одном занятии возможно предъявление более одной картины. При контроле можно использовать упражнение «Лото», 3 картины и 3 слова, с которыми нужно сочетать картину.

Использование картин на занятиях РКИ особенно перспективно для дальнейшего обучения на подготовительных и основных курсах, т.к. возможно проводить работу не только с лексикой, но и с грамматическими описательными конструкциями.

Список литературы1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы / Под редакцией и с послесловием академика Ю.С. Степанова. М.: «Индрик», 2005. 1040 с.

2. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб.: «Ленинградское издательство», 2011. 560 с.

3. Дорога в Россию. Учебник русского языка (элементарный уровень) / Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. 15-е, исправленное изд. Спб.: Златоуст, ЦМО МГУ, 2017. 344 с.

4. Ковалёва А.В. Этапы работы с лексикой при обучении РКИ // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2013. № 2. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-raboty-s-leksikoy-pri-obuchenii-rki (дата обращения: 10.01.2019).

5. Копелев Л.З. Чужие //Одиссей. Человек в истории 1993: Образ «другого» в культуре. М.: Наука, 1994. 336 с. С. 8–18.

6. Лекции по кинорежиссуре // Медиа-архив «Андрей Тарковский». [Электронный ресурс]. URL: http://tarkovskiy.su/texty/uroki/uroki1.html (дата обращения: 19.01.2019).

Особенности обучения китайских студентов русскому языку (на начальном уровне)

Кузьмина Е.О.

старший преподаватель, МПГУ, Москва

e-mail: ЕKuzmina90@mail.ru

Аннотация: данная статья рассматривает особенности обучения студентов из Китая. Называются такие трудности, как различия в языках флективного и изолирующего типа. Рассматривается специфика китайского менталитета, характерные этнопсихологические черты этой национальной группы. Кроме того, анализируется педагогическая модель обучения иностранным языкам в Китае.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; этнопсихологические особенности; обучение китайских студентов.

E.O. Kuzmina

Senior Lecturer, Moscow Pedagogical State University, Moscow

e-mail: ЕKuzmina90@mail.ru

SPECIFICITY OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO CHINESE STUDENTS (THE BEGINNERS)Аbstract: this article examines the features of teaching students from China. Such difficulties as differences in languages of the inflectional and isolating types are mentioned. The specificity of the Chinese mentality, characteristic ethno-psychological features of this national group are considered. In addition, the pedagogical model of teaching foreign languages in China is analyzed.

Keyword: Russian as a foreign language; ethnopsychological features; teaching Chinese students.

Количество китайских студентов, изучающих русский язык, с каждым годом растёт. Это во многом обусловлено теми дипломатическими отношениями между Россией и Китаем, которые уже сложились и продолжают развиваться. Но несомненным фактом также является и то, что изучение русского языка для данной категории учащихся является очень непростым в силу ряда причин. К ним можно отнести как особенности китайского языка (языка изолирующего типа), так и специфику флективного русского языка. К тому же не на последнем месте будет находиться и огромная разница в менталитете, которая больше замедляет изучение иностранного языка, чем помогает ему.

Китайские студенты – представители восточного типа мышления, учет ментальной специфики будет способствовать оптимизации процесса. Китайский менталитет очень не похож ни на русский, ни на европейский. Как отмечают Т.М. Балыхина и Чжао Юйцзян, особенностями китайского менталитета являются «стремление к «сохранению лица», приоритет семьи над личностью и государства над человеком, жесткая иерархия и контроль, склонность к монотонному труду, уточнению, детализации, конкретизации; прагматизм как ориентация на полезный результат, актуальность конфуцианского принципа самосовершенствования и самообразования» [1, с. 8].

Такие черты характера не типичны для русского человека, поэтому преподавателю необходимо обратить особое внимание на изучение этнопсихологических особенностей китайских студентов. В частности, для китайцев не допустима потеря лица, поэтому они крайне неохотно выражают свои мысли публично, в том числе и в аудитории. Следовательно, при исправлении ошибок на уроках преподаватель должен проявлять тактичность.

Кроме того, важной составляющей китайского менталитета (по мнению Т.М. Балыхиной и Чжао Юйцзяна) является эмоциональная сдержанность, которая мешает им быть инициатором общения, особенно с иностранцами. Как правило, китайские студенты выступают в роли объекта, который пассивно усваивает знания. Происходит это, поскольку система обучения в Китае не формирует у изучающих иностранный язык навыков прогнозирования содержания текста по его названию, по ключевым словам, по началу предложения или слова. Поэтому подавляющее большинство китайцев обладает некоммуникативным стилем изучения иностранных языков. В результате такого подхода для них не представляет трудность выполнение подстановочных упражнений, но процесс овладения речевыми навыками тяжёл, и они «с трудом преодолевают психологический барьер в процессе коммуникации» [2, с. 20–22].

Как основные качества китайского менталитета Т.М. Балыхина и Чжао Юйцзян определяют особый практицизм мышления, четкое исполнение социальных обязательств, соответствие эталону, трудолюбие. Но, помимо различий в характерах русских и китайцев, можно найти и общие черты. «Анализ этнопсихологических черт китайской нации в сочетании с языковыми образами, их отражающими, позволяет сделать вывод о ключевых совпадениях в национальных характерах русских и китайцев: стремление к гармонии, душевность, мечта о миропорядке и вечной жизни, желание быть благородным и красивым в помыслах и поступках. Вместе с тем русский характер, как и китайский, не ограничивается двумя-тремя национально-стереотипными чертами» [1, с. 65].

Названные выше особенности менталитета присутствуют и у студентов, в частности, известное китайское трудолюбие у представителей молодого поколения развито гораздо меньше. Так, например, когда они уезжают из дома в Россию, их поведение становится другим. Как одну из причин этого Т.М. Балыхина и Чжао Юйцзян называют нарушение традиции многодетной семьи, а вследствие этого, и чрезвычайную заботу о единственном ребенке. Вырастая, такой человек вдали от дома и семьи начинает чувствовать слишком много свободы. «Приехав в Россию, молодые китайцы ощущают отсутствие той жесткой дисциплины, к которой они привыкли, так как в нашей стране в вузах принят демократический или свободный тип общения между преподавателями и студентами, а не авторитарный, как в китайской школе» [1, с. 79–80]. В связи с этим преподаватель должен внимательно относиться к студентам, показывать, какова педагогическая модель в России, но не быть слишком добрым.

Китайские студенты обычно консервативны и замкнуты. Помимо занятий по русскому языку, они редко говорят на русском языке, даже если живут в условиях языковой среды. Также они склоны общаться со своими соотечественниками больше, чем с людьми других национальностей.

По нашим наблюдениям, китайские студенты начинают больше проявлять себя, если они хорошо знакомы с американской современной культурой. Другим важным фактором, который может способствовать развитию индивидуализма, – это проживание в больших городах. Кроме того, китайские студенты зачастую чувствуют себя как сплочённый коллектив, называя себя семья, в этом проявляется влияние традиций. Не чуждо современным китайцам и чувство юмора, которое они часто готовы показать. Все эти этнопсихологические особенности необходимо учитывать при проведении урока. Таким образом создается благоприятная атмосфера, которая способствует более глубокому усвоению материала.

Помимо особенностей менталитета, особую роль играет и специфика обучения в Китае иностранным языкам. И.Е. Бобрышева, исследовав китайские лингвометодические традиции своеобразия современной технологии обучения иностранным языкам в Китае, отмечает следующие особенности: 1) использование метода показа (зрительной наглядности); 2) использование семантизации – использование перевода и толкования; 3) объяснение в виде инструктирования, предпочтительно сопоставление двух языковых систем; 4) преобладание дедуктивного способа введения нового материала; 5) использование преимущественно тренировочных упражнений; 6) использование вопросно-ответных упражнений, схем и диалогов; 7) систематический жесткий контроль; 8) приоритет чтения над другими видами речевой деятельности [3, с. 75–82].

Т.М. Балыхина и Чжао Юйцзян отмечают, что «главной задачей учащегося в Китае всегда было запоминание огромного количества материала и его воспроизведение» [1, с. 82]. При этом не требовался анализ прочитанного текста, его интерпретации или выражение собственного отношения к новой информации. В связи с этим принципы педагогики сотрудничества для китайских студентов являются новыми и малопонятными. Они привыкли к четким указаниям-инструкциям, поэтому если их нет, они бездействуют. В отличие от китайского вуза педагогические принципы российского вуза более демократичные и мягкие. Они требуют от студента инициативы и творчества, что вызывает у китайцев растерянность и непонимание в течение длительного времени. Поэтому, обучаясь на подготовительном факультете, студенты должны привыкнуть к новой модели обучения, и преподаватель должен способствовать тому, чтобы этот процесс не был тяжёлым и мучительным.

Ху Гуанвэй выделяет следующие характерные для китайской модели обучения черты:

1. Установки по отношению к образованию и обучению.

Для получения образования необходимо приложить много усилий. Конфуцианская традиция предопределяет отношение учителей и студентов к образованию как к очень серьёзному делу, для успешного выполнения которого требуется ответственность и старание. При этом большее значение имеют усилия обучающегося, а не его врождённые способности. Эта идея находит подтверждение в конфуцианской традиции, согласно которой настойчивость и упорство являются высокими моральными ценностями.

2. Особенности обучения.

В центре обучения находится учебник как источник знаний. «Китайское образование традиционно рассматривается как процесс аккумулирования знаний, а не их конструирования и использования в непосредственном опыте».

3. Отношения преподаватель – студент.

Отношения между преподавателем и студентом всегда иерархические, но их можно считать также и гармоничными. Учителя наравне с родителями очень уважают и стараются продемонстрировать это.

4. Цель преподавания – передавать знания.

Учитель в китайской педагогической модели является главным. поскольку смысл преподавания состоит в передаче знаний от учителя к ученику [8, c. 93–105].

Помимо этого, как указывает Л.Д. Булыгина, китайские студенты, которые обычно использовали некоммуникативный, рационально-логический стиль овладения языком, «переживают ломку национального учебного стереотипа, нарушения в сложившейся мыслительно-речевой системе» [4, с. 94].

Данные факты говорят о том, что преподаватель должен быть не только деликатен и толерантен, но и тщательно обдумывать своё поведение на занятии, чтобы занятия были не только наполнены полезной информацией, но и были комфортны для учащихся, стимулировали изучение русского языка.

Китайский язык, в отличие от русского, характеризуется прежде всего номинативным строем и грамматически значимым порядком слов, препозицией определения, а также агглютинативным строем: отсутствие предлогов, категорий рода, лица, падежа, числа, оформляемых флексиями. Как справедливо считает Тань Аошуан, грамматическая система китайского языка «не открыта» для непосредственного наблюдения в силу слогоморфемного характера его основной единицы слова и отсутствия внутренней флексии [7, c. 72]. Кроме того, при сочетании слов в русском и китайском языках используются специфические средства грамматической связи. Хорошо известно, что «для правильного владения языком знание средств грамматических связей столь же необходимо, сколь и умение употреблять грамматические категории» [5, c. 77].

Китайской культуре присущи особые черты, которые создают её неповторимость. К примеру, только китайцы до сих пор используют иероглифы, тогда как другие народы Юго-восточной Азии перешли на буквенную или слоговую азбуку. Результатом этого, как отмечают Т.М. Балыхина и Чжао Юйцзян, является то, что китайцы мыслят конкретно-символически, тогда как остальные – абстрактно-понятийно. В связи с этим при работе с китайскими студентами необходимо максимально использовать все виды наглядности, потому что то, что китайцы не могут представить, они очень плохо понимают.

Особые трудности при изучении русского языка у китайских студентов вызывает специфика иностранного языка. В китайском языке слова чаще всего не имеют внешних морфологических признаков, на основе которых их можно было бы отнести к определённой части речи. «Каждая морфема – минимальная значимая единица – представляет собой отдельный слог, поэтому слогоотделение в китайском языке морфологически значимо» [1, c. 133–134]. Кроме того, в китайском языке отсутствуют грамматические категории числа, рода, падежа, времени, лица и т.п., что приводит к многочисленным ошибкам. Эти особенности требуют внимательного отношения преподавателя и специальной работы над предотвращением ошибок.

Существуют и ментальные отличия. Исследователи относят китайских студентов к лицам, у которых значительно выражено доминирование правого полушария мозга. Поэтому специфика когнитивного стиля их учебной деятельности проявляется в таких особенностях, как в индуктивном, конкретно-нелинейном типе мышления, то есть восприятие информации целостно, одномоментно, установление связи не от слова к слову, а от образа к слову. Особую роль играет наглядное изображение [6].

Кроме того, нужно учитывать, что у китайцев преобладает зрительный и зрительно-двигательный тип памяти, поэтому максимально должна использоваться зрительная наглядность, особенно рисунки.

Это обусловливает и использование иероглифа. «По сравнению с фонемографическим письмом – кириллицей, латиницей – иероглиф изобразителен, идеографичен, равен тонированному слогу или слову, многозначен и объемен по семантике; трудно передает фонетические, грамматические нюансы и абстрактные значения» [1, с. 250].

В связи с этим представляется необходимым использовать различные средства наглядности при обучении и контроле. Например, поликодовые тексты, которые построены на крепкой связи между вербальным и невербальным компонентами.

Список литературы1. Балыхина Т.М., Чжао Юйцзян. От методики к этнометодике. Обучение китайцев русскому языку: проблемы и пути их преодоления: Монография. 2-е изд. М.: РУДН, 2010. 344 с.

2. Балыхина Т.М., Чжао Юйцзян. Какие они, китайцы? Этнометодические аспекты обучения китайцев русскому языку // Высшее образование сегодня. – 2009. № 5. С. 16–22.

3. Бобрышева И.Е. Учет национальных лингвометодических традиций в обучении русскому языку иностранцев (на примере Китая). М.: Спутник, 2001. 112 с.

4. Булыгина Л.Д. Реализация и развитие этнокультурного потенциала китайских учащихся в полинациональных группах // Русско-китайские языковые связи и проблемы межцивилизованной коммуникации в современном мире : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 18-19 нояб. 2009 г.). Омск: Изд-во ОмГПУ, 2009. С. 93–96.

5. Остапенко А.И. Обучение русской грамматике иностранцев на начальном этапе. М.: Рус. яз., 1987. 144 с.

6. Мелентьева Т.И. Обучение иностранным языкам в свете функциональной асимметрии полушарий мозга. М., 2010.

7. Тань Аошуан. Место грамматики в традиционной науке Китая // Филологические науки. 1991. № 5. С. 69–75.

8. Hu G. Potential cultural resistance to pedagogical imports: The case of communicative language teaching in China // Language, Culture and Curriculum. 2002. № 15 (2). P. 93–105.

Роль сопоставительного анализа в работе по преодолению интерференции в процессе обучения РКИ

Куприянова А.О.

ассистент, МПГУ, Москва

e-mail: helen1842@mail.ru

Аннотация: данная статья посвящена проблеме влияния родного языка при обучении русскому языку как иностранному. Автором рассмотрена значимость сопоставительного анализа для выявления сходств и различий в передаче схожих языковых явлений, а также с целью преодоления интерференции в процессе обучения РКИ в процессе обучения РКИ.

Ключевые слова: интерференция; РКИ; сопоставительный анализ.

A.O. Kupriyanova

Lecturer Assistant, Moscow Pedagogical State University, Moscow

e-mail: helen1842@mail.ru

THE ROLE OF COMPARATIVE ANALYSIS IN THE OVERCOMING OF INTERFERENCE IN TEACHING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGEAbstract: this article is devoted to the problem of the influence of the native language on teaching of Russian as a foreign language. The author consideres the significance of comparative analysis to identify similarities and differences in the transmission of similar linguistic phenomena.

Keywords: linguistic interference; Russian as a foreign language; comparative analysis.

Между языком, сознанием и окружающей нас действительностью существует неразрывная связь, которая находит отражение в образовании языковой картины мира. Одна и та же реальность имеет разные формы языкового выражения. В сознании человека, владеющего тем или иным языком, уже имеется определённая языковая система, отражающая эту действительность, свойственным только этому языку способом. При овладении вторым языком происходит неосознаваемый перенос способов такого отражения на новый язык, приводя к отклонениям от норм изучаемого языка, неконтролируемое перенесение определенных структур или элементов одного языка в другой.

В процессе изучения иностранного языка учащийся постоянно сознательно или неосознанно обращается к языковым категориям родного языка, с помощью которых он привык описывать окружающую действительность. Система неродного языка не строится отдельно от системы родного языка, а тесно контактирует с ней. Весь процесс изучения иностранного языка строится на основе уже имеющегося у студентов лингвистического опыта. «Каждая единица иностранного языка как бы попадает в уже готовую «ячейку» означаемого и удобно размещается в ней вследствие фундаментальной общности означаемых знаковых систем разных языков» [2, с. 122]. Таким образом, на изучаемый язык постоянно оказывает влияние родной язык, который является неотъемлемой частью сознания.

В «Новом словаре методических терминов и понятий» Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина мы можем найти следующее определение: «Интерференция – это взаимодействие языковых систем, воздействие системы родного языка на изучаемый язык в процессе овладения им. Выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного» [1, с. 87].

В большинстве случаев методисты и преподаватели данное явление рассматривают как негативное проявление влияния родного языка на изучаемый. Однако можно взглянуть на него и под другим углом, рассматривая систему родного языка как опору для усвоения системы иностранного языка, в качестве основы «дифференцировок собственно языковых значений его структур» [3, с. 67]. Учёт возможного влияние языков друг на друга может ускорять введение языкового материала, помогать более осознанному его восприятию, а также предупреждать возможные ошибки. Изучение как отрицательной, так и положительной роли интерференции при обучении иностранному языку даёт возможность предугадать, а также предотвратить типичные ошибки, которые могут возникнуть.

Овладение неродным языком начинается с процесса осознания отдельных языковых явлений. В отличие от овладения родным языком, когда происходит неосознанное формирование языковой системы, заканчивающееся в самом раннем возрасте, усвоение второго языка предполагает поэтапное знакомство с системой другого языка. По мере изучения компонентов неродной языковой системы и «при закреплении проходимого материала путем соответствующих упражнений сознательное станет бессознательным» [5, с. 359].

Преподавателю важно учитывать характер взаимодействия родного и неродного языков. Основной задачей является предотвращение негативного влияния родного языка, а также использование положительного влияния одной системы на другую. При этом родной язык учащихся расценивается как язык-эталон, с которым сравнивают изучаемый язык, выявляя точки схожести и расхождений.

Учёт интерференции будет варьироваться в зависимости от этапа овладения иностранным языком. На начальном этапе обучения влияние интерференции крайне велико. В сознании прочно заложены категории родного языка, чаще всего неосознаваемые в речи, кажущиеся наиболее естественными, «правильными». Именно на этом этапе необходимо эксплицитно или имплицитно производить сравнение с родным языком, демонстрируя сходство и различие в языковом выражении схожего значения, предугадывая моменты возможной интерференции и помогая студентам не допускать ошибки. По мере овладения системой неродного языка влияние родного языка снижается, и сопоставительный анализ применяется всё меньше. Однако даже на продвинутом этапе владения языком мы не можем говорить о полном отсутствии интерференции. Более того, ошибки проявляются именно в таких случаях, когда различия в именовании тех или иных ситуаций не были достаточно глубоко проанализированы на начальном этапе, трудные случаи не были доведены до степени автоматизма.

Сопоставительный анализ также должен учитываться на каждом этапе работы с языковым материалом: при его отборе и дозировке, при представлении студентам, а также при выборе форм работы с ним. При этом процесс обучения не происходит в постоянном сопоставлении языковых систем двух языков. Он необходим для определения наиболее трудных и явных расхождениях в языковых системах родного и изучаемого языка. Важно помнить, что особенности родного языка учащихся в значительной мере влияют и на построение общей программы обучения [4, с. 302].

Таким образом, описание и анализ смежных явлений, имеющихся в системах родного и изучаемого языка, позволяет выявить точки их соприкосновения. Обладая качественной сравнительной характеристикой различных явлений в языках, можно составить соответствующие упражнения, направленные на предупреждение ошибок.

Список литературы1. Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 448 с.

2. Вертоградская Э.А. Раскрытие семантики иноязычных грамматических форм // Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком: Сб. научн. статей. М.: Изд-во МГУ, 1999. С. 118–125.

3. Гальперин П.Я. К психологии формирования речи на иностранном языке // Психолингвистика и обучение иностранцев русскому языку. М.: Изд-во МГУ, 1972. С. 40– 71.

4. Рожкова Г.И. Методика преподавания русского языка иностранцам / Г.И. Рожкова, О.П. Рассудова, Н.М. Лариохина. М.: Изд-во МГУ, 1967. 302 с.

5. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. 2-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2004. 432 с.

Определение русского национального характера в учебнике для китайских студентов «Русский язык (Восток) – 7»

Курулёнок А.А.

кандидат филологических наук, доцент, Чжецзянский университет иностранных языков Юесю, Шаосин, Китай

e-mail: kurulyenok@mail.ru

Аннотация: в статье даётся обзор учебника по русскому языку для китайских студентов «Русский язык (Восток) – 7», в котором раскрывается понятие русской ментальности, определяются причины возникновения и особенности русского национального характера.