Полная версия

Полная версияСовременная парадигма преподавания и изучения русского языка как иностранного

Мотивационным инструментом на данном этапе может стать творческий аспект изучения лексем, т.к. именно когнитивные процессы способствуют повышению качества говорения, для чего целесообразно использовать «коммуникативную ситуацию» в качестве формы промежуточного контроля, в паре или группе в целом, позволяющую осуществлять перестановку ролевых задач, выбор стиля общения, лексических единиц и грамматических форм для запроса информации, озвучивания сообщения, изложения просьбы, согласия или несогласия [1, c. 68].

Для повышения эффективности обучения лексике возможно проведение итогового контроля в формате «проекта» с составлением тематического глоссария и подготовки презентации для «круглого стола» в форме «деловой игры».

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции на базе профессиональной лексики – это процесс, протекающий на трех уровнях: лингвистическом, психологическом и методологическом, учет которых позволяет варьировать учебные стратегии, исходя из фактора индивидуальности, каждого или группы, наличия обязательных и включенных модулей.

Список литературы1. Степанова В.А. Обучение профессиональной лексике в ВУЗе // Проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков: сборник научных статей. СПб.: Из-во СПбГЭУ, 2013. С. 68–72.

Лингвокультурный аспект образовательной парадигмы российской школы 1

Критарова Ж.Н.

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, Лаборатория общего филологического образования, Институт стратегии развития образования РАО, Москва

e-mail: kritarova@rambler.ru

Аннотация: в статье рассматривается лингвокультурный аспект образовательной парадигмы российской школы в преподавании русского языка как государственного, русского как родного и русского как иностранного. Определяется актуальность и специфика курсов «русский родной язык» и «русский язык как иностранный».

Ключевые слова: образовательная парадигма; лингвокультурный аспект; государственный язык; русский родной язык; русский как иностранный язык.

Zh.N. Kritarova

PhD in Pedagogy, Senior Researcher, Laboratory of general philological education, Institute for Strategy of Education Development of the Russian Academy of Education, Moscow

e-mail: kritarova@rambler.ru

LINGUOCULTURAL ASPECT OF THE EDUCATIONAL PARADIGM OF THE RUSSIAN SCHOOLAbstract: The article deals with the linguacultural aspect of the educational paradigm of the Russian school in teaching Russian as a state language, Russian as a native language and Russian as a foreign language. The relevance and specificity of the courses «Russian native language» and «Russian as a foreign language» are determined.

Keywords: educational paradigm; linguacultural aspect; official state language; Russian as a native language; Russian as a foreign language.

В педагогике под парадигмой принято считать устоявшуюся точку зрения на решение определенного класса педагогических задач. Среди основных компонентов педагогической парадигмы исследователи выделяют методологические подходы и установки, концептуальные идеи, научно разработанные образцы и модели [3, c. 57]. В системе педагогической парадигмы важную роль в образовании играет лингвокультурный подход, который призван реализовывать задачи культурно-образовательной парадигмы средствами языка – важнейшего транслятора национальной культуры.

В статье рассматривается вопрос о лингвокультурном аспекте образовательной парадигмы в современной российской школе в части преподавания русского языка (как государственного, родного, иностранного).

Изучение в российских школах в полном объеме и на должном уровне русского государственного языка, статус которого регулируется 68 статьей Конституции Российской Федерации и Федеральным законом № 53-Ф3 от 1 июня 2005 года «О государственном языке Российской Федерации», играет важную роль в создании единого образовательного пространства, а также связано с сохранением и развитием отечественных традиций педагогического образования, совершенствованием школьных учебников и форм аттестации по русскому языку, с организацией электронного обучения, психолого-педагогическими аспектами работы с одаренными детьми.

В школе с многонациональным составом учащихся изучение русского языка открывает значительные перспективы «для повышения культурного уровня учащихся, расширения их идейного и эстетического кругозора, формирования поликультурной личности, обладающей языковой, речевой, коммуникативной и этнокультурной компетенциями» [1, с.17].

В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 года Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» у учащихся российской школы появилась возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного. В соответствии с Федеральным Законом создана примерная программа по учебному предмету «русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. Документ одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 31 января 2018 года №2/18 и размещен на сайте реестра примерных основных общеобразовательных программ [2].

Примерная программа разработана на основе требований ФГОС основного общего образования. Главная цель курса русского родного языка, по определению составителей, удовлетворение потребности учеников в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному языку, а через него к родной культуре.

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.

В программе выделены три блока: «Язык и культура», «Культура речи», «Речь. Речевая деятельность. Текст». В первом из них раскрывается взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского народа, национально-культурная специфика русского языка. Второй блок нацелен на формирование у учащихся грамотного использования русского языка во всех сферах жизни, практическое овладение культурой речи. Содержание третьего блока направлено на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи.

Образовательная программа «Русский родной язык» рассчитана на 245 часов: первый и второй год обучения (5−6-е классы) родной язык будет изучаться 70 часов, в последующем (с 7-го по 9-й класс) 35 часов.

Особую значимость лингвокультурный аспект имеет в образовательной парадигме преподавания русского языка как иностранного. Продвижение русского языка и образования на русском является особой заботой государства. В 2018 году вступило в силу Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642) взамен утративших силу предыдущих Постановлений 2014, 2016, 2017 гг. Согласно постановлению Правительства с 1 января 2018 года досрочно прекращена реализация Федеральной целевой программы «Русский язык» (ФЦПРЯ) на 2016–2020 годы, так как она интегрирована в госпрограмму в виде направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога».

Продвижение русского языка и образования на русском языке за рубежом в современном мире невозможно без использования онлайн-ресурсов. Так, на портале Института Пушкина «Образование на русском» зарегистрировано 1 177 013 участников, 645 организаций, 68 542 преподавателя.

В 2018 году активно пополнялись онлайн-ресурсы учебно-тренировочного контента «Русский язык для наших детей»; сайта научно-методического журнала «Русский язык за рубежом», мультимедийного лингвострановедческого словаря «Россия», который на сегодня содержит 986 статей, 3640 мультимедийных иллюстраций, 463 интерактивных заданий.

В 2018 году успешно прошел Международный конкурс для преподавателей русского языка как иностранного среди зарубежных преподавателей РКИ, победители которого получили возможность пройти бесплатные онлайн-курсы повышения квалификации на портале «Образование на русском» по современным методикам обучения РКИ от ведущих специалистов Института Пушкина.

Систематически проводятся Международные олимпиады по русскому языку для школьников зарубежных стран. В 2018 году прошла XVI Международная олимпиада, перед которой были поставлены задачи: продвижение русского языка за рубежом, поддержание и повышение интереса школьников к углубленному изучению русского языка как иностранного, углубленное знакомство со страной изучаемого языка, повышение престижа профессии учителя русского языка за рубежом, формирование положительного имиджа России. По информации Россотрудничества, в настоящее время более 1,5 млн выпускников российских и советских вузов работают в более чем 160 странах.

Таким образом, лингвокультурный аспект образовательной парадигмы в современной российской школе чрезвычайно важен и актуален, так как русский язык является государственным языком РФ, языком межнационального общения, лежит в основе формирования российской идентичности, способствует формированию положительного имиджа России за рубежом.

Список литературы1. Аристова, М.А., Критарова, Ж.Н. Лексическая работа в процессе анализа художественных текстов (На материале современного учебника для полиэтнической школы) // Русский язык в школе. 2018. № 9. С. 16–21.

2. Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). [Электронный ресурс]. URL: https://fgosreestr.ru (дата обращения: 24.01.2019)

3. Шляхова И.Б. Педагогическая парадигма, теория, проблемы, поиски путей решения // Теория и практика образования в современном мире: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). СПб.: Свое издательство, 2015. 112 с. [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/152/8377/ (дата обращения 23.01.2019)

Диалог культур в процессе обучения русскому языку как иностранному

Куба С.М.

магистрант, МПГУ, Москва

e-mail: svetlanacuba@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема учета принципа диалога культур в обучении иностранному языку, в частности русскому языку как иностранному. Опираясь на положение о взаимосвязи языка и культуры, автор уделяет особое внимание вопросам обучения фразеологизмам, которые являются ярким источником культурологической информации, и предлагает способы работы с этими языковыми единицами на занятиях по РКИ. Наиболее эффективным методом при обучении фразеологии в лингвокультурологическом аспекте является, по мнению автора, сопоставительный, поскольку только в сравнении можно ясно увидеть общность и своеобразие разных языков и культур.

Ключевые слова : диалог культур; национальноориентированное обучение; фразеология; фразеологизм; сопоставление.

S.M. Kuba

Graduate Student, Institute of Philology, Moscow Pedagogical State University, Moscow

e-mail: svetlanacuba@gmail.com

DIALOGUE OF CULTURES IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGEAbstract: This article deals with the problem of cross-cultural (multicultural) communication in teaching foreign language, for example, Russian. On the basis of the thesis of the correlation between the language and the culture the author focuses on the phraseological words that give a lot of information about the national features. The most effective method of teaching this kind of words is the method of the comparison as it perfectly reflects the similarities and differences in the languages and the cultures.

Keywords : dialogue of cultures; nationally-oriented teaching; phraseology; idiom; comparison.

В наше время, когда в российских вузах в одной учебной группе могут оказаться представители разных стран, вопросы диалога культур приобретают особое значение. Иностранные студенты, приехавшие в Россию учиться, должны вступать в коммуникацию с представителями разных этносов, стремясь, с одной стороны, адаптироваться к российской действительности, а с другой – сохранить свою этническую идентичность. Таким образом, межнациональное общение является для них приобщением к чужой культуре при сохранении национальных культур. При этом особая роль принадлежит языку, выступающему как средство взаимодействия субъектов диалога.

Человек овладевает своей национальной культурой посредством родного языка. Чтобы овладеть иностранным языком, необходимо осознать, что носитель изучаемого языка является носителем чужой культуры, и, чтобы общаться с ним, надо познать его культуру, поскольку освоение нового языка есть, в первую очередь, освоение новой культуры. Для того чтобы общение было результативным, необходимо научить каждого студента видеть особенности разных культур, пробудить у него интерес и уважение к чужим культурам, что поможет ему быть более открытым и гибким в общении, анализировать поведение представителей других этносов и принимать необычное поведение студентов из других стран.

Методика преподавания иностранных языков уделяет серьезное внимание вопросам культурных особенностей страны изучаемого языка. Реализация принципа диалога культур отвечает требованиям современных образовательных стандартов и занимает важное место в преподавании РКИ. Е.И. Пассов утверждает, что проблема межкультурного диалога является комплексом затруднений, таких как взаимопонимание, менталитет, взаимоотношение культуры и языка [2, с. 423].

На наш взгляд, работа с культурологической информацией должна быть организована уже на начальном этапе изучения РКИ. Возможно, при объяснении сложных моментов в группах студентов, слабо владеющих языком, могут возникать затруднения. В таких случаях необходимо в большей степени использовать наглядный материал, который поможет создать на занятиях особую атмосферу, обогащенную культурными смыслами.

Важным источником культурологической информации для иностранцев являются фразеологические единицы (ФЕ) в широком смысле этого слова. Фразеологию по праву называют зеркалом национальной культуры, поскольку фразеологизмы отражают особенности быта, обычаи, традиции, историю народа – носителя данного языка; в них закреплены правила и нормы, соблюдение которых необходимо для нормального функционирования общества. Иначе говоря, ФЕ обладают национально-культурной спецификой. По мнению В.Н. Телии, фразеологические единицы языка можно определить как «наиболее самобытную в культурно-языковом плане часть его номинативного запаса» [3, с. 13]. Под фразеологизмами с национально-культурной спецификой мы понимаем такие устойчивые сочетания, которые содержат информацию о культурных особенностях народа – носителя данного языка. Так, русскому фразеологизму как грибы после дождя соответствует китайское выражение как бамбук после дождя – ‘очень быстро, стремительно’. В этих фразеологизмах русские отмечают быстрый рост грибов, а китайцы – бамбука, поскольку их жизнь тесно связана с этим растением.

Обучение фразеологизмам на фоне культурных особенностей развития нации помогает иностранным учащимся увидеть, в чем проявляется национально-культурная специфика анализируемых единиц, выявить образы, которые легли в основу оборотов, а также помогает осознать, как соотносятся между собой язык и культура [4, с. 23].

При обучении иностранных студентов русской фразеологии рекомендуется учитывать особенности фразеологических систем сопоставляемых языков. Сопоставление ФЕ возможно с разных сторон: грамматической структуры, внутренней формы, стилистической или эмоциональной окраски, происхождения. Обычно большего внимания требует семантическая сторона: семантика служит фундаментом для выявления соответствий русским фразеологизмам.

Сопоставление русских оборотов с их иноязычными соответствиями часто показывает совпадение фразеологических картин мира различных народов в каких-то сферах. Это может объясняться общим источником происхождения фразеологизмов (ср., например, русск. ФЕ волк в овечьей шкуре и англ. ФЕ wolf in sheep's clothing, которые восходят к тексту из Евангелия) или способностью различных народов к одинаковому образному видению мира (например, русск. ФЕ жить как кошка с собакой и англ. ФЕ to live a cat-and-dog lif (букв. 'жить жизнью кошки и собаки') – «в постоянной ссоре, вражде») [5, с. 63].

Национальное своеобразие фразеологизмов проявляется прежде всего в специфике фразеологического образа, что находит свое выражение в лексико-грамматической организации ФЕ. Особенно ярко свою самобытность демонстрирует безэквивалентная фразеология, где образ национально изолирован (русск. ФЕ с гулькин нос – «очень мало»; кит. ФЕ龙潭虎穴 long tan hu xue (букв. 'логово тигра, пристанище дракона') – «опасное место»), а также ФЕ, связанные между собой общей фразообразовательной моделью (ср.: русск. ФЕ когда рак на горе свистнет, англ. ФЕ when pigs fly (букв. 'когда свиньи полетят') – «никогда»).

Методика сопоставления предполагает при объяснении русских ФЕ указывать выражения с таким же значением в языке учащегося, особенно те, в состав которых входят культурно маркированные компоненты, например: русск. ФЕ как угорелая кошка (кит. ФЕ как муравей на нагреваемой кастрюле), русск. ФЕ волков бояться – в лес не ходить (кит. ФЕ не ходить в логово тигра – нельзя найти детей тигра). Целесообразно при этом давать небольшой лингвокультуроведческий комментарий. Работа с безэквивалентной лексикой, входящей в состав ФЕ, должна сопровождаться этимологическим комментарием, раскрывающим значение выражений [1, с. 113].

Таким образом, сопоставительный метод является достаточно эффективным при обучении фразеологизмам, поскольку в сравнении можно ясно увидеть общность и своеобразие разных языков и культур. Кроме того, диалог с «чужой» культурой позволяет не только познать другой язык, но и лучше узнать себя, мир своей культуры. Вовлечение в другую культуру помогает решить в какой-то мере проблему взаимопонимания и терпимости, пробуждает интерес и уважение к чужим культурам, которые иногда значительно отличаются от родной культуры инофона.

Список литературы1. Бобрышева И.Е. Учет национальных лингвометодических традиций в обучении русскому языку иностранцев (на примере Китая). М.: Компания Спутник +, 2001. 113 с.

2. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование как развитие индивидуальности в диалоге культур // Материалы IX международного конгресса МАПРЯЛ. Доклады и сообщения российских ученых. М., 1999. С. 422–439.

3. Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры: Сб. ст. М., 1999. С. 13–14.

4. Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры: Сб. ст. М., 1999. С. 23.

5. Чепкова Т.П. Формирование фразеологической компетенции иностранных студентов при обучении русскому языку // Наука и школа. 2012. № 10. С. 61–65.

Русское изобразительное искусство как дидактический материал на уроках РКИ (элементарный уровень А1)

Кузнецова Е.И.

преподаватель, Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, Санкт-Петербург

e-mail: ikuz511@mail.ru

Аннотация: в статье рассматривается возможность работы с лексикой с использованием русского изобразительного искусства на занятиях русским языком как иностранным на элементарном уровне.

Ключевые слова: лингвострановедение; обучение лексике; лексические упражнения; контроль изучения лексики; игрофикация.

E.I. Kuznetsova

Lecturer, Military Academy of Communications named after S. Budyonny, St. Petersburg

e-mail: ikuz511@mail.ru

RUSSIAN FINE ART AS A DIDACTIC MATERIAL AT THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (A1 ELEMENTARY LEVEL)Abstract: the article deals with the option of using Russian fine art at the lessons of Russian as a foreign (at the elementary level).

Key words: linguistic and cultural studies; vocabulary teaching; means of semantization; vocabulary exercises; vocabulary learning control; gamification.

Развитие современных дипломатических отношений между странами, решение конфликтов мирным путем основано на интеграции и взаимообогащении культур. Для Homo sapiens с древних времен характерна оппозиция «свой – чужой» (или же «мы – они» (conditio sine qua non est)) [2, с. 35]. В одновременном познании «своего» и «чужого» возникают и развиваются семья, род, народ, нация [5, с. 8]. Изменение позиции «чужое» на «свое» и познание нового возможно с помощью изучения языка и культуры.

Андрей Арсеньевич Тарковский сказал: «Искусство видоизменяет человека, делает его готовым к восприятию добра, высвобождает духовную энергию. В этом и есть его высокое назначение» [6].

Язык и культура «сопряжены между собой»: «как культура имеет место и бытие в языке, так и язык, в том числе даже искусственный, без культуры не существует» [1, с. 16]. В обучении русскому языку как иностранному особенно важно уделять внимание лингвострановедению. Лингвострановедение затрагивает суть коммуникативного преподавания языка, т.к. адекватный обмен информацией, знаниями, новостями без лингвострановедческих знаний невозможен.

Для работы с лексикой русское изобразительное искусство предоставляет богатый материал. В системе работы над лексикой выделяется 3 этапа: 1) презентация вводимой лексики; 2) методические действия, обеспечивающие усвоение учащимися новой лексики; 3) организация повторения усвоенной лексики и контроль усвоения [4, с. 8]. На каждом из этих этапов возможно использование дидактических материалов с использованием репродукций картин известных русских художников. Повсеместное использование интернета поспособствовало тому, что поколение студентов, которое сейчас обучается в вузах и будет обучаться далее, гораздо быстрее усваивает информацию из медиа-источников. По типу считывания информации люди делятся на аудиалов (воспринимают информацию на слух), визуалов (считывают органами зрения), кинестетиков (получают информацию с помощью органов обоняния и осязания) и дигиталов (восприятие через логическое осмысление с помощью знаков, чисел, логических доводов). Особенно продуктивным использование визуального подкрепления будет для студентов-визуалов.

Цель введения художественного материала – разнообразить ход занятия, активизировать внимание, познакомить студентов с русской культурой.

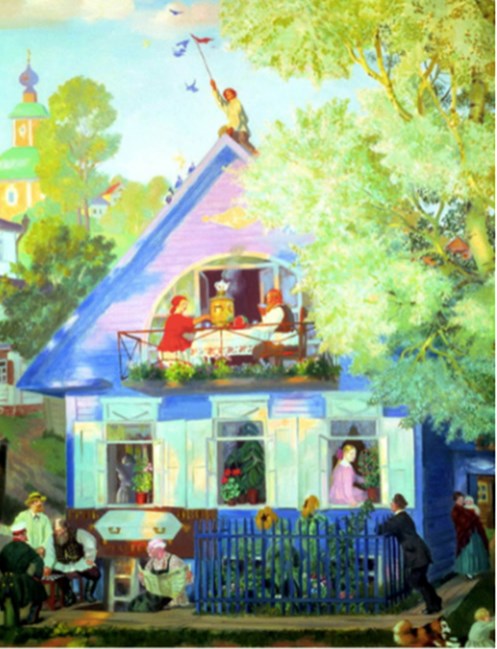

На первом этапе предполагается предъявление и интерпретация лексической единицы. Предъявление происходит в контексте. Так, в первом уроке учебника «Дорога в Россию» Часть 1 [3] студентам предлагается к изучению слово дом. После прочтения слова и записи его в словарь предлагается к рассмотрению с использованием средств ТСО репродукция картины Бориса Кустодиева «Голубой домик» (1920) (или другой картины русских художников с изображением дома). (рис. 1).

Рисунок 1. Борис Кустодиев «Голубой домик», 1920 год

На втором этапе преподаватель организует усвоение новой лексики. Репродукция снова предлагается к рассмотрению. Изучаются новые лексические единицы «он», «она», «вот», «это» (Урок 1, с. 8) [3]:

– Дом. Это дом. Вот дом (показывая на дом).

– Вот он (показывая на мальчика/мужчину).

– Вот она (показывая на девочку/женщину).

– Это Иван. Это Антон. Это Анна и т. п.

На третьем этапе студенты повторяют изученную лексику, затем преподаватель осуществляет контроль изучения. Каждый студент получает на стол раздаточный материал с репродукцией картины и указателями к людям/предметам. На следующем занятии студентам предлагается написать, кто изображен и что изображено на картине. Задать вопрос. Курсивом отмечены ответы студентов (рис. 2).