Полная версия

Полная версияРеволюции в России. Теория и практика социальных преобразований

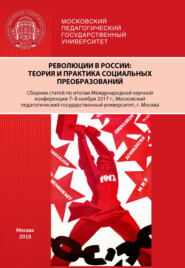

Рис. 4. Привет, товарищи! Художник Д.С. Моор. 1920 г.

Однако и большевики вовсе не исключали этот образ из своей агитации. На плакате Д. Моора, посвященного III Интернационалу (!), церкви тоже присутствуют (рис. 4).

Своеобразный итог этому соревнованию подвел Александр Дроздов: «Что же все-таки было создано громоздким и многолюдным Освагом? Я говорю с чистым сердцем и с чистою душой: ничего кроме вреда. Осважные плакаты казались жалкими рядом с великолепными плакатами большевиков, а ведь в художественной части работали такие имена, как И. Билибин и Е. Лансере»489. Конечно, ни И. Билибин, ни Е. Лансере не уступали в мастерстве Д. Моору или В. Дени (Денисову). Просто последние гораздо лучше использовали имеющийся в их распоряжении материал и, в частности, архетипический образ рая на земле.

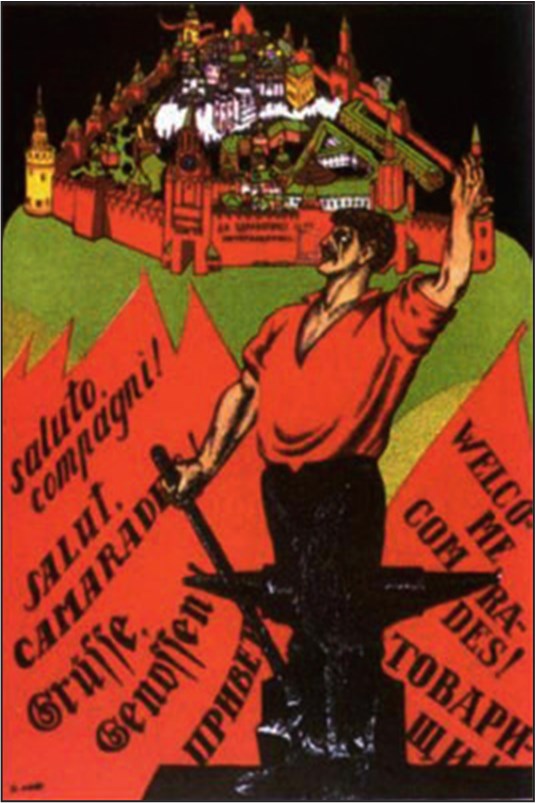

То же относится и к еще одной очень важной для традиционного сознания фигуре – образу героя-богатыря. Красный богатырь смотрит на нас с каждого второго советского плаката времен Гражданской войны. Он выступает в разных ипостасях: Спаситель мира, труженик, воин, просветитель. Спаситель мира – фигура космического масштаба. Она, казалось, не могла быть наполнена высоким смыслом вне религиозного христианского контекста, и поэтому советская власть была не в состоянии использовать этот образ в полной мере. Интересный выход нашел А. Апсит на плакате «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»: он изображает юного героя с факелом и красным флагом, ведущим народы на свет путеводной (разумеется, пятиконечной) звезды (рис. 5). С христианским, а на самом деле – еще более древним символом гармонично объединены образы Прометея и Данко.

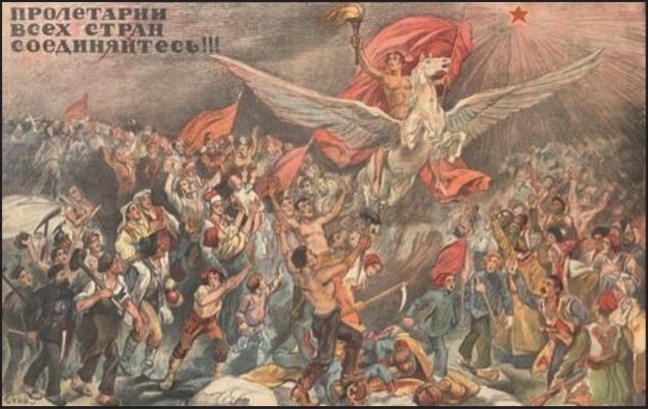

Плакат «Рабочий вырвал мир из тьмы и озарит его светом просвещения» прямо апеллирует к образу Прометея (рис. 6). Здесь никакой христианской символики уже нет, зато присутствует образ титана, дарующего свет знания всему Земному шару. Не огонь приносится миру, а весь мир выносится к свету из тьмы невежества.

Рис. 5. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Художник А. Апсит. 1919 г.

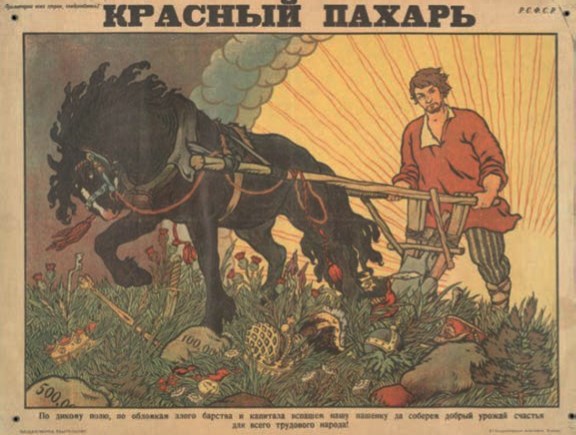

Еще более показательны образы красных богатырей-тружеников. Мощь рабочего подчеркнута гипертрофированно огромными орудиями труда или произведенными изделиями. Любимым героем советского плаката времен Гражданской войны является кузнец. Мы уже видели гигантские молоты и наковальни, Земной шар в руках пролетария; не уступают им в размерах создаваемые бомбы и снаряды. Сказочные кузнецы выковывают богатырям булавы и мечи в десятки и сотни пудов. Кузнец обладает особым могуществом в борьбе с нечистой силой, именно он помогает богатырю победить опасную и хитрую змеиху490. Богатырь-крестьянин представлен на плакатах реже, но его архетипические корни прослеживаются очень хорошо: это былинный Микула Селянинович на плакате «Красный пахарь» (рис. 7).

Рис. 6. Рабочий вырвал свет из тьмы и озарит его светом просвещенья

Как орет в поле оратай посвистывает,А бороздочки он да пометывает,А пенья-коренья вывертывает,А большие камни в борозду валит.У оратая кобыла соловая,Гужики у нее шелковые,Сошка у оратая кленовая,Омешки на сошке булатные,Присошечек у сошки серебряный,А рогачик-то у сошки красна золота.А у оратая кудри качаются,Что не скатен ли жемчуг рассыпаются,У оратая глаза да ясна сокола,А брови у него да черна соболя… 491

Рис. 7. Красный пахарь: «По дикому полю, по обломкам…». Художник Б.В. Зворыкин 1920 г.

А. Апсит блестяще сохранил в плакате дух былины: внешний облик пахаря почти не претерпел изменений, шелковые шнуры и кисти на упряжи (показатель благополучия земледельца) сохранены, но все элементы роскоши (отделка сохи драгоценными металлами, сафьяновые сапоги) решительно убраны. Экстерьер коня точно соответствует былинному, но цвет изменен на вороной – менее парадный и более агрессивный. Одежду пахаря он тоже поменял с черного кафтана на красную рубаху. Вместо камней раскидал по полю абсолютно ненужные новому обществу вещи: корону и другие атрибуты царской власти, мешки с деньгами, оружие и т.п., то есть то, к чему зритель не должен был испытывать никакого пиетета.

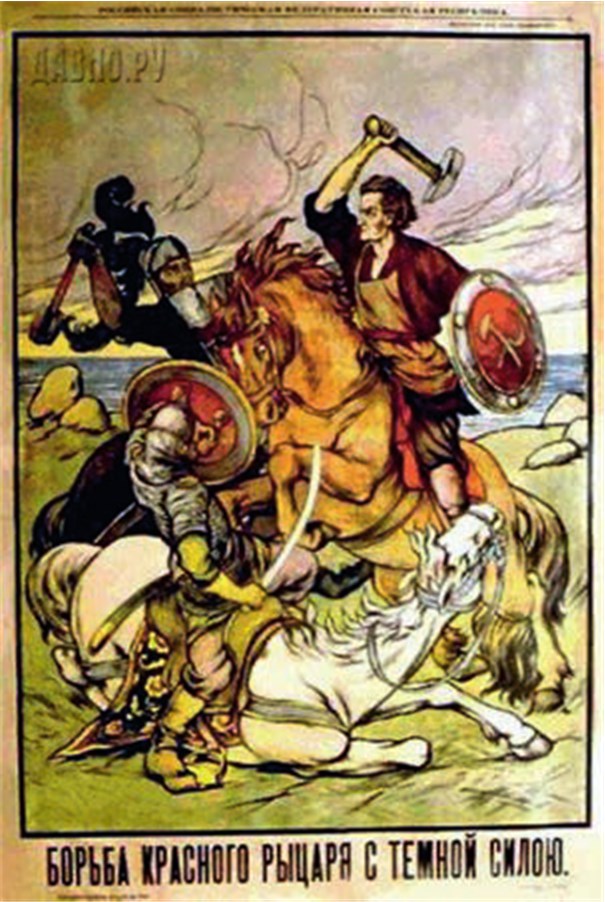

Наконец, наиболее полно и многогранно на плакате представлен красный богатырь-воин. Былинный витязь всегда оставался в глазах самых различных групп населения олицетворением самых положительных свойств личности – мужества, отваги, патриотизма (готовности до конца защищать свою землю), умения делать правильный выбор в критической ситуации. Именно эти свойства требовались защитникам революции. Поэтому советский плакат столько внимания уделяет этому древнейшему и очень устойчивому образу. Важно отметить, что былинная история воспринималась крестьянами как очень древняя, но вполне реальная. Красный богатырь предстает в двух ипостасях: как современный могучий воин и как былинный боец со всякой змеевидной нечистью или врагами. При этом вторая ипостась всегда связывалась с реалиями Гражданской войны. На плакате Б. Зворыкина «Борьба красного рыцаря (!) с темной силою» (рис. 8) в руках богатыря пролетарский молот, а на щите изображена советская символика; в свою очередь, «темная сила» представлена образами иноземных захватчиков (интервентов) – западного рыцаря и воина восточного вида (судя по чапраку).

Рис. 8. Борьба красного рыцаря с темной силою. Художник Б.В. Зворыкин. 1919 г.

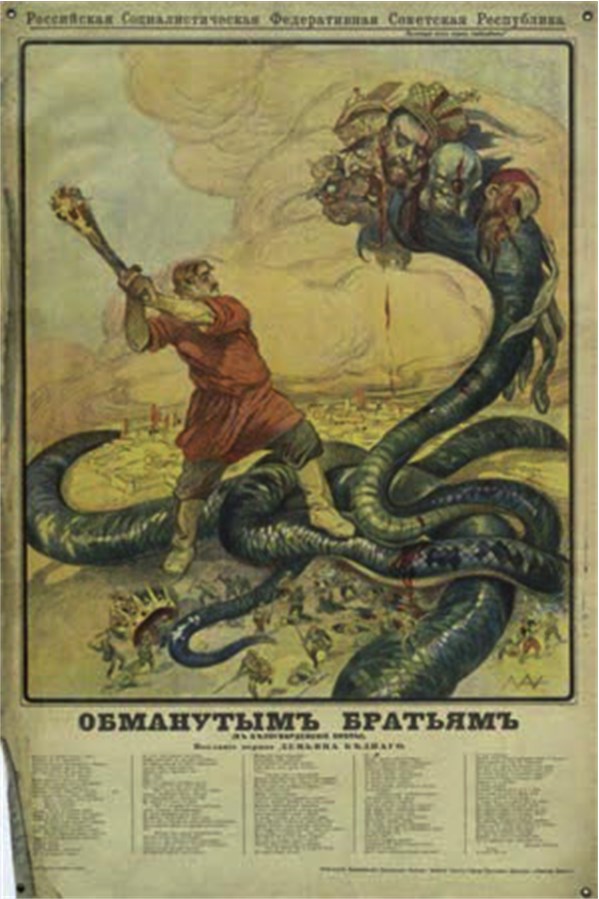

Рис. 9. Обманутымъ братьямъ. Художник А. Апсит. 1918 г.

На плакате А. Апсита оружие у богатыря вполне былинное – булава, но крушит он ею головы змея, олицетворяющие уходящий мир (рис. 9).

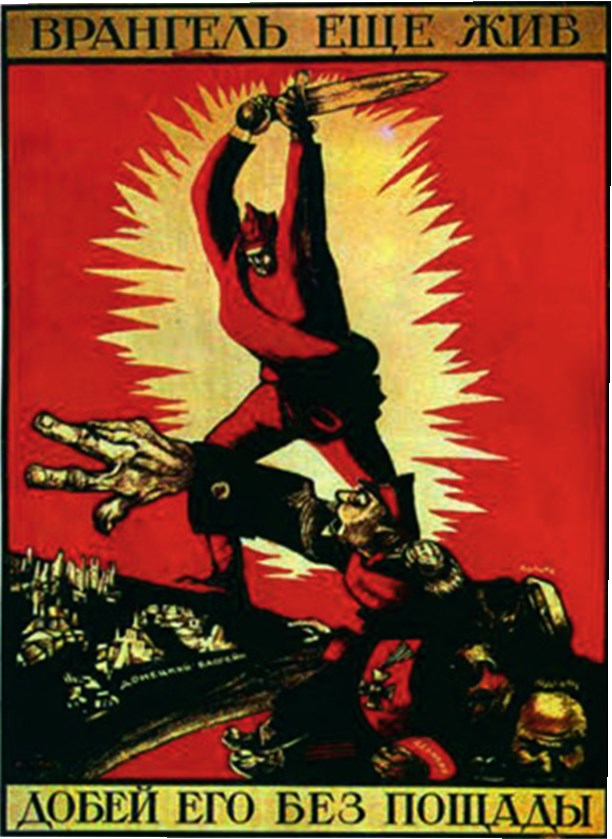

Былинное оружие, само по себе апеллирующее к традиции и древности, в руках красного витязя встречается довольно часто: это и булава (дубина), и меч, и копье (или пика). В восточном варианте таких плакатов мы видим кинжал. Часто революционный богатырь вооружен винтовкой с примкнутым штыком. Любопытно, что современное оружие, которое вроде бы должно было фигурировать на плакатах, зовущих в будущее (например, пулемет), практически отсутствует. Не дело богатыря – истреблять противника из пулемета… Облик красного витязя обобщен, но в то же время легко узнаваем. Даже огромные орудия труда или образцы оружия находятся в руках очень сильных, но отнюдь не наделенных фантастическими свойствами рабочих и крестьян. Их связь с новым миром подчеркивается не только советской символикой, но и посредством древнейших образов, выражающих сопричастность героя к небесному воинству. Красноармейца с мечом на плакате Д. Моора «Врангель еще жив – добей его без пощады» (рис. 10) окружает сияние света, что, как верно отметил в своей книге известный специалист по использованию архетипических образов в рекламе Х. Кафтанджиев492, является могучим древним символом.

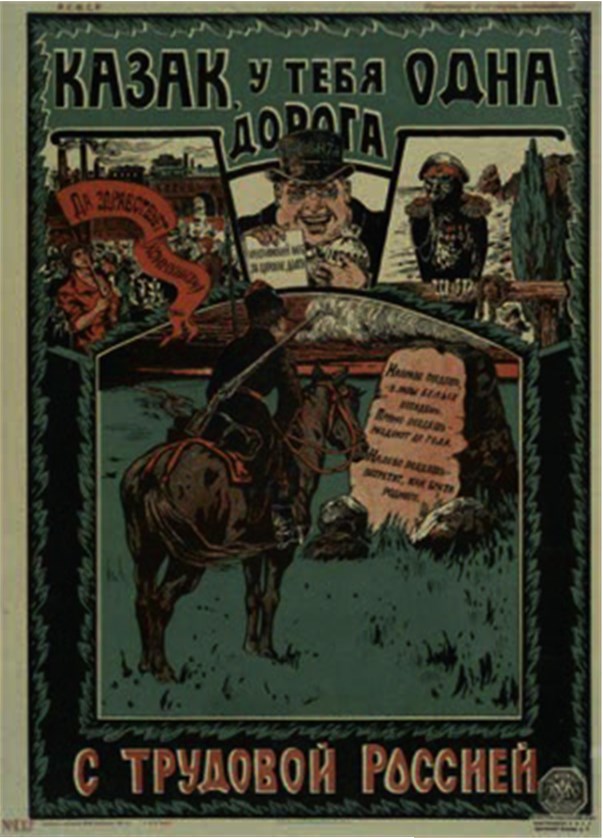

Красный воин всегда активен, даже если он не сражается и не стоит на страже, а погружен в раздумье. Показателен еще один былинный сюжет, используемый Д. Моором: казак у дорожного камня (рис. 11). Достаточно посмотреть, как внимательно он вчитывается в высвеченные заревом далекого пожара буквы на камне, чтобы понять, насколько напряженно работает его мысль перед тем, как сделать столь очевидный и столь непростой выбор. Но это – относительно редкий случай. В основном, советскому богатырю присущи наступательный порыв, призыв к схватке за светлое будущее, открытая угроза врагам.

Рис. 10. Врангель еще жив – добей его без пощады. Художник Д.С. Моор. 1920 г.

Рис. 11. Казак, у тебя одна дорога с трудовой Россией. Художник Д.С. Моор. 1920 г.

Как мы уже видели, белый богатырь тоже представлен в наглядной агитации контрреволюции. Примечательно, что он занимает на этих плакатах гораздо более скромное место и представлен только одним типажом – воином. Белый богатырь очень редко сражается с врагом, иногда он просто пассивен. На плакате «1000 лет истории смотрят на вас» не слишком удачно изображен Илья Муромец, который почему-то совсем не спешит смыть «кровавое пятно» с просторов родной земли (рис. 12). Он то ли спит, то ли отдыхает, то ли охраняет это самое пятно…

Не столь очевидны и планы рыцаря на пасхальном плакате «С нами Бог, да воскреснет Россия» (рис. 13). Девушку, которая, надо полагать, олицетворяет Россию, он освободил, но что будет делать дальше? Неясность целей и отсутствие единой повестки дня белого движения порождали неопределенность и даже двусмысленность при использовании архетипических образов в наглядной агитации.

Рис. 12. 1000 лет истории смотрят на вас. Неизвестный художник

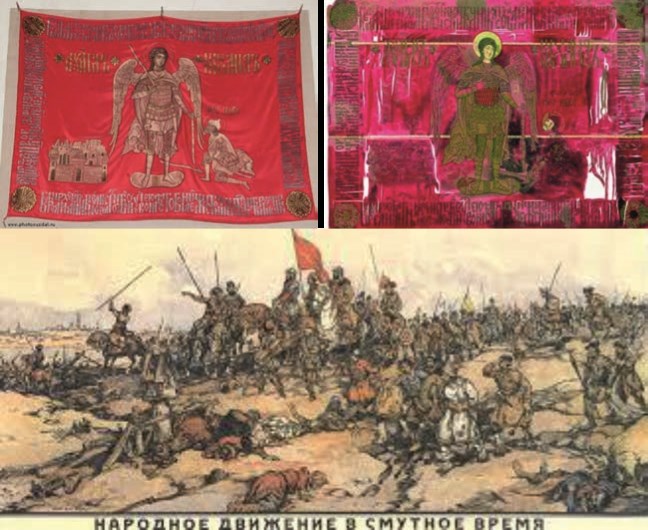

Не чуждались «красные плакатисты» и использования исторических сюжетов. Особенно часто к ним обращался А. Апсит. Он создал великолепные плакатные образы Степана Разина и Емельяна Пугачева, вечевого Новгорода и Второго ополчения Минина и Пожарского, освободившего Москву от польских интервентов в 1612 г. Обращение к последнему сюжету в 1918 г. было особенно актуальным. Но имелась и проблема: демократическое по своей сути движение не стремилось не только к свержению монархии, но и к ликвидации крепостного права. Перед художником стояла непростая задача: надо было подчеркнуть близость народной войны 1611–1612 гг. и борьбы Красной Армии против иноземных захватчиков. Помог ему в этом один из древнейших символов русского войска – красное знамя. «Чермный», т.е. красный, стяг развевался еще над полками Дмитрия Донского на Куликовом поле. А. Апсит разместил его и над войском Второго ополчения, возглавляемого Д. Пожарским и К. Мининым. В этом не было никакой исторической фальсификации или даже неточности: знамя было действительно «выкрашено естественным красителем кошенилью и имело темно-малиновый цвет»493 (рис. 14).

Рис. 13. Христос Воскресе! С нами Бог, да воскреснет Россия. Художник П. Дмитров

Рис. 14. Народное движение в Смутное время. Художник А. Апсит. 1918 г.

А. Апсит и Д. Моор очень активно использовали в своем творчестве традиционные архетипические образы, делали это охотно и мастерски.

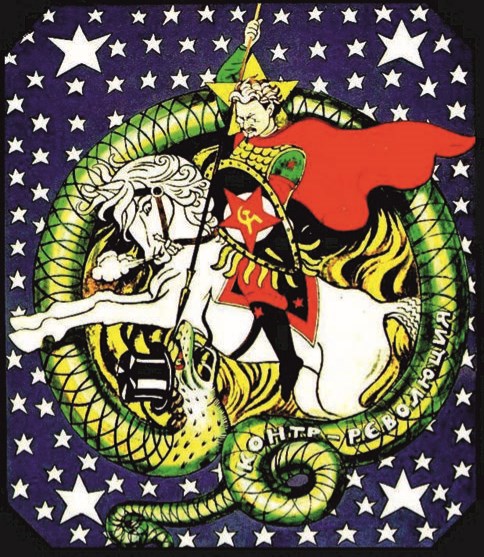

В. Дени прибегал к этому средству не столь часто, хотя именно ему приписывают плакат, изображающий Л.Д. Троцкого в виде Георгия Победоносца494 (рис. 15).

В. Лебедев и В. Маяковский гораздо реже обращались к архетипам; тем не менее, их можно встретить и на плакатах «левого направления».

Рис. 15. Лев Троцкий в образе Георгия Победоносца, убивающий змея контрреволюции. Художник В. Дени. 1918 г.

Подводя краткий итог, надо заметить, что и «красные» и «белые» плакатисты широко использовали архетипические образы в своих произведениях. Наиболее часто встречаются сюжеты рая на земле, героя-богатыря, красного и белого чудовищ, мудрой книги и т.д. Советские художники гораздо лучше владели имеющимся в их распоряжении материалом. Им удалось создать вполне соответствующий традиционным представлениям и, вместе с тем, устремленный в будущее привлекательный образ нового мира. Красный богатырь смог воплотить в себе наилучшие черты древнерусского богатыря: мужественность, активность, верность высшему идеалу и даже редко встречающееся в былинах уважение к созидательному труду. В то же время, такой образ оказался действительно многогранным и узнаваемым: богатырь – спаситель мира, богатырь-труженик, богатырь-воин, богатырь-просветитель. Со своей стороны, белая пропаганда не сумела в полной мере использовать возможности, которые открывали ей традиционные народные представления и образы. Нельзя не согласиться с печальным выводом, который сделал Всеволод Иванов: «Генеральная идеология, жесткая, определяющая, была только у коммунистов. Она насчитывала за собой чуть не целый век развития. А что у нас было? Москва – золотая маковка? За века русской государственности никто не позаботился о массовой русской идеологии»495.

Экономические последствия Первой мировой войны и характер российской революции: к вопросу об истоках административно-командной системы

Лачаева М.Ю.

Аннотация. В статье рассматриваются новые тенденции в экономической жизни России, которые складываются в годы Первой мировой войны (1914–1918); анализируется влияние нового витка индустриализации в условиях войны на изменение методов управления и социальные процессы, которые вели к революции.

Ключевые слова: Первая мировая война (1914–1918), революция, милитаризация экономики, эвакуация промышленности и транспорта, замещение импорта.

THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE FIRST WORLD WAR AND THE NATURE OF THE RUSSIAN REVOLUTION: THE QUESTION OF THE ORIGINS OF THE ADMINISTRATIVE-COMMAND SYSTEM

Lachaeva M.Yu.

Abstract. The article discusses new trends in economic life of Russia, which are formed during the First World War (1914–1918); analyzes the impact of a new round of industrialization in conditions of war and changes in management practices and social processes that led to the revolution.

Keywords: the First world war (1914–1918), the revolution, the militarization of the economy, the evacuation of industry and transport, import substitution.

Начало Первой мировой войны означало конец определенного исторического цикла, предвоенной эпохи. Война запустила новые процессы. Она внесла структурные изменения в экономическую, социальную, политическую сферы жизни страны. Милитаризация страны, «индустриализация войны»496 означала структурную перестройку важнейших хозяйственных отраслей и сопровождалась коренной ломкой традиционных, исторически сложившихся форм промышленности, подчинением финансовых структур нуждам войны, деформацией и нарушением торгового обмена, средств связи и т.д. Она повлияла на изменение механизмов управления, усилила административные рычаги регулирования и распределения.

Какие новые тенденции возникли в годы Первой мировой войны в организации производства и управления?

Во-первых, в годы войны (1914–1918) произошло разрушение сбалансированности промышленности, которая сложилась в капиталистической России и представляла собой органически целесообразное в мирной жизни соотношение мелкой, средней и крупной промышленности. Особое место в этой системе занимала кустарная промышленность.

В условиях войны произошло массовое закрытие мелких предприятий (по отдельным группам производств до 50%) и, как следствие этого, резкое сокращение ассортимента предметов промышленного потребления. Многообразие ассортимента продукции не удалось восстановить в дальнейшем в течение ХХ в. Особенно сильно сокращение ударило по региональной промышленности. Как правило, прекращали существование предприятия, не связанные с производством военной продукции. Многие мелкие предприятия перепрофилировались. До 60% ассортимента текстильных фабрик было связано с обеспечением армии (гимнастерки, палатки, фуфайки, шинельные ткани, марля). На многих текстильных предприятиях занимались отделкой гранат и их наполнением удушающими жидкостями.

Последствия утраты большой части мелкой промышленности имело необратимые последствия для характера перехода к мирным условиям по окончании войны, вносило коррективы в направление развития. Мелкая промышленность обладала важным для капиталистической экономики свойством: в мирное время она являлась амортизатором развития промышленности в условиях промышленных кризисов и политических катаклизмов благодаря присущему ей свойству легко реанимироваться.

Деформация экономических структур, свертывание рыночных отношений, сокращение производства предметов массового потребления далеко не всегда было вызвано потребностями фронта и тыла. Не все участники экономического процесса руководствовались принципом «Все для фронта, все для победы!».

Стремление получить максимальную прибыль в условиях благоприятной конъюнктуры и ажиотажный спрос на фешенебельную продукцию, искушение нажиться на войне создавали предпосылки для асоциальных действий товаропроизводителей. Частью предпринимателей и руководителей акционерных компаний были забыты принципы цивилизованного предпринимательства, сохранения кредита доверия общества, развития и удовлетворения народных потребностей, насыщения рынка и т.д.

В марте 1917 г. в докладе правления общества «Парфюмерия Модерн-Париж» на общем собрании акционеров говорилось, что в годы войны обороты мыловаренного производства «не находились в нормальном соотношении» с оборотами по парфюмерному производству (соотношение мыловаренного и парфюмерного производств было 2:7, тогда как при обычных условиях оно должно быть обратным). Рядовые акционеры напомнили членам правления, что еще англичане в свое время установили формулу «культурности всякого народа», которую они определяли количеством потребляемого мыла. Ход собрания показывает, что на тот момент с демократией в управлении промышленности еще не было до конца покончено.

Во-вторых, в условиях войны шли и созидательные процессы. Война подтолкнула развитие отечественного самолето- и машиностроения, продвинула технику и технологии. В стране стали производиться многие станки и уникальное оборудование, до того импортировавшееся (трансформаторы, авиамоторы и пр.).

В 1914 г. военное министерство заказало 292 самолета наиболее усовершенствованных систем русским заводам: машиностроительному Русско-Балтийскому вагонному заводу, «Дуксу» Ю.А. Меллера497. 45 аппаратов «Сикорский XI» были заказаны прославленному конструктору. Заводы московский «Гном и Рон»498, «Э. Сальмсон и Кo»499, александровский «Дека» приступили к массовому производству авиамоторов.

Одновременно с развитием новых отраслей и производств появлялись новые промышленные регионы. Основным фактором, изменившим районирование промышленности, стала эвакуация производств тяжелой промышленности и транспорта из прифронтовой полосы на Восток (в Поволжье, Сибирь). Этот процесс, начатый в 1914 г., получил завершение в 1920 г. Из Петрограда был эвакуирован в Ярославль завод фирмы Вестингауз500 (по производству пневматических тормозов для железных дорог и городских трамваев). В результате эвакуации из Петрограда предприятий сельскохозяйственного машиностроения возникла Омская промышленность. В 1916 г. из Архангельской губернии был продан на Волгу ряд судов. В 1915 г. из пригорода Риги в московское предместье Хамовники было эвакуировано производство акционерного общества «Каучук»501. Завод «Каучук» работает и в настоящее время по адресу: ул. Усачева, 11. Также осенью 1915 г. из Риги был эвакуирован в Тверь, Москву и Петроград Русско-Балтийский вагоностроительный завод. Это был первый опыт масштабной эвакуации в экономической истории нашей страны.

В-третьих, вызванные войной изменения структуры производства имели важные социальные последствия, в первую очередь, для рабочих. Война привела к скачку концентрации рабочей силы на крупнейших заводах, связанных с производством техники, оборудования, машиностроения и паровозостроения. На Путиловском заводе численность рабочих возросла с 12 тыс. человек (1913) до 29 тыс. (1917). В Николаеве на судостроительных заводах – бельгийском «Наваль» и «Руссуд» (Русское судостроительное общество) – с 6 тыс. до 21 тыс. человек. Новый виток индустриализации в условиях войны придал динамизм рабочему движению, вызвал рост социальной напряженности. М.И. Туган-Барановский писал в работе «Русская революция и социализм»: «Наша промышленность стоит перед катастрофой. Промышленность не в силах удовлетворить требования рабочих, не в силах повысить им заработную плату в соответствии с их требованиями <…> Они хотят немедленного повышения своей платы и притом в таком размере, что <…> дальнейшее существование капиталистической промышленности при этом становится невозможным»502. Источники подтверждают это наблюдение и свидетельствуют о «кипении заводского котла».

Современники отмечали тревожную тенденцию, когда «заводы замирали, и администрация была бессильна остановить развал». Это настроение в широких общественных кругах воспринималось как неизбежность перехода к новой социальной эре. Способ решения социально-экономического конфликта видели в переходе от «самодержавной фабрики» к «конституционной», в которой власть капиталиста должна быть ограничена участием в этой власти рабочих.

Сложная жизнь рождала новые формы управления производством. Большие надежды возлагались на государство. Экономисты видели выход в создании на капиталистической фабрике условий, при которых прекратилась бы война труда и капитала. «Отношения труда и капитала должны быть подчинены регулирующей власти государства и изъяты из области свободно-договорных отношений. Государство должно провозгласить, что оно берет на себя установление размера заработной платы, равно как установления производительности рабочего дня и прочих составных элементов рабочего договора», – писал Туган-Барановский503. Вопрос о границах полномочий государства оставался открытым.

В-четвертых, производство находилось в прямой зависимости от поставок оборудования и сырья с внешнего рынка. Отечественная текстильная промышленность наполовину обеспечивалась привозным американским хлопком, поставлявшимся вместе с пряжей из Англии. Ввиду нехватки отечественных станков и оборудования сокращение ввоза в Россию ударило по технической оснащенности предприятий. Ситуация на денежном рынке, определявшем инфляционные процессы, оказалась сложной. Происходило сращивание коммерческой организации частного банковского кредита с военно-финансовой системой государства, которое, по мнению специалистов, к концу 1916 г. становилось полным. Состояние денежного рынка определял государственный кредит, от него зависел и учетный процент, и в тех условиях он не отражал конъюнктуры рынка и не был с нею связан. Огромные расходы государства на войну, огромные займы должны были неизбежно монополизировать денежный рынок. В 1916 г. Министерство финансов установило монополию по распределению валюты. Живая, демократическая часть финансовых структур почти умерла. Осталась только кооперация. Так, в Лондоне действовало дочернее отделение Московского народного банка, существующего и поныне, но уже как собственно Московский народный банк, возглавляемый Масловыми.

И, наконец, в-пятых. Русскую революцию современники считали порождением войны и с этим связывали ее характер. Правда, отношение к революции было разным. «Безрадостным» у Н.А. Бердяева, долгожданным у В.И. Ленина: «война и созданные ею неслыханные бедствия изнуренных народов создали почву для вспышки социальной революции»504. Ленин считал, что между госкапитализмом, получившим развитие в годы войны, и социализмом промежуточных ступеней нет.

Революция выросла из системного кризиса и стала ответом на два вызова: внутри страны (либеральный и социалистический) и на мировой арене – империалистический передел мира и связанные с ним бедствия. Потери в войне были астрономические. Государственные трансформации и катаклизмы стали испытанием и причиной жизни в долг за счет труда прошедших и будущих поколений.

Новейшая зарубежная историография 60-90-х гг. О проблеме возрождения политического масонства в России в начале XX в. (о причинах, этапах, инициаторах)

Новоторцева А.М.

Аннотация. Статья посвящена систематизации и анализу зарубежной историографии 1960-1990-х гг., раскрывающей один из важных аспектов изучения деятельности политического масонства в России в начале ХХ в. – проблему его «возрождения», включая причины, этапы и инициаторов. Никто из зарубежных авторов не отрицал, что масонство в России существовало не только в конце XVIII в., расхождение состояло в определении точной даты, момента, после которого масонские ложи нельзя было рассматривать исключительно как филантропические и мистически-оккультные организации. Следуя хронологическому принципу, в развитии новейшей зарубежной историографии по данному вопросу автором было выделено три этапа, начиная с работ исследователей, положивших начало дискуссии по проблеме «возрождения» политического масонства в России, и заканчивая позицией одного из представителей «третьей волны» русской эмиграции в Мюнхене.