Полная версия:

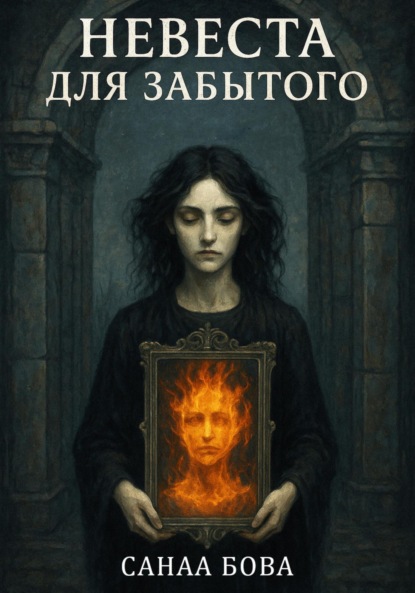

Невеста для Забытого

Иногда она встречала глазами свою тень в миске с водой, и впервые позволяла себе улыбаться в ответ. Пусть даже это отражение не повторяет её жестов, пусть даже оно моргает в другой ритм, теперь она знала: пока у неё есть имя внутри, никто не сможет лишить её самой себя.

Так девочка прошла свой первый круг – от страха забывания к отчаянной, упрямой памяти. Она не делилась этим с Йорой, не делилась ни с кем из стариков или детей: её память стала её тайным садом, где каждое слово, каждая мысль, каждая трещина – это семя, которому суждено когда-нибудь дать росток.

Глава 2. Сайр и кукла с каменным лицом

Детство в деревне, где не говорят имён, не складывается в прямую линию, а петляет, кружит, возвращается к себе через вещи, запахи и голоса, которые нельзя назвать. В памяти девочки этот мир не имеет начала: всё начинается с того утра, когда Сайр впервые позвал её играть за кладбищем, туда, где даже старики не ходят после полудня.

Они были ещё совсем маленькими, не выше калитки, и уже не знали своих имён. В этой тьме никто не рождался для себя: все дети появлялись на свет с ощущением, что кто-то другой ждёт их за чертой, что есть условная точка, за которой нельзя быть ни живым, ни мёртвым, ни даже собственным. Сайр всегда тянул девочку за собой, не за руку, а за взгляд: он смотрел исподлобья, из-под лба с короткой чёлкой, в глазах у него стоял отблеск лампы, затушенной полчаса назад. Он был хмурым и быстрым: если не ответишь жестом, если не кивнёшь – обидится и уйдёт к тем, кто слушает молчание.

Однажды, когда все дети ушли из школы молчания раньше времени, – учительница тогда заболела, а её помощник был занят поломкой дверной петли, Сайр подал знак девочке: «пойдём». Они пересекли два заброшенных двора, обогнули старое болото, где когда-то ловили жуков для весенних игр, и оказались возле кладбища. Здесь за низкой стеной начинался иной мир: крошечные кресты, покосившиеся доски, странные плоские камни с вырезанными кругами и ржавыми булавками. Они пробирались между могилами, почти не дыша, пока не дошли до самой большой, над ней был навес из старых ветвей, и именно здесь стоял их первый тайный «дом из костей».

Этот дом не был домом в привычном смысле: стена из черепиц, пол из старых коряг, крыша из чёрного, как ночь, покрывала, найденного в заброшенном сарае. Здесь, в полутьме, девочка впервые почувствовала, как холодно может быть не только коже, но и дыханию – каждый вздох отдавался в голове болью, каждый жест становился законом, каждый взгляд – обетом. Сайр достал из-под земли коробку с косточками: мышиные, птичьи, несколько ржавых ключей и даже зуб какого-то зверя. Они выкладывали ими круги, символы, строили стены и складывали «языки», которых никто не знал. Иногда Сайр пытался издавать короткие, отрывистые звуки, будто повторял чьи-то забытые заклинания.

– Что ты строишь? – шептала девочка, когда ветер шевелил их волосы и под ногтями оставалась сырая земля.

– Свой язык, – отвечал он. – Если мы не скажем его вслух, он не исчезнет.

Девочка вырезала на кусочке коры две параллельные линии, потом третью, наклонённую – это был их личный символ, знак того, что здесь, в доме из костей, можно быть не собой, а кем-то другим, тем, кто не исчезнет утром.

В тот день они придумали игру: кто сумеет придумать больше слов из найденных костей. Сначала были простые – круг, палка, дом, потом всё страннее: девочка выкладывала спираль, Сайр что-то похожее на крыло или старую ключицу. В их игре слова были не звуками, а формами, и в этом было облегчение: никто не накажет, никто не заберёт имя, если его нельзя произнести.

Сквозь годы эти игры возвращались к ним во снах: Сайр всегда шёл впереди, оборачивался, улыбался глазами, полными тьмы, и звал её через безмолвие – жестом, взглядом, изломанным пальцем.

Порой они забирались в старую пещеру, ведущую к монастырю, туда вели только самые смелые дети, и только днём, когда по земле ползли длинные лучи света от ламп. Пещера была выдолблена в соли и извести, по стенам её текла вода, а воздух был густой, как молоко. Сначала их встречала тишина, плотная, вязкая, вязнущая в лёгких. Но потом, если долго смотреть на стены, начинали проступать странные письмена: не буквы и не символы, а просто борозды, как если бы по камню кто-то долго царапал ногтями, выводя длинные кривые линии.

Они приносили с собой мел, острые палочки, иногда кусочки угля. Писали на стенах свои знаки, иногда руны, иногда спирали, иногда просто отпечатки ладоней. Через некоторое время, возвращаясь на следующий день, они не находили своих следов: письмена исчезали, будто их смывала вода или забирал кто-то другой, кому нужны были эти слова. Но на самом деле всё написанное оставалось, только было видно не всегда, а лишь при особом освещении: если в пещеру попадал лунный луч или когда они зажигали свечу, лежащую на камне в самом углу.

В одной из таких ночей Сайр предложил новую игру: писать знаки друг на друге. Они рисовали палочкой на спинах, на плечах, на запястьях, выводили странные завитки, похожие на рыбий хребет, или острые стрелы, идущие вдоль позвоночника. После этой игры оба долго не могли уснуть, их мучили сны, в которых по коже ползали чьи-то тени, а под ногтями оставался вкус ржавчины. Девочка впервые ощутила: если оставить знак на чьей-то коже, это значит доверить ему своё имя, даже если никто не знает, как оно звучит.

Но самым странным воспоминанием того лета была история с куклой. Куклу девочка сшила сама из лоскутков, которые собирала с малых лет, а лицо вылепил Сайр из кусочка старой глины, найденной за пещерой. Лицо получилось каменным – грубые, нечёткие черты, глубокие тёмные глаза, чуть выпирающие скулы. Кукла была странно тяжёлой, и когда Сайр поставил её у входа в их «дом из костей», ветер больше не проходил внутрь, а дети, если и пытались войти, быстро убегали, не выдерживая взгляда глиняных глаз.

Однажды ночью, когда девочка осталась одна, она решила взять куклу с собой в постель. Лежала в темноте, слушала, как Йора ходит на кухне, и вдруг почувствовала, что кукла становится теплее, будто кто-то внутри начал дышать. Она не испугалась, только крепче прижала игрушку к груди, и во сне ей снилось, что кукла моргает глазами, сначала медленно, потом всё быстрее, а в глазах отражается пламя лампы и тонкая тень самой девочки.

На следующее утро она рассказала обо всём Сайру, но он лишь пожал плечами. Зато вечером, когда он принёс куклу обратно в дом из костей, заметил: глаза куклы будто слегка двигались. Он не говорил об этом вслух, но больше не смотрел ей в лицо, а когда девочка тянулась к игрушке, каждый раз вздрагивал.

Вскоре после этого Сайр начал лепить из глины новую маску, хотел сделать для девочки подарок. Долго работал, смешивал воду с пылью, ладонями выравнивал форму, чертил ногтем линию бровей. Маска вышла странная, не похожая ни на одно человеческое лицо: у неё были слишком глубокие глаза и слишком тонкие губы, а на лбу странный знак – завиток, часто появляющийся в их пещерных играх. Когда маска высохла, он хотел подарить её девочке, но, подойдя к колодцу, услышал из его глубины голос. Голос был старческий и одновременно молодой, как песня ветра на болоте.

– Сайр… – голос звал его настоящим именем, – иди ко мне…

Он замер, почувствовав, как под ногами дрожит земля, а в груди начинает стучать чужое сердце. Голос повторил имя ещё раз, и в этот миг Сайр, не помня себя, поднял маску и с силой бросил её в колодец. Маска ударилась о камень, разлетелась на куски, а голос стих так внезапно, будто его никогда и не было.

С этого дня в ухе у Сайра застряло странное ощущение, будто кто-то поёт ржавым, скрипучим голосом. Он не говорил об этом никому, даже девочке. Но иногда, когда они вместе сидели в доме из костей, девочка замечала: Сайр чаще трогает ухо, морщит лоб, а если вдруг кто-то из детей случайно зовёт его по имени, Сайр вздрагивает и отходит в сторону.

Всё это было не страхом и не отчаянием, а скорее долгим, вязким прощанием с детством, которое уходит не внезапно, а слоями, как сброшенная змеёй кожа или как старый след на болоте, исчезающий с первым дождём. И чем чаще они возвращались к своим ритуалам, чем больше оставляли знаков на коже, чем глубже забирались в пещеру, тем острее чувствовали: за их играми стоит что-то большее, чем просто скука и страх быть забытым. Было ощущение – их видят, за ними наблюдают, и вся эта жизнь, в которой нет имён, всего лишь круг, замкнутый чьей-то чужой памятью.

Порой девочка просыпалась по ночам от собственного голоса, которым звала не себя и не Сайра, а кого-то третьего, того, кто стоял за стеной, за пещерой, за колодцем, за всем этим миром. Она не знала, кто это, но в её снах этот кто-то всегда был с каменным лицом и ржавым пением в груди.

И в этом было что-то странно утешающее, ведь если тебя зовёт кто-то без имени, значит, ты всё ещё есть.

Прошли недели, а может, и месяцы, не различимые во тьме: дни здесь были похожи друг на друга, как братья, которых рассадили по разным углам дома, чтобы они не ссорились, а только слушали дыхание друг друга сквозь стены. Детство девочки и Сайра протекало под знаком недосказанности, тайных жестов и странной, неразговорной близости, которую можно было почувствовать только в тёмных углах, среди запаха пыли, земли и древней ржавчины.

Их «дом из костей» со временем стал не просто укрытием, а чем-то вроде храма, маленькой вселенной, куда никто не мог войти без их особого согласия. Другие дети уважали этот закон: если занавеска из тряпья висела на дверном проёме, значит, внутри идёт игра, где не место чужим взглядам. Иногда они втроём с Ода или с молчаливым Шеуром устраивали внутри домика ночные посиделки, где каждый приносил с собой что-то найденное на окраине: кусок старой кожи, обломок светлого камня, стеклянную бусину, похожую на глаз рыбы.

Там, в полумраке, под шорох ветра, они рассказывали истории, не словами, а жестами, мимикой, рисунками на полу. Девочка любила придумывать легенды о древних существах: один был сделан целиком из костей воробья, другой носил на голове венец из ламповых фитилей, а третий, самый страшный, мог красть имена, если услышит их во сне. Сайр, выслушав рассказ, вытаскивал свою куклу и ставил на середину круга, будто приглашая всех участвовать в молчаливом ритуале, где слова были опаснее, чем молчание.

– Когда-то, – впервые нарушил он тишину, – я видел, как эта кукла дышит ночью.

Его голос был хриплым, будто кто-то долго держал его за горло, не давая выдохнуть.

Девочка посмотрела на него внимательно, впервые за много дней увидев в его глазах не только усталость, но и настоящий, детский страх.

– Она же не живая, – попыталась возразить она.

– Всё равно… ночью в доме становится очень тихо, но я слышу, как у неё что-то движется внутри.

– Может, это мышь?

– Нет, – покачал он головой. – Она дышит, как мы.

– Тогда давай спросим у неё.

Девочка взяла куклу, повернула лицом к себе. На сером лице с острой, будто чуть приоткрытой линией рта и тяжелыми ввалившимися глазами, были едва заметные царапины, как следы чьих-то ногтей или инструмента, которым Сайр когда-то лепил выражение. Она медленно провела пальцем по губам, потом по щеке, тихо прошептала:

– Если ты дышишь, покажи знак.

На мгновение в хижине стало так тихо, что даже дыхание казалось кощунственным. Сайр сжал кулаки, закрыл глаза, и вдруг заметил, что глаза куклы медленно скользнули влево, едва заметно, но достаточно, чтобы он отпрянул, прижавшись к стене. Он не закричал, только выдохнул шумно и резко.

Девочка этого не заметила. Она смотрела на куклу, ожидая знака, но увидела только свою собственную тень в её глазах.

– Тебе показалось, – сказала она, вернув куклу на место, но на душе остался тягучий, неприятный холодок.

Позже, в пещере, когда они рисовали друг на друге свои тайные письмена, Сайр был молчаливее обычного. Он всегда водил палочкой по руке девочки дольше, чем это было нужно, будто хотел написать что-то большее, чем узор или символ.

– Почему ты всё время молчишь, когда что-то чувствуешь? – наконец спросила она, наблюдая, как на её коже появляется новый знак – спираль, похожая на сломанную пружину.

– Если скажешь вслух, это станет чужим, – ответил он. – Я хочу, чтобы ты носила мой знак так, чтобы никто не мог забрать.

Девочка задумалась, вспоминая, как сама пыталась однажды назвать его имя, не вслух, а шёпотом, на границе между сном и явью. После этого её мучил сон, в котором Сайр стоял у колодца, и из глубины доносился голос, ржавый, будто сорванный с петли старой двери.

– Зови меня только в мыслях, – вдруг сказал он, будто читая её мысли. – Я хочу, чтобы моё имя звучало только в тебе.

С этих пор они почти не говорили друг с другом. Все важные вещи происходили во взгляде, в коротком касании, в том, как Сайр лепил новую глиняную маску, уже не для девочки, а для себя, но с её чертами: острые скулы, глубокие тёмные глаза, тонкая, будто немного испуганная линия губ.

Девочка наблюдала, как из-под его пальцев рождается что-то новое, почти живое. Она хотела спросить, почему он делает её лицо, но не решалась. Вместо этого приносила ему воду, следила, чтобы в доме никто не мешал ему работать. Маска сохла долго, и каждый день он заглядывал в неё, будто ожидал, что вот-вот появится знак.

В тот вечер, когда маска уже почти высохла, Сайр услышал из колодца голос. Было темно, воздух стоял неподвижно, только из глубины доносилось то самое «ржавое пение». Он не понял слов, только имя, своё, настоящее, то, что никто не должен был знать. Маска дрожала в его руках, и в какой-то миг он не выдержал, и бросил её вниз. Вода захлебнулась, по колодцу пошёл гул, будто там в самом деле жило нечто живое.

Он стоял, прислушиваясь, пока всё не стихло. Потом прикоснулся к уху, в нём что-то зазвенело, как если бы внутрь попала ржавая иголка, и с того дня он всегда слышал в себе этот звон, особенно по ночам.

Об этом он никому не говорил, только девочке однажды намекнул, что не любит, когда кто-то называет его по имени, особенно в темноте. Она понимала, что это не страх, а что-то вроде обета: раз произнесённое имя однажды стало чужим, его нельзя вернуть обратно.

Флешбеки становились всё чаще, всё глубже. В одном из них девочка вспоминала, как они впервые вошли в пещеру и долго стояли, слушая тишину, а потом увидели на стенах старые знаки – имена, которые никто не мог прочитать. Они пытались скопировать их на свои ладони, на плечи, на щёки. Иногда ночью девочка просыпалась и смотрела на свои руки: там, где днём был только след от палочки, в полутьме проступали светящиеся линии, словно сама пещера отпечаталась в её коже.

Однажды Сайр признался, что пытался однажды повторить имя девочки вслух. Это было в ту ночь, когда кукла впервые шевельнулась. С тех пор, когда он засыпал, ему казалось, что кто-то поёт в его ухе, не песню, а бесконечную дрожащую ноту, похожую на ржавый ветер.

– Я хотел позвать тебя по-настоящему, – признался он, – но теперь этот голос во мне. Я не могу его выгнать.

– А если я назову тебя, тебе станет легче?

– Не знаю, – покачал он головой. – Может, станет только хуже.

И всё же однажды она решилась. Когда они снова были в пещере, сидели спиной к спине, девочка тихо произнесла его имя, вложив в него всё тепло и страх, всю память, что у неё была.

В этот момент Сайр улыбнулся, так тихо и слабо, что улыбка была почти невидимой.

– Я всё равно останусь, – сказал он тогда. – Даже если меня забудут.

В эти редкие минуты, когда прошлое и настоящее складывались в один длинный, непроизнесённый вздох, им обоим казалось, что они живут не в тени, а на краю огромного, неведомого света, где всё ещё возможно быть кем-то настоящим.

Дом из костей всё чаще становился их прибежищем, теперь уже не детским, а почти взрослым. Они почти не играли, но продолжали рисовать новые знаки, вырезать на коре символы и хранить тайны, которые знали только вдвоём. Внутри этого круга никто не мог их забыть, потому что их память была написана не словами, а теми знаками, которые остались на коже, на глине, на стенах пещеры и даже в дрожащем воздухе, когда кто-то произносил имя слишком тихо, чтобы его услышали другие.

В какой-то момент девочка поняла: их детство ушло, но память о нём осталась. Она стала чем-то вроде камня, который носишь с собой тяжёлым, холодным, но своим, единственным, что не заберёт ни одна ночь, ни один голос из колодца, ни один забытый бог, живущий под этой землёй.

Они не считали свои годы и не отмечали дни рождения: даже это понятие казалось чуждым в деревне, где само время не любило называться вслух. Всё важное приходило по кругу – неотличимо: день или ночь, зима или лето, детство или тот самый невидимый порог, за которым начинаешь быть не только собой, но и всем, что хранишь в себе.

С каждым месяцем круг их игр сужался, а тени становились ближе, не только вокруг, но и внутри. Ода и Шеур уже почти перестали приходить к дому из костей: Ода заболела, а Шеур сказал, что его зовёт кто-то в болоте. Девочка и Сайр остались вдвоём, как будто вся жизнь их вела к этому молчаливому, странному союзу.

Вспоминалось, как однажды весной, когда на болоте ещё держался тонкий, ломкий лёд, они нашли мёртвую птицу с белыми крыльями и чёрным глазом, в котором отражалась вся их детская тоска. Сайр осторожно взял перо, поднёс к уху, словно желая услышать последнюю песню, и вдруг произнёс, не вслух, а выдохом: «Если у неё нет имени, она останется с нами». Девочка уложила птицу в центр круга из костей, и с тех пор ни одно животное не приходило в их домик. С этого дня во всём, что касалось смерти, появилось странное уважение и тайная близость: не страх, а принятие, как если бы имя любого ушедшего было не потерей, а обещанием возвращения.

По ночам девочка слышала, как Сайр лепит новые маски. Он делал это в полной тишине, освещая лицо фонарём, в котором фитиль был почти выгоревшим. Его пальцы были всегда в глине, ногти потемнели, а по запястьям прошли красные нити, как будто с каждым прикосновением к мокрому, тяжёлому материалу он становился ближе к земле, к той самой тьме, откуда взялись все их страхи и ритуалы.

Иногда он говорил ей, не поднимая глаз:

– В каждом из нас живёт кто-то, кого нельзя забыть. Я леплю твои черты не потому, что боюсь забыть тебя, а чтобы помнить себя рядом с тобой.

– А если я уйду первой? – спрашивала девочка.

– Тогда я вырежу своё имя в пещере, и оно исчезнет только тогда, когда исчезнут все камни.

Её пугала эта обречённость. Иногда она думала: неужели можно стать чьей-то памятью навсегда, не спасаясь даже во сне?

В один из особенно долгих, липких по воздуху вечеров, когда лампы не зажигались даже после молитв Йоры, они с Сайром решились на новый ритуал. Они шли через огороды, мимо старых развалин, к тому самому колодцу, где когда-то раздался голос и исчезла маска. Теперь, после всего, что случилось, колодец казался им ещё глубже, ещё темнее. Сайр принёс остаток новой маски, ту самую, что лепил, вложив в неё все страхи, всю нежность и всё, чего не мог сказать вслух.

– Может, если опустить её сюда, голос вернётся и расскажет нам свою историю? – спросила девочка, держась на расстоянии.

– Нет, – покачал он головой. – Если отдать всё колодцу, ничего не останется у нас.

Они опустили маску в ведре, держали над чёрной, бездонной водой, смотрели, как в ней дрожит их двойное отражение – мальчика и девочки, не похожих друг на друга. Девочка вдруг вслух, впервые за много месяцев, произнесла слово, похожее на имя, не своё и не его, а что-то среднее между их дыханиями.

В этот момент из глубины донёсся отголосок ржавого пения. Оно не было страшным или злым, скорее уставшим, таким, что отзывается где-то в висках, когда долго смотришь на пламя. Сайр невольно прижал ладонь к уху, девочка вздрогнула, и оба вдруг заплакали, не от страха, не от боли, а от того, что впервые ощутили: за их игрой стоит чужая воля, и кто-то действительно может прийти за ними, если они откроют миру свои имена.

После этого колодец стал для них местом, куда приходили молчать. Они больше не опускали туда игрушек, не бросали маски, но каждый раз, когда по вечерам тревога становилась невыносимой, просто садились рядом и слушали, как в глубине что-то шевелится, капает, поёт. Иногда голос повторялся, не имя, а какой-то неведомый слог, от которого в груди стыла кровь.

В школе молчания они теперь почти не рисовали. Девочка всё чаще просто сидела, уперев подбородок в ладони, а учительница смотрела на неё долгим, прозрачным взглядом, будто видела её насквозь. Иногда после уроков Сайр писал ей знаки на запястье, и они оба знали: даже если сотрёшь, внутри всё равно останется след, незримый, но твёрдый, как кость в земле.

Йора начала болеть, долго кашляла ночами, перестала есть хлеб, всё больше смотрела в окно. Однажды она подозвала девочку, дала ей старую тряпку и сказала:

– Вытри зеркало. Но не смотри в него дольше, чем семь вдохов.

Девочка послушалась, но всё равно почувствовала, как в отражении за её спиной мелькнуло лицо – не её и не Йоры, а что-то смазанное, древнее, с трещиной на лбу и полуприкрытыми глазами. В ту же ночь ей приснился сон: Сайр сидит у колодца, вокруг лежат маски, а по воде бежит ржавый, хриплый голос, который зовёт не только его, но и её.

Проснувшись, девочка поняла, что их связь с Сайром больше не игра и не дружба, а что-то гораздо более опасное. Они стали неразделимы даже во снах, и если один забывал жест, второй тут же вспоминал его за двоих.

Однажды во время очередного похода в пещеру, где на стенах оставались их детские знаки, девочка задержалась у особенно старого узора, похожего на трещину, идущую через весь свод. Она провела по нему пальцем и почувствовала лёгкий озноб, как если бы кто-то другой касался её изнутри. Сайр подошёл, приложил ладонь к тому же месту, и в этот миг оба услышали в ушах ржавое пение, теперь уже общее, как эхо их собственных шагов, отражённых в стенах древнего холма.

– Это наше имя, – сказал Сайр так тихо, что его слова не отразились ни в воздухе, ни в пыли.

Они стояли в пещере очень долго, пока день не перетёк в ночь, и только потом вернулись домой не оборачиваясь, не разговаривая, зная: теперь даже если все в деревне забудут их, между ними останется то, что сильнее любого имени и любого молчания.

И в этот день детство, как невидимый дым, покинуло их тела, но осталась память – о доме из костей, о кукле с движущимися глазами, о ритуалах, вписавшихся не только в их кожу, но и в саму ткань этого мира, где даже голос забытого может однажды стать песней, ведущей сквозь тьму.

Дальнейшие дни становились всё гуще, вязко-тёмными, и каждый из них нёс в себе не столько события, сколько внутреннее сдвижение, незаметное снаружи, но неотвратимое, как ход часов, которые здесь идут назад, и если приглядеться к стрелкам, можно увидеть: каждое мгновение исчезает, как только ты успеваешь его осознать. В этих днях и ночах девочка и Сайр существовали на границе бытия и сна, будто жили не в одном, а в двух слоях реальности – здесь, среди старого быта, пруда, колодца и школы молчания, и там, где не было слов, а были только знаки, дыхание и зов, который никто другой не слышал.

Йора с каждым утром становилась всё прозрачнее, голос её глох, движения были вялыми, а взгляд туманным, будто всё в мире происходило за стеклянной преградой. Она перестала выходить во двор и только иногда кликала девочку, чтобы та помогла разжечь лампу или натереть хлеб солью. Становилось ясно: память и у Йоры тоже начала выцветать, и в редких разговорах девочка замечала, как мать забывает не только даты, но и слова для самых простых вещей – ложки, окна, собственного лица в зеркале. Тогда девочка беззвучно подходила, обнимала её за плечи и молча гладила по спине: так, как когда-то Йора укачивала её, не в силах назвать её по имени.

В эту пору, когда всё вокруг будто бы сужалось к единственной точке, к дому из костей, к пещере, к отражению в воде, Сайр, казалось, становился всё дальше, даже когда был рядом. Иногда он приходил по ночам, садился у окна и смотрел, как девочка плетёт верёвку из лоскутков или перебирает свои детские трофеи: стеклянные бусины, гладкие камешки, кости воробья, полоску глины с начерченным знаком, обломок маски. Между ними будто всегда висело нечто недосказанное: тень, которая лежала не только на их словах, но и на самой возможности говорить. Говорить здесь – значит рисковать стать уязвимым.

Однажды, когда лампы коптили особенно густо, а в печке треснуло полено, Сайр произнёс впервые за долгое время:

– Когда я слышу свой голос в колодце, мне кажется, что это не я, а кто-то старше меня на много жизней.

Девочка помолчала, положила ладонь ему на плечо, и почувствовала, как под кожей дрожит неуверенность, или страх, или то странное ржавое пение, что с тех пор, как он бросил маску, стало жить где-то в глубине его черепа.