Полная версия:

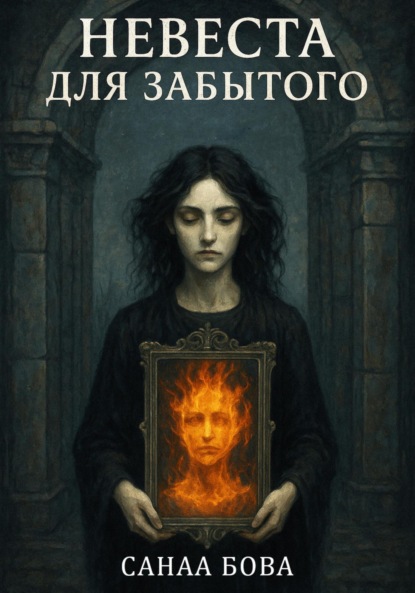

Невеста для Забытого

В углу кровати лежала её старая тряпичная кукла, без лица, только с белой тряпочкой вместо головы. Йора когда-то сказала, что нельзя давать кукле имя: если дать, кукла начнёт жить, а тогда уже неизвестно, кто кого будет помнить.

Девочка долго смотрела на куклу, потом на свои руки – тонкие, с царапинами от утренних дров, с чёрными лунками ногтей. Она думала: если бы у неё было имя, она бы написала его на ладони, чтобы просыпаться каждое утро с ним, чтобы не забывать себя. Но писать нечем и некуда, да и какой в этом смысл, если слово исчезнет быстрее, чем высохнет кровь из пореза.

Из окна на неё смотрела ночь – вязкая, плотная, в ней будто бы шевелились огромные медленные тени. Девочка закрыла глаза и услышала внутри себя что-то похожее на шёпот: «Имя – это не спасение. Имя – это боль».

Утро наступило незаметно. В этой деревне не бывает настоящего утра, только смена одной тьмы на другую, чуть менее плотную. Лампы на кухне мигали, фитили чадили, в воздухе стоял привкус масла и гари. Йора уже готовила похлёбку, бросая в воду луковицу и щепоть соли, те самые «утренние обряды света», которые не приносят света.

Девочка молча помогала: тёрла хлеб, накрывала стол, расставляла чашки из чернёной глины. На стене тикали часы, неумолимо, упрямо двигаясь назад. Она пыталась представить, как было бы, если бы стрелки вдруг пошли вперёд – не к ночи, а к утру, к рассвету, о котором все только и говорили, но которого никто не видел.

После завтрака она, как всегда, обошла дом, проверяя лампы. Одна, у двери, потухла. Девочка налила в блюдце немного молока, поставила перед фитилём и дождалась, пока огонёк зашипит и вспыхнет вновь. В этот миг ей почудилось, будто за её спиной кто-то стоит, но, обернувшись, она увидела только длинную тень на стене.

На улице пахло промёрзшей землёй, старым хлебом и чуть-чуть гарью. Деревня была полна тишины, но в этой тишине было не спокойствие, а тревога: будто кто-то только что прошёл, оставив за собой следы, которые исчезнут раньше, чем их заметят.

Дети уже ждали у пруда, где под водой не было видно ни неба, ни звёзд, ни лиц. Сегодня играли в молчаливые круги: каждый должен был кинуть камень, чтобы круги на воде не пересеклись с чужими. Если пересеклись, тот, чья волна слабее, должен был закрыть глаза и посчитать до ста про себя.

Девочка бросила свой камешек, аккуратно, ровно по центру, чтобы круги были гладкими. Она смотрела, как по воде ползут отражения – лунные, призрачные, неуловимые. Она снова увидела себя, не одну, а сразу три: одна моргала, вторая улыбалась, третья смотрела прямо в глаза, и вдруг все исчезли. Ей стало страшно, будто сейчас кто-то протянет руку из-под воды.

– Ты кого увидела? – жестом спросила соседская девочка.

Девочка развела руками:

– Не знаю.

– Может, это Меа?

Имя Меа шептали в деревне редко. Говорили, что это тень из воды, что она пьёт чужие отражения, а если долго смотреть на воду – забудешь, кто ты. Девочка знала: так пугали детей, чтобы они не ходили к пруду ночью. Но она чувствовала, в этих историях есть что-то ещё, что-то тревожное, что-то важное для неё самой.

Вечером, когда они с Йорой вернулись домой, девочка снова увидела своё отражение в миске с водой. На этот раз оно моргнуло не так, как она сама, и во взгляде промелькнуло что-то совсем чужое, холодное. Девочка быстро отвернулась, но в душе остался осадок, как если бы кто-то встал у порога и не захотел уходить.

Йора заметила её тревогу, но ничего не сказала. Только вечером, когда они ужинали при тусклом свете, женщина вдруг положила руку на плечо девочки и тихо спросила:

– Ты помнишь что-нибудь хорошее?

Девочка замялась, вспомнила улыбку, солнечный луч на стене, которого не было, и вдруг – ту самую куклу без лица.

– Я помню только тени, – прошептала она.

Йора медленно кивнула.

– Может, это и хорошо.

Ночью девочка снова не могла уснуть. Ей казалось, что дом дышит ещё тише, что стены дрожат от чужих шагов, что за окном ходит ветер, который знает её имя, хотя она его и не знает. Она накрылась с головой одеялом, но даже там ей чудился чей-то взгляд.

В эту ночь ей снилось, будто она идёт по улице, а у каждого дома вместо таблички висит зеркало. Она подходит ближе, и в каждом зеркале видит своё лицо, но каждое лицо чуть-чуть не похоже на неё. Она хочет крикнуть своё имя, но изо рта вырывается только шёпот:

– Кто я?

В ответ из всех зеркал доносится один и тот же голос:

– Ты – та, кого забывают первой.

В этой деревне ночь всегда начиналась раньше, чем где бы то ни было. Даже если лампы ещё горели, даже если у соседей за стенкой до сих пор шуршал веник или скрипел табурет, даже если где-то вдалеке, на самой окраине, плакал младенец или лаяла собака, всё равно каждый чувствовал: тьма уже разлилась под порогом, вползла под ногти, притаилась в складках одежды. С наступлением вечера даже самые смелые становились медленнее, и голоса, если и звучали, то только в шёпоте, словно каждый боялся растревожить невидимую чешую, покрывающую стены и окна.

Девочка сидела у окна, поджав под себя босые ноги, и смотрела в глубину комнаты, где в тени чуть светились стеклянные лампы. В детстве ей казалось, что в этих лампах живёт что-то живое, потому что пламя внутри всегда дрожало так, будто кто-то едва заметно касался стекла изнутри. Йора сидела рядом, шила длинную тёмную рубаху, которая была безразмерной и предназначалась «на вырост», хотя в деревне все знали, что в этих домах никто не вырастает по-настоящему, только взрослеет без радости, с потяжелевшими руками и глазами, в которых отражается только тьма.

Иногда девочка прислушивалась к себе и не могла понять, идёт ли время или просто повторяет само себя, как круги на воде, если бросить туда камешек. Она замечала: утром и вечером в доме пахнет одинаково – старой древесиной, квашеной капустой, чуть пригоревшей коркой хлеба и ещё чем-то неуловимо острым, похожим на озон после грозы, которого здесь никогда не было. Всё здесь было похоже на сон, от которого не пробуждаешься: не потому, что не хочешь, а потому, что некому разбудить.

После ужина, молчаливого, как и всё остальное, девочка умывалась у миски с водой, и каждый раз видела в отражении не себя сегодняшнюю, а ту, что была вчера, или вообще кого-то совсем другого, чьё лицо как будто напоминало её собственное, но жило своей жизнью, моргало, улыбалось или смотрело в сторону. Было в этом что-то тревожное, но не ужасное, скорее, холодное, как прикосновение к снегу, которого никогда не было в этой деревне.

Время от времени Йора клала руку девочке на плечо, будто проверяя: жива ли она, не стала ли прозрачной, не утекла ли вместе с умывальной водой в щели между половицами. Иногда, если у девочки дрожали пальцы, Йора шептала: «Всё будет хорошо. Молчи, и всё будет хорошо». Девочка не верила, слишком много уже слышала таких утешений. Она знала, что за этой заботой прячется страх, и этот страх гораздо древнее любого имени.

Чем дольше длилась ночь, тем больше казалось, что деревня сжимается: дома становятся ближе друг к другу, дворы – уже, тени – длиннее. Иногда во дворе шуршал кто-то чужой: лисица, кошка или, может быть, сама тьма, пришедшая посмотреть, все ли лампы горят. Тогда девочка забиралась с ногами на лавку и смотрела в окно до тех пор, пока не начинали болеть глаза.

В такую ночь трудно не думать о словах. Девочка часто пыталась представить себе, как бы звучало её имя, если бы у неё оно было. Она вспоминала, как старики зовут друг друга: у кого-то имя звучит хрипло, словно выкашливается вместе с дымом из печки, у кого-то почти ласково, как будто гладят по волосам. Она пробовала шептать себе под нос случайные слоги, но каждый раз язык путался, а на губах оставался вкус золы.

Ближе к полуночи Йора клала на стол старую книгу – большую, тяжёлую, с замком на обложке, который никогда не открывался. Это была семейная реликвия, и каждый вечер её вынимали из сундука, чтобы напомнить: даже если слова исчезли, книга должна оставаться на виду, иначе в доме поселится что-то такое, что никто не сможет выгнать.

Однажды, когда девочка совсем устала от бессонницы, она решилась спросить:

– Йора, почему мы не открываем книгу?

Йора посмотрела на неё с каким-то упрямым испугом и ответила:

– В этой книге нет слов. Открыть – значит забыть, что когда-то они были.

– Но зачем тогда хранить её?

– Чтобы помнить, что когда-то мы могли говорить.

После этого разговора девочка несколько дней не могла спокойно смотреть на книгу: ей казалось, что внутри неё всё-таки есть нечто живое, что однажды вырвется наружу и заговорит её голосом.

Однажды на рассвете, если можно так назвать ту неразличимую границу между двумя одинаково тёмными ночами, в деревне начался новый ритуал. Старики сказали, что сегодня будет праздник света, хотя никто уже не помнил, какой именно и зачем он нужен. По дворам ходили женщины с охапками старых тряпок, обматывали ими фонари и лампы, чтобы их огонь не ушёл в чужие руки. Мужчины вытаскивали из сараев сломанные колёса, доски, куски ржавого железа и строили на главной площади костёр, который никто не зажигал, его нужно было просто обойти семь раз молча, держа в руках свою самую старую вещь.

Девочка шла в этой веренице, сжимая в руке ту самую куклу без лица. Её пальцы мёрзли, а сердце билось чаще обычного: было ощущение, что сейчас что-то случится, что кто-то назовёт её по имени, и тогда всё изменится. Но никто не называл. Даже когда дети сбились в кружок и начали водить хоровод вокруг костра, их губы оставались сжатыми, а глаза – усталыми.

После праздника все разошлись по домам, и только в воздухе ещё долго висел слабый запах пепла и старого хлеба. Девочка стояла у окна, смотрела, как в черноте растворяются силуэты соседей, и вдруг остро ощутила одиночество, не то, к которому привыкла, а другое, более острое, как если бы кто-то вынул из неё кусок памяти.

В ту ночь ей снова снились зеркала, но теперь в них отражалась не только она, а сразу много других детей, все с одинаковыми лицами, все молчащие, все ждущие, чтобы кто-то назвал их вслух. Она проснулась в слезах, задыхаясь, с ощущением, что если не назовёт себя – исчезнет навсегда.

Утром Йора заметила её тревогу и долго молчала, прежде чем вымолвить:

– Если хочешь – придумай себе имя, но никому не говори. Пусть оно будет только твоим.

Девочка долго смотрела в окно, чувствуя, как внутри растёт странное тепло. Она не знала, что сказать, и поэтому промолчала. Но с этого дня в её голове зазвучало слово, которое она никому не открыла, как песчинка между зубами, как тайная боль, как обещание себе самой.

И именно в этот день, когда она впервые назвала себя в мыслях, она почувствовала, что круг забвения чуть треснул, что между слоями тьмы появилась тонкая щель, из которой может пробиться нечто новое.

Но это новое было не светом, а тревогой, и ещё долго в её сердце жила тень, холодная, как вода в колодце, и ждущая своего часа.

Время в деревне, где не говорят имён, тянулось вязко и бесповоротно, как если бы его никто не отсчитывал, а только пережидал. Каждый новый день казался отражением предыдущего, только чуть глуше, чуть темнее, чуть холоднее, будто на окна легла невидимая плёнка, и даже свет ламп начал оседать на стекле серым налётом, похожим на пыль веков. Девочка росла, но это было не то взросление, которое отмечают ростом на косяке двери или первой собственной юбкой, а медленное превращение в кого-то, кто никогда не был полностью собой. Она ощущала это всеми фибрами: одежда становилась мала, руки длиннее, голос ниже, но внутри жила прежняя детская тревога, будто тело стало чуть больше для той души, что боится громко дышать.

Мир деревни, погружённый в бесконечную ночь, был устроен просто и жёстко. Старики держали счёт дням по собственным болячкам, определяя смену времён года по сухости кожи, ломоте в костях и стуку капель с обветренных крыш. В домах по-прежнему заводили часы, но никто не пытался сверять по ним настоящие часы жизни: стрелки упрямо шли назад, и это казалось естественным, будто всё в этом мире должно не двигаться вперёд, а медленно откатываться к той самой точке, где память была ещё полной, где тьма только начиналась, где можно было поверить, что завтра наступит рассвет.

Девочка всё чаще ловила себя на том, что просыпается не от света, а от темноты. Темнота здесь была другой: она жила не только на улице, но и под кожей, в звуках, в лицах, в запахах хлеба и холода, в тусклых лампах, которые трещали по ночам, словно косточки в руках старух. Она иногда удивлялась, как Йора отличает утро от вечера, если разницы почти нет, если даже хлеб по утрам пахнет так же, как вечером, если даже её кукла без лица всегда лежит на одном и том же месте, и даже сны повторяются из ночи в ночь, только лица в них меняются местами.

Вечерние ритуалы становились для неё чем-то сродни игре, не по-настоящему, а чтобы не сойти с ума. Она всё так же ставила перед собой миску с водой, всматривалась в отражение, и теперь уже не искала там собственное лицо, а скорее пыталась разглядеть за ним то самое другое, появляющееся в глубинах, когда никого не было рядом. Иногда ей казалось, что в этом отражении мелькает чей-то взгляд – усталый, взрослый, слишком древний для её возраста, и тогда она нарочно плескала на воду, чтобы разрушить чужую тень.

Йора всё больше молчала, особенно вечерами, когда в доме становилось сыро, как в подвале, а лампы мигали и чадили, не желая разгораться до конца. Иногда она, словно забыв о присутствии дочери, начинала напевать что-то глухое, несложное, но слова сразу расплывались, срывались, будто во рту не хватало языка для песен. В эти моменты девочка чувствовала, что её собственное имя висит в воздухе, как забытая строчка: хочется крикнуть, и нельзя, потому что тут же разорвётся весь этот тонкий покров бытия, под которым живут, чтобы не помнить.

Жизнь деревни застывала, но не в покое, а в ожидании. Всё здесь было пронизано ощущением хрупкости, зыбкости, будто шаг в сторону, и земля под ногами провалится, а ты останешься один, с куклой без лица, в мире, где никто не зовёт тебя по имени. Люди всё реже выходили во двор, только по большим нуждам: проверить лампы, напоить скотину, вынести хлеб соседке, помочь старикам принести воды. Обычаи становились всё более формальными: если раньше дети могли перебежать двор, перекричать друг друга, то теперь играли молча, на расстоянии, и даже в кругу не держались за руки, будто боялись, что чужая кожа отберёт последние воспоминания.

Самой загадочной частью детства девочки была школа молчания. Здесь не учили ничему, кроме тишины. Большая комната, разделённая на секторы тёмными занавесями, пахла старыми досками и свечной гарью. За столами сидели дети, иногда по одному, иногда по двое, и каждому выдавали лист угольной бумаги и белый мелок. Надо было рисовать: не то, что хочется, а то, что запомнил из сна, из вчерашнего дня, из самого себя. У кого-то выходили только круги – большие, тяжёлые, как кольца на воде после дождя. Кто-то рисовал точку на чёрном фоне, кто-то повторял те же самые узоры, что вырезаны на дверях дома. У девочки всё чаще получалось что-то похожее на окно, в котором видна только ночь.

В школе не разговаривали: учительница следила, чтобы ни один звук не сорвался с губ. Она ходила по классу, иногда резко стучала тростью по полу, не чтобы напугать, а чтобы напомнить: каждый звук – это пустота, которая будет расти внутри тебя, если дать ей волю. Если кто-то нечаянно шептал соседу что-то на ухо, его ставили в угол лицом к стене, а потом заставляли весь день рисовать собственное отражение без лица, до тех пор, пока руки не начинали дрожать.

Дети здесь учились не писать, а забывать. Это было странное умение – отбрасывать всё ненужное, не запоминать имен, не запоминать обиды, даже игры. В какой-то момент девочка начала бояться, что однажды забудет всё: как зовут Йору, как пахнет её кукла, как звенят капли воды ночью, когда никто не видит.

Только иногда, когда дети выходили из школы и садились у пруда, тишина становилась особенно плотной. Здесь, на берегу, можно было бросить камешек, и смотреть, как расходятся круги, пока не исчезнут совсем. Кто-то пытался нарушить правило: заговорить, громко рассмеяться, закричать в пустоту, и всегда после этого кого-то из детей начинали забывать быстрее остальных. Было поверье: если три дня никто не вспомнит твоё лицо – ты исчезаешь, и даже родные не смогут сказать, был ли ты когда-нибудь жив.

Старики тоже жили в этом странном промежутке между помнящим и забывающим. Каждый раз, когда девочка встречала их на улице, всегда ссутулившихся, укутанных в шерстяные накидки, с вечно красными глазами и дрожащими руками, она пыталась спросить: как выглядело солнце? Как пахла трава? Было ли вообще лето, когда земля прогревалась до самого корня? Но каждый старик отвечал по-своему. Один говорил – солнце было чёрным, как дым; другой – синим, как слюда в старой лампе; третий – что оно было белым, как простыня над покойником. Все лгали, и девочка чувствовала это всей кожей: не потому, что хотели лгать, а потому что не могли вспомнить.

И всё же иногда она видела в их глазах отблеск чего-то настоящего, может, страха, может, памяти, может, просто желания не быть последним, кто знает хоть что-то о прошлом. Иногда кто-то из них рисовал палкой на земле круг, в котором застывал маленький треугольник, и говорил: вот так выглядел рассвет, если смотреть на него издалека.

Девочка слушала и запоминала, не столько слова, сколько тишину между ними, густую и вязкую, как мёд, оставшийся на дне миски после долгой зимы. Она понимала: всё, что ей досталось, – это возможность помнить чужую забытость.

Время текло дальше, и каждый день был похож на предыдущий ещё больше. Иногда девочка ощущала, что что-то меняется внутри неё: сон становился тревожнее, отражения в воде – чужими, мысли – резче, а желание назвать себя – почти нестерпимым. После одного особенно тяжёлого дня, когда в школе её заставили рисовать свою тень три часа подряд, она пришла домой и вдруг, ни с того ни с сего, спросила у Йоры: почему у меня нет имени?

Йора так резко обернулась, что чуть не уронила миску с хлебом. В глазах её мелькнул испуг – настоящий, не притворный, такой, каким пугаются только за тех, кого любят слишком сильно или слишком давно.

– Не спрашивай, – ответила она тихо, будто кто-то мог услышать. – Имя – это то, что можно потерять. А потеряв, не вернуть.

– Но как же я буду помнить себя, если у меня нет имени? – Девочка впервые сказала это вслух, голосом дрожащим, но решительным.

Йора подошла, обняла её за плечи, прижала к себе, как в детстве, и прошептала на ухо:

– Иногда лучше быть тенью, чем словом. Тень нельзя забыть, потому что она всегда с тобой.

Но девочка знала: если не назвать себя, рано или поздно исчезнешь, даже если никто не забудет тебя по-настоящему.

Ночью ей снова снилось зеркало – большое, мутное, во весь рост, в котором отражалась не она, а кто-то чужой, с её лицом, но с глазами другого цвета. Она протянула к зеркалу руку, но отражение не повторило её жеста, а, наоборот, отступило назад, растворилось в сером мареве и исчезло, оставив в воздухе только звук собственного имени, не услышанный, не произнесённый, но остро желаемый.

С этого утра девочка перестала бояться воды: теперь каждый раз, когда она умывалась, она всматривалась в отражение, и шептала про себя придуманное имя, не раскрывая его никому. Так начался её личный ритуал, маленький и тайный, спрятанный между обыденными делами, между лампами, хлебом, школой молчания и сонными лицами соседей.

И в этот период, когда всё в деревне, казалось, застыло и обрело форму вечной ночи, именно в девочке первой появилась трещина. Она стала слушать себя, мир, тишину, становилась всё чутче к дыханию дома, шагам на улице, даже к тому, как капля воды падает в ночную миску. Её внутренний голос теперь не был тихим, он звенел в груди, как тонкая струна, которую нельзя было не заметить.

Девочка знала: рано или поздно она нарушит круг молчания. Она чувствовала, как её сердце ищет выход – слово, жест, крик, любое подтверждение своего существования. Но пока она ждала, как ждёт первая тень на рассвете, когда ещё никто не верит, что день когда-нибудь вернётся.

Её одиночество стало первой трещиной в круге забвения. В эту трещину начала медленно просачиваться память, не светлая и не спасительная, а горькая, тягучая, настойчивая, как сама жизнь в этой деревне, где никто не говорил имён, но каждый втайне жаждал быть названным хоть раз вслух, по-настоящему, навсегда.

Всё больше дней тянулось друг за другом, неотличимых по свету, по запахам, по тусклому быту и повторяющимся ритуалам. В мире, где никто не говорил имён, девочка начинала видеть, как сквозь невидимые трещины проступают и другие перемены, малозаметные, тревожные, но неотвратимые. Дети в деревне, кажется, всё реже появлялись на улице вместе. Кто-то начал исчезать: сначала Варун – мальчик, у которого было самое звонкое молчание; потом девочка Лиса, волосы которой всегда пахли дымом, а взгляд был таким внимательным, что порой казалось, будто она слышит не только тишину, но и каждый страх, прячущийся в углах. О них не спрашивали и не вспоминали: каждый знал, что, если начать искать – сам станешь следующей тенью.

Девочка, как будто взрослея в обратную сторону, всё чаще возвращалась к тем самым местам, где ещё недавно они вместе бросали камешки в пруд или рисовали круги на мокром песке. Теперь вода стала мутнее, холоднее, глубже, и в каждом отражении рябило, как будто в нём поселилось чужое дыхание. Иногда ей казалось, что вот-вот из-под зеркальной плёнки выплывет чья-то рука, и тогда она старалась не задерживать взгляд на поверхности слишком долго, вспоминая наказ Йоры – не смотри в воду дольше семи вдохов.

Ритуалы утра и вечера обрели почти механический смысл. Лампы вычищались до скрипа, хлеб резался тоньше, молоко уносилось к потухшей лампе. В доме царила густая тень: даже когда за окном будто бы занимался рассвет, в углах жили свои, отдельные ночи. Девочка чувствовала: именно в этих тенях зреет неведомое, то, что когда-нибудь вырвется наружу, если дать ему имя или хотя бы крик.

В школе молчания стало строже, чем когда-либо. Теперь на каждом уроке детей ставили лицом к стене – рисовать собственную спину, чтобы не видеть друг друга, не искать подтверждения своему существованию во взгляде одноклассника. Девочка поняла: если никто не видит твоего лица, никто не сможет и вспомнить его, и исчезновение становится делом лишь времени.

Старики всё чаще забывали дорогу домой: Марука нашли на краю болота, он пытался поймать солнце в тростнике, уверяя, что увидел в воде синий круг. Климия целыми днями сидела у окна, перелистывая в руках пустые страницы старой книги, и каждый раз находя там новые пятна, как если бы на бумагу проступала чья-то забытая история. Вереть, у которой когда-то был самый звонкий голос в деревне, теперь едва слышно шептала себе под нос: «Имя – это боль. Имя – это камень». Но никто не слушал её, и слова растворялись, как пар.

Вечером, когда девочка вернулась домой, Йора, уже не старая, а почти прозрачная от усталости, сидела у стола, перебирая сухие тряпки и тёртые платки. Она не спросила, как прошёл день, в этой деревне не было принято интересоваться прошлым. Девочка, не дождавшись разрешения, села на пол и принялась заштопывать свою старую рубаху. Лицо Йоры было сосредоточенным, но где-то в глазах пряталась тень страха – страх за то, что нельзя удержать: ни ребёнка, ни имя, ни саму себя.

– Йора, – вдруг спросила девочка, – если бы ты могла выбрать любое имя для себя, какое бы взяла?

Йора подняла голову, посмотрела на неё долго и тяжело, так, будто разглядывала в ней чужую, не свою дочь.

– Мне не нужно имя, – прошептала она наконец. – Имя делают для других, не для себя.

– А если никто не зовёт тебя, ты исчезнешь?

Йора отвела взгляд и, будто не желая продолжать, ушла в тень, оставив девочку одну, с вопросом, который стал уже не просто детским упрямством, а самой сутью её существования.

Этой ночью девочка не спала. Она лежала под тёплым, немного сыроватым одеялом и считала вдохи – раз, два, три… и смотрела, как на стене пляшет тень от лампы, и представляла себе, как могло бы звучать её имя. Но каждое новое слово таяло на губах быстрее, чем возникало. Наконец она вымолвила, беззвучно, только для себя, простое, чуждое этому миру имя. Оно показалось ей сначала чужим, потом вдруг очень близким, как боль от ушиба, которую помнишь дольше, чем причину самой раны.

С этим именем на губах она уснула и в первый раз за много недель не видела ни воды, ни зеркал, ни чужих лиц, только круг света в темноте и ощущение, будто где-то очень далеко кто-то всё-таки помнит её наяву.

В последующие дни девочка словно вышла за грань невидимого круга: всё вокруг стало слышнее, запахи – острее, каждый шорох, каждый вздох, даже скрип пола под ногами Йоры казался ей призывом вспомнить, что значит быть живой, что значит быть собой. Она вновь стала наблюдать за детьми, но теперь уже со стороны, как наблюдают за тенями в густом лесу: с опаской, с нежностью и с тоской по тому, что когда-то было обычным детством.