Полная версия:

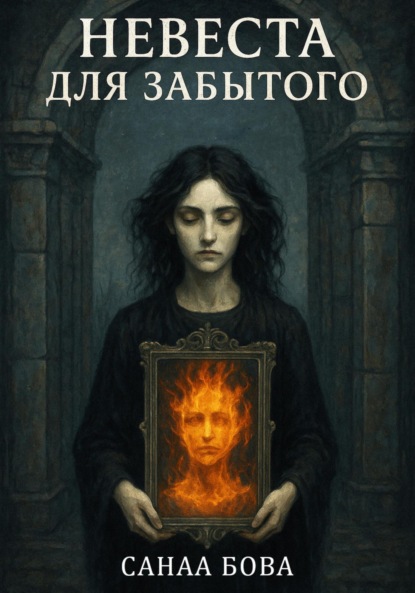

Невеста для Забытого

СанаА Бова

Невеста для Забытого

ПРОЛОГ. Тот, кого забыли первым.

Иногда Йоре снилось, будто она никогда не была ни старой, ни женщиной, ни хранительницей вьюжных лет, а была лишь глухой стражницей на пороге чужого сна. Она смотрела, как к краю мира подходит тень – тонкая, длинная, с шагами из сухой прошлогодней травы, и знала, что за этой тенью будет новое имя для их дома, новое лицо для усталых стен, новая рана, затянутая поверх прежних. Иногда казалось: это её собственная память выходит из леса, чтобы снова стать чужой.

В ту весну, когда ещё существовали границы между временами года, и ночь пахла не сыростью, а талой водицей, в ту весну, когда речные льды ломались, как седые ногти у повитух, а облака были пепельными, в ту весну она увидела его. Имя тогда ничего не значило, но всё-таки его звали Адамом, так его назвала сама деревня, слишком уставшая от потерь, чтобы придумывать новые слова. В этот раз имя не было знаком, только отпечатком, стирающимся с ладони.

Он вошёл в деревню не в полдень, как приходят путники, и не в полночь, как бродят воры, а в промежутке между сном и явью, когда даже куры во дворах сидят тихо, а на печах спят ещё не проснувшиеся дети. Йора вспоминала, как воздух стал вязким, как сырое тесто, как по изгородям прокатился слабый ветер, будто кто-то тянул его за край. В том ветре была тоска, не похожая ни на голод, ни на одиночество, а на предчувствие долгого молчания.

Он пришёл один. За его спиной не было вьюка, только скатанная тряпица, похожая на саван, и чёрная, плоская коробка, перевязанная бечёвкой, как будто внутри лежала не вещь, а чья-то душа. Он не был ни молод, ни стар; его глаза были тёмные, как влага под корнями дуба, и в них отражался страх, знакомый тем, кто хоронит самое дорогое. Одежда чужая, не по сезону: длинная рубаха, похожая на монашескую, да пояс из обугленной верёвки. Он прошёл между домами, неся на плечах слёзы не своих женщин.

В ту ночь никто не посмел выйти ему навстречу, даже собаки не залаяли. Лишь у калитки стояла Йора, тогда ещё сильная и быстрая, с косой через плечо и тяжёлой, несломленной спиной. Она смотрела, как он ступает по мокрой земле, неуверенно, будто шаги отбирали у него часть тела.

– Кто ты? – спросила она, не сводя глаз с его рук.

Он не ответил.

– Здесь не любят немых, – бросила она, – и не ждут тех, кто приходит без имени.

Он поднял на неё взгляд – спокойный, в котором уже была и усталость, и смирение, и отчаяние, и гордость. Он прошёл мимо, не дотронувшись до неё ни словом, ни взглядом, только легонько склонив голову, словно принял чужое наказание за своё.

Позже, когда старейшины спросили Йору, что за человек пришёл на их землю, она только пожала плечами.

– Может, тот, кого забыли первым, – сказала она. – Или тот, кто помнит всех остальных.

Всю первую неделю он жил, как призрак. Селился на краю деревни, где за ветхой изгородью начинались заросли крапивы и старая часовня с обвалившейся крышей. Там, под скрипом ветра и шумом водяного жука, он ночевал, не зажигая ни свечи, ни костра. Йора заметила: к его дому никто не подходил, даже дети обходили его стороной, будто во дворе лежал не человек, а проклятие.

Но постепенно вокруг него стали собираться случайные прохожие – кто-то из молодых, кому не давали имени, старики, которые забывали своё, женщины, у которых уходили мужья. Они садились на мокрую траву и слушали, как он молча перебирает пальцами по грязи буквы, которых никто не знал. Иногда он писал палочкой на земле непонятные знаки, и Йора видела: в этих линиях есть ритм, которого нет ни в одной из их песен.

По вечерам, когда с холмов тянуло промозглой стылью, Адам открывал свою коробку и выкладывал из неё свитки, пахнущие пылью, чёрной солью и дымом. Он не читал их вслух, но иногда шептал слова, будто боялся, что они разобьются о воздух и исчезнут навсегда.

В ту ночь, когда впервые выпал иней на скошенные поля, Йора решила подойти ближе. Она видела, как он сидит у стены, а рядом с ним лежит раскрытый свиток, не древний, но явно чужой. Адам гладил его, как гладят щёку спящей жены.

– Это язык мёртвых? – спросила она, садясь напротив, так, чтобы его глаза были на уровне её колен

– Это язык, который не умеет забывать, – ответил он.

Тогда она впервые заметила у него под волосами крохотный знак – выжженный на виске, как напоминание о боли, которую нельзя изгнать.

– И зачем тебе всё это?

– Чтобы помнить ту, которая была всем.

Йора не знала, что сказать. Она не верила в память, как не верила в весенний дождь, который смывает следы смерти с троп. Но в тот миг в ней зазвучала жалость – к нему или к себе самой, она не знала.

Йора бы не стала больше думать об этом человеке, если бы не один странный случай: когда во второй лунный месяц после его прихода деревенский мальчишка по имени Варун вдруг проснулся без памяти о собственной матери. Ребёнок не узнал ни её лица, ни голоса, ни ласки, и даже запаха её фартука не вспомнил. По деревне сразу поползли шепотки, будто то был знак: с приходом чужака начали исчезать обыденные вещи, а слова старших становились короче, будто часть фраз попросту выпала из мира.

Шли недели, и всё чаще в деревенских домах забывались утренние обряды, терялись молитвы, стирались с памяти любимые стихи и даже рецепты хлеба. Казалось, будто сама земля сжимается, пряча от людей смысл, привычный с детства.

Адам работал наравне со всеми. Он носил воду, чинил заборы, помогал старым вдовам с похоронами, а потом долго сидел у пруда, где вода была чёрной даже днём. Йора заметила, что он редко спит: ночью из его окон тянулся тусклый свет, а на рассвете он шёл в заброшенную часовню. Иногда, если подойти к ней близко, можно было услышать, как он бормочет себе под нос какие-то строки – то ли проклятья, то ли обеты.

– Всё ищешь её? – спросила Йора как-то раз, пряча в рукаве маленькую восковую свечу, которой хотела осветить себе путь по их промёрзшему селу.

– Я ищу слово, которым можно было бы вытащить мёртвое из воды, – ответил он.

– Зачем?

– Если никто не помнит, значит, она умерла дважды.

И тогда Йора почувствовала: в нём есть не только боль, но и нечто похожее на вызов самой тьме, будто он борется не за покой, а за память как за единственное, что не подвластно смерти.

Иногда к Адаму приходили дети, те, кто ещё помнил себя, или уже начинал забывать. Он учил их странным играм: рисовать круги, прятать камешки в трещинах старых стен, складывать из нитей имена, которые никто не должен был произносить вслух. Йора впервые увидела, что мальчик-сирота с больной ногой вдруг начал смеяться, будто в игре, предложенной чужаком, было что-то, возвращавшее ему кусочек утра, которого никто не видел.

Однажды весной Адам собрал людей у старой часовни. Было промозгло и тихо, те самые дни, когда снег ещё лежит в канаве, но трава уже прорастает сквозь грязь. Он вышел к ним, не как проповедник, не как старейшина, а как гость на похоронах собственной жизни.

– Вы боитесь забыть друг друга, – сказал он. – Но ещё больше боитесь помнить.

Его слушали с насторожённой тоской. Он говорил медленно, глухо, будто каждое слово давалось ему через силу.

– Когда-то у меня была жена, – он посмотрел вдаль, за дымом, за толпой. – Она была светом в доме, который никогда не гаснет. Я хотел построить для неё храм, в котором её имя никогда не исчезнет из памяти, даже если весь остальной мир обратится в прах.

Йора заметила, как у его рта дёрнулась жилка, так бывает, когда человек сдерживает слёзы.

– Но язык, на котором я мог её назвать, исчез, – прошептал он. – Его больше нет ни на бумаге, ни в устах, ни в молитвах.

– А храм? – спросил кто-то из толпы. – Ты всё ещё хочешь строить?

– Я должен. Потому что если не останется ни одного слова, она исчезнет совсем.

После этого Адам стал строить. Сначала маленькую часовню, где никто не молился. Потом высокую стену вокруг неё, выкладывая камни, будто собирает снопы на чужом поле. Люди сторонились, но не мешали, они уже привыкли к его странностям, к его обрядам, к его тишине, в которой появлялись такие слова, которых не знала их земля.

Йора тайком наблюдала, как он работает ночью: таскает тяжёлые булыжники, вырезает из них странные символы, расставляет по углам странные глиняные кувшины с белыми зёрнами, которых никто не пробовал. Иногда она видела, как он разговаривает сам с собой, иногда с кем-то невидимым, глядя в темноту, откуда приходит только холод.

К вечеру он возвращался домой и садился над своими свитками, гладил их, будто это были детские лица, и шептал им чужие имена. С каждым днём в его походке становилось всё больше тяжести, а в глазах всё больше прозрачности, как будто через них можно было увидеть снег, тающий под солнцем, которого нет.

Прошло несколько лет, или, может быть, больше, чем жизнь человеческая способна вместить. Время стало тянуться не в одну сторону, а петлять, возвращаясь к самому себе, как по кругу старой колыбели, скрипевшей по ночам у каждой избы. То лето казалось длиннее зимы, а зима – короче памяти о прошлом. Порой старики спорили, в каком году родился кто-то из их детей, и не могли решить: то ли в тот год, когда вода из колодцев стала горькой, то ли в ту осень, когда первые слова покинули их дома.

Всё это время Адам продолжал строить. Сначала маленькую часовню, потом крепкие стены вокруг неё, потом башню, уходящую в небо выше даже самой смелой надежды. Но главное, чего никто не понимал, – под каждым новым слоем камня он закладывал записки, щепки, тряпочки, в которые заворачивал не только старые молитвы, но и кусочки своей собственной жизни: обрывки волос, обрезки ногтей, шелуху от луковиц, которые очищал для чужих ужинов. Всё, что имело хоть какой-то след запаха, прикосновения, памяти, становилось частью фундамента.

Но главный его труд начался не наверху, а внизу. Он вырыл под храмом глубокий ход, где даже воздух не дрожал от чужих дыханий. Там, среди мха и глины, он выложил первые своды Крипты: камень к камню, след к следу, имя к имени. Не было света, только тусклый блеск свечи, которую он зажигал для себя самого, будто боялся навсегда раствориться в тьме.

Когда Крипта стала достаточно просторной, чтобы вместить сразу троих, он принёс туда свой ларец. В ларце хранилось всё, что осталось от той, чьё имя он так и не смог забыть: локон волос, обломок кольца, выцветший кусочек шёлка, который когда-то был частью её платья. Свитки с её почерком, где ни одного слова нельзя было прочитать, потому что чернила истлели, но когда он касался бумаги, ему казалось, что буквы всё равно оживают, едва заметно мерцая.

Каждую ночь он спускался в Крипту, опускался на колени перед камнем и шептал слова, которых больше не знал никто. Иногда он чувствовал, как от стен откликается тонкая вибрация, не эхо, а словно скупое дыхание того, что затаилось где-то между мирами.

– Ты всё ещё ждёшь её возвращения? – спросила однажды Йора, заглянув к нему, когда с неба текли чёрные дожди.

– Я жду, что память о ней не погибнет, – ответил он не сразу, и на его лице отразился страх, который нельзя было спутать ни с одним земным чувством.

Йора не была верующей, но в тот миг ей показалось: если бы на свете и была хоть одна молитва, достойная быть услышанной, – это была бы молитва о том, чтобы никто не забыл своё имя.

В деревне же тем временем стали происходить странные вещи. Дети забывали дни недели, а потом собственные имена. У стариков исчезали воспоминания о юности, а потом и о старости. Женщины переставали узнавать голоса своих младенцев, мужчины – руки своих жён. Люди теряли названия трав, птиц, камней, переставали петь колыбельные. И чем больше Крипта разрасталась, чем глубже уходила под землю, тем тусклее становился свет в каждом доме, тем реже звучали слова благодарности и прощения.

Адам это видел, и всё равно продолжал. Словно за каждым его действием стояла не только воля, но и неотвратимость судьбы. Йора замечала: теперь и он сам начинал забывать. Его лицо становилось всё более прозрачным, в голосе звучала бесцветная тоска. Иногда, проснувшись ночью, она слышала, как он бродит по деревне, едва касаясь ногами земли, шепча что-то беззвучно, так, будто молится не о спасении, а о том, чтобы боль не утихала.

Вскоре исчез язык, на котором он говорил с возлюбленной. Йора поймала себя на том, что не может вспомнить его звучание – ни одной буквы, ни одного интонационного рисунка, только тёплый след, как от ладони на воде. Все свитки, которые Адам приносил из ларца, постепенно стали белыми, а потом рассыпались в прах. Он уже не пытался их читать, только гладил пальцами по пустым листам, как по лбу ребёнка, которого больше нет.

Однажды ночью Йора увидела его возле пруда. В руках у него был ларец, теперь уже опустевший, в котором оставался только прах и шёлк, ставший с годами почти прозрачным, как паутина.

– Ты всё ещё надеешься? – спросила она с дрожью, не узнавая собственного голоса.

– Я надеюсь только на память, – глухо ответил он. – Когда ничего не остаётся, кроме боли, – боль становится именем.

В тот год деревня перестала отмечать весну. Снег больше не таял, вода стала мутной и горькой, а в воздухе висел запах давнего пожара. Люди замыкались в своих домах, зашивали окна и двери, словно прятались не от зимы, а от самого времени, которое отныне несло не обновление, а забывание.

Весна окончательно исчезла из жизни деревни. С тех пор, как не стало языка, на котором можно было бы просить прощения или звать к ужину, люди стали жить в тишине, заполняя её шумом: стуком дверей, скрипом снега под ногами, неразборчивым гулом, в котором невозможно было различить ни одного имени. В этих домах забывали даже боль, заменяя её усталостью.

Адам почти перестал появляться на улице. Он исчез в монастыре, в камне и пыли, в трещинах, по которым иногда текла вода, то ли дождевая, то ли слёзы той, о которой никто не помнил. Йора всё реже видела его: порой ей казалось, что он стал частью стены, иногда – что он растворился в сумерках. Но иногда, когда над деревней сгущалась особенно плотная ночь, она слышала, как из-под земли доносится его голос: не слово, не крик, а тягучий стон, не похожий ни на молитву, ни на ругательство.

В ту ночь, когда на небе не было ни луны, ни звёзд, а воздух был тяжёл, как мёртвая вода, Адам вновь оказался у входа в Крипту. Йора шла за ним, не чувствуя ног, она не помнила, как выбралась из дома, как прошла мимо сонных собак, как ступила на глиняный склон, ведущий вниз. Всё вокруг будто стёрлось, осталось только ощущение необходимости, как в преддверии родов или смерти.

У входа в Крипту стояла Меа.

Она не была женщиной, как думали старухи, не была ни тенью, ни туманом, ни зверем, она была всем этим сразу и ничем. Её волосы текли, как вода по камню, лицо было гладким, как зеркало, на котором отразилось всё, что было забыто в этой земле. Когда Йора попыталась посмотреть ей в глаза, она увидела в них сотни лиц, и ни одно не принадлежало человеку, которого она могла бы назвать.

Меа говорила не устами, а самой водой, проникая в каждую клетку, в каждый нерв, в самую суть земли, где уже не звучало ни одной молитвы.

– Ты пришёл, – сказала она. В её голосе была и скорбь, и торжество.

– Я пришёл, чтобы просить, – ответил Адам.

– Но что ты хочешь получить – память или прощение?

– Я хочу, чтобы её имя не исчезло из мира.

– За это тебе придётся платить. За каждую память, что я сохраню, ты отдашь свою плоть, свою боль и своё слово. Ты больше не сможешь умереть, пока хоть кто-то будет помнить твой обет.

Адам не дрогнул. Он смотрел в её зеркальные глаза так, как смотрят только те, кто потерял всё, кроме любви.

– Пусть будет так.

В этот миг Крипта задрожала, как от подземного толчка, по стенам монастыря пробежали новые трещины, из которых заструилась вода, густая, как молоко. Из этой воды рождались слова – тихие, шепчущие, незнакомые, но странно родные. Они складывались в имена, в обеты, в новые заклинания, которые никто больше не мог запомнить.

Меа провела рукой по воздуху, и тот стал тяжёлым, как покрывало над покойником. Она наклонилась к Адаму, и его тело начало меняться: волосы поседели, кожа покрылась письменами – голубыми, синими, чёрными, как пятна на теле утопленника. Лицо его стало прозрачным, в нём проступили черты всех женщин, которых когда-либо любили и забыли в этой деревне. Его глаза потемнели, стали глубокими, как колодец, в который не заглядывает свет.

Йора ощутила, будто в этот миг из её сердца вырвали что-то важное, не чувство, не слово, а саму возможность помнить. Она опустилась на колени, вжалась в холодную землю, почувствовала, как по рукам текут слёзы, а в голове звучит: «Ты будешь помнить его для всех».

Когда Меа исчезла, Адам остался у входа в Крипту, один, но уже не человек. Он стал тем, кого нельзя было назвать, тем, кто хранил все имена и все боли, когда остальные забыли даже свои.

Деревня после той ночи изменилась навсегда. Люди перестали петь, дети перестали смеяться, женщины забыли, как утешать мужей. Монастырь стал пустым, только тени мелькали в его коридорах, и никто не решался войти в Крипту. По ночам по стенам текли ручьи, в которых отражались лица тех, кто больше не был живым.

Йора стала стареть быстрее. С каждым днём она чувствовала, как ускользают из неё слова, как всё труднее даётся даже простое воспоминание о том, кто она и зачем живёт. Она боялась только одного: забыть о том, ради чего Адам остался жить, о ней, чьё имя он шептал в темноте.

И вот, в самую долгую ночь года, когда деревню обволокла чёрная тишина, в одном из домов родилась девочка. Роды были трудными: женщина умерла на рассвете, отец исчез, а младенец появился на свет без крика, молчаливый, с открытыми, немигающими глазами. Йора держала её на руках и вдруг почувствовала, что на свете больше нет ни страха, ни радости, только тяжесть и знание: всё начинается снова.

Девочку завернули в старую ризу из монастыря, и Йора не смогла дать ей имени. В голове было пусто. Она только прижала ребёнка к груди и, еле слышно, прошептала:

– Ты… тридцать восьмая.

Там, глубоко под землёй, в Крипте, Адам поднял голову и прошептал во тьму не имя, а обет:

– Пока я помню, ты не исчезнешь.

В этот миг над деревней пронёсся тихий ветер – не дождь, не снег, а дыхание того, кто будет ждать её новую жизнь до самого конца.

Глава 1. Деревня, в которой не говорят имён

В этой деревне даже воздух был тяжелее, чем в других местах: он двигался лениво, неохотно, словно и сам боялся пробуждать звуки. В нём всегда стояла примесь пара и старого дыма, а запах сырости смешивался с чем-то неуловимо сладким, будто в чёрной земле тлели невидимые зёрна мёда. Тут уже давно никто не ждал рассвета: последние солнечные тени исчезли с земли триста девяносто девять дней назад, так говорили старики, ещё умевшие считать время по боли в суставах и снам о былом.

Часы в домах были старые, деревянные, с лунными циферблатами и стрелками из обугленного железа. Но и они не шли вперёд: всякий вечер, когда одна из женщин заводила пружину, стрелка, вместо того чтобы двигаться к утру, начинала ползти назад, иногда медленно, иногда рывками, как будто сопротивлялась собственной судьбе. В детстве девочка любила наблюдать за этим парадоксом, пряталась в углу и считала обороты в обратную сторону, как если бы отмеряла не время до рассвета, а шаги к следующей ночи.

Её утро начиналось всегда одинаково: в доме было темно, лампы с синими абажурами едва прогоняли густые тени на потолке, а запах свечного парафина и чуть пригорелого хлеба смешивался с дыханием Йоры, той, кто была ей и матерью, и судьёй, и последней хранительницей забытых снов.

Девочка просыпалась не от звука, а от движения воздуха, в этом доме даже шаги старались не шуметь. Йора уже была на ногах, шаркая босыми ступнями по дощатому полу, разводя в печи слабый огонь, будто пыталась разбудить камень, а не тепло. На столе лежала миска с водой, всегда свежей, прозрачной, с отблеском холодного света у самого дна. Это был не утренний ритуал умывания, а древний обряд: в деревне верили, что пока ты смотришь на воду – тебя ещё можно вспомнить, а значит, ты не исчезнешь.

Девочка тянулась к миске обеими руками, цепляясь за гладкость эмалированной поверхности, и смотрела в своё отражение. Оно было как всегда: чёрные волосы, скулы, тонкая шея, тёмные глаза. Но иногда ей казалось: отражение моргает не в такт ей самой, и тогда сердце сжималось, будто за стеной кто-то подглядывал за ней сквозь тонкую плёнку другого мира.

В эти минуты Йора бросала взгляд из-под бровей, как будто замечала, что за водой прячется нечто, чего нельзя назвать вслух.

– Не задерживай взгляд, – глухо напоминала она, убирая миску. – Вода быстро забывает.

Затем следовал обряд утреннего света – самый странный из всех. В доме не было окон, и стены были закопчены, как кожа старой ведьмы. Каждое утро Йора ставила на стол семь ламп: в три ряда, по неписаному закону. Лампы были разные: одна – с синей слюдой, другая – медная, третья – зелёное стекло, другие из обожжённой глины с резными узорами. Перед тем, как зажечь фитиль, Йора проводила пальцами по стеклу, шепча короткие слова на языке, которого девочка не знала, но от которых всегда веяло тревогой.

Когда все лампы начинали светиться, в доме становилось чуть теплее, не из-за света, а из-за ритуала, который разгонял тьму только внутри. Йора стучала по столу пальцами, отбивая ритм, похожий на сердцебиение, и девочка знала: пока этот ритм звучит, никто не исчезнет.

Потом они ели – скудно, молча, по установленному порядку: хлеб, сваренный на воде из последнего колодца, кусок солёной рыбы, луковая похлёбка. Еду полагалось жевать медленно, без разговоров. Если кто-то заговаривал, Йора поднимала бровь, и тишина возвращалась в комнату быстрее, чем тень от огня.

Девочка знала: в других деревнях люди просыпаются с песней, или хотя бы с молитвой, здесь же каждое утро было как отблеск чёрного льда, гладкий и холодный.

Когда заканчивался завтрак, начинался новый ритуал – «проверка ламп». Каждый ребёнок должен был обойти свой дом и убедиться, что все лампы горят, что ни одна не погасла. Если же какая-то лампа тускнела – надо было сразу поставить перед ней блюдце с молоком, иначе, говорили, её свет унесёт в себя чьё-то имя.

Иногда девочка задерживалась возле двери, слушая, как снаружи раздаются слабые шаги: это соседи тоже проверяли свои лампы, стучали по окнам и кричали глухие имена, которые никто не должен был услышать.

Затем наступало время выхода во двор. Деревня просыпалась неохотно, сдержанно: люди выходили из домов понемногу, словно опасаясь потревожить тьму, которая обволакивала их со всех сторон. На улицах было мало шума: изредка плакал ребёнок, глухо ругались мужчины, гремела калитка у старой пекарни. Всё движение в этой деревне напоминало ритуал, где любое слово – риск, а любой звук может стать заклятьем.

У каждого дома висели часы, но все знали, что они не показывают настоящее время. Стрелки шли назад, и девочка иногда играла: выходила на улицу и считала – одиннадцать, десять, девять… Она представляла, что если часы пойдут дальше, всё станет как было, может быть, вернётся солнце, вернутся цвета, вернутся даже те, кто когда-то исчез.

Время здесь не шло, а возвращалось: всё, что происходило днём, повторялось в другой последовательности ночью, и каждое событие оставляло после себя только ощущение дежавю, будто бы она уже жила этот день раньше, только в другом облике, с другим лицом. Иногда ей снилось, что она идёт по деревне босиком, и на неё смотрят десятки её собственных отражений – с поверхности луж, из окон, из медных чаш на кухне. И все они молчат, моргают не в такт, как будто ждут, что она первая назовёт своё имя.

В тот день, возвращаясь домой, она задержалась у старого колодца. Здесь было сыро и холодно, по стенам текла вода, а во рту чувствовался привкус металла. Она склонилась над синим ведром, глянула в глубину, и на мгновение увидела в воде своё отражение. Только оно не смотрело на неё, а моргало вбок, словно кто-то внизу сделал неправильное движение.

Девочка резко отпрянула, но отражение не исчезло. Оно моргнуло второй раз, а потом медленно улыбнулось – не её улыбкой, а чужой, медленной, осторожной, как у зверя, почуявшего приманку. На мгновение ей показалось, что из воды тянется тонкая рука, но она моргнула, и всё исчезло: только чёрная вода и она сама, дрожащая, с тенью на лице.

С тех пор каждый раз, когда она смотрела в воду, она чувствовала – за отражением кто-то наблюдает, кто-то ждёт. Иногда по ночам ей снились голоса, тихие, как шёпот родников:

«Смотри недолго. Вода быстро забывает».

Ночью девочка долго лежала без сна. За стеной потрескивал огонь, в сенях хлюпала вода в ведре, с улицы доносился глухой вой – то ли собаки, то ли ветра, то ли что-то третье, чему не давали имени. В темноте казалось: дом живёт собственной, не похожей на человеческую жизнью. Он дышит, тихо, сдержанно, прерывисто, словно в ожидании того момента, когда кто-то попробует назвать себя вслух.