Полная версия

Полная версияИмитация науки. Полемические заметки

«Буржуазное общество есть наиболее развитая и наиболее многосторонняя историческая организация производства. Поэтому категории, выражающие его отношения, понимание его организации, дают вместе с тем возможность проникновения в организацию и производственные отношения всех отживших общественных форм, из обломков и элементов которых оно строится, частью продолжая влачить за собой еще непреодоленные остатки, частью развивая до полного значения то, что прежде имелось лишь в виде намека и т. д.

Анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны»[241].

(Прошу заметить: я не доказываю свою правоту с помощью цитаты из Маркса, а привожу в полном виде слова классика, позицию которого я изложил.)

Впрочем, с позиций цивилизационного подхода вопрос о том, что выше, а что ниже, вообще не стоит, так как данный подход несовместим с идеей прогресса. Для последовательного сторонника цивилизационного подхода прогресса не существует, есть лишь разнонаправленные изменения.

С. Г. Кара-Мурза связывает особенности русской цивилизации не только с православием, но и с суровым климатом России, т. е. с фактором весьма материальным. Конечно, влияние географической среды на общество – реальный факт. Игнорировать его невозможно, вопрос заключается в степени и характере этого влияния. С точки зрения материалистического понимания истории, от географической среды зависят темпы развития, но направление социальной эволюции, ее специфика определяются собственно социальными законами, в первую очередь законом соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил, который С. Г. Кара-Мурза отвергает. Но если закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил действительно всего лишь фантом, возникает логичный вопрос о соотношении духовных и материальных факторов, определяющих «цивилизационный код». Если решающая роль принадлежит духовным факторам (религии, культуре и т. п.), то в таком случае мы становимся на позиции строго идеалистической (т. е. монистической) трактовки исторического процесса. Если же этот код целиком и полностью детерминирован действием географической среды, то тогда перед нами другая точка зрения – вульгарно-материалистическая. Не принимая «истмат», С. Г. Кара-Мурза обречен на колебания между двумя несовместимыми позициями.

Вполне органичным элементом воззрений С. Г. Кара-Мурзы является принципиальный отказ от классового подхода при анализе современной российской действительности. Россия трактуется С. Г. Кара-Мурзой как особая цивилизация, где общество осталось «традиционным». Традиционное общество – это общество-семья. Согласно С. Г. Кара-Мурзе, капитализм в дореволюционной России не успел подточить ее цивилизационные основы, но вызвал чрезвычайное социальное напряжение, которое при определенных условиях привело к Русской революции. В такой системе идейных координат главный пафос Октября – охранительный. Советское общество – новое издание общества-семьи. Победа контрреволюции в 1991–1993 гг. не привела к возникновению «нормального» классового общества, но лишь поколебала (да и то незначительно) устои традиционного общества. За отсутствием классов не имеет смысла вести «нормальную классовую борьбу». Возникает логичный вопрос: а какую тогда имеет смысл вести?

Работы под названием «Что делать?» С. Г. Кара-Мурза пока не написал (во всяком случае, нам о ней ничего не известно), но в целом его идеи на этот счет таковы. Согласно С. Г. Кара-Мурзе, нужно выработать новый «связный проект будущего», который во многом будет воспроизводить «советский проект». Необходимо заняться «сборкой народа», для чего следует всеми силами разъяснять суть того, что произошло, достучаться до сознания правящей элиты, убедить ее, что она ведет близорукую, самоубийственную политику, угрожающую гибелью для страны. (При этом важно не делать резких движений, чтобы не стало еще хуже.) На какие силы можно опереться в борьбе за реализацию нового советского проекта? Поскольку классов, согласно теории С. Г. Кара-Мурзы, в современной России нет, остается апеллировать к народу (находящемуся в процессе «сборки»). Какая партия должна стать активным субъектом, который поведет за собой народ? Позиция С. Г. Кара-Мурзы по этому вопросу для меня не очень ясна. С одной стороны, он вроде бы видит такую партию в КПРФ. С другой, выражает надежду на то, что в стране появится новая массовая левая партия, которая то ли будет комплементарной по отношению к КПРФ, то ли вытеснит ее с политической сцены. Впрочем, это не так уж и важно. Главное в практической программе С. Г. Кара-Мурзы – отказ от классовой борьбы.

Отказ от классовой точки зрения приводит вроде бы оппозиционного теоретика к утверждениям, под которыми подпишется любой самый благонамеренный автор. Вот что написал С. Г. Кара-Мурза в 2007 г.:

«Да, Путин стал символом России и выполнил необходимую для спасения страны миссию. Уже из-за этого он вошел в число исторически значимых политиков, достойных памяти и уважения. На своем месте Путин выполнил символическую миссию как для самой России, так и для внешнего мира. Такого успеха в решении очень разных задач достичь непросто. Для этого требовались большой ум, воля и вообще очень развитая духовная сфера, включая художественное чувство. То, что такой человек оказался в критический момент на вершине власти, – счастливая судьба России. Скорее всего, это случай, к которому сам Путин был готов благодаря редкому сочетанию необходимых качеств»[242].

Да, С. Г. Кара-Мурзе нельзя отказать в красноречии: «выполнил необходимую для спасения страны миссию», «большой ум, воля и вообще очень развитая духовная сфера, включая художественное чувство», «счастливая судьба России» – вряд ли до таких возвышенных выражений смог бы додуматься самый известный наш путинофил Михаил Леонтьев. А заканчивается цитированный панегирик еще более торжественным аккордом:

«Соединения символа с земными делами и жаждут люди, требующие третьего срока Путина. Есть шанс, что тогда уж он заговорит, как командир»[243].

В. В. Путин не внял мольбам и не пошел на третий срок.

Он поставил на 4 года местоблюстителя президентского престола, а потом вновь воссел в прежнем кресле. И первым делом этот обладатель большого ума, сильной воли и развитой духовной сферы втащил Россию в ВТО. Для человека, стоящего на классовых позициях, в том нет ничего удивительного. Кто такой Путин? Преемник и продолжатель дела Ельцина. Задача Ельцина состояла в том, чтобы обеспечить политическое прикрытие разграбления общенародной собственности. Время Ельцина – это период кавалерийской атаки на созданную трудом нескольких советских поколений собственность. Путин внес в грабеж систему и порядок. Главная его историческая задача – придать необратимый характер приватизации. Именно для этого страну и втянули в ВТО, хотя прямые невыгоды этого шага очевидны даже для правящего класса. Непьющий Путин – такой же ставленник крупного капитала, как и алкоголик Ельцин. Поэтому ждать от Путина каких-то мер, направленных против интересов олигархата, – в лучшем случае безмерная наивность. И тот факт, что С. Г. Кара-Мурза именно такую ошибку совершил, – наглядное доказательство очевидной для марксиста истины: отказываться от классового подхода при анализе социальных процессов рановато.

Характеризуя воззрения С. Г. Кара-Мурзы, невозможно обойти вниманием его отказ от диалектики в пользу синергетики. Синергетика, по его представлениям, – новейшее слово науки, она и только она представляет собой всеобщую методологию, отвечающую реалиям XXI в. «Бабочка взмахнула крыльями – и вызвала бурю в океане» – таков любимый образ, используемый Сергеем Георгиевичем. Иначе говоря, с его точки зрения, диалектика не позволяет понять соотношение случайного и необходимого, статического и динамического, покоя и изменения, свободы и необходимости, и только синергетика открывает нам глаза на то, как устроен мир. Диалектика – это жесткий детерминизм, опутывающий человека плотной паутиной обстоятельств. Синергетика – метод, избавляющий человека от рутины, от оков скучной повседневности, открывающий безграничную свободу мысли и действия. Путин, который никогда прежде не давал повода думать, будто он способен заботиться об интересах трудящихся, в воображении синергетически мыслящего теоретика становится источником надежды, будущим «командиром», который вдруг повернет руль государственного корабля на 180 градусов.

Я вовсе не намерен покушаться на честь синергетики. Да, для понимания природных процессов определенного типа она вполне пригодна. Но в качестве всеобщей методологии, увы, нет. Ничто не может заменить старую, проверенную на практике диалектику. Забвение диалектики – это шаг назад, отказ от действительно научной трактовки социальных процессов.

Закат карамурзизма

Хотя С. Г. Кара-Мурза претендует на то, что он сумел преодолеть Маркса, сопоставление карамурзизма и марксизма – логически недопустимая операция. Как нельзя сравнивать бузину в огороде с дядькой в Киеве, так и неправомерно пытаться искать сходство и различие в марксизме и карамурзизме. Само по себе сочетание «икс и игрек» настраивает на то, чтобы считать их величинами одного порядка или хотя бы принадлежащими к одной сущности. Но ставить карамурзизм в один ряд с марксизмом совершенно невозможно. Это явления, существующие в разных регистрах духовной жизни. Концепция Маркса принадлежит к разряду науки, т. е. относится к сфере высокой культуры. Тот круг идей, который более или менее четко сформулирован и воспроизводится в работах С. Г. Кара-Мурзы, к науке отношения не имеет. Невзирая на копирование внешних приемов научности, карамурзизм науке глубоко чужд. Он относится к совсем другому типу духовного производства. Какого именно? Мы вряд ли погрешим против истины, если отнесем его к фолк-хистори, т. е. к истории для профанов. Все сложные вопросы в фолк-хисторических сочинениях освещаются однобоко, под заранее принятым углом зрения; все факты подгоняются под определенную схему. Нормы научного дискурса грубо попираются, хотя сам автор зачастую расшаркивается перед научными авторитетами и порой даже использует какой-то ссылочный аппарат. Для фолк-хистори характерна также некоторая взвинченность тона, органично сочетающаяся с претензией на сенсационные открытия. Как правило, сама исходная идея в фолк-хисторических опусах, если ее изложить кратко и внятно, крайне уязвима, если не сказать нелепа; отсюда вытекает такая отличительная особенность трудов в жанре фолк-хистори, как их навевающая скуку водянистость. Утомительное многословие, свойственное творениям подобного рода, – их атрибутивная черта, наивернейший признак. Фолк-хистори относится к сфере масскульта; это облегченный духовный продукт, не требующий для своего восприятия ни специальных знаний, ни серьезного интеллектуального напряжения. Карамурзизм – это, так сказать, обществоведение для «дикарей», симулякр, не очень искусная подделка под науку. Такой симулякр, конечно, имеет право на существование, у него есть своя аудитория, как, например, есть аудитория – и весьма многочисленная – у знаменитой «Мурки». Но сопоставлять марксизм и карамурзизм – это то же самое, что сравнивать «Реквием» Моцарта с «Муркой». К сожалению, я понял это не сразу, длительное время находился под обаянием симулякра, изготовленного талантливым версификатором С. Г. Кара-Мурзой, и даже порой в своих статьях ссылался на труды этого автора в позитивном ключе.

Да, было время, когда я с увлечением читал труды С. Г. Кара-Мурзы, полагал, что он – серьезный ученый, смело прокладывающий новые пути в обществознании и тем самым создающий теоретическое оружие для будущей революции. Но постепенно я осознал, что труды его – феномен псевдонауки, а то, что я принимал за смелость, – безмерная самоуверенность дилетанта; его основные идеи – осетрина далеко не первой свежести. И общая идейная тенденция карамурзизма – не революционная, а охранительная. Карамурзизм не может стать путеводной звездой для сил, стремящихся к избавлению народа от ярма капиталистической эксплуатации. Во-первых, по той причине, что вместо глубоко фундированной научной системы взглядов карамурзизм представляет собой фолк-обществоведение. Во-вторых, – и это главное – потому, что конечный вывод всей мудрости С. Г. Кара-Мурзы, если с нее соскрести все эти «когнитивные матрицы», «цивилизационные коды» и прочую словесную шелуху, – давно и хорошо известная надежда на доброго царя-батюшку.

В далеком уже 1992 г., когда С. Г. Кара-Мурза только вступил на поприще публицистики, он, как я полагаю, искренне подчинялся зову сердца, но довольно скоро открыл для себя, что оппозиционная публицистика весьма востребована на рынке. А рынок диктует свои законы. Тут не до основательности и не до качества. Нужно опередить конкурентов, нельзя терять завоеванный сегмент рынка. Вот тогда и началась та погоня за объемом, то «злоупотребление средствами текстовых редакторов», что столь характерно для творческого почерка С. Г. Кара-Мурзы. Где при таких условиях взять время, чтобы шлифовать тексты? Оформлять должным образом справочный аппарат, вдумчиво анализировать факты, внимательно изучать источники… Куй железо, пока горячо, выдавай фолиант за фолиантом, бей во все колокола – так и только так можно добиться успеха. И довольно скоро литературная деятельность С. Г. Кара-Мурзы превратилась в род бизнеса, причем весьма успешного. На какой тираж может рассчитывать ученый, публикующий монографию, в которой подводится итог его многолетних размышлений? Максимум 500 экземпляров. И за них сейчас платит автор из собственного кармана. А общий тираж книг С. Г. Кара-Мурзы наверняка гораздо больше ста тысяч экземпляров. Плодовитый публицист принес очень неплохой доход издателям, да и сам, смею полагать, не был обделен. Я не ханжа, должен заявить со всей определенностью, что не вижу в таком заработке ничего предосудительного. Литературный труд, как и всякий иной, должен быть по достоинству вознагражден. Но при оценке творчества всегда необходимо учитывать цели, которые преследует автор. Тогда станет понятно, чего от него следует ожидать.

Научные труды вынашиваются в муках, публицистические сочинения, предназначенные на продажу, пекутся как блины. Не все на такое занятие способны. Тут требуется безумство храбрых. С. Г. Кара-Мурза им наделен сполна. Он достиг реальных успехов в химии, что ему какая-то политэкономия? Или, например, история? Он умеет читать химические формулы. Так разве составит труда разобраться в дебрях статистики? И вот, исполненный сознания собственного Высшего Предназначения, такой универсал, нимало не смущаясь, выдвигает идеи одна смелее другой. Русская революция восстановила феодально-самодержавную традицию! Черносотенство – невинное движение за сохранение национальной самобытности! Вся история – продукт деятельности манипуляторов! Профессиональные филологи, читая подобные сочинения, хватаются за голову, историки крутят пальцем у виска, экономисты не могут удержаться от смеха, философы нервно пьют валокордин. Но кто их будет читать, этих зануд?! И, самое главное, кто будет покупать их трудные для восприятия произведения? Для рынка важно, чтобы пиплу нравилось.

Целевая аудитория фолк-обществоведения – люди полукультуры. Да, они имеют привычку к чтению, что свидетельствует об известной цивилизованности. Но их общий уровень развития не таков, чтобы они могли разобраться в трудах настоящих ученых. Максимум, на что такие люди способны, – освоить эрзац-продукцию. Им потребно легкое чтиво, написанное живым и ясным языком, желательно с употреблением мудреных словечек. «Аберрация смысла», «некогерентные рассуждения», «когнитивная матрица» – ах, как эти и им подобные словосочетания ласкают взор и слух! С каким удовольствием публика определенного уровня такое блюдо поглощает! Конечно, и среди пипла есть градация. Одни ценят С. Г. Кара-Мурзу, другим достаточно Ю. И. Мухина. Но в любом случае чтение пухлых сочинений фолк-обществоведов доставляет полуобразованному читателю истинное наслаждение. Потребитель такого рода литературной продукции чувствует себя участником интеллектуального пиршества. Благодаря ей он накоротке с Марксом, Ницше, Достоевским, Бердяевым, Вебером, «американским психологом» Дж. Рушем и многими другими славными мужами, сочинения которых ему прочитать было недосуг. А тут – так подфартило. Прочитал одну книжку – и ты уже обладатель «когерентной когнитивной структуры», причем безо всяких аберраций. Труд не такой уж и большой – зато сколько пользы!

Философский вопрос: стоит ли заниматься опровержением сочинений фолк-обществоведов? Полагаю, что стоит. Но только необходимо понимать, что здесь на концептуальном уровне полемика с авторами невозможна. Фолк-обществоведение непроницаемо для научной критики. Дело не только в том, что фолк-обществоведы просто не способны по своему уровню вести научную дискуссию, но и в том, что здесь действует материальный интерес. Развенчивая фолк-обществоведение, вы подрываете налаженный бизнес. Однако следует учитывать, что всякое слово рано или поздно оказывает свое действие. Человек – существо пластичное. Сегодня читатель не имеет должного уровня образования, чтобы понять, что перед ним – муляж, а не подлинная наука. Но завтра, освоив другие книги и кое в чем разобравшись, он уже в состоянии отличить суть от видимости. Именно для такого вдумчивого читателя и стоит заниматься критическим разбором псевдонаучных сочинений.

По законам рынка с течением времени наступает перепроизводство товара определенного вида. Публике товар просто приедается. Именно это и произошло с творениями С. Г. Кара-Мурзы. Никто теперь не ждет от него чего-то принципиально нового. И каждый знает, что в очередном циклопическом трактате опять будут солидные куски из прежних произведений. Снова будут причитания о том, что мы не знаем общества, в котором живем, длинные лирические отступления и рассказы о кознях манипуляторов, которые спрятались под каждой кроватью. Скучно, господа…

В общем, лучшая пора карамурзизма позади[244]. И хотя в печати до самого последнего времени появлялись новые сочинения плодовитого автора, они уже не встречали, как прежние работы, восторженного приема у широкой публики. Утренняя заря карамурзизма миновала давно. Выход в свет в 2001–2002 гг. «Советской цивилизации» и «Манипуляции сознанием» ознаменовал пик популярности этого явления. В 2008 г. с публикацией книги «Карл Маркс против русской революции»[245] наступил закат. Однако определенное влияние на идейную атмосферу современной России работы С. Г. Кара-Мурзы оказывают, поэтому их анализ продолжает оставаться актуальным.

Мифология под видом науки

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Так, в 1998 г. мне довелось выступить в качестве официального оппонента на защите докторской диссертации Л. Е. Бляхера. Смущали два обстоятельства: молодость претендента на ученую степень (ему было едва за тридцать) и отсутствие у него базового философского образования. Но сама диссертация соответствовала самым взыскательным критериям качества: основная идея четко сформулирована и убедительно аргументирована, текст хорошо структурирован, эрудиция автора на высоте. Внимательно изучив диссертацию, я дал положительное заключение. Таким образом я оказался в числе тех, кто споспешествовал признанию Л. Е. Бляхера в качестве серьезного ученого, способного прокладывать новые пути в науке. Самое благоприятное впечатление Л. Е. Бляхер производил (и, вероятно, продолжает производить) не только на меня, о чем свидетельствует его блестящая научная карьера: он много лет заведует кафедрой, является экспертом ВАК, активно публикуется в престижных журналах, его труды обильно цитируют другие авторы. В общем, завидует недруг столь дивной судьбе. Но через некоторое время мое мнение о нем изменилось. К сожалению, были для того основания. Какие именно? О некоторых из них читатель узнает, если проявит немного терпения и прочитает еще несколько страниц. Пока же замечу, что в настоящее время я не могу считать творчество Л. Е. Бляхера относящимся к области науки. На мой взгляд, он занимается имитацией науки, но только не всегда бывает легко определить, в каком именно жанре: псевдонауки или как бы науки. Ниже представлены аргументы в пользу такой оценки, пусть читатель сам судит, насколько они основательны. В качестве предмета анализа в настоящей книге взята не отдельная статья Л. Е. Бляхера и даже не совокупность статей, а монография, изданная большим, по современным меркам, тиражом в солидном издательстве[246]. Монография имеет все внешние признаки принадлежности к науке, но на самом деле это не научное исследование, а, как мы постараемся далее показать, один из множества вариантов неолиберальной мифологии. Автор формулирует и развивает некую идею, причем настолько оригинальную, что это уже выводит ее за грань науки. Выводы, которые из этой идеи следуют, носят поистине революционный характер. Автор открывает универсальный рецепт решения сложнейших проблем. Именно это обстоятельство стало решающим аргументом в пользу того, чтобы рассматривать концепцию Л. Е. Бляхера в качестве феномена псевдонауки.

Но прежде чем анализировать эту концепцию по существу, необходимо коснуться одного сюжета, имеющего в данном случае принципиальное значение. Речь идет о такой тонкой материи, как научный этос. Дело в том, что имитаторам науки обычно свойственно, как бы это помягче выразиться, недогматичное отношение к этике научного творчества[247]. Так, у С. Г. Кара-Мурзы это выражается в недобросовестном цитировании, приведении фактов без указания источников, «злоупотреблении возможностями текстовых редакторов». Что касается Л. Е. Бляхера, то здесь, конечно, дело обстоит гораздо серьезнее, чем в случае с классиком карамурзизма. Мы полагаем, что для более полной и точной оценки концепции Л. Е. Бляхера ознакомление с этой стороной его творчества не будет лишним.

Ошибка профессора Бляхера

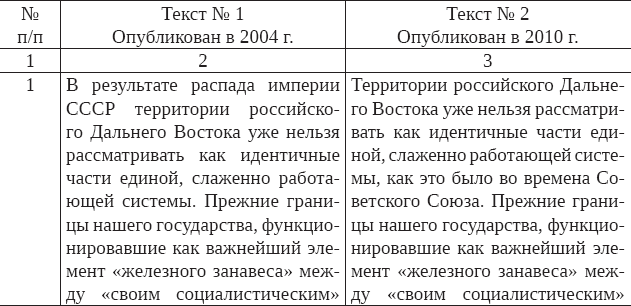

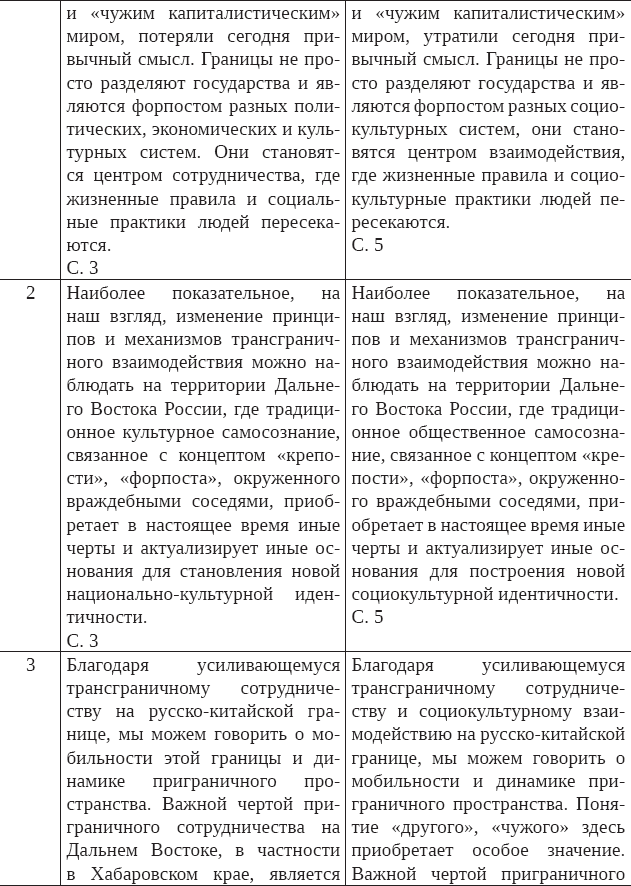

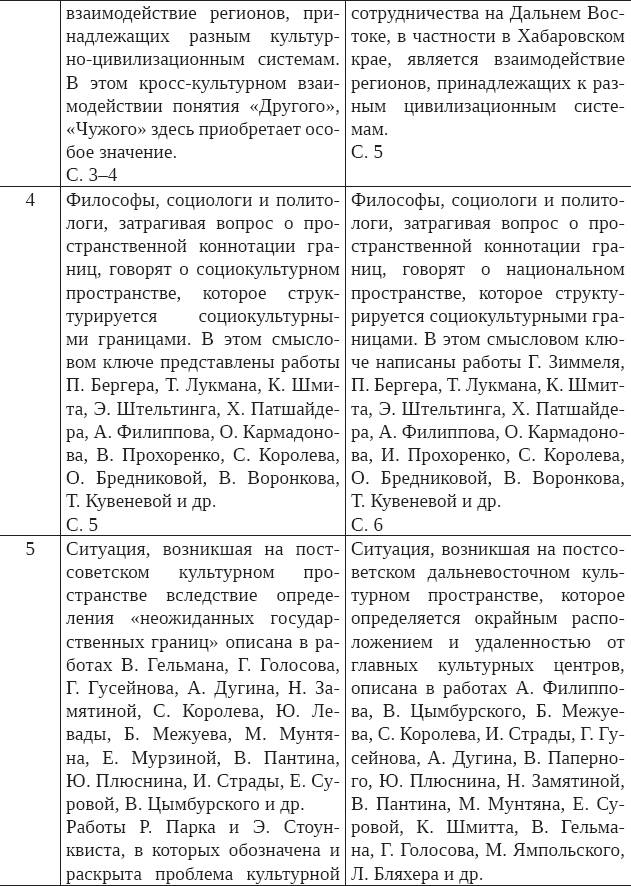

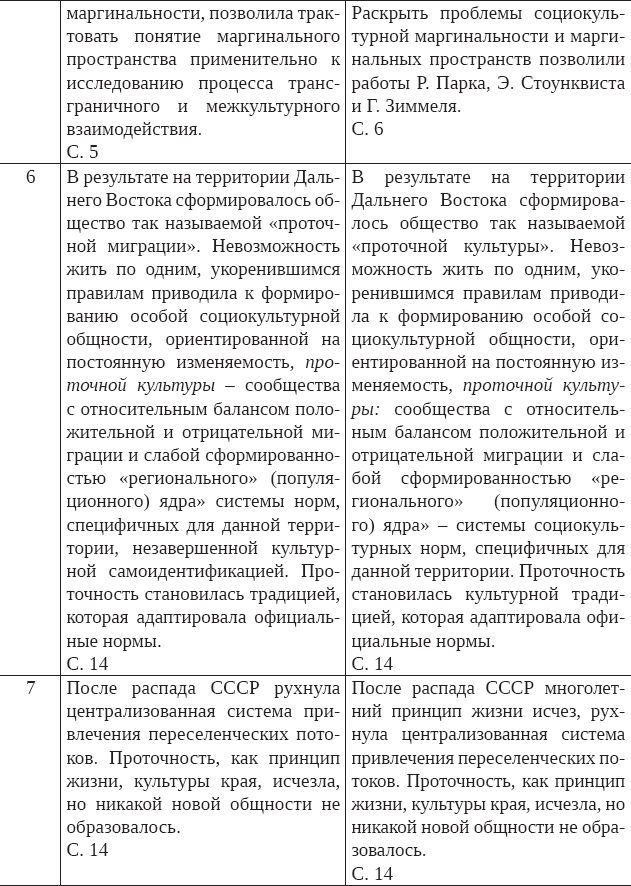

Ниже в таблице помещены тексты, которые лучше позволят понять, о чем конкретно идет речь.

Теперь пора раскрыть карты: первый текст – автореферат кандидатской диссертации по культурологии «Приграничье как феномен культуры: на примере Дальнего Востока России». Автор – А. А. Пылкова. Диссертация успешно защищена 25 декабря 2004 г. в диссертационном совете КМ 212.09.02 при Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете. Второй текст взят из автореферата по культурологии «Категория пространства трансграничной интеракции в структуре культурного взаимодействия: на примере Дальнего Востока России». На обложке значится имя автора: Яковлев Петр Аркадьевич. Мы привели семь пар фрагментов текста, но могли бы процитировать гораздо больше. И так понятно, что второй текст создан путем незначительной переделки первого. Получается, таким образом, что г-н Яковлев списал у А. А. Пылковой автореферат диссертации. (Стало быть, и саму диссертацию тоже.) Но мы должны вступиться за честь П. А. Яковлева: он этим не занимался. По очень простой причине: автореферат (и, естественно, диссертацию) писал не он. Ну, а раз не писал, значит и не списывал. Это становится ясно, если мы посмотрим на фамилии научных руководителей обоих соискателей ученой степени. Точнее говоря, на фамилию, ибо она одна. И эта фамилия Бляхер. Он самый, Леонид Ефимович. Доктор философских наук, профессор. Оцените, однако, изящество комбинации: взять уже защищенную диссертацию своего аспиранта, слегка ее переделать, а потом вновь подать в диссертационный совет. Разумеется, это было сделано совершенно бескорыстно, из личной симпатии к г-ну Яковлеву. Какие могут быть в том сомнения? Представьте такую картину. Приходит как-то Петр Аркадьевич к профессору Бляхеру и говорит:

– Леонид Ефимович, хочу стать кандидатом наук, а ничего подходящего на ум не приходит. Не могли бы Вы мне помочь?

– No problems, Петр Аркадьевич, – ответствует г-н профессор. – Вам диссертацию по философии, политологии, социологии или культурологии?

– Пожалуй, по культурологии. Очень хочется повысить свой культурный уровень.

– Горячо приветствую Ваше благородное желание. Приложу все силы к тому, чтобы оно было исполнено.

И работа закипела. Надо отдать должное мастерству Леонида Ефимовича: он переиначил название, чтобы оно выглядело как совершенно новое, исправил ошибку в написании фамилии Шмитт, добавил новые имена в список авторов, заменил одни синонимы другими, поменял местами куски текста, подправил пунктуацию и т. д. Чувствуется, что автор по базовому образованию филолог[248], видна его начитанность. Похоже, он вдохновлялся примером бравого солдата Швейка, промышлявшего до военной службы продажей краденых собак. Вот так Швейк раскрывает нам секреты своего славного ремесла: