Полная версия:

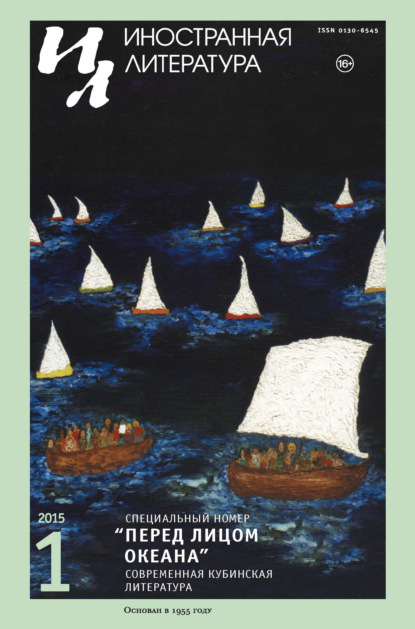

Иностранная литература №01/2015

– День добрый, Владимир, – сказал Лино.

– Привет, Лино. Я тебя разбудил?

– Нет, сынок. Я мало сплю. Как дела у Идалмис?

– Хорошо, дядя, не жалуется.

– Я жду не дождусь внуков. Сильный дождь шел, да?

– Да.

– Ты Тото видел?

– Нет.

– Спасибо.

– За что, дядя?

– Да так, не бери в голову.

– О’кей.

Своевольный, как отец, Владимир унаследовал и окутывавшую Долорес ауру грусти; это смешение таких, на первый взгляд, противоречивых черт вызывало у Лино особую симпатию и жалость, поскольку он подозревал, что молодой человек разрывается между требованиями строгого, мужского, даже мачистского кодекса поведения и велениями мягкой и тихой духовности. В детстве Владимир много времени проводил с Лино: тот каждую субботу водил их с Валентиной и Тото в мороженицу «Коппелия» под открытым небом лакомиться шоколадно-клубнично-ванильным мороженым «Три грации» или в детский кинотеатр «Пионер». Перед сном, в девять часов вечера, он читал им рассказы Доры Алонсо. Валентина очень быстро, едва повзрослев, наобум кинулась искать свой путь, не прося ни у кого совета, желая самостоятельно добраться до сверкающего мира ее мечты. Пока они с братом устанавливали новые границы, третий внук все сильнее привязывался к Лино. Как и предсказывал его отец, Тото навечно застрял в возрасте семи лет, что касалось умственного развития, хотя тело, где обитало такое простодушие, благополучно достигло никчемной зрелости. И все же, думал Лино, что-то, наверное, случилось с Владимиром, когда он шагнул в круги отрочества, что-то скрытое, невыразимое, и так сильно ударило по их отношениям, что они совсем отдалились друг от друга и ни один не предпринял попытки к новой дружбе; осталась только элементарная вежливость да нормы общежития, которые лейтенант Чанг попытался внедрить, чтобы вновь взять на себя командование плывущим без руля и без ветрил домом, где под одной крышей уживались молодая вдова, неказистый дурачок, проблематичные брат с сестрой, молчунья, командир без войска и ни на что не годный старик.

– Который час, не знаешь? – спросил Лино Владимира. – Что-то я заспался, по-моему. Какой-то странный день, правда?

– Часов десять, – ответил Владимир и навесил кольца на стальной турник. Тренировки во дворе составляли его единственную страсть.

Лино закрыл окно.

– Ты тут, дедушка? – услышал он голос Офелии.

Лино улыбнулся. Племянница всегда называла его дедушкой, если ей что-то было нужно. Он убрал газеты под койку.

– Не входи, дочка.

– Не вхожу.

По коридору прошел Тото, дудя в рожок: три ноты, всегда одинаковые.

– Что я говорила? Что дождь будет, как третьего дня, помнишь? С десяти вечера до пяти утра поливало, просто потоп. На улице какое-то болото, чтоб меня, – сказала Офелия.

– Люки засорились?

– Засорились.

Лино почесал под мышками. Под ногтями осталась стружка от фурункулов.

– Офелия, который час? Владимир говорит, около десяти…

– За газетой пора, за «Гранмой». Возьмешь с собой Тото?

– Без рожка.

– С рожком. И давайте быстрее, дедушка. Ты проспал.

Лино услышал ее смех.

– Сегодня не бывать тебе первым в очереди.

– О’кей, – сказал Лино.

Владимир состроил смешную рожицу.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ 2003 ГОДА. Мы все забываем свои роли. Сегодня я должен был облечься в шкуру Эдуардо Санпедро. Вот то, что я искал. Страница 41. Какая прелесть. Имя: Рафаэла. Фамилия: Томей де ла Фуэнте. Прозвище: Мамочка (личное). Возраст: тридцать девять лет (в 1987 году). Телефон: не имеет. Особые приметы: горячая и без предубеждений; любит брать инициативу на себя в какой-то момент перепихона, но, в конечном итоге, внезапно и с наслаждением подчиняется мужчине. Профессия и/или умения: секретарша зама по АХЧ больницы имени Мануэля Фахардо. В постели совершенно слетает с катушек. Прилично играет в домино. Родня: часто говорит о двоюродной сестре, которая была Звездой Карнавала в Ольгине в 1967 году, имеет белого кота, живет одна. Последний Отмеченный Адрес: Арамбуро, 126, вход со двора, № 9, последняя дверь. Первая Встреча: Площадь Революции, первое мая, под палящим солнцем. Международный день труда. Познакомились у киоска Профсоюза Строителей, где торговали самыми холодными мальтами. На ней была пропотевшая блузка. Последняя Встреча: у меня дома, в сентябре 1987 года, долгая ночь с дождем и градом. Мы слушали пластинку Бола-де-Ньеве. Первый Любовник: Доктор Эдуардо Санпедро, для нее вдовец с тремя детьми – одиннадцати, девяти и двух лет от роду. Состояние либо Степень Испорченности Отношений в Настоящее Время: Любит (?). Не знаю. Заключительные замечания: помнить, что она боится щекотки и является поклонницей исполнителя болеро Ньико Мембьелы. У меня аж слюнки текут. Две тысячи три минус тысяча девятьсот восемьдесят семь будет шестнадцать. Тридцать девять плюс шестнадцать будет пятьдесят пять. Отличный возраст!

Крылышки каждого носа бьются о воздух, ища цветок невидимый; ночь тысячи лепестков перемалывает, ночь перечеркнута параллелями и меридианами запахов, тела встречаются в запахе… Ночь – это манго, это ананас, это жасмин, ночь – дерево напротив другого дерева с неподвижными ветвями, ночь – ароматная пощечина… Ах, Вирхилио, такой тощенький и такой мудрый… Я закуриваю «Популар» без фильтра. Говорю сам с собой через Эдуардо Санпедро. Пусть спичка обожжет мне пальцы, и тогда я выкину ее в пустоту. Вот что я сделаю, делаю. Представляю себе падение. Жду взрыва. Тишина. Табак отдает древесиной. Плохо горит. Искрит. Я вынес стул на балкон. Никто не звонит, не предлагает работу. В последний раз я играл заинтересованную аудиторию на круглом столе, где обсуждали опасность Глобализации развивающихся экономик третьего мира, и уснул, когда говорили про талибов и падение башен-близнецов в Нью-Йорке. Меня уволили. У меня нет ни песо. Лают собаки. Далеко лают. Лала, Лола и Лула скребутся в стену кухни.

Кто горюет обо мне, кроме тебя, Аристидес Антунес? Я убежден, что мебель видит. Глаза есть у кресел в гостиной и у тумбочек в спальне, у холодильника и унитаза, у стен в столовой и у мозаики на полу, у дивана и у лестничных перил. За мной наблюдают две Цыганки Тропиков Виктора Мануэля, Флора Рене Портокарреро, маленькая репродукция Михареса. Меня видят мои фотографии. Я вижу себя в них. Где эти ребята, О’Доннел, Симбель, Элизабет, Мериме? Я хочу свинтить отсюда, исчезнуть. Мне несколько раз снилась моя смерть. Соседка с балкона напротив раздевается для меня и дрожащими пальцами манит лететь к ней, искусительнице. Когда я протягиваю руку, мои ноги отрываются от пола. Я парю. Взлетаю. Кружу над крышами Гаваны, сидя, словно факир, на невидимом ковре. Аристидес Антунес, сын Хосе Исмаэля и Габриэлы, скажи, что это не поезд на полпятого так гудит, скажи, что я жив, что я жесткий, непотопляемый мерзавец, скажи, прошу тебя, целуй меня, целуй меня крепче, будто эта наша последняя ночь. Выкурю-ка я еще одну. Я дую на спичку. Зарываю ее в цветочный горшок. Хватаю тряпку и начинаю протирать фарфоровую статуэтку на полке. Жестко. Протираю фоторамки. Вазы протираю. Протираю пол на лестничной площадке. Протираю железную дверь, кресло, книжный шкаф. Я знаю, сейчас начнется представление. Я должен присутствовать на премьере. Я автор.

Ларри уже на сцене. Он берет пластинку Анхелито Диаса, ставит на старый проигрыватель «РСА Виктор» и подпевает «Увядшей розе». Он знает, что скоро грянет ужасный пир его одиночества. Беззащитно обнимает швабру. Они приближаются. Я их вижу. Инженер О’Доннел приглашает на танец Элизабет Брюль. Она жалуется на артрит. Ноги не слушаются. Элизабет выглядит потасканной, хуже розы, которую она прикрепила к декольте. Танец – жалкое зрелище. Абдул Симбель рассказывает Пьеру Мериме о последних крушениях его ливанской флотилии: в урагане на Ямайке он потерял четыре торговых судна. Абдул Симбель ползает по кругу. Абдул уменьшается, истаивает. А Пьер Мериме греет руки над плитой в кухне. Кричит, что хочет есть. Просит хлеба. Я сказала, хлеба нет, говорит Элизабет Брюль и падает навзничь.

Эдуардо Санпедро плачет на диване. Пласидо Гутьеррес приносит ему чашку липового чая. Он голый. Он хромает. Нейрохирург пепельного цвета. У него на плече сидит ящерка, она достает платок в горошек и мягко сметает с него пыль. Это не ром, а крысиный яд какой-то. Я пью. Мне надлежит пить. Пить до смерти. Вирхилио говорит из моей глотки: Все забывают свои роли: какое счастье, что сегодня не нужно играть! Публика возмущается, и начинается соитие русалок… Как там дальше? Мне нужна любовь, полотенца, памятники. Осьминог испускает чернила и плачет. Я оставляю свои другие «я» в гостиной, возвращаюсь на балкон и кричу луне, что она разжирела. Эхо стирает сцену божественным дуновением. Я обезвкусил. Плохой день. Завтра я проведаю Рафаэлу. Позвонить учительнице Руис? Сивой? Барбаре! Хулиета и Мерседес Косточка в преимуществе, потому что живут рядом. Бедняжка Мерседес: всегда была у меня последней картой в колоде. Попрошу Лино со мной поехать.

– Это ты, Исмаэль?

– Привет. Слушай, дядя, там на лестнице София, моя девушка.

– Я тебе приготовил густую чамполу, сладострастную, как воробьево семя. Или выпьешь рома?

– Она стесняется зайти. А мне жалко отправлять ее обратно в Паррагу.

– Ночь – это манго, это ананас, это жасмин, ночь – дерево напротив другого дерева с неподвижными ветвями…

– Можно, София сегодня переночует у меня?

– У тебя и у меня, если тебя ей не хватит. Ты плохо питаешься, а это аукается в постели…

– Постыдился бы, дядя… Только послушайте его… Она же тут, на лестнице…

– Пусть все слышат: у всего в этой жизни есть предел и цена, даже у нелюбви. Лола, Лала, Лула, старые мышовки! Утро вечера мудренее, Тота? Да, Табо, утро, а потом еще утро… И еще вечер… И еще вечер… И еще вечер и еще утро… И еще утро и еще вечер… И когда Табо произносит «еще утро», занавес начинает очень медленно опускаться. Ночь – ароматная пощечина… Попроси Софию переехать к тебе насовсем. Не упускай ее. Привяжи ее к ножке кровати. Возьми мой ремень: угрожай, если захочет бросить тебя. Бей ее.

– Иди к себе. Не хочу, чтобы София тебя видела в таком состоянии.

– Я позвоню Элене Руис. Здравствуйте, учительница, это я, доктор Санпедро… Занавес, Исмаэль, опускай занавес…

– Давай уже, дядя, кончай болтать и исчезни. От тебя техническим спиртом разит.

– Подумаешь!.. А жена Антонио ходит вот так… Арривидерчи, Рома… София, София, угораздило же тебя жить в Парраге! Я пьяный. Очень.

Все мы забываем свои роли.

Тем утром в очереди за газетой Лино стал за хвастливым разговорчивым стариком, громко честившим муниципальных бюрократов бестолочами за то, что они вовремя не прочистили уличные люки. Никто не вслушивался в его монолог, в целом, довольно связный. «Вы последний?» – спросил Лино. Он и раньше видел его в окрестностях, в переулке Амеля или вестибюле радиостанции «Прогресо», всегда с окурком в зубах. Своеобразный субъект, экстравагантный трутень, видимо, переживший крушение улья, он нахально, словно шмель, летал по району в поисках новых уютных сот или лишенной трона царицы пчел. На нем были штаны на флуоресцентных подтяжках, вольготно лежащих поверх желтой футболки, и, казалось, он не боялся выглядеть посмешищем в бейсболке, которая на каком-то древнем матче, может, и выполнила свою благородную задачу, но в то утро смахивала больше на шапку, какие нахлобучивают на тряпичные головы огородных пугал. Ноги он волочил бесшумно, потому что был обут в веревочные сандалии. «Перегаром шибает», – подумал Лино.

– Вы последний?

– Да, Колдун, я последний, а толку-то. «Гранма» кончилась, – отвечал старик в подтяжках и ни с того ни с сего два раза хлопнул в ладоши. – Меня зовут Ларри По.

– Ты меня знаешь? – удивился Лино.

Ларри не ответил. Он только что увидел выражение ужаса на лице дурачка, видимо, напугавшегося его напористых речей о люках и наводнениях. Тогда он выхватил рожок у него из рук и принялся дуть, фыркая, как тюлень, пока не извлек из инструмента два простуженных грустных гудка, чересчур грустных для сияющего дня, занимавшегося после вечернего ливня. Он вскидывал колени в диковинном танце, прыгал, словно кенгуру, и страшно выпучивал глаза, стараясь достойно перевоплотиться в шута. В очередном пируэте сандалия с правой ноги полетела в витрину газетного киоска; левая, влекомая центробежной силой, отрикошетила в лужу на тротуаре. Тото смеялся. Бесшумно.

Лино смотрел на своего любимого племянника, боясь, как бы его реакция не оказалась слишком сильной: раскосое лицо, усыпанное угрями и фурункулами, светилось чистой радостью. У мальчика были плохие зубы, нос картошкой, перхоть. Подудев несколько секунд, старик выпустил воздух из легких на пустой, гортанной ноте и сделал реверанс в ожидании заслуженных оваций. Заиндевел в напряженной позе. Только блеск живых глаз давал понять, что это не статуя из папье-маше.

– Я Ларри, – объявил он голосом чревовещателя. – Лар ри По, актер театра, кино, радио и телевидения, к вашим ус лугам: также владелец торговой флотилии, хирург, дорож ный инженер, акварелист… И да, Лино, я тебя знаю, хоть мы и не были представлены. Ты вдовец Марухи Санчес, испол нительницы филинга, – добавил Ларри.

Лино замотал головой.

– Как здорово твоя жена пела, дружище… Так и вижу – вот она стоит, облокотившись на рояль, с рюмкой в руке. Необык новенный был голос… Жаль только, дымила, как паровоз…

Ларри положил руку на плечо Тото и перестал паясничать:

– Знаешь что, приятель? У меня есть барабан. Пара-пам-пам-пам! – сказал он и взглянул на Тото: – Серьезно. Красный, отличный тугой барабан. И он твой. Я тебе его дарю. Пошли сходим за ним.

– Пара-пам-пам-пам! Пара-пам-пам-пам! – повторил Тото.

– Не сбегаешь за моей сандалией, дурачок?

Парень захлопал в ладоши. Ему понравилось, что его назвали дурачком. Лино подумал, что, даже если племянник сам не мог осмыслить причин своей внезапной радости, надо было полагать, что в глубине чистейшего сердца ему льстил тот факт, что кто-то принял его таким, как есть, и назвал дурачком, просто дурачком, не сталкиваясь с сердобольной, но жестокой необходимостью отрицать очевидную истину: его умственную отсталость – или, иными словами, непробиваемое простодушие.

Ларри посмотрел на Лино. У того сияли глаза.

– Пошли, – сказал он.

И замаршировал, как на параде. А жена Антонио ходит вот так… Даже на базар так идет… – напевал он, отбивая дробь на невидимом барабане. Веревочные сандалии были у него за палочки. Тото пристроился в метре за ним. Подражая шагу старика, он терял равновесие и дергался, как марионетка.

– Пара-пам-пам-пам, пара-пам-пам-пам!

Импровизированный оркестр пересек улицу Инфанты посередине квартала, под углом сорок пять градусов к бордюру, чудом не устроив автомобильную аварию; звучный визг тормозов оставил в воздухе едкий запах жженой резины. Даже на парад так идет… Тото делал сильные выверты бедрами, будто телом подчеркивал слово «так». Убедившись, что они в целости и сохранности достигли противоположного тротуара, Лино последовал за ними, особо не приближаясь, чтобы никто не догадался, что он знаком с этими двумя психами, за которыми увязывались все попадавшиеся на пути бродячие псы, словно крысы за пресловутым дудочником из Гамельна; увидев, что они заходят в подъезд на улице Ховельяр, он наддал шагу. Лай, барабанная дробь и рожок вдруг утихли. Пара-пам. Когда Лино Катала заглянул в дверь, за которой исчезли Ларри и Тото, в вышине, на покосившейся винтовой лестнице раздавались только бубенцы заразительного смеха.

Интермедия

(Из «Тетради в красной обложке», 1947, дневника Аристидеса Антунеса, переписанного самим актером пятнадцать лет спустя после описываемых здесь событий.)

Признаться, сумасбродная затея нарисовать твой собственный обман…

Вирхилио ПиньераЧЕТВЕРГ, 5 июня

(Блаженный Фердинанд Португальский)

Сегодня снова видел ее, и она мне улыбнулась. Дон Гильермо, ее отец, приходил на заводик заказать кирпич для масонского приюта. Эстер пришла с ним. Она все время держала дона Гильермо под руку, но умудрялась отставать на пару дюймов и подмигивать мне, так, чтобы взрослые не заметили наших игр. Она ступала по разбитым кирпичам во дворе, как девчонки перескакивают ручеек с камня на камень, стараясь не замочить мокасины. Папа пообещался доставить кирпич самое позднее в субботу. Попросился с ним: он отвесил мне щелбан, и мне показалось – он ведь такой наблюдательный всегда, – он заметил, что его сын влюбился. Эстер с отцом уехали на черной машине с белыми покрышками. Я надеялся, что она помашет мне в окошко, но не тут-то было. Даже не взглянула. Вдруг пошел дождь, хотя солнце светило. Вечер по-прежнему был прекрасный. Я удивился, что нету туч. Дождик моросил мелкий. Папа сказал, это Дьявол женится – и мне захотелось стать Сатаной: я представил, как стою у алтаря церкви Святого Антония в день нашей с Эстер свадьбы. Папа врезал мне еще один щелбан, на сей раз прямо по макушке. Потом развиднелось. Плохо спал. Считал, сколько секунд остается до субботы, и сбился на 233, 234, 235, 236… Я, конечно же, представлял Эстер, но и о себе думал. И когда уснул, мне стало сладко.

ПЯТНИЦА, 6 июня

(Святой Марселлин Шампаньят)

Какая долгая, никчемная пятница! Не пошел в школу. Я мечтаю стать актером, а актеру, насколько я знаю, не обязательно уметь решать уравнения и знать дроби. К тому же Эстер ходит в католическую школу, в поселке Калабасар. Чтобы день тянулся быстрее, отправился исследовать Черепашью Заводь на задворках психиатрического санатория Сан-Хуан-де-Дьос. Голыми руками изловил черепаху, чтобы подарить Эстер при следующей встрече. Потом вернулся домой, посадил черепашку в таз и стал помогать папе подсаживать кирпичи в печи. Мне нужно как можно скорее вырасти и жениться на Эстер. Интересно, кстати, что она сейчас делает? Мама приготовила омлет с картошкой и колбасой. Я, дурак, не стал есть: через час уже так оголодал, что ни о чем думать не мог. Когда проснулся, обнаружил, что черепашка удрала. Маму всю ночь наизнанку выворачивало.

СУББОТА, 7 июня

(Исаак и прочие Мученики Кордовские)

Утром приехали в приют на грузовике, доверху набитом кирпичом. Дон Гильермо встречал нас у ротонды на входе и пешком пошел за нами до места, где мы должны были разгружаться. Я нервничал: Эстер нигде не было видно. Приют нагоняет страху. Целая уйма стариков сидит в коридоре и качается в качалках! Не хочу стареть. Это, наверное, сплошное мучение. Я обязан забрать Эстер отсюда. И тут я увидел ее, в зацементированном дворике: она скакала через веревочку. Прыгала на скакалке для меня! Мало-помалу, не привлекая внимания, я к ней подобрался. Не стал упоминать об удравшей черепахе, только предложил сходить на днях на Заводь, которую я недавно обнаружил на задворках психиатрического санатория. Мы поговорили. О кирпичах, о масонах из приюта, о моей мечте стать актером, о монахинях из ее школы, особенно, об одной, которую зовут сестра Элизабет. Я преисполнился отваги и сказал, что люблю ее. Хотел поцеловать. Эстер убежала, вскинув скакалку на плечо. Вот такие дела. (Неразборчиво.) Папа крикнул меня. Я забрался в кабину, и мы очень медленно выехали из приюта, потому что вдоль ротонды теперь плелся, волоча тапки, старик и ни в какую не давал нам проехать. Мы терпеливо трюхали за ним. «Все в порядке?» – спросил папа. «Все в порядке», – ответил я. «Заметно, сынок, что в тебе течет кровь Антунесов», – сказал папа и молчал всю дорогу до дома. Наконец нам удалось обогнать старика – а он, нахал, еще и язык мне показал, когда я наивно помахал ему рукой из кабины.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июня

(Мария Божественного Сердца Дросте цу Вишеринг)

Эстер на вкус, как мандарин. В десять тридцать утра этого незабываемого воскресенья, почти у самой задней двери ризницы церкви Святого Антония Падуанского я поцеловал Эстер в губы, не зная, что ее родители околачиваются совсем рядом. Мой отец не любит священников. Он меня крестил, и первое причастие я тоже принимал, но он не настаивает, чтобы я ходил к мессе. Папа проповедует собственным примером. В это воскресенье я отважился войти в храм, потому что знал, что семья Эстер очень религиозная, серьезно относится к таинствам, и я даже вписался в очередь к причастию, не исповедавшись, чтобы стать за ней по дороге к алтарю, перед которым мы когда-нибудь обвенчаемся. Падре Бенито, который меня с детства знает, замешкался, будто не знал, стоит ли класть облатку мне на язык, как на поднос. Вообще-то, я уже целовался с двумя девочками в школе и понимаю, что этот поцелуй нельзя считать настоящим поцелуем, потому что наши губы едва соприкоснулись на несколько волшебных мгновений, но, по крайней мере, он сплотил нас, хотя бы в стыде: после моей дерзости дон Гильермо схватил Эстер за запястье и отбуксировал к черной машине с белыми покрышками. Эстер почти не сопротивлялась, только тормозила подошвами мокасинов, ввинчивая их, словно мул копыта, в мощеную дорожку сквера. Я не знал, что делать. Спрятался. За церковью, в переулке, есть площадка с песочницей, качелями и карусельками. Увидел, что падре Бенито уехал на мотороллере, подобрав сутану. Залез в гамак и стал сильно раскачиваться. Очень высоко. Я хотел долететь до неба. Потом перестал, чтобы гамак сам потихоньку остановился. К тому времени уже наступил вечер. Я подсчитал, что прокачался целую уйму часов. Вот по чему я буду скучать, когда вырасту: качаться и качаться в гамаке. «На вкус, как мандарин», – сказал я себе.

ВТОРНИК, 10 июня

(Святая Олива)

Два дня не видел ее! Вчера решился сходить к приюту, но очень близко не подошел, боясь быть замеченным. Интересно, ее наказали? Кто-то играл гаммы на фортепиано. Вернулся домой и нашел записку от мамы: уехала в больницу Абальи, у нее там знакомый врач. «В холодильнике курица с рисом и кувшин чамполы». Папа забыл пачку сигарет на кухне. Свистнул одну. Ни на минуту не перестаю думать об Эстер. Мне нужно слышать ее, трогать ее. Может, напишу ей письмо. Только как передать? Возможно, с папиной помощью. Послезавтра, в четверг, он должен доставить кирпич на картонажную фабрику, которую Васальо строят как раз напротив масонского приюта. Сегодня утром все мои школьные друзья как-то странно на меня смотрели, будто заметили, что я умираю от любви: Эстер они не знают, но наверняка что-то заподозрили. Мой лучший друг Марсель Санпедро сказал, что я очень изменился за последнюю неделю. Ответил, что переживаю за мамино здоровье. «Не умеешь ты врать», – сказал он, и мне захотелось отдубасить его. Сказал, что не стал бы такое выдумывать; маму все выходные наизнанку выворачивало. Хотел кого-то избить. Сдержался. Санпедро мне почти как брат: он меня научил курить, дрочить; даже давал списывать на экзаменах. Чего мне с ним ссориться? Под вечер снова бродил вокруг приюта. Свет не горел. Спустился до полустанка Льянсо и выкурил сигарету, которую с утра носил завернутой в платок. Это была третья в моей жизни сигарета, и на сей раз было не противно. Почти не кашлял. Скурил до конца. Потом пошел по путям. Через два «п» папироса, через два «п» попугай… Весело катят колеса… Метров через триста, на станции Камбо спал нищий, а судя по виду, еще и сумасшедший, и я подумал, что он удрал из Сан-Хуан-де-Дьос. Я бросился бежать, перескакивая со шпалы на шпалу…

ЧЕТВЕРГ, 12 июня

(Святой Онуфрий)

Папа вернулся утром, гудя издалека, и привез Эстер! Он обнаружил ее на выезде с картонажной фабрики, где только что разгрузил тысячу кирпичей. «Тебе куда, милая?» – говорит, спросил он ее. Эстер залезла в кабину. «Я шла повидать вашего сына», – говорит, сказала она. Папа с мамой скоро уехали – им было назначено в больнице Абальи. Когда мы остались одни, я пошарил в спальне родителей и нашел полпачки сигарет. Эстер попросила, чтобы я отвел ее на Черепашью Заводь, «которую ты нашел», где столько лягушек и черепах. Сердце у меня билось, как безумное. Я подумал про сумасшедшего, который разгуливал по поселку. Ей не сказал. По дороге Эстер призналась, что дон Гильермо здорово ее наказал за воскресенье. Она говорила об этом с сестрой Элизабет. Боялась, что забеременела от моего поцелуя. Монахиня успокоила ее. Эстер не особо распространялась, о чем они говорили, но под конец сестра Элизабет ей сказала, что у нас сейчас наступает прекрасная пора, и любовь, плотская любовь, будет одним из самых драгоценных даров, которые Господь дарует нам на всю оставшуюся жизнь. Она посоветовала Эстер быть терпеливой и благоразумной, потому что и Дьявол-искуситель не дремлет и норовит ввести нас во грех. Мы можем считать ее нашей союзницей. Пришли к заводи примерно в полдень. (Неразборчиво.) …Целовались. (Неразборчиво.) Не могу описать то, что произошло. (Неразборчиво.) …поклялся, что никому не расскажу. Могу только сказать, что никогда еще не чувствовал себя таким настоящим мужчиной. Мы вернулись по железной дороге: Эстер сидела у меня на закорках, держась за шею и обхватив ногами мои костлявые бедра; я трусил медленно, как на параде, потому что хотел продлить прогулку верхом. Между полустанками Камбо и Льянсо рабочим пришлось, чтобы сровнять дорогу, выбить кирками проход в толще холма; два утеса метров под тридцать образовывали воронку, на дне которой умещался только идущий паровоз. Место было опасное, потому что пешеходам оставалась только узюсенькая тропка. К тому же по обеим сторонам в овраг сбегали грязные ручейки. Так о чем бишь я: поцелуй № 15, не считая воскресного, произошел у нас на перроне в Льянсо. Всего за четыре часа непрерывных обжиманий мы научились кусать друг другу губы, и где-то до восьмого-девятого поцелуя ей не был противен мой язык. Эстер пообещала, что скоро мы увидимся вновь, и упорхнула к дому. «У меня очень плохо выходит прощаться», – сказала она. Как раз когда проходил поезд на полпятого, я решил выкурить сигаретку, чтобы начать перебирать в памяти все пережитое днем и избежать ужасной опасности забыть какую-нибудь подробность. Я глубоко затянулся и услышал голос: «Для меня одной не найдется, парень?» Я медленно обернулся и увидел протянутую руку. Хозяин руки лежал на земле, ловко укрывшись под цементной скамейкой. Убежище походило на гроб с выпиленной боковой стенкой. Он поднялся на ноги, и я узнал сумасшедшего. Всего пару суток назад я видел его спящим в лохмотьях, и тогда он показался мне хилым бородатым стариком. Я ошибался: это был молодой человек, лет на двадцать старше меня, отвратный, как чесоточный пес, но так же нуждающийся в ласке. Я протянул ему сигарету и дал прикурить. По блеску его глаз я понял, что бояться нечего. Не знаю, почему так легко ему доверился. Нищий курил медленно и с удовольствием, как будто для него ничего важнее не было, чем вот так наслаждаться минутой рядом с себе подобным. Не докурив, он загасил сигарету о подошву ботинка без шнурков и спрятал в джутовый мешок, висевший у него на плече. «Меня зовут Абдул Мериме. Я тоже сходил с ума от любви», – сказал он, глядя мне в глаза. Абдул Мериме шпионил за нами! Вместо ответа я протянул ему еще сигарету. Он не взял. «Спасибо, – сказал он, – но я предпочитаю тешить себя мыслью, что меня угощают сигареткой из жалости, чем пребывать в полной уверенности, что они должны доставаться мне ни за что ни про что. И дураков нет: я припас половину на потом». Абдул Мериме стал мочиться с перрона, явно пытаясь описать идеальную дугу. Я воспользовался затишьем и сбежал: страх опять зазмеился у меня в животе. Я отошел уже метров на десять, когда Абдул Мериме басом пригвоздил меня к месту: «Парень, я не отплатил тебе за любезность. Это просто совет. Послушай». Я повернулся назад и, окаменев, уставился на него. Абдул Мериме стряхивал, словно кнутом махал. «Послушай меня. Помни, что такая красота дорого обойдется», – сказал он и, улюлюкая, кинулся в другую сторону. На бегу он бросил фразу, но до меня долетело лишь слово «того». Я не стал прислушиваться. Уже дома я застал трогательную сцену: мама и папа танцевали во дворе, у печей. Из музыки на пустыре было только пение сотни сверчков. (Неразборчиво.) …Родители закружили меня в пляске, затискали и, смеясь, объявили, что скоро у меня будет братик, «такой же страшилка, как ты». Если, конечно, новый Антунес окажется мальчиком, его назовут Пласидо в честь папиного старого друга (хромого, у которого была велосипедная мастерская недалеко от родников, где из наших кирпичей сложили статую Святой Девы из Кобре); если девочкой – она получит имя Габриэла, в честь мамы. Габриэла Антунес – красиво звучит. Папа весь лучился. Тогда я впервые услышал, как он громко распевает в лучшей манере своего кумира Фрэнка Синатры. Он хотел отпраздновать радостное известие. Откупорил бутылку. «Можешь курить, если хочешь», – сказал он и щедро налил мне выдержанного рома. «За твою мать, за твою сестру или брата, за тебя, за меня и за прекрасную Эстер». Мы сдвинули стаканы. Родители разговаривали, не приглашая меня в компанию; по паре слов, по вздоху я сумел собрать головоломку, которая объясняла переполнявшее обоих одинаково счастье: с самого моего рождения и до сих пор им было отказано в чуде зачатия, а теперь в животе у моей мамы плавало трехсантиметровое существо, не ведая, что творится в трех сантиметрах от его уютного моря. Рыбка. Поэтому они праздновали, что «не промахнулись», как двое ребятишек, выигравших главный приз в лотерею. Мне было радостно ликовать вместе с ними. Никогда раньше мы не были такой веселой семьей; и после такое не повторялось. Мама принесла на стол крокеты из маланги. «Они с пылу с жару. Подуйте сперва. Кстати, сынок, где ты оставил Эстер?» Вопрос повис в воздухе. Я уснул, пьяный. Очень.