Полная версия:

Дома смерти. Книга IV

Итак, что же последовало далее? Боясь пошевелиться, Маргарита пролежала в кровати до утра. Поскольку на её рот не была наложена повязка, она смогла выплюнуть кляп, который и был найден на её подушке.

Каков оказался материальный ущерб нападения? После осмотра бюро и всех мест, где могли находиться деньги и ценности, Маргарита Штайнхаль заявила, что исчезло около 470 франков (~1 тыс.$) в банкнотах и монетах, а кроме того, стоимость похищенных ювелирных изделий, по её оценкам, достигала ~1,65 тысяч франков (~3,55 тыс.$)2. Что и говорить – очень много! Особенно Маргарита горевала из-за исчезновения золотого с бриллиантами полумесяца, который стоил больше половины исчезнувшей «ювелирки». Перед сном она не убрала эту ценность в тайник в гостиной, а оставила перед зеркалом в уборной [вместе с тремя золотыми кольцами] – грабители их обнаружили.

Разумеется, Маргарите Штайнхаль были заданы вопросы об удалённой из дома собаке, и женщина сообщила детали, заставившие посмотреть на случившееся под неожиданным ракурсом. Она сообщила, что в доме долгое время жила сторожевая собака Дик, должным образом обученная и очень умная. Главное достоинство Дика заключалось в том, что пёс был тихим и подавал голос только в состоянии тревоги, а потому своим лаем никогда не отвлекал Адольфа Штайнхаля от работы. И вот 26 или 27 мая – в то самое время, когда Маргарита находилась в загородном доме в Беллвью – Куйяр увёл из дома Дика и вместо него привёл Тёрка.

Откуда появилась эта собака? Оказывается, она принадлежала дочери и зятю Мариетты Вольф, пожилой кухарки, обслуживавшей жителей дома №6. Тёрк оказался глупой собакой – кинологи о таких говорят: «Пёс-дурак», – и совершенно непригодной для проживания в доме. Он постоянно лаял, носился по комнатам, не реагировал на команды и 29 мая, вбежав в мастерскую Адольфа, лапами разорвал натурный эскиз большого витража, подготовленный для презентации. Художник пришёл в ярость – и, кстати, его можно понять! – и приказал немедленно удалить собаку из дома.

Что Куйяр и проделал. Утром 30 мая он увёл собаку, а Дика обратно не возвратил. Поэтому 30 мая дом №6 в переулке Ронсин оказался без сторожевого пса.

Итак, действия камердинера или его бездействие – это как посмотреть – по крайней мере дважды сыграли на руку грабителям. Во-первых, он не вернул револьвер хозяину дома, из-за чего Адольф Штайнхаль в момент нападения оказался совершенно безоружен. А во-вторых, камердинер убрал из дома обученную сторожевую собаку, что облегчило тайное проникновение преступников в дом. Можно спорить об умышленности или случайности этих действий, но то, что объективно они связаны именно с камердинером Куйяром, не могло быть поставлено под сомнение.

Впрочем, не менее подозрительно выглядела и хозяйка дома – Маргарита Штайнхаль. Её рассказ о пережитом нападении звучал… как бы это помягче выразиться? не совсем логично и совершенно недостоверно. И самый очевидный вопрос, на который в нём невозможно было найти ответ, сводился к незатейливой дилемме: зачем преступникам убивать двух человек и оставлять в живых третьего? Законы уголовного здравомыслия просты и непреложны – убивать надо либо всех свидетелей, либо никого!

Даже убийство одного человека обрекало преступников на гильотинирование, так чего ради им проявлять гуманность? Вообще-то, ещё в римском праве существовала вполне разумная норма «beneficium latronis non occidere», гласившая: «Благодеяние разбойника – не убить». Смысл этого постулата заключается в том, что Закон по определению считает преступника безнравственным и лишённым совести, но если тот демонстрирует в момент совершения преступления некие положительные черты, то их следует подмечать и признавать смягчающими вину.

В случае с Маргаритой Штайнхаль преступники явно проявили удивительное снисхождение. Но почему? Циничные и подлые людишки, настоящий сброд и человеческий мусор – они не могли быть милосердны «просто так». Может быть, они изнасиловали Маргариту и в знак своеобразной благодарности сохранили ей жизнь? Чуть выше было упомянуто про «благодеяние разбойника» – быть может, тут и есть то самое «благодеяние»? Впоследствии Маргариту спрашивали на разные лады о возможном изнасиловании, можно даже сказать, подсказывали такое объяснение, но женщина категорически отрицала какие-либо сексуальные поползновения в свой адрес. Тогда её попросили объяснить, чем же обусловлено милосердие жестоких убийц, и Маргарита вместо того, чтобы промолчать или ответить, что объяснений у неё нет, выдвинула довольно странную теорию. Из разряда тех, про которые можно сказать словами рекламного слогана: «Лучше жевать, чем говорить».

Маргарита заявила, что преступники, по-видимому, приняли её за дочь Марту, поскольку спала она в спальне Марты [сама же Марта в это время находилась в доме в Беллвью]. Соответственно, мать Маргариты – Эмили Джапи – преступники приняли за саму Маргариту. И убили её! То есть Маргарита настаивала на том, что преступники, во-первых, вовсе не испытывали лично к ней никаких милосердных чувств, а во-вторых, прекрасно ориентировались в доме. А стало быть, они следовали указаниям некоего наводчика.

Чтобы не ходить вокруг да около и не мучить читателя неопределённостью, сразу скажем, что это было совершенно недостоверное и даже глупое объяснение. Ни один разумный детектив полиции или прокурор по уголовным делам в подобную чепуху поверить не мог. Париж в начале XX столетия являлся, пожалуй, одним из самых криминализованных городов на европейском континенте. Население периферийных округов терроризировалось бандами «апашей» («le apaches»), молодёжных преступных групп, носивших яркие шарфы, туфли с острыми носами и одежду с начищенными до блеска металлическими пуговицами. «Апаши» всегда носили при себе ножи или кинжалы и пренебрегали огнестрельным оружием, как «немужским». Стабильно высокий уровень криминальной активности в Париже резко контрастировал с понижением таковой в центральной и южной Франции, устойчиво фиксировавшимся с 1820-х годов [то есть на протяжении восьми десятилетий!]. Парижская преступность «крышевала» проституцию, достигшую воистину чудовищных размеров. В 1903 году в Париже в официальных борделях числились 6418 проституток, однако число незарегистрированных «жриц любви» полицейские органы оценивали в 50 тысяч или даже более. Кроме того, огромное число женщин из малообеспеченных слоёв общества подрабатывали проституцией нерегулярно и ускользали от какого-либо контроля. Общее число мужчин и женщин, систематически занимавшихся сексом за деньги, полицейские органы оценивали в 300 тысяч человек – это огромное количество для города с числом жителей 2,8 млн. [более 10% населения!].

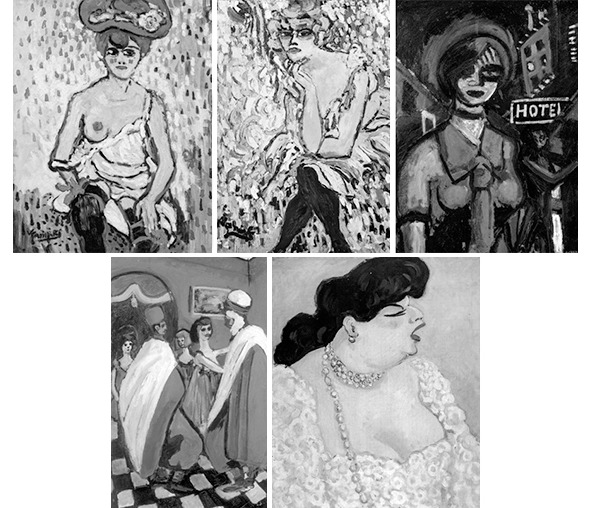

В Париже в начале XX столетия сложилась настоящая субкультура, связанная с сексом за деньги, разного рода девиациями и сексуальной вседозволенностью. Роскошный ресторан «Rat mort» («Дохлый таракан») являлся образцом гламура и очагом притяжения для зевак всего мира. Французские художники, ныне считающиеся выдающимися творцами – Морис де Фламинк (Maurice de Vlaminck), Людовик-Родо Писарро (Ludovic-Rodo Pissarro), Огюст Шабо (Auguste Chabaud) и многие другие – упражнялись в рисовании проституток и ночной жизни Парижа. Представители парижской богемы регулярно попадали во всевозможные скандалы, связанные с сексуальными эксцессами, что не только их не позорило в глазах многих жителей столицы, но лишь добавляло известности. Хрестоматийным примером такого рода можно считать осуждение 3 декабря 1903 года молодых парижских поэтов Жака д'Адельсворда-Ферзена (Jacques d’Adelsward-Fersen) и Альберта Гамелена де Воррена (Albert Hamelin de Warren) к 6-месячному тюремному заключению за действия, оскорбляющие общественную нравственность. Этот приговор принёс обоим литераторам, мало известным до того момента, славу в масштабах всей страны.

Картины известных французских художников начала XX столетия, посвящённые теме проституции. Верхний ряд (слева направо): Морис де Фламинк. «Дитя «Мёртвой крысы»» («La Fille du Rat mort»), 1905 год; Морис де Фламинк. «Танцовщица из «Мёртвой крысы» («La Danseuse du Rat mort»), 1906 год; Огюст Шабо. «Женщина с красным галстуком» («Femme a la cravate rouge»), 1907 год. Нижний ряд (слева направо): Огюст Шабо. «Девочки встречают гвардейцев-сипаев» («Filles accueillant les spahis»), 1907 год; Людовик-Родо Писарро. «Портрет Клода Моджеско» (1907 год).

Нельзя не признавать того факта, что в Париже в начале XX столетия молодёжь вовлекалась в сферу оказания интим-услуг в очень раннем возрасте, и это была своего рода криминальная норма того времени. Профессиональные уголовники входили в число постоянных клиентов «жриц любви», и для них молодость проститутки являлась скорее достоинством, нежели помехой для удовлетворения плотских потребностей.

Если только преступники действительно проникли в дом №6, то юный возраст Марты никак не мог остановить их покушение на её половую неприкосновенность. Напомним, что девушке уже исполнилось 17 лет, и она, кстати, в те дни и недели планировала выйти замуж [о чём ещё будет сказано в своём месте]. Поэтому объяснение в стиле «грабители приняли меня за юную девушку и потому не посмели надругаться» звучит совершенно абсурдно. Если бы преступники действительно приняли Маргариту за «юную девушку», они бы непременно её изнасиловали!

При этом Маргарита Штайнхаль – женщина весьма далёкая от криминальных реалий того времени – явно не понимала бессмысленности того, о чём толковала. Октав Хамар и некоторые другие руководители уголовного розыска, присутствовавшие при допросе Маргариты Штайнхаль 31 мая – прежде всего инспекторы Пусэ (Pouce) и следователь магистратуры Лейде (Leydet) – остались до некоторой степени дезориентированы услышанным. Выражаясь метафорически, можно сказать, что у них концы с концами не сходились. Поскольку в ночь на 31 мая и сама Маргарита, и её 17-летняя дочь Марта – неважно кто именно находился в кровати! – безусловно, являлась для преступников сексуально привлекательным, и притом легко доступным, объектом!

Разумеется, особое внимание было обращено на связывание потерпевшей. Дело в том, что многочасовое крепкое связывание могло привести к некрозу тканей – это, вообще-то, очень опасное явление, чреватое ампутацией конечностей в силу далеко зашедшего кислородного голодания. Однако никаких некрозов у Маргариты не оказалось!

Утром 31 мая потерпевшую независимо друг от друга осмотрели доктора Пух (Puech), Куртуа-Суффит (Courtois-Suffit) и Лефевр (Lefevre). По её требованию был вызван семейный врач Ашерай (Acheray), знавший семью Штайнхаль на протяжении последних десяти лет, так что к трём упомянутым врачам затем добавился и четвёртый… И что же упомянутые врачи увидели?

Первый из поименованных – Пух – заявил, что вообще не находит «убедительных следов связывания». Куртуа-Суффит и Лефевр впоследствии утверждали, что на теле присутствовали следы сдавления и параллельные синяки, оставленные шнуром, но все они никакой угрозы здоровью Маргариты Штайнхаль не представляли. Если читатель носил когда-либо новые носки с плотной резинкой, то он наверняка обращал внимание на оставляемый ею след – действительно, сдавление ноги присутствует, но никакой угрозы для нормального кровообращения оно не несёт. И никакого некроза тканей вызвать не может… По-видимому, что-то подобное врачи отметили на руках и ногах Маргариты.

Ну, а что же с петлёй на шее? Ведь именно такая петля, завязанная на горле её матери, и задушила Эмили Джапи!

А, в общем-то, ничего… Верёвка, вроде бы замотанная вокруг шеи Маргариты Штайнхаль, соскочила сама собой. Во всяком случае никто – ни Куйяр, ни Лекок, ни кто-либо из появившихся на месте преступления после них – не признал того, что снимал петлю с шеи лежавшей в кровати Маргариты. Самое забавное заключается в том, что сама Маргарита не догадалась заявить, будто петлю она сняла с шеи самостоятельно. Если бы она дала такое объяснение, то никто не смог бы оспорить его – ну, в самом деле, сняла и сняла, боялась, что верёвка затянется при неосторожном движении и потому сразу же её сорвала. Но нет, Маргарита этого не сказала ни на допросе 31 мая, ни в последующие дни.

Впоследствии, когда ей стало, наконец-таки, ясно, что данный момент не может быть проигнорирован и требует объяснения, она такое объяснение предоставила. Чтобы не искажать его косвенной речью, приведём слова Маргариты Штайнхаль дословно [цитата из 14-й главы мемуаров Маргариты Штайнхаль]: «Я сама же заявила [полиции – прим. А. Ракитина], что шнур не причинял боли, когда я не двигала головой, и далее что он затягивался через ткань на шее, накрывавшей мою голову. Когда эту ткань, которая образовывала что-то вроде подушки на шее, сняли, шнурок, конечно же, соскользнул вниз и развязался.»3

Потрясающе, не так ли? Если вы поняли всю глубину мысли Маргариты Штайнхаль, то автор этого очерка вас поздравляет, поскольку полицейские чины объяснения потерпевшей вообще никак не восприняли. Или, говоря проще, сказанному не поверили…

Допрос Маргариты Штайнхаль 31 мая был довольно продолжителен, и к нему по мере прибытия в дом №6 присоединялись должностные лица. В частности, помимо уже упомянутых выше Хамара, Пусэ и Лейде, при завершающей фазе допроса присутствовал окружной комиссар полиции Бушот (Bouchotte) и помощник прокурора Гранжан (Grandjean). Общее мнение всех должностных лиц, ознакомившихся с обстановкой на месте совершения преступления и первыми показаниями Куйяра и Маргариты Штайнхаль, можно выразить фразой из мультфильма «Следствие ведут колобки», превратившейся в своё время в мем: «Нич-чего не понимаю!»

Оценка ситуации ещё более запуталась после того, как полицейский криминалист извлёк замок из входной двери через веранду. Осмотр показал, что замок открывался подбором отмычек – на это явственно указывали свежие царапины, которые не могли быть оставлены ключом. Но для чего злоумышленники пользовались отмычками, если другая дверь – через кухню – была не заперта? Понятно, что грабители этого не знали – но именно это и показалось странным, поскольку профессиональный преступник перед проникновением в дом всегда обходит его кругом и осматривает двери и окна, проверяя, нет ли среди них открытых. Ему важно это знать до проникновения внутрь, поскольку открытое окно или дверь – это путь бегства как для него самого, так и для всех, находящихся внутри. В данном же случае получалось, что злоумышленники, пройдя через сад, сразу бросились открывать запертую дверь, не озаботившись проверкой двери по соседству, находившейся за углом буквально в десятке метров…

Это выглядело странно и свидетельствовало о непрофессионализме злоумышленников.

Надо сказать, что, помимо входной двери, злоумышленникам следовало преодолеть и калитку в глухой стене, отделявшей переулок Ронсин от придомового участка. От этой калитки существовало три ключа, один из которых держал при себе Адольф Штайнхаль, вторым распоряжалась повариха Мариетта Вольф [он был ей нужен для приёма продуктов], а третий хранился у Реми Куйяра. Последний потерял этот ключ приблизительно за два месяца до преступления. Маргарита Штайнхаль несколько раз упоминала об этом во время допроса, но особого впечатления на «законников» её слова не произвели. Те прекрасно понимали, что примитивный и грубый замок в калитке не мог явиться серьёзной преградой для преступников, сумевших беззвучно открыть дверь на веранду. Поэтому наличие ключа от калитки либо его отсутствие мало влияло на эффективность их действий.

Кстати, примерно так рассуждал и Адольф Штайнхаль, который, по признанию Маргариты, сделанном во время допроса 31 мая, несколько раз повторял ей, что старый замок в уличной калитке опытных преступников не остановит. А потому незачем беспокоиться из-за утраты одного из ключей!

После окончания допроса Маргарите Штайнхаль было разрешено уехать из дома, но Париж было предложено не покидать. Несколько дней она провела в доме подруги, но после похорон мужа и матери выехала в Беллвью, где и оставалась вместе с дочерью несколько следующих недель. В те июньские дни с ней практически ежедневно встречался инспектор полиции Пусэ, отвечавший на её расспросы о ходе расследования и уточнявший разного рода детали, требовавшие прояснения. Общение инспектора и Маргариты Штайнхаль носило характер неофициальный и, разумеется, не протоколировалось, а потому неудивительно, что в последующем они весьма различно о нём вспоминали.

Уже 31 мая и 1 июня – то есть в первые дни расследования – стали известны нюансы, заставившие детективов всерьёз задуматься над тем, не скрывает ли Маргарита Штайнхаль важную информацию и если да, то для чего она это делает? Поводов для такого рода подозрений появилось несколько.

Прежде всего, совершенно непонятной выглядела причина, по которой Эмили Джапи, мать Маргариты, оказалась в доме №6. Маргарита во время первого допроса заявила, будто приезд матери из Бокура обсуждался заблаговременно и первоначально та должна была прибыть в Париж 26 мая. Однако из-за болезни ног она отложила поездку и приехала лишь в 17 часов 29 числа. Такое объяснение поначалу удовлетворило полицейских, однако, как сообщили детективам сёстры Маргариты – старшая Джульетта (Juliette) и младшая Мими (Mimi) – а также её брат Жюльен, в действительности мать не имела намерения приезжать к Штайнхалям. Она желала остановиться в парижском доме Херров, старшей из дочерей. Маргарита, узнав об этом, закатила скандал и пригрозила разорвать все отношения с сестрой, если та «не отпустит» мать прожить в её доме хотя бы сутки. В подтверждение этих слов Джульетта Херр предоставила полиции два письма Эмили Джапи, написанные той незадолго до поездки в Париж. Содержание обоих вполне соответствовало тому, о чём рассказывали Джульетта, Мими и Жюльен.

Эмили Джапи, по-видимому, поражённая эмоциональным «накатом» Маргариты, уступила её требованию. Поэтому Маргарита, встретив мать на вокзале в 17 часов 29 мая, привезла её в дом в тупике Ронсин. Казалось бы, вот мамочка приехала – пообщайся с ней, ты же так на этом настаивала! Но нет… Утром следующего дня Маргарита ушла из переулка Ронсин и отправилась в Беллвью к дочери, которую не видела меньше суток. Обратно она возвратилась лишь в 7 часов вечера. Мать была вынуждена целый день провести в обществе зятя, точнее, даже не зятя – тот уходил из дома, о чём будет сказано ниже – а камердинера зятя и кухарки.

Получалось, что Маргарита не позволила матери провести время с другой дочерью, но при этом и сама не продемонстрировала желания общаться. Выражаясь метафорически, можно сказать, что именно поведение Маргариты стало причиной смерти Эмили Джапи, ведь если бы последняя по приезду в Париж отправилась в дом старшей дочери, то осталась бы жива.

Когда полицейские услышали этот рассказ, то, разумеется, бросились к Маргарите Штайнхаль за разъяснениями. Та отвергла версию событий, озвученную старшей сестрой, и заявила, что мать хотела жить именно в её доме, поскольку это большое и удобное здание, а кроме того, у неё всегда были прекрасные отношения с Адольфом, мужем Маргариты. В доказательство этих слов Маргарита Штайнхаль пообещала представить письма матери, написанные перед последней поездкой в Париж, но, как догадается всякий проницательный читатель, никто и никогда этих писем так и не увидел.

Маргарита впоследствии утверждала, что письма матери пропали после вторжения грабителей – не иначе, те прихватили их с собой. О достоверности подобного объяснения предоставим читателю судить самостоятельно.

Другой интересный момент, также потребовавший определённого выяснения деталей, оказался связан с драгоценностями убитой Эмили Джапи. Её старшая дочь во время полицейского допроса поинтересовалась, найдены ли ювелирные украшения, принадлежавшие матери. Вопрос поставил полицейских в тупик – Маргарита Штайнхаль об украшениях матери ничего не говорила! А ведь благообразная дама [притом вполне обеспеченная!] должна была иметь при себе ювелирные украшения.

Когда инспектор Пусэ при очередной встрече с Маргаритой Штайнхаль заговорил о судьбе украшений её матери, та отреагировала неожиданно остро. Она настаивала на том, что 31 мая никто из полицейских её об этом не спрашивал, а сама она не говорила, поскольку была уверена, что мать не нуждается в услугах посредника и при допросе сделает необходимое заявление полиции. Маргарита уверяла, что на момент допроса не знала об убийстве матери, и потому судьбу её драгоценностей не затрагивала, а когда узнала, то… тоже не затрагивала, поскольку ужасно горевала.

Эмили Джапи, мать Маргариты Штайнхаль, не планировала по приезду в Париж останавливаться в доме №6 в тупике Ронсин. Однако ей пришлось уступить давлению дочери и остаться у неё сначала в ночь на 30 мая, а затем и на 31. При этом Маргарита не нашла времени для общения с матерью, которую якобы очень хотела видеть, и утром 30 мая уехала из дома на весь день. Это требовательное приглашение матери в дом выглядело заманиваем на расправу. Поведение Маргариты Штайнхаль показалось детективам полиции крайне подозрительным, и их подозрения ещё более окрепли после того, как они узнали о странном равнодушии дочери к пропавшим украшениям матери.

Рассказы о переживаниях и забывчивости Маргариты Штайнхаль не произвели на полицейских особенного впечатления. Октав Хамар хорошо знал эту женщину ещё по событиям, связанным со смертью президента Феликса Фора – с их изложения начинался этот очерк – а потому особых иллюзий насчёт эмоциональной ранимости Маргариты не испытывал. Выражаясь максимально деликатно, можно сказать так: Маргарита Штайнхаль совершенно не походила на женщину, способную забыть о семейных драгоценностях. Может быть, она и была неплохой актрисой, но обмануть Октава Хамара она точно не могла.

Чем занимался в последний день своей жизни Адольф Штайнхаль? Детективы уголовной полиции затратили некоторые усилия на установление всех деталей его времяпрепровождения, и в конечном итоге им удалось получить полную «картину дня» Адольфа. С утра он оставался дома и дождался ухода Маргариты, которая, напомним, уехала в Беллвью пригородным поездом, уходившим с Восточного вокзала в 11 часов. Во второй половине дня он отправился в банк «Credit Lyonnais», где снял со своего счёта 900 франков – это была довольно значительная сумма, эквивалентная 1935 долларам США. Этими деньгами он оплатил несколько счетов, появление которых было связано с его работой над витражами. После этого возвратился домой, где и дождался возвращения жены [Маргарита появилась чуть позже 19 часов].

Маргарита ничего не знала о походе мужа в банк, и когда ей об этом рассказали, она призналась, что не догадывалась о столь крупных расходах мужа, которые тот позволял себе в тайне от неё.

1 июня французская полиция умышленно допустила утечку информации, призванную повлиять на общественное мнение в нужном следствию направлении. В частности, репортёрам было сообщено, будто Адольф Штайнхаль был задушен кнутом, что не соответствовало истине. Кроме того, подчёркивалась «необычайная дерзость» преступников и немотивированная жестокость нападения. Важным элементом информационного вброса явилось указание на то, что в том же тупике Ронсин, неподалёку от места совершения преступления, располагалась круглосуточно работающая типография. Охранник и табельщик типографии в ночь убийства всё время находились в фойе и регулярно выходили на улицу – данная деталь была сообщена для того, чтобы в дальнейшем объяснить возможность опознания преступников без привлечения Маргариты Штайнхаль. Дескать, нападавших видели совсем другие люди…

Сообщая о значительной стоимости попавших в руки преступников ценностей, детективы следующим образом объяснили журналистам причину наличия в доме украшений и наличных денег – супруги готовились к отъезду из Парижа в загородный дом и собрали ценности в одном месте. Грабители, несомненно, были осведомлены о подготовке к отъезду, и полиция исходит из того, что внутри дома имелся их помощник.

После 1 июня публикации о событиях в «доме смерти» в тупике Ронсин пошли бурным потоком и в течение нескольких дней захватили не только европейскую прессу, но и североамериканскую.

В то же самое время – речь идёт о 1 июня и нескольких последующих днях – стала раскручиваться другая подозрительная история, которая, как тогда казалось, могла иметь отношение к трагедии в «доме смерти». Началось всё с того, что в 22 часа 31 мая контролёр парижского метрополитена по фамилии Вильман (Villemant) вошёл в вагон первого класса и обнаружил на полу две небольшие бумажки. По мнению контролёра, их уронил нетрезвый молодой человек в рабочей блузе, вышедший из вагона перед тем, как в него вошёл Вильман. Молодой человек держал в одной руке кошелёк, а в другой – горсть золотых монет, коими небрежно поигрывал.

Ну, ушёл и ушёл, бросив бумажки на пол, некрасиво, конечно, ну, да ладно… случается!