скачать книгу бесплатно

Я окунулся в розовое масло.

– Но ваш “Гонг” еще не книга. Там слишком много чужих голосов. Стихи – интересные, звучные, но все это – бенгальский огонь, пиротехника.

Я окунулся в оцет.

– Вы спешите. Переживание вы заменяете воображением.

И он поразил меня, безошибочно продекламировав несколько строк из разных стихотворений, показывая, как я «спешу». Ведь книжку я ему послал полгода назад, и он не мог знать, что я к нему приду. Что за божественная память!

Брюсов продолжал меня “подминать”.

– Я видел афишу: завтра вы читаете доклад о Верхарне. Вы всего Верхарна читали?

Я признался, что некоторых второстепенных книг Верхарна из фландрийской серии не читал, но зная неплохо основные его книги и основную литературу о нем, считаю себя вправе прочитать коротенький реферат. (Доклад мой должен был состояться на вечере Северянина и был рассчитан на 20–25 минут.)

– Что же вы говорите о Верхарне?

Я стал излагать тезисы. Среди них было утверждение о том, что Верхарн – великий мастер стиха, слова и образа. Брюсов меня прервал:

– Неверно! Верхарн был великим поэтом, но довольно слабым мастером.

Настала пора и мне перейти в наступление и щегольнуть памятью.

– В вашем предисловии к переводам Верхарна вы, Валерий Яковлевич, говорите диаметрально противоположное. А именно… – И я наизусть процитировал соответственный абзац. Брюсов внимательно на меня поглядел, пружинно встал, вытащил с полки томик своих переводов, развернул и убедился, что я цитирую точно.

– Я, собственно, не то здесь хотел сказать: я имел в виду, что Верхарн только в лучших своих вещах стоит на высокой ступени мастерства, а не вообще, – пояснил он.

– Не знаю, что вы имели в виду, но сказали вы то, что сказали, – торжествовал я свою сладчайшую победу, – и я вправе повторять суждения столь авторитетного автора, как вы.

Брюсов переменил разговор. Поговорили еще о разных поэтах, о природе русского гекзаметра, – причем тут я опять заспорил, и не без успеха, – и я откланялся.

Провожая меня в прихожую и помогая, как я ни увертывался, надеть мою студенческую шинель, Брюсов нанес мне еще удар:

– А почему, – спросил он, – на вашем “Гонге” значится “Петроград”, тогда как печаталась книга в Харькове?

Брюсов был совершенно прав, обличая мое маленькое и невинное, но все-таки жульничество. Дело в том, что книги, изданные в провинции, встречались публикою и критикою недоверчиво и раскупались плохо, – и меценат, снабдивший меня деньгами на издание “Гонга”, присоветовал напечатать обязательное указание адреса типографии мельчайшим шрифтом в конце книги, а на титуле и обложке тиснуть “Петроград” и название несуществующего издательства “L’oiseau bleu” (“Синяя птица”). Так делали многие, и так, конечно, делать не следовало. Но Брюсов все-таки был жесток. Я разозлился и ответил дерзостью:

– Потому же, почему ваши “Семь цветов радуги” означены: “Книгоиздательство Некрасова, Москва”, а печатались в Ярославле.

Это было точно, но здесь заключался софизм: издательство действительно существовало и действительно в Москве.

Брюсов улыбнулся, как боец, умеющий оценить удачный удар противника, и сказал:

– А ведь верно!

Мы простились, и я унес в ненастную московскую ночь смешанное чувство встревоженности, умиления и досады, – и твердо решил издать мою злую брошюру о «двух “Памятниках”».

Такова была моя первая встреча с поэтом, которого я до сих пор читаю и перечитываю, ставя на первое место за Пушкиным…

Через несколько месяцев Северянин и я очутились в Баку; там должны были состояться два или три наших вечера. Из газеты мы узнали, что в Баку находится и Брюсов, читающий там публичные лекции по древней истории Востока. Оказалось, что Брюсов живет в той же гостинице, где остановились и мы.

Северянин был с Брюсовым в ссоре: Брюсов напечатал о нем весьма разгромную статью (и, бесспорно, во многих отношениях несправедливую), а Северянин ответил стихотворением, где были такие строки:

Вы, чьи стихи – как бронзольвы,

Вы поступаете бесславно;

Валерий Яковлевич! Вы —

Завистник, выраженный явно…

Северянин был также не прав. Брюсовская “агрессия” была продиктована не завистью, а другим, более спорным и благородным, хотя тоже злым чувством. Брюсов одним из первых оценил блестящий талант Игоря, поехал в Петербург знакомиться с ним (это было еще до “Громокипящего кубка”, в 1911 году), писал ему письма (я сам их видел у Северянина), где говорил: “Вы и ваша группа сейчас – самые молодые в России; прошу считать меня среди вас” (цитирую по памяти, но за смысл ручаюсь). Но тот путь, которым двинулся северянинский “эгофутуризм”, был избран не по брюсовскому компасу, – и Брюсов понял, что его любовь была “ошибкой”. У Брюсова есть строки, обращенные к Белому:

Я верил многим, я проклял многое

И мстил неверным в свой час кинжалом.

И брюсовская статья была именно этой “местью неверным”.

Раздражение Северянина, вызванное брюсовской статьею, давно улеглось, резкость его ответа, написанного сгоряча, стала казаться чрезмерною, и Северянин пожелал помириться с Брюсовым. Но, будучи болезненно-гордым и самолюбивым человеком, больше всего опасаясь подозрений в робости или в заискивании, он боялся сделать первый шаг – и возложил на меня дипломатическое поручение: пойти к Брюсову, разведать его нынешнее отношение к Игорю и постараться устроить “случайную встречу”, при которой они могли бы объясниться.

Я узнал, в каком нумере живет Брюсов, и постучался к нему. Брюсов сидел один, в своем неизменном сюртуке и мраморном высоком воротничке, левой рукой перелистывал какую-то книгу на армянском языке, а правой делал из нее выписки по-армянски же.

Меня он дружелюбно приветствовал, усадил и горячо заговорил о том, какой прекрасный поэт Саят-Нова. Воспользовавшись первой паузой, я приступил к выполнению моего поручения. Но я решил обойтись без дипломатии. Брюсов был слишком крупным человеком, чтобы его можно было оскорбить экивоками и намеками. Я сказал просто:

– Северянин хочет с вами объясниться и помириться, но ему страшно, что вы превратно поймете его решение. Я должен вас заманить куда-нибудь, где вы с ним встретитесь.

Брюсов улыбнулся своей доброй улыбкой и сказал:

– Какие глупости! Я охотно сам к нему пойду. Идемте.

Он пружинно поднялся, аккуратно убрал свою работу и, предводимый мною, прошел в нумер к Северянину. Северянин не ожидал столь быстрого успеха моей миссии. Побледнев, он встал навстречу Брюсову. Они обнялись. Я ретировался в свой нумер, не желая мешать объяснению.

Через час ко мне постучался официант и сказал, что меня просят в ресторан при гостинице. Я спустился.

В особой ложе ресторанного зала за накрытым столом сидели, оживленно и дружелюбно беседуя, Брюсов и Северянин, жена Северянина и Иоанна Матвеевна Брюсова, остроумная и насмешливая, которую я видел впервые и которой был тут же представлен. Меня приветствовали как «ангела мира», налили мне бокал шампанского (бутылки стояли в сторонке на стуле, стыдливо завешенном салфеткою: спиртные напитки были запрещены) и немедленно заставили читать стихи.

Амфитрионом этого маленького мира был какой-то безукоризненно одетый джентльмен восточного типа, оказавшийся местным меценатом, богачом Арутюновым (кажется, я не ошибся в фамилии). Он приехал к Северянину просить его посетить вечером устраиваемый Арутюновым банкет, где будут армянские писатели и вообще весь бакинский mond вплоть до адмирала, командующего каспийской флотилией. Покуда же, восхищенный встречей также и с Брюсовым, он устроил завтрак.

Читал стихи я, читал Северянин. Брюсов слушал внимательно, вскинув голову и недвижно уставив свои огромные глаза в какую-то точку в пространстве, изредка роняя слово одобрения рифме или ритмическому ходу. Сам читать свои стихи не пожелал, но, уступая общему натиску, прочел несколько переводов из Саят-Новы – к полному восторгу Арутюнова.

Однако миллионер вскоре был разочарован: во-первых, Брюсов категорически отказался быть на банкете, хотя Арутюнов предлагал прислать автомобиль и буквально умолял заехать хоть на четверть часа, во-вторых, когда завтрак окончился, Брюсов решительно воспротивился намерению Арутюнова расплатиться по счету и настоял на равномерной оплате: он, Северянин и Арутюнов (мне платить не позволили: я – “гость”).

Мне очень понравилось брюсовское нежелание хоть в чем-нибудь идти навстречу меценату. Северянин потом рассказывал мне, что Брюсов объяснял свои нападки на него в пресловутой статье досадою на то, что он, Северянин, первоклассный поэт, небрежничает в работе и как будто потрафляет вкусам публики. Публика же, по мнению Брюсова, “ничего не понимает”».

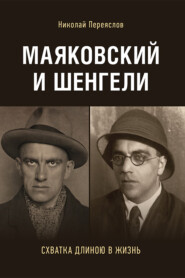

В эти годы Шенгели весьма активно учится поэзии у И. Северянина, В. Брюсова и М. Волошина. В 1917 году он издает (если учесть уже два издания его «Гонга») свою шестую книгу стихов «Апрель над обсерваторией», а также первую свою научную работу «Два “Памятника”» – о Пушкине и Брюсове, то есть об их стихах с одинаковым названием. При этом он мирит в Баку Брюсова и Северянина, мы уже знаем, а в 1918 и 1919 годах выпускает седьмой и восьмой сборники стихов «Раковина» и «Еврейские поэмы», а также издает свои переводы 40 сонетов французского поэта Эредиа, в которых он использовал опыт художественного перевода Максимилиана Волошина.

Поэзия Максимилиана и французской поэтической школы «Парнас», с которой он был тесно связан, в творчески переработанной в духе русской классики форме оказала значительное влияние на Шенгели, который, стремясь показать себя независимым от модных поэтических направлений, говорил, что он, прежде всего, – «парнасец».

В 1918 году Георгий успешно окончил университет, завершив курс и обретя в итоге диплом юриста, а в мае 1919-го был командирован из Харькова в Севастополь в качестве «комиссара искусств республики Таврида». Там же его впервые увидела Мария Заславская, так описывавшая их встречу:

«Впервые я его увидела в дверях канцелярии Севастопольского Гороно. Ему двадцать пять лет. Он в расцвете своих физических и творческих сил, и он был обворожителен.

Высокая и стройная фигура гармонировала с милым, выразительным лицом, смотревшим весело и приветливо, горящими темными глазами, ясной улыбкой на ярких пунцовых губах.

Он просит секретаря срочно собрать коллектив отдела искусств. На собраниях в те времена присутствовали все сотрудники от технических, кончая комиссарами.

Георгий Аркадиевич выслушивал внимательно и уважительно всех, подчеркивая всем своим поведением, что ему важно мнение каждого сотрудника. Уборщицу он выслушивал с не меньшим вниманием, чем специалистов. На его заседаниях обычно присутствовали все. Отсутствующих не бывало.

Через пять минут уже все сидели на скамьях зала заседаний.

На повестке обсуждалась организация музыкальной школы. Рассмотрение списка будущих учащихся проходит быстро и гладко. Вдруг раздается неожиданная реплика:

– Не стоит брать в училище детей буржуазной сволочи!

– Неужели мы поступим, как буржуазия? Мальчик – сирота. Оттолкнем мы его – он своим необычайным голосом будет служить интересам буржуазии; воспитаем мы его – он будет служить революции, – спокойно и убедительно возразил Шенгели.

Георгий Аркадьевич сумел всех увлечь работой. Всюду виднелась его высокая, стройная фигура. Музыкальная школа, клубы, театр, литературные студии, лекции, беседы – весь конгломерат культурных мероприятий вызваны им к жизни.

Жизнь кипит! Георгий Аркадьевич постоянно с массами, вызывает общую симпатию, расположение и стремление ему помогать.

И вдруг надо спешно уходить!»

Большевики покинули Крым. После эвакуации их из Крыма Шенгели вынужден был скрываться от белогвардейцев и с выданным Севастопольской парторганизацией фальшивым паспортом пробрался сначала в Керчь, а осенью оттуда – в Одессу, где прожил почти два года. Достать для Шенгели паспорт поручил большевик «тов. Иванов», а передавала его Заславская, договорившись о встрече на Приморском бульваре.

«– Завтра к 10 часам утра пойдете в аллею вздохов на бульваре, а когда он будет вас обнимать, положите ему паспорт в один из карманов. Ясно? – дал задание «тов. Иванов».

– А где же я возьму паспорт?

– Свяжитесь с эсэрами, меньшевиками. Они вам помогут.

– А если я не сумею достать?

– Вы должны достать! “Не” не может быть! Поняли? Все! Вам надо уходить. Опасаюсь, что за мной следят…»

Раздобыть паспорт помог Заславской левый эсер Иван Гапонов, сестра которого работала паспортисткой в милиции и перед уходом оттуда захватила с собой пять чистых паспортов. Заславская взяла у Гапонова два паспорта, чтобы передать их Шенгели.

«Приморский бульвар при спуске к морю имел три этажа. Из одной боковой аллеи, получившей название «аллея вздохов», шел под мостиком спуск ко второй – широкой круглой площадке. Аллея вздохов – место свиданий. Вечером и ночью по ней бродят влюбленные.

Утро пасмурное и предвещало серый туманный день.

Нервно хожу по аллее.

– Неужели не придет? Все пропадет впустую… Становится досадно. Самое трудное было достать паспорт. Как хотелось выполнить задание! Не скрою, приятно и свидание с Шенгели, хоть и на деловой почве.

Делаю не меньше десяти туров, как вдруг кто-то сзади меня осторожно обнял… Быстро оборачиваюсь и очутилась в его объятиях. Он! Протягиваю руку в направлении кармана его бархатной куртки, но не достаю. Он весело засмеялся, взял у меня пачку с паспортами. Сели на стоявшую рядом скамейку. Прислоняюсь к нему с нежностью любящей, тихонько посвящаю его в историю обоих паспортов. Он тут же возвращает мне паспорт Гапонова.

Ничто в его поведении не намекает на смертельную опасность, грозившую ему, если бы нас накрыли.

Мой вид, молодой девушки, маленькой и хрупкой, вполне удовлетворял требованию к объекту любовного свидания и не мог вызвать никакого сомнения.

Он вынимает из бокового кармана свою книжечку «Два “Памятника”» (Пушкина и Брюсова) и дарит мне. Надпись он сделал еще дома. Осторожно обнимает меня, почти не касаясь, чтобы не оскорбить моей девичьей скромности, в меру, необходимую для наблюдателя. Полагая, что наше свидание было уже достаточной длительности, чтобы убедить в его любовности, мы, наконец, поднялись, вместе дошли до ворот бульвара и разошлись в разные стороны. Лишь спустя тридцать лет мы встретились…»

Выбравшись из Севастополя в свою родную, но переполненную «белыми» Керчь, Георгий некоторое время отсиделся там и затем перебрался в Одессу, в которой было намного больше людей и можно было легче затеряться среди них. Что Шенгели и сделал.

Надо сказать, что, растворившись в кругу местных литераторов, он так и не нашел с ними за все это время полного созвучия. Казалось бы, ровесники: он всего только на два года моложе Паустовского, на год старше Багрицкого, на три – Катаева, с остальными ненамного больше, но… Классик и эстет, окруженный поэтическими бунтарями, он остался среди них почти одинок. Оглядываясь на то уже далекое время, поэт и прозаик Сергей Александрович Бондарин, одессит по рождению, писал: «Мы не чувствовали прошлого – и не удивительно: было только будущее, ибо и настоящее служило ему. Едва ли не сверстник наш, Георгий Аркадьевич Шенгели представлялся нам, людям по молодости беспощадным, человеком другого, чуждого нам поколения, смешным архаистом, чуть ли не из другой страны, со скучно устоявшимися правилами жизни и поэзии. А было Шенгели о ту пору немного за тридцать, и был он стройный, смуглый, с “пушкинскими” бачками, в твердой, как ореховая скорлупа, экзотической шляпе-шлеме “здравствуй-прощай”».

Но все это нисколько не помешало Георгию корпеть над своими стихами и статьями. «Я работаю напряженно, – пишет он Волошину из Одессы в Коктебель, – перевел пьесу Клоделя “La ville”, написал два учебника по стихосложению и скоро издаю трактат о стихе. Написал трагедию в стихах “Сальери”, пишу еще одну…»

Не случайно вскоре он получит звание профессора, законодателя ритмов и рифм. Хотя это произойдет уже после его окончательного переезда в столицу…

А на улицах Одессы однажды появились афиши цвета жидкого помидорного сока, которые сообщали, что на днях на Пушкинской улице в каком-то пустующем зале состоится феерический вечер всех одесских поэтов. И наискось через всю афишу большими буквами была оттиснута крупная черная надпись: «! В КОНЦЕ ВЕЧЕРА БУДУТ БИТЬ ПОЭТА ГЕОРГИЯ ШЕНГЕЛИ!» А внизу в скобках кто-то чернилами приписал: «Если он осмелится прийти».

Билеты на этот вечер стоили дорого. Их распродали в течение трех часов.

Предполагалось, что надпись на афише об избиении была напечатана с ведома и согласия самого Шенгели. Он сидел около эстрады на кухонной табуретке и держал на коленях пробковый шлем. Так, должно быть, держали свои погнутые в боях медные каски, попав в сенат, запыленные и загорелые римские легионеры.

Шенгели, похоже, охотно участвовал в этой игре и больше изображал из себя спокойного, как истый римлянин, противника, чем был им на самом деле. Тонкое лицо его во время схваток с одесскими поэтами бледнело и казалось выточенным из мрамора. Кто-то из друзей говорил, что бюст Шенгели мог бы быть украшением римского Форума. Или Пантеона…

Вспоминая Шенгели той поры, Константин Паустовский пишет, что поэт Георгий Аркадьевич был добрый человек, но с несколько экзотической внешностью. «Я никак не мог понять ту легкую неприязнь, с какой относились к нему некоторые одесские поэты. На мои расспросы Багрицкий отвечал невразумительно. В конце концов, я пришел к мысли, что вражда к Шенгели была литературной игрой. Она вносила добавочное оживление в поэтическую жизнь Одессы.

Шенгели был высок, глаза его по-юношески сверкали. Он ходил по Одессе в тропическом шлеме и босиком. При этих внешних качествах Шенгели обладал эрудицией, писал изысканные стихи, переводил французских поэтов и был человеком, расположенным к людям и воспитанным.

Но эти свойства Шенгели делали его чужаком для многих одесских поэтов – юношей нарочито развязных, гордившихся тем, что они не заражены никакими «штучками», в особенности такими смертными грехами, как чрезмерная интеллигентность и терпимость. И, как ни странно, но эти чувства проявляли себя чаще всего именно в представителях культуры – людях, причастных к литературе и книгоизданию. Так, например, суждения хорошо известного тогда в Одессе корректора газеты «Моряк» Коли Харджиева, студента Новороссийского университета, знатока левой живописи и поэзии, «отличались суровостью, краткостью и были бесспорны. Возражать ему никто не решался, так как ни у кого не хватало той эрудиции, какой обладал Коля. Из одесских поэтов он терпел только Эдуарда Багрицкого, снисходительно относился к Владимиру Нарбуту, а Георгия Шенгели считал развинченным эстетом не только за стихи, но и за то, что Шенгели ходил по Одессе в пробковом тропическом шлеме».

Но Георгий уже полюбил этот город, и поскольку он был настоящим поэтом, то и писал о нем замечательные стихотворения. Одно из которых так и называется – «Город»:

Он лежит в кукурузных долах,

У тревожных синих зыбей —

Город мужественных, веселых

И доверчивых людей.

Он гордится бронзовым Дюком,

Что на римлянина похож,

И песком по морским излукам,

И атласной обивкой нож…

<…>

Он воскресшей дышал Элладой,

С Гарибальди мечтать умел,

Он потемкинской канонадой,

Точно Вагнером, опьянел…

<…>

И теперь, из бани кровавой

Выйдя вновь на ветер и свет,

Изъязвленный черной протравой,

Осиянный славой побед,

Пусть он будет, как прежде, свежим

Краснобаем и удальцом,

Чтобы шла по всем побережьям,

Как улыбка, молва о нем!

По мнению молодых пишущих одесситов, Шенгели был отнесен к старшей группе писателей, а литературная молодежь Одессы не очень-то почитала авторитеты, поэтому отношение к поэту Шенгели у нее было весьма неоднозначное. Тамошней молодежи он казался человеком чуждого поколения, своего рода архаистом. Признавая за ним определенные поэтические заслуги, она, тем не менее, воспринимала его скептически. Это отношение было сохранено на долгие годы, что отметил в одном из своих стихотворений Дмитрий Кедрин, после которого осталась знаменитая строчка: «у поэтов есть такой обычай, – в круг сойдясь, оплевывать друг друга…».